- •Функционально-стоимостной анализ в машиностроении

- •1. Основные положения функционально-стоимостного анализа (фса)

- •2. Применение фса при модернизации форсунки дизеля типа д100

- •2.1. Определение функций анализируемого объекта

- •Функции, выполняемые элементами дизеля д100

- •2.2. Классификация выполняемых функций

- •2.3. Оценка функций форсунки дизеля типа д100

- •2.4. Формирование первичных предложений по повышению эффективности выполнения функций

- •3. Методы поиска новых идей

- •3.1. Общие положения

- •3.3. Синектика

- •3.4. Морфологический анализ

- •Морфологические исследования рабочего процесса дизеля

- •3.5. Алгоритм решения изобретательских задач

- •3.5.1. Анализ исходной ситуации

- •3.5.2. Анализ задачи

- •3.5.3. Анализ модели задачи

- •3.5.4. Разрешение физического противоречия

- •Так как расход топлива при работе дизеля 10д100 значительно зависит

- •3.5.5. Разрешение технического противоречия

- •3.5.6. Анализ способа устранения фп

- •Приложение Функциональный анализ форсунки дизеля типа д100

3.5.5. Разрешение технического противоречия

3.5.5.1. Непосредственное решение

Рассмотреть возможность решения задачи непосредственно по формулировке ИКР-2. Если решение очевидно, перейти к его проверке по 5.1. В результате анализа запатентовать техническое решение: способ работы физической форсунки и устройства его осуществления.

3.5.5.2. Вепольный анализ

Составить вепольную формулу системы. Рассмотреть ее простейшие преобразования (достройка простого веполя, достройка двойного веполя, разрушение веполя и т.д.). Если решение задачи очевидно, перейти к 5.1.

3.5.5.3. Метод моделирования маленькими человечками (ММЧ)

а) Используя метод ММЧ, построить схему физического противоречия.

б) Изменить схему "а" так, чтобы маленькие человечки действовали, не вызывая конфликта.

в) Перейти к технической схеме. Если решение очевидно, перейти к 5.1.

3.5.5.4. Применение «указателя физических эффектов»

Рассмотреть возможность устранения ФП с помощью «указателя применения физических эффектов» [32].

3.5.5.5. Анализ трудных задач

Если задача решена, перейти от физического решения к техническому: осуществляющего этот способ и дать принципиальную схему устройства, осуществляющего этот способ. Если ответа нет, проверить, не является ли формулировка 2.1 сочетанием нескольких разных задач. В этом случае 2.1 следует изменить, выделив отдельные задачи для поочередного решения. Если и после этого нет ответа, вернуться к 3.1, взять другой изменяемый элемент и повторить анализ. Если повторный анализ не дал ответа, вернуться к шагу 2.1 и заново сформулировать мини-задачу, отнеся ее к надсистеме, в которую входит рассматриваемая система. При необходимости такое возвращение к мини-задаче совершают несколько раз - с переходом к подсистеме и т.д.

3.5.5.6. Усиление ответа

Рассмотрим вводимые вещества и поля. Можно ли не вводить новые вещества и поля, использовав те вещества и поля, которые уже есть в системе или в окружающей среде? Можно ли использовать само регулируемые вещества? Ввести соответствующие поправки в технический ответ. (Само регулируемые вещества - это такие вещества, которые определенным образом меняют свои физические параметры при изменении внешних условий). Применение само регулируемых веществ позволяет менять состояние системы или проводить в ней изменения без дополнительных устройств.

В нашей задаче, которая является очень сложной и имеет противоречия для различных режимов, на этом шаге целесообразно изменить ИКР, выйдя в подсистему.

Для х.х. целесообразно сформулировать ИКР: дизель на холостом ходу не работает, но находится в работоспособном состоянии и может в любой момент начать работать на нагрузочном режиме. Двигательная работа тепловозных дизелей на х.х. связана с двумя основными факторами: поддержание необходимого температурного режима двигателя и обеспечение быстрого перехода в рабочий режим.

При этом, сокращая время работы на х.х., мы сокращаем непроизводительный расход топлива и в то же время предотвращаем процесс нагарообразований, так как нагар в основном образуется на этом режиме (при сравнительно низких температурах в выхлопном тракте). В результате увеличивается мощность и снижается расход топлива на номинальном режиме. Таким образом, сокращение времени работы на х.х. повышает эффективность работы дизеля как на х.х., так и на и.р.

Чтобы обеспечить необходимый температурный режим, в настоящее время отрабатывают в основном системы подогрева двигателя от постороннего энергоносителя в виде циркуляционных систем: водяных, паровых и масляных. Для обеспечения быстрого перехода в рабочий режим необходимо повысить надежность и эффективность систем пуска дизеля.

Надежность системы пуска тепловозного дизеля с электрической передачей зависит от двух основных факторов: 1) от условий прокрутки главного генератора в режиме двигателя при потреблении энергии от аккумуляторной батареи; 2) от условий самовоспламенения топлива в момент пуска.

В свою очередь процесс раскрутки двигателя зависит от состояния аккумуляторной батареи, момента сопротивления дизеля и эффективности электромагнитной системы главного генератора, обеспечивающей его прокрутку в режиме двигателя при потреблении энергии от аккумуляторной батареи.

Для анализа процесса автором были проведены экспериментальные исследования с осциллографированием изменения тока, давления и оборотов в процессе пуска.

Анализ осциллограмм пуска показал, что процесс раскрутки главного генератора можно разделить на несколько этапов.

Первый этап - линейное возрастание тока при неподвижном генераторе. Скорость нарастания тока на этом этапе определяется величиной сопротивления якоря генератора и пусковой обмотки.

Второй этап - постепенное сокращение прироста тока в единицу времени до = 0, Jmax. При этом происходит микро движение генератора за счет постепенного выбора зазоров в системе дизеля вплоть до начала его проворота.

Третий этап - увеличение оборотов генератора до момента появления вспышек в цилиндрах дизеля.

Четвертый этап - совместная работа главного генератора и дизеля с увеличением его оборотов до устойчивой работы холостого хода.

Большинство исследований по повышению эффективности системы пуска, проведенных как у нас, так и за рубежом, направлены на совершенствование третьего и четвертого этапов. Основными из них являются: подогрев масла, подогрев воздуха во всасывающей системе, применение принудительного зажигания, подача дополнительной порции легко воспламеняющего топлива во всасывающую систему, ускорение подачи топлива, регулирование начала подачи топлива в период раскрутки. Среди перечисленных работ только подогрев масла частично влияет на второй этап процесса пуска, так как сокращает момент сопротивления при запуске холодного дизеля. В то же время первый к второй этапы оказывают значительное влияние на надежность пуска и срок службы аккумуляторных батарей за счет максимального броска тока, который приводит к сульфатации и осыпанию активной массы пластин.

Чтобы повысить эффективность второго этапа, было решено усилить магнитный поток в этот период.

Согласно 4.6 АРИЗ при этом целесообразно использовать само регулируемые вещества без дополнительных устройств. В качестве такого вещества использован магнитный поток независимой обмотки при изменении ее полярности. Так как момент главного генератора Мгг = КJФ,

то при одном и том же моменте сопротивления увеличение магнитного потока Ф способствует сокращению броска тока. Экспериментальные исследования показали, что ток в независимой обмотке за счет большого индуктивного сопротивления меняется медленно. Поэтому ее необходимо подключать за 5... 6 с перед включением пусковых контакторов, при этой ток в ней достигает 60 А. В момент включения пусковых контакторов ток в независимой обмотке резко уменьшается, а затем по мере возрастания оборотов начинает возрастать, при этом на третьем этапе дополнительное увеличение Ф за счет независимой обмотки является тормозящим фактором, снижающим скорость нарастания оборотов. Поэтому предложена электрическая схема запуска дизеля, защищенная авторским свидетельством [33], которая позволяет предварительно включать независимую обмотку главного генератора с обратной полярностью и выключать ее после выключения пусковых контакторов.

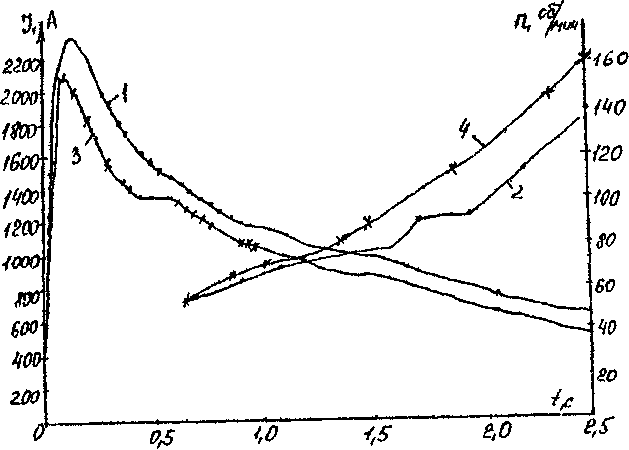

На рис. 3.11 приведены сравнительные данные J = b (t) и изменения оборотов двигателя n = b (t) при штатной системе пуска и с использованием независимой обмотки возбуждения для тепловозов ТЭЗ.

На основании экспериментальных данных установлено, что на тепловозе ТЭЗ при предлагаемом способе пуска по сравнению со штатным в среднем максимальный ток при пуске и повороте снизился на 250 А, при достижении 100 об/мин скорость нарастания оборотов увеличилась на 12,6 %, а потребляемая мощность составила 0,65 от емкости при штатном способе.

Предложенный способ позволяет увеличить срок службы аккумуляторной батареи за счет уменьшения емкости, потребляемой при пуске и провороте, и снижении броска тока. При этом повышается надежность пуска, сокращается расход топлива и масла за счет увеличения скорости прокрутки двигателя.

Для улучшения условий самовоспламенений топлива в момент пуска

(3-й и 4-й этапы) автором проводились экспериментальные исследования на тепловозных дизелях с установкой свечей зажигания а цилиндрах, ионизацией воздуха, подогревом воздуха с помощью горящего топливного факела во всасывающем коллекторе [34,35]. При этом легковоспламеняющиеся топлива были исключены из-за пожарной опасности.

Рис. 3.15. Зависимости изменения J тока и n оборотов двигателя от времени в процессе пуска при штатной системе (1 и 2) и с использованием обмотки возбуждения (3 и 4).

Проведенные исследования показали, что наиболее эффективным способом является система горящего факела во всасывающей системе с ионизацией воздуха согласно изобретению [14], описанному в подразд. 3.4.