- •Государственный технический университет», 2006 в 3 ведение

- •1. Общие сведения о проектировании

- •1.1. Понятие проектирования

- •1 .2. Виды проектирования

- •1.3. Аспекты и иерархические уровни

- •1.4. Стадии, этапы и процедуры проектирования

- •1 . Предпроектная стадия (нир).

- •2. Стадия эскизного проекта (окр).

- •3. Стадия технического проекта.

- •4. Стадия рабочего проекта.

- •5. Стадия испытаний.

- •6. Стадия опытной эксплуатации.

- •7. Стадия внедрения.

- •1 .5. Классификация типовых проектных процедур

- •2. Системы автоматизированного проектирования

- •2.1. Введение в сапр и их использование

- •2.2. Понятие саd/сам/сае систем

- •2 .3. Понятие и особенности построения сапр

- •2.4. Принципы создания сапр

- •2.5. Стадии проектирования сапр

- •2.6. Состав и структура сапр

- •2.7. Классификация сапр

- •2.8. Взаимодействие сапр с другими

- •3. Виды обеспечения сапр

- •3.1. Математическое обеспечение

- •3.2. Программное обеспечение сапр

- •3.3. Информационное обеспечение сапр

- •3.4. Техническое обеспечение сапр

- •3 .4.1. Классификация технических средств (тс) сапр

- •Группа тс архива проектных решений.

- •Группа тс оргтехники и оформления документации.

- •По структурному признаку

- •3.4.2. Требования к техническому обеспечению

- •Технические:

- •Организационно-эксплуатационные.

- •3.5. Лингвистическое обеспечение сапр

- •3.6. Методическое обеспечение сапр

- •3.7. Организационное обеспечение сапр

- •4. Моделирование

- •4.1. Понятие и сущность моделирования

- •4.2. Математические модели

- •4 .3. Имитационное моделирование

- •4.4. Методы конечных элементов и разностей

- •4.4.1. Общая характеристика метода сеток

- •4 .5. Моделирование сварочных процессов и анализ сварных соединений и конструкций

- •5. Введение в оптимизацию

- •5.1. Формулировка математической задачи

- •5.2. Методы решения задач одномерной оптимизации

- •5 .2.1. Метод перебора (сканирования)

- •5.2.2. Метод равномерного поиска

- •5.2.3. Метод поразрядного поиска

- •5.2.4. Метод деления пополам (дихотомии)

- •5.2.5. Метод золотого сечения

- •5.2.6. Метод квадратичной

- •5.2.7. Сравнение методов одномерной оптимизации

- •5.3. Методы безусловной минимизации

- •5.3.1. Многомерный поиск без использования

- •5.3.1.1. Метод циклического покоординатного спуска

- •5.3.1.2. Метод спирального координатного спуска

- •5.3.1.3. Метод Хука и Дживса

- •5.3.1.4. Метод Розенброка

- •5.3.1.5. Метод минимизации по правильному

- •5.3.2. Многомерный поиск, использующий

- •5.4. Транспортная задача и задача о назначениях

- •5.4.1. Транспортная задача и алгоритм ее решения

- •5.4.2. Задача о назначениях

- •5.5. Методика планирования и обработки

- •Теоретические значения прочности соединений для каждого опыта yςt, предсказываемые математической моделью, вычислены и представлены в табл. 7.

- •5.6. Программное обеспечение

- •6. Конструкторское проектирование

- •6.1. Структура и основные принципы

- •6.2. Классификация задач конструкторского

- •6.3. Подходы к конструированию

- •6.4. Методы создания моделей го и ги

- •6.5. Метод проб и ошибок. Использование

- •6.6. Принципы построения систем

- •6.7. Графические стандарты

- •6.8. Программное обеспечение

- •7. Проектирование, моделирование

- •7 .1. Уровни автоматизации

- •7.2. Основные методы проектирования технологических процессов

- •7.3. Математическое моделирование

- •7.4. Моделирование структуры

- •7.5. Оптимизация технологических процессов

- •7.6. Оптимизация технологических операций

- •7.7. Программное обеспечение сапр тп

- •7.8. Проблемы и перспективы развития сапр тп

- •8. Автоматизирование проектирование

- •9. Компьютерное проектирование участков и цехов сварочного производства

- •З аключение

- •Б иблиографический список

- •394026 Воронеж, Московский просп., 14

6.2. Классификация задач конструкторского

проектирования

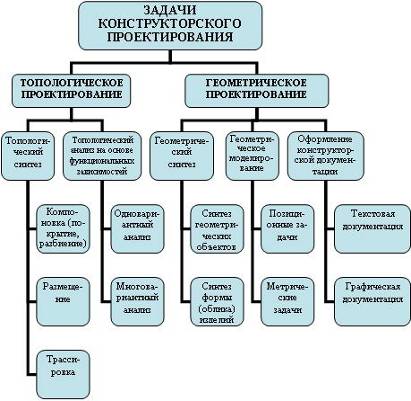

Виды конструкторского проектирования приведены на рис. 35.

Геометрический синтез включает решение задач двух групп. Первая группа задач (синтез геометрических объектов) – задачи формирования (компоновки) сложных геометрических объектов из элементарных (точка, прямая, окружность, плоскость, кривая второго порядка, цилиндр, шар, пространственная кривая, отдельные детали и т.д.), объектов заданной структуры, возникающих, например, при оформлении деталировочного чертежа. Основным критерием геометрического синтеза сложных объектов является точность их воспроизведения. Вторая группа задач (синтез формы) обеспечивает получение рациональной или оптимальной формы (облика деталей), узлов или агрегатов, влияющей на качество функционирования. Данные задачи возникают на первоначальной стадии проектирования.

К типовым позиционным задачам относят: определение инцидентности точки плоской области, ограниченной замкнутыми контурами; определение координат точки пересечения прямой с криволинейным контуром или поверхностью; установление пересечения контуров и вычисление координат их точек пересечения; определение взаимного расположения плоских и пространственных областей. На основе типовых позиционных задач решаются следующие конструкторские задачи: определение факта касания или столкновения движущихся деталей, наложения деталей, проверка гарантированных зазоров между деталями, оценка погрешности обработки контуров и поверхностей деталей на станках.

Рис. 35. Классификация задач конструкторского проектирования

К метрическим задачам относят, например, вычисление длины, площади, периметра, центра масс, моментов инерции.

Р ешение

задачи компоновки конструктивных

элементов высшего иерархического уровня

из элементов низшего иерархического

уровня в большинстве случаев наиболее

трудоемкая часть конструкторского

проектирования, и иногда под компоновкой

понимают собственно процесс конструирования.

задача компоновки машиностроительных

узлов обычно состоит из двух частей:

эскизной и рабочей. При решении эскизной

части по функциональной схеме разрабатывают

общую конструкцию узла. Затем на ее

основе составляют компоновку с более

детальной проработкой конструкции.

ешение

задачи компоновки конструктивных

элементов высшего иерархического уровня

из элементов низшего иерархического

уровня в большинстве случаев наиболее

трудоемкая часть конструкторского

проектирования, и иногда под компоновкой

понимают собственно процесс конструирования.

задача компоновки машиностроительных

узлов обычно состоит из двух частей:

эскизной и рабочей. При решении эскизной

части по функциональной схеме разрабатывают

общую конструкцию узла. Затем на ее

основе составляют компоновку с более

детальной проработкой конструкции.

Задача покрытия заключается в преобразовании функциональной схемы соединений логических элементов узла в схему соединений типовых конструктивных элементов (модулей).

В результате решения задачи разбиения осуществляется разделение на конструктивно обособленные части (узлы) схемы соединений конструктивных элементов на некотором иерархическом уровне.

Задачей размещения является определение оптимального пространственного расположения элементов конструкции.

Задача трассировки заключается в определении геометрии соединений конструктивных элементов (например, минимальная суммарная длина соединений (или максимальная длина проводов), минимальные наводки в цепях связи элементов и т.д.

6.3. Подходы к конструированию

Можно выделить два подхода к конструированию на основе компьютерных технологий.

Первый подход базируется на двумерной геометрической модели - ГИ и использовании компьютера как электронного кульмана, позволяющего значительно ускорить процесс конструирования и улучшить качество оформления КД. Центральное место в этом подходе к конструированию занимает чертеж, который служит средством представления изделия, содержащего информацию для решения графических задач, а также для изготовления изделия. При таком подходе получение графического изображения за компьютером будет рациональным и достаточно эффективным, если созданное ГИ используется многократно.

В основе второго подхода лежит пространственная геометрическая модель (ПГМ) изделия, которая является более наглядным способом представления оригинала и более мощным и удобным инструментом для решения геометрических задач. Чертеж в этих условиях играет вспомогательную роль, а способы его создания основаны на методах компьютерной графики, методах отображения пространственной модели.

При первом подходе (традиционный процесс конструирования) обмен информацией осуществляется на основе конструкторской, нормативно-справочной и технологической документации; при втором - на основе внутри машинного представления ГО, общей базы данных, что способствует эффективному функционированию программного обеспечения САПР конкретного изделия.