- •Учебно-методический комплекс по учебной дисциплине Практика устной и письменной речи

- •Предисловие

- •Теоретический раздел

- •Практический раздел

- •Контрольный раздел

- •Пояснительная записка

- •Актуальность изучения дисциплины

- •1.2 Цели и задачи учебной дисциплины

- •1.3 Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины

- •1.4 Структура содержания учебной дисциплины

- •Методы (технологии) обучения

- •Организация самостоятельной работы студентов

- •Диагностика компетенций студентов

- •Примерный тематический план

- •Содержание учебного материала

- •Тема 1. Все начинается в семье

- •Тема 2. В человеке все должно быть прекрасно

- •Тема 3. Свободное время и хобби

- •Тема 4. Жилье

- •Тема 15. Молодёжь и ее проблемы

- •Тема 16. Компьютер и интернет как инструмент досуга и самообразования

- •Тема 17. Беларусь

- •Тема 18. Германия

- •Тема 19. Австрия. Швейцария. Лихтенштейн и Люксембург

- •Тема 20. Личность и общество

- •Тема 21. Средства массовой информации в современном мире

- •Требования к уровню владения речью по видам речевой деятельности к концу первого года обучения

- •Рекомендуемые приемы проверки уровня подготовки студентов в конце первого года обучения

- •Требования к уровню владения речью по видам речевой деятельности к концу второго года обучения

- •Рекомендуемые приемы проверки уровня подготовки студентов в конце второго года обучения

- •Требования к уровню владения речью по видам речевой деятельности к концу третьего года обучения

- •Рекомендуемые приемы проверки уровня подготовки студентов в конце третьего года обучения

- •Информационная часть Основная литература:

- •Дополнительная литература:

- •Список использованных источников

- •Оглавление

- •Молодежь Учебно-методический комплекс для студентов специальности

- •1‒ 02 03 06 Иностранные языки (с указанием языков)

- •225404, Г. Барановичи, ул. Войкова, 21.

Практический раздел

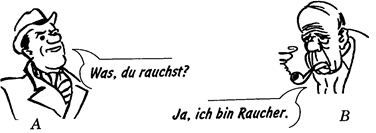

LEXIKALISCH-GRAMMATISCHE ÜBUNGEN

Übung 1. Wer liest am besten und am schnellsten?

An

Der

Wert

Gefahr

Vertrauen

Ratschlag

Kettenraucher

Zigarettenschachtel

Lebensschwierigkeit

Rücksichtslosigkeit

Wertorientierung

Missverständnis

Drogensüchtige

Gewohnheit

Generation

akzeptieren

verbieten

Genuss

Droge

Dieb

Das

Übung 2. Bestimmen Sie das Geschlecht der Substantive.

Vorbild, Droge, Generation, Gift, Drohung, Konsum, Verhalten, Verhaltensform, Verbrecher, Gewohnheit, Feuerzeug, Diebstahl, Gewalt, Anspannung, Wert, Drogensüchtige, Wasserpfeife, Ratschlag, Vertrauen, Mindestalter, Alkoholsucht, Wille.

Übung 3. Teilen Sie alle Substantive aus der Aufgabe 2 in einige Gruppen ihrer Deklinationsart nach. Tragen Sie sie in folgende Tabelle ein.

Starke Deklination |

Schwache Deklination |

Gemischte Deklination |

Weibliche Deklination |

der Ratschlag … |

der Drogensüchtige … |

der Wille … |

die Gewohnheit … |

Übung 4. Nennen Sie 3 Grundformen folgender Verben.

Geraten, greifen, verbieten, klauen, bewältigen, sein, leiden, verspotten, lösen, sich kümmern, aufhören, erziehen, gefährden, kommen, haben, behandeln.

Übung 5. Welches Wort passt nicht? Streichen Sie es durch.

1. Die Sucht, die Droge, der Drogensüchtige, der Wert. 2. Die Gewohnheit, das Mindestalter, der Kettenraucher, empfehlen. 3. lösen, gefährden, geraten, sorgen. 4. Das Gift, die Gesellschaft, die Spritze, AIDS. 5. Aufmerksam, flexibel, ernst, gewalttätig.

Übung 6. Nennen Sie die passenden Objekte zu den Verben.

Greifen, begehen, schaden, sich abgewöhnen, bewältigen, sich verlassen, bevorzugen, verfolgen, sich kümmern, erleben, leiden, klauen, aufhören, sich gewöhnen.

Übung 7. Schreiben Sie an die Tafel das deutsche ABC und finden Sie dann zu jedem Buchstaben mindestens 1 Wort zum Thema «Die Jugend», wo dieser Buchstabe am Anfang ist.

Muster

A – arbeitsam, Abhängigkeit…

B – Beruf…

C – charmant…

Übung 8. Kombinieren Sie richtig und bilden Sie Sätze.

die Sucht a) gehen

Neugierde b) sein

auf die Nerven c) erhalten

Angst vor D. d) stehen

auf dem Laufenden e) haben

auf eigenen Füssen f) zugeben

Respekt vor D. g) erregen

eigene Fehler h) schaden

der Gesundheit i) haben

j) bewältigen

k) halten

Übung 9. Finden Sie Antonyme.

aufhören mit D. |

etwas berücksichtigen |

etwas vernachlässigen |

erlauben |

schaden D. |

ahnungslos sein |

verbieten |

unberücksichtigt lassen |

auf dem Laufenden sein |

beginnen mit D. |

Rücksicht auf A. nehmen |

abraten |

Misserfolge erleben |

sich leichtsinnig verhalten zu D. |

empfehlen |

Nutzen bringen |

etwas ernst nehmen |

erfolgreich sein |

Übung 10. Finden Sie Synonyme.

bewältigen |

rechnen auf A. |

lückenhaft |

die Sucht |

akzeptieren |

realisieren |

die Abhängigkeit |

fit sein |

sich verlassen auf A. |

überwinden |

verwirklichen |

beachten |

gut drauf sein |

mangelhaft |

Übung 11. Bilden Sie Sätze mit folgenden Wörtern.

1. Respekt haben vor D., die Jugend, und, die alten Menschen, die Erwachsenen. 2. Schlecht, die Gewohnheit, er, haben? 3. Das Wichtigste, sie, den Boden unter den Füssen verlieren, sein, es, dass, nicht. 4. Ich, greifen zu D., Konflikte austragen können, sie, glauben, nicht, dass, viele, Jugendliche, deshalb, die Drogen. 5. Einen Fehler begehen, wenn, die Ratschläge, sie, viele Jugendliche, ihre Eltern und Lehrer, etw. Akk. nicht ernst nehmen. 6. Sie, wenn, anwenden, mit ihren Kindern, überholte Erziehungsprinzipien, die Eltern, haben, viele Missverständnisse. 7. Auf die Nerven gehen, sich in auffallender Weise benehmen, die alten Menschen, oft, die Jugendlichen, denn, sie. 8. Einige Jugendliche, sich kümmern um Akk., nicht, die gesundheitsfördernden Veranstaltungen, andere junge Menschen, teilnehmen an D., ihre Gesundheit. 9. Das Wichtigste, es, für einen Süchtigen, jemand, sein, dass, ihm, bewältigen, seine Sucht, zu, helfen.

Übung 12. Formulieren Sie Fragen zu den unterstrichenen Wörtern.

1. Der Student gewöhnt sich an das Rauchen. 2. Verspotten die Jungen immer dieses Mädchen? 3. Die Eltern haben oft Angst vor der Zukunft ihrer Kinder. 4. Nicht alle Jugendlichen sind unerzogen, viele sind rücksichtsvoll, aufmerksam und zurückhaltend. 5. Die jungen Menschen folgen in den meisten Fällen den Ratschlägen ihrer Freunde. 6. Leider ist es nicht leicht in unserer Gesellschaft zu leben, deshalb leiden viele an verschiedenen schlechten Gewohnheiten.

Übung 13. Bilden Sie irreale Wunschsätze. Beachten Sie die Zeitformen des Konjunktivs.

1. Der Jugendliche nahm seine Probleme im Studium nicht ernst. 2. Sie ist in die schlechte Gesellschaft geraten. 3. Das Rauchen schadet der Gesundheit. 4. Er hat mit den Drogen nicht aufgehört. 5. Diese Studentin ist nicht flexibel. 6. Der Junge war schlecht drauf.7. Die Jugendliche nahm dem Lektor seine Worte übel, ohne Gründe solcher Worte zu klären.

Übung 14. Setzen Sie die eingeklammerten Verben im Präsens ein.

1. Der junge Mann (zugeben) seinen Fehler. 2. Mit seiner Musik (gehen) der Sohn der Mutter auf die Nerven. 3. Das Neue (erregen) immer Neugierde. 4. Infolge ihrer Leichtsinnigkeit (geraten) Vera immer in die schweren Situationen. 5. Um seines lieben Mädchens willen (aufhören) er mit der Alkoholsucht. 6. Die Studentin (sich verlassen) auf ihren Glücksstern. 7. Der Jugendliche (nehmen) Rücksicht auf die Worte seines Professors.

Übung 15. Vervollständigen Sie die Sätze.

1. Zu den schweren Krankheiten des Menschen gehören … (алкоголизм, наркомания, табакокурение). 2. Viele Drogensüchtige leiden oft an … (СПИД). 3. Die jungen Menschen interessieren sich für alles und … (всегда в курсе дел). 4. Aus jeder kompliziertesten Situation gibt es immer … (разумный выход). 5. Die Jugendlichen machen oft das, was ihnen die Erwachsenen … (запрещать).6. Nicht allen Jugendlichen gelingt es, die Träume zu … (осуществить), denn dazu braucht man sich viel Mühe zu geben. 7. Die ältere … (поколение) versteht die jüngere schlecht, denn sie haben verschiedene … (жизненные ценности и примеры для подражания). 8. Es ist nicht leicht, … (прекратить курить). 9. Gewaltbereite Jugendliche werden oft … (преступники). 10. Alles Verbotene…(вызывать любопытство) bei den jungen Menschen und sie … (попадать) oft in die Klemme.

Übung 16. Gebrauchen Sie die angegebenen Wörter in den passenden Situationen.

1. Es mit D. ernst nehmen, der Diebstahl, die Drohung, j-n verspotten, einstehen für Akk., einen Fehler begehen, gewalttätig, Angst haben vor D., klauen. 2. Die Gewohnheit, sich (D.) das Rauchen abgewöhnen, die Gefahr, schaden D., Misserfolge erleben, der Kettenraucher, harmlos. 3. Der Ratschlag, das Vertrauen, auf die Nerven gehen, drogensüchtig, schlecht drauf sein, den Boden unter den Füßen verlieren, zu Drogen greifen, Rücksicht auf Akk. nehmen. 4. Der Wert, das Verhalten gegen Akk., zu D., akzeptieren, die Gesellschaft, das Vorbild, die Wertorientierung, sich verlassen auf Akk., die Generation. 5. Die Opfergabe, die Verhaltensform, die Rücksichtslosigkeit, gewaltbereite Jugendliche, der Genuss, sich kümmern um Akk., geraten, schuld sein an D. 6. Neugierde erregen, lückenhaft, die Wasserpfeife, sich gewöhnen an Akk., gefährlich, etw. vernachlässigen, die Faszination, ernst nehmen etw. Akk., das Gift. 7. Konflikte austragen können, auf eigenen Füßen stehen, die Anspannung, auf dem Laufenden sein, die Sucht, auf sich selbst gestellt sein, viel Spaß machen, gesundheitsfördernde Sportmaßnahmen. 8. Lösen, der Ausweg, mit den Lebensschwierigkeiten fertig werden, empfehlen, greifen zu D., verbieten, gefährden, die Gründe klären, sich verändern. 9. Das Missverständnis, unter Minderwertigkeitskomplexen leiden, überholte Erziehungsprinzipien, sich einstellen auf Akk., die Nötigung, verfolgen Akk., der Verbrecher, auf die schiefe Bahn kommen. 10. Die Abhängigkeit, die Spritze, AIDS, degenerieren, eine intakte Familie, der Drogensüchtige, bewirken Akk., überfordert sein, aufhören mit D.

Übung 17. Gebrauchen Sie die angegebenen Wörter in den passenden Situationen.

1. Опасный, вредить, быть в плохой форме, совет, пренебрегать чём-л., привыкать к чему-л., зажигалка, справиться с зависимостью. 2. Совершать ошибку, безобидный, страдать от комплексов неполноценности, желающий привлечь к себе внимание, доверие, выяснять причины, быть загруженным чем-л., бросить курить. 3. Наркоман, дегенерировать, преступник, жертвоприношение, не придавать большого значения чему-л. опасность, грубость, чары / ослепление, ценностная ориентация. 4. Отношение к чему-л., кому-л., насильственный, напряжение / нагрузка, страдать от зависимости, действовать на нервы, рассчитывающий на себя, терпеть неудачи, недостаточный, точка зрения. 5. Заядлый курильщик, пачка сигарет, закуривать, привычка, образец поведения, спортивно-оздоровительные мероприятия, любопытство, прекращать/ бросать. 6. Развивать чувство значимости, принимать во внимание, рассчитывать на кого-л., принимать всерьез, воровство, нести ответственность, угроза, признавать, насмехаться над кем-л.

Übung18. Wie verstehen Sie folgende Sprichwörter? Gebrauchen Sie diese Sprichwörter in den passenden Situationen.

1. Anderer Fehler sind gute Lehrer. 2. Begangene Tat leidet keinen Rat. 3. Besser zweimal messen, als einmal vergessen. 4. Der Hehler ist so gut wie der Stehler. 5. Die Alten zum Rat, die Jungen zur Tat. 6. Ein reines Gewissen, ein gutes Ruhekissen. 7. Ende gut, alles gut. 8. Lieben und Singen lässt sich nicht zwingen. 9. Schweigen und denken kann niemand kränken. 10. Schönheit vergeht, Tugend besteht.

JUGEND UND IHRE WERTESYSTEME

Übung 1. Welche Jugendszenen sind da dargestellt? Welche Themen würden Sie als Jugendliche besonders interessieren? Bilden Sie ein Assoziogramm.

Jugendliche

Übung 2. Lesen Sie die Aussage von K. Marx über das Benehmen des Menschen. Wie finden Sie diese Ratschläge?

Achtet stets auf eure Gedanken, sie werden zu Worten.

Achtet auf eure Worte, sie werden zu Handlungen.

Achtet auf eure Handlungen, sie werden zu Gewohnheiten.

Achtet auf eure Gewohnheiten, sie werden zu Charaktereigenschaften.

Achtet auf euren Charakter, er wird euer Schicksal.

Übung 3. Lesen Sie die Aussage des großen Denkers Sokrates über die Jugend seiner Zeit. Die Jahrhunderte sind vergangen, hat sich etwas im Charakter der heutigen Jugendlichen verändert?

Unsere Jugend liebt den Luxus, hat schlechte Manieren, hat überhaupt keinen Respekt vor dem Alter. Unsere Kinder sind Tyrannen. Sie erheben sich vor den Erwachsenen, sie sind unmöglich.

Übung 4. Welche Endungen fehlen?

Ein Jugendlich..., der / die Jugendlich…, viele Jugendlich..., die Jugendlich…, zwei Jugendlich..., meine Jugendlich..., alle Jugendlich..., keine Jugendlich…, einige Jugendlich…, Jugendlich…, diese Jugendlich...; ein Erwachsen..., der / die Erwachsen..., viele Erwachsen..., die Erwachsen…, keine Erwachsen..., alle Erwachsen…, eine Erwachsen..., drei Erwachsen…, Erwachsen…, als Erwachsen…

Übung 5. Lesen Sie den Text durch. Was ist das Thema des Textes? Suchen Sie im Text die Antwort auf die Frage: Wodurch unterscheidet sich eine biologische, juristische und soziologische Betrachtung der Jugendzeit? Füllen Sie diese Tabelle aus.

Jugendzeit |

||

juristisch betrachtet

|

soziologisch betrachtet |

biologisch betrachtet |

In der Jugendphase wird der Übergang vom Kind zum Erwachsenen vollzogen. Je nach der Betrachtungsweise können der Beginn und das Ende der Jugendphase sehr unterschiedlich festgelegt werden.

Juristisch betrachtet liegen Beginn und Ende zwischen dem 14. und 18. Lebensjahr. Die meisten Jugendlichen sehen die Jugendphase als Lern- oder Ausbildungszeit. Soziologisch betrachtet endet die Jugendzeit für viele mit der festen Integration in einen Beruf und oft mit der Gründung einer eigenen Familie. Nach dieser Betrachtungsweise spielt der Mensch in seinem Leben verschiedene soziale Rollen. Jugendliche sind Lernende und Auszubildende, die privat oder beruflich den Übergang in die Welt der Erwachsenen vollziehen. So gesehen kann ein Student im Alter von 29 Jahren noch als ein Jugendlicher angesehen werden. Nach einer biologischen oder entwicklungspsychologischen Betrachtungsweise ist Jugend ein Prozess körperlicher und seelischer Umwandlung. Dieser mehrjährige Prozess der Geschlechtsreife wird mit dem Begriff «Pubertät» bezeichnet. Die Pubertät kann für Mädchen im Alter von 10 Jahren beginnen und mit 16 abgeschlossen sein. Für Jungen liegt diese Zeit zwischen dem zwölften und achtzehnten Lebensjahr.

Die Jugendphase ist die Zeit der Veränderungen in der Psyche. Jugendliche lösen sich allmählich innerlich und äußerlich von der eigenen Familie los und suchen ihre eigene Identität. In dieser Zeit sind Jugendliche besonders sensibel und besonders beeinflussbar. Sie wollen mehr Freiheit und Unabhängigkeit. Sie wollen von den Erwachsenen oft keine Vorschriften mehr machen lassen. Deshalb ist diese Zeit in der eigenen Familie oft mit Konflikten verbunden. Jugendliche fühlen sich leicht unverstanden, sind verletzlich und ziehen sich bei den Konflikten mit Erwachsenen oft in eine eigene Welt zurück. Sie ziehen sich anders an, haben andere Frisuren, hören laute Musik ‒ diese und andere Dinge sind typisch für die Entwicklung der Jugendlichen in der Pubertät.

Übung 6. Finden Sie die deutschen Äquivalente für folgende Begriffe:

Период молодости / юности, время обучения, взрослый (человек), считать (кем-л.), преобразование, половая зрелость, обозначать (называть), психика, отделяться от семьи, искать себя как личность, впечатлительный, подверженный влиянию, давать предписания, легко уязвимый, уединяться (удаляться), прическа.

Übung 7. Sehen Sie den Text in der Übung 5 durch und nennen Sie alle Sätze, in denen Passivformen gebraucht werden.

Übung 8. Füllen Sie die Lücken dem Inhalt des Textes entsprechend aus. Gebrauchen Sie die unten gegebenen Wörter in der richtigen Form.

1. Der Beginn und das Ende der Jugendphase … man sehr unterschiedlich ... 2. Viele Jugendliche verbinden das Ende der Jugendphase mit der festen Integration in … und oft mit der Gründung... 3. Jugend ist ein Prozess … und … Umwandlung. 4. Unter dem Begriff «Pubertät» versteht man den mehrjährigen Prozess ... 5. In … verändert auch die Psyche. 6. Es ist wichtig für jeden Jugendlichen … zu finden. 7. Die Jugendlichen sind besonders … und besonders ... 8. Wegen verschiedener Konflikte mit den Eltern … … junge Menschen oft in eine eigene Welt ... 9. Typische Merkmale … sind bunte Kleidung, ungewöhnliche Frisuren und laute Gespräche.

Die Wörter für die Auskünfte: körperlich, sensibel, festlegen, die Jugendphase, sich zurückziehen, beeinflussbar, ein Beruf, die Geschlechtsreife, eigene Identität, ein Jugendlicher, seelisch, eine eigene Familie

Übung 9. Beantworten Sie die Fragen zum Text.

1. Warum ist die Jugendphase von so großer Bedeutung im Leben jedes Menschen? 2. Welche Lebensjahre umfasst die Jugendphase aus der Sicht der Juristen? 3. Was behaupten die Soziologen in Bezug auf die Jugend? 4. Mit welchem Begriff bezeichnen die Biologen diesen mehrjährigen Prozess und was verstehen sie darunter? 5. Warum ist diese Zeit in vielen Familien oft mit Konflikten verbunden? 6. Und aus Ihrer Sicht, wie lange dauert die Jugendphase? Fühlen Sie sich noch jung?

Übung 10. Arbeiten Sie zu zweit. Versetzen Sie sich in die folgende Situation und führen Sie einen Dialog.

In ein paar Jahren werden Sie nicht nur als Lehrer, aber auch als Klassenleiter tätig sein. Stellen Sie sich eine solche Situation vor: zu Ihnen ist die Mutter Ihres 15-jährigen Schülers gekommen. Die Frau klagt darüber, dass sie keine gemeinsame Sprache mit ihrem Kind findet. Leisten Sie der Frau Hilfe. Erklären Sie, wie sich ein Jugendlicher in der Pubertätsperiode fühlt, und geben Sie praktische Ratschläge mit dem Ziel, Wechselbeziehungen in der Familie zu verbessern.

Ü bung

11. Kein

Kind mehr und noch nicht erwachsen? Willkommen in der Jugend – eine

aufregende Zeit! Das Jugendmagazin JUMA hat mit Schülern der

Waldorfschule Köln- Chorweiler darüber diskutiert. Lesen Sie das

Interview durch. Wie würden Sie die Fragen des Reporters

beantworten?

bung

11. Kein

Kind mehr und noch nicht erwachsen? Willkommen in der Jugend – eine

aufregende Zeit! Das Jugendmagazin JUMA hat mit Schülern der

Waldorfschule Köln- Chorweiler darüber diskutiert. Lesen Sie das

Interview durch. Wie würden Sie die Fragen des Reporters

beantworten?

JUMA: Was unterscheidet Jugend von Kindheit?

Wanda, 16: Man hat als Kind keine Probleme oder andere Leute lösen die Probleme für einen. Das ändert sich, wenn man Jugendlicher ist. Ich muss mich selbst um meine Probleme kümmern. So werde ich selbstständiger und unabhängiger.

Lisa, 17: Als Kind ist man einfach behüteter. Ich habe früher nicht überlegt, was für Folgen mein Handeln hatte. Als Jugendlicher muss ich lernen, Verantwortung für mich und andere zu übernehmen.

JUMA: Gab es für euch ein Erlebnis, dass euch zeigte: Jetzt seid Ihr kein Kind mehr?

Viva, 17: Als ich das erste Mal im Praktikum gesiezt wurde. Das war für mich ein total komisches Gefühl, weil ich mich noch nicht so erwachsen gefühlt habe.

Sophia. 17: Als ich das erste Mal allein verreist bin, habe ich auf einmal gemerkt: es gibt jetzt keinen, der mir sagt, was ich machen muss und was nicht.

Angela, 17: Für mich war es der Schüleraustausch. Da war ich 15. Ich bin für drei Monate nach England gegangen und habe alles hinter mir gelassen, was mir bekannt war. Ich konnte machen, was ich wollte und musste auf mich selbst aufpassen. Da habe ich ganz viele neue Erfahrungen gesammelt und bin erwachsener geworden.

Angela, 17: Man geht anders mit seinen Freunden um. Als Kind habe ich mit Jungen zusammen gespielt und mir darüber keine Gedanken gemacht. Plötzlich, so mit 12 oder 13, ändert sich Altes. Man interessiert sich für Jungs und macht sich mehr Gedanken über sein Äußeres.

Weronika, 18: Als ich das erste Mal mit meinen vier Freundinnen allein nach Holland gefahren bin. Wir haben uns das spontan überlegt und waren nicht mehr zu bremsen.

Magda, 18: Wir wollten die Reise auf alle Fälle alleine machen. Zuerst waren die Eltern dagegen. Wir mussten mit Gesprächen und Überzeugungsarbeit dafür kämpfen. Nachher war es ein sehr gutes Gefühl, das durchgesetzt zu haben.

JUMA: Das klingt nach einem Befreiungsschlag!

Weronika, 18: Ja, das haben unsere Eltern auch gesagt. Für sie war es ein Zeichen, dass wir unser Ding machen und dass wir das auch schaffen können. Dass wir jetzt selbstständiger werden und auch Verantwortung übernehmen können.

JUMA: Was waren ihre Befürchtungen?

Magda, 18: Dass wir machen, was wir wollen. Dass sie nicht die Kontrolle über uns haben und nicht eingreifen können.

JUMA: Konfirmation oder Jugendweihe sind Feste, bei denen man sich von der Kindheit verabschiedet. Welche Rolle haben solche Feste für euch?

Magda, 18: Als ich mich konfirmieren ließ, habe ich in der Zeit sehr viel über die Religion nachgedacht. Die Konfirmation war der Abschluss. Seitdem bin ich nicht mehr in die Kirche gegangen.

Angela, 17: Ich habe mich nur konfirmieren lassen, weil meine Familie in der Kirche ist. Alle sagten: Nun mach doch mal! Danach hieß es: Na, fühlst du dich jetzt reifer? Ehrlich gesagt, habe ich keinen Unterschied gespürt.

Mauritz, 18: Ich glaube, die Konfirmation ist kein Schritt zum Erwachsenwerden. Ein viel wichtigerer Schritt ist der Führerschein.

Daniel, 18: Ich habe an einer freichristlichen Jugendfeier teilgenommen. Wir haben mit anderen Jugendlichen Vertrauensübungen gemacht. Zum Abschluss gab es einen Feuerlauf. Das war ein ziemlich geiles Erlebnis. Wir haben was gemacht, was wir vorher noch nie gemacht hatten.

JUMA: Was hat sich in den letzten Jahren bei euch geändert, zum Beispiel in eurem Zimmer?

Daniel, 18: Ich habe angefangen, Zigarettenwerbung aufzuhängen. Das hat meiner Mutter nicht gefallen.

JUMA: Was wolltest du den Eltern damit zeigen?

Daniel, 18: Das weiß ich nicht. Vielleicht, dass ich schon etwas älter geworden bin und mich für solche Sachen interessiere.

JUMA: Wussten sie, dass du rauchst?

Daniel, 18: Ich glaube schon, dass sie es ahnten. Aber sie wussten es erst, als sie mich das erste Mal mit einer Zigarette gesehen haben.

J UMA:

Wie hat sich euer Musikgeschmack verändert?

UMA:

Wie hat sich euer Musikgeschmack verändert?

Angela, 17: Ich war mit 12 Fan von Britney Spears. Zusammen mit meiner besten Freundin habe ich alle Bilder von Britney ausgeschnitten, die wir gefunden haben. Unsere Zimmer haben wir mit Postern tapeziert. Wir fanden das toll. Später fanden wir es nur noch albern. Wenn ich heute Britney Spears höre, dann denke ich: ich fand sie nur toll, weil sie hübsch war. Sie war so eine Art Vorbild.

Lisa, 17: In der 4. Klasse war ich Fan von der Kelly Family. Danach kamen die Backstreet Boys. Ich habe die Musik nicht gehört, weil ich die Lieder schön fand, sondern weil es alle gehört haben.

Angela, 17: Ich hatte eine vier Jahre ältere Freundin, als ich 10 war. Ich habe ihren Musikgeschmack übernommen, obwohl sie noch nicht einmal meine beste Freundin war.

JUMA: Wie war es mit der Mode?

Angela, 17: Bei uns waren früher Schlaghosen. Ich musste auch welche haben. Ich habe mich an den anderen orientiert.

Sophia, 17: Bei mir fing es mit 13 an. Man war nicht irgendjemand, sondern man musste zur Gruppe gehören. Alle aus der Gruppe mussten Eastpaks und Schlaghosen haben. Später wurden wir individueller. Man guckte, dass nicht jeder das gleiche trug.

Angela, 17: Ab einem gewissen Alter wird das eher belächelt, wenn man Leute in ihrer Kleidung nachahmt. Vorher war das vielleicht cool, so rumzulaufen wie alle anderen. Ab einem gewissen Alter aber heißt es dann: Die hat ja überhaupt keinen eigenen Stil.

JUMA: Gab es mit euren Eltern Diskussionen über euren Modegeschmack?

Angela, 17: Bei mir war die Mode nie so ein Thema. Bis auf die Sachen, die gesundheitsschädlich sind. Meine Mutter regt sich immer auf, wenn ich zu kurze Tops trage. Sie sagt, das schadet den Nieren.

Katharina, 16: Bei mir war Mode nie ein Problem. Ich bezahle meine Sachen von meinem eigenen Taschengeld.

Angela, 17: Meine Mutter hatte nie einen Grund, sich aufzuregen. Ich hab' mich nie so extrem angezogen.

JUMA: Wie kommt Ihr mit den Lehrern klar?

Sophia, 17: In der 7. Klasse fanden wir alle Lehrer doof. Wir haben alles in Frage gestellt: Warum lerne ich das überhaupt? Das ist doch total unsinnig, das brauche ich später nie. Eigentlich interessiert es mich auch überhaupt nicht.

Angela, 17: Ab der 8. Klasse haben wir versucht, ernsthaft Kritik zu üben.

JUMA: Warum ist es wichtig, zu rebellieren?

Angela, 17: Das weiß ich nicht so genau. Vielleicht, um sich bemerkbar zu machen, um zu zeigen: ich sitze hier nicht nur und lerne, sondern ich bin auch als Mensch wichtig.

JUMA: Welche Vor-und Nachteile haben Kindheit und Jugend?

Lea, 16: Als Kind weiß man, es wird für einen gesorgt, es wird deine Wäsche gewaschen, es wird für dich gekocht. Du kannst frei den Tag hineinleben.

Katharina, 16: Als Kind haben die Eltern auf mich aufgepasst, dass mir nichts Schlimmes passiert. Wenn heute alles schief geht, möchte ich manchmal sagen: Mama, mach mal!

Angela, 17: Ich gehe sehr viel babysitten. Wenn ich die Kinder beobachte, denke ich, dass sie ein sorgloses Leben haben. Ich spiele mit ihnen, dann mache ich ihnen etwas zu essen. Wenn ihnen das nicht gefällt, fangen sie an zu weinen. Irgendwann ist alles wieder geklärt.

JUMA: Wie sieht es mit Regeln bei euch zu Hause aus?

Wanda, 16: Ich darf nicht allein zu Hause schlafen. Wenn meine Eltern verreist sind, muss ich bei einer Freundin übernachten.

Viva, 17: Ich durfte am Anfang nur bis 10 Uhr abends raus. Das hat sich in den letzten zwei Jahren geändert. Meine Eltern haben viel mehr Vertrauen zu mir und merken auch, dass ich jetzt vernünftiger geworden bin.

Lea, 17: Bei mir hat sich ziemlich viel geändert, als ich meinen ersten Freund hatte. Als der 18 war, habe ich gesagt: «Wenn ich mit ihm weggehe, ist eine Aufsichtsperson dabei. Dann darf ich länger raus». Da wussten meine Eltern nicht mehr, was sie dagegen sagen sollten.

JUMA: Sie hatten nichts gegen deinen Freund?

Lea, 17: Nein.

JUMA: Wir haben über Schule, Musik und Mode geredet. Wie sieht es beim Essen aus?

Lisa, 17: Ich konnte früher alles essen, was ich wollte und wann ich wollte. Es gab Schokolade und massenweise Chips, wenn wir einen Videoabend gemacht haben. Ich bin nicht dicker geworden. Heute verkneife ich es mir manchmal, runter zum Kühlschrank zu gehen.

Angela, 17: In der 8. Klasse meinten die ersten: «Ach, ich bin so dick». Ich dachte: «Wie könnt ihr bloß so etwas sagen? Ihr seid so dünn». Irgendwann habe ich bemerkt, dass ich selbst zunehme. Wir haben mit einer Diät angefangen und haben es manchmal ganz schön übertrieben. Heute merke ich, es ist unnötig: ich habe einen Freund, der mich liebt, wie ich bin.

Katharina, 16: Ich mache viel Sport. Anstatt Schokolade esse ich Müsli, anstatt Chips Äpfel. Und ich gucke, welche Vitamine oder Zusatzstoffe ich brauche.

JUMA: Seid Ihr jetzt schon erwachsen oder immer noch Kind?

Viva, 17: So richtig erwachsen fühle ich mich nicht, jugendlich passt besser.

Lea, 17: Wenn ich babysitte und mit dem Kind auf dem Spielplatz bin, denken viele, ich wäre die Mutter. Das erschreckt mich schon. Weil ich mich noch nicht so fühle, als könnte ich Mutter sein. Ich weiß, dann wird es ernst. Ich will lieber noch Spaß haben.

Sophia, 17: Ich würde mich nicht als erwachsen bezeichnen. Aber ich merke, dass ich erwachsener geworden bin. Auch, weil es Sachen gibt, die keiner mehr für mich macht.

Lisa, 17: Ich fühle mich oft noch jugendlich und mache das, wozu ich gerade Lust habe. Andererseits fühle ich mich schon erwachsen, weil ich für meine jüngeren Geschwister Verantwortung übernehmen muss. Es gibt aber auch Situationen, wo ich noch Kind bin. Absichtlich. Ich lese dann Kinderbücher von Astrid Lindgren. Dabei kann ich mich gut entspannen. Man darf es nicht übertreiben, aber ein bisschen Kindsein finde ich immer noch wichtig [11].

Übung 12. Lesen Sie die Aussagen der Jugendlichen über die Jugend. Mit wem von den Jugendlichen sind Sie derselben Meinung? Mit wem sind Sie nicht einverstanden? Warum?

Ich möchte nicht erwachsen sein. Mein Alter ist das beste Alter. Ich kann machen, was ich will. Für mich sind Freunde wichtig, ich mag Partys feiern. All das kann man als Jugendlicher genießen. Man hat mehr Zeit als Erwachsene. (Julia, 17 Jahre)

Jugendliche machen alles, was verboten ist. Sie machen verrückte Sachen. Mädchen lachen und schreien laut. Oder sie hängen einen ganzen Tag irgendwo herum und machen gar nichts. Das ist das Beste am Jungsein. (Laura, 13 Jahre)

Als Jugendlicher hat man nicht so viele Sorgen wie die Erwachsenen. Und das Leben der Jugendlichen ist nicht so langweilig wie das von den Erwachsenen. (Christian, 14 Jahre)

Jugendliche sind tolerant. Je älter man wird, desto intoleranter wird man. Die Erwachsenen sprechen mehr von Moral, Ehre und Ehrlichkeit. Das ist für Jugendliche nicht wichtig. Jugendliche sind noch frei und tolerant. Das Beste finde ich an der Jugend, dass die Mädchen so schön sind. (Simon, 17 Jahre)

Mich stört, dass man als Jugendlicher nie seine Meinung sagen darf. In meiner Familie ist es so. Nicht alles, was Erwachsene sagen, ist immer richtig. Vielleicht haben Jugendliche bessere Ideen. Die Erwachsenen sollten mehr auf uns hören. (Ruth, 15 Jahre) [11]

Übung 13. Setzen Sie die passenden Modalverben ein.

1. Viele Jugendliche … nicht erwachsen sein, weil sie in der Jugendphase es machen …, was sie …. 2. Junge Menschen … Partys, weil sie Tanzen toll finden. 3. Jugendliche machen oft verrückte Sachen, die man manchmal auch gesetzlich nicht machen … 4. Jugendliche …, dass die Erwachsenen mehr auf sie hören. 5. Einige Eltern sind so streng in den Erziehungsfragen ihrer Kinder, dass die Jugendlichen eigene Meinung überhaupt nicht sagen …6. In der Jugend … sich die meisten über ihre Zukunft keine Gedanken machen. 7. Jüngere und ältere Generationen … gemeinsame Sprache finden, weil es leichter ist, zusammen verschiedene Lebensschwierigkeiten zu überwinden.

Übung 14. Welche sind die Schlüsselwörter in den Aussagen von den deutschen Jugendlichen? Kreuzen Sie an und begründen Sie Ihre Entscheidung.

|

|

|

|

|

|

|

|

Übung 15. Ergänzen Sie die Sätze, indem Sie Ihre eigene Meinung äußern.

1. Das Beste an der Jugend ist... 2. Das Leben der Jugendlichen ist... 3. Man kann als Jugendlicher... genießen. 4. Jugendliche machen alles, was... 5. Je älter man ist, desto... 6. Vielleicht haben Jugendliche...

Übung 16. Lesen Sie den Text und bemerken Sie, wodurch sich einige junge Menschen von den anderen unterscheiden?

JUGEND VON HEUTE

Es ist nicht leicht, die Jugend zu charakterisieren. Junge Leute sind unterschiedlich. Es gibt faule, gleichgültige Jugendliche, die an nichts interessiert sind. Es gibt aber auch aktive, begabte junge Leute, die ihr Leben noch besser, noch interessanter machen möchten.

E s

ist schade, wenn Jugendliche die Zeit ziellos verschwenden. Besonders

gefährlich ist es, wenn sie keine Bestrebungen, keine Interessen

haben. Eine andere Gefahr ist die Jugendjahre als endloses Fest zu

betrachten. Einige junge Leute denken nur an Vergnügungen, Discos,

lustige Gesellschaft, schöne Musik und viel Unterhaltung. Dabei

vergessen viele, dass

man sich Mühe geben muss, um ihre Hoffnungen und Träume in

Erfüllung zu bringen. Nicht alle akzeptieren das, und als Folge

werden sie auch später unzufrieden. Manche können sogar

alkoholsüchtig werden und haben keinen Willen, um etwas zu

verändern. Immer öfter hören wir von Drogensüchtigen, die kein

Ziel im Leben gefunden haben.

s

ist schade, wenn Jugendliche die Zeit ziellos verschwenden. Besonders

gefährlich ist es, wenn sie keine Bestrebungen, keine Interessen

haben. Eine andere Gefahr ist die Jugendjahre als endloses Fest zu

betrachten. Einige junge Leute denken nur an Vergnügungen, Discos,

lustige Gesellschaft, schöne Musik und viel Unterhaltung. Dabei

vergessen viele, dass

man sich Mühe geben muss, um ihre Hoffnungen und Träume in

Erfüllung zu bringen. Nicht alle akzeptieren das, und als Folge

werden sie auch später unzufrieden. Manche können sogar

alkoholsüchtig werden und haben keinen Willen, um etwas zu

verändern. Immer öfter hören wir von Drogensüchtigen, die kein

Ziel im Leben gefunden haben.

Die meisten Jugendlichen sind aber anders: strebsam, aktiv, kreativ, lebensfroh. Sie lernen fleißig und wollen nach der Schulabsolvierung weiter studieren. Viele streben nach einem guten Beruf und verstehen, dass sie sich Mühe geben müssen, um ihr Lebensziel zu erreichen. Solche Jugendlichen haben vielseitige Interessen. Einige interessieren sich für Fremdsprachen, andere für Kunst, Geschichte, Literatur, Theater, viele besuchen noch in ihrer Schulzeit die Musik-, Kunst- oder Tanzschule. Manche treiben Sport in ihrer Freizeit. Andere wandern, machen interessante Ausflüge. Hobbys der Jugendlichen sind unterschiedlich und sie hängen von ihren Interessen und Neigungen ab.

In der Jugendzeit gibt es natürlich viele Probleme. Die meisten Probleme betreffen die Mode, die Familienverhältnisse, die Freundschaften. Sie können als Altersprobleme bezeichnet werden, denn in der Jugend entwickelt sich der Mensch sehr rasch und sucht nach seinen Idealen, neuem Denken, nach seiner Lebensweise. Solche Jugendlichen sind kreativ und erfinderisch, aktiv und optimistisch. Jede junge Generation ist fortschrittlicher als die ältere, und alle Hoffnungen sind in der Gesellschaft immer auf die Jugend gerichtet [5].

Übung 17. Versuchen Sie die folgenden Ausdrücke aus dem Text auf Deutsch zu erklären. Benutzen Sie bei ggf. Langenscheidts Großwörterbuch.

Die Jugend, die Freundschaft, das Lebensziel, die Freizeit, die Lebensweise, die Mode, das Hobby, die Altersprobleme, die Neigung.

Übung 18. Bestimmen Sie das Thema und die Hauptidee des Textes, indem Sie die oben genannten Schlüsselwörter gebrauchen.

Übung 19. Beantworten Sie die folgenden Fragen zum Text.

1. Warum ist es so schwer, die heutige Jugend zu charakterisieren? 2. Was ist in der Jugendphase besonders gefährlich? 3. Muss man sich Mühe geben, um eigene Hoffnungen und Träume in Erfüllung zu bringen? 4. Welche Gefahren entstehen für die jungen Menschen, die kein Ziel im Leben gefunden haben? 5. Sind im Text irgendwelche Hobbys oder Interessen genannt, mit denen sich die Jugendlichen in ihrer Freizeit beschäftigen? 6. Gibt es in der Jugendphase Altersprobleme? 7. Können Sie eindeutig behaupten, dass jede junge Generation fortschrittlicher als die ältere ist?

Übung 20. Nennen Sie alle Satzgefüge im Text und bestimmen Sie die Art der Nebensätze.

Übung 21. Setzen Sie nötige Endungen ein. Begründen Sie Ihre Entscheidung.

1. Viele aktiv_, begabt_ jung_ Leute möchten ihr Leben noch besser_, noch interessanter_ machen. 2. Eine groß_ Gefahr besteht darin, dass einige jung_ Leute die Jugendjahre als endlos_ Fest betrachten. 3. Jugendlich_ haben gern laut_ Discos, lustig_ Gesellschaft, schön_ Musik und viel_ Unterhaltung. 4. Leider werden manche jung_ Leute wegen vieler schwer_ Konflikte in ihrem Leben alkoholsüchtig_. 5. Immer öfter spricht man von Drogensüchtig_ 6. Man muss aber immer strebsam_, aktiv_, kreativ_ und lebensfroh_ sein. 7. Die Jugend strebt nach einem gut_ Beruf, um später einen gut_ hochbezahlt_ Arbeitsplatz zu finden.

Übung 22. In einer Umfrage wurden deutsche Jugendliche befragt, welche der folgenden Eigenschaften und Verhaltensweisen sie für besonders wichtig halten. Verstehen Sie die Bedeutung dieser Wörter? Sprechen Sie über diese Eigenschaften. Benutzen Sie bei ggf. Langenscheidts Großwörterbuch.

Pflichtbewusst sein; unabhängig sein; Verantwortung für andere übernehmen; ehrgeizig sein; das Leben genießen; kritisch sein; auf Sicherheit bedacht sein; sich selbst verwirklichen; sich anpassen; anderen Menschen helfen; etwas leisten; tun und lassen, was man will; durchsetzungsfähig sein; eigene Fähigkeiten entfalten; Rücksicht auf andere nehmen; ein aufregendes, spannendes Leben führen; sich gegen Bevormundung wehren; ein hohes Einkommen anstreben.

Übung 23. Sehen Sie die genauen Daten durch und informieren Sie sich über die Ergebnisse der Befragung deutscher Jugendlicher. Analysieren Sie die Liste. Wovon zeugen solche Resultate?

Eigenschaft / Verhaltensweise |

|

Eigenschaft / Verhaltensweise |

|

eigene Fähigkeiten entfalten |

68,8% |

ein hohes Einkommen anstreben |

52,1% |

das Leben genießen |

65,4% |

Rücksicht auf andere nehmen |

51,7% |

unabhängig sein |

62% |

auf Sicherheit bedacht sein |

46,7% |

durchsetzungsfähig sein |

61,9% |

kritisch sein |

45,3% |

sich selbst verwirklichen |

60,9% |

ein aufregendes, spannendes Leben führen |

43,8% |

etwas leisten |

56,3% |

ehrgeizig sein |

41,2% |

pflichtbewusst sein |

55,6% |

Verantwortung für andere übernehmen |

36,1% |

sich gegen Bevormundung wehren |

54,5 % |

tun und lassen, was man will |

35% |

anderen Menschen helfen |

54,2 % |

sich anpassen |

22,8% |

Übung 24. Lesen Sie eine andere Umfrage durch. Auf welche Weise können Sie diese jungen Leute charakterisieren? Beachten Sie folgende Vokabeln:

Der Bund: die Bundeswehr, die deutsche Armee; unter Stress stehen: viel Stress haben, einer Belastung ausgesetzt sein, überlastet sein; ein gesunder Druck: Stress, der bewirkt, dass man fleißig ist oder sich anstrengt; die Stelle (hier): die Arbeitsstelle, der Job; die Erwartungen hoch schrauben: sehr hohe Erwartungen / Ansprüche haben.

UMFRAGE: WAS IST JUGENDLICHEN IN IHREM LEBEN WICHTIG?

Erst einmal Abi und dann zwei Jahre Bund. Anschließend will ich Wirtschaftswissenschaften in Österreich studieren. Unter Schulstress stehe ich eigentlich nicht. Ein gesunder Druck ist absolut okay. Der absolute Schwachpunkt in unserer Generation liegt wohl im emotionalen Bereich. Liebeskummer ist zehn Mal schlimmer, als Probleme mit Eltern oder Schule. (Marc-Uwe, 19 Jahre)

In der Schule werden deine wirklichen Stärken nicht gefördert. Das, was wir lernen, ist zwar von Nutzen, aber gezielt vorbereitet werden wir nicht. Trotzdem bin ich optimistisch. Ich denke, dass ich erreiche, was ich will. (Martin, 19 Jahre)

Ich bin eher dieser Typ Familienmensch. Mit meinen vier Geschwistern verstehe ich mich super, natürlich auch mit meinen Eltern. Die meiste Zeit verbringe ich tatsächlich mit meinen Geschwistern, wir unternehmen viel am Wochenende und haben zum größten Teil auch denselben Freundeskreis. Dennoch möchte ich bald ausziehen, um unabhängiger zu werden und mein Leben selber in die Hand zu nehmen. (Inga, 18 Jahre)

Zu allererst will ich meine Ausbildung zur Optikerin beenden. Danach ein Studium in Design, das werde ich auch schaffen. Für mich kommt eine eigene Familie nicht in Frage, meine Karriere hat die höchste Priorität. Aber natürlich besteht das Risiko, dass ich in der Designbranche keine Stelle finde. Dann kann ich als Optikerin weiter arbeiten. Alles in allem bin ich recht optimistisch. Obwohl die Erwartungen von der Gesellschaft zu hoch geschraubt werden. Meiner Meinung nach werden die «kreativen Köpfe» zu wenig gefördert und bleiben gegenüber den «intelligenten» auf der Strecke. (Judith, 20 Jahre)

Wichtig ist mir meine Rente! Ich möchte Karriere machen und viel verdienen. Am liebsten würde ich noch heute von zu Hause ausziehen. Eine Frau will ich später auch haben, und mindestens drei Kinder. Politik finde ich nicht so interessant. Das ist im Unterricht so langweilig. (Mario, 19 Jahre)

Ich will unbedingt eine Familie gründen, weil ich selbst nie eine hatte. Heiraten muss ich meine Freundin, nicht Erfolg im Beruf. Mein Traum ist es, die ganze Welt zu sehen. Politik interessiert mich – das hat doch was mit meiner Zukunft zu tun. (Philipp, 16 Jahre)

Am wichtigsten in meinem Leben sind meine Freunde. Ohne sie wäre ich einsam. Zu meinen Eltern habe ich einen guten Kontakt. Ich will später eine eigene Familie haben. Natürlich auch Kinder, aber höchstens zwei. Mein Mann sollte mir im Haushalt helfen, denn ich möchte berufstätig sein. Am liebsten als Polizistin. (Svenja, 13 Jahre)

Karriere will ich nicht machen, aber schon einen guten Beruf haben. Etwas mit Computern finde ich gut. Wichtig ist mir die Freundschaft mit meiner Familie. Heiraten möchte ich später auch. Jetzt will ich Spaß haben. (Ester, 12 Jahre)

Ehrgeiz ist wichtig im Leben, aber eine Karriere muss ich später nicht machen. Ich will Zeit für Familie und Freunde haben. Und für mich selbst. Mich interessieren die Menschenrechte und alles, was mit Kindern und Afrika zu tun hat. Außerdem bin ich gegen die Atomkraft. (Simona, 14 Jahre)

Zwei Kinder will ich später haben: einen Jungen und ein Mädchen. Meine Freunde und meine Familie sind mir wichtiger als mein zukünftiger Beruf. Meine Mutter ist wie meine Freundin, ich mag sie mehr als meinen Vater. Aber ein bisschen Karriere will ich schon machen. Tierärztin ist mein Traumberuf. (Bahar, 13 Jahre)

Die Frau seines Lebens sollte man heiraten, nicht nur einfach so mit ihr zusammenleben. Karriere will ich auch machen, weil es mir und meiner Familie gut gehen soll. Was politisch in Deutschland passiert, interessiert mich nicht. (Julian, 15, Jahre)

Geld ist mir am wichtigsten im Leben, meine Freunde aber auch. Im Beruf will ich später gut sein. Ich möchte nämlich nicht als Hausfrau ohne eigenes Geld enden. Kinder will ich auch haben. Aber es ist wichtig, an sich selbst zu denken. Politik? Die interessiert mich nicht ‒ ich muss ja noch nicht wählen. (Sarah, 17 Jahre) [11].

Übung 25. Schreiben Sie aus der Übung 24 alle Adjektive, die Steigerungsstufen bilden können, in die folgende Tabelle heraus. Füllen Sie alle Spalten der Tabelle aus.

-

Positiv

Komparativ

Superlativ

gesund

…

…

…

schlimmer

…

…

…

am größten

…

…

…

Übung 26. Setzen Sie eine der Infinitivgruppen ein.

1. Marc-Uwe will nach Österreich fahren, … dort Wirtschaftswissenschaften … studieren. 2. Martin wird alles tun, … das … erreichen, was er will. 3. … mit ihren Eltern zusammen … wohnen, möchte Inga bald ausziehen. 4. Judith will ihre Karriere in erster Linie bauen, … an die eigene Familie … denken. 5. Philipp möchte viel reisen, … die ganze Welt … sehen. 6. Simona ist bereit, auf ihre Karriere zu verzichten, … Zeit für Familie und Freunde … haben. 7. … Hausfrau … sein, möchte Sarah eine gute Arbeitsstelle bekommen.

Übung 27. Stellen Sie sich die Situation vor: Ihr Freund hat einige Doppelstunden in Deutsch versäumt. Aber er will gern erfahren, was den deutschen Jugendlichen in ihrem Leben wichtig ist. Berichten Sie bitte ihm darüber, indem Sie indirekte Rede (Konjunktiv I) gebrauchen.

Übung 28. Die einzelnen Interviews zeigen unterschiedliche Meinungen der Jugendlichen. Mit welcher Aussage stimmen Ihre persönlichen Ansichten im Hinblick auf den Lebensstil / den Karrierewunsch / optimistische oder pessimistische Ansichten am meisten überein, mit welcher am wenigsten?

Übung 29. Suchen Sie in Ihrem Kurs nach einem Partner, der in möglichst vielen Punkten andere Ansichten hat als Sie selbst. Führen Sie mit ihm einen Dialog und versuchen Sie Ihren Partner von Ihrem Standpunkt zu überzeugen.

Übung 30. Machen Sie selbst eine Umfrage zum Thema: Was ist Ihnen in Ihrem Leben wichtig? Stellen Sie diese Frage a) an den Studenten des ersten Studienjahres, b) an Ihre Mitstudenten, c) an Ihre Freunde, die schon arbeitstätig sind. Arbeiten Sie in Kleingruppen. Sammeln Sie Stichpunkte und präsentieren Sie die Information in Ihrer Untergruppe.

Übung 31. Wenn wir über Lebensziele sprechen, dann gibt es viel zum Nachdenken. Lesen Sie die Meinungen von einigen deutschen Jugendlichen und bemühen Sie sich die Fragen zum Text zu beatworten.

Debora: Ich denke oft an meine Zukunft, ich habe viele Träume und ich möchte sie verwirklichen, aber ich weiß, dass das Leben sehr schwer ist: man braucht Mut, Entschlossenheit und Demut. Manchmal habe ich Angst, denn die Welt ist voll von Gefahren und die Jugendlichen sind hilflos und naiv. Aber ich glaube, dass ich alle Hindernisse mit der Hilfe meiner Eltern überwinden kann.

I ch

möchte mein Studium mit Auszeichnung abschließen, dann möchte ich

eine gute Arbeit finden, mit der ich viel Geld verdienen kann. Ich

will mich mit einem wunderbaren Mann verheiraten und zwei oder drei

Kinder bekommen. Ich meine, dass die Mutterschaft eine riesige Freude

ist. Es gibt nichts Schöneres: ein Kind ist das schönste Geschenk

für eine Frau.

ch

möchte mein Studium mit Auszeichnung abschließen, dann möchte ich

eine gute Arbeit finden, mit der ich viel Geld verdienen kann. Ich

will mich mit einem wunderbaren Mann verheiraten und zwei oder drei

Kinder bekommen. Ich meine, dass die Mutterschaft eine riesige Freude

ist. Es gibt nichts Schöneres: ein Kind ist das schönste Geschenk

für eine Frau.

Es ist klar, dass ich ein ehrgeiziges Mädchen bin und niemand kann meine Pläne ändern. Ich träume davon, reich und beneidet zu werden. Meiner Meinung nach ist Geld sehr wichtig und ich kann nicht ertragen, wer es zum Fenster hinauswirft. Ich bin sehr sparsam, ich denke an meine Zukunft und will meine Ersparnisse zinsbringend anlegen. Ich will eine glänzende Laufbahn einschlagen.

Aber vor allem hoffe ich darauf, immer gesund zu sein, denn die Gesundheit ist der wichtige Wert und man muss sie respektieren, weil unsere Pläne sich ohne sie in Rauch auflösen. Ich weiß nicht, was mir das Schicksal beschert, aber mein Lebensmotto ist: «Der Mensch hofft, solange er lebt!» Warum sollten wir auf unsere Träume verzichten? Niemand kann uns dazu verpflichten.

Peter: In diesem Alter hat man noch keine reifen Ideen über die eigenen Zukunftsperspektiven. Nur wenigen Personen ist schon klar, was sie werden wollen. Die Wahl ist schwierig, weil das Leben von dieser Entscheidung abhängt. Unsere Lebenspläne und Berufswünsche ändern sich, weil wir immer etwas Neues erleben. Die Schule bereitet die Schüler wenig auf das Leben und auf die Arbeitswelt vor. Die Suche ist persönlich, so halte ich die Schule für nicht schuldig. Wir müssen unseren eigenen Weg zur Zukunft mit Selbstbewusstsein wählen. Die Schule kann nur unsere Meinung bilden, damit wir der Welt entgegen treten. Unsere Erlebnisse sind die einzigen, die uns helfen können. In dieser wichtigen Phase kann das Elternhaus eine große Stütze sein, aber nicht immer klappt es gut. Das Alter trennt Eltern und Kinder, die verschiedene Ansichten haben. In dieser Situation wird der Gedankenaustausch mit Freunden das wichtigste Gespräch .

Übung 32. Beantworten Sie die Fragen zum Text.

1. Warum ist es nicht so leicht eigene Träume zu verwirklichen? 2. Wer kann bei den Schwierigkeiten Jugendlichen Hilfe leisten? 3. Ist es sehr wichtig, gute Leistungen in der Schule zu haben? Warum? 4. Werfen Sie manchmal Geld zum Fenster hinaus? 5. Was ist der wichtigste Wert für Sie? 6. Verlassen Sie sich oft auf Ihr Schicksal? 7. Haben Sie ein eigenes Lebensmotto? 8. Warum ist die Wahl der Lebensziele so schwierig? 9. Wählen Sie selbst Ihren eigenen Weg zur Zukunft oder hilft Ihnen jemand? 10. Ist es nötig, die Meinung der Freunde bei der Zielsetzung zu beachten?

Übung 33. Schreiben Sie einen Aufsatz zum Thema «Was will ich in meinem Leben erreichen?». Beachten Sie die Gliederung:

1. Wie schätzen Sie sich selbst ein? Welche Eigenschaften Ihrer Person sind stark und welche schwach? 2. Was ist für Sie im Leben wichtig? 3. Familie / Freunde / Ehe / Kinder / soziale Kontakte. 4. Schule / Ausbildung / Beruf / Karriere. 5. Landesspezifische Themen. 6. Globale Themen (z. B. Weltfrieden etc.). 7. Anderes.

Übung 34. Was denken die Erwachsenen über die heutige Jugend? Lesen Sie und informieren Sie sich. Womit sind Sie einverstanden, womit nicht? Was sind Ihrer Meinung nach die besonderen Eigenschaften der heutigen Jugend?

1. Die Jugendlichen sind undankbar. 2. Viele Jugendliche drücken sich von schweren Aufgaben. 3. Viele Jugendliche sind verantwortungslos. 4. Die heutige Jugend ist tolerant und hilfsbereit. 5. Die Jugendlichen werden heutzutage verwöhnt. 6. Die Jugendlichen genießen zu viel Zeit. 7. Die Jugendlichen haben keinen Respekt vor Erwachsenen. 8. In der Jugend weiß man nicht, was man will. 9. Die Jugend ist neugierig. Sie will alles probieren und alles wissen.

Übung 35. Der Volksmund hat immer Recht, denn die Sprichwörter werden im Laufe von vielen Jahrhunderten geprüft. Welche Sprichwörter sind in der folgenden Tabelle versteckt? Wie verstehen Sie den Sinn dieser Sprichwörter?

Jugend weiß |

als Gold. |

Wie die Eltern, |

vom Himmel gefallen. |

Ein guter Name ist besser |

wird man klug. |

Das Ei will klüger sein |

so die Kinder. |

Es ist noch kein Meister |

alt getan. |

Durch den Schaden |

das verschiebe nicht auf morgen. |

Jung gelernt, |

keine Tugend. |

Was du heute kannst besorgen, |

als die Henne. |

Übung 36. Sie sind etwa 20 - 21 Jahre alt und haben bestimmt einige Erfahrungen in verschiedenen Bereichen des Lebens gesammelt. Führen Sie irgendwelche Beispiele aus Ihrem persönlichen Leben an, zu denen eines der obengenannten Sprichwörter genau passt.

Übung 37. Was fällt Ihnen zum Thema «Jugend auf dem Lande» ein? Notieren Sie Ihre Ideen und besprechen Sie sie dann mit den anderen in der Gruppe.

Jugend

auf dem Lande

Übung 38. Informieren Sie sich aus dem folgenden Text und beantworten Sie die Frage: Welche Probleme hat die Jugend auf dem Lande?

KEINE LANGEWEILE: JUGEND AUF DEM LANDE

Eine tausendjährige Eiche, die Schützengilde und die Feuerwehr sind die Highlights von Gnewitz. 230 Einwohner hat das Örtchen, darunter 16 Jugendliche. Ihnen fällt nach der Schule häufig die Decke auf den Kopf, denn der einzige örtliche Clubraum ist für die Kids nur im Winter geöffnet.

Gnewitz ist kein Einzelfall. In vielen ostdeutschen Landstrichen ist abends tote Hose. Eineinhalb Millionen Menschen haben nach dem Mauerfall 1989 den Osten verlassen. Viele Kneipen, Kinos und Jugendclubs gingen nach und nach zugrunde. Zudem fehlt vielen Gemeinden das Geld, um ihren Jugendlichen Freizeitmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Die Folge ist, dass sich die Jugendlichen notgedrungen an der Tankstelle oder an der überdachten Bushaltestelle treffen. Dort herrscht zumeist Langeweile. Die Bierflasche macht die Runde und der Zigarettenkonsum steigt.

Doch die Langeweile ist nicht das einzige Problem. Auch die beruflichen Perspektiven fehlen. Obwohl die Arbeitslosigkeit dank des wirtschaftlichen Aufschwungs seit einem Jahr kontinuierlich abnimmt, waren im Sommer in Ostdeutschland immer noch fast 130000 Jugendliche unter 25 Jahren arbeitslos, bei den unter 20-Jährigen sind es 20000. Vor allem gut ausgebildete Frauen verlassen ihre ostdeutsche Heimat und suchen ihr Glück im Westen. Das ergab jüngst eine Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Zurück bleiben junge Männer zwischen 18 und 29 Jahren – häufig schlecht ausgebildet und ohne Job.

Die Jugendsozialarbeiterin Ute Hasselberg sagt aber: «Die Jugendlichen wissen nun, dass sie etwas erreichen können, wenn sie sich engagieren». Zudem taten sie auch etwas Gutes für das Dorfleben. Der Bürgermeister jedenfalls zeigte sich sichtlich stolz: «Sie haben es geschafft, durch den neuen Treffpunkt am Dorfplatz alle Generationen in Gnewitz zusammenzubringen» [7].

Übung 39. Sind die folgenden Aussagen richtig oder falsch?

1. In vielen ostdeutschen Dörfern ist abends viel los. 2. Jugendliche verbringen ihre Freizeit in Jugendclubs und Kinos. 3. Wegen herrschender Langeweile trinkt man Bier und raucht. 4. Die Arbeitslosigkeit nimmt ständig ab. 5. Männer unter 29 Jahren gehen in den Westen um ihr Glück zu suchen. 6. Politiker initiierten ein Projekt, um die Situation auf dem Lande zu ändern. 7. Der Dorfplatz ist nun ein kultureller Veranstaltungsort. 8. Der Bürgermeister ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden.

Übung 40. Vervollständigen Sie die Fragmente mit den angegebenen Verben. Vergleichen Sie sie dann mit dem Text.

Zur Verfügung …, die Arbeitslosigkeit …, die Heimat …, die Kneipen, Kinos und Jugendclubs …, der Zigarettenkonsum …, die Perspektiven …, Männer zwischen 18 und 29 Jahren …, das Staatliche Bundesamt …, sich mehr …, eine Studie …

_____________________________________________________

Ergeben, fehlen, zugrunde gehen, stellen, zurückbleiben, abnehmen, warnen, zusammenbringen, verlassen, engagieren, steigen

Übung 41. Welche Wörter im Text haben dieselbe Bedeutung?

ununterbrochen – …, gezwungen – …, keine Zukunft haben, hier: schließen – …, rasche positive Entwicklung – …, hier: verbessern, ändern – …, einige, manche – …, aktiv teilnehmen – …, die Tendenz – …, aus Langeweile schlechte Laune bekommen – …

Übung 42. Wie sieht es in Belarus aus? Formulieren Sie Ihre Erfahrungen in einigen Sätzen schriftlich, indem Sie die unten gegebenen Ausdrücke gebrauchen. Vergleichen Sie schließlich Ihre Beobachtungen in der Gruppe.

im Gegensatz zu / im Vergleich zu / anders als / ebenso wie...sind / sind unglaublich verschieden / eigentlich gleich / weniger als / nicht halb so...wie / tausendmal so...wie / genauso … wie / kann man (nicht) vergleichen mit... / gleicht/ ähnelt + D.

Übung 43. Lesen Sie die Aussagen. Notieren Sie Ihre Meinung in ein bis zwei Sätzen. Diskutieren Sie Ihre Ansichten zu zweit oder in der Gruppe. Verwenden Sie dabei die angegebenen Redemittel:

Ich bin der Meinung, dass ... / Ich bin (nicht) der Auffassung, dass …/ Das sehe ich ganz anders. / Das halte ich für falsch. / Ich stimme da (nicht) zu. / Ich stimme dem nur teilweise zu. / Das überzeugt mich nicht (ganz). / Es kommt darauf an, wer.../ ob... / Das lehne ich ab.

1. «Auf dem Land ist nichts los!» 2. «In der Stadt ist's auch nur dann interessant, wenn du genug Geld hast!» 3. «Es ist wahnsinnig schwer neue Leute kennen zu lernen, wenn du irgendwo im Dorf wohnst!» 4. «Das Stadtleben macht die Leute nervös!» 5. «Wenn du auf dem Lande wohnst und keinen Arbeitsplatz hast, dann nutzt dir die ganze herrliche Natur auch nichts!» 6. «Auf dem Lande fehlen sowieso die beruflichen Perspektiven!» 7. «Wer eine gute Ausbildung hat, bleibt nie in der Provinz!»

Übung 44. Das ist ein Steckbrief von Antje. Lesen Sie ihn und erzählen Sie über Antje.

Name: Antje Krusel

Alter: 16 Jahre

Sternzeichen: Schütze

Lieblingsblumen: rote Rosen, wunderschöne gelbe Sonnenblumen

Lieblingsessen: Nudeln mit Tomatensoße und Fleisch

Was ich nicht mag: Eier, Tomaten

Musik: morgens etwas Schnelleres, um wach zu werden und abends etwas Entspannendes zum Einschlafen. Zwischendurch mal so und mal so.

Reisen (Wozu?): viel reisen, um die Welt zu sehen; andere Kulturen, andere Menschen kennen zu lernen; fremde Sprachen zu lernen; Freunde zu finden; mich selbst zu entwickeln

Lieblingsbeschäftigung: Fotografie (Ich bekomme irgendwann die Chance, das zu lernen, was ich möchte.)

Schönstes Erlebnis: mein letzter Geburtstag

Unterrichtsbeginn: 7.45 Uhr

Unterrichtsschluss: 13.05 oder 13.45 Uhr

Fernsehen: abends eine Stunde, am Wochenende länger

Zeit für Hausaufgaben: bis 2 Stunden

Übung 45. Lesen Sie die Texte durch und machen Sie einen Steckbrief für Lena oder Lars.

DAS SIND SIE

Lena: Ab 15 darf man in Deutschland arbeiten. Lena ist 17 und nutzt das, um ihr Taschengeld aufzubessern. In den Sommerferien hat sie bei dem Bäcker aus dem Nachbardorf gearbeitet. Lena musste um kurz vor 6 Uhr aufstehen und mit dem Bus zur Arbeit fahren. Das verdiente Geld spart Lena für ihre Amerikareise. Per Schüleraustausch fährt sie in den nächsten Osterferien nach Florida. Aber die Ferien endeten für Lena mit einer bösen Überraschung. Lena wurde krank, mit einer Blinddarmentzündung musste sie ins Krankenhaus und operiert werden. Das ging sehr schnell, aber die Krankheit brachte Lenas Tagesablauf durcheinander: eine Woche keine Schule und mehrere Wochen kein Saxophonunterricht, kein Orchester, kein Judotraining. Vor allem der Sport fehlt ihr sehr. Lena ist seit Anfang des Jahres in einem neuen Judo-Verein. Sie hat jetzt den Blaugurt und trainiert normalerweise dreimal in der Woche. Seit den Sommerferien geht Lena in die 11. Klasse. Ihre Unterrichtszeit dauert 32 Stunden wöchentlich (jede Stunde 45 Minuten), von montags bis freitags. Der Unterricht beginnt um 7. 45 Uhr und ist um 13.45 Uhr zu Ende. Zur Schule geht Lena fünf Minuten zu Fuß. Die Hausaufgaben sind größer geworden, Lena macht sie 2-3 Stunden. Es gibt mehr mündliche und schriftliche Tests, deshalb hat Lena nicht so viel Freizeit. Einen großen Wunsch hat sich Lena im Frühling erfüllt: Sie hat sich von ihren Ersparnissen einen eigenen Computer gekauft. Jetzt kann sie ihre E-Mails schreiben und im Internet surfen. Computerspiele findet sie nicht mehr so interessant. Modisch hat Lena ihren Stil gefunden. Sie ist nicht für teure Klamotten. Aber sie ist sportlich schick.

Lars: Lars geht jetzt in die 10. Klasse, ist 16 Jahre alt. Im neuen Schuljahr hat er einige andere Lehrer bekommen. Manche Lehrer arbeiten nicht mehr in der Schule, aber seine Lieblingslehrer sind zum Glück geblieben. Das sind Lehrer in Deutsch, in Englisch, in Biologie. Seit einem 3/4 Jahr geht Lars montags und freitags eine Stunde zum Wing Tsun, einer chinesischen Kampfsportart. Man muss 12 Schülergrade schaffen, um Meister zu werden. Die erste Prüfung nach einem halben Jahr hat er geschafft. «Kampfsport ist mein Ding», meint Lars. Seit einiger Zeit gehört ein Tier zur Familie: ein Hund. Lars kümmert sich um ihn. Seit kurzem hat Lars einen Plan: Er will den Führerschein machen. Den Führerschein bezahlt Lars von seinen Ersparnissen, aber er muss nicht rauchen, nicht so oft in die Disko gehen und noch ein bisschen arbeiten.

Lars wünscht sich ein sportliches Motorrad, das man auch schneller fahren kann. Aber er kann das nur fahren, wenn er 18 ist. Außerdem gibt es noch viele Bedingungen der Eltern: Die schulischen Leistungen müssen gut sein. Er muss seine Leistungen in Mathematik bessern. Deutsch und andere Fächer fallen ihm nicht schwer und er hat keine Probleme damit [11].

Übung 46. Überlegen Sie eigene Fragen oder Satzanfänge für einen Steckbrief zum Thema «Die heutige Jugend». Arbeiten Sie in Kleingruppen. Tauschen Sie Fragebogen um und stellen Sie Steckbriefe auf.

Übung 47 Die deutsche Zeitschrift hat eine Umfrage unter 1000 15-21jährigen Deutschen veranstaltet. Die Befragten hatten vier unten genannte Fragen zu beantworten. Sehen Sie die Ergebnisse durch und stellen Sie an einander diese Fragen.

1. Wogegen lohnt es sich zu kämpfen? 2. Wovor haben Sie am meisten Angst? 3. Zu wem haben Sie Vertrauen? 4. Was ist für Sie das Wichtigste im Leben?

Die Ergebnisse:

1. Wogegen lohnt es sich zu kämpfen? Umweltzerstörung Soziale Ungerechtigkeit Diktatoren Spaßfeindlichkeit der Gesellschaft Politiker Autoritäten wie Lehrer oder Eltern

|

95 90 83 56 44 26 |

3. Zu wem haben Sie Vertrauen? Eltern Freunde Geschwister Ärzte Lehrer Politiker |

95 91 83 72 49 12 |

2. Wovor haben Sie am meisten Angst? Krieg Einsamkeit Arbeitslosigkeit Umweltkatastrophen Kriminalität Scheidung der Eltern |

53 13 13 10 6 5 |

4. Was ist für Sie das Wichtigste im Leben? Familie Freundschaft Gesundheit Liebe Karriere Gerechtigkeit |

62 51 46 44 21 20 |

Übung 48. Glauben Sie an Horoskope? Lesen Sie Ihre Horoskope und sagen Sie: stimmt es oder stimmt es nicht?

Steinbock (22.12 – 20.01) Organisator, Stratege; trocken, nicht emotional, manchmal lustig, zuverlässig und verantwortungsbewusst, unflexibel.

Schütze (23.11 – 21.12) Reiselustig; interessiert sich für fremde Länder, Sprachen, Kulturen; tolerant, flexibel, offen.

Skorpion (24.10 – 22.11) Praktisch, zielstrebig, zurückhaltend, macht alles sehr schnell; ist ein guter Psychologe; hat ein Organisationstalent.

Waage (24.09 – 23.10) Harmonie zu allen und allem im Leben ist für ihn wichtig.

Jungfrau (24.08 – 23.09) Hat analytische Fähigkeiten, intellektuell, spontan, korrekt, ordentlich; liebt Unerwartetes.

Löwe (23.07 – 23.08) Weiß alles besser als die anderen; egoistisch; will als Erster überall sein; mag Vergnügungen.

Krebs (22.06 – 22.07) Ordentlich, zuverlässig, sehr intelligent; eine große Rolle spielen für ihn Haus, Familie.

Zwillinge (21.05 – 21.06) Unruhig, lustig, neugierig, energisch; macht viele Sachen gleichzeitig; eine starke Persönlichkeit.

Stier (21.04 – 20.05) Flexibel, zuverlässig, unabhängig, eigensinnig; mag physische Arbeit, konkrete Aufgaben; liebt Harmonie, Schönheit.

Widder (21.03 – 20.04) Selbstsicher, zuverlässig, dynamisch.

Fische (20.02 – 20.03) Sehr zuverlässig, immer hilfsbereit, romantisch, aber passiv; mag Musik und Literatur.

Wassermann (21.01 – 19.02) Sehr begabt, fleißig, hilfsbereit, ordentlich, offen, talentiert; ein guter Freund.

Übung 49. Spielen Sie «Personen erfinden».

Jeder schneidet aus einer Zeitschrift ein kleines Bild einer Person aus und klebt es auf ein Blatt Papier auf. Die Blätter werden eingesammelt und jeder bekommt ein neues Blatt mit dem Bild. Spielerin / Spieler A gibt der Person auf dem Blatt einen Namen und gibt das Blatt weiter. Spielerin / Spieler B beschreibt zum Beispiel das Alter und gibt das Blatt weiter. (Das Blatt gibt man immer weiter, aber jedes Mal wird die Information ergänzt: Familie, Kinder, Eltern, Adresse, Hobbys, Interessen, Eigenschaften der Person, was die Person (nicht) mag, was die Person (nicht) gut kann ...). Wenn alle Informationen ergänzt sind, werden die Blätter vorgelesen.

Übung 50. Stellen Sie sich die Situation vor: Sie stehen im Briefwechsel mit einem deutschen Jugendlichen. Er interessiert sich dafür, was laut der belarussischen Gesetze und Vorschriften den Jugendlichen erlaubt und verboten ist? Worüber würden Sie ihm erzählen?

Übung 51. Führen Sie eine Umfrage unter Ihren Freunden. Fragen Sie, ob die Jugendlichen Gesetze und Vorschriften im Bereich der Jugendpolitik kennen und ob sie ihnen folgen? Präsentieren Sie die Ergebnisse in ihrer Studiengruppe.

Übung 52. Teilen Sie sich in drei Gruppen: «Jugendliche», «Eltern» und «Juristen». Besprechen Sie zusammen die Vorschriften aus der Sicht Ihrer Rolle: die «Jugendlichen» verteidigen sich, die «Eltern» beklagen sich und die «Juristen» beraten beide. Dann formulieren Sie bitte wünschenswerte Vorschriften aus Ihrer Sicht und begründen Sie diese. Die Vorschriften, die besonders überzeugen, werden als neues «Jugendschutzgesetz» an die Tafel geschrieben.

Übung 53. 1914 hat der Dichter Jürgen Brand ein schönes Gedicht gereimt. Lesen Sie dieses Gedicht und formulieren Sie den Hauptgedanken.

WIR SIND JUNG UND DAS IST SCHÖN

Wir sind jung, die Welt ist offen,

o, du schöne, weite Welt!

Unser Sehnen, unser Hoffen

Zieht hinaus in Wald und Feld.

Bruder, lass den Kopf nicht hängen,

kannst ja nicht die Sterne sehen;

aufwärts blicken, vorwärts drängen!

Wir sind jung, und das ist schön.

Liegt dort hinter jenem Walde

Nicht ein schönes, fernes Land,

blüht auf jenes Berges Halde

nicht ein Blümlein unbekannt?

Lasst uns wandern ins Gelände

Über Berge, über Höhn!

Wo sich auch der Weg hinwende,

wir sind jung, und das ist schön.

Auf denn, auf die Sonne zeigte

Uns den Weg durch Feld und Hain.

Geht darauf der Tag zur Neige,

leuchtet uns der Sternenschein.

Bruder, schnall den Rucksack über,

heute soll's ins Weite geh ‘n.

Regen, Wind, wir lachen drüber!

Wir sind jung, und das ist schön.

Übung 54. Beantworten Sie die Fragen zum Text des Gedichtes.

1. Wie beschreibt der Dichter die Welt um uns herum? 2. Welche Vorschläge macht er seinem Freund? 3. Wie finden Sie solche Art der Freizeitgestaltung? 4. Womit beschäftigen Sie sich in Ihrer Freizeit? 5. Unternehmen Sie auch etwas (eine Reise, eine Wanderung etc.) zusammen mit Ihren Freunden?

Übung 55. Suchen Sie im Text des Gedichtes eine feste Wortverbindung. Wie würden Sie die Bedeutung dieser Wortverbindung erklären? Kennen Sie andere ähnliche Wortverbindungen? Beispiele können Sie unten finden.

1. Unter die Räder kommen. 2. Mit dem Kopf durch die Wand wollen. 3. Ins Schwarze treffen. 4. Mit der Tür ins Haus fallen. 5. Auf großem Fuße leben. 6. Fest auf den Beinen stehen. 7. Zu tief ins Glas schauen. 8. Etwas unter den Teppich kehren. 9. Das Kind mit dem Bade ausschütten.

Übung 56. Erklären Sie, in welchen Situationen wir diese oder jene Wortverbindung gebrauchen können?

Übung 57. Viele Jugendliche möchten etwas in ihrem Äußeren verändern. Und Sandra ist keine Ausnahme. Lesen Sie den Text darüber und sagen Sie: Sind Sie mit Ihrem Äußeren ganz zufrieden?

JUNG, SCHÖN UND TROTZDEM UNZUFRIEDEN

Sandra kann sich ohne Sport nicht vorstellen. Sie jobbt und trainiert im Hamburger Bodylife – Fitnessstudio. Wenn sie von ihren Freundinnen wegen ihrer schlanken Figur bewundert wird, lächelt sie stolz. Zufrieden ist sie aber nicht. Sandra möchte so eine Traumfigur haben wie ihre Cheftrainerin.

So wie Sandra gehen viele Jugendliche ins Fitnessstudio, um anderen zu gefallen. Nach Meinung der Sozialwissenschaftler sind die Ursachen für den Körperkult die Verbreitung der idealen Maße durch die Medien. Dabei gibt es nur ein Problem. Nur etwa fünf Prozent entsprechen diesen Maßen wirklich. Weil aber diese Idealpersonen wirklich leben, glauben besonders Jugendliche so zu werden wie ihre Vorbilder, wollen ihnen ähnlich sein. Aber das führt manchmal zu den krankhaften Essstörungen oder übertriebenem Training oder Herzkrankheiten. Sandra arbeitet noch in einem Solarium und erzählt, dass sich manche Kunden dreimal in der Woche von der künstlichen Sonne bräunen lassen. Die Gefahr an Hautkrebs zu erkranken ist sehr groß. Aber gebräunte straffe Haut und eine schlanke Traumfigur - das ist für viele Jugendliche das gewünschte Ziel [13].

Übung 58. Beantworten Sie die Fragen zum Text.

1. Was sind die Ursachen des übertriebenen Trainings? 2. Was sind die Folgen des übertriebenen Trainings? 3. Gibt es andere verrückte Sachen, die die jungen Menschen gebrauchen, um schöner auszusehen? 4. Welche Möglichkeiten kann man benutzen, um nicht nur schlank und schön, aber auch gesund zu bleiben? 5. Welche von diesen Maßnahmen ergreifen Sie? 6. Welche Bestandteile gehören zu der «inneren» und «äußeren» Schönheit? Welche Seite der Schönheit ist wichtiger für Sie?

Übung 59. Stellen Sie sich vor: Sie haben in einem Lotto viel Geld gewonnen und möchten ein eigenes Business im Bereich der Freizeitgestaltung eröffnen. Entwerfen Sie das Projekt einer Unterhaltungsgaststätte extra für Jugendliche. Es könnte ein Kaffeehaus, ein Nachtbar etc. sein. Präsentieren Sie Ihre Ideen in x-beliebiger Form in Ihrer Untergruppe.

PROBLEME ZWISCHEN DEN GENERATIONEN

Übung 1. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie den Begriff «Probleme zwischen den Generationen» hören?

Übung 2. Da ist die Definition des Begriffes «Generationenkonflikt». Formulieren Sie Ihre eigene Definition dieses Begriffes.

Unter dem Begriff «Generationenkonflikt» wird häufig ein kultureller, sozialer oder wirtschaftlicher Gegensatz zwischen den Generationen verstanden, der aufgrund von Wertunterschieden oder aufgrund von Interessengegensätzen zwischen der jüngeren und der älteren Generation entstehen kann. Generationenkonflikte treten in der Regel innerhalb der Familie auf, zwischen Eltern und Jugendlichen in der Ablösungsphase. Oft beschreibt der Begriff aber die auf die Zukunft gerichtete Verantwortung einer Generation für die nächste und die damit verbundenen Probleme.

Übung 3. Lesen Sie das Gedicht von Kurt Tucholsky durch. Welche Wörter zeugen von Meinungen der Jugendlichen und Erwachsenen voneinander? Könnten Sie ein Gedicht zum Thema schaffen?

Die Jugend hat das Wort

Ihr seid die Ält'ren. Wir sind jünger.

Ihr steht am Weg mit gutem Rat.

Mit scharfgespritztem Zeigefinger

Weist ihr uns auf den neuen Pfad.

Wir sind die Jüngeren. Ihr seid älter.

Doch das sieht auch das kleinste Kind:

Ihr sprecht von Zukunft, mein Gehälter

Und hängt die Bärte nach dem Wind!

Ihr wollt erklären und bekehren.

Wir aber denken ungefähr:

«Wenn wir doch nie geboren wären!»

Es heißt: Das Alter soll man ehren...

Das ist mitunter, das ist mitunter,

das ist mitunter furchtbar schwer.

Übung 4. Laut der Meinung vieler Menschen entstehen ständig Probleme zwischen den Generationen. Sind Sie derselben Meinung? Begründen Sie Ihre Position.

Die verschiedenen Altersstufen des Menschen halten einander für verschiedene Rassen: Alte haben gewöhnlich vergessen, dass sie jung gewesen sind, oder sie vergessen, dass sie alt sind, und junge begreifen nie, dass sie alt werden können.

Übung 5. Sehr oft klagen die älteren Menschen über die Jugendlichen. Wie finden Sie diese Klagen? Nehmen Sie Stellung zu folgenden Worten der älteren Menschen.

«Wir Alten hatten es früher schwerer und doch leichter; die Jungen haben es heute leichter und doch schwerer. Früher hieß es von alt zu jung: Euch geht’s doch viel zu gut. Heute heißt es: Uns ist heute klar, dass Ihr es nicht so leicht habt, wie wir es hatten».

Übung 6. Viele Probleme haben die jungen Leute und viele Probleme entstehen in der Familie durch Verständigungsmangel. Nicht immer können/wollen junge Leute und ihre Eltern einander verstehen. Zählen Sie Eigenschaften oder Gewohnheiten auf, die für Jugendliche und Erwachsene typisch sind und die zu manchen Konflikten führen können!

Jugendliche |

Erwachsene |

wollen sich modegerecht kleiden wollen ihr eigenes Leben führen

|

kommandieren rum bitten nicht, sie befehlen

|

Übung 7. Jugendliche und Erwachsene. Was denken die Erwachsenen über die heutige Jugend? Lesen Sie die Aussagen. Überlegen Sie einen Augenblick und notieren Sie Ihre Meinungen zu jeder Aussage (1-2 Sätze). Womit sind Sie einverstanden, womit nicht? Was sind Ihrer Meinung nach die besonderen Eigenschaften der heutigen Jugend?

1. Die Jugendlichen sind undankbar. 2. Viele Jugendliche drücken sich von schweren Aufgaben. 3. Viele Jugendliche sind verantwortungslos. 4. Die heutige Jugend ist tolerant und hilfsbereit. 5. Die Jugendlichen werden heutzutage verwöhnt. 6. Die Jugendlichen genießen zu viel Zeit. 7. Die Jugendlichen sind tolerant und frei. 8. Die Jugendlichen sind unerzogen. Sie machen alles, was sie wollen, ohne bestraft zu werden. 9. In der Jugend weiß man nicht, was man will. 10. Die Jugend ist sorglos. 11. Die Jugend ist neugierig. Sie will alles probieren und alles wissen. 12. Die Jugendlichen haben keinen Respekt vor den Erwachsenen.

Übung 8. Wann geht es Kindern gut? Beantworten Sie die Frage, gebrauchen Sie dabei die Konditionalsätze.

z. B.: Die Kinder fühlen sich wohl, wenn Eltern Vertrauen zu ihnen haben. Unter der Bedingung (gesetzt den Fall, unter der Voraussetzung, im Falle), dass Eltern Vertrauen zu den Kindern haben, fühlen sich die Kinder wohl.

1. Eltern haben Vertrauen zu ihren Kindern. 2. In der Familie herrscht Demokratie, die Kinder dürfen mitbestimmen. 3. Eltern kümmern sich um die Kinder. 4. Eltern nehmen Rücksicht auf die Wünsche ihrer Kinder. 5. Eltern haben immer ein offenes Ohr für ihre Kinder. 6. Kinder und Erwachsene haben gemeinsame Interessen. 7. Eltern und Kinder respektieren einander. 8. Alle Familienmitglieder gehen liebevoll miteinander um. 9. Eltern sehen über kleine Fehler der Kinder hinweg. 10. Alle Familienmitglieder können sich aufeinander verlassen.

Übung 9. Sehr viele Jugendliche möchten mehr als ihre Eltern erreichen, sie möchten anders sein. Wie finden Sie diese Wünsche der Jugendlichen? Lesen Sie die Aussage von den jungen Menschen und äußern Sie sich dazu.

«Wir wollen aber nicht so sein wie unsere Eltern oder unsere Großeltern» – so oder ähnlich hört man es heute und hörte man es in früheren Zeiten von vielen Jugendlichen. Jugendliche wollen vieles anders machen als ihre Eltern. Sie wollen nicht, dass ihnen alles vorgeschrieben wird. Sie wollen sich von der älteren Generation abgrenzen und suchen eigene Wege im Leben. Das zeigt sich zum Beispiel in einer besonderen Jugendkultur mit eigener Musik, anderer Kleidung, anderen Vorstellungen von der Gestaltung des Lebens. Oft erkennen die Jüngeren nicht an, was für die Älteren selbstverständlich war und ist. Sie widersprechen den Eltern und Lehrerinnen. Manchmal kommt es zum Streit und dann ist der Konflikt zwischen den Generationen da.

Heute spielt dabei auch noch der Kampf um Arbeitsplätze und die beruflichen Chancen eine Rolle. So kritisieren junge Menschen beispielsweise, dass in vielen Berufsfeldern das Lebensalter oder die Dauer der Berufstätigkeit (man nennt das «Dienstalter») für den Aufstieg und die bessere Bezahlung oft wichtiger sind als die Leistung im Beruf. Dieses sogenannte «Senioritätsprinzip» kann ein Grund für einen Konflikt zwischen den Generationen sein [3].

Übung 10. Die Eltern und die Kinder machen einander Vorwürfe. Sehen Sie die Tabelle durch und nehmen Sie Stellung zu diesen Aussagen.

|

Eltern |

Kinder |

Schule

|

dauernd kritisieren; sich für schulische Probleme interessieren |

nichts über die Schule erzählen; erzählen, was in der Schule los war |

Freizeit

|

Vorwurf, Kinder treiben sich herum; finden meist gut, was ihre Kinder tun |

sagen nicht genau, wohin sie gehen; sagen, was sie machen und mit wem |

Liebe, Freundschaft

|

sich einmischen; haben Verständnis für die Wahl der Kinder |

erzählen den Eltern nichts über ihre Freunde; bringen ihren Freund/ Freundin mit nach Hause |

Hausarbeit

|

vorwerfen, dass Kinder sie ausnutzen; verlangen nicht sehr viel |

rühren zu Hause keinen Finger; machen bei der Hausarbeit mit |

Übung 11. Welche Schwierigkeiten haben die Jugendlichen mit den Eltern, mit den Erwachsenen? Was könnten Sie noch hinzufügen?

wir Jungen sind nicht freiwillig in dieser Welt;

ihr habt vor allem selber diese Welt verhunzt; im Namen von Fortschritt, wirtschaftlichem Wachstum, Sicherheit, Chancengleichheit, Entlastung habt ihr unser Leben einer Herrschaft der Apparate und Automatismen ausgeliefert, die euren Beteuerungen von Freiheit und Würde spotten;

ihr habt ein Subsystem von Prüfungen, Manipulationsmechanismen, Ausscheidungsverfahren eingeführt, mit denen ihr Selbstentfaltung, Kreativität verhindert;

ihr seid mit euren Problemen nicht fertig geworden und wollt uns nun auch den Spaß an der unseren nicht gönnen;

wenn ihr schlechte Nerven habt – okay; wir machen unseren Lärm und unser Action woanders; aber tut nicht so, als gehörte euch die Welt und als sei dies alles unmoralisch und unverantwortlich;

ihr wisst immer alles besser, ihr pocht auf eure Erfahrung, die aber für die neue Welt nicht gilt;

wir lassen uns nicht ein auf eure hilflose Mächtigkeit, auf die Entfremdung, Versachlichung, Verzweckung des Lebens;

neurotisch? Ja, das sind wir auch; aber was können wir dafür?

Übung 12. Welche Probleme haben die Eltern, die Erwachsenen mit den Jugendlichen? Was könnten Sie noch hinzufügen?

wir haben Verständnis für die Jugend, weil wir auch jung gewesen sind und auch unter unseren Eltern gelitten haben;

dabei bezahlen wir ihnen nicht nur ihre Existenz, sondern ihre ganze Subkultur, ihre Jugendhäuser, ihre Freizeitanlagen;

wir gönnen der Jugend ihren Spaß, aber erstens ist dieser Spaß kein Spaß, sondern entweder Schwachsinn oder kalkulierte Herausforderung, und zweitens ist er rücksichtslos: er geht auf Kosten anderer.

Übung 13. Welche dieser Aussagen können Sie verstehen, welchen würden Sie zustimmen, welche lehnen Sie ab? Gibt es Aussagen, die mittlerweise überholt oder nicht mehr so wichtig sind?

Übung 14. Auf beiden Seiten spricht der Autor von «wir» bzw. «ihr». Tatsächlich gehört er aber allenfalls einer Gruppe an. Weshalb hat er wohl diese sprachliche Form gewählt?

Übung 15. Schreiben Sie anonym auf einem Zettel, welche Probleme Sie mit Ihren Eltern haben. Sammeln Sie die Zettel in der Gruppe ein. Haben Ihre Studienkollegen dieselben Probleme?

Übung 16. Machen Sie sich mit dem Inhalt des Textes bekannt. Welche Aussagen des Textes könnten Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung bestätigen?

DAS EWIGE THEMA: ELTERN UND KINDER

Missverständnisse zwischen Eltern und Kindern gehören heute zu Tagesordnung. Wie kommt es dazu? Die Ausgangssituation ist meist harmlos. Eine Äußerung des Kindes wird von den Eltern falsch verstanden: es kommt zum Streit. Im Nu wird aus kleinen Schwierigkeiten eine Nervenzerreißprobe.

Kinder und Eltern leben in zwei verschiedenen Welten, die Großen haben längst vergessen, was Kind sein bedeutet. Welche Grundeinstellungen haben die Eltern gegenüber ihren Kindern? In der Regel gehen sie davon aus, dass Kinder Chaoten sind und ihnen auf die Nerven gehen wollen. Das führt natürlich zu einer unbewussten Abwehrhaltung und zu einem falschen Verhalten. Viele Bitten oder Forderungen der Eltern kommen, z. B. im Befehlston. Sie geben damit den Kindern gar keine Möglichkeit, auf diese Bitte oder Forderung zu reagieren und so engen sie den Spielraum des Kindes ein.

Es ist wichtig, dass Eltern auch Lehrer intensiver nach Gründen für dieses «bockige» Verhalten des Kindes suchen und natürlich nicht gleich mit Strafen reagieren. Strafen verschlimmern die ganze Sache, denn sie zeigen dem Kind, dass es missverstanden wurde. Strafen demütigen das Kind, so dass diese Kinder später nicht selten unter Minderwertigkeitskomplexen leiden.