- •Лабораторные работы

- •1. Правила выполнения и оформления

- •2. Правила использования оборудования и измерительных средств в процессе лабораторного практикума

- •2.1. Правила сборки электрических цепей электронных

- •2.2. Правила использования измерительных средств.

- •2.3. Электронный осциллограф как измерительный

- •2.3.1. Органы управления электронного осциллографа

- •2.3.2. Предварительная настройка осциллографа

- •2.3.3. Синхронизация осциллографа

- •2.3.4. Измерение амплитуды напряжения и периода

- •1. ТеоретическИе сведения

- •2. Подготовительное задание

- •3. Лабораторные задания

- •1. ТеоретическИе сведения

- •2. Подготовительное задание

- •3. Лабораторные задания

- •1. ТеоретическИе сведения

- •2. Подготовительное задание

- •3. Лабораторные задания

- •1. ТеоретическИе сведения

- •2. Подготовительное задание

- •3. Лабораторные задания

- •1. ТеоретическИе сведения

- •2. Подготовительное задание

- •3. Лабораторные задания

- •1. ТеоретическИе сведения

- •2. Подготовительное задание

- •3. Лабораторные задания

- •ТеоретическИе сведения

- •2. Подготовительное задание

- •2. Лабораторные задания

- •Лабораторная работа № 8

- •1. ТеоретическИе сведения

- •2. Подготовительное задание

- •3. Лабораторные задания

1. ТеоретическИе сведения

Интегральные схемы в настоящее время широко используются в радиоэлектронных изделиях, выполняющих самые разнообразные функции, что позволяет создавать многофункциональные приборы, имеющие малые габариты и высокую надежность.

Интегральная схема (ИС, микросхема) - микроэлектронное изделие, выполняющее определенную функцию преобразования и обработки сигнала и имеющее высокую плотность упаковки электрически соединенных элементов.

В радиоэлектронных изделиях используются два технологических типа микросхем: гибридные и полупроводниковые.

Гибридные микросхемы изготавливают на изоляционном основании (подложке), пассивные элементы (резисторы, конденсаторы и т.п.) и соединительные проводники получают методом напыления металлов (нихрома, алюминия, золота и т.д.) на подложку, активные элементы (транзисторы, полупроводниковые диоды) изготавливают отдельно в бескорпусном исполнении, а затем монтируют на подложке.

Полупроводниковые микросхемы изготавливают на основе кремниевой пластины, элементы схем формируются непосредственно в теле пластины, а соединения выполняются алюминиевыми дорожками, напыленными на изолированную поверхность пластины.

Основными достоинствами микросхем являются малые размеры, масса и энергопотребление, высокая надежность и низкая стоимость при массовом производстве.

По степени интеграции (числу элементов, содержащихся в корпусе) микросхемы (интегральные схемы ИС) разделяются на ИС малой степени интеграции МИС (до 100 элементов), средней степени интеграции СИС (от 100 до 1000 элементов), большой степени интеграции БИС (103 105 элементов) и сверхбольшой степени интеграции СБИС (более 105 элементов).

По классам ИС делятся на аналоговые и цифровые микросхемы. В основу деления положен способ обработки информации в ИС: непрерывный (аналоговый) и дискретный (цифровой). Микросхемы каждого класса подразделяют на серии, которые в свою очередь разделяют по функциональному признаку на подгруппы.

Для маркировки микросхем в нашей стране с 1974 г. действует система обозначений, состоящая из шести элементов.

Первый элемент обозначения - буква К для микросхем широкого применения, и не проставляется для микросхем специального назначения (при выполнении современных разработок ИС в различных модификациях корпусов после первого элемента обозначения буквы К может добавляться вторая буква, например Р, Ф и др.).

Второй элемент обозначения цифра, указывающая конструктивно-технологическое исполнение микросхемы:

1, 5, 7 - полупроводниковые;

2, 4, 6, 8 - гибридные;

3 - прочие (пленочные, вакуумные, керамические).

Третий элемент обозначения - две цифры (три цифры в новых разработках микросхем), обозначающие порядковый номер разработки серии микросхем (от 00 до 99, в новых разработках более 100).

Второй элемент совместно с третьим образуют число, указывающее номер серии микросхемы.

Четвертый элемент обозначения - две буквы, обозначающие функциональное назначение микросхемы:

Для аналоговых микросхем:

ЕН - стабилизаторы напряжения;

УД - усилитель дифференциальный;

УН - усилитель низкой частоты;

УС - усилитель синусоидального сигнала;

УТ - усилитель постоянного тока;

ХА - многофункциональные аналоговые микросхемы.

Для цифровых микросхем:

ИД и ИЕ – дешифраторы и счетчики, соответственно;

ИК - комбинированные цифровые микросхемы;

ИМ и ИР - сумматоры и регистры, соответственно;

КТ - коммутаторы и ключи тока;

КП - мультиплексоры;

ЛА, ЛЕ, ЛИ, ЛЛ, ЛН, ЛР - логические элементы И-НЕ, ИЛИ-НЕ, И, ИЛИ, НЕ, И-ИЛИ-НЕ, соответственно;

РМ - матрицы накопители запоминающих устройств;

РУ - устройства оперативной памяти;

ТВ, ТР, ТМ, ТТ- триггеры J-K, R-S, D и Т – типов, соответственно;

ХЛ - многофункциональные цифровые микросхемы;

ХК - многофункциональные комбинированные микросхемы;

ХП - прочие многофункциональные микросхемы.

Пятый элемент обозначения - число, указывающее порядковый номер разработки микросхем по функциональному признаку в данной серии.

Шестой элемент обозначения - буква от А до Я, указывающая для одного и того же типа микросхемы отличие отдельных электрических параметров.

Интегральные схемы выполняются в специальных металло-стеклянных, металло-керамических и пластмассовых корпусах прямоугольной и круглой формы с различным количеством выводов (от 4 до 256 и более) в зависимости от функционального назначения микросхем.

Основное назначение корпуса - жесткое крепление подложки или кристалла, а также защита электронного узла от механических и климатических воздействий.

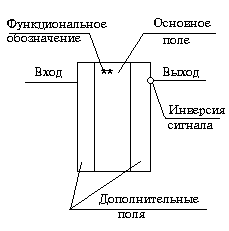

На принципиальных электрических схемах интегральные схемы обозначаются в виде графического обозначения элементов, входящих в состав микросхем. Для обозначения элементов микросхем используется прямоугольное основное поле (рис. 1), размеры которого выбираются в зависимости от количества выводов и назначения микросхемы, и дополнительные прямоугольные поля (при необходимости), примыкающие слева и (или) справа к основному полю. Размеры основного поля по высоте рекомендуется выбирать кратными С/2, где С не менее 5 мм.

При этом расстояние между горизонтальной стороной прямоугольника поля и ближайшей линией вывода должно быть не менее и кратным С/2. Ширина дополнительного поля должна быть не менее 5 мм. Дополнительные поля могут разделяться на части горизонтальными линиями.

Входы элементов располагают слева от условного графического обозначения, а выходы справа (при обозначении аналоговых микросхем и большом числе выводов выводы различных элементов для удобства могут располагаться с четырех сторон основного поля).

Рис.1

Если на соответствующем входе или выходе осуществляется операция инверсии с преобразуемым сигналом, то на пересечении внешней вертикальной линии дополнительного поля с линией соответствующего выхода или входа ставится условное обозначение в виде круга небольшого радиуса. Также допускается в зоне пересечения входов и дополнительного поля изображать дополнительные символы в виде стрелок и других элементов, в зависимости от функционального назначения входа.

Для обозначения функционального назначения элементов микросхем в основном поле графического обозначения используются следующие буквы и знаки: DC - дешифратор; 1- логический элемент ИЛИ; & - логический элемент И; МХ - мультиплексор; SM - сумматор; СТ - счетчик; Т - триггер; > - усилитель; = - устройство сравнения и др.

Гибридные интегральные схемы в отличие от полупроводниковых применяют достаточно редко в основном в узлах, где использовать эти приборы бывает наиболее целесообразно.

В радиоэлектронных изделиях наибольшее распространение получили полупроводниковые интегральные схемы, у которых все элементы и соединения между ними выполнены в объеме и на поверхности полупроводникового материала - монокристаллической пластины (подложки). Для изготовления подложки используют главным образом кремний. На подложке формируют рабочие слои для создания необходимых биполярных транзисторов, полевых транзисторов. полупроводниковых диодов, резисторов и конденсаторов, используя методы, применяемые для изготовления дискретных полупроводниковых приборов.

Интегральные схемы характеризуются множеством электрических параметров, определяемых их функциональным назначением для каждого типа микросхем.

Электрические параметры разбиваются на группы, основными из которых являются.

Параметры, имеющие размерность напряжения: максимальное входное и выходное напряжение Uвх.макс и Uвх.мин; диапазон входных напряжений Uвх; напряжение смещения Uсм; минимальное и максимальное выходное напряжение Uвых.мин и Uвых.макс; напряжение источника(ов) электропитания микросхемы Uип; напряжение логической единицы U1 - высокого уровня напряжения и напряжение логического нуля Uo - значение низкого уровня напряжения, которые для микросхем ТТЛ равны: 2,4 В U1< Uип; 0 U0<0,4 В; для микросхем КМДП: 0,6Uип U1< Uип; 0 U0 < 0,4Uип ) и др.

Параметры, имеющие размерность тока: средний входной ток Iвх.ср; разность входных токов Iвх; максимальный и минимальный входной ток Iвх.макс и Iвх.мин; входной ток логической единицы и логического нуля - I1вх и Ioвх - значение входных токов при напряжениях на входе микросхемы, соответствующих уровням логической единицы и логического нуля; выходной ток логической единицы и логического нуля I1вых и Ioвых - значения выходных токов при напряжениях на выходе микросхемы, соответствующих логической единице и логическому нулю; ток потребления Iпот и др.

Параметры, имеющие размерность мощности: потребляемая мощность Рпот; максимальная потребляемая мощность Рпот.мах и др.

Параметры, имеющие размерность частоты: нижняя и верхняя граничные частоты полосы пропускания fн и fв; полоса пропускания f и др.

Параметры, имеющие размерность времени: время установления выходного напряжения tуст; время перехода интегральной микросхемы из состояния логической единицы в состояние логического нуля t1,0 и из состояния логического нуля в состояние логической единицы t0,1; время задержки включения tз.вкл и выключения tз.выкл и др.

Относительные параметры: коэффициент усиления по напряжению Кu и коэффициент усиления по мощности КР; коэффициент ослабления синфазных входных напряжений Кос.сф.; коэффициент гармоник Кг и др.

Прочие параметры: сопротивление нагрузки Rн; емкость нагрузки Сн; коэффициент разветвления по выходу Краз - число единичных нагрузок, которое одновременно можно подключить к выходу микросхемы; скорость нарастания выходного напряжения VU.вых и др.

Аналоговые микросхемы предназначены для преобразования аналоговых сигналов, представляющих собой непрерывные функции времени и имеющие бесконечное число значений. В группу аналоговых микросхем входит более 40 серий микросхем, разных по сложности и функциональному назначению.

Н аиболее

часто в радиоэлектронной аппаратуре

широкого применения используются

различные интегральные усилители

сигналов: усилители высокой частоты,

промежуточной частоты, низкой частоты,

дифференциальные усилители и др.,

многофункциональные аналоговые

интегральные схемы для преобразования

радио и телевизионных сигналов и

стабилизированные источники

электропитания.

аиболее

часто в радиоэлектронной аппаратуре

широкого применения используются

различные интегральные усилители

сигналов: усилители высокой частоты,

промежуточной частоты, низкой частоты,

дифференциальные усилители и др.,

многофункциональные аналоговые

интегральные схемы для преобразования

радио и телевизионных сигналов и

стабилизированные источники

электропитания.

В различной электронной аппаратуре получили широкое распространение аналоговые микросхемы малой и средней степени интеграции следующих серий: 118, 122, 140, 142, 153, 154, 174, 198, 224, 544, 548, 588, 1066 и др.

Большинство аналоговых микросхем выполнено на биполярных транзисторах и имеет определенную структуру в соответствии с поставленными задачами. Варианты графического обозначения аналоговых микросхем усилителей и источников электропитания на принципиальных электрических схемах приведены на рис. 2.

З десь

микросхемы DA1,

DA2

представляют собой простейшие усилители

напряжения, DA3,

DA4

- дифференциальные усилители постоянного

тока (осуществляют усиление сигналов,

изменяющихся между их двумя входами -

дифференциальными входами, при

значительном ослаблении синфазных

сигналов - изменяющихся между входами

и шинами питания), DA5

- стабилизатор напряжения и DA6

- выходной усилитель сигналов низкой

частоты.

десь

микросхемы DA1,

DA2

представляют собой простейшие усилители

напряжения, DA3,

DA4

- дифференциальные усилители постоянного

тока (осуществляют усиление сигналов,

изменяющихся между их двумя входами -

дифференциальными входами, при

значительном ослаблении синфазных

сигналов - изменяющихся между входами

и шинами питания), DA5

- стабилизатор напряжения и DA6

- выходной усилитель сигналов низкой

частоты.

Простейшие из аналоговых микросхем содержат как минимум два биполярных транзистора и несколько резисторов. Примером простейших аналоговых микросхем являются микросхемы серий 118 и 122.

Принципиальная электрическая схема микросхемы типа К118УН1 приведена на рис. 3. Микросхема представляет собой простейший двухкаскадный усилитель напряжения, выполненный на транзисторах VT1 и VT2 и семи резисторах R1 R7. Путем использования соответствующих выводов микросхемы (2 12) можно собрать требуемую схему усилителя сигналов. При этом к коллектору транзистора VT2 можно подключить как резистор R6, так и внешнюю нагрузку усилителя (резистор с другим сопротивлением, колебательный контур, трансформатор и т.п.).

Одним из простейших дифференциальных усилителей постоянного тока первых разработок 140 серии является микросхема типа К140УД1Б, выполненная на 8 биполярных транзисторах и 12 резисторах. Более совершенные усилители содержат десятки как биполярных так и полевых транзисторов и значительное количество резисторов. Для частотной коррекции в некоторых сериях дифференциальных усилителей (К140УД6, К140УД8, К157УД1, К157УД1 и др.) используются корректирующие конденсаторы.

Для отведения тепловой энергии от кристаллов некоторых аналоговых микросхем (в основном усилителей мощности низкой частоты, например, К157УД1, К174УН7, К174УН9 и др.) корпус микросхем изготавливается со специальными металлическими лепестками, предназначенными для крепления теплоотвода.

Разнообразные аналоговые микросхемы характеризуются различными параметрами и предназначены для использования при различном (различных) напряжении электропитания.

Цифровые микросхемы предназначены для преобразования дискретных (цифровых) сигналов. Дискретные сигналы - это сигналы, имеющие определенное число значений. В цифровой электронной технике цифровые сигналы принимают равными двум значениям, соответствующим уровням логической единицы “1” и логического нуля “0” и для передачи информации используют двоичную систему счисления, в которой любое число можно представить набором цифр: нулей и единиц.

В настоящее время в основном используются микросхемы с положительными уровнями напряжений, в которых высокий уровень напряжения соответствует логической единице, низкий уровень – логическому нулю.

В цифровых устройствах выполняются определенные действия над цифровыми двоичными сигналами для обеспечения заданного их преобразования. Эти задачи решает математическая логика или алгебра логики (булева алгебра), а устройства, формирующие функции алгебры логики, называют логическими или цифровыми.

Цифровые микросхемы, как и аналоговые выпускаются сериями. Внутри каждой серии микросхемы по функциональному признаку объединяются в группы устройств: логические элементы, триггеры, счетчики, элементы арифметических устройств и т.д. Микросхемы каждой серии имеют общее конструктивно-технологическое исполнение, одинаковое напряжение питания, одинаковые уровни сигналов логического нуля и логической единицы, что определяет совместимость микросхем одной серии.

Основой каждой серии микросхем является базовый логический элемент. Как правило, базовые логические элементы выполняют операцию И-НЕ, либо ИЛИ-НЕ и по принципу построения делятся на логики, среди которых можно выделить наиболее широко используемые:

микросхемы транзисторно-транзисторной логики (ТТЛ);

микросхемы

на комплиментарных МДП структурах

(КМДП), использующие комплиментарные

пары МДП транзисторов (с каналами р и

n типа).

микросхемы

на комплиментарных МДП структурах

(КМДП), использующие комплиментарные

пары МДП транзисторов (с каналами р и

n типа).

Наиболее широкое применение в электронной аппаратуре получили микросхемы типа ТТЛ (133, 134, 155, 555 и других серий) и КМДП (176, 168, 561 и других серий).

Схема базового логического элемента И-НЕ ТТЛ серии (для микросхемы К155ЛА3) приведен на рис. 4.

На входе элемента включен многоэмиттерный транзистор VT1, для которого, если на все эмиттеры подать напряжение высокого уровня (например, на выводы 1, 2 микросхемы К155ЛА3), то эмиттерный переход транзистора окажется закрытым, и ток через резистор R1 и коллекторный переход многоэмиттерного транзистора откроет транзистор VT2, что приведет к закрытию транзистора VT4 и открытию транзистора VT5. В результате этого на выходе 3 элемента И-НЕ появится напряжение низкого уровня, соответствующее логическому нулю.

Е сли

на один или два входа элемента подать

напряжение низкого уровня, то эмиттерный

переход транзистора VT1

откроется, и весь ток из его базовой

цепи будет замыкаться в область эмиттера.

В результате этого закроется транзистор

VT2,

что приведет к открытию транзистора

VT4

и закрытию транзистора VT5.

При этом на выходе 3 элемента И-НЕ

появится напряжение высокого уровня,

соответствующее логической единице.

Рассмотренный элемент выполняет функцию

И-НЕ (на выходе элемента - логический

нуль формируется только при воздействии

на все его входы логических единиц).

сли

на один или два входа элемента подать

напряжение низкого уровня, то эмиттерный

переход транзистора VT1

откроется, и весь ток из его базовой

цепи будет замыкаться в область эмиттера.

В результате этого закроется транзистор

VT2,

что приведет к открытию транзистора

VT4

и закрытию транзистора VT5.

При этом на выходе 3 элемента И-НЕ

появится напряжение высокого уровня,

соответствующее логической единице.

Рассмотренный элемент выполняет функцию

И-НЕ (на выходе элемента - логический

нуль формируется только при воздействии

на все его входы логических единиц).

Структура КМДП является идеальным переключателем напряжения. Такой переключатель содержит два МДП транзистора с индуцированными каналами р- и n-типов. При подаче на вход напряжения высокого уровня открывается n-канальный транзистор и закрывается р-канальный транзистор. На рис. 5 изображена схема базового элемента И-НЕ, а на рис. 6 - базового элемента ИЛИ-НЕ микросхем КМДП.

Напряжение низкого уровня на выходе элемента И-НЕ будет только при одновременной подаче напряжений высокого уровня (логических единиц) на все входы (например, входы 1, 2 - для элемента микросхемы К561ЛА7).

Е сли

напряжение хотя бы на одном из входов

(например, входе 1) будет низкого уровня,

то закроется n-канальный транзистор

VT4,

и откроется р-канальный транзистор

VT3,

через канал которого выход элемента

подключится к положительному полюсу

источника электропитания, что будет

соответствовать логической единице

на выходе элемента И-НЕ.

сли

напряжение хотя бы на одном из входов

(например, входе 1) будет низкого уровня,

то закроется n-канальный транзистор

VT4,

и откроется р-канальный транзистор

VT3,

через канал которого выход элемента

подключится к положительному полюсу

источника электропитания, что будет

соответствовать логической единице

на выходе элемента И-НЕ.

В базовом элементе ИЛИ-НЕ для микросхемы типа КМДП (рис. 6) структурные участки схемы, содержащие параллельно и последовательно включенные МДП транзисторы, меняются местами. В результате этого при подаче на любой вход элемента ИЛИ-НЕ микросхемы высокого уровня (например, на вход 1 - для элемента микросхемы К561ЛЕ5) откроется n-канальный транзистор VT3 и закроется р-канальный транзистор VT4. При этом на выходе 3 элемента микросхемы будет напряжение низкого уровня - логический нуль. Напряжение высокого уровня (логическая единица) на выходе 3 элемента микросхемы ИЛИ-НЕ будет лишь при одновременном воздействии напряжений низкого уровня на все входы элемента.

Микросхемы ТТЛ рассчитаны на напряжение источника питания 5 0,5 В. Большая часть микросхем на КМДП структурах устойчиво работают при напряжении источника питания равном 3 15 В.

Варианты графического обозначения различных элементов цифровых микросхем приведены на рис. 7.

З десь

изображены: DD1

- логический элемент И-НЕ на три входа

(один из трех элементов микросхемы

К561ЛА9); DD2

-

логический элемент ИЛИ-НЕ на три входа

(один из трех элементов микросхемы

К561ЛЕ10); DD3

-

логический элемент ИЛИ-НЕ на четыре

входа (один из двух элементов микросхемы

К561ЛЕ6); DD4

–

логический элемент И-НЕ на два входа

(один из четырех элементов микросхемы

К1561ЛА7); DD5

-

логический элемент ИЛИ-НЕ на два входа

(один из четырех элементов микросхемы

К561ЛЕ5); DD6

-

логический

элемент НЕ (один из шести элементов

микросхемы К561ЛН2); DD7

–

D-триггер

(один из двух элементов микросхемы

К176ТМ1); DD8

-

двоично-десятичный четырехразрядный

счетчик (один из двух элементов микросхемы

К561ИЕ10); DD9

-

дешифратор (микросхема К176ИД1); DD10

–

один из двух селекторов-мультиплексоров

(микросхема К561КП1).

десь

изображены: DD1

- логический элемент И-НЕ на три входа

(один из трех элементов микросхемы

К561ЛА9); DD2

-

логический элемент ИЛИ-НЕ на три входа

(один из трех элементов микросхемы

К561ЛЕ10); DD3

-

логический элемент ИЛИ-НЕ на четыре

входа (один из двух элементов микросхемы

К561ЛЕ6); DD4

–

логический элемент И-НЕ на два входа

(один из четырех элементов микросхемы

К1561ЛА7); DD5

-

логический элемент ИЛИ-НЕ на два входа

(один из четырех элементов микросхемы

К561ЛЕ5); DD6

-

логический

элемент НЕ (один из шести элементов

микросхемы К561ЛН2); DD7

–

D-триггер

(один из двух элементов микросхемы

К176ТМ1); DD8

-

двоично-десятичный четырехразрядный

счетчик (один из двух элементов микросхемы

К561ИЕ10); DD9

-

дешифратор (микросхема К176ИД1); DD10

–

один из двух селекторов-мультиплексоров

(микросхема К561КП1).

Промышленностью выпускаются разнообразные цифровые микросхемы для средств автоматики и вычислительной техники различной степени интеграции от простейших логических элементов до сложных процессоров цифровых вычислительных машин. В различной электронной аппаратуре наиболее широко используются цифровые микросхемы следующих серий: 133, 134, 145, 155, 168, 176, 514, 556, 561, 580, 1006 и др.

Большинство новых разработок цифровых микросхем имеют КМДП структуру, что позволяет создавать многофункциональные специализированные микросхемы, выполняющие разнообразные задачи преобразования сигналов при высокой надежности и малой потребляемой мощности от источника электропитания.

В лабораторной работе проводится

исследование усилителя сигналов на

аналоговой микросхеме типа К118УН1 в

соответствии со схемой (рис. 8). В усилителе

используются разделительные конденсаторы

С1

и С2

емкостью 0,68 мкФ, заданный вариантом

задания резистор Rн

и источник ЭДС Еп = 4,2 В.

лабораторной работе проводится

исследование усилителя сигналов на

аналоговой микросхеме типа К118УН1 в

соответствии со схемой (рис. 8). В усилителе

используются разделительные конденсаторы

С1

и С2

емкостью 0,68 мкФ, заданный вариантом

задания резистор Rн

и источник ЭДС Еп = 4,2 В.

На вход усилителя для исследования его работы с генератора сигнала необходимо подать синусоидальное напряжение uвх амплитудой Um.вх = 0,05 В и частотой f = 400 Гц и с помощью осциллографа и цифрового вольтметра зарегистрировать выходное напряжение uн. Если выходное напряжение будет искажено (отлично от синусоиды), то необходимо уменьшить амплитуду входного напряжения до тех пор, пока выходное напряжение станет без искажений и будет иметь максимальную амплитуду. Если провести измерение амплитуд выходного Um.н и входного Um.вх напряжений, то коэффициент усиления по напряжению Кu усилителя можно определить из выражения :

Кu = Um.н/ Um.вх. (1)

Для исследования базовых логических элементов ТТЛ и КМДП логик в лабораторной работе используются логические микросхемы К155ЛА7 (схема И-НЕ на два входа ТТЛ, 4 элемента в одном корпусе) и К176ЛЕ5 (схема ИЛИ-НЕ на два входа КМДП, 4 элемента в одном корпусе).

Схема подключения выводов элементов исследуемых микросхем приведена на рис. 9.

Напряжение питания для микросхем подключается к выводу 14 (+ Еп) и выводу 7 (-Еп – общий провод). Для микросхемы К155ЛА7 напряжение питания при исследовании базовых элементов должно составлять 5 0,5 В, для микросхемы К176ЛЕ5 – в пределах 3 9 В).

Д

ля

исследования базовых элементов в

лабораторной работе необходимо

воспользоваться схемой (рис. 10). Здесь

с помощью пере-менного резистора R2

можно регули-ровать входное напряжение

uвх,

подаваемое на базовый логичес-кий

элемент DD1,

изменяя uвх

от уровня логичес-кого нуля u0вх

до уровня логической единицы u1вх.

ля

исследования базовых элементов в

лабораторной работе необходимо

воспользоваться схемой (рис. 10). Здесь

с помощью пере-менного резистора R2

можно регули-ровать входное напряжение

uвх,

подаваемое на базовый логичес-кий

элемент DD1,

изменяя uвх

от уровня логичес-кого нуля u0вх

до уровня логической единицы u1вх.

С помощью осциллографа, подключаемого между выходом элемента DD1 и общей шиной (-Е1) можно наблюдать изменение выходного напряжения uвых в процессе переключения логического элемента между уровнями логической единицы u1вых и логического нуля u0вых.

Измеряя напряжения uвх и uвых с помощью цифрового вольтметра и входной ток iвх с помощью миллиамперметра РА1 (ток полного отклонения стрелки которого при сопротивлении шунта R3 = 500 Ом равен 2 мА), можно построить характеристики переключения для базовых элементов ТТЛ и КМДП: uвых = f1(uвх) и u’вых = f1(iвх).

Характеристики

переключения для базового элемента

ТТЛ должны соответствовать рис. 11,

где uп

и iп

– входное напряжение и входной ток

переключения, соответственно.

Характеристики

переключения для базового элемента

ТТЛ должны соответствовать рис. 11,

где uп

и iп

– входное напряжение и входной ток

переключения, соответственно.

Для базового элемента КМДП входной ток равен нулю, в результате чего можно снять только одну характеристику переключения uвых = f1(uвх).

В качестве примера использования цифровых микросхем для построения генераторов прямоугольных импульсов (мультивибраторов) в лабораторной работе проводится исследование генератора прерывистого тонального сигнала (рис. 12).

Генератор выполнен на четырех логических элементах ИЛИ-НЕ (DD1.1 DD1.4) одной микросхемы типа К176ЛЕ5 (К561ЛЕ5) и состоит из двух мультивибраторов: первый мультивибратор DD1.3, DD1.4 обеспечивает выработку прямоугольных импульсов с частотой 400 1000 Гц, определяемой частотозадающими элементами (сопротивлением резистора R2 и емкостью конденсатора С2); второй мультивибратор DD1.1, DD1.2 выходным сигналом обеспечивает периодическое прерывание работы первого мультивибратора (при установке переключателя S1 в положение 2) с периодом 0,2 1,5 с, определяемым значениями элементов С1 и R1.

Для электропитания генератора можно использовать источник ЭДС Е1 с напряжением 3 15 В, подключаемый к выводам 14 (плюсовой провод) и 7 микросхемы (минусовой провод). Тональное воспроизведение сигнала осуществляется с помощью динамика BА1, который целесообразно подключить с помощью дополнительного согласующего трансформатора.

Переключатель S1 позволяет изменять режимы работы генератора. При установке переключателя S1 в положение 2 происходит периодическое прерывание формирования тонального сигнала первым мультивибратором с помощью второго мультивибратора. Переводя переключатель S1 в положение 1 и 3, можно подавать на вход 9 элемента DD1.3 входное напряжение, соответствующее уровню логической единицы (+Е) и логического нуля, в результате этого может запрещаться (в положении 1) и разрешаться (в положении 2) работа генератора тонального сигнала.

По частоту сигнала тона fc и частоте сигнала прерываний fп генераторов в соответствии с вариантом задания можно рассчитать параметры частотозадающих RC цепей, используя приближенное выражение (2):

f 0,7/RC, (2)

где R, C – соответствующие частотозадающие элементы генератора тона или генератора прерываний, соответственно.

При расчете генератора емкости конденсаторов необходимо выбрать в соответствии с вариантом задания: С1 - для четных вариантов заданий равной 0,68 мкФ, для нечетных вариантов - 1,36 мкФ; С2 равной 4,7 нФ для четных вариантов заданий и 10 нФ для нечетных вариантов. После выбора емкостей конденсаторов по заданным частотам fc и fп рассчитать в соответствии с выражением (2) сопротивления резисторов R1 и R2.