- •2.2. Планирование эксплуатации свтс

- •2.2.1. Задачи планирования эксплуатации свтс

- •2.2.2. Модели календарного планирования технологических и эксплуатационных процессов

- •2.2.2.1. Структура технологических эксплуатационных процессов

- •2.2.2.2. Модели календарных планов

- •2.2.3.0Сновные понятия и определение метода сетевого планирования

- •2.2.4. Правила построения сетевого графика

- •2.2.7. Методика составления сетевого графика

- •1.Этап. Составление таблицы работ планируемого к выполнению тэп

- •2 .Эman. Построение сетевого графика тэп

- •3 Этап. Расчет временных параметров сетевого графика тэп

- •2. Расчет коэффициентов напряженности работ

3 Этап. Расчет временных параметров сетевого графика тэп

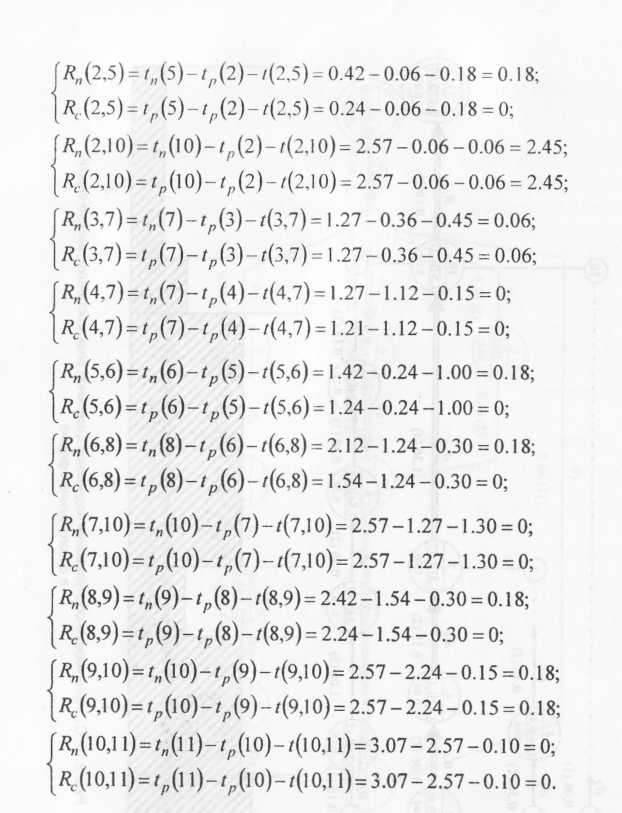

Расчет временных параметров Сгр начинается с определения ранних сроков наступления событий.

Воспользовавшись

значениями продолжительности работ из

табл. 2.1 и формулой (2.5), можно определить

эти сроки (при рассмотрении числового

примера здесь и в дальнейшем обозначение

вида "00.00" соответствует: до точки

- часам, после точки. - минутам):

Плановый срок окончания комплекса работ </,( 11 )=3.07 ч является и поздним сроком наступления завершающего события для детерминированного Сф.

Поэтому ?„(11)=3.07 ч, и воспользовавшись формулой (2.9), и значениями продолжительности работ, можно определить поздние сроки наступления остальных событий:

После определения поздних сроков наступления событий Сф по формуле (2.10) определяются резервы времени событий:

Рассчитанные значения tp(i),t„(i),R(i) заносятся в кружки С|р. обозначающие события, согласно указаний подпункта 2.2.5.1.

Сгр планируемого технического обслуживания подвижной дизельной электростанции, выполненной в полигональной форме, представлен на рис. 2.15.

Как известно, у событий, находящихся на критическом пути, значения резервов равны нулю.

Используя этот признак, на Сгг, изображенном на рис. 2.15. утолщенной линией показан критический пугь планируемого технологического процесса.

С нанесением на Сф необходимых обозначений в соответствии с принятыми правилами завершается составление Сгр.

Далее проводится анализ Ст. в соответствии с пунктом 2.2.6. а при необходимости, - его корректировка и оптимизация в соответствии с пунктами 3.4.2 и 3.4.3.

Необходимо заметить, что при оптимизации СГ|, приходится частично выполнять операции, рассмотренные в данном пункте при составлении Сгр, т.е. процесс доведения Сд, до вида, удовлетворяющего выдвинутым критериям. является итерационным

При оптимизации Сгр удобнее пользоваться графиком, выполненным в ортогональной форме.

Такой график рассматриваемого технологического процесса представлен на рис. 2.16.

В завершении данного пункта определяются остальные временные параметры Сгр рассматриваемого технологического процесса, используемые при анализе сети.

Анализируя результаты расчетов, можно сделать ряд выводов, подтверждающих теоретические положения:

- полные и свободные резервы времени работ, находящиеся на критическом пути, равны нулю;

- работы, не находящиеся на критическом пути и не имеющие параллельных работ, и не являющиеся последними на участке, не совпадающим с критическим путем, например, работы аЗ, а5, аб. аЧ. all. имеют только полные резервы времени, а их свободные резервы времени равны нулю.

Опыт подсказывает, что для того, чтобы избежать ошибки при расчете резервов времени работ, удобнее пользоваться ортогональной формой Сгр.

2. Расчет коэффициентов напряженности работ

Следует иметь в виду, что для работ, находящихся на критическом пути, коэффициенты напряженности работ kH(i,j) всегда равны единице, так как резервы Rn(iJ) = 0.

Для рассматриваемого Сф (см. рис. 2.15 и 2.16) этими работами являются: аь а4, as, аю, а^.

Для остальных работ коэффициент напряженности равен:

где 165 - полный резерв времени работы (2,10) в минутах;

- 187 - продолжительность критического пути;

- (6+10) - продолжительность участков критического пути (между событиями 1,2 и 10,11), совпадающих с путем максимальной продолжительности, проходящим через работу (2,13);

Из анализа полученных числовых результатов можно сделать вывод, что для работ одного "яруса" Сд между общими начальными и конечными событиями этой группы работ коэффициент напряженности работ одинаков.

В данном примере в числителе находится сумма слагаемых, в каждом из которых первый сомножитель указывает на количество исполнителей, участвующих в проведении работ на интервале а второй, - на продолжительность интервала t, в минутах, в знаменателе, - произведение, первый сомножитель которого равен максимальному числу исполнителей, задействованных при выполнении работ одновременно, а второй сомножитель, - продолжительности критического пути в минутах.

Учитывая, что определение значений сроков начала и окончания работ, осуществляемое по формулам (2.16)...(2.19), производится на основании уже полученных числовых результатов, их расчет для рассматриваемого Сф не приводится.