- •Содержание

- •Глава 1. Характеристика взрывоопасных чрезвычайных ситуаций……7

- •Глава 2. Устойчивость функционирования ж.Д. Транспорта в чрезвычайных ситуациях…………………………………………………24

- •Принятые сокращения

- •Введение

- •Глава 1 Характеристика взрывоопасных чрезвычайных ситуаций

- •1.1 Определение основных понятий

- •1.2 Виды и причины взрывов на железнодорожном транспорте.

- •1.3 Характеристика поражающего действия взрыва.

- •Характеристика разрушений сооружений и поражения людей при взрывах.

- •Глава 2 Устойчивость функционирования ж.Д. Транспорта в чрезвычайных ситуациях

- •2.1 Сущность устойчивости функционирования объектов ж.Д. Транспорта в чрезвычайных ситуациях.

- •2.2. Факторы, определяющие устойчивость функционирования ождт в чс.

- •2.2.1. Надежность защиты рабочих и служащих объекта.

- •2.2.2. Состояние физической устойчивости итк ождт.

- •2.2.3. Надежность системы снабжения.

- •2.2.4. Надежность систем управления и связи.

- •2.2.5. Степень защищенности от вторичных факторов поражения.

- •2.2.6 Подготовленность ождт к восстановлению нарушенного перевозного процесса.

- •2.3. Организация исследования устойчивости функционирования ождт в чс.

- •Глава 3 Методика определения физической устойчивости элементов итк объекта ж.Д. Транспорта к воздействию ударной волны взрыва.

- •3.1. Методика построения графика зависимости избыточного давления во фронте ударной волны взрыва от расстояния r и массы взрывоопасного материала q

- •Зависимость dPф от расстояния до центра взрыва r

- •Результаты расчета Rф для различных значений ∆Pф

- •3.2. Методика определения физической устойчивости элементов I группы

- •3.3. Методика определения физической устойчивости элементов II группы

- •3.3.1. Расчет на смещение

- •3.3.2. Расчет на опрокидывание.

- •3.4. Методика определения физической устойчивости элементов III группы

- •3.5. Методика определения физической устойчивости объекта ж.Д. Транспорта в целом.

- •Степень разрушений элементов итк и соответствующие им граничные значения избыточных давлений во фронте ударной волны.

- •Глава 4. Прогнозирование и оценка инженерной обстановки в зоне взрывоопасной чс.

- •4.1. Характеристика возможных последствий взрыва на ождт.

- •4.2. Определение характера разрушений элементов итк в зоне вочс.

- •4.2.1. Методика определения степени разрушения точечных сооружений.

- •4.2.2. Методика определения объемов разрушений линейных сооружений.

- •4.2.3. Методика определения объемов разрушений площадных сооружений.

- •4.3. Выбор места размещения взрывоопасных объектов.

- •Пределы устойчивости и радиусы функционирования элементов итк объекта ж.-д. Транспорта

- •Пределы устойчивости и радиусы функционирования элементов итк

- •4.4. Оперативное прогнозирование и оценка инженерной обстановки.

- •Заключение

- •Степени разрушения* элементов итк железных дорог при различных избыточных давлениях во фронте ударной волны, кПа

- •Коэффициенты трения между поверхностями различных материалов

- •Коэффициенты аэродинамического сопротивления для элементов различных форм

- •Литература

- •190031, Спб., Московский пр. 9.

3.2. Методика определения физической устойчивости элементов I группы

Сооружения этой группу разрушаются, главным образом, при воздействии на них избыточного давления во фронте ударной волны . Устойчивость этих сооружений достаточно хорошо исследована экспериментальным путем и представлена в различных справочниках. При отсутствии, какого либо элемента ИТК в справочнике, анализ его физической устойчивости сводится к определению предела устойчивости данного элемента. Для этого нет необходимости выполнять дополнительные расчеты. Достаточно воспользоваться табличными данными, приведенными в прил. 1

Определив предел устойчивости рассматриваемого элемента и возможную степень его разрушения (рассматривается в главе 4), разрабатываются мероприятия по повышению его физической устойчивости. Если по конструктивным характеристикам повысить физическую устойчивость сооружения невозможно, решается вопрос об увеличении расстояния между сооружением и предполагаемым местом взрыва, либо намечаются мероприятия по дублированию данного сооружения, либо создаются ресурсы для быстрого восстановления, либо решается вопрос о приобретении нового аналогичного элемента.

3.3. Методика определения физической устойчивости элементов II группы

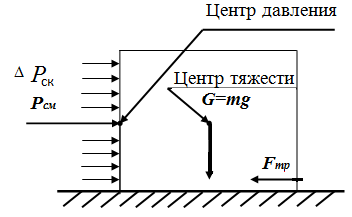

Для сооружений второй группы наибольшую опасность представляет не , а скоростной напор воздуха, способный сдвигать, опрокидывать и отбрасывать их. Поэтому элементы второй группы необходимо рассчитывать на смещение, опрокидывание и отброс скоростным напором ударной волны.

Принято считать, что смещения вызывают слабые разрушения, выводя из строя наиболее уязвимые части элементов ИТК (подводящие питающие кабели, части пультов управления и т.п.). Опрокидывание вызывает среднее разрушение элементов в связи с деформацией конструкций. При отбросе происходят сильные разрушения - деформируются несущие конструкции (рамы, станины, базовые детали).

Расчет на смещение и опрокидывание целесообразно производить для станков и аппаратуры, а на опрокидывание (отброс) - для машин, подвижного состава и других технических средств, имеющих ходовую часть.

3.3.1. Расчет на смещение

Цель расчета на

смещение состоит в определении предельного

значения скоростного напора

![]() ,

Па, при превышении которого происходит

смещение элемента.

,

Па, при превышении которого происходит

смещение элемента.

Для смещения необходимо, чтобы смещающая сила Рсм превосходила силу трения Fmp: Рсм > Fmp (рис. 3.3).

Смещающая сила является результирующей силой скоростного напора и определяется по формуле:

![]() (3.2)

(3.2)

где СХ - коэффициент аэродинамического сопротивления элемента, определяется опытным путем и зависит от его обтекаемости ударной волной), представлен в прил. 3;

SM

-

площадь Миделева

сечения

обтекаемого элемента (площадь проекции

элемента на поверхность, нормальную к

направлению ударной волны), м2.

Для упрощения расчетов при определении

SM

применяется самое неблагоприятное

условие - направлении движения фронта

ударной волны перпендикулярно наибольшей

площади

SM

элемента,

![]() (рис. 3.4).

(рис. 3.4).

Сила трения смещаемого элемента зависит от соотношения материалов самого элемента и поверхности, на которой он находится и определяется по формуле:

![]() (3.3)

(3.3)

где ![]() -

коэффициент трения (прил.2);

-

коэффициент трения (прил.2);

G - вес элемента, Н;

m - масса элемента, кг;

g - ускорение свободного падения, 9,8 м/с2.

Предельное значение скоростного напора определяется, исходя из условия динамического равновесия, когда

Рсм = Fтр (![]() ),

),

отсюда:

![]() (3.4)

(3.4)

Рис. 3.3. Силы, действующие на элемент при смещении

Рис. 3.4 Схема действия скоростного напора ударной волны

По

величине

![]() ,

используя

формулу 1.1 или график рис. 1.5 рассчитывается

предельное избыточное давление,

при

превышении которого происходит смещение

элемента. Сравнивая это значение с

фактическим

,

используя

формулу 1.1 или график рис. 1.5 рассчитывается

предельное избыточное давление,

при

превышении которого происходит смещение

элемента. Сравнивая это значение с

фактическим

![]() в

районе элемента, определяется, смещен

элемент или нет.

в

районе элемента, определяется, смещен

элемент или нет.