- •Раздел I сетевые модели и методы в планировании и управлении

- •Глава 1. Сетевая модель как основная модель управления

- •Раздел II

- •Глава 5. Методы планирования для опытного

- •Раздел III экспертные оценки и методы их обработки в управлении маркетинговой деятельностью

- •Глава 8. Практическое приложение

- •Глава 1

- •Построение топологической схемы сети

- •Скорректированная исходная информация для построения сетевой модели

- •Глава 2

- •Построение сети типа «дерево»

- •Глава 2

- •Построение сети типа «дерево»

- •Построение сети общего вида

- •2.2.1. Первый этап построения сети общего вида с использованием алгоритма «топологическая схема»

- •Исходные данные для первого этапа построения сети общего вида

- •Нумерация работ, полученная в результате расчетов по алгоритму «топологическая схема»

- •Исходная информация к расчету по алгоритму «топологическая схема»

- •Матрица проранжированных работ, дополненная правильной нумерацией работ

- •Матрица проранжированных работ, дополненная правильной нумерацией работ

- •Глава 3

- •Алгоритм «временные параметры сети»

- •Исходные данные для реализации алгоритма «временные параметры сети»

- •Оптимизация сети по времени

- •Первый вариант изменения длительностей выполнения работ

- •Временные параметры работ сети по результатам использования алгоритма «оптимизация сети по времени»

- •7Дог| I; — допустимое позднее окончание работы;

- •Глава 4

- •Исходные данные для реализации алгоритма «последовательный метод распределения ресурсов в сети»

- •График выполнения работ при использовании последовательного метода распределения ресурсов в сети

- •Исходные данные для построения алгоритма «параллельный метод распределения ресурсов в сети»

- •График выполнения работ при использовании параллельного метода распределения ресурсов в сети

- •Подбор минимально необходимого уровня

Глава 3

РАСЧЕТ ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕТИ БЕЗ УЧЕТА РЕСУРСНЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ

Сетевая модель полностью отражает технологию процесса выполнения всего комплекса работ. На базе сетевой модели можно получить так называемый сетевой график, рассчитав по алгоритму «временные параметры сети» временные характеристики каждой работы сети: раннее и позднее начало, раннее и позднее окончание, полный и частный резервы времени.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВРЕМЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ СЕТИ

Алгоритм «временные параметры сети»

Исходная информация: сетевая модель, а также длительности выполнения работ сети (табл. 3.1).

Таблица 3.1

Исходные данные для реализации алгоритма «временные параметры сети»

№ п/п |

Шифр работы (номера событий) |

Длительность выполнения работы, Ц |

|

начальное,У |

конечное,/ |

||

1 |

2 |

3 |

4 |

Условные обозначения:

j — начальное и конечное событие рассматриваемой работы:

i — начальное и конечное событие предшествующей работы: j, к — начальное и конечное событие предшествующей работы: tjj — длительность выполнения рассматриваемой работы; t-Ju — ранний срок начала рассматриваемой работы;

(Г — ранний срок начала последующей работы;

/,5>() — ранний срок окончания рассматриваемой работы; t/J° — ранний срок окончания предшествующей работы;

поздний срок начала рассматриваемой работы; tjil11 — поздний срок начала последующей работы; tjj° — поздний срок окончания рассматриваемой работы;

r,j — частный резерв времени рассматриваемой работы;

Ry — полный резерв времени рассматриваемой работы; tcv — продолжительность критического пути.

Расчеты по алгоритму «временные параметры сети» (в дальнейшем по тексту — «параметры») удобно производить в таблице, структура которой соответствует представленной в табл. 3.2. Исходная информация для практической реализации данного алгоритма помешается в графах 1—4.

Таблица 3.2

Расчет параметров сети

№ п/п |

Шифр работы (номера событий) |

и |

*РН ‘V |

#.РО 1ч |

*пн |

*по |

** |

'# |

|

начальное, / |

конечное,/' |

||||||||

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

Шаг 1[. Присвоение всем начальным2 работам сетевого графа сроков ранних начал и окончаний:

.рн _ 0. tро _ * рн + .

4j *■ij Iij vtj'

Шаг 2. Расчет для всех остальных работ сроков ранних начал и окончаний:

“ max t*° = t?H + Ц.

ШагЗ. Определение длительности критического пути:

t£p - max <^0}.

Шаг 4. Присвоение всем конечным работам сетевой модели сроков поздних начал и окончаний:

ЛЮ = /КР. ,.пн _ * по _ *

tjj L(] , Ljj Ljj Ljj.

Шаг 54. Расчет для всех остальных работ сроков поздних начал и окончаний:

cj10 - min $f"}; t?" = tf° - ttj.

Шаг в. Определение частного резерва. Определение для всех работ полного и частного резервов:

/? . - * по _ * ро _ t пи _ t ph. _ * рн _ ,РО

l\jj Ljj ljj Ljj ljj , I jj Ijfr ljj

Примечание. Для конечных работ сетевой модели частный резерв определяется так:

_ . кр , РО ri)~lG ~Ч) •

Полный резерв работы — это время максимально возможной отсрочки начала работы или время максимально возможного увеличения длительности выполнения работы (при отсчете от раннего начала работы) без нарушения общего срока выполнения всего комплекса работ сети, соответствующего длине критического пути (или позднему сроку свершения конечного события сети).

Частный резерв работы — это максимальное время, на которое возможно отсрочить начало работы или увеличить длительность ее выполнения (при отсчете от раннего начала работы), чтобы не нарушить сроки ранних начал последующих работ сети.

Установленные параметры сетевой модели позволяют организовывать гармоничное ведение производственных процессов, компенсируя возникающие отклонения путем обоснованного перераспределения ресурсов, сосредоточивая внимание на работах критического пути.

Критический путь — максимальная по длительности, непрерывная цепочка работ от начального события сети до конечного — характеризуется работами, у которых ранние и поздние сроки их начала (или их окончания) совпадают. Кроме того, у работ, лежащих на критическом пути, полный и частный резервы равны нулю1.

Пример расчетов по алгоритму «временные параметры сети»

Исходная информация для примера — графы I—4 табл. 3.3.

Таблица

3.3

Исходная

информация для примера расчетов по

алгоритму «временные параметры сети»

№

Шифр

работы (номера событий)

*«/

f.pn

гр°

Ч

*пн

Ч

*по

Ч

Ъ

Г.

п/п

начальное,

/'

конечное./'

Гч

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1

2

3

0

3

2

5

2

0

1

Если полный резерв работы равен нулю,

значит, работа лежит на критическом

пути и, следовательно, частный резерв

этой работы также равен нулю. Обратное

утверждение верно не всегда, т.е. из

равенства нулю частного резерва не

всегда следует, что работа лежит на

критическом пути и ее полный резерв

равен нулю.

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

2 |

1 |

3 |

2 |

0 |

2 |

6 |

8 |

6 |

0 |

3 |

1 |

4 |

5 |

0 |

5 |

0 |

5 |

0 |

0 |

4 |

2 |

4 |

0 |

3 |

3 |

5 |

5 |

2 |

2 |

5 |

2 |

6 |

3 |

3 |

6 |

8 |

11 |

5 |

5 |

6 |

3 |

5 |

4 |

2 |

6 |

8 |

12 |

6 |

0 |

7 |

3 |

7 |

4 |

2 |

6 |

10 |

14 |

8 |

8 |

8 |

4 |

6 |

6 |

5 |

11 |

5 |

11 |

0 |

0 |

9 |

5 |

7 |

2 |

6 |

8 |

12 |

14 |

6 |

6 |

10 |

6 |

7 |

3 |

11 |

14 |

11 |

14 |

0 |

0 |

Шаг 1. Присвоение веем начальным работам сетевого графа сроков ранних начал и окончаний.

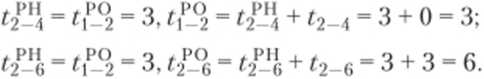

Номер начального события таких работ равен единице, следовательно, это работы (1—2), (1—3) и (1—4):

tl'"2 - 0, tfS-[ - f,pJ^ + С,_2 -0 + 3-3;

(Гл = 0. tfS.\ = г,р_н3 +1,_ з = 0 + 2 = 2;

г,р_н4 = 0. f,P04 = (,р_н4 + f,_4 = 0 + 5 = 5.

Шаг 2. Расчет для всех остальных работ сроков ранних начал и окончаний.

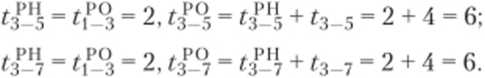

У

работ (3—5) и (3—7) также одна предшествующая

работа — работа (1—3), значит, срок

раннего начала работ (3—5) и (3—7) — это

срок раннего окончания работы (1—3),

следовательно:

Работе (4—6) предшествуют две работы — работы (1—4) и (2—4), значит, срок раннего начала работы (4—6) определяется как максимум из ранних окончаний работ (1—4) и (2—4), следовательно:

гй = тах 12-а) = max (5,3} = 5 = = //Jf, + f4_6 = 5 + 6=11.

У работы (5—7) всего одна предшествующая работа — работа (3—5), значит, срок раннего начала работы (5—7) — это срок раннего окончания работы (3—5), следовательно:

*5-^7 = ^3—5 = 6* *5—7 = + *5-7 = 6 + 2 = 8.

Работе (6—7) предшествуют две работы — работы (2—6) и (4—6), значит, срок раннего начала работы (6—7) определяется как максимум из ранних окончаний работ (2—6) и (4—6), следовательно:

*6-7 - шах to-®, " max {6, И} - 11, t™ - +16-7 - И + 3 - 14.

Шаг 3. Определение длительности критического пути, соответствующей максимальному значению по графе 6 табл. 3.3:

tcP - max {£,у°} ■ шах {3, 2, 5, 6, И, 8,14} - 14.

Шаг 4. Присвоение всем конечным работам сетевой модели сроков поздних начал и окончаний. Помер конечного события таких работ соответствует максимальному значению по графе 3 табл. 3.3, т.е.у = 7, следовательно, это работы (6—7), (5—7) и (3—7).

*бП-°7 = *<Р = 14, = е°7 - *6—7 =14-3=11:

,по _ tKi> ш м ,п_н - ,П0 _ t5 7 - 14 _ 2 - 12;

*зП-°7 = *<Р = 14, г3п-н7 = *з-°7 - *3—7 = 14 - 4 = 10.

Шаг 5. Расчет для всех остальных работ сроков поздних начал и окончаний. Работы (4—6) и (2—6), имеющие общее конечное событие, предшествуют всего одной работе — работе (6—7), значит, срок позднего окончания работ (4—6) и (2—6) — это срок позднего начала работы (6—7), следовательно:

*4ПОб - -11, - tJL°e -14-6 - И - 6 - 5;

*2-°6

= *6—7 -11, *2-6 - *2—6 - *2-6 =11-3 = 8.

Работа

(3—5) предшествует всего одной работе

— работе (5—7), значит, срок позднего

окончания работы (3—5) — это срок позднего

начала работы (5—7), следовательно:

![]()

Работы (2—4) и (1—4), имеющие общее конечное событие, предшествуют всего одной работе — работе (4—6), значит, срок позднего окончания работ (2—4) и (1—4) — это срок позднего начала работы (4—6). следовательно:

![]()

Работа (1—3) предшествуют двум работам — работам (3—5) и (3—7), значит, срок позднего окончания работы (1—3) определяется как минимум из поздних начал работ (3—5) и (3- 7), следовательно:

£,,10з = min fonJj113-7> = min {8. 10} = 8, £,п_н3 = £,p_°3 - £,_3 = 8-2 = 6.

Работа (1—2) предшествует двум работам — работам (2—4) и (2—6), значит, срок позднего окончания работы (1—2) определяется как минимум из поздних начал работ (2—4) и (2—6), следовательно:

tfLS = min {£2ПД, *2-б} = min {5,8} = 5, tfL” = t™2 ~ h-2 = 5-3 = 2.

Шаг 6. Определение полного и частного резервов всех работ.

2-<1П-°2-«1Р-02-5-3 = 2 (/г, 2 = -«1-*2-2-0 = 2); г,-2 - t2_J - - 3 - 3 - 0;

Ki-з = «1-°з - 'Гз = 8-2 = 6 (Я,_з = № - t}LH3 = 6-0-6);

г,_з = £3Р-” - fi-°3 = 2-2 = 0;

п _*ПО / РО _ г ГГ _ П. к — t PH fPO — С с - п.

/vj_4 — j —4 — 1.1_4 — О — О — U, /j_4 — £4-6 — f-i_4 — D — — U,

«2-4 = t2-°4 - t2-°4 = 5-3 = 2; v2 ,4 = tUb - t2p_°4 = 5-3 = 2;

«2-6 = _ t2P06 =11-6 = 5; r2_6 = =11-6 = 5;

R3 5 = tj’(l ~ t-П =12-6-6; r3 5 = t5p_H7 - £3p_°5 = 6-6-0;

R3 7 = *зП-° - <3-° =14-6-8; r3 7 = t$p - tf°7 =14-6-8;

tu ,i - t4n-°6 - f«p_°6 - 14 - 8 - 6; rA 6 - CH7 -1/-°6 - 11 - 11 - 0;

R5-7" f5n°7 -15-°7 - 14 - 8 - 6; r5_7 - - t5po7 - 17 - 8 - 6;

«(i-7 = fen<7 ~ t(f*7 = 14 - 14 = 6; >(;_7 = £(j P - £|f(7 = 14 - 14 = 0.

Работы (1—4), (4—6) и (6—7), у которых величина полного резерва равна нулю, составляют критический путь в сети.

Сетевой график удобно представить в виде графика Гантта, где на оси ординат располагается перечень работ сети, а ось абсцисс представляет собой шкалу времени (рис. 3.1). Каждая работа сети в координатной плоскости «работа—время» изображается в виде отрезка, длина которого отражает длительность выполнения этой работы. Координаты начала и конца отрезка по оси абсцисс — это ранние (поздние) временные характеристики работы, т.е. сроки ее раннего (позднего) начала и раннего (позднего) окончания. График Гантта удобен тем, что вертикальное сечение в конкретной точке на оси времени позволяет быстро выявить соответствующий фронт выполняемых работ.

Время,

ед.

Рис.

3.1. Линейное представление выполнения

работ сети (график Гантта) по ранним

временным характеристикам