МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И

Выполнению лабораторной работы № 1

Тема: "Составление геологической карты, разреза и стратиграфической колонки в районе горизонтально залегающих слоев горных пород в условиях расчлененного рельефа"

Цель лабораторной работы – ознакомить студентов с геологическими картами, методами определения элементов залегания слоев и их изображением на картах. Научить студентов строить и анализировать геологическую карту, строить разрез по данным бурения скважин в районе горизонтального залегания слоев горных пород, составлять стратиграфическую колонку и условные обозначения.

Подготовка к лабораторной работе заключается в изучении теоретических положений об элементах залегания и мощности слоев горных пород, о геологических картах, геологических разрезах, которые представлены ниже и более подробно приводятся в рекомендованной литературе.

Общие сведения. Осадочная толща земной коры состоит из различных слоев горных пород.

Слой – геологическое тело, сложенное обычно однотипными породами и ограниченное двумя поверхностями – верхней, называемой “кровлей слоя” и нижней, именуемой “почвой или подошвой слоя”. По этим поверхностям слои соприкасаются друг с другом, образуя слоистые толщи.

Слоистость, т. е. чередование слоев, одно из самых характерных свойств осадочной оболочки земной коры. Горизонтальные слои являются первичной формой залегания осадочных горных пород; вследствие тектонических движений земной коры они могут быть наклонены, смяты в складки и разорваны, образуя при этом различные структурные формы.

Каждый слой характеризуется мощностью. Различают истинную, вертикальную и горизонтальную мощности. Истинная мощность — кратчайшее расстояние между кровлей и подошвой, вертикальная мощность – расстояние между кровлей и подошвой, замеренное по вертикали, горизонтальная – по горизонтали.

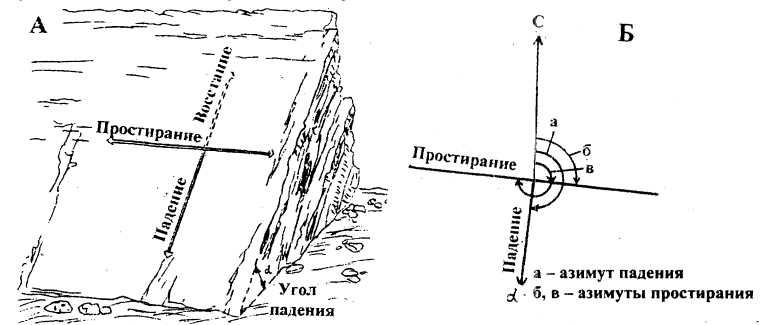

Положение поверхности слоя в пространстве определяется в основном по замеру горным компасом направлений (азимутов) двух линий, лежащих на поверхности слоя, – линии простирания и линии падения, а также угла наклона линии падения к горизонту. Этот угол называется углом падения.

Линией простирания (или простиранием) называется воображаемая линия пересечения слоя с горизонтальной плоскостью (рис. 1 А).

Линией падения (или падением) называется линия, вдоль которой наблюдается максимальный наклон слоев к горизонту (рис. 1 А). Линия падения всегда перпендикулярна линии простирания. Другая линия, также перпендикулярная линии простирания, но направленная вверх, в сторону, обратную линии падения, называется линией восстания слоя (рис. 1 А).

Проекция линии простирания слоя на горизонтальную плоскость называется изогипсой. Изогипса – это линия, соединяющая точки поверхности слоя горной породы с одинаковыми абсолютными отметками.

Углом падения называется двугранный угол между какой-либо поверхностью слоя (кровля, подошва) и горизонтальной плоскостью. Угол же между линией падения и ее горизонтальной проекцией называется истинным углом падения (рис. 1 А). Угол падения изменяется в пределах от 0 до 90°. Значения угла падения больше 90° не бывает. Угол падения условно обозначается буквой (альфа).

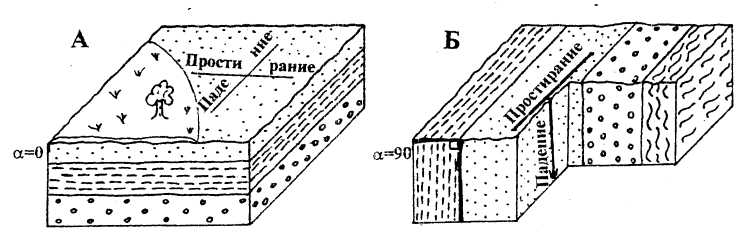

Рис. 1. Элементы залегания слоев горных пород на местности (А) и на плане (Б)

Азимутом простирания называется горизонтальный угол между линией простирания и северным направлением географического меридиана, измеренный по ходу часовой стрелки. Линия простирания имеет два диаметрально противоположных направления, а, следовательно, и два азимута, отличающихся между собой на 180° (рис. 1 Б).

Азимутом

падения

называется угол между проекцией линии

падения на горизонтальную плоскость и

северным направлением географического

меридиана, измеренный по ходу часовой

стрелки. В отличие от азимута простирания

азимут падения имеет только одно

направление и может изменяться в пределах

от 0 до 360°. Азимут падения условно

обозначается знаком

![]() ,

его цифровое значение сопровождается

буквенным обозначением стран света –

румбов (С, СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, З, СЗ).

,

его цифровое значение сопровождается

буквенным обозначением стран света –

румбов (С, СВ, В, ЮВ, Ю, ЮЗ, З, СЗ).

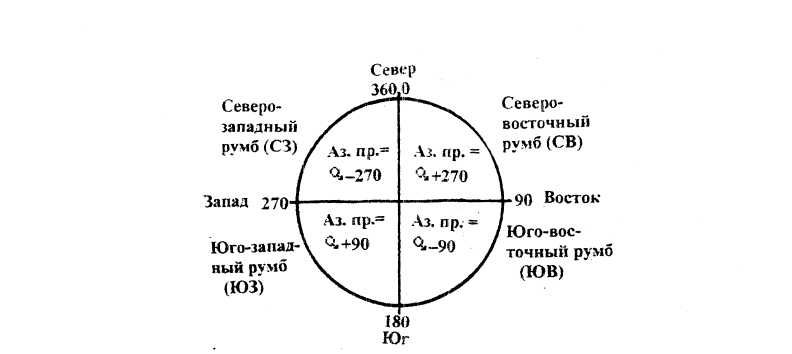

Поскольку линии падения и простирания взаимно перпендикулярны, то их азимуты отличаются на 90°. Следовательно, определив азимут падения, можно определить и азимут простирания, прибавляя или вычитая 90° из значения азимута падения так, чтобы полученное значение азимута простирания находилось в пределах 270°-0°-90°, так как в северном полушарии обычно пользуются северными румбами. Для удобства вычислений рекомендуется применять диаграмму (рис. 2).

Рис. 2. Диаграмма для определения азимутов простирания

В случае если породы залегают горизонтально (рис. 3 А), определить линии падения и простирания не представляется возможным, ибо направления падения в таком случае не существует, поэтому линия простирания также отсутствует, а угол падения равен нулю. Если же породы залегают вертикально (рис. 3 Б), то линия простирания существует, линия падения направлена вертикально вниз и на горизонтальной плоскости вырождается в точку и определить ее азимут нельзя.

Элементы залегания слоя определяются прямым путем (с помощью горного компаса) или косвенными способами (графическими построениями, аналитическими вычислениями).

Рис. 3. Элементы залегания слоев горных пород при горизонтальном (А) и вертикальном (Б) залеганиях

|

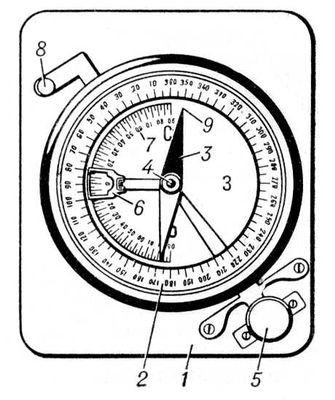

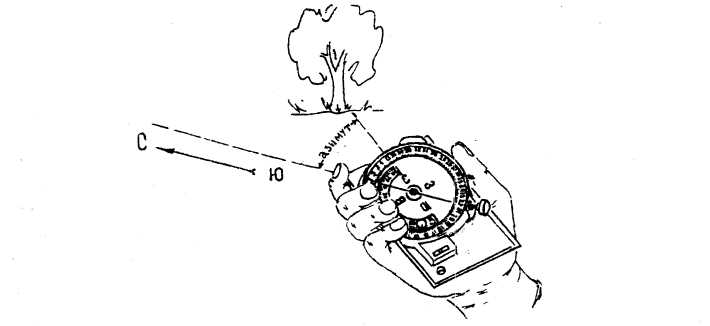

Рис. 4. Горный компас: 1 — основание; 2 — лимб круга; 3 — магнитная стрелка; 4 — острие, на котором вращается магнитная стрелка; 5 — зажимный винт магнитной стрелки; 6 — отвес; 7 — лимб отвеса; 8 — зажим отвеса; 9 — северный конец магнитной стрелки.

|

Рис. 5. Определение азимутов при помощи горного компаса

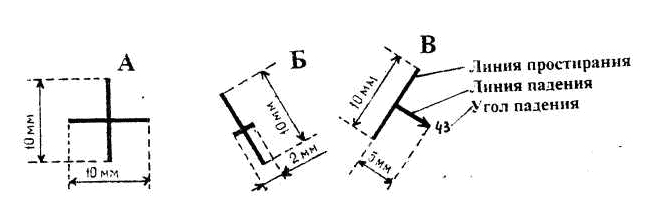

На геологических картах и других графических горно-геологических документах залегание слоев горных пород обозначается специальными условными знаками. Для учебных геологических карт и планов применяются упрощенные по начертанию и техническому исполнению условные знаки. Из них простейшими являются: условный знак горизонтального залегания, условный знак вертикального залегания и условный знак наклонного залегания (рис. 6).

Рис. 6. Условные знаки горизонтального (А), вертикального (Б) и наклонного (В) залегания слоев

Условный знак горизонтального залегания представляет собой тонкий прямой крест размером 10х10 мм (рис. 6 А) с взаимно перпендикулярными перекладинами. Угол падения, равный в данном случае нулю, около креста не проставляется.

Условный знак вертикального залегания изображается в виде штриха длиной 10 мм, представляющего собой линию простирания, который посредине пересекается 2-х миллиметровым более жирным штрихом (рис. 6 Б). Угол падения, равный в данном случае 90 градусов, также не проставляется. Длинный штрих на картах всегда параллелен геологическим границам или разрывному нарушению.

Условный знак наклонного залегания (рис. 6 В) представляет собой стрелку длиной 5 мм, ориентированную по азимуту линии падения, и перпендикулярный к ней длинный штрих (10 мм), соответствующий по ориентировке азимуту простирания. Рядом со стрелкой подписывается угол падения слоя, причем значок градуса (°) не ставится.

Элементы залегания на геологическую карту или план наносятся при помощи горного компаса или транспортира.

Геологические карты отображают геологическое строение какого-либо участка верхней части земной коры. Представляют собой результат геологической съёмки. Могут быть составлены также на основании обработки материалов, накопленных при геологических исследованиях. Геологические карты позволяют делать заключения о строении и развитии земной коры, закономерностях распространения полезных ископаемых; служат основой при проектировании поисковых и разведочных работ, проведении инженерно-геологических изысканий, строительных работ, изысканий по водоснабжению и мелиорации.

В зависимости от содержания и предназначения различают: собственно геологические карты, карты антропогеновых (четвертичных) отложений, тектонические, литологические, палеогеографические, гидрогеологические, инженерно-геологические, карты полезных ископаемых, прогнозные и геохимические.

Наибольшее значение имеют собственно геологические карты, на которых с помощью качественного фона (цветного и штрихового), буквенных, цифровых и других условных знаков показываются возраст, состав и происхождение горных пород, условия их залегания и характер границ между отдельными комплексами.

Цветной фон служит для обозначения возраста осадочных, вулканогенных и метаморфических пород. Штриховыми знаками обозначается состав пород. Исключение представляют интрузивные и некоторые вулканогенные породы, состав которых условно изображается цветом или буквами.

Одноцветные геологические карты показывают возраст и состав пород штриховыми обозначениями. Все условные обозначения с пояснениями к ним выносятся в таблицу условных обозначений (легенду) карты.

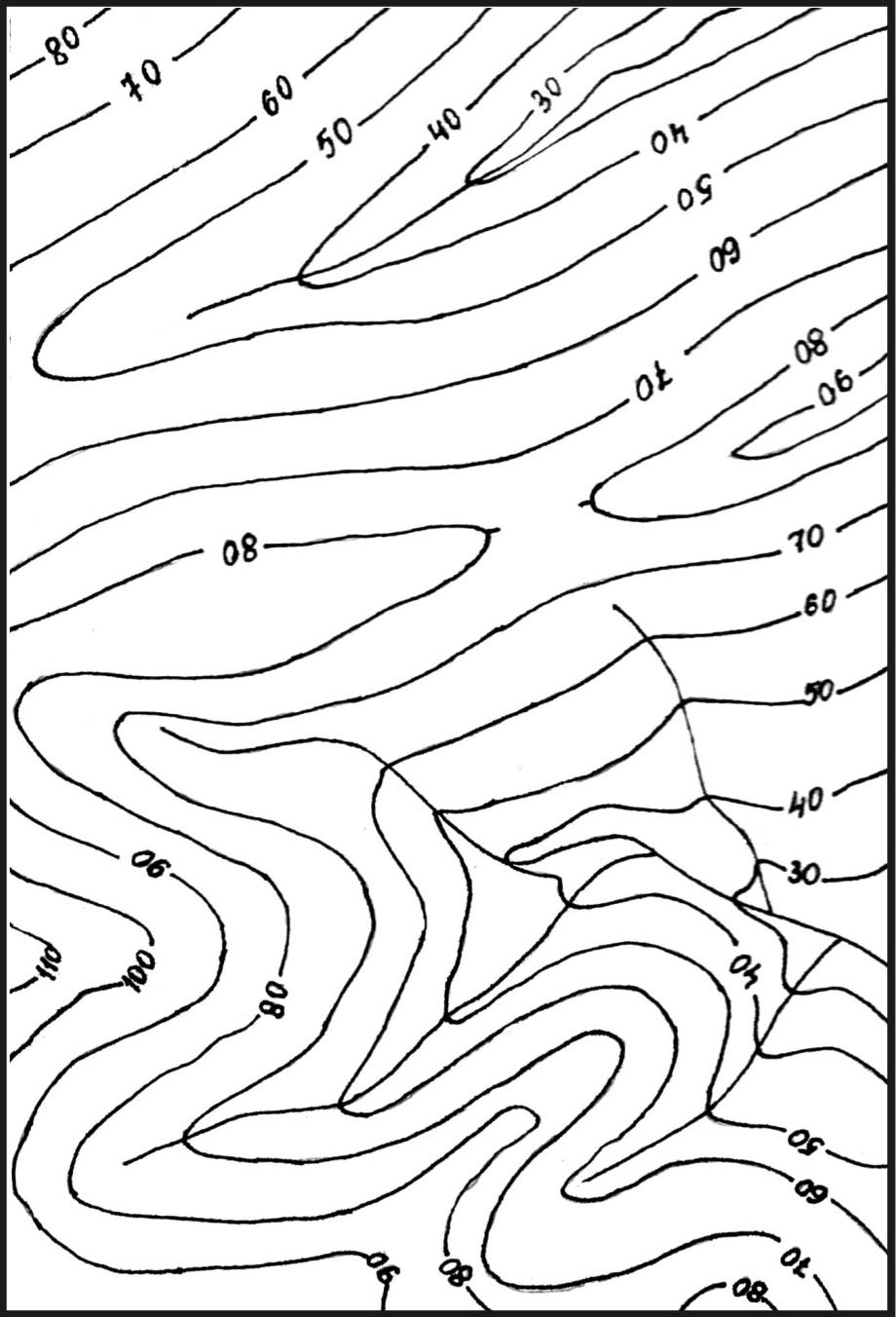

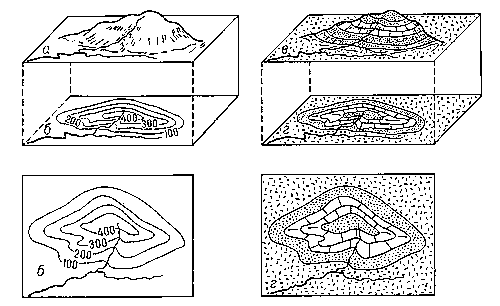

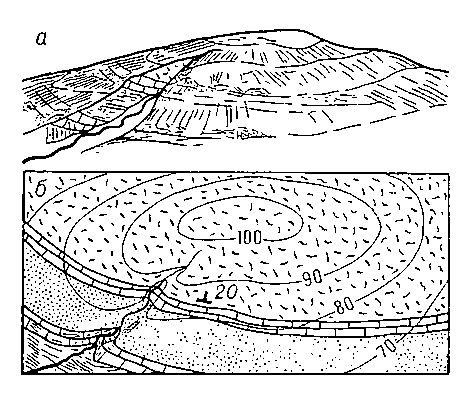

Наиболее просто на картах изображаются горизонтально залегающие слои. Границы между слоями находятся на равной высоте, и их рисунок на карте повторяет изгибы горизонталей рельефа (рис. 7).

Рис. 7. Общий вид холма (а) и его изображение на топографической карте (б); общий вид холма и образующих его слоёв песчаника и известняка (в); изображение их на геологической карте (г)

При наклонном залегании слоев их изображение становится более сложным, т.к. форма их выхода на поверхность зависит от угла наклона пород и неровностей рельефа. Границы между слоями на карте приобретают вид извилистых линий, пересекающих горизонтали (рис. 8).

Рис. 8. Общий вид серии наклонно залегающих слоев (а) и их изображение на геологической карте (б)

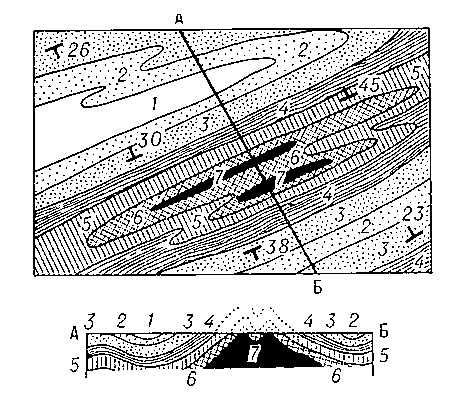

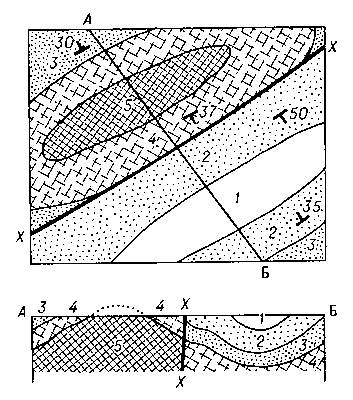

Складчатые формы залегания горных пород обозначаются на геологических картах в виде извилистых и замкнутых контуров. При этом антиклинали выражаются выходами в центре древних слоев, а синклинали — наиболее молодых (рис. 9).

Рис. 9. Геологическая карта, изображающая складчатую структуру: 1 — наиболее молодые слои (в центре синклинали), 7 — наиболее древние (в ядре антиклинали); внизу разрез по линии АБ.

Разрывные нарушения (сбросы, взбросы, надвиги и др.) изображаются на геологических картах резким смещением геологических границ и непосредственным соприкосновением по поверхностям совмещения разновозрастных толщ (рис. 10).

Рис. 10. Складка, разорванная сбросом Х — X, 1 — наиболее молодые слои, 5 — наиболее древние; внизу разрез по линии АБ

Геологические карты антропогеновых (четвертичных) отложений отражают распространение, возраст, состав, мощность и происхождение пород четвертичного возраста. На них указываются границы различных стадий оледенения, морских трансгрессий и регрессии, границы распространения многолетнемёрзлых горных пород. На собственно геологических картах породы антропогенового (четвертичного) возраста сохраняются в тех случаях, когда они имеют морское происхождение или включают месторождения полезных ископаемых, а также тогда, когда их мощность оказывается значительной и восстановить строение коренных пород под покровом рыхлых отложений крайне трудно.

Литологические карты служат для изображения (обычно штриховыми обозначениями) состава и условий залегания пород, обнажённых на поверхности или скрытых под покровом четвертичных отложений.

Инженерно-геологические карты, помимо данных о возрасте и составе пород, показывают их физические свойства: пористость, проницаемость, прочность и др. данные, необходимые при проектировании хозяйственных объектов.

Карты полезных ископаемых составляются на геологической основе, на которой знаками и цветом показываются распространённые на данной территории группы полезных ископаемых (горючие, металлические, неметаллические и др.) и отдельные виды минерального сырья. Для каждого вида полезных ископаемых выделяются промышленные и непромышленные месторождения и проявления. На карты наносятся также все прямые и косвенные признаки полезных ископаемых.

Прогнозные карты отражают закономерности размещения различных видов минерального сырья или их комплексов. Они составляются на геологической основе и дают перспективную оценку отдельных элементов геологического строения отдельных районов в отношении полезных ископаемых. На картах отражается достоверность и обоснованность участков, рекомендуемых для постановки более детальных поисковых или разведочных работ с учётом геолого-экономических условий каждого участка.

По масштабам геологические карты делятся на четыре группы: мелкомасштабные, среднемасштабные, крупномасштабные и детальные. Мелкомасштабные геологические карты (от 1:500 000 и мельче) дают представление о геологическом строении всей площади какого-либо региона, государства, материка или всего мира. Среднемасштабные геологические карты (1:200 000, 1:100 000) составляются с целью изображения основных черт геологического строения территории и прогнозной оценки её в отношении полезных ископаемых. Крупномасштабные геологические карты (1:50 000, 1:25 000) служат для более подробного освещения геологического строения районов, перспективных в отношении месторождений полезных ископаемых или предназначенных для строительства городов, предприятий, гидростанций и пр. Детальные геологические карты (1:10 000 и крупнее) позволяют решать вопросы, связанные с закономерностями размещения рудных тел, с подсчётом запасов полезных ископаемых и возможностями промышленного и гражданского строительства. Средне-, крупномасштабные и детальные геологические карты сопровождаются стратиграфическими колонками и геологическими разрезами.

Стратиграфическая колонка – это чертёж, изображающий условными специальными знаками в определённом масштабе последовательность напластований горных пород в нормальном стратиграфическом разрезе и характер контактов между смежными стратиграфическими подразделениями. Обычно на стратиграфической колонке помещаются названия (или индексы) стратиграфических подразделений, их геологический возраст, мощность, литологические и палеонтологические характеристики.

Геологический разрез – это геологический профиль, вертикальное сечение земной коры от её поверхности в глубину. Геологические разрезы составляются по данным геологических наблюдений, по геологическим картам, материалам горных выработок, буровых скважин и др.

Линии геологических разрезов обычно проводят поперёк простирания геологических структур по прямым или ломаным линиям, проходящим при наличии опорных буровых скважин через эти скважины, и показывают расположение, возраст и состав горных пород. Геологические разрезы особенно важны для районов, закрытых мощным чехлом антропогеновых (четвертичных) отложений. Горизонтальный масштаб геологических разрезов обычно отвечает масштабу соответствующей геологической карты. Вертикальный масштаб равен горизонтальному, что позволяет давать неискажённое изображение характера рельефа и геологического строения. Для решения многих практических вопросов вертикальный масштаб увеличивают в несколько раз.

Оборудование:

- горный компас;

- топографическая основа;

- циркуль-измеритель, транспортир, линейка;

- бумага (формат А4), карандаш, цветные карандаши, тушь или гелиевые ручки черная и синяя;

Методика выполнения. Каждому студенту выдается топографическая основа и задание, в котором описаны разрезы скважин. Выполнение лабораторной работы необходимо проводить в следующем порядке:

Проанализировать топографическую основу – определить масштаб и сечение горизонталей карты.

Провести районирование территории по морфологическим особенностям рельефа и геологическому строению территории. Результаты занести в таблицу (протокол исследований приведен ниже).

Построить геологическую карту горизонтально залегающих слоев горных пород по данным бурения скважин.

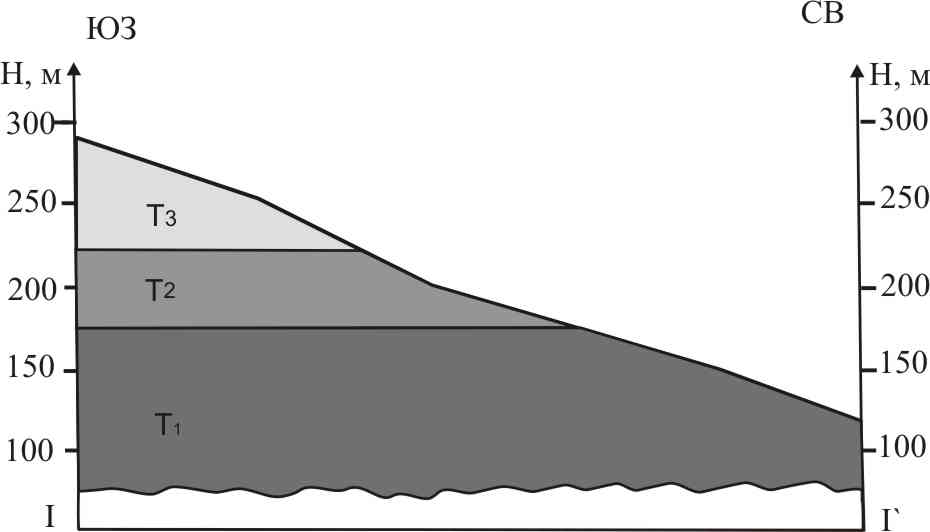

Построить геологический разрез горизонтально залегающих слоев горных пород по данным бурения скважин.

Составить стратиграфическую колонку.

Составить условные обозначения к геологической карте.

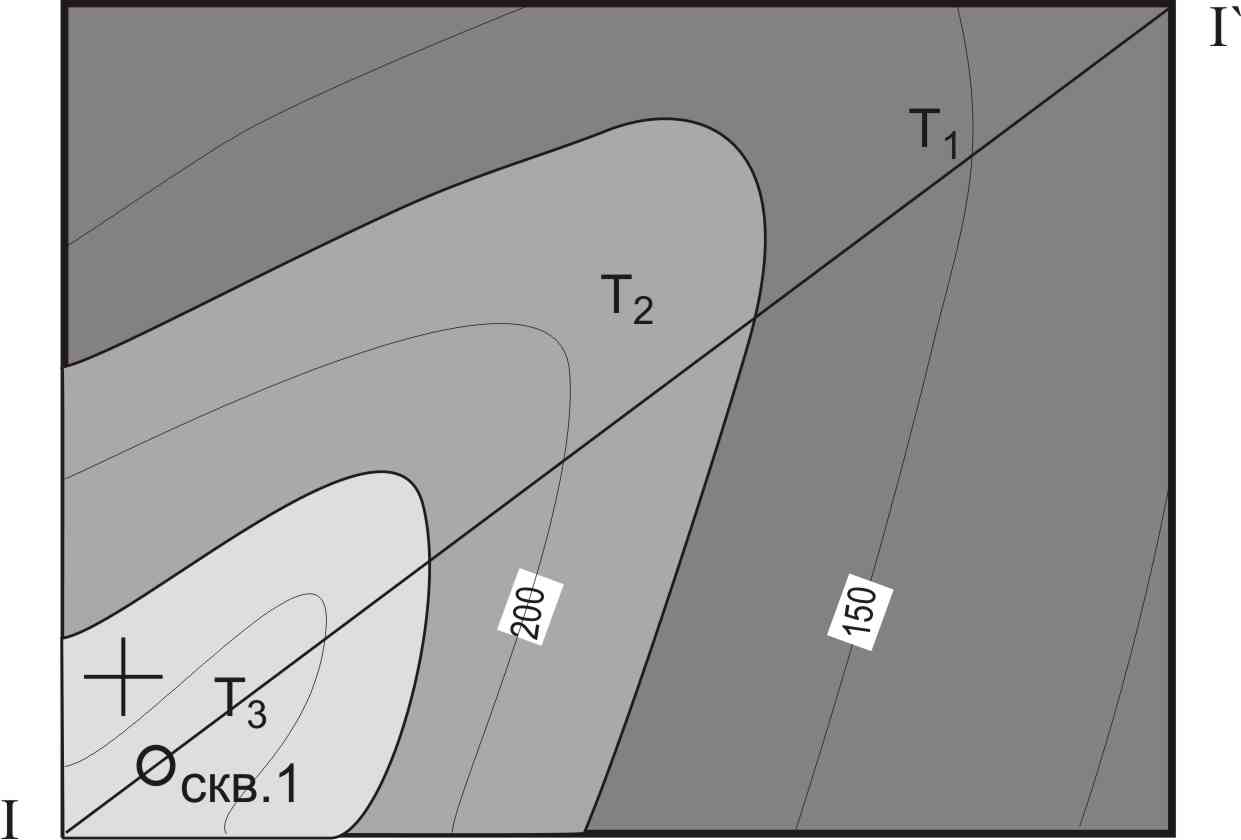

Геологическая карта строится на выданной преподавателем топографической основе следующим образом (рис. 11):

Подписываются название, масштаб, сечение горизонталей, название рек. Наносится расположение скважины (○ скв. 1), элементы залегания слоев (рис. 6).

Нанести линию геологического разреза, проведя через скважину. На концах линии, у ограничивающих штрихов проставляются условные знаки наименования линии разреза (цифры, буквы, например I – I`, A – B и т.д.).

Наносятся границы слоев, используя данные из протокола исследования геологического строения района. Границы горизонтально залегающих слоев проводятся вначале карандашом, затем наводятся ручкой, их рисунок на карте повторяет изгибы горизонталей рельефа. Подписываются индексы возраста слоев.

Раскрасить карту в соответствии с геохронологией, приведенной в табл. 1.

Построение геологического разреза (рис. 11) выполняется на листе белой или миллиметровой бумаги формата А4 и включает в себя следующие этапы:

1. Построение топографического профиля, горизонтальный масштаб которого должен соответствовать масштабу карты, а вертикальный можно увеличить в несколько раз.

На листе (расположение альбомное), отступая от нижнего края листа вверх 3 см проводят ровную тонкую вспомогательную линию (нулевую линию), равную длине разреза. На концах нулевой линии восстанавливаю перпендикуляры – шкалы высот (глубин), длиной равной разбросу высот рельефа (разница между максимальными и минимальными горизонталями) плюс 3 см. В верхней части вертикальных линий подписывают – Н, м и наносят ориентировку линии разреза по сторонам света (например, СВ у левой шкалы, а ЮЗ у правой). Шкалы высот (глубин) разбивают на сантиметровые отрезки, подписывая высоты в метрах у каждого штриха в соответствующем вертикальном масштабе.

Прежде, чем отстраивать рельеф, необходимо проанализировать топографическую основу. Так, если колебания рельефа в масштабе карты составляют 1-2 мм, то отстраивать рельеф не надо, достаточно определить среднюю высоту рельефа и провести горизонтальную линию на этой высоте. В любом другом случае отстраивать рельеф необходимо.

Для этого необходимо приложить лист миллиметровки (или бумаги) вдоль по линии разреза и отметить штрихами на краю миллиметровки (или бумаги) – "снести", начало и конец линии разреза и точки пересечения горизонталей с линией разреза, подписав высотные отметки снесенных точек. После этого необходимо отстроить от нулевой линии перпендикулярно высоты этих точек в масштабе (по шкалам поднять точки на соответствующую высоту), равном вертикальному масштабу. Соединить построенные точки плавной линией.

На участках профиля между крайними снесенными точками и рамкой разреза необходимо проводить линию рельефа в промежутке между последней из пересеченных высотных отметок и следующей за ней, продолжая направление уклона рельефа. Если горизонтали, касаются, но не пересекают линию разреза, то отмечаются сразу две точки одинаковой высоты на минимальном расстоянии друг от друга.

Таблица 1

Геохронологическая таблица

Эон (эоно- тема) |

Эра (группа) |

Период (система) |

Индексы |

Эпоха (отдел) |

Возраст, млн. лет |

Условный цвет |

Фанерозойский PH |

Кайнозойская KZ |

Четвертичный |

Q |

Голоценовая Плейстоценовая |

1.8 |

Серовато-желтый |

Неогеновый |

N |

Плиоценовая Миоценовая |

23±1 |

Желтый |

||

Палеогеновый |

|

Олигоценовая Эоценовая Палеоценовая |

65±3 |

Оранжевый |

||

Мезозойская MZ |

Меловой |

K |

Позднемеловая Раннемеловая |

135±5 |

Зеленый |

|

Юрский |

I |

Позднеюрская Среднеюрская Раннеюрская |

205±5 |

Синий |

||

Триасовый |

T |

Позднетриасовая Среднетриасовая Раннетриасовая |

245±10 |

Фиолетовый |

||

Палеозойская PZ |

Пермский |

P |

Позднепермская Раннепермская |

290±10 |

Оранжево-коричневый |

|

Каменноугольный |

C |

Позднекаменноугольная Среднекаменноугольная Раннекаменноугольная |

350±10 |

Серый |

||

Девонский |

D |

Позднедевонская Среднедевонская Раннедевонская |

405±10 |

Коричневый |

||

Силурийский |

S |

Позднесилурийская Раннесилурийская |

435±15 |

Коричневато-зеленый |

||

Ордовикский |

O |

Позднеордовикская Среднеордовикская Раннеордовикская |

480±20 |

Темно-зеленый |

||

Кембрийский |

Є |

Позднекембрийская Среднекембрийская Раннекембрийская |

570±20 |

Сине-зеленый |

||

Протеро-зойский PR |

Поздний PR |

Вендский |

V |

– |

680±20 |

Розовый |

Рифей |

R |

– |

1650±50 |

|||

Ранний PR |

– |

PR1 |

– |

2600±100 |

||

Архейский AR |

Поздний AR |

– |

AR2 |

– |

3600±100 |

Малиновый |

Ранний AR |

– |

AR1 |

– |

4500 |

Эон (эонотема) |

Эра (группа) |

Период (система) |

Индексы |

Эпоха (отдел) |

Индексы |

Возраст, млн. лет |

Условный цвет |

Фанерозойский PH |

Кайнозойская KZ |

Четвертичный |

Q |

Голоценовая |

Q |

1.8 |

Серовато-желтый |

Плейстоценовая |

|||||||

Неогеновый |

N |

Плиоценовая |

N2 |

23±1 |

Желтый |

||

Миоценовая |

N1 |

||||||

Палеогеновый |

|

Олигоценовая |

3 |

65±3 |

Оранжевый |

||

Эоценовая |

2 |

||||||

Палеоценовая |

1 |

||||||

Мезозойская MZ |

Меловой |

K |

Позднемеловая |

K2 |

135±5 |

Зеленый |

|

Раннемеловая |

K1 |

||||||

Юрский |

I |

Позднеюрская |

I3 |

205±5 |

Синий |

||

Среднеюрская |

I2 |

||||||

Раннеюрская |

I1 |

||||||

Триасовый |

T |

Позднетриасовая |

T3 |

245±10 |

Фиолетовый |

||

Среднетриасовая |

T2 |

||||||

Раннетриасовая |

T1 |

||||||

Палеозойская PZ |

Пермский |

P |

Позднепермская |

P2 |

290±10 |

Оранжево-коричневый |

|

Раннепермская |

P1 |

||||||

Каменно-угольный |

C |

Позднекаменноугольная |

C3 |

350±10 |

Серый |

||

Среднекаменноугольная |

C2 |

||||||

Раннекаменноугольная |

C1 |

||||||

Девонский |

D |

Позднедевонская |

D3 |

405±10 |

Коричневый |

||

Среднедевонская |

D2 |

||||||

Раннедевонская |

D1 |

||||||

Силурийский |

S |

Позднесилурийская |

S1 |

435±15 |

Коричневато-зеленый |

||

Раннесилурийская |

S1 |

||||||

Ордовикский |

O |

Позднеордовикская |

O3 |

480±20 |

Темно-зеленый |

||

Среднеордовикская |

O2 |

||||||

Раннеордовикская |

O1 |

||||||

Кембрийский |

Є |

Позднекембрийская |

Є3 |

570±20 |

Сине-зеленый |

||

Среднекембрийская |

Є2 |

||||||

Раннекембрийская |

Є1 |

||||||

Протеро-зойский PR |

Поздний PR |

Вендский |

V |

– |

|

680±20 |

Розовый |

Рифей |

R |

– |

|

1650±50 |

|||

Ранний PR |

– |

PR1 |

– |

|

2600±100 |

||

Архейский AR |

Поздний AR |

– |

AR2 |

– |

|

3600±100 |

Малиновый |

Ранний AR |

– |

AR1 |

– |

|

>4500 |

Геологическая карта

Масштаб 1:25 000

Сечение горизонталей через 50 м Выполнил студент группы. Ф.И.О.

Геологический разрез по линии і-і`

Масштаб горизонтальный 1:25 000

Масштаб вертикальный 1: 10 000

Выполнил студент группы. Ф.И.О.

Рис. 11. Пример оформления геологической карты и геологического разреза

2. Нанесение выходов слоев горных пород, полученных от пересечения геологических границ с линией разреза (также как при построении топопрофиля). Между точками выхода слоев на профиле необходимо проставлять возрастные индексы пород. Лучше сносить выходы границ прямо на линию рельефа, короткими тонкими вертикальными штрихами. Соединить штрихи выхода слоев на топографическом профиле и ниже него горизонтальными линиями.

3. Нанесение условных знаков на геологический разрез для каждого стратиграфического подразделения (слоя), которые должны соответствовать геологической карте. Если на карте слои имеют штриховые обозначения и возрастные индексы, то и на разрезе должны быть указаны штриховые обозначения и возрастные индексы, если цветом, то и разрез необходимо раскрасить в соответствии с легендой геологической карты.

4. Оформление геологического разреза. На листе бумаги выше разреза делается надпись “Геологический разрез по линии I – II”, ниже указывается численный масштаб (рис. 11).

Выполняя построение геологического разреза, всегда важно анализировать геологическую карту, точно переносить выходы границ и показывать их тонкими четкими прямыми линиями.

Стратиграфическая колонка составляется в виде таблицы (рис. 12) на отдельном листе бумаги (А4) и отстраивается в масштабе. Мощности слоев в стратиграфической колонке приводятся и отстраиваются истинные. Если мощность слоя неизвестна, то берется ширина строки для этого слоя – 1 см и в столбце «мощность» ставится прочерк. Штриховка в столбце «литология» наносится в соответствии с ГОСТом. Вертикальный размер колонки (без заглавия столбцов) равен сумме известных истинных мощностей слоев плюс 2 см. Построение стратиграфической колонки проводится в соответствии с геохронологией (табл. 2) от молодых к более древним слоям пород (сверху вниз).

Стратиграфическая колонка

Система |

Отдел |

Индекс |

Литология |

Мощность, м |

Характеристика пород |

Триасовая |

верхнетриасовый |

Т3 |

|

– |

Конгломерат |

среднетриасовый |

Т2 |

|

20 |

Песчаник мелкозернистый |

|

нижнетриасовый |

Т1 |

|

– |

Глина красно-бурая |

Рис. 12. Пример оформления стратиграфической колонки

Условные обозначения (рис. 13) к карте, разрезу и стратиграфической колонке выполняются на отдельном листе бумаги (А4) и включают в себя только те знаки, которые на них применены. Условные возрастные знаки должны располагаться в возрастной последовательности, начиная с наиболее молодых слоев. Все буквенные и цифровые индексы должны иметь пояснения. В виде прямоугольников размером 0,8 на 1,5 см показывается раскраска карты в соответствии с геохронологией всех слоев, далее приводятся штриховые знаки, использованные в стратиграфической колонке в том же порядке, а ниже приводятся используемые значки (элементы залегания, разломы, линии разрезов, водные артерии, скважины и др.).

Условные обозначения

|

– |

верхнетриасовые отложения |

|

– |

среднетриасовые отложения |

|

– |

нижнетриасовые отложения |

|

– |

конгломерат |

|

– |

песчаник |

|

– |

глина красно-бурая |

І ІІ |

– |

линия разреза |

Рис. 13. Пример оформления условных обозначений

Протокол исследования геологического строения изучаемого района следует представить в виде таблицы (табл. 3).

Таблица 3

№ слоя |

Интервалы глубин, м (изогипса почвы слоя) |

Истинная мощность, м |

Отдел (эпоха) |

Индекс (цвет в соответствии с легендой) |

Литологический состав горных пород (элементы залегания слоя) |

1 |

Выше 250 (250) |

– |

Верхненеогеновый (Плиоценовая) |

N2 (светло-желтый) |

Конгломерат (горизонтальное) |

2 |

250-235 (235) |

15 |

Нижненеогеновый (Миоценовая) |

N1 (темно-желтый) |

Песчаник мелкозернистый (горизонтальное) |

… |

… |

… |

… |

… |

… |

6 |

Ниже 190 (кровля 190) |

– |

Нижнемеловой (Раннемеловая) |

K1 (темно-зеленый) |

Глина красно-бурая (горизонтальное) |

Обработка результатов лабораторных исследований представляется в виде построенной геологической карты, разреза, стратиграфической колонки, условных обозначений к ним.

Выводы должны состоять из заключения о характере рельефа; характеристики горных пород, слагающих разрез, и о согласности залегания слоев.

КАРТА 2 МАСШТАБ 1:2 000 |

|