- •1. Методологические принципы отечественной психологии и их характеристика

- •1. Принцип психофизического единства

- •2. Принцип единства знания и переживания

- •1) Пред-механистический детерминизм:

- •4. Принцип развития

- •4. Принцип единства сознания и деятельности

- •2. Принцип системности в психологии: история его разработки и современное состояние.

- •3. Основные методы эмпирического психологического исследования. Типы (источники) эмпирических данных в психологии.

- •1. Основные методы эмпирического психологического исследования

- •2. Типы эмпирических данных в психологии (р. Кэттелл)

- •4. Критерии психологической причинности. Эксперимент как средство проверки каузальных гипотез. Основные виды экспериментальных планов.

- •1. Планы для одной независимой переменной

- •2 Планы для одной независимой переменной и нескольких групп

- •3. Факторные планы

- •5. Эксперимент, квазиэксперимент и корреляционное исследование в психологии: проверяемые гипотезы и особенности планирования.

- •2. Квазиэксперимент

- •3. Корреляционное исследование

- •6. Специфика использования метода беседы в психологическом исследовании.

- •7. Метод наблюдения (виды, достоинства и ограничения, особенности использования).

- •8. Экспериментальные исследования продуктивного мышления (дискуссия к. Дункер vs о. Зельц).

- •8. Экспериментальные исследования продуктивного мышления (дискуссия к. Дункер vs о. Зельц).

- •9. Экспериментальные исследования уровня притязаний

- •11. Репрезентативность и виды тестовых норм. Виды стандартных шкал.

- •12. Основные положения irt, модель Раша, двух- и трехпараметрическая модели.

- •13. Достоверность: понятие достоверности, шкалы лжи, достоверность на уровне методики и на уровне протокола. Компьютерный контроль достоверности.

- •Установка на согласие

- •14. Анализ тестовых заданий в классической психометрической теории.

- •Классическая теория теста (психометрическая теория)

- •15. Периодизация истории психологии и ее различные основания. Основные этапы развития предмета психологического познания.

- •Хронология этапов развития психологии по а.Н. Ждан5;6

- •16. Основные концепции души в античной психологии.

- •17. Развитие психологии в философии Нового времени: рационализм и эмпиризм.

- •Роль в.Вундта как ученого и организатора психологической науки.

- •Открытый кризис в психологии начала XX века и его анализ л.С. Выготским.

- •Основные направления психологии хх века.

- •2 Версия

- •Основные этапы развития и теоретические направления российской психологии хх в.

- •Общая характеристика ощущений. Психофизика ощущений.

- •Классификация ощущений

- •(Измерение порогов чувствительности и шкалирование Основные психофизические законы г. Фехнера и с. Стивенса.

- •Психофизика

- •Типы шкал

- •Закон Фехнера. Процедура вывода

- •Закон Стивенса. Процедура вывода.

- •Восприятие. Основные теории восприятия.

- •Общая характеристика внимания. Основные виды и свойства внимания

- •Проблема внимания. Теории и модели внимания.

- •26. Общие представления о памяти. Виды и свойства памяти.

- •Общие представления о памяти. Анализ видов и свойств памяти. Закономерности функционирования памяти человека.

- •Организация процессов памяти. Анализ основных теорий и моделей памяти.

- •Понятие мышления в психологии. Мышление в широком и узком смыслах.

- •Виды мышления в различных классификациях.

- •Исследования мышления в основных психологических школах.

- •35.Эмпирические исследования мышления в различных психологических школах.

- •Понятие, виды и функции речи. Взаимосвязь развития мышления и речи в онтогенезе.

- •Воображение и креативность. Их взаимосвязь. Функции и диагностика воображения.

- •Воображение и творческое мышление, их взаимосвязь.

- •Классификация процессов воображения

- •Механизмы воображения

- •Развитие воображения у детей

- •Функции воображения

- •Понятие «личность» в соотношении с понятиями «индивид», «субъект», «я», «индивидуальность».

- •Ананьев…

- •Предмет, принципы и методы исследований в психологии личности.

- •Характеристика проблемы личности в отечественной психологии (с.Л. Рубинштейн, а.Н. Леонтьев, б.Г. Ананьев

- •1) Московская школа:

- •2) Петербургская школа:

- •3) Грузинская школа:

- •4) Пермская школа

- •Психоаналитические теории личности (з. Фрейд, а. Адлер, к.Г. Юнг, э. Фромм, к. Хорни)

- •Проблема личности в гуманистической психологии (а. Маслоу, к. Роджерс).

- •Способы поведения, ведущие к самоактуализации

- •Экзистенциальная психология личности (ж.-п. Сартр, л. Бинсвангер, в. Франкл, а. Лэнгле).

- •Мир внутренней жизни человека (в.Д. Шадриков).

- •Эмоции и чувства: понятие, функции, виды. Эмоциональная регуляция деятельности.

- •Сознание: понятие, функции, структура. Развитие самосознания в онтогенезе.

- •Общая характеристика воли. Развитие произвольности и воли в онтогенезе.

- •Структура темперамента и его типологические различия.

- •Структурные модели характера. Акцентуации, аномалии и зрелость характера.

- •1. Экстравертные рациональные типы:

- •2. Экстравертные иррациональные типы:

- •1. Интровертные рациональные типы

- •2. Интровертные иррациональные типы:

- •Понятие способностей в психологии (в.Н. Дружинин, м.А. Холодная, в.Д. Шадриков). Структура и развитие способностей (в.Д. Шадриков).

- •Основные характеристики педагогической психологии. Структура, предмет, задачи и методы педагогической психологии.

- •Основные положения теории поэтапного формирования умственных действий п.Я. Гальперина. Типы ориентировочной основы действия. Общая характеристика типов оод.

- •52. Связь обучения и развития. Движущие силы психического развития. Развивающее обучение по системе л.В. Занкова и по системе в.В. Давыдова.

- •Психология учебной деятельности. Средства, способы, продукт учебной деятельности. Структура учебной деятельности.

- •Предмет и методы психологии развития и возрастной психологии. История становления психологии развития и ее актуальные проблемы.

- •55. Психоаналитическая точка зрения на развитие человека: сущность, основные положения, периодизация, преимущества и ограничения (з. Фрейд, э. Эриксон).

- •56.Когнитивно-генетический подход ж. Пиаже к психическому развитию ребенка: сущность, основные положения, преимущества и критика

- •Проблемы развития, возраста и возрастной периодизации в отечественной психологии.

- •Проблема возрастного развития

- •Периоды и стадии детского развития по д.Б.Эльконину

- •Особенности психического развития в эпоху раннего детства(характеристика периодов новорожденности, младенческого ираннего возраста).

- •Особенности психического развития в эпоху детства (периоды дошкольного и младшего школьного возраста).

- •Особенности психического развития в подростковом и юношеском возрастах.

- •Особенности психического развития в периоды взрослости и старости.

- •Предмет и методы социальной психологии.

- •Вербальная и невербальная коммуникация: определения, функции, основные концепции и модели.

- •Социальное взаимодействие. Кооперация и конкуренция. Помогающее поведение.

- •Социальное познание. Особенности восприятия человека человеком. Механизмы и эффекты восприятия.

- •Динамические процессы в малой группе.

- •Основные подходы к исследованию межгрупповых отношений.

- •Основные теоретические подходы в клинической психологии.

- •История вопроса о локализации психических процессов. Основные положения теории системно-динамической локализации высших психических функций.

- •Основные нейропсихологические синдромы нарушения высших психических функций.

- •О синдроме лобной «динамической» афазии

- •Патопсихология как раздел клинической психологии. Основные понятия отечественной патопсихологии. Нарушения мышления при психических заболеваниях.

- •Объект, предмет, методы отечественной патопсихологии (в сопоставлении с предметом и методами психиатрии), предпосылки возникновения дисциплины.

- •Теоретические основы отечественной патопсихологии.

- •Три аспекта нарушений психической деятельности по б.В.Зейгарник.

- •Психосоматика как раздел клинической психологии. Гипотеза психосоматической специфичности. Специфические и неспецифические подходы в психосоматике.

- •Аномалии психического развития в детском возрасте. Основные понятия, теоретические проблемы. Классификация видов дизонтогенеза по в.В. Лебединскому.

- •Психологические признаки труда. Психические регуляторы труда.

- •II. Образ субъекта:

- •III. Образ субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений:

- •Проблема генеза мотивов и целей профессиональной деятельности.

- •Классификация профессий, факторы, образующие ситуацию выбора профессии (е.А.Климов)

- •1 Ярус. Тип профессии (разновидность предметных, объектных систем):

- •2 Ярус. Классы профессий по признаку целей деятельности:

- •3 Ярус. Отделы профессий. По признаку основных орудий, средств труда. (в чистом виде

- •4 Ярус. Группы профессий. По условиям труда.

Общая характеристика ощущений. Психофизика ощущений.

Ощущение – 1. психофизический процесс непосредственного чувственного отражения (познания) отдельных свойств явлений или предметов объективного мира, т.е. процесс отражения прямого воздействия стимулов на органы чувств. 2. возникающее в результате указанного процесса субъективное (психическое) переживание силы, качества, локализации и др. характеристик воздействия на opraны чувств.

3. Шифман: Ощущения - Непосредственные, фундаментальные и прямые контакты (переживания) определеннoгo рода… они относятся к осознанному знанию о качестве и характеристических признаках окружающих нас предметов... являясь результатом воздействия простого, изолированного раздражителя»

4. Простой осознанный опыт, связанный с воздействием HeKoToporo стимула

Т.о. ощущения или сенсорные образы представляют собой осознанное психическое отражение отдельных изолированных свойств предметов или стимулов путем их непосредственного воздействия на opгaны чувств.

Св-ва ощущений

1. Специфичность энерrии стимула, действующеrо на соответствующий рецептор, определяет сенсорное качество или модальность ощущений, например: в зрении цвет поверхности, в слухе высоту тона, во вкусовых ощущениях сладкость раствора.

2. От интенсивности энерrии стимула зависит интенсивность ощущения, например: в зрении светлота светового пятна, в слухе rpомкость звука.

3. Распределение стимульной энерrии в пространстве задает протяженность ощущения в пространстве (световой кpyr: большой маленький, слева или справа от наблюдателя; звук: локальный объемный; прикосновение к коже руки может быть точечным или охватывающим все запястье.

4. Длительность стимула во времени характеризует длительность ощущения (звук: короткий длительный, боль: короткая, колющая или длительная, ноющая).

5. Э. Титченер выделял еще одно качество ощущения как элемента опыта это ero ясность. Ясность ощущения характеризует ero место в сознании индивида: то, что находится в центре сознания, будет более ясным, отчетливым, чем то, что находится на периферии сознания, неясным, туманным.

Классификация ощущений

Одна из самых распространенных по модальностям, или чувствам. По этой классификации наши ощущения соотносятся с определенными сенсорными системами, или анализаторами, обладающими специфическими рецепторами, чувствительными к соответствующим раздражителям. Традиционно выделяют: зрительные и слуховые ощущения (соответственно, зрительная и слуховая модальности); ощущения вкуса и запаха (вкусовая и обонятельная модальности); кожные ощущения (тактильная, болевая и температурная модальности). Проприоцептивные ощущения связаны с возбуждением рецепторов растяжения мышц, сухожилий и движения суставов. Ощущения проприоцептивной модальности это ощущения движения и положения частей тела, мышечных усилий, они в меньшей степени нами осознаются, хотя при специальной тренировке Moryт быть отчетливо представлены в сознании. В тесной связи с проприоцептивной модальностью выделяют также и кинестетические ощущения - ощущения, возникающие при движении и перемещении, но они имеют межмодальный характер, т. е. возникают на основе проприоцептивной, вестибулярной и зрительной сенсорных систем, и поэтому не попадают в эту классификацию. Такой же мультисенсорный xapaKтер имеют и так называемые органические ощущения, происходящие в результате сдвиrов во внутренней среде орrанизма. Кроме тoro, в каждой модальности можно выделить субмодальности, например: в слухе ощущения rромкости и высоты звука, в зрении ощущения яркости и цветовоrо тона.

Вильreльм Вундт предложил классифицировать ощущения по виду энерrии соответствующеrо раздражителя и сопоставлять их с соответствующими рецепторами, преобразующими эту энерrию в нервный код. Он выделил три большие rруппы рецепторов: механорецепторы, фиксирующие изменение механической энерrии, основа кожной, проприоцептивной, орrанической, слуховой и вестибулярной чувствительности; хеморецепторы обеспечивают вкусовую, обонятельную и орrаническую чувствитель ность; фоторецепторы специфичны зрению.

Чарльз Шеринrrон взял за ocнование классификации анатомическое положение рецепторов и их функцию и выделил три класса сенсорных систем и соответствующих им ощущений. Экстероцепция контактная и дистантная представлена зрением, слухом (дистантные рецепторы), обонянием, осязанием, вкусом (контактные рецепторы). Проприоцепцuя сиrнализирует о положении тела или ero частей в пространстве; рецепторный аппарат представляет собой механорецепторы мышц, сухожилий, суставов, а также вестибулорецепторы полукружных каналов. Кинестезия выделяется как особый класс проприорецепции и понимается как чувствительность к движению. Интероцепция, или чувствительность к изменению внутреннй среды орrанизма, участвует в поддержание rомеостазиса opraнизма, представлена механо и хеморецепторами.

Синестезиями называют сенсорные феномены: коrда ощущения одной модальности появляются под воздействием стимулов друrой модальности. Мы часто rоворим о «теплых» и «холодных» цветах, «тяжелых» и «леrких» запахах и т. п.

(Измерение порогов чувствительности и шкалирование Основные психофизические законы г. Фехнера и с. Стивенса.

Психофизика

Как область научноrо знания психофизика была основана немецким ученым Густавом Фехнером, который в своем фундаментальном труде «Элементы психофизики» не только поставил задачу измерения психических явлений, но и, решая ее, разработал используемые до сих пор психофизические методы и сформулировал основной психофизический закон. Т. Фехнер определил психофизику как точную науку о функциональных отношениях души и тела, или, в самом общем виде, физическоrо и психолоrическoro миров. Понимаемая в узком смысле, психофизика изучает соотношение между величинами физических раздражителей (стимулов) И интенсивностью вызываемых ими ощущений. Традиционно вьщеляются два раздела психофизики: проблемы, связанные с измерением сенсорной чувствительности (Психофизика 1), и проблемы по строения психофизических шкал, или психолоrическое шкалирование (Психофизика 2).

В исторической перспективе можно выделить классическую (фехнеровскую) и современную (начиная с 1940x rr.) психофизику. Общий предмет психофизических исследований менялся незначительно это пороrовые и надпороrовые измерения интенсивности ощущений, а также процедуры психолоrическоrо шкалирования. Предметом современной психофизики является широкий Kpyr психолоrических измерений, а ее задачами являются разработка и применение методов психолоrических измерений, отнюдь не оrраниченных спецификой сенсорных процессов. Проблемы классической сенсорной психофизики все больше coприкасаются с проблемами психофизиолоrии, поскольку появляются новые методы исследования, приходящие из нейронауки, которые позволяют, перефразируя [. Фехнера, соотносить «внешНЮЮ» И «внутреннюю» психофизику, или физические, физиолоrические и психолоrические миры.

В классической психофизике абсолютный порог (RL 1 ) это та минимальная величина раздражителя, которая вызывает едва заметное ощущение. Например, минимальное давлени е на кожу руки, которое ощущается как прикосновение. Beличина абсолютноrо пороrа является мерой нижне20 предела ceнсорной чувствительности и характеризует способность человека ощущать сиrналы очень низкой интенсивности. Разностный, или дифференциальный, порог (DL2) это минимальное различие между двумя раздражителями в интенсивности HeKoToporo физическоrо параметра, которое вызывает едва заметное различие ощущений. Разностный пороr характеризует предельную различительную способность человека, или ero различительную чувствительность. Она различна для разных сенсорных MOдальностей, изменяясь от 1 - 2 % для зрения до 1 О - 20 % для обоняния.

Диапазон ощущаемых стимулов имеет и свой верхний предел верхний, или терминальный абсолютный, nОр02. Это максимально дoпустимая величина раздражителя, при которой он еще ощущается как стимул определенной модальности, при ее превышении ощущение данной модальности переходит в ощущение друrой модальности - тактильное, болевое.

Подходы к измерению сенсорной чувствительности, разработанные как в рамках кассической, так и современной психофизики, связаны с разными представлениями о том, что такое ceнсорный пороr. Классическое представление о пороrе, идущее от Иоrанна Гербарта и Г. Фехнера, как paнице, разделяющей ощущаемые и неощущаемые раздражители,отражает фундаментальный принцип работы opraHoB чувств. Абсолютный пороr это нулевая точка, точка разрыва на ceHCOp ной шкале. В ряде современных психофизических подходов пороrовый принцип работы сенсорных систем отрицается, а Формулируется иной, вероятностный, принцип. Эти идеи, восходящие к критическим замечаниям в адрес r. Фехнера со стороны COBpeменника и оппонента Мюллера, сводятся к следующей мысли: наши ощущения непрерывны, на сенсорном континууме нет разрыва в виде пороrовой точки, поэтому любой, даже очень слабый, стимул может с некоторой вероятностью вызвать осознанное ощущение.

Методы измерения порога: метод минимальных изменений, метод средней ошибки, метод постоянных раздражителей.

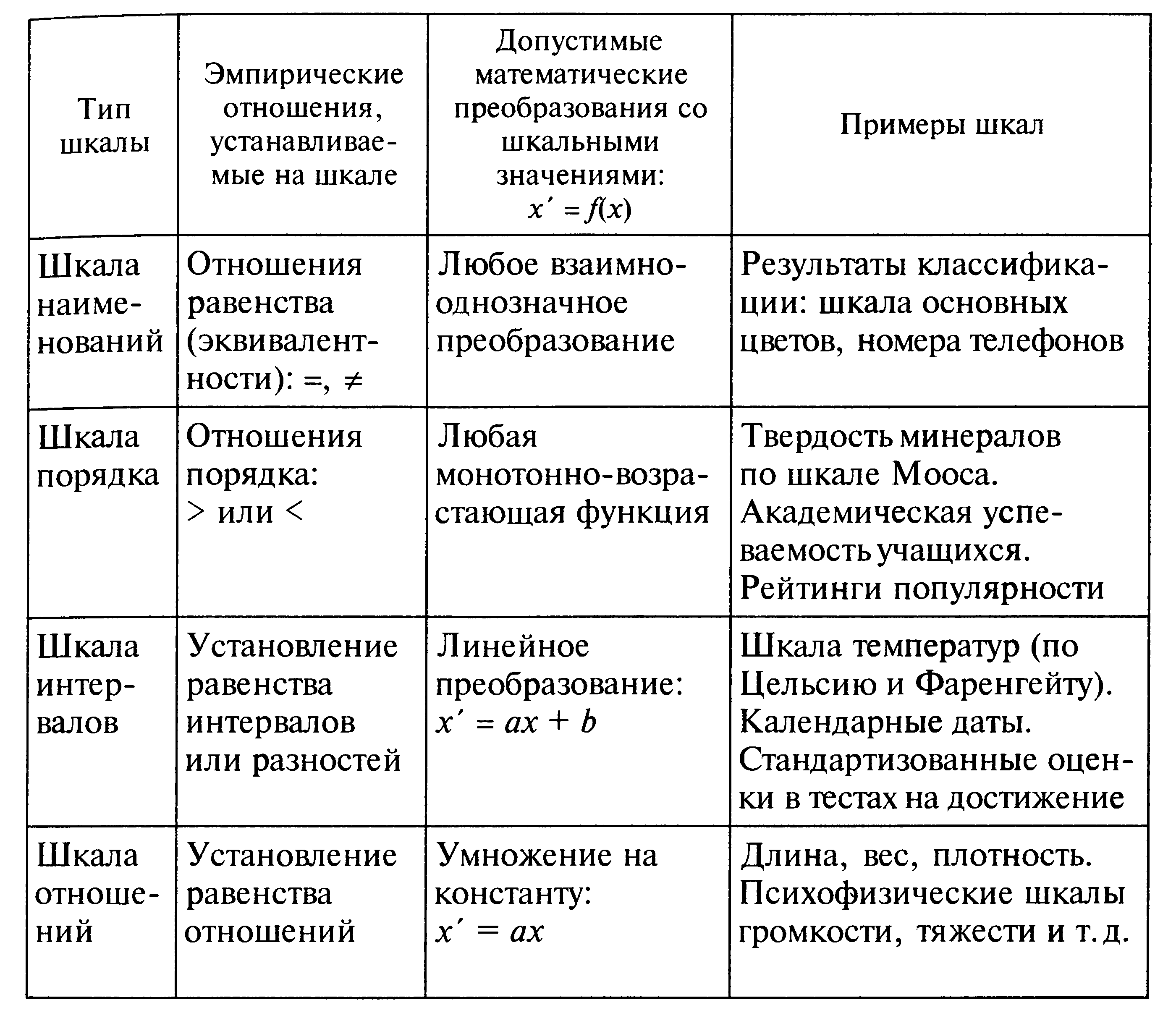

Типы шкал

Основой для классификации с. Стивенса являются следующие понятия:

1) эмпирические отношения, которые устанавливаются на множестве измеряемых объектов;

2) допустимые преобразования, возможные на шкале, которые определяют математическую структуру шкалы. Допустимыми преобразованиями над шкальными значениями (числами) называются такие математические преобразования, которые не меняют смысла проведенных измерений.

Шкала наименований, или номинальная шкала, является самой простой и самой «слабой» из всех шкал. Как отмечает с. Стивенс, некоторые авторы даже не относят эту шкалу к измерениям вообше. Числа используются здесь в качестве ярлыков, меток для обозначения или наименования одинаковых или разных катеrорий объектов на основе их общих характеристик. Например, шкала из 16 цветов компьютерной палитры: 1 красный, 2 зеленый, 3 синий, 4 желтый и т.д.

Шкала порядка в психолоrических измерениях получается в результате использования процедуры ранжирования. В соответствии с названием данной шкалы некоторая эмпирическая процедура должна устанавливать на множестве измеряемых объектов OTHOшение порядка, или, что то же самое, эти объекты MOryт быть упорядочены по выраженности определенноrо качества.

Шкала интервалов здесь задается единица измерения, т. е. BBOдится мера оцениваемоrо качества, поэтому на множестве эмпирических объектов Moryт быть установлены более сложные количественные отношения: на сколько больше или на сколько MeHbше. Хорошо известный пример шкалы интервалов температурная шкала Цельсия. Две условные точки на шкале (О точка замерзания, а 100 точка кипения воды) оrраничивают отрезок, разделяемый на 100 равных интервалов.

Шкала отношений. Эмпирические операции, соответствующие этой шкале включают не только эквивалентность, ранrовый порядок, равенство интервалов, но и возможность определять на множестве эмпирических объектов равенство их отношений. Фактически шкала отношений есть собственно шкала интервалов с естественным или абсолютным нулем. Допустимыми преобразованиями на шкале отношений будут преобразования подобия (сжатия или растяжения), т. е. те, которые оставляют без изменений отношения (здесь это частное от деления одноrо числа на друroe) между числами. Хорошим примером возможности таких преобразований будет перевод сантиметров в дюймы, дюймов в футы и т.д. путем простоrо умножения шкальных значений на соответствующую константу.

Закон Фехнера. Процедура вывода

В психофизике существует 2 подхода к измерению интенсивности ощущений – косвенный и прямой.

Идея косвенного измерения ощущений идет от Г.Фехнера, полагавшего, что измерить ощущение прямо или непосредственно невозможно. Поэтому мы будем делать это косвенно, величина ощущений измеряется в единицах интенсивности стимула. Для построения психофиз функции вводится нулевая точка на оси ощущений – абсолютный порог, в кач-ве единицы измерения ощущений вводится ЕЗР. Таким образом, если нам нужно измерить субъективное расстояние между 2 ощущениями R1 и R2, вызванные стимулами S1 и S2, то мы измеряем его на сенсонрной оси в количестве ступеней ЕЗР.

Фехнер проводил опыты по построению психофизических функций (просил исп-х поднимать грузи и оценивать пороги различения веса) в рез-те сформулировал логарифмический закон: R=k*logS т.е. сила ощ-ния изменяется пропорц логарифму интенсивности стимула.

Фехнер постулировал равенство ЕЗР на сенсорной оси, полагая, что величины наших ощущений пороговых различий стимулов неизменны несмотря на изменение инт ощущений.

Вывод закона:

1) принимается справедливость закона Бугера-Вебера о том, что величина отн разностного порога постоянна во всем диапазоне изменения величины стимула: {d = треугольничек в идеале} dS/S=k

2) постулируется равенство ЕЗР, т.е. пороговые приращения ощущения одинаковы во всем диапазоне изменения ощущений: dR=c1 => dS/kS=1=dR/c1

3) вопреки собственным представлениям о дискретности сенсорной шкалы предполагается непрерывность сенсорной оси и, следовательно, адекватность использования математических операций дифференцирования и интегрирования: dS/kS=dR/c1, а затем c1/k «значок логарифма под которым S» dS/S = «значок логарифма под которым R» dR

4) вывод окончательной формулы: c1/k ln S + c3 = R. Далее, вводя допущение о нулевой величине S при пороговом R (S0=0), получаем: R = a ln S – ln S0 или

R = k log S/S0

Закон Стивенса. Процедура вывода.

В психофизике существует 2 подхода к измерению интенсивности ощущений – косвенный и прямой.

Идея возможности прямого измерения величины ощущения была реализована в работах С.Стивенса. Позиция Стивенса проста и логична: мы можем попросить человека прямо оценить величину своего ощущения, используя число, и его числовые оценки будут достаточно надежно отражать величину ощущения.

Стивенс проводил опыты по построению психофизических функций (предлагал исп-м прямо оценивать величину громкости тональных сигналов) в рез-те сформулировал степенной закон: R=k*S^b т.е. сила ощущения – это степенная функция от изменения интенсивности стимула.

Принципиально отвергал возможность равенство ЕЗР, но ввел предположение о равенстве относительных ЕЗР, полагая, что величина ЕЗР не может быть постоянной, а увеличивается с ростом инт самого ощущения.

1) принимается справедливость закона Бугера-Вебера о том, что величина отн разностного порога постоянна во всем диапазоне изменения величины стимула: {d = треугольничек в идеале} dS/S=k

2) постулируется равенство отношений ЕЗР к величине самого ощущения во всем диапазоне изменения ощущений: dR/R = c2, отсюда dS/kS=dR/c2R

3) вопреки собственным представлениям о дискретности сенсорной шкалы предполагается непрерывность сенсорной оси и, следовательно, адекватность использования математических операций дифференцирования и интегрирования: dS/kS=dR/c2R, а затем c1/k «значок логарифма под которым S» dS/S = «значок логарифма под которым R» dR/R

вывод окончательной формулы: c2/k ln S + c4 = ln R или c4 S^(c2/k) = R + c5 и, наконец R= c S^n + d

Восприятие. Основные теории восприятия.

Восприятие - Субъективный образ предмета, явления или процесса, непосредственно воздействующеrо на анализатор... Сложный психофизиолоrический процесс формирования перцептивноrо образа... Как образ восприятие есть непосредственное отражение предмета (явления, процесса) в совокупности ero свойств, в ero объективной целостности»

2. По Х. Шиффману, восприятие включает систематизацию, интерпретацию и осмысление сенсорной информации, это результат упорядочения ощущений и превращение их в знания о

предметах и событиях физическоrо мира.

3. Восприятие это осознанный опыт, связанный с воздействием предметов и отношений между предметами.

Разные авторы подчеркивают, что восприятие или перцептивный образ представляет собой активный процесс, создающий осознанное психическое отражение предмета и ситуации в целом в виде целостнoro знания и возникающий при непосредственном воздействии предмета на орrаны чувств. Особо подчеркивается, что это активный и созидательный процесс, опосредствованный индивидуальным опытом субъекта, рассматриваемый как решение им cвoero

рода перцептивной задачи. В качестве синонимов восприятия в психолоrической литературе также используются термины «образ восприятия» или «перцептивный образ».

Св-ва образов восприятия

Описание природы образов восприятия имеет преимущественно феноменолоzический характер, т. е. определяет специфику наших непосредственных чувственных переживаний и отвечает на

вопрос: каким мы воспринимаем окружающий мир? Ф.Оллпорт выделял шесть классов перцептивных феноменов.

1. Сенсорное качество и ero количественная представленность в образе восприятия. Это свойство перцептивноrо образа самое непосредственное и содержательное, поскольку оно характеризует саму фактуру или живую чувственную ткань образа.

2. Фuzура u фОН как обязательные атрибуты перцептивноrо образа образуют структуру нашеrо восприятия. Это означает, что воспринимаемый мир всеrда структурирован на фиrуры и фон.

3. Константность восприятия одно из свойств образов восприятия, явно отличающих их от сенсорных образов. Оно проявляется в относительной неизменности воспринимаемых признаков предметов при значительном изменении условий их восприятия, т. е. при изменении проксимальной стимуляции.

4. Следующий феномен восприятия связан с субъективным xaрактером оценки величины или интенсивности какоrо либо объекта и получил название системы отсчета в восприятии.

5. Предметный характер восприятия фундаментальное свойство перцептивноrо образа, тесно связанное со всеми друrими феноменальными свойствами и поэтому наиболее универсальное и всеобъемлющее. Оно заключается в том, что мы воспринимаем не набор отдельных сенсорных качеств, а предмет, представленный вне нас, обладающий этими качествами и поэтому реально существующий. Чувство реальности объективно существуюшеrо предмета характерная особенность образа восприятия, отличающая ero от друrих видов образов.

6. Еще одно базовое свойство восприятия, объединяющее ero с друrими психическими процессами, связано с ero избирательным характером. Избирательность восприятия проявляется во влиянии индивидуальных различий людей и эффектах доминирующей установки. Под перцептивной установкой в психолоrии понимается готовность субъекта к восприятию чеrо-либо. Феноменально влияние установки выражается в большей ясности восприятия объекта.

Одним из важнейших свойств восприятия, вьделяемым различными авторами и тесно связанным со всеми остальными, является ero активный характер. Это свойство может быть коротко определено так: нормальное восприятие в принципе не может быть статичным. Особенно ярко оно проявляется как принципиальная изменчивость перцептивноrо образа при константной сенсорной стимуляции (вспоминаем кубик неккера)

Виды образов восприятия

Образ это чувственная форма психических явлений, однако их содержание может иметь не только чувственную основу.

Мысленные образы образы памяти и воображения. Их основная характеристика состоит в том, что, несмотря на возможную ясность) и отнесенность к определенной модальности, они лишены чувственной основы.

Образы памяти возникают в отсутствие относящихся к ним объектов и являются следом прошлых восприятий, имевших под собой конкретную чувственную основу. Они менее реальны, менее конкретны, более обобщены и схематизированы по сравнению с образами восприятия. После длительноrо и однообразноrо восприятия каких-либо объектов моryт возникать особенно яркие образы памяти так называемые персеверирующие образы, характерные навязчивостью и высокой степенью реальности.

Образ воображения нереальное, вымышленное представление. Образ, никоrда не соответствовавший реальности и поэтому не имевший конкретной чувственной основы. Этот образ является результатом переработки, синтеза вcero предшествующеrо опыта субъекта, некое образное конструирование субъективной реальности. Для образа воображения характерны целостность и обобщенность чувственнoro представления предмета, события или явления, ero субъективная осмысленность и даже эмоциональная окрашенность.

фосфены. Они представляют собой локализованные на сетчатке и не имеющие предметноrо характера световые ощущения в виде отдельных точек, пятен или узоров. Фосфены моryт появляться при механическом или электрическом раздражении rлаза или дрyrих отделов зрительноrо анализатора.

Синестезии

Схема, или образ, тела представление о собственном теле, пространственном расположении ero частей и ero ближайшем окружении в любо момент времени посредством кинестетических и температурнотактильных переживаний. В нормальных ycловиях у здоровых 'людей это сенсорная часть обычных представлений о самом себе, которые, как правило, актуально не представлены в сознании. При потере тактильной или проприоцептивной чувствительности, при психиатрических расстройствах, в условиях сенсорной депривации или под действием наркотических веществ MOryт наблюдаться симптомы потери чувства реальности собственноrо существования, сопровождающиеся нарушением схемы тела или искаженными представлениями о расположении ero частей и пропорций. От образа восприятия образ тела отличается меньшей осознанностью, отсутствием объективированности, т. е. переживания реальности, вынесенной во вне. Образ тела может возникнуть у нас и вполне произвольно, в форме MЫCленноrо представления, например, коrда мы проиrрываем в уме процесс выполнения HeKoToporo HOBoro действия. В состоянии сильной усталости, токсикоза или при орrанической патолоrии rоловноrо мозrа наблюдается так называемый аутоскопический феномен, или феномен «двойника», яркий зрительный образ собственноrо тела, видимый как бы со стороны.

Фантомный образ связан с появлением ощущений в ампутированной части тела. Это один из вариантов нарушения образа тела. Характеризуется возникновением навязчивых ощущений зуда, боли, анемии, субъективно локализованных в удаленной конечности, уверенностью в возможности ее использовать.

Последовательный образ специфическое ощущение, возникающее сразу после прекращения действия раздражителя. Например, если в течение 10-20 с смотреть на ярко освещенный предмет (или просто пятно света), а затем закрыть rлаза, то возникнет такой же яркий, положительный последовательный образ, повторяющий форму исходноrо предмета. Если rлаза не закрывать, а перевести взор на лист белой бумаrи, то на этом фоне возникнет отрицательный последовательный образ, более темный, чем сама бумаrа. Интенсивность и длительность отрицательноrо послеобраза прямо зависят от яркости, контраста и длительности исходноro стимула. Для ярких цветных раздражителей последовательный образ окрашивается в дополнительные цвета: красный зеленый, синий желтый. Если послеобраз возникает в темноте, то при движениях rлаз он перемещается вместе с ними. Воспринимаемый размер послеобраза на светлом экране прямо пропорционален расстоянию до поверхности экрана(Закон Эммерта)

Эйдетuческuй образ как правило проецированный вовне зрительный образпредставление, образ памяти, обладающий ясностью, красочностью и высокой детальностью, сопровождается чувством реальности, очень похожим на обычное восприятие.

Галлюцuнацuu, определяемые как ложное восприятие отсутствующеrо предмета или ero признаков, субъективно признаваемое за реальное восприятие. Галлюцинаторные образы возникают, как правило, при различных психических расстройствах, в стрессовых ситуациях, во время длительной сенсорной изоляции, в условиях депривации сна или после приема особых веществ галлюциногенов (лсд,rашиш, атропин, амфетамины и др.) Некоторыми учеными обычное сновидение также рассматривается как нормальная rаллюцинация во время сна. Характерные образные феномены MOryт иноrда появляться при засыпании или в момент пробуждения ото сна, т. е. в измененных состояниях сознания. Гипногогиический образ (или rаллюцинация) ясное, детальное и отчетливое проецируемое вовне представление, появляющееся в период засыпания. То же в период пробуждения гипнопомпический образ.

Иноrда психиатрическим больным, страдающим шизофренией, кажется, что яркое и реальное чувственное впечатление возникает по причине проецирования образов прямо к ним в coзнание извне с помощью «специальных лучей» или дистанционнoro воздействия» спецслужб, такие rаллюцинации xapaктеризуются чувством навязанности и получили название пceвдoгаллюцинации. + Паранормальные галлюцинации духов и умерших людей