- •Модуль 1

- •Модуль 3

- •Модуль 4

- •Содержательный модуль 1 «термодинамика»

- •1. Предмет и метод термодинамики

- •2. Термодинамическая система

- •3. Параметры состояния рабочего тела.

- •Отнеся работу расширения к 1 кг массы рабочего тела, получим

- •Лекция 4. Второй закон термодинамики (4) план

- •1. Энтропия

- •Из уравнения (2) следует, что в равновесном процессе

- •2. Общая формулировка второго закона

- •3. Прямой цикл карно

- •4. Обобщенный (регенеративный) цикл карно

- •5. Обратный цикл карно

- •7. Статистическое толкование второго

- •8. Эксергия

- •1. Изохорный процесс

- •При переменной теплоемкости

- •2. Изобарный процесс

- •3. Изотермический процесс

- •4. Адиабатный процесс.

- •5. Политропный процесс

- •Содержательный модуль 2 «реальные газы. Водяной пар»

- •Лекция 6. Термодинамические процессы

- •Реальных газов (4)

- •Содержательный модуль 3 «теплопередача» лекция 7. Основные случаи теплообмена. Теплопроводность (4) план

- •1. Определения

- •3. Теплоотдача между стенкой и жидкостью

- •4. Теплопередача через плоскую стенку

- •5. Теплопередача через цилиндрическую стенку

- •Лекция 8. Теплообмен соприкосновением (4) план

- •2. Вычисление коэффициентов теплоотдачи

- •3. Эмпирические формулы

- •5. Теплопередача к кипячей жидкости.

- •Лекция 9. Теплообмен излучением план

- •1. Физические законы излучения

- •3. Излучение газов

- •Лекция 10. Теплообменный аппарат план

- •1. Основные определения

- •2. Определение поверхности нагрева теплообменного аппарата. Средняя разность температур

- •Содержательный модуль 4 «топливо» лекция. Топливо и основы теории горения

- •1. Состав топлива.

- •2. Характеристика топлива

- •3. Моторные топлива для поршневых двс

- •4. Котельный агрегат и его элементы.

- •5. Вспомогательное оборудование котельной установки.

- •6. Тепловой баланс котельного агрегата.

- •Тема 15. Топочные устройства.

- •15.1. Топочные устройства.

- •15.2. Сжигание топлива.

- •15.3. Теплотехнические показатели работы топок.

- •Тема 16.Горение топлива.

- •16.1. Физический процесс горения топлива.

- •16.2. Определение теоретического и действительного расхода воздуха на горение топлива.

- •16.3. Количество продуктов сгорания топлива.

- •Тема 17. Компрессорные установки.

- •17.1. Объемный компрессор.

- •17.2. Лопаточный компрессор.

- •Литература

- •Теплотехника / Баскаков а. П., Берг в. В., Вит о. К. И др. - м.: Энергоиздат, 1991.- 224 с.

- •Теплотехника / Хазен м. М., Матвеев г д., Грицевский м. Е. И др.- м.: Высш. Школа,1981.- 480 с.

- •Швец и.Т., Толубинский в.И., Алабовский а.Е. И др. Теплотехника - к.: "Вища школа", Головное изд - во, 1976.- 517 с.

Из уравнения (2) следует, что в равновесном процессе

![]() (7)

(7)

![]() (8)

(8)

Очевидно, что в Т, s - диаграмме элементарная теплота процесса изображается элементарной площадкой с высотой Т и основанием ds, а площадь, ограниченная линией процесса, крайними ординатами и осью абсцисс, эквивалент на теплоте процесса.

Формула (7) показывает, что ds и имеют одинаковые знаки, следовательно, по характеру изменения энтропии в равновесном процессе можно судить о том, в каком направлении происходит теплообмен. При подводе теплоты к телу ( >0) его энтропия возрастает (ds> 0), а при отводе теплоты ( < 0) - убывает (ds<0).

2. Общая формулировка второго закона

Из первого закона термодинамики следует, что взаимное превращение тепловой и механической энергии в двигателе должно осуществляться в строго эквивалентных количествах. Двигатель, который позволял бы получать работу без энергетических затрат, называется вечным двигателем первого рода. Ясно, что такой двигатель невозможен, ибо он противоречит первому закону термодинамики. Поэтому первый закон можно сформулировать в виде следующего утверждения: вечный двигатель первого рода невозможен.

В 1755 г. французская Академия наук «раз и навсегда» объявила, что не будет больше принимать на рассмотрение какие-либо проекты вечных двигателей.

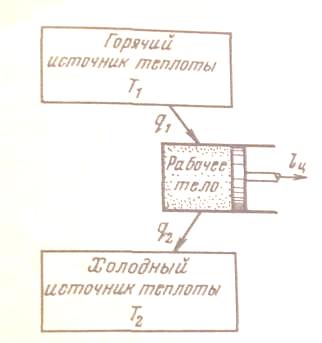

Несмотря на эквивалентность теплоты и работы, процессы их взаимного превращения неравнозначны. Опыт показывает, что механическая энергия может быть полностью превращена в теплоту, например, путем трения, однако теплоту полностью превратить в механическую энергию в периодически повторяющемся процессе нельзя. Многолетние попытки осуществить такой процесс не увенчались успехом. Это связано с существованием фундаментального закона природы, называемого вторым законом термодинамики. Чтобы выяснить его сущность, обратимся к принципиальной схеме теплового двигателя (рис. 2).

|

Рис.2. Термодинамическая схема теплового двигателя |

Как показал опыт, все без исключения тепловые двигатели должны иметь горячий источник теплоты, рабочее тело, совершающее замкнутый процесс — цикл, и холодный источник теплоты.

Практически в существующих тепловых двигателях горячими источниками служат химические реакции сжигания топлива или внутриядерные реакции, а в качестве холодного источника используется окружающая среда - атмосфера. В качестве рабочих тел, как отмечалось выше, применяются газы или пары.

|

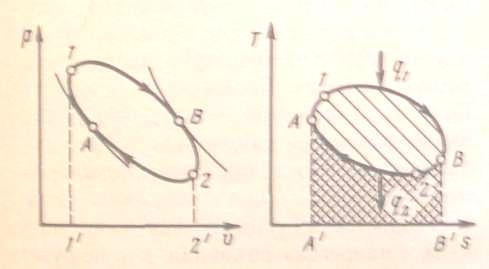

Рис. 3. Круговой процесс (цикл) в р – v и T – S - координатах |

Работа двигателя осуществляется следующим образом (рис.3). Расширяясь по линии 1В2, рабочее тело совершает работу, равную площади 1B22'1'. В непрерывно действующей тепловой машине этот процесс должен повторяться многократно. Для этого нужно уметь возвращать рабочее тело в исходное состояние. Такой переход можно осуществить в процессе 2В1, но при этом потребуется совершить над рабочим телом ту же самую работу. Ясно, что это не имеет смысла, так как суммарная работа - работа цикла - окажется равной нулю.

Для того чтобы

двигатель непрерывно производил

механическую энергию, работа расширения

должна быть больше работы сжатия. Поэтому

кривая сжатия 2А1 должна лежать ниже

кривой расширения. Затраченная в

процессе 2А1 работа изображается

площадью 2А11121.

В результате каждый килограмм рабочего

тела совершает за цикл полезную работу

lц,

эквивалентную площади 1В2А1, ограниченной

контуром цикла. Цикл можно разбить на

два участка: А1В, на котором происходит

подвод теплоты q

,

и В2А, на котором происходит отвод

теплоты q2.

В точках А и В нет ни подвода, ни отвода

теплоты, и в этих точках поток теплоты

меняет знак. Таким образом, для непрерывной

работы двигателя необходим циклический

процесс, в котором к рабочему телу от

горячего источника подводится теплота

q

и отводится от него к холодному теплота

![]() .

В T, s -

диаграмме теплота q

эквивалентна площади А/А1ВВ1,

а

-площади

А1А2ВВ1.

.

В T, s -

диаграмме теплота q

эквивалентна площади А/А1ВВ1,

а

-площади

А1А2ВВ1.

Применим первый закон термодинамики к циклу, который совершает 1 кг рабочего тела:

![]()

Здесь

![]() означает интегрирование по замкнутому

контуру 1В2А1.

означает интегрирование по замкнутому

контуру 1В2А1.

Внутренняя энергия

системы является функцией состояния.

При возвращении рабочего тела в

исходное состояние она также приобретает

исходное значение. Поэтому

![]() ,

и предыдущее выражение превращается

в равенство

,

и предыдущее выражение превращается

в равенство

![]() (9)

(9)

где

![]() представляет собой ту часть теплоты

горячего источника, которая превращена

в работу. Это - теплота, полезно

использованная в цикле, она равна

разности теплот

представляет собой ту часть теплоты

горячего источника, которая превращена

в работу. Это - теплота, полезно

использованная в цикле, она равна

разности теплот

![]() и эквивалентна площади, ограниченной

контуром цикла в T,

s - диаграмме.

и эквивалентна площади, ограниченной

контуром цикла в T,

s - диаграмме.

Отношение работы, производимой двигателем, за цикл, к количеству теплоты, подведенной за этот цикл от горячего источника, называется термическим коэффициентом полезного действия (КПД) цикла:

![]()

Коэффициент полезного действия оценивает степень совершенства цикла теплового двигателя. Чем больше КПД, тем большая часть подведенной теплоты превращается в работу.

Соотношение (9) является математическим выражением принципа эквивалентности тепловой и механической энергии.

Отметим, что если исключить из схемы теплового двигателя холодный источник, то формально принцип эквивалентности не будет нарушен. Однако, как показывает опыт и как следует из проведенного выше анализа работы двигателя, такой двигатель работать не будет.

Тепловой двигатель без холодного источника теплоты, т. е. двигатель, полностью превращающий в работу всю полученную от горячего источника теплоту, называется вечным двигателем второго рода.

Таким образом, второй закон термодинамики можно сформулировать в виде следующего утверждения: «Вечный двигатель второго рода невозможен». В более расшифрованном виде эту формулировку в 1851 г. дал В. Томсон: «Невозможна периодически действующая тепловая машина, единственным результатом действия которой было бы получение работы за счет отнятия теплоты от некоторого источника».

Проблема создания вечного двигателя привлекала исследователей на протяжении длительного времени. Человечество овладело бы не исчерпываемыми запасами внутренней энергии тел, будь построен вечный двигатель второго рода. Действительно, количество теплоты, выделяющейся при охлаждении, например, земного шара всего на 1 К (масса земного шара равна 61024 кг, его удельную теплоемкость примем равной 840 Дж/(кгК), равно 51027Дж. Для сравнения следует указать, что в 2000 г. мировое потребление всех энергоресурсов мира не превысит 51020 Дж, т. е. будет в 10 миллионов раз меньше.