- •Модуль 1

- •Модуль 3

- •Модуль 4

- •Содержательный модуль 1 «термодинамика»

- •1. Предмет и метод термодинамики

- •2. Термодинамическая система

- •3. Параметры состояния рабочего тела.

- •Отнеся работу расширения к 1 кг массы рабочего тела, получим

- •Лекция 4. Второй закон термодинамики (4) план

- •1. Энтропия

- •Из уравнения (2) следует, что в равновесном процессе

- •2. Общая формулировка второго закона

- •3. Прямой цикл карно

- •4. Обобщенный (регенеративный) цикл карно

- •5. Обратный цикл карно

- •7. Статистическое толкование второго

- •8. Эксергия

- •1. Изохорный процесс

- •При переменной теплоемкости

- •2. Изобарный процесс

- •3. Изотермический процесс

- •4. Адиабатный процесс.

- •5. Политропный процесс

- •Содержательный модуль 2 «реальные газы. Водяной пар»

- •Лекция 6. Термодинамические процессы

- •Реальных газов (4)

- •Содержательный модуль 3 «теплопередача» лекция 7. Основные случаи теплообмена. Теплопроводность (4) план

- •1. Определения

- •3. Теплоотдача между стенкой и жидкостью

- •4. Теплопередача через плоскую стенку

- •5. Теплопередача через цилиндрическую стенку

- •Лекция 8. Теплообмен соприкосновением (4) план

- •2. Вычисление коэффициентов теплоотдачи

- •3. Эмпирические формулы

- •5. Теплопередача к кипячей жидкости.

- •Лекция 9. Теплообмен излучением план

- •1. Физические законы излучения

- •3. Излучение газов

- •Лекция 10. Теплообменный аппарат план

- •1. Основные определения

- •2. Определение поверхности нагрева теплообменного аппарата. Средняя разность температур

- •Содержательный модуль 4 «топливо» лекция. Топливо и основы теории горения

- •1. Состав топлива.

- •2. Характеристика топлива

- •3. Моторные топлива для поршневых двс

- •4. Котельный агрегат и его элементы.

- •5. Вспомогательное оборудование котельной установки.

- •6. Тепловой баланс котельного агрегата.

- •Тема 15. Топочные устройства.

- •15.1. Топочные устройства.

- •15.2. Сжигание топлива.

- •15.3. Теплотехнические показатели работы топок.

- •Тема 16.Горение топлива.

- •16.1. Физический процесс горения топлива.

- •16.2. Определение теоретического и действительного расхода воздуха на горение топлива.

- •16.3. Количество продуктов сгорания топлива.

- •Тема 17. Компрессорные установки.

- •17.1. Объемный компрессор.

- •17.2. Лопаточный компрессор.

- •Литература

- •Теплотехника / Баскаков а. П., Берг в. В., Вит о. К. И др. - м.: Энергоиздат, 1991.- 224 с.

- •Теплотехника / Хазен м. М., Матвеев г д., Грицевский м. Е. И др.- м.: Высш. Школа,1981.- 480 с.

- •Швец и.Т., Толубинский в.И., Алабовский а.Е. И др. Теплотехника - к.: "Вища школа", Головное изд - во, 1976.- 517 с.

3. Излучение газов

Излучение газообразных тел резко отличается от излучения твердых тел. Излучение одно- и двухатомных газов столь ничтожно, что эти газы считаются вовсе неизлучающими. Неспособны эти газы и к поглощению лучистой энергии. Луч, направленный на слой двухатомного газа, проходит через него и выходит с другой стороны слоя с той же интенсивностью, с какой он вошел. О таких газах говорят, что они прозрачны (диатермичны) для тепловых лучей.

Иначе обстоит дело в отношении газов трех- и многоатомных. Замечено было, что излучение трехатомных газов и среди них водяного пара и углекислого газа имеет существенное значение в теплообмене между продуктами сгорания топлива и стенками котельных поверхностей нагрева.

Особенность излучения газов состоит в том, что их спектры излучения и поглощения в отличие от спектров черного и серого тел имеют резко выраженный селективный характер, т. е. эти газы излучают и способны к поглощению лучей с определенными длинами волн. Для лучей с другими длинами волн эти газы прозрачны.

Исследования показывают, что газы Н2О и СО2 имеют в своем спектре по три полосы длин волн, в области которых излучение имеет существенное значение.

Ранее уже говорилось, что когда тепловой луч встречает на своем пути твердое тело, то он частично поглощается, частично же отражается. Когда такой луч встречает на своем пути слой газа, способного к поглощению луча с данной длиной волны, то этот луч частично поглощается, частично же проходит через толщу слоя и выходит с другой стороны слоя с интенсивностью, меньшей, чем при входе. Ввиду селективного характера спектра газов здесь может идти речь только об интенсивности лучей с определенной длиной волны, которую мы будем обозначать Iλ(монохроматические излучение и поглощение).

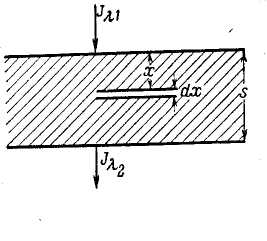

Коэффициент поглощения газового слоя может быть найден из следующих соображений: если Iλ1 — интенсивность излучения, входящего в слой газа, а Iλ2 — выходящего излучения, то коэффициент поглощения Aλ газового слоя составляет (9):

![]() (a)

(a)

Опыт показывает, что потеря интенсивности dIλ на бесконечно малом пути dx луча пропорциональна интенсивности в данной точке и зависит от свойств газа; математически это можно записать так (рис. 9):

dIλ = -βλIλdx; (б)

здесь βλ - коэффициент пропорциональности, зависящий от природы газа, длины волны и состояния газа, он называется показателем поглощения (знак минус поставлен потому, что интенсивность луча по пути падает и d/λ величина отрицательная).

Разделяя в (б) переменные, находим:

![]()

а интегрируя это выражение в пределах от

0 до толщины слоя

s, получаем:

интегрируя это выражение в пределах от

0 до толщины слоя

s, получаем:

После интегрирования (принимая βλ не зависящим от х) получаем:

Рис. 9. Поглощение теплового луча слоем газа. |

что можно записать так:

откуда

![]() (в)

(в)

Подставляя полученное выражение в (а), находим значение коэффициента поглощения слоя и на основании формулы (14) - коэффициент черноты аλ:

![]() (25)

(25)

Эта

формула показывает, что Аλ

зависит от показателя поглощения

βλ

и толщины s

слоя;

при s

-

![]() т. е. слой

большой толщины поглощает монохроматический

луч целиком, что приближает такой слой

по способности к поглощению,

а следовательно, и по способности к

излучению, к

абсолютно черномутелу.

т. е. слой

большой толщины поглощает монохроматический

луч целиком, что приближает такой слой

по способности к поглощению,

а следовательно, и по способности к

излучению, к

абсолютно черномутелу.

Формула (25) справедлива для монохроматического излучения. Распространяя ее на все излучение слоя газа толщиной s, можно для него вычислить коэффициент черноты а, который, как и аλ, будет зависеть от толщины слоя и от состояния газа, т. е.

а = f(р,T, s). (26)

При практических расчетах излучения СО2 в продуктах сгорания зависимость а от р и s заменяют зависимостью от произведения ps, где для продуктов сгорания р парциальное давление данного излучающего газа в смеси.

Таким образом, для коэффициента черноты СО2 получают зависимость

a = F(p, s, T). (27)

Для водяного пара получается такая же зависимость, но с добавочной поправкой на парциальное давление р.

Экспериментальные данные для вычисления а и способы подсчета количеств тепла, передаваемого излучением, приводятся в специальных курсах.

Когда найдены в отдельности количества тепла, переданные за единицу времени излучением СО2 и Н2О, определяют суммарное количество тепла, переданное излучением поверхности F:

![]()

и после этого находят значение коэффициента теплоотдачи излучением по следующей формуле:

![]() (28)

(28)

здесь t - температура газов;

tCT - температура стенки.

Общий же коэффициент теплоотдачи для теплообмена соприкосновением и излучением (сложный теплообмен) равен сумме:

а = ас + аизл. (29)