- •Модуль 1

- •Модуль 3

- •Модуль 4

- •Содержательный модуль 1 «термодинамика»

- •1. Предмет и метод термодинамики

- •2. Термодинамическая система

- •3. Параметры состояния рабочего тела.

- •Отнеся работу расширения к 1 кг массы рабочего тела, получим

- •Лекция 4. Второй закон термодинамики (4) план

- •1. Энтропия

- •Из уравнения (2) следует, что в равновесном процессе

- •2. Общая формулировка второго закона

- •3. Прямой цикл карно

- •4. Обобщенный (регенеративный) цикл карно

- •5. Обратный цикл карно

- •7. Статистическое толкование второго

- •8. Эксергия

- •1. Изохорный процесс

- •При переменной теплоемкости

- •2. Изобарный процесс

- •3. Изотермический процесс

- •4. Адиабатный процесс.

- •5. Политропный процесс

- •Содержательный модуль 2 «реальные газы. Водяной пар»

- •Лекция 6. Термодинамические процессы

- •Реальных газов (4)

- •Содержательный модуль 3 «теплопередача» лекция 7. Основные случаи теплообмена. Теплопроводность (4) план

- •1. Определения

- •3. Теплоотдача между стенкой и жидкостью

- •4. Теплопередача через плоскую стенку

- •5. Теплопередача через цилиндрическую стенку

- •Лекция 8. Теплообмен соприкосновением (4) план

- •2. Вычисление коэффициентов теплоотдачи

- •3. Эмпирические формулы

- •5. Теплопередача к кипячей жидкости.

- •Лекция 9. Теплообмен излучением план

- •1. Физические законы излучения

- •3. Излучение газов

- •Лекция 10. Теплообменный аппарат план

- •1. Основные определения

- •2. Определение поверхности нагрева теплообменного аппарата. Средняя разность температур

- •Содержательный модуль 4 «топливо» лекция. Топливо и основы теории горения

- •1. Состав топлива.

- •2. Характеристика топлива

- •3. Моторные топлива для поршневых двс

- •4. Котельный агрегат и его элементы.

- •5. Вспомогательное оборудование котельной установки.

- •6. Тепловой баланс котельного агрегата.

- •Тема 15. Топочные устройства.

- •15.1. Топочные устройства.

- •15.2. Сжигание топлива.

- •15.3. Теплотехнические показатели работы топок.

- •Тема 16.Горение топлива.

- •16.1. Физический процесс горения топлива.

- •16.2. Определение теоретического и действительного расхода воздуха на горение топлива.

- •16.3. Количество продуктов сгорания топлива.

- •Тема 17. Компрессорные установки.

- •17.1. Объемный компрессор.

- •17.2. Лопаточный компрессор.

- •Литература

- •Теплотехника / Баскаков а. П., Берг в. В., Вит о. К. И др. - м.: Энергоиздат, 1991.- 224 с.

- •Теплотехника / Хазен м. М., Матвеев г д., Грицевский м. Е. И др.- м.: Высш. Школа,1981.- 480 с.

- •Швец и.Т., Толубинский в.И., Алабовский а.Е. И др. Теплотехника - к.: "Вища школа", Головное изд - во, 1976.- 517 с.

Содержательный модуль 3 «теплопередача» лекция 7. Основные случаи теплообмена. Теплопроводность (4) план

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2. ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ. РАСПРОСТРА-НЕНИЕ ТЕПЛА В ОДНОСЛОЙНОЙ И МНОГОСЛОЙНОЙ ПЛОСКОЙ СТЕНКЕ

3. ТЕПЛООТДАЧА МЕЖДУ СТЕНКОЙ И ЖИДКОСТЬЮ

4. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ЧЕРЕЗ ПЛОСКУЮ СТЕНКУ

5. ТЕПЛОПЕРЕДАЧА ЧЕРЕЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКУЮ СТЕНКУ

1. Определения

Если тело А передало каким-либо образом телу В некоторое количество тепла Q, то говорят, что между этими телами произошел теплообмен.

Различают два принципиально отличных друг от друга вида теплообмена. Один из них связан с преобразованием энергии: это—теплообмен излучением, или радиацией. В этом случае тепловая энергия, теряемая телом А, превращается в лучистую энергию; распространяющиеся лучи достигают тела В, и здесь происходит полное или частичное преобразование лучистой энергии в тепловую, которая и воспринимается телом В.

Другой вид теплообмена заключается в том, что передача тепла от одного тела к другому происходит путем соприкосновения.

В теплотехнике особенно важен теплообмен соприкосновением между движущейся жидкостью и твердым телом, получивший название теплоотдачи. Этот вид теплообмена встречается в тепловых аппаратах как часть общего случая перехода тепла от одной жидкости к другой через разделяющую их стенку. Такой общий случай мы будем называть теплопередачей. Под жидкостью мы в данном случае разумеем как к а п е л ь н у ю жидкость, так и у п р у г у ю жидкость - газ.

В качестве примера рассмотрим явление теплообмена в паровом котле. Тепло от дымовых газов передается как соприкосновением, так и излучением металлу трубок и от них — воде, движущейся внутри трубок. В этом случае переход тепла в отдельности от газов к стенкам трубок и от стенок трубок к воде мы будем называть теплоотдачей, комплексное же явление перехода тепла от газов к воде - теплопередачей.

Как видно, два способа теплообмена - радиацией и соприкосновением — могут происходить одновременно.

Теплообмен между двумя какими-либо телами связан с распространением тепла внутри одного и того же тела как твердого, так и жидкого.

Распространение тепла в н у т р и одного и того же тела может быть двоякого рода. В одном случае тепло внутри тела может распространяться теплопроводностью (кондукцией); при этом отсутствует движение конечных масс тела; сущность же переноса тепла заключается в том, что вследствие наличия разности температур молекулы тела в той его части, где температура выше, обладают большей кинетической энергией и при столкновениях с соседними молекулами передают им часть своей энергии. Так осуществляется перенос тепловой энергии.

Сущность теплообмена соприкосновением, связанного с распространением тепла теплопроводностью, впервые с кинетической точки зрения правильно объяснил М. В. Ломоносов в своем труде «Размышления о причине теплоты и стужи». При этом он исходил из закона сохранения движения, что видно из следующих его слов: «Если более теплое тело А приходит в соприкосновение с другим телом В, менее теплым, то находящиеся в соприкосновении частички тела А быстрее вращаются, чем частички тела В. От более быстрого вращения частички тела А ускоряют вращательное движение частичек тела В, т. е. передают им часть своего движения; сколько движения уходит от первых, столько же прибавляется ко вторым. Поэтому, когда частички тела А ускоряют вращательное движение частичек тела В, то замедляют свое собственное, а отсюда, когда тело А при соприкосновении нагревает тело В, то само оно охлаждается».

В жидкостях наряду

с теплопроводностью тепло может

распространяться и благодаря перемешиванию

нагретых и не нагретых слоев жидкости,

при котором и происходит перенос тепла.

Такой вид распространения тепла

назы вается

распространением тепла конвекцией или

просто конвекцией.

Очевидно, что в твердых телах не может

идти речь о переносе тепла этим способом.

вается

распространением тепла конвекцией или

просто конвекцией.

Очевидно, что в твердых телах не может

идти речь о переносе тепла этим способом.

Распространение тепла конвекцией связано, таким образом, с движением самой жидкости, части которой, переходя в область с другой температурой, обмениваются теплом с соседними частями.

Следует иметь в виду, что тепло в жидкостях может передаваться и исключительно теплопроводностью. Так, если нагрев неподвижной жидкости, находящейся в сосуде, производить сверху, то никакой конвекции не происходит и тепло будет передаваться лишь молекулярным процессом, т. е. теплопроводностью. Однако количество тепла, передаваемое теплопроводностью, при наличии конвекции в большинстве случаев играет относительно малую роль.

2. ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ В ТВЕРДОМ ТЕЛЕ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕПЛА В ОДНОСЛОЙНОЙ И МНОГОСЛОЙНОЙ ПЛОСКОЙ СТЕНКЕ

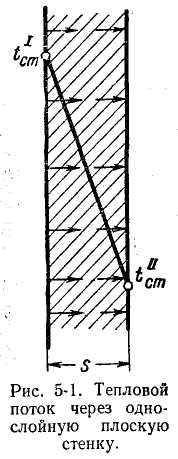

Мы рассмотрим

здесь случай распространения тепла в

однородном твердом теле, когда весь

поток тепла, подводимый к поверхности

стенки, имеющей температуру

![]() (рис. 1), проходит через тело и уходит

наружу через противоположную поверхность

стенки, температура которой равна

(рис. 1), проходит через тело и уходит

наружу через противоположную поверхность

стенки, температура которой равна

![]() .

.

Если с течением времени температура в каждой точке внутри стенки не меняется, то такой поток тепла называется стационарным, или установившимся.

Если поток тепла нестационарный, то часть подводимого тепла идет на нагревание самой стенки (или происходит ее охлаждение), и в этом случае температура в каждой точке внутри тела с течением времени меняется.

Обычно на практике установлению стационарного потока предшествует нестационарный режим, при котором стенка нагревается (или охлаждается). Когда это нагревание прекращается, нестационарный режим переходит в стационарный.

По эмпирическому

закону Фурье количество тепла, проходящее

в твердом теле от одной поверхности

стенки с температурой

![]() к другой с температурой

к другой с температурой

![]() ,

прямо пропорционально поверхности

стенки, разности температур и времени,

обратно пропорционально толщине стенки

и, наконец, указанное количество тепла

зависит от свойств материала, из которого

сделана стенка.

,

прямо пропорционально поверхности

стенки, разности температур и времени,

обратно пропорционально толщине стенки

и, наконец, указанное количество тепла

зависит от свойств материала, из которого

сделана стенка.

Если обозначить: Q - количество тепла, которое проходит от одной поверхности стенки к другой; - температура одной поверхности стенки, °С; - температура другой поверхности стенки, °С; τ - время; s - толщина стенки; F - поверхности стенки, то

![]() (1)

(1)

Для бесконечно-тонкой стенки с толщиной ds уравнение (5-1) принимает вид:

![]()

Знак минус поставлен потому, что по смыслу дифференциала dt - здесь число отрицательное, так как температура по направлению потока тепла уменьшается.

Дробь представляет собой изменение температуры на единицу пути потока, называется градиентом температуры.

Для того чтобы установить смысл коэффициента пропорциональности λ, надо решить уравнение относительно него и всем величинам, кроме Q, входящим в полученное значение λ, придать значение единицы. Получаем:

![]()

Следовательно, коэффициент λ измеряет количество тепла, распространяющееся в течение 1 с. в теле от одной его поверхности размером в 1 м2 к другой такой же поверхности при толщине тела 1 м и при разности температур на поверхности 10. Этот коэффициент называется коэффициентом теплопроводности или просто теплопроводностью тела и измеряется в системе МКС единицей дж • м/(м2 • с • град), а так как Дж/с = Вт, то единицей измерения служит величина Вт - м/(м2 • град).

Опыт показывает, что коэффициент теплопроводности зависит от температуры, и при точных расчетах эта зависимость должна учитываться.

Количество тепла Q, отнесенное к единице времени и измеряемое в дж/сек (вт) или ккал/ч, называют тепловым потоком (иногда тепловой мощностью); тепловой поток, отнесенный к единице поверхности и измеряемый в Вт/м2 или ккал/(м2 • ч), называют поверхностной плотностью теплового потока или кратко - плотностью теплового потока (обозначают q).

Таким образом, если разделить обе части уравнения (1) на Fτ, получим:

![]() (2)

(2)

Часто уравнение (2) записывают в таком виде:

(3)

(3)

В этом виде формула для теплового потока может быть уподоблена формуле закона Ома для постоянного тока, и тогда плотность теплового потока q в формуле (5-3) соответствует плотности электрического тока, проходящего через единицу площади сечения проводника в формуле закона Ома, а разность температур — разности потенциалов, величина s/λ - омическому сопротивлению, приходящемуся на единицу сечения в той же формуле. В соответствии с этим величина s/λ называется термическим сопротивлением теплопроводности.

Таким образом, для данного случая можно установить следующее правило: плотность теплового потока численно равна частному от деления разности температур поверхностей стенки на термическое сопротивление теплопроводности между этими поверхностями, В дальнейшем это правило будет распространено и на явления теплоотдачи и теплопередачи.

Важной характеристикой материалов служит величина называемая коэффициентом температуропроводности, единицей ее измерения служит в системе МКС величина м2/с.

![]()

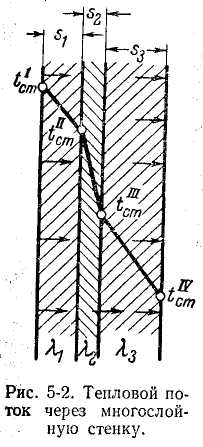

Р ассмотрим

плоскую стенку, составленную из

нескольких - положим, трех - отдельных

слоев. Пусть температуры на границах

слоев, толщины стенок и значения

коэффициентов теплопроводности для

каждой из стенок будут такими, как это

указано на рис. 2. Тепловой поток,

проходящий через каждую из стенок, будет

по величине один и тот же, поскольку мы

рассматриваем стационарный режим.

Отсюда для каждой из стенок на основании

уравнения (3) можно написать:

ассмотрим

плоскую стенку, составленную из

нескольких - положим, трех - отдельных

слоев. Пусть температуры на границах

слоев, толщины стенок и значения

коэффициентов теплопроводности для

каждой из стенок будут такими, как это

указано на рис. 2. Тепловой поток,

проходящий через каждую из стенок, будет

по величине один и тот же, поскольку мы

рассматриваем стационарный режим.

Отсюда для каждой из стенок на основании

уравнения (3) можно написать:

Из написанных уравнений можно получить:

![]()

![]() (а)

(а)

Складывая почленно все уравнения, получим:

![]()

Отсюда

(4)

(4)

Если полученную формулу сравнить с формулой (3), можно заключить, что формула (4) составлена по тому же правилу: в числителе стоит разность температур граничных поверхностей, а в знаменателе - термическое сопротивление между рассматриваемыми граничными поверхностями, которое в данном случае представляет собой сумму термических сопротивлений отдельных слоев.

Анализируя уравнения (а), можно составить правило для вычисления какой-либо из промежуточных температур; так из второго уравнения находим:

![]()

из третьего уравнения можно написать:

![]()

Полученные

уравнения позволяют установить следующее

правило. Температура данной изотермической

поверхности

тела (т. е. такой поверхности, во всех

точках которой

температура одинакова), например

![]() ,

равна температуре

какой-либо предыдущей изотермической

поверхности,

в этом случае

,

за вычетом произведения теплового

потока q

на

термическое сопротивление s3/λ3

между

рассматриваемыми поверхностями; или

температура данной

изотермической поверхности, например

,

равна

температуре

,

равна температуре

какой-либо предыдущей изотермической

поверхности,

в этом случае

,

за вычетом произведения теплового

потока q

на

термическое сопротивление s3/λ3

между

рассматриваемыми поверхностями; или

температура данной

изотермической поверхности, например

,

равна

температуре

![]() какой-либо

последующей поверхности, сложенной

с произведением теплового потока q

на

термическое

сопротивление s3/λ3

между

рассматриваемыми поверхностями.

какой-либо

последующей поверхности, сложенной

с произведением теплового потока q

на

термическое

сопротивление s3/λ3

между

рассматриваемыми поверхностями.

Так, если желательно вычислить температуру tx в точке, отстоящей на расстоянии х (рис. 2) от крайней правой поверхности третьего слоя, по температуре t1, то на основании выведенного правила получим:

![]() (5)

(5)

или по температуре

![]() (6)

(6)

Зависимость (6) при λ = const - уравнение прямой линии, так что температура в любой точке по толщине стенки изменяется пропорционально расстоянию точки от рассматриваемой граничной поверхности, что и видно на рис. 2.

Изложенные здесь два правила - одно для вычисления теплового потока, другое для вычисления температуры - будут в дальнейшем нами использованы для других случаев теплообмена.