- •Материалы

- •Содержание тома 1

- •Примеры создания современных быстровозводимых сооружений для экстремальных видов спорта в различных городах мира

- •Повышение энергоэффективности объектов

- •0.3 Возможность прогнозирования формы вогнутой части колеи на основе решения об эквивалентной длительности нагружения дорожных одежд

- •0.4 Быстротвердеющие бетоны для конструкций, возводимых в скользящей опалубке

- •0.5 Особенности кластерной формы организации экономических отношений в строительстве

- •0.6 Современное состояние и перспективы использования нанодисперсных добавок для бетонов

- •0.7 Особенности защиты от шума энергоэффективных зданий

- •0.8 Минимизация материальных затрат на обеспечение повышенной живучести зданий и сооружений1 Серпик и.Н., Алексейцев а.В., Курченко н.С.,

- •0.9 Перспективы «зеленого» строительства в брянской области

- •0.10 Исследование особенностей Измерения теплотехнических параметров каменных кладок

- •0.11 Структурный анализ и структурные изменения экономики россии2

- •1. Структурные сдвиги в экономике рф в рамках взаимодействия государственного и частного сектора.

- •2. Сдвиги по выпуску продукции

- •3. Сдвиги по занятости

- •4. Сдвиги по инвестициям и основным фондам

- •2. Оптимальность структуры российской экономики

- •1999-2011 Гг. ( - уравнение регрессии)

- •Альхарби Нура Айад Джаним, Аксёнова л.Л.

- •Иващенко ю.Г., Евстигнеев с.А., Страхов а.В.

- •Клюев а.В., Лесовик р.В., Пикалова е.К.

- •Клюев с.В., Лесовик р.В., Давыдова э.А., Лапшин р.Ю.

- •Литература

- •2 Гост р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования [текст]/Введ. 01.01.2011– м.: Изд-во Стандартов, 2011. – 6с.

- •3 Гост р 53231-2008 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности [текст]. Введ. 25.12.2008. – м.: Стандартинформ, 2009.

- •Муртазаев с-а.Ю., Сайдумов м.С., Алиев с.А.

- •Огурцова ю.Н., Соловьева л.Н., Ищенко а.В., Боцман а.Н.

- •Павленко н.В., Капуста м.Н., Осадчая м.С., Любимов д.Н.

- •Плотников в.В., Ботаговский м.В., Ушакова а.И.

- •Постникова о.А., Лукутцова н.П., Мацаенко а.А., Петров р.О.

- •Пыкин а.А., Лукутцова н.П., Дегтерев е.В.

- •Рахимбаев и.Ш., Половнёва а.В.

- •Рахимбаев ш.М., Толыпина н.М., Карпачева е.Н.

- •Соловьева л.Н., Еремин н.В.

- •Сыромясов в.А., Иванов а.И., Столбоушкин а.Ю., Алюнина к.В.

- •Шестаков н.И., Могнонов д.М., Аюрова о.Ж., Ильина о.В.

- •Федоренко е.А., Гегерь в.Я., Маркин д.В., Дунаев в.А.

- •Чернышева н.В., Эльян Исса Жамал Исса, Дребезгова м.Ю.

- •Шевченко л.М., Соболева г.Н., Королева е.Л., Иванова н.Н.

- •Янченко в.С, Лукутцова н.П, Горностаева е.Ю., Филимонов д.В.

- •Кононова м.С., Кривоносова д.В., Исаева в.В.

- •1 Гост 30732-2006 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия [Текст]. – м.: Стандартинформ, 2008. – 44 с.

- •Кононов а.Д., Кононов а.А., Варданян н.А., Аникин в.Н.

- •Литература

- •Кононов а.Д., Кононов а.А., Варданян н.А., Изотов д.Ю.

- •Литература

- •Литература

- •К вопросу об актуализации сНиП «нагрузки и воздействия»

- •Использование высокопрочной арматуры в армокаменных конструкциях

- •3.3 Совершенствование методов расчета железобетонных конструкций со смешанным армированием

- •3.4 Оценка напряженно-деформированного состояния фундаментных конструкций при разработке тэо реконструкции технологического комплекса Иноземцев в.К., Редков в.И., Иноземцева о.В.

- •3.5 Анализ начальной надежности железобетонных конструкций со сложным напряженным состоянием

- •3.6 Способ изготовления дверей

- •С разноцветной филенкой

- •Лукаш а.А., Свиридова е.А., Уливанова е.В.

- •(Бгита, г. Брянск, рф)

- •3.7 Динамическая устойчивость водонасыщенных грунтовых массивов намытых территорий при сейсмических воздействиях

- •Литература

- •3.8 Расчет элементов из клееной древесины cо стыковкой частью торцов

- •3.9 Анализ условий прочности конструкций из древесины с учетом сложного напряженного состояния

- •3.10 Анализ живучести железобетонных стержневых конструкций при потере устойчивости

- •3.11 Оценка вероятности отказа мостовых сооружений как строительной технической системы

- •3.12 Автоматизированный алгоритм оценки устойчивости откосов грунтовых сооружений

- •3.13 Моделирование свойств грунта при определении осадок центрально нагруженных ленточных фундаментов

- •3.14 Свободные колебания упругих ортотропных пластинок в виде правильных многоугольнков с однородными граничными условиями

- •3.15 Архитектурно-конструктивная система манежа с крытым футбольно-легкоатлетическим стадионом размерами 108×174 м на основе рамной схемы для г. Брянска

- •1 Привязка манежа к площадке строительства в г. Брянске

- •2 Архитектурно-планировочные, технологические и конструктивные решения

- •3 Расчет и конструирование поперечной рамы каркаса с ферменным ригелем

- •4 Расчет прогонов кровли с учетом косого изгиба. Подбор связей

- •5 Технико-экономические показатели конструктивной системы

- •3.16 Разработка универсальной каркасной архитектурно-конструктивной системы

- •Из стальных конструкций

- •1 Исходные данные для проектирования

- •2 Основные конструктивные решения

- •3 Статический расчет поперечной рамы каркаса и подбор сечений

- •3.17 Научная экспертиза железобетонных

- •Конструкций части цеха предприятия «метаклэй», пострадавшей от пожара, и разработка

- •Рекомендаций по реконструкции цеха

- •Сенющенков м.А., Швачко с.Н., Марченков п.А., Фещуков п.В.

- •1 Натурные обследования конструкций

- •2 Инструментально-лабораторные обследования

- •3 Расчетная экспертиза несущих железобетонных конструкций цеха

- •4 Расчетная экспертиза несущих стальных конструкций цеха

- •5 Усиление и демонтаж строительных конструкций

- •5.1 Усиление подстропильной фермы по оси (д, 19-21)

- •5.2 Демонтаж кровли и плит покрытия в осях (20-21, а-к) с устройством

- •5.3 Демонтаж стропильной железобетонной фермы по оси (21, а-д)

- •5.4 Усиление железобетонной двухветвевой колонны по оси (21, д)

- •5.5 Усиление половины подкрановой балки бкнб12-1к натяжными хомутами

- •5.6 Реконструкция торцовой стены по оси (21, а-к) и усиление

- •3.18 Оценка НагруженностИ повреждаемых стальных рам с учетом ударного взаимодействия с внешними преградами

- •3.19 Экспериментально-теоретическое исследование динамики стальной рамной конструкции при быстрой структурной перестройке

- •3.20 Конечно-элементное моделирование деформаций железобетонных плит

- •3.21 Основы расчета рамных конструкций переменного сечения из сварных двутавров с гибкой стенкой

- •3.22 Повышение эффективности стеновых строительных блоков из арболита

- •3.23 Экспресс прогнозирование риска строительства с учетом параметров существующей застройки

- •3.24 Напряженно-деформированное состояние сетчатой арматуры в швах кирпичной кладки

- •Проблемы инновационного биосферно-совместимого

- •Социально-экономического развития в строительном,

- •Жилищно-коммунальном и дорожном комплексах

- •Материалы

- •241037, Брянск, проспект Станке Димитрова, 3, бгита, тел. (4832) -746008

- •241050, Г. Брянск, ул. Горького, 30

Литература

Вознесенский Е.А. Поведение грунтов при динамических нагрузках.- М.: Издательство МГУ, 1997. – 286 с.

Ишихара К. Поведение грунтов при землетрясениях. С.Петербург, 2006. – 379 с.

Мирсаяпов И.Т., Королева И.В. Футбольный стадион на 45000 зрителей, ул. Чистопольская. Лабораторные динамические исследования грунтов при сценарных землетрясениях площадки строительства объекта. Отчет о научно-исследовательской работе. Казань, ФГОУ ВПО «Казанский государственный архитектурно-строительный университет», 2010г. – 69 с.

Ставницер Л.Р. Сейсмостойкость оснований и фундаментов. – М.: Издательство АСВ, 2010. – 448 с.

Seed H.B. Soli liquefaction and cyclic mobility evaluation for level ground during earthquakes. Journal of ASCE. 1996. 105, T2, Р. 201-255.

3.8 Расчет элементов из клееной древесины cо стыковкой частью торцов

Михайловский Д.В., Коваленко М.С. (КНУСА, г. Киев, Украина)

Рассмотрены существующие методики определения изгибающего момента во внецентренно-сжато-изгибаемых элементах с учетом деформированной схемы работы. Предложена и обоснована численным сопоставлением собственная методика определения расчетного изгибающего момента для элементов из клееной древесины cо стыковкой частью торцов.

Данная работа посвящена расчету элементов конструкций из цельной и клееной древесины (верхним поясам ферм) в которых используется конструктивный прием, уменьшающий расчетный изгибающий момент от поперечной внеузловой нагрузки, путем создания разгружающего встречного момента. Суть конструктивного приема состоит в том, что внутреннее продольное усилие в элементах смещается вниз от геометрической оси, что достигается внецентренным стыкованием элементов в узлах. Таким образом, практически без значительных материальных и производственных затрат достигается максимальный экономический эффект. С точки зрения законов развития технических систем данный прием эволюционный.

В существующих нормативных документах 1, 2, 3, 4, как отечественных, так и зарубежных, конкретных указаний по расчету таких элементов не содержится, хотя косвенно говорится о целесообразности использования конструктивного приема, оговоренного ранее.

В нормах и учебно-методической литературе рассматривают лишь сжато-изгибаемые элементы, находящиеся под действием поперечной нагрузки и продольной силы, приложенной по геометрической оси элемента. На такие элементы распространяется методика расчета обычных сжато-изгибаемых элементов, основанная на теории краевых напряжений проф. Завриева К.С. 5. Данная методика расчета достаточно приближенная. Однако, она автоматически перешла на расчет сжато-изгибаемых элементов с внецентренным приложением продольного усилия. В учебно-методической литературе [6, 7, 8] приведены расчеты внецентренно-сжато-изгибаемых элементов с использованием теории проф. Завриева К.С. Однако, следует отметить, что физические явления, происходящие в центрально сжато изогнутых и во внецентренно-сжато-изогнутых элементах отличаются.

В данной работе предложен метод расчета, который, по мнению авторов, адекватно отображает физическое явление внецентренно-сжато-изгибаемых элементов. Ниже приведем его обоснование.

Рисунок 1 - Расчетная схема внецентренно-сжато-изгибаемого элемента

Из сопротивления материалов известно, что прогиб балки уx (рисунок 1) в состоянии статического равновесия элемента определяется из дифференциального уравнения:

![]() .

(1)

.

(1)

Уравнение деформированной оси стержня можно получить, дважды проинтегрировав уравнение (1):

![]() .

(2)

.

(2)

В общем случае уравнение изгибающего момента с учетом поперечных деформаций приобретает вид:

![]() .

(3)

.

(3)

В формуле (3), для решения дифференциального уравнения (1) следует предварительно задаться уравнением кривой деформированной оси. В [7, 10] предложено в качестве кривой деформированной оси применять тригонометрический ряд Фурье (4), который должен удовлетворять краевым условиям.

![]() (4)

(4)

Учитывая тот факт, что при симметричной нагрузке первый член ряда дает точность, равную 95-97%, в дальнейшем ограничимся только им.

Подставив из

уравнения (4)

![]() в (3) и дважды проинтегрировав (2), получаем

уравнение деформированной оси элемента

в общем виде. В уравнения вводим краевые

условия для заданной расчетной схемы

(рисунок 2) и находим постоянные

интегрирования. Тогда расчетный прогиб

в середине пролета элемента равен:

в (3) и дважды проинтегрировав (2), получаем

уравнение деформированной оси элемента

в общем виде. В уравнения вводим краевые

условия для заданной расчетной схемы

(рисунок 2) и находим постоянные

интегрирования. Тогда расчетный прогиб

в середине пролета элемента равен:

.

(5)

.

(5)

Максимальный расчетный момент находится в середине пролета элемента. Подставив нужную координату сечения и выполнив математические преобразования получаем формулу для определения расчетного момента в внецентренносжато-изгибаемом элементе с учетом деформированной оси:

(6)

(6)

Для упрощения расчетных формул (5), (6) заменяем составляющие уравнения условиями для определения изгибающего момента (Mq; MN) и прогиба (fq; fN) в балке на двух опорах под действием равномерно распределенной нагрузки и продольной силы, и параметром U (7). Окончательно получаем запись для определения расчетного изгибающего момента (8) и прогиба (9).

;

;

![]() ;

;

;

;

;

;

(7)

(7)

(8)

(8)

(9)

(9)

Полученные формулы (8), (9) точно передают физическое явление, которое происходит в элементах, работающих на внецентренное сжатие с изгибом, в соответствии с расчетной схемой (рисунок 2).

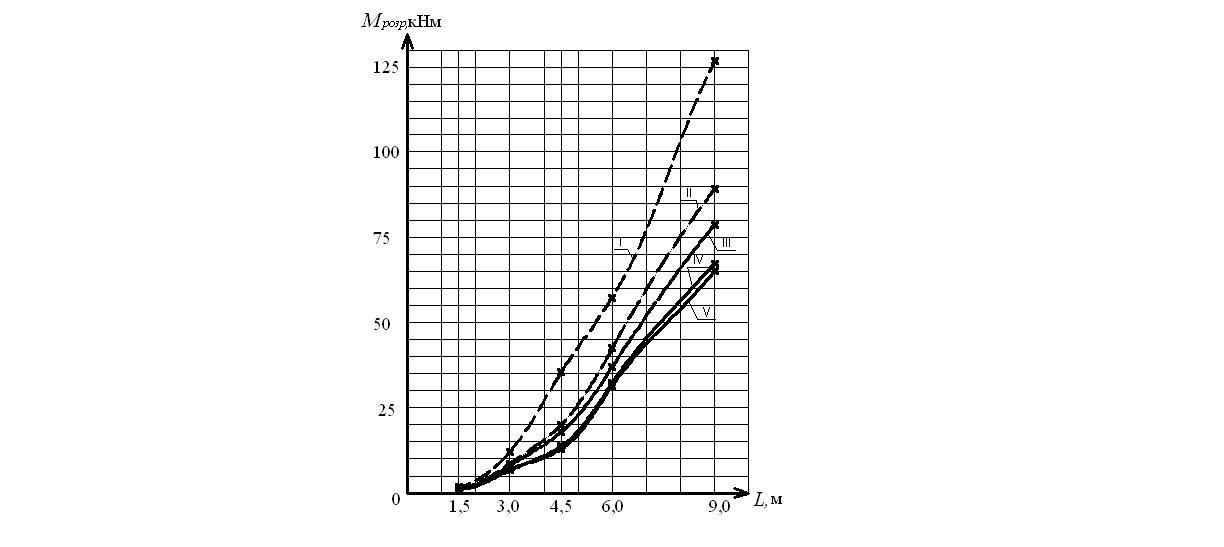

Для сравнения предложенной методики с другими, используемыми в учебно-методической литературе [7, 9, 10, 11], были проведены численные исследования, которые касались определения расчетного изгибающего момента Mрозр в панелях верхних поясов ферм. Для возможности сопоставления результатов общая геометрия ферм и нагрузки приняты одинаковыми. Менялся только тип решетки ферм, а соответственно длины элементов и гибкости верхнего пояса. Элементам задавались физико-механические характеристики согласно нормам проектирования: расчетное сопротивление на изгиб - Rзг= Rс=15 МПа (для древесины 2-го сорта); модуль упругости вдоль волокон Е=10000 МПа.

Сравнивались пять методик определения расчетного изгибающего момента с учетом деформированной оси элемента верхнего пояса с внецентренным приложением продольной силы:

І. Методика 11

,

(10)

,

(10)

ІІ. Методика 9

,

(11)

,

(11)

ІII. Методика 11

![]() ,

(12)

,

(12)

где fq – прогиб элемента от действия равномерно распределенной поперечной нагрузки.

IV. Методика 11

![]() ,

(13)

,

(13)

где fq – прогиб элемента от действия равномерно распределенной поперечной нагрузки, fN - выгиб от действия продольной силы.

V. Методика – формула (8).

Результаты численных исследований представлены в виде графика зависимости расчетного момента Mрозр от пролета панели верхнего пояса (рисунок 2). Из графика (рисунок 2) четко прослеживается существенное увеличение расхождения расчетных моментов, определенных по разным методикам. Неплохая сходимость всех представленных методик происходит только при незначительных пролетах (до 3-х метров), а соответственно и гибкостях элементов.

Рисунок 2 - График зависимости расчетного момента от пролета панели верхнего пояса

Р исунок

3 - Графики зависимости напряжения от

пролета панели верхнего пояса по

предложенным методикам

исунок

3 - Графики зависимости напряжения от

пролета панели верхнего пояса по

предложенным методикам

Результаты исследований показали значительное расхождение предложенной методики расчета (V) с методиками (I, II, III), которые не отражают физическое явление, происходящее во внецентренно-сжато-изгибаемых элементах. Также следует отметить, что разница между методиками IV и V не превышает 7%. Но методика V адекватно формализует физическое явление. Для практических целей можно использовать IV методику, но с корректировкой стандартной формулы для определения fN.

Формулы (8) и (9) позволяют учитывать реальную работу внецентренно-сжато-изгибаемых элементов с применением современных программных комплексов и получать точные значения изгибающего момента в расчетном сечении. Особенно введение точной методики расчета актуально для современных большепролетных конструкций из клееной древесины.

Заключение

В большепролетных конструкциях из клееной древесины широкое распространение нашел конструктивный прием по стыковке панелей верхних поясов частью торцов с целью уменьшения расчетного изгибающего момента от внеузловой нагрузки. В нормативных документах и учебно-методической литературе не содержится конкретных рекомендаций относительно определения расчетного изгибающего момента в таких элементах. Предложенная в данной работе методика позволяет достаточно точно определять расчетный момент во внецентренно-сжато-изгибаемых элементах с учетом деформированной схемы, что даст возможность рационально проектировать современные большепролетные конструкции из клееной древесины.

Литература

Деревянные конструкции: СНиП ІІ-25-80. – М. : Стройиздат – Госстрой СССР, 1982. – 66 с.

СП 64.13330.2011 Деревянные конструкции. Актуализированная редакция СНиП II-25-80. – ОАО «ЦПП» – Москва, 2011. – 87 с.

Деревянные конструкции: СНБ 5.05.01-2000. – Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь – Минск, 2001. – 70 с.

ДБН В.2.6-161:2010 «Конструкції будинків і споруд. Дерев’яні конструкції. Основні положення» - К. "Укрархбудінформ" 2010. – 109с.

Завриев К.С. Расчет стержней на одновременное действие изгиба и осевого сжатия. – Тифлис. – 1932.

Иванов В.Ф. Конструкции из дерева и пластмасс. Учебник для вузов/ В.Ф. Иванов – Л.: Стройиздат, 1966. – 352 с.

Конструкции из дерева и пластмасс. Учебник для вузов. / [Карлсен Г. Г., Большаков В. В., Каган М. Е. и др.] Под ред. Карлсена Г. Г. [4-ое, изд. перераб. и доп.] – М. : Стройиздат, 1975. – 688 с.

Гринь И.М. Строительные конструкции из дерева и синтетических материалов. Проектирование и расчет: Учеб. пособие для строительных вузов и ф-тов./ И.М. Гринь – 2-е изд., перераб. и доп.– Киев – Донецк: Вища школа, 1979. – 272 с.

Серов Е.Н. Проектирование клееных деревянных конструкций: Учеб. пособие. Ч. IIІ. Проектирование рам с криволинейными участками и арок / Е.Н. Серов, Ю.Д. Санников; Под ред. Е.Н. Серова;. СПб гос. архит.- строит. ун-т. – СПб., 1999. – 160 с.

Конструкции из дерева и пластмасс. Учебник / [Гаппоев М.М., Гуськов И. М., Ермоленко Л.К. и др.] – М.: Издательство АСВ, 2004, – 440 с.

Кліменко В.З. Проектування дерев’яних конструкцій: Навч. посібник / В.З. Кліменко. – К.: ІЗМН, 1998. – 432 с.