- •Материалы

- •Содержание тома 1

- •Примеры создания современных быстровозводимых сооружений для экстремальных видов спорта в различных городах мира

- •Повышение энергоэффективности объектов

- •0.3 Возможность прогнозирования формы вогнутой части колеи на основе решения об эквивалентной длительности нагружения дорожных одежд

- •0.4 Быстротвердеющие бетоны для конструкций, возводимых в скользящей опалубке

- •0.5 Особенности кластерной формы организации экономических отношений в строительстве

- •0.6 Современное состояние и перспективы использования нанодисперсных добавок для бетонов

- •0.7 Особенности защиты от шума энергоэффективных зданий

- •0.8 Минимизация материальных затрат на обеспечение повышенной живучести зданий и сооружений1 Серпик и.Н., Алексейцев а.В., Курченко н.С.,

- •0.9 Перспективы «зеленого» строительства в брянской области

- •0.10 Исследование особенностей Измерения теплотехнических параметров каменных кладок

- •0.11 Структурный анализ и структурные изменения экономики россии2

- •1. Структурные сдвиги в экономике рф в рамках взаимодействия государственного и частного сектора.

- •2. Сдвиги по выпуску продукции

- •3. Сдвиги по занятости

- •4. Сдвиги по инвестициям и основным фондам

- •2. Оптимальность структуры российской экономики

- •1999-2011 Гг. ( - уравнение регрессии)

- •Альхарби Нура Айад Джаним, Аксёнова л.Л.

- •Иващенко ю.Г., Евстигнеев с.А., Страхов а.В.

- •Клюев а.В., Лесовик р.В., Пикалова е.К.

- •Клюев с.В., Лесовик р.В., Давыдова э.А., Лапшин р.Ю.

- •Литература

- •2 Гост р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования [текст]/Введ. 01.01.2011– м.: Изд-во Стандартов, 2011. – 6с.

- •3 Гост р 53231-2008 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности [текст]. Введ. 25.12.2008. – м.: Стандартинформ, 2009.

- •Муртазаев с-а.Ю., Сайдумов м.С., Алиев с.А.

- •Огурцова ю.Н., Соловьева л.Н., Ищенко а.В., Боцман а.Н.

- •Павленко н.В., Капуста м.Н., Осадчая м.С., Любимов д.Н.

- •Плотников в.В., Ботаговский м.В., Ушакова а.И.

- •Постникова о.А., Лукутцова н.П., Мацаенко а.А., Петров р.О.

- •Пыкин а.А., Лукутцова н.П., Дегтерев е.В.

- •Рахимбаев и.Ш., Половнёва а.В.

- •Рахимбаев ш.М., Толыпина н.М., Карпачева е.Н.

- •Соловьева л.Н., Еремин н.В.

- •Сыромясов в.А., Иванов а.И., Столбоушкин а.Ю., Алюнина к.В.

- •Шестаков н.И., Могнонов д.М., Аюрова о.Ж., Ильина о.В.

- •Федоренко е.А., Гегерь в.Я., Маркин д.В., Дунаев в.А.

- •Чернышева н.В., Эльян Исса Жамал Исса, Дребезгова м.Ю.

- •Шевченко л.М., Соболева г.Н., Королева е.Л., Иванова н.Н.

- •Янченко в.С, Лукутцова н.П, Горностаева е.Ю., Филимонов д.В.

- •Кононова м.С., Кривоносова д.В., Исаева в.В.

- •1 Гост 30732-2006 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия [Текст]. – м.: Стандартинформ, 2008. – 44 с.

- •Кононов а.Д., Кононов а.А., Варданян н.А., Аникин в.Н.

- •Литература

- •Кононов а.Д., Кононов а.А., Варданян н.А., Изотов д.Ю.

- •Литература

- •Литература

- •К вопросу об актуализации сНиП «нагрузки и воздействия»

- •Использование высокопрочной арматуры в армокаменных конструкциях

- •3.3 Совершенствование методов расчета железобетонных конструкций со смешанным армированием

- •3.4 Оценка напряженно-деформированного состояния фундаментных конструкций при разработке тэо реконструкции технологического комплекса Иноземцев в.К., Редков в.И., Иноземцева о.В.

- •3.5 Анализ начальной надежности железобетонных конструкций со сложным напряженным состоянием

- •3.6 Способ изготовления дверей

- •С разноцветной филенкой

- •Лукаш а.А., Свиридова е.А., Уливанова е.В.

- •(Бгита, г. Брянск, рф)

- •3.7 Динамическая устойчивость водонасыщенных грунтовых массивов намытых территорий при сейсмических воздействиях

- •Литература

- •3.8 Расчет элементов из клееной древесины cо стыковкой частью торцов

- •3.9 Анализ условий прочности конструкций из древесины с учетом сложного напряженного состояния

- •3.10 Анализ живучести железобетонных стержневых конструкций при потере устойчивости

- •3.11 Оценка вероятности отказа мостовых сооружений как строительной технической системы

- •3.12 Автоматизированный алгоритм оценки устойчивости откосов грунтовых сооружений

- •3.13 Моделирование свойств грунта при определении осадок центрально нагруженных ленточных фундаментов

- •3.14 Свободные колебания упругих ортотропных пластинок в виде правильных многоугольнков с однородными граничными условиями

- •3.15 Архитектурно-конструктивная система манежа с крытым футбольно-легкоатлетическим стадионом размерами 108×174 м на основе рамной схемы для г. Брянска

- •1 Привязка манежа к площадке строительства в г. Брянске

- •2 Архитектурно-планировочные, технологические и конструктивные решения

- •3 Расчет и конструирование поперечной рамы каркаса с ферменным ригелем

- •4 Расчет прогонов кровли с учетом косого изгиба. Подбор связей

- •5 Технико-экономические показатели конструктивной системы

- •3.16 Разработка универсальной каркасной архитектурно-конструктивной системы

- •Из стальных конструкций

- •1 Исходные данные для проектирования

- •2 Основные конструктивные решения

- •3 Статический расчет поперечной рамы каркаса и подбор сечений

- •3.17 Научная экспертиза железобетонных

- •Конструкций части цеха предприятия «метаклэй», пострадавшей от пожара, и разработка

- •Рекомендаций по реконструкции цеха

- •Сенющенков м.А., Швачко с.Н., Марченков п.А., Фещуков п.В.

- •1 Натурные обследования конструкций

- •2 Инструментально-лабораторные обследования

- •3 Расчетная экспертиза несущих железобетонных конструкций цеха

- •4 Расчетная экспертиза несущих стальных конструкций цеха

- •5 Усиление и демонтаж строительных конструкций

- •5.1 Усиление подстропильной фермы по оси (д, 19-21)

- •5.2 Демонтаж кровли и плит покрытия в осях (20-21, а-к) с устройством

- •5.3 Демонтаж стропильной железобетонной фермы по оси (21, а-д)

- •5.4 Усиление железобетонной двухветвевой колонны по оси (21, д)

- •5.5 Усиление половины подкрановой балки бкнб12-1к натяжными хомутами

- •5.6 Реконструкция торцовой стены по оси (21, а-к) и усиление

- •3.18 Оценка НагруженностИ повреждаемых стальных рам с учетом ударного взаимодействия с внешними преградами

- •3.19 Экспериментально-теоретическое исследование динамики стальной рамной конструкции при быстрой структурной перестройке

- •3.20 Конечно-элементное моделирование деформаций железобетонных плит

- •3.21 Основы расчета рамных конструкций переменного сечения из сварных двутавров с гибкой стенкой

- •3.22 Повышение эффективности стеновых строительных блоков из арболита

- •3.23 Экспресс прогнозирование риска строительства с учетом параметров существующей застройки

- •3.24 Напряженно-деформированное состояние сетчатой арматуры в швах кирпичной кладки

- •Проблемы инновационного биосферно-совместимого

- •Социально-экономического развития в строительном,

- •Жилищно-коммунальном и дорожном комплексах

- •Материалы

- •241037, Брянск, проспект Станке Димитрова, 3, бгита, тел. (4832) -746008

- •241050, Г. Брянск, ул. Горького, 30

1 Гост 30732-2006 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия [Текст]. – м.: Стандартинформ, 2008. – 44 с.

2 ТУ 4937-023-40270293-2004 Гибкие предизолированные тепловые гофрированные трубы из нержавеющей стали «Касафлекс» [Текст]. – М.: «Полимертепло», 2004. – 16 с.

3 ТУ 2248-021-40270293-2005 Трубы «Изопрофлекс» и «Изопрофлекс-А» из сшитого полиэтилена с теплоизоляцией из пенополиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке [Текст]. – М.: «Полимертепло», 2005. – 20 с.

2.2 |

К ВОПРОСУ ВЫБОРА АНТЕННЫХ УСТРОЙСТВ В РАДИОКАНАЛЕ С ПЕРЕИЗЛУЧЕНИЕМ ДЛЯ СИСТЕМЫ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ЗЕМЛЕРОЙНО-ТРАНСПОРТНЫХ МАШИН |

Кононов а.Д., Кононов а.А., Варданян н.А., Аникин в.Н.

(ВГАСУ, г. Воронеж, РФ)

С учетом влияния радиоволнового канала дистанционного управления землеройно-транспортными машинами на структуру информационного сигнала даются рекомендации по применению антенных систем

With allowance for influences of a wave duct of full remote control by earth moving machines on structure of an information signal are given to the guideline on application of antenna systems

При решении задач строительства автодорог и аэродромов, прокладки трубопроводов, разработки карьеров требуется реализация режима автоматического управления рабочими машинами, при котором учитывались бы требования всепогодности, универсальности, высокой точности сопровождения, относительно малой стоимости. Для функционирования в автоматическом режиме любого объекта, любой строительной и дорожной техники, работающей на поверхности земли, весьма важно знать характер и степень влияния канала радиоуправления в различных условиях распространения волн [1]. Учет этого влияния позволит оптимизировать мощность передатчика, необходимую для обеспечения требуемой надежности системы дистанционного управления и устойчивости ее работы в реальных условиях. Диапазон ультракоротких волн (УКВ), в котором обеспечиваются многие виды служебной связи, имеет ряд особенностей. Реально участок работы землеройно-транспортных машин (ЗТМ) представляет собой совокупность большого числа неровностей в виде возвышений и впадин, размеры которых соизмеримы с длиной волны диапазона УКВ или превышают ее. Для учета влияния неровностей земной поверхности надо применять волновую трактовку, которая сводится к тому, что в место приема приходит энергия, отраженная от достаточно большой области земной поверхности, давая при этом сложный интерференционный эффект. При учете влияния рельефа местности на распространение радиоволн существуют два различных подхода: детерминированный, учитывающий конкретные особенности рельефа местности на рабочей трассе, и статистический, когда соответствующие влияния канала радиоуправления определяются на основе статистических характеристик неровностей, и учет влияний позволяет уточнить, например, мощность передатчика для обеспечения требуемого уровня сигналов в месте приема.

Влияние неровностей сказывается на характеристиках рассеяния электромагнитной энергии, при этом плотность потока отраженной энергии уменьшается, то есть уменьшается модуль коэффициента отражения. Уменьшение зависит от формы неровностей и их взаимного расположения, в частности, от отношения высоты неровностей к длине волны, а также от поляризации падающего поля и от угла облучения.

Окружающие предметы в зависимости от их физических и геометрических свойств, а также дальностей расположения их от подвижного объекта, представляют собой излучатели и переизлучатели, создающие на входе приемного устройства системы радиоуправления ЗТМ поле сложной формы как по амплитудно-фазовым, так и по поляризационным параметрам и характеристикам.

В тех случаях, когда длина переизлучателя соизмерима с длиной волны, его действие на суммарное поле может быть значительным. Так, металлические предметы протяженностью λ/4 (четверть волны) создают эффект резонансного переизлучения.

Амплитудно-фазовая структура поля при наличии вторичных излучателей существенно зависит от типа излучающих антенн.

При вертикальном облучателе в точке наблюдения, находящейся в плоскости диполя, электрическая и магнитная компоненты поля определяются в виде [2]:

|

(1) |

|

(2) |

где J – ток диполя;

![]() – длина диполя;

– длина диполя;

![]() – волновое число;

– волновое число;

λ – длина волны;

r – расстояние от антенны до точки наблюдения;

i – мнимая единица.

Отношение величины Н/Е будет комплексной функцией расстояния:

|

(3) |

где x = kr.

Модуль и аргумент (3) имеют вид:

|

(4) |

|

(5) |

Сравним электродвижущие силы (ЭДС), развиваемые на элементарном вибраторе и рамке, находящихся в поле диполя. Для этого используем понятие действующих высот рамочной hp и штыревой hш антенн

|

|

|

|

(6) |

|

где ![]() ;

;

![]() .

.

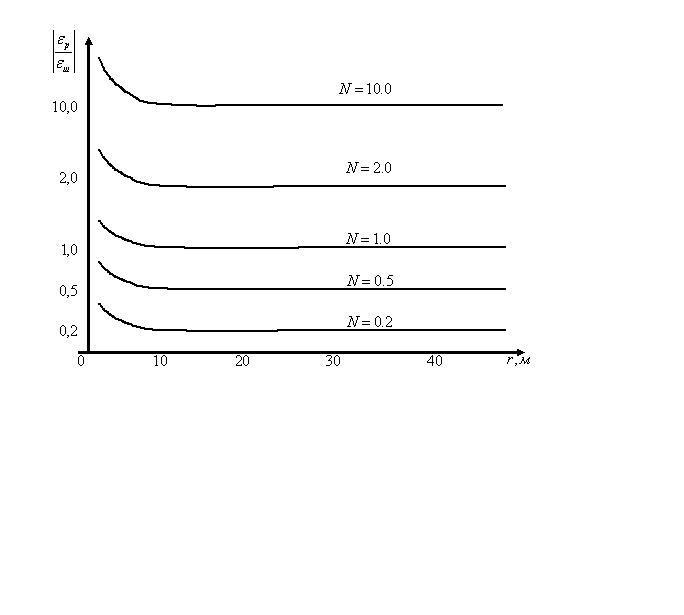

На рисунке 1

приведены зависимости отношения ЭДС

![]() от расстояния r при

различных соотношениях действующих

высот (λ = 7,5 м). В дальней зоне

от расстояния r при

различных соотношениях действующих

высот (λ = 7,5 м). В дальней зоне

![]() ,

а

,

а

![]() .

.

|

Рисунок 1 – Зависимость отношения ЭДС в рамке и на элементарном вибраторе от расстояния

Аналогичным образом определяется зависимость компонент отраженного поля от вторичного излучателя, который находится в поле плоской падающей на него волны.

Расчет влияния коротких вторичных переизлучателей на структуру поля в точке приема можно провести методом квазистатического приближения в задаче дифракции [3].

Рассматривая

заземленный цилиндрический переизлучатель

высотой

![]() и радиусом a

как пассивный вибратор длиной 2

,

переизлученное поле можно записать в

виде:

и радиусом a

как пассивный вибратор длиной 2

,

переизлученное поле можно записать в

виде:

|

(7) |

где E0 – амплитуда поля в отсутствие переизлучателей.

При длине переизлучателя, соизмеримой с длиной волны, его влияние на структуру поля можно приблизительно оценить [4]:

|

(8) |

где rB – расстояние до верха антенны;

rН – расстояние до зеркального изображения верха антенны;

m – целое число, определяющее число четвертей волны, укладывающихся вдоль антенны;

R0 – активное сопротивление антенны;

![]() – фаза отраженной

волны.

– фаза отраженной

волны.

Выражение (8) позволяет произвести расчет необходимого расстояния, где уровень вторичного поля не будет превосходить допустимый помеховый порог.

Отдельные части корпуса ЗТМ также участвуют в формировании результирующего электромагнитного поля, что будет сказываться, в частности, на внутреннем сопротивлении антенны, ее диаграмме направленности и так далее.

Точный расчет параметров антенн сложен, поэтому на практике используют приближенные методы, основанные на принципе эквивалентных токов, когда считается, что распределение поверхностных токов на телах конечных размеров создает такую же структуру поля, что и распределение токов на соответствующих телах бесконечных размеров.

При построении системы необходимо также учитывать возникающую многолучевость.

Уровень сигналов в антенне ЗТМ от рассеянных неровностями волн и величина запаздывания этих волн относительно прямой волны статистически связаны. Так при расчетном запаздывании в 15 мкс мощность полезного сигнала уменьшается на 20дБ.

Рассмотрим ситуацию,

когда элементарный вибратор (диполь

Герца) располагается горизонтально или

вертикально на высоте h1

над поверхностью земли. Определим поле

на расстоянии r

при высоте приемника hr

> hH

(hH

– характерная высота неровностей).

Поставленная задача решается в

кирхгофовском приближении, которое

определяется условием

![]() ,

где

,

где

![]() – характерные размеры рабочей поверхности

(

– характерные размеры рабочей поверхности

(![]() ).

).

Используя метод

касательной плоскости, вектор

![]() (поток энергии сквозь поверхность) можно

трактовать как умноженный на коэффициент

отражения поток (вектор Герца) для поля,

создаваемого идентичным реальному

излучателем, помещенным в точке его

зеркального изображения. Местоположение

этой воображаемой точки будет варьироваться

в соответствии с изменением положения

плоскости касательной к неровностям

поверхности земли в точке падения

прямого луча.

(поток энергии сквозь поверхность) можно

трактовать как умноженный на коэффициент

отражения поток (вектор Герца) для поля,

создаваемого идентичным реальному

излучателем, помещенным в точке его

зеркального изображения. Местоположение

этой воображаемой точки будет варьироваться

в соответствии с изменением положения

плоскости касательной к неровностям

поверхности земли в точке падения

прямого луча.

Вся область интегрирования делится на две части: ближнюю S0 и дальнюю S-S0. В первой все неровности в целом расположены в зоне оптического наблюдения, а во второй видны лишь вершины неровностей, то есть присутствует эффект затенения. Коэффициент отражения на дальнем участке для вертикальной и горизонтальной поляризации близок к –1.

Плотность потока

энергии

![]() в зоне S0

при

горизонтальной поляризации представляется

в виде:

в зоне S0

при

горизонтальной поляризации представляется

в виде:

|

(9) |

где ![]() – расстояние от точки падения до приемной

антенны;

– расстояние от точки падения до приемной

антенны;

![]() – постоянный

фактор, не влияющий на решение данной

задачи;

– постоянный

фактор, не влияющий на решение данной

задачи;

![]() – коэффициент

отражения, зависящий от угла падения

луча на касательную плоскость к неровной

поверхности земли [1]:

– коэффициент

отражения, зависящий от угла падения

луча на касательную плоскость к неровной

поверхности земли [1]:

|

(10) |

θ – угол облучения, отсчитываемый от перпендикуляра к поверхности в плоскости падения волны;

![]() – относительная

комплексная диэлектрическая проницаемость

отражающей земной поверхности;

– относительная

комплексная диэлектрическая проницаемость

отражающей земной поверхности;

![]() – электрическая

проницаемость;

– электрическая

проницаемость;

![]() – проводимость.

– проводимость.

В дальней зоне S-S0:

|

(11) |

В общем случае вектор представляется в виде:

|

(12) |

где |

|

n – единичный вектор внешней нормали к элементарной площадке dS.

Напряженность поля элементарного вибратора в дальней зоне определяется по формуле:

|

(13) |

Для вертикально расположенного вибратора интерференционный множитель может быть получен аналогичным образом, но вместо коэффициента Rr (10) необходимо использовать соответствующий коэффициент отражения:

|

(14) |

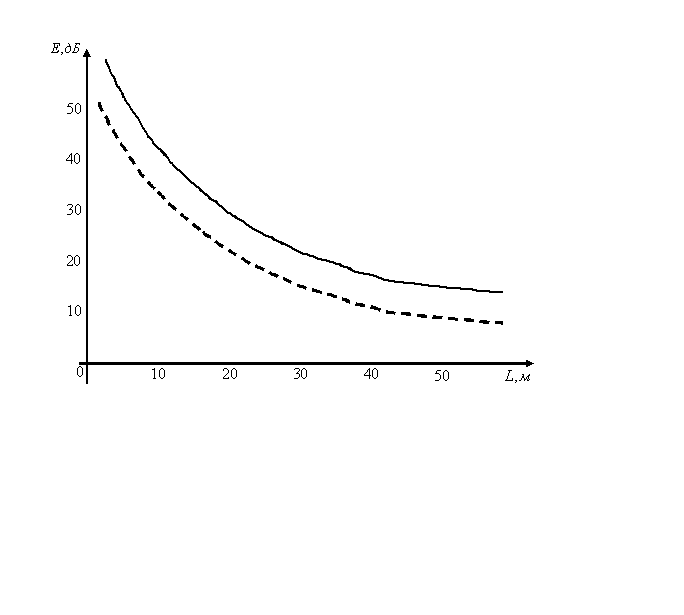

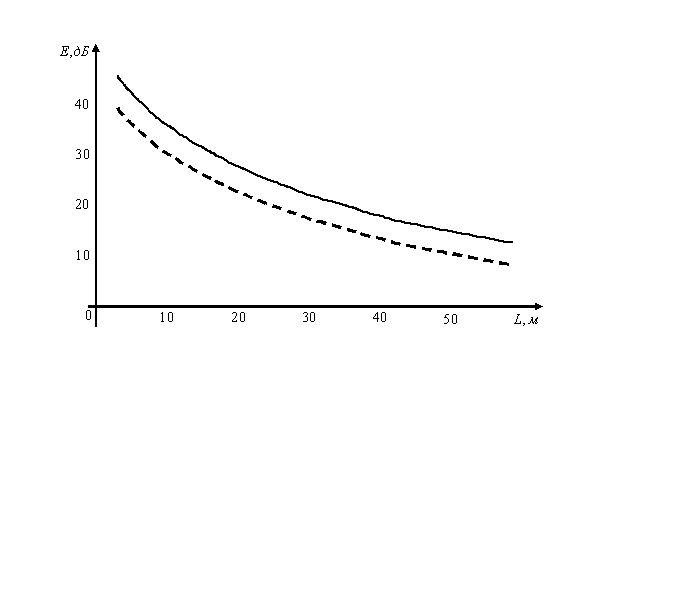

В качестве иллюстрации на рисунках 2, 3 приведены графики изменения напряженности электрического поля в зависимости от расстояния до излучателя (при λ = 7,5 м) для различных условий работы ЗТМ и видов поляризации сигнала передатчика.

|

Рисунок 2 – Изменение напряженности поля на открытой местности:

– вертикальная поляризация; – горизонтальная поляризация

|

Рисунок 3 – Изменение напряженности поля в карьере:

– вертикальная поляризация; – горизонтальная поляризация

Заключение

1. Получены экспериментальные кривые, демонстрирующие характер и степень влияния канала радиоуправления на напряженность электрического поля в зависимости от расстояния до излучателя для различных условий работы ЗТМ и видов поляризации сигналов передатчика.

2. Общий уровень сигнала вертикальной поляризации для различной обстановки выше, чем горизонтальной, поэтому в качестве приемной антенны целесообразно использовать четвертьволновый вертикальный штырь, устанавливаемый на крыше ведомого агрегата.

3. Приведенные результаты могут быть полезны при разработке и оптимизации систем дистанционного группового управления работой комплекса землеройно-транспортных машин.

,

,