- •Материалы

- •Содержание тома 1

- •Примеры создания современных быстровозводимых сооружений для экстремальных видов спорта в различных городах мира

- •Повышение энергоэффективности объектов

- •0.3 Возможность прогнозирования формы вогнутой части колеи на основе решения об эквивалентной длительности нагружения дорожных одежд

- •0.4 Быстротвердеющие бетоны для конструкций, возводимых в скользящей опалубке

- •0.5 Особенности кластерной формы организации экономических отношений в строительстве

- •0.6 Современное состояние и перспективы использования нанодисперсных добавок для бетонов

- •0.7 Особенности защиты от шума энергоэффективных зданий

- •0.8 Минимизация материальных затрат на обеспечение повышенной живучести зданий и сооружений1 Серпик и.Н., Алексейцев а.В., Курченко н.С.,

- •0.9 Перспективы «зеленого» строительства в брянской области

- •0.10 Исследование особенностей Измерения теплотехнических параметров каменных кладок

- •0.11 Структурный анализ и структурные изменения экономики россии2

- •1. Структурные сдвиги в экономике рф в рамках взаимодействия государственного и частного сектора.

- •2. Сдвиги по выпуску продукции

- •3. Сдвиги по занятости

- •4. Сдвиги по инвестициям и основным фондам

- •2. Оптимальность структуры российской экономики

- •1999-2011 Гг. ( - уравнение регрессии)

- •Альхарби Нура Айад Джаним, Аксёнова л.Л.

- •Иващенко ю.Г., Евстигнеев с.А., Страхов а.В.

- •Клюев а.В., Лесовик р.В., Пикалова е.К.

- •Клюев с.В., Лесовик р.В., Давыдова э.А., Лапшин р.Ю.

- •Литература

- •2 Гост р 53778-2010 Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния. Общие требования [текст]/Введ. 01.01.2011– м.: Изд-во Стандартов, 2011. – 6с.

- •3 Гост р 53231-2008 Бетоны. Правила контроля и оценки прочности [текст]. Введ. 25.12.2008. – м.: Стандартинформ, 2009.

- •Муртазаев с-а.Ю., Сайдумов м.С., Алиев с.А.

- •Огурцова ю.Н., Соловьева л.Н., Ищенко а.В., Боцман а.Н.

- •Павленко н.В., Капуста м.Н., Осадчая м.С., Любимов д.Н.

- •Плотников в.В., Ботаговский м.В., Ушакова а.И.

- •Постникова о.А., Лукутцова н.П., Мацаенко а.А., Петров р.О.

- •Пыкин а.А., Лукутцова н.П., Дегтерев е.В.

- •Рахимбаев и.Ш., Половнёва а.В.

- •Рахимбаев ш.М., Толыпина н.М., Карпачева е.Н.

- •Соловьева л.Н., Еремин н.В.

- •Сыромясов в.А., Иванов а.И., Столбоушкин а.Ю., Алюнина к.В.

- •Шестаков н.И., Могнонов д.М., Аюрова о.Ж., Ильина о.В.

- •Федоренко е.А., Гегерь в.Я., Маркин д.В., Дунаев в.А.

- •Чернышева н.В., Эльян Исса Жамал Исса, Дребезгова м.Ю.

- •Шевченко л.М., Соболева г.Н., Королева е.Л., Иванова н.Н.

- •Янченко в.С, Лукутцова н.П, Горностаева е.Ю., Филимонов д.В.

- •Кононова м.С., Кривоносова д.В., Исаева в.В.

- •1 Гост 30732-2006 Трубы и фасонные изделия стальные с тепловой изоляцией из пенополиуретана с защитной оболочкой. Технические условия [Текст]. – м.: Стандартинформ, 2008. – 44 с.

- •Кононов а.Д., Кононов а.А., Варданян н.А., Аникин в.Н.

- •Литература

- •Кононов а.Д., Кононов а.А., Варданян н.А., Изотов д.Ю.

- •Литература

- •Литература

- •К вопросу об актуализации сНиП «нагрузки и воздействия»

- •Использование высокопрочной арматуры в армокаменных конструкциях

- •3.3 Совершенствование методов расчета железобетонных конструкций со смешанным армированием

- •3.4 Оценка напряженно-деформированного состояния фундаментных конструкций при разработке тэо реконструкции технологического комплекса Иноземцев в.К., Редков в.И., Иноземцева о.В.

- •3.5 Анализ начальной надежности железобетонных конструкций со сложным напряженным состоянием

- •3.6 Способ изготовления дверей

- •С разноцветной филенкой

- •Лукаш а.А., Свиридова е.А., Уливанова е.В.

- •(Бгита, г. Брянск, рф)

- •3.7 Динамическая устойчивость водонасыщенных грунтовых массивов намытых территорий при сейсмических воздействиях

- •Литература

- •3.8 Расчет элементов из клееной древесины cо стыковкой частью торцов

- •3.9 Анализ условий прочности конструкций из древесины с учетом сложного напряженного состояния

- •3.10 Анализ живучести железобетонных стержневых конструкций при потере устойчивости

- •3.11 Оценка вероятности отказа мостовых сооружений как строительной технической системы

- •3.12 Автоматизированный алгоритм оценки устойчивости откосов грунтовых сооружений

- •3.13 Моделирование свойств грунта при определении осадок центрально нагруженных ленточных фундаментов

- •3.14 Свободные колебания упругих ортотропных пластинок в виде правильных многоугольнков с однородными граничными условиями

- •3.15 Архитектурно-конструктивная система манежа с крытым футбольно-легкоатлетическим стадионом размерами 108×174 м на основе рамной схемы для г. Брянска

- •1 Привязка манежа к площадке строительства в г. Брянске

- •2 Архитектурно-планировочные, технологические и конструктивные решения

- •3 Расчет и конструирование поперечной рамы каркаса с ферменным ригелем

- •4 Расчет прогонов кровли с учетом косого изгиба. Подбор связей

- •5 Технико-экономические показатели конструктивной системы

- •3.16 Разработка универсальной каркасной архитектурно-конструктивной системы

- •Из стальных конструкций

- •1 Исходные данные для проектирования

- •2 Основные конструктивные решения

- •3 Статический расчет поперечной рамы каркаса и подбор сечений

- •3.17 Научная экспертиза железобетонных

- •Конструкций части цеха предприятия «метаклэй», пострадавшей от пожара, и разработка

- •Рекомендаций по реконструкции цеха

- •Сенющенков м.А., Швачко с.Н., Марченков п.А., Фещуков п.В.

- •1 Натурные обследования конструкций

- •2 Инструментально-лабораторные обследования

- •3 Расчетная экспертиза несущих железобетонных конструкций цеха

- •4 Расчетная экспертиза несущих стальных конструкций цеха

- •5 Усиление и демонтаж строительных конструкций

- •5.1 Усиление подстропильной фермы по оси (д, 19-21)

- •5.2 Демонтаж кровли и плит покрытия в осях (20-21, а-к) с устройством

- •5.3 Демонтаж стропильной железобетонной фермы по оси (21, а-д)

- •5.4 Усиление железобетонной двухветвевой колонны по оси (21, д)

- •5.5 Усиление половины подкрановой балки бкнб12-1к натяжными хомутами

- •5.6 Реконструкция торцовой стены по оси (21, а-к) и усиление

- •3.18 Оценка НагруженностИ повреждаемых стальных рам с учетом ударного взаимодействия с внешними преградами

- •3.19 Экспериментально-теоретическое исследование динамики стальной рамной конструкции при быстрой структурной перестройке

- •3.20 Конечно-элементное моделирование деформаций железобетонных плит

- •3.21 Основы расчета рамных конструкций переменного сечения из сварных двутавров с гибкой стенкой

- •3.22 Повышение эффективности стеновых строительных блоков из арболита

- •3.23 Экспресс прогнозирование риска строительства с учетом параметров существующей застройки

- •3.24 Напряженно-деформированное состояние сетчатой арматуры в швах кирпичной кладки

- •Проблемы инновационного биосферно-совместимого

- •Социально-экономического развития в строительном,

- •Жилищно-коммунальном и дорожном комплексах

- •Материалы

- •241037, Брянск, проспект Станке Димитрова, 3, бгита, тел. (4832) -746008

- •241050, Г. Брянск, ул. Горького, 30

Рахимбаев и.Ш., Половнёва а.В.

(БГТУ им. В.Г.Шухова, г. Белгород, РФ)

Приведены исправленные формулы для расчета тепловыделения цемента с известным содержанием клинкерных минералов и гипса. При этом исходили из того, что в нормальном цементе образуется моносульфатная форма гидросульфоалюмината кальция, а в расширяющемся и напрягающем – эттрингит. Предложено уравнение кинетики тепловыделения цементных систем с Ц/В 1,2-2,5 при температуре от 20С до 80С, которое описывает процесс с первого часа после начала схватывания и до 30 и более часов.

The corrected formulas for cement heat emission calculations with a defined quantity of clinker minerals and gypsum are represented. It depends on that fact that in normal cement monosulphatic form of hydrosulfoalumina calcium is generated and what about expending and self-stressing cements it’s ettringite which is regenerated. It was an equation proposed for the cement systems heat emission description with a cement/water proportion as 1.2-2.5 at a temperature from 20С till 80С. This equation describes a process starting the first hour after setting beginning and up to 30 hours and more.

Кинетика тепловыделения цементной матрицы бетонов оказывает большое влияние на формирование эксплуатационных характеристик бетонных изделий и конструкций [1]. Рациональное использование теплоты гидратации цемента позволяет уменьшить энергозатраты при производстве бетонных изделий. При сооружении массивных бетонных объектов, в частности фундаментов высотных зданий, высотных плотин, возможно повышение температуры конструкции до 80С и выше.

В связи с изложенным, в работе [2] предложены уравнения и необходимые численные значения для расчета теплоты гидратации портландцементов различного состава с учетом содержания в них гипса.

В портландцементах рядового состава, содержание гипса в которых не должно превышать 3-4% в пересчете на SO3, при гидратации в нормальных условиях образуется в основном моносульфатная форма гидросульфоалюмината кальция 3CaO∙Al2O3∙CaSO4∙12H2O. Если при этом не весь алюминат кальция будет израсходован на синтез этого минерала, то образовавшийся избыток 3CaO∙Al2O3 гидратируется с образованием гидроалюмината кальция 3CaO∙Al2O3∙6H2O. При этом для расчета удельного тепловыделения цемента q, кДж/кг предлагается использовать формулу:

|

(1) |

где a, b, c, d и e – величины удельного тепловыделения 1% алита (C3S), белита (C2S), C3A, C4AF и моносульфата в пересчете на SO3.

Для расширяющихся и напрягающих цементов, которые содержат много гипса, и в которых гипс реагирует с алюминатной фазой с образованием этрингита 3CaO∙Al2O3∙3CaSO4∙32H2O, вместо формулы (1) предлагается [3]:

|

(2) |

Численные значения коэффициентов для (1) и (2) в различные сроки гидратации приведены в [2].

Необходимо отметить, что формулы (1) и (2) были опубликованы ранее [3], но с перестановкой мест, что у некритически настроенных пользователей может приводить к серьезным ошибкам в расчетах.

Величины удельного тепловыделения цементов в различные сроки гидратации (3 суток и более) предлагается рассчитывать на основе уравнения, основанного на теории переноса с внутренним диффузионным контролем:

|

(3) |

где |

q – удельное тепловыделение, кДж/кг; τ – продолжительность тепловыделения, сут, час; (τ/q)0 – величина, обратная начальной скорости тепловыделения, кг∙час/кДж; k – коэффициент торможения процесса тепловыделения, кг/кДж. |

Начальная скорость тепловыделения U0 характеризует скорость процесса на начальной стадии, когда он находится под кинетическим контролем и имеет максимальное численное значение. В дальнейшем, когда пленка гидратных новообразований на поверхности исходных частиц цемента достигает достаточной толщины, она начинает оказывать диффузионное сопротивление процессу тепловыделения и существенно замедляют его. Коэффициент торможения k в уравнении (3) отражает рост степени этого торможения.

В работе [2] показано, что уравнение (3) позволяет рассчитывать кинетику тепловыделения цементов, содержащих 30-68% алита, 0,7-14% трехкальциевого алюмината с коэффициентом корреляции 0,95-0,99 при продолжительности процесса от 3 суток до 13 лет.

При разработке энергосберегающих технологий твердения цементных бетонов, в том числе при пониженных температурах, важно знать кинетику тепловыделения на самых ранних сроках процесса (2-24 часа). Кинетика схватывания не может быть описана уравнением (3). Это обусловлено тем, что в период схватывания цементных систем структурообразование и тепловыделение происходят с ускорением во времени и лишь через 1–3 суток переходят в области внутреннего диффузионного контроля, что приводит к замедлению их во времени.

Это обусловлено тем, что при сроках твердения 3 суток и более при температуре 20-800С диффузионное сопротивление пленок гидратных новообразований на частицах вяжущих достигает величин, значительно превосходящих движущую силу процесса.

Если рассматривать процесс вскоре после схватывания, то гидратация и фазообразование, обуславливающие тепловыделение в этот период, пропорциональны скорости возникновения коагуляционных и кристаллизационных новообразований. При этом параллельно идут процессы образования гидратных пленок на частицах вяжущего. В первые часы гидратации скорость процессов, вызывающих тепловыделение, превалирует над интенсивностью роста процесса торможения. После 1-3 суток начинается обратное явление.

Исходя из этой физической модели, авторы предлагают уравнение, описывающее процесс тепловыделения, которое охватывает как начальный участок функции q=f(τ), так и ее часть, описывающую диффузионный контроль:

|

(4) |

где |

a, b и c – константы скорости тепловыделения. |

В этом уравнении числитель отражает процессы, вызывающие тепловыделение, а знаменатель – факторы, обуславливающие торможение этого процесса, в том числе диффузионное.

В таблицах 1 и 2 приведены рассчитанные по уравнению (4) численные значения констант тепловыделения цементов.

Таблица 1 – Значения констант тепловыделения цементов

при изотермическом выдерживании с Ц/В=2,5

Коэффициенты |

t=20С |

t=40С |

t=60С |

t=80С |

a |

0,00021 |

0,00128 |

0,00301 |

0,00593 |

b |

0,09489 |

0,09921 |

0,11224 |

0,11639 |

c |

2,84521 |

2,46423 |

2,35004 |

2,20323 |

Таблица 2 – Значения констант тепловыделения цементов

при изотермическом выдерживании с Ц/В=1,2

Коэффициенты |

t=20С |

t=40С |

t=60С |

t=80С |

a |

0,012829 |

0,00117 |

0,00347 |

0,00594 |

b |

-0,03040 |

0,09040 |

0,12079 |

0,12713 |

c |

– |

2,55708 |

2,49521 |

2,38720 |

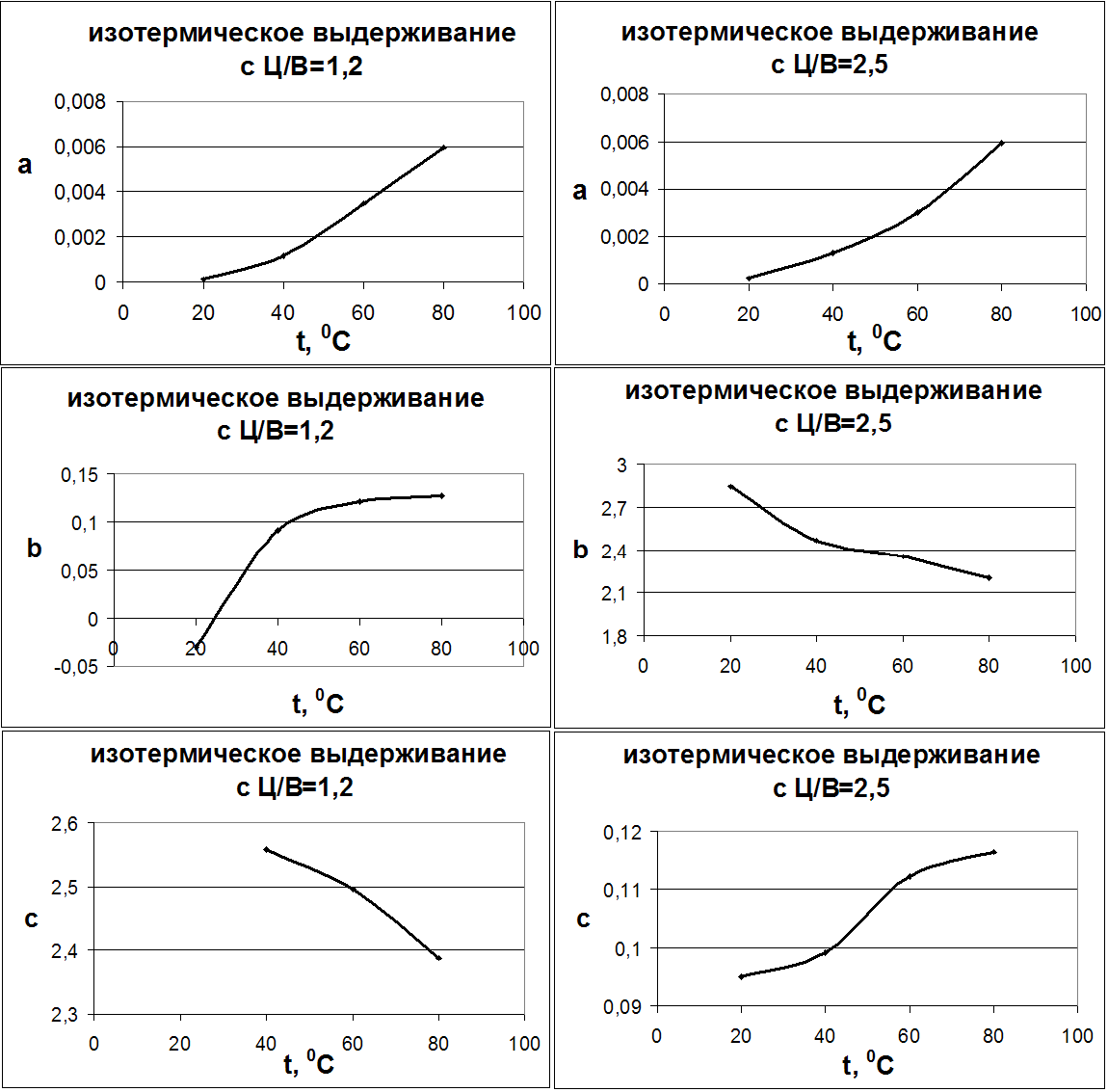

Исходные данные для расчетов изображены на рисунке 1. Взяты из [4].

|

Рисунок 1 – Графики зависимости кинетических констант уравнения (4) от состава бетонов

и температуры твердения

Результаты расчетов показывают, что предложенное уравнение удовлетворительно описывает экспериментальные данные по кинетике тепловыделения цементов в интервале времени от 2 до 30 часов. В таблице 3 приведены расчетные и экспериментальные данные тепловыделения цементов.

Как видно из рисунков, при температуре 20С тепловыделение в первые часы гидратации портландцемента происходит с постоянной скоростью. Чем выше температура среды, тем быстрее прекращается период ускоренного тепловыделения и процесс переходит под внутренний диффузионный контроль.

Таблица 3 – Расчетные и экспериментальные данные тепловыделения цементов

изотермическое выдерживание с Ц/В=2,5 |

|||||||

τ |

2,4 |

4 |

8 |

12 |

16 |

20 |

24 |

t=20 0C |

|||||||

Q/Qmax (экспериментальные) |

0 |

0,005 |

0,038 |

0,08 |

0,125 |

0,16 |

0,185 |

Q/Qmax (расчетные) |

0,00204 |

0,00750 |

0,03691 |

0,08004 |

0,12415 |

0,16026 |

0,18418 |

t=40 0C |

|||||||

Q/Qmax (экспериментальные) |

2,4 |

4 |

8 |

12 |

16 |

20 |

24 |

Q/Qmax (расчетные) |

0,00872 |

0,02619 |

0,09718 |

0,17748 |

0,24248 |

0,28257 |

0,29778 |

t=60 0C |

|||||||

Q/Qmax (экспериментальные) |

0 |

0,03 |

0,18 |

0,28 |

0,325 |

0,35 |

0,37 |

Q/Qmax (расчетные) |

0,01799 |

0,04993 |

0,16248 |

0,26892 |

0,33748 |

0,36392 |

0,35654 |

t=80 0C |

|||||||

Q/Qmax (экспериментальные) |

0 |

0,04 |

0,275 |

0,36 |

0,385 |

0,405 |

0,425 |

Q/Qmax (расчетные) |

0,03086 |

0,07893 |

0,22819 |

0,35001 |

0,41414 |

0,42507 |

0,39877 |

изотермическое выдерживание с Ц/В=1,2 |

|||||||

t=20 0C |

|||||||

Q/Qmax (экспериментальные) |

0 |

0,02 |

0,07 |

0,118 |

0,175 |

0,23 |

– |

Q/Qmax (расчетные) |

-0,00474 |

0,02092 |

0,07223 |

0,12355 |

0,17486 |

0,22618 |

– |

t=40 0C |

|||||||

Q/Qmax (экспериментальные) |

0 |

0,025 |

0,12 |

0,23 |

0,32 |

0,42 |

0,45 |

Q/Qmax (расчетные) |

0,00576 |

0,02829 |

0,11596 |

0,22780 |

0,33113 |

0,40810 |

0,45312 |

t=60 0C |

|||||||

Q/Qmax (экспериментальные) |

0 |

0,03 |

0,26 |

0,42 |

0,49 |

0,53 |

0,55 |

Q/Qmax (расчетные) |

0,01539 |

0,06819 |

0,23713 |

0,40227 |

0,50866 |

0,54751 |

0,53225 |

t=80 0C |

|||||||

Q/Qmax (экспериментальные) |

0 |

0,035 |

0,36 |

0,5 |

0,55 |

0,575 |

0,582 |

Q/Qmax (расчетные) |

0,02410 |

0,09778 |

0,30761 |

0,48699 |

0,58201 |

0,59625 |

0,55412 |

Как видно из рисунков, при температуре 200С тепловыделение в первые часы гидратации портландцемента происходит с постоянной скоростью. Чем выше температура среды, тем быстрее прекращается период ускоренного тепловыделения и процесс переходит под внутренний диффузионный контроль.

Заключение

В литературных источниках [3, 4] очень мало экспериментальных данных по тепловыделению в ранние сроки гидратации (3-30 часов), но достаточно много – в сроки от 3 суток до 1 года и более. Применение уравнения (4) позволяет экстраполировать последнее на срок от нескольких часов до 1 и более суток.

Литература

1 Баженов, Ю.М. Технология бетона [Текст]/Ю.М. Баженов. – М.: Изд–во АВС, 2003. –500 с.

2 Рахимбаев, И.Ш. Зависимость прочности цементной матрицы бетонов от теплоты гидратации [Текст]: автореф. дис. … канд. техн. наук: 052305/И.Ш. Рахимбаев. – Белгород, 2012–21с.

3 Бабушкин, В.И., Матвеев, Т.Н., Мчадлов–Петриян, О.П. Термодинамика силикатов [Текст]/В.И. Бабушкин, Т.Н. Матвеев, О.П. Мчадлов–Петриян. – М: Стройиздат, 1962. – 265 с.

4 Миронов, С.А., Теория и методы зимнего бетонирования [Текст]/С.А. Миронов. – М.: Стройидат, 1975. – 692 с.

1.22 |

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА МАССОПЕРЕНОСА ПРИ КОРРОЗИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ |