- •1Вопрос 2часть-

- •2 Вопрос

- •3 Вопрос

- •4 Вопрос

- •Вопрос 5

- •Ассоцианизм в философии и психологии

- •6 Вопрос

- •7 Вопрос Германия. Развитие немецкой психологии в XVIII–XIX вв

- •8 Вопрос

- •10 Вопрос Брентано Франц

- •11 Билет

- •12 Вопрос

- •13 Вопрос

- •14 Вопрос

- •15 Вопрос

- •Классический бихевиоризм Дж. Уотсона

- •Неклассический бихевиоризм: теория «оперантного бихевиоризма» Скиннера и «промежуточных переменных» э. Толмена.

- •23 Вопрос

- •Социальный бихевиоризм Дж. Мида, д. Долларда, а. Бандуры и др

- •16 Вопрос

- •Классический психоанализ 3. Фрейда

- •17 Вопрос

- •Аналитическая психология к. Юнга

- •18 Вопрос

- •Индивидуальная психология а. Адлера

- •22 Вопрос

- •Неофрейдизм (общая характеристика)

- •Гештальтпсихология,

- •Теория личности и группы к. Левина

- •21 Вопрос

- •Французская социологическая школа и описательная психология

- •Развитие психологии в период открытого кризиса (10-30-е гг. XX в.). Основные психологические школы (общая характеристика)

- •Основные психологические школы

- •24 Вопрос

- •Гуманистическая теория личности к.Роджерса.

- •Самость

- •Социальные отношения

- •20 Вопрос

- •26 Вопрос

- •Психоанализ и педология, их судьба в России.

- •28 Вопрос

- •29 Вопрос

- •Разработка п.Я. Гальпериным теории поэтапного формирования умственных действий и понятий

- •30 Вопрос

- •31 Вопрос

- •33 Вопрос

- •34 Вопрос

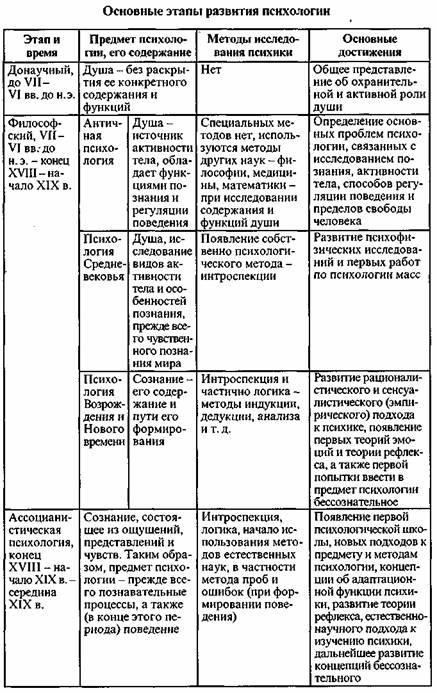

В эпоху Средневековья душа была предметом изучения прежде всего для богословия (см. табл. 1), что существенно сужало возможности ее научного познания. Поэтому, хотя формально предмет психологической науки не изменился, фактически в область исследования в то время входило изучение видов активности тела и особенностей познания, прежде всего чувственного познания мира. Регулятивная функция, волевое поведение, логическое мышление считались прерогативой божественной воли, боговдохновленной, а не материальной души. Недаром эти аспекты душевной жизни не были частями предмета научного изучения в концепциях деизма и томизма (Авиценны, Ф. Аквинского, Ф. Бэкона и других ученых).

9 вопрос- Психологическая система Вундта. Историческая роль Вундта в развитии психологии. Вильгельм Вундт (1832-1920) Написал 420 книг и статей. Основал первую психологическую лабораторию и собственную школу, развившуюся до мирового масштаба (1879 г.). Школой выпускался журнал “Психология исследований”. Отец экспериментальной психологиии. Создал концепцию, где предмет психологии – сознание, его содержание. Новое – указание на методы исследования сознания. Пытался строить психологию по тому же принципу, по которому строятся естественные науки, в частности, физика и химия (элементы сознания). экспериментальный метод – интроспекция (в статье 1862 года). В 1863 году в курсе лекций по психологии высказывает соображение о том, что эксперимент не может являться единственным источником знания. Следует использовать также этнологические наблюдения (язык, мифы, обычаи). В этом, в частности, выражался дуализм его концепции: экспериментальная и историческая направленность, а т.ж. в том что будучи элементаристом, он указывал на целостность.. В 1874 году выходит его книга “Основы физиологической психологии”, в которой Вундт излагает результаты экспериментального изучения ощущений, чувств. Методы исследования заимствованы из физиологии. В этом труде психология предстает как точная наука. В 1896 году выходят “Очерки психологии”, в которой В. излагает “трехмерную” теорию чувств. 1900 год – 10 томов “Психологии народов”. 1912 год “Введение в психологию” Идею эксперимента В. позаимствовал у Фехнера. Сам создал лишь метод выражения для исследования чувств. Использовал внешние проявления чувств, физиологических реакций. Думал, что можно найти соответствие между ними и самими чувствами. В последствие отказался от этой идеи. Экспериментом В. считал такое исследование, когда путем планомерного изменения раздражителя мы можем изменять проявления. Эксперимент, по В., лишь там, где есть приборы, вычисления. В. ограничивает экспериментальные исследования изучением лишь простейших ощущений, восприятий. В. также признавал важность метода интроспекции (прямой метод). Психологии нет без самонаблюдения. Эксперимент , по В., лишь уточняет данные самонаблюдения. Интр. у В. выглядит следующим образом: экспериментатор и испытуемый сидят в разных комнатах, т.к. нельзя вмешиваться в ход интросп., поэтому же нельзя задавать вопросы. лабораторный эксперимент. Сложные психические явления В. относил к психологии народов. В основе всех процессов лежат общие закономерности, кот. объективируются. Высшие психические процессы следует изучать по их продукту. Анализ развития культуры – анализ развития человеческого духа в культуре. Был националистом до конца жизни. Мечтал о третьем подъеме Германии. Внес новое в учение об ассоциациях. Асс. – не простая связь.ее продукт – новое качество, которое не сводится к свойствам исходных. Вундт пытался преодолеть ограниченность ассоцианизма, внося новое представление о перцептивных процессах. Он создает учение о учение о сознании, кот. активно, имеет разные степени ясности и разный объем. Изучает психологическое содержание сознания. течет во времени. Но В. признает лишь общие закономерности, отрицая индивидуальные различия. В. являлся сторонником теоретической . Практика – не дело . Она не должна вмешиваться в решение практических проблем. Если практике угодно, пускай использует достижения . В. назвал свою психологию волюнтаристской. как процесс означает, что любое переживание м. рассматриваться как воловой акт (процесс) моя – волюнтаризма.

1 вопрос

Про метод

Декарт не отрицает и познавательной ценности опыта, но он видит его функцию исключительно в том, чтобы он приходил на помощь разуму там, где собственных сил последнего недостаточно для познания. Размышляя над условиями достижения достоверного знания, Декарт формулирует «правила метода», с помощью которого можно прийти к истине. Первоначально мыслившиеся Декартом весьма многочисленными, в «Рассуждении о методе», они сводятся им к четырем основным положениям, составляющим «квинтэссенцию» европейского рационализма: 1) начинать с несомненного и самоочевидного, т. е. с того, противоположное чему нельзя помыслить, 2) разделять любую проблему на столько частей, сколько необходимо для ее эффективного решения, 3) начинать с простого и постепенно продвигаться к сложному, 4) постоянно перепроверять правильность умозаключений. Самоочевидное схватывается разумом в интеллектуальной интуиции, которую нельзя смешивать с чувственным наблюдением и которая дает нам «ясное и отчетливое» постижение истины. Разделение проблемы на части позволяет выявить в ней «абсолютные», т. е. самоочевидные элементы, от которых можно отталкиваться в последующих дедукциях. Дедукцией Декарт называет «движение мысли», Декарт сравнивает эту науку с деревом. Корнем его является метафизика, ствол составляет физика, а плодоносные ветви образуют конкретные науки, этика, медицина и механика, приносящие непосредственную пользу. Из этой схемы видно, что залогом эффективности всех этих наук является правильная метафизика. От метода открытия истин Декарт отличает метод изложения уже разработанного материала. Его можно излагать «аналитически» и «синтетически». Декарт все же отдает предпочтение аналитическому методу.

Про интроспекцию

Интроспекция (от лат. introspecto — смотрю внутрь) — метод психологического исследования, который заключается в наблюдении собственных психических процессов без использования каких-либо инструментов или эталонов.

Интроспекция — метод углубленного исследования и познания человеком моментов собственной активности: отдельных мыслей, образов, чувств, переживаний, актов мышления как деятельности разума, структурирующего сознание,

Варианты метода

Аналитическая интроспекция. Разработана в школе Э. Титченера. Характеризуется стремлением полного расчленения чувственного образа на составные «элементы», не редуцирующиеся к параметрам раздражителя.

Систематическая интроспекция. Разработана в Вюрцбургской школе. Характеризуется ориентацией на отслеживание основных стадий процесса мышления на основе ретроспективного отчета.

Феноменологическая интроспекция. Разработана в гештальтпсихологии. Характеризуется ориентацией на описание психических феноменов в их непосредственности и целостности «наивным испытуемым». Этот метод, находящий свои истоки в методе «внутреннего восприятия», разработанном Ф. Брентано

Интроспективная психология — обобщённое название ряда несвязанных между собой психологических концепций, исходящих из постулата о неопосредованности и принципиальной непередаваемости субъективного опыта индивида и невозможности объективного исследования психических процессов. При этом «чужое» сознание рассматривается как специально реконструируемое посредством операции переноса: исследователь, зная о связи собственных переживаний с внешними их проявлениями, строит гипотезу о внутренних переживаниях другого человека на основе его внешне наблюдаемого поведения. Таким образом, ведущим психологическим методом при этом подходе оказывается интроспекция, т.е. субъективное описание внутреннего опыта.

В психологии сознания метод интроспекции (букв. "смотрения внутрь") был признан не только главным, но и единственным методом психологии. В основе этого убеждения лежали следующие два бесспорных обстоятельства. Во-первых, фундаментальное свойство процессов сознания непосредственно открываться (репрезентировать-ся) субъекту. Во-вторых, "закрытость" тех же процессов для внешнего наблюдателя. Сознания разных людей сравнивались в то время с замкнутыми сферами, которые разделены пропастью. Никто не может перейти эту пропасть, никто не может непосредственно пережить состояния моего сознания так, как я их переживаю. И я никогда не проникну в образы и переживания других людей. Я даже не могу установить, является ли красный цвет красным и для другого; возможно, что он называет тем же словом ощущение совершенно иного качества!

1Вопрос 2часть-

Декарт-физиолог Значительное влияние на создание Декартом его теории рефлекса оказало открытие Гарвеем процесса кровообращения. Прохождение нервного импульса Декарт мыслил по аналогии с прохождением крови по сосудам. Он считал, что все тело пронизано нервами, берущими свое начало в мозге и идущими ко всем частям тела. Нервы он представлял в виде тонких ниточек, окруженных оболочкой, как трубочкой. В этих трубочках помимо ниточек содержатся «животные духи» - Декарт фактически дал описание рефлекторной дуги. Так с учением Декарта в психологии утвердился новый вид детерминизма -механистический детерминизм. Декарт изучал строение различных органов у животных, исследовал строение зародышей на различных стадиях развития. Его учение о «произвольных» и «непроизвольных» движениях заложило основы современного учения о рефлексах. В работах Декарта представлены схемы рефлекторных реакций с центростремительной и центробежной частью рефлекторной дуги.

Рене Декарт (1596-1650). «Страсти души» - последний его труд. Страсти души в самом широком смысле – продукт соединенной деятельности души и тела: голод, жажда, восприятие света, цвета, звука, запаха, вкуса, тепла и твёрдости. Рационалистическое учение о страстях. Страсти – «восприятие, или чувства, или душевные движения, особенно связанные с душой.

Двойственная природа страстей: Телесное начало – предает страстям непроизвольный характер. Мысль о предмете – позволяет управлять страстями, воспитывать их. Причина страстей: движение животных духов, под влиянием которых, в теле происходят физиологически изменения → уделяется внимание телесным проявлениям. Источник страстей – воздействие внешних предметов → главная особенность чувств – их предметность. Выделяются: Первичные страсти (врожденные): удивление, желание, любовь, ненависть, радость, печаль. Вторичные страсти – это виды первичных, образующиеся при жизни. Пр.: ревность (любовь + ненависть). Активные страсти: отождествляются с желаниями, которые исходят от души и зависят только от неё; так же они отождествляются со стремлениями и аффектами, которые зависят не только от души, но и от тела, и служат связующим звеном между ними. Функции активных страстей: Обеспечивают единство души и тела Сигнализируют душе, что полезно, а что вредно. Страдательные страсти – результат взаимодействия с предметами окружающего мира; отождествляются с чувственным познанием, они привносятся из вне и в таком же виде осознаются душой, и она не может их изменить. Вывод: страсти – источник волевого, инстинктивного, стремящегося к самосохранению поведения. Недостатки страстей: Иногда страсть не дает полной информации телу о вреде/пользе чего бы то ни было. Пр.: накурился человек, ему психологически приятно, а мозгу и телу – вред. Страсти часто заставляют вести себя неадекватно ситуации («у страха глаза велики!»). Задача воспитания страстей. Средства борьбы с нежелательными страстями:

2 Вопрос

Понятие об опыте по Локку. Джон Локк (1632-1704) – отец эмпирической психологии. Основное сочинение – «Опыт о человеческом разуме». Задача психологии – изучение явлений сознания как продукта индивидуального опыта. Это психология без души. Методология исследования строилась по аналогии с исследованиями явлений материального мира, вещей. Законы действия человека в материальном и идеальном мире одинаковы. Цель – исследование происхождения достоверности и объема человеческого познания. Критиковал теорию врожденных идей. Душа – некоторая пассивная, но способная воспринимать среда. Метафора чистой доски, пустой комнаты, «tabula rasa». Эти сравнения касаются только знаний. Локк не отрицает природных наклонностей, задатков, конституционных различий между людьми. Источник знаний – опыт как индивидуальная история жизни индивида. Все идеи происходят из одного из источников. Ощущение – начало познания, рефлексия возникает на основе ощущенияощущение – источник всякого знания. «Нет ничего в разуме, чего не было бы в чувстве». Ощущения рассматриваются как пассивный процесс, в результате которого появляется более или менее точная копия (идея) вещи. Отрицал активность ощущенийотрицание объективностиневозможность познания внешнего мира. Виды знания по Локку: Интуитивное – душа сразу усматривает согласие или несогласие двух представлений. Оно является самым достоверным, т.к. предполагает ясное видение отношений между идеями. Это знание человека о самом себе. Демонстративное знание – усмотрение необходимых отношений между идеями посредством других идей. Достоверно, в его основе лежит интуитивное знание. Это выводы, доказательства, которые требуют напряжения внимания и памяти.