- •Министерство образования и науки российской федерации

- •Е.В. Нужнов Сети и телекоммуникации Учебное пособие

- •Часть 2. Технологии локальных и глобальных сетей

- •Таганрог

- •Введение

- •3. Локальные сети

- •3.1. Среды и стандарты локальных сетей, понятие доступа

- •3.2. Технология Ethernet (802.3)

- •3.3. Технология Token Ring (802.5)

- •3.4. Технология fddi

- •3.5. Технология Fast Ethernet (802.3u)

- •3.6. Технология 100vg-AnyLan

- •3.7. Технология Gigabit Ethernet

- •3.8. Коммутируемые локальные сети и дуплексные протоколы

- •3.9. Технология 10 Gigabit Ethernet (802.3ae)

- •3.10. Высокоскоростные технологии 40 и 100 Gigabit Ethernet (802.3ba-2010)

- •3.11. Перспективные технологии

- •3.12. Беспроводные локальные сети

- •3.13. Персональные сети и технология Bluetooth

- •3.14. Контрольные вопросы

- •4. Сети tcp/ip

- •4.1. Объединение сетей на основе протоколов сетевого уровня

- •4.1.1. Ограничения мостов и коммутаторов

- •4.1.2. Понятие internetworking

- •4.1.3. Принципы маршрутизации

- •4.1.4. Протоколы и алгоритмы маршрутизации

- •4.1.5. Реализация межсетевого взаимодействия средствами tcp/ip

- •4.2. Адресация в ip-сетях

- •4.2.1. Типы адресов стека tcp/ip

- •4.2.2. Классы iPv4-адресов

- •4.2.3. Отображение iPv4-адресов на локальные адреса

- •4.2.4. Отображение доменных имен на ip-адреса

- •4.3. Фрагментация ip-пакетов

- •4.4. Протокол надежной доставки сообщений tcp

- •4.5. Архитектура и классификация маршрутизаторов сетей tcp/ip

- •4.6. Контрольные вопросы

- •5. Технологии глобальных сетей

- •5.1. Функции, структура и типы глобальных сетей

- •5.2. Глобальные связи на основе выделенных каналов

- •5.3. Глобальные связи на основе сетей с коммутацией каналов

- •5.4. Глобальные сети с коммутацией пакетов

- •5.5. Глобальные ip-сети

- •5.5.1. Структура глобальной ip-сети

- •5.5.2. «Чистые» ip-сети

- •5.5.3. Протокол slip

- •5.5.4. Протоколы семейства hdlc

- •5.5.5. Протокол ppp

- •5.5.6. Использование выделенных линий ip-маршрутизаторами

- •5.6. Функционирование ip-сети поверх сетей atm/fr

- •5.7. Удаленный доступ

- •5.7.1. Основные схемы глобальных связей при удаленном доступе

- •5.7.2. Доступ компьютер – сеть

- •5.7.3. Удаленный доступ через промежуточную сеть

- •5.8. Контрольные вопросы

- •6. Сетевые программные системы

- •6.1. Сетевые операционные системы

- •6.1.1. Понятия и виды сетевых ос

- •6.1.2. Концепция специальной сетевой ос

- •6.1.3. Функциональные компоненты сетевой ос

- •6.2. Программные средства поддержки распределенных вычислений

- •6.3. Технологии и программные средства поддержки облачных вычислений

- •6.4. Контрольные вопросы

- •Заключение

- •Список сокращений

- •Список использованной и рекомендуемой литературы

- •Содержание

- •Часть 2. Технологии локальных и глобальных сетей

3.2. Технология Ethernet (802.3)

Ethernet (от слов ether – эфир, net – сеть) – это самая распространенная технология ЛС, основанная на экспериментальной сети, которую компания Xerox разработала и реализовала в 1975 году. В широком смысле Ethernet – это целое семейство технологий, включающее различные фирменные и стандартные варианты. В зависимости от типа физической среды стандарт IEEE 802.3 имеет различные модификации – 10Base-5, 10Base-2, 10Base-T, 10Base-FL, 10Base-FB. Для передачи двоичной информации по кабелю для всех вариантов физического уровня технологии Ethernet, обеспечивающих пропускную способность 10 Мбит/с, используется манчестерский код. Все виды стандартов Ethernet (в том числе Fast Ethernet и Gigabit Ethernet) используют один и тот же метод разделения среды передачи данных – CSMA/CD, определяющий облик этой технологии в целом [1, 5].

Протокол IEEE 802.3 описывает физическую сеть с логической общей шиной со случайным доступом. Ее особенности состоят в том, что

все сетевые адаптеры непрерывно прослушивают сеть;

для передачи своих данных узел должен дождаться освобождения сети;

передачу случайно могут начать (или делать) одновременно несколько станций, то есть возникает столкновение данных – коллизия (jam), и необходимо специальное правило разрешения коллизии;

данные передаются во всех направлениях, и все подключенные компьютеры могут принимать любую посылку данных. Однако, лишь тот компьютер, которому предназначается данная посылка, отвечает посылкой в ЛС подтверждения ее приема.

На подуровне MAC канального уровня доступ к сети для этого стандартного протокола IEEE 802.3 определяется другим протоколом, который называется «Множественный доступ с опознаванием несущей и обнаружением коллизий» (Carrier Sense Multiply Access / Collision Detection, CSMA/CD). Его суть состоит в том, что если сеть свободна, любой компьютер может начать передачу своих данных. Но если возникает коллизия, то все компьютеры прекращают передачу данных и после некоторой паузы (ее длительность – случайная величина) вновь возобновляют передачу, пока данные не будут полностью переданы (рис.3.1). Таким образом, чем больше передач (особенно длинных данных мультимедиа) или пользователей в сети, тем медленнее она будет работать [1, 5].

Этапы доступа к среде. Все передаваемые данные помещаются в кадры определенной структуры и снабжаются уникальным адресом станции назначения.

Общая шина

Рис.3.1. Пример работы протокола CSMA/CD

Чтобы получить возможность передавать свой кадр, станция должна убедиться, что среда свободна. Это достигается прослушиванием основной гармоники сигнала, которая называется несущей частотой. Признак незанятости среды – отсутствие в ней несущей частоты, которая для манчестерского кода равна 5-10 МГц (в зависимости от последовательности единиц и нулей, передаваемых в данный момент).

Кадр данных всегда имеет преамбулу – 7 байтов вида 10101010 и 1 байт вида 10101011. Преамбула нужна для вхождения приемника в побитовый и побайтовый синхронизм с передатчиком.

Все подключенные станции могут распознать факт передачи кадра. А та станция, которая узнает собственный адрес в заголовках кадра, записывает его содержимое в свой внутренний буфер, обрабатывает полученные данные, передает их вверх по своему стеку, а затем посылает по кабелю кадр-ответ.

После окончания передачи кадра все узлы сети обязаны выдержать технологическую паузу, равную межпакетному интервалу (Inter Packet Gap, IPG) в 9,6 мкс (рис.3.1) для приведения сетевых адаптеров в исходное состояние и предотвращения монопольного захвата среды одной станцией. Но из-за задержек распространения сигнала по кабелю не все узлы строго одновременно фиксируют факт окончания передачи кадра, а еще хуже – начала передачи (занятости среды).

Возникновение, обнаружение и разрешение коллизии. Коллизия – это нормальная ситуация, когда на общем кабеле сталкиваются кадры двух станций, вызывая искажение информации. Она случается реже при одновременном начале передачи, а чаще, когда до второй станции не успевает дойти информация о занятости среды первой станцией (рис.3.1).

Если станция в момент передачи кадра обнаруживает коллизию (отличие передаваемых и наблюдаемых сигналов), она прерывает передачу и усиливает ситуацию посылкой в сеть специальной jam-последовательности (32-бита). После этого станция делает короткую паузу (P) случайной длины, после чего снова будет пытаться захватить среду. В Ethernet принято ключевые параметры измерять в битовых интервалах (bt). Битовый интервал – время между появлением двух последовательных битов данных на кабеле – составляет 1 / 10 Мбит/c = 100 нс.

Пауза P = 512 bt × L = 51,2 мкс × L, где 512 bt представляют так называемый интервал отсрочки; L – случайное целое число из диапазона [0, 2N]; N – номер попытки новой передачи (N = 1, 2, …, 10). После 10-й попытки диапазон значений L не увеличивается. Таким образом, P = 0 ÷ 52,4 мс. Предельное число попыток – 16, после чего передатчик должен отбросить этот кадр. Описанный алгоритм называется усеченным экспоненциальным двоичным алгоритмом отсрочки [1, 5].

Если станция не успеет обнаружить коллизию до конца передачи любого своего кадра и решит, что ее кадр был передан верно, то этот (на самом деле искаженный) кадр будет отбракован позже уже принимающей стороной, например, из-за несовпадения контрольной суммы. А повторная передача данного кадра протоколами более высоких уровней (4 или 7) приведет к заметному снижению полезной пропускной способности сети, так как потребует секунд вместо микросекундных интервалов Ethernet.

Именно поэтому каждая передающая станция должна гарантированно обнаруживать коллизию вовремя, чтобы считать повтор передачи искаженного кадра своей задачей. Для надежного обнаружения коллизий время передачи кадра минимальной длины должно бы не меньше так называемого времени оборота сигнала – времени распространения сигнала коллизии до самого дальнего узла сети, а по сути времени двойного прохождения сигнала между двумя наиболее удаленными станциями сети (туда – неискаженный сигнал и обратно – искаженный).

Производительность сети Ethernet. Метод доступа CSMA/CD носит вероятностный характер, когда негарантированная возможность передачи зависит от загруженности среды. При значениях коэффициента использования сети выше 50% полезная пропускная способность сети резко падает. Это происходит из-за роста интенсивности коллизий и времени ожидания доступа к среде.

Экспериментально установлено, что максимально возможная пропускная способность сегмента Ethernet достигается при передаче кадров минимальной длины (72 байта) и составляет 14880 кадров/с. При этом полезная пропускная способность сети составляет всего 5,48 Мбит/с (чуть выше половины номинальной).

Максимально возможная полезная пропускная способность сети Ethernet составляет 9,75 Мбит/с и достигается при использовании кадров максимальной длины (1518 байтов), передаваемых в этом случае со скоростью 513 кадров/с.

При отсутствии коллизий и ожидания доступа коэффициент использования сети зависит от размера поля данных кадра и имеет максимальное значение 0,96.

Технология Ethernet поддерживает 4 разных типа кадров, которые имеют общий формат адресов узлов. Поэтому адаптеры по формальным признакам автоматически распознают тип кадра [1, 5].

Спецификации физической среды Ethernet. Все они сохраняют протокол CSMA/CD и скорость 10 Мбит/с.

Стандарт 10Base-5 (802.3). Использует «толстый» коаксиальный кабель (RG-8) с волновым сопротивлением 50 Ом. Длина сегмента без повторителей – до 500 м, на концах ставят терминаторы сопротивлением 50 Ом для исключения отражения сигналов. Компьютер подключается к кабелю с помощью приемопередатчика – трансивера (transceiver = transmitter + receiver), устанавливаемого на кабеле методом прокалывания или бесконтактным методом. Трансивер соединяется с сетевым адаптером интерфейсным кабелем AUI (Attachment Unit Interface) длиной до 50 метров, состоящим из 4 витых пар, через разъем DB-15. Допускается подключение к сегменту до 100 трансиверов с шагом не менее 2,5 м. Для объединения сегментов используются повторители. Существует знаменитое «правило 5-4-3» для коаксиальных сетей, вводящее ограничения на число сегментов – 5, повторителей – 4, нагруженных сегментов (с компьютерами), чередующихся с ненагруженными – 3. Поскольку повторитель подключается к сегменту одним своим трансивером, максимальное число узлов (компьютеров) в сети составляет (100–1) + (100–2) + (100–1) = 99 + 98 + 99 = 296, максимальная длина сети составляет 500 м × 5 = 2500 м.

Стандарт 10Base-2 (802.3a). Использует «тонкий» коаксиальный кабель (RG-58) с волновым сопротивлением 50 Ом. Каждый трансивер здесь объединен с адаптером. Длина сегмента без повторителей – до 185 м, на концах также ставят терминаторы сопротивлением 50 Ом. Компьютер подключается к кабелю с помощью высокочастотного T-образного байонетного коннектора (Bayonet Nut Connector, BNC), центральный отвод которого соединяется с сетевым адаптером, а два других – с отрезками кабеля длиной не менее 1 м. Также использует повторители и «правило 5-4-3». Максимальное число компьютеров в сегменте составляет 30 минус число повторителей. Максимальное число компьютеров в сети составляет (30-1) + (30-2) + (30-1) = 29 + 28 + 29 = 86, максимальная длина сети составляет 185 м × 5 = 925 м. Надежность ниже, чем у 10Base-T. Общий недостаток всех коаксиальных систем – отсутствие оперативной информации о состоянии моноканала.

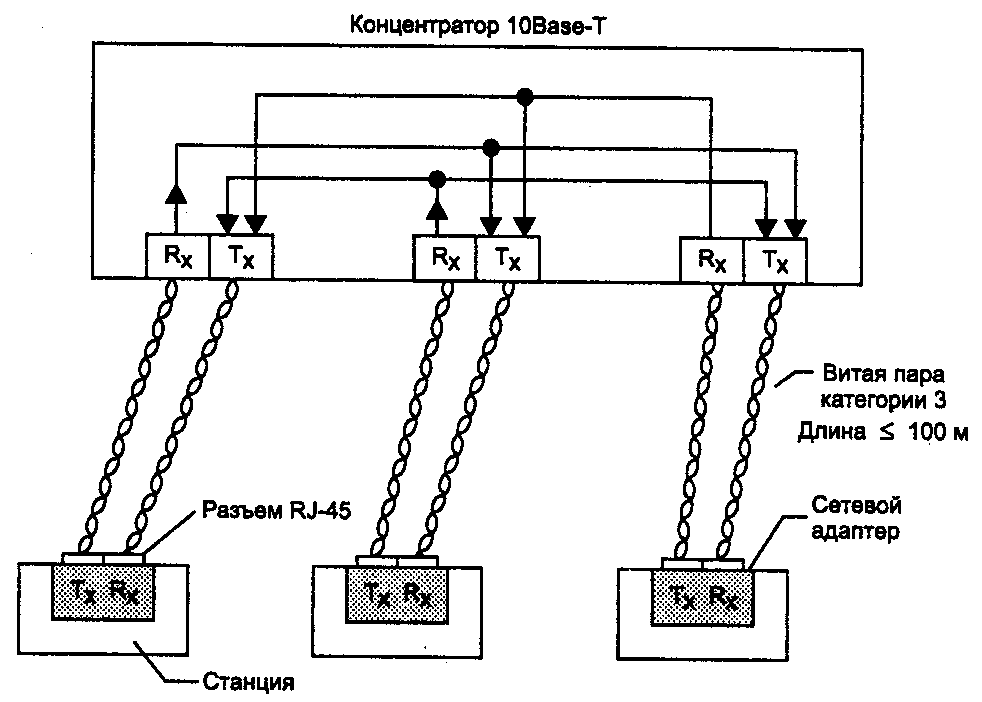

Стандарт 10Base-T (802.3i). Использует в качестве среды две неэкранированные витые пары UTP категории 3. Каждый конечный узел соединяется двумя витыми парами с концентратором (хабом), в результате чего образуется логическая общая шина (рис.3.2).

Одна витая пара здесь передает данные концентратору (выход Tx сетевого адаптера), другая – обратно станции (вход Rx сетевого адаптера). Когда концентратор обнаруживает коллизию в сегменте, он посылает jam-последовательность на все свои выходы Tx. Максимальное расстояние «компьютер-концентратор» – 100 м. Концентраторы 10Base-T можно соединять друг с другом двумя витыми парами (подобно рис.3.2) [1, 5].

Рис.3.2. Соединение узлов с концентратором 10Base-T

Существует известное «правило 4-х хабов» для витой пары и оптоволокна: максимальное число концентраторов между любыми двумя компьютерами сети равно 4. При создании сети 10Base-T с большим числом компьютеров концентраторы можно соединять друг с другом иерархически, образуя древовидную структуру (рис.3.3). Петлевидное соединение концентраторов запрещено.

Концентратор

1

Концентратор

2

ПК

ПК

Концентратор

3

Концентратор

4

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

Рис.3.3. Иерархическая древовидная структура концентраторов 10Base-T

Максимальное число станций в сети 10Base-T равно 1024. Оно достижимо при двухуровневой иерархии концентраторов, показанной на рис.3.4, где корневой концентратор имеет 24 порта, а 22-24 концентратора нижнего уровня – по 48 портов.

Рис.3.4. Вариант сети 10Base-T с максимальным числом станций

Максимальное расстояние между двумя компьютерами (максимальный диаметр сети) при четырех хабах составляет 5 × 100 м = 500 м. Появление между конечными узлами сети активного устройства, которое может контролировать работу сетевых компьютеров и отключать от сети некорректно работающие компьютеры, является главным преимуществом технологии 10Base-T по сравнению со сложными в эксплуатации коаксиальными сетями. Благодаря концентраторам сеть Ethernet приобрела некоторые черты отказоустойчивой системы.

Оптоволоконный Ethernet. Основной тип кабеля – многомодовое оптическое волокно, обладающее полосой пропускания 500-800 МГц при длине кабеля в 1 км. Допустимо и более дорогое одномодовое оптоволокно с полосой пропускания в несколько ГГц, требующее трансивера специального типа. Функционально и по составу (сетевые адаптеры, концентраторы) данная сеть подобна сети 10Base-T, но вместо витых пар используются отрезки оптоволокна.

Стандарт FOIRL (Fiber Optic Inter-Repeater Link). Он гарантирует длину оптоволоконной связи между концентраторами до 1 км при общей длине сети до 2500 м. «Правило 4-х хабов» здесь работает.

10Base-F (802.3j) – обозначение семейства стандартов Ethernet 10 Мбит/с, использующих оптический кабель на расстоянии до 2000 м.

Стандарт 10Base-FL (Fiber Link) представляет собой незначительное улучшение стандарта FOIRL. Увеличена мощность передатчиков, поэтому максимальное расстояние «узел-концентратор» – 2000 м. «Правило 4-х хабов» работает. Максимальная длина сети – 2500 м.

Стандарт 10Base-FB (Fiber Backbone) сейчас не используется, предназначался только для соединения концентраторов. Между узлами сети можно было установить до 5 концентраторов 10Base-FB при максимальной длине сегмента – 2000 м и максимальной длине сети – 2740 м. Концентраторы при отсутствии кадров постоянно обмениваются специальными последовательностями сигналов для поддержания синхронизации (отсюда название синхронный Ethernet). Поэтому они вносят меньшие задержки при передаче кадров между сегментами. Петли не допускаются [20, 02].

Домен коллизий. Это часть сети Ethernet, все узлы которой распознают коллизию независимо от того, где она возникла. Домен коллизий соответствует одной разделяемой среде. Сеть, построенная на концентраторах (рис.3.3-3.4), всегда образует один домен коллизий. А мосты, коммутаторы и маршрутизаторы делят сеть Ethernet на несколько доменов коллизий. Они не передают сигнал коллизии (jam-после-довательность) с порта возникновения на свои остальные порты [1, 5].