- •3. Основные методы эмпирического психологического исследования. Типы (источники) эмпирических данных в психологии.

- •7. Метод наблюдения в психологии (виды, достоинства и ограничения, особенности использования).

- •Вопрос 8. Экспериментальные исследования продуктивного мышления (дискуссия к. Дункер vs о. Зельц).

- •10. Валидность психологического исследования. Виды валидности. Основные угрозы валидности эксперимента в психологии.

- •10. Надежность психодиагностического инструментария. Виды надежности (продолжение).

- •11. Репрезентативность и виды тестовых норм.

- •11. Виды стандартных шкал в психодиагностике (продолжение).

- •12. Основные положения теории irt. Модель Раша. Двух- и трехпараметрическая модели.

- •14. Анализ тестовых заданий в классической психометрической теории.

- •15. Периодизация истории психологии и ее различные основания. Основные этапы развития предмета психологического познания.

- •15. Периодизация истории психологии

- •16. Основные концепции души в античной психологии.

- •17. Развитие психологии в философии Нового времени: рационализм и эмпиризм.

- •18. Роль в.Вундта как ученого и организатора психологической науки.

- •19. Открытый кризис в психологии начала XX века и его анализ л.С. Выготским.

- •20. Основные направления психологии XX века.

- •2 Версия

- •21.Становление и развитие российской психологии. Современное состояние российской психологии.

- •22. Общая характеристика ощущений. Психофизика ощущений.

- •23. Восприятие. Основные теории восприятия. Понятие «схема». Распознавание и категоризация.

- •24. Общая характеристика внимания. Основные виды и свойства внимания.

- •25. Теории и модели внимания.

- •26. Общие представления о памяти. Виды и свойства памяти.

- •27. Организация процессов памяти. Основные теории памяти хх века. Современные модели памяти.

- •29. Мышление. Виды и функции мышления. Теории мышления.

- •30. Исследования мышления в различных психологических школах

- •31. Язык и речь. Виды, функции речи. Развитие мышления и речи в онтогенезе.

- •33. Воображение и творческое мышление, их взаимосвязь.

- •Классификация процессов воображения

- •Механизмы воображения

- •Развитие воображения у детей

- •Функции воображения

- •34.Понятие «личность» в соотношении с понятиями «индивид», «субъект», «я», «индивидуальность».

- •36. Характеристика проблемы личности в отечественной психологии (с.Л. Рубинштейн, а.Н. Леонтьев, б.Г. Ананьев, к.А. Абульханова).

- •1) Московская школа:

- •2) Петербургская школа:

- •3) Грузинская школа:

- •4) Пермская школа

- •37.Психоаналитические теории личности (з. Фрейд, а. Адлер, к.Г. Юнг, э. Фромм, к. Хорни)

- •38.Проблема личности в гуманистической психологии (а. Маслоу, к. Роджерс).

- •Способы поведения, ведущие к самоактуализации

- •40.Мир внутренней жизни человека (в.Д. Шадриков).

- •43. Эмоциональная регуляция деятельности человека. Функции и виды эмоций. Психологические теории эмоций. Эмоции и чувства.

- •46. Темперамент. Развитие представлений о темпераменте.

- •47. Характер. Структурные модели характера. Акцентуации, аномалии и зрелость характера.

- •1. Экстравертные рациональные типы:

- •2. Экстравертные иррациональные типы:

- •1. Интровертные рациональные типы

- •2. Интровертные иррациональные типы:

- •48. Способности. Развитие представлений о природе способностей (б.М. Теп-лов, в.Н. Дружинин, м.А. Холодная, в.Д. Шадриков). Структура и развитие способностей по в.Д. Шадрикову.

- •49. Основные характеристики педагогической психологии. Структура, предмет, задачи и методы педагогической психологии.

- •51. Основные положения теории поэтапного формирования умственных дейст-вий п.Я. Гальперина. Типы ориентировочной основы действия. Общая ха-рактеристика типов оод.

- •52. Связь обучения и развития. Движущие силы психического развития. Развивающее обучение по системе л.В. Занкова и по системе в.В. Давыдова.

- •53. Психология учебной деятельности. Средства, способы, продукт учебной де-ятельности. Структура учебной деятельности.

- •62. Предмет и методы социальной психологии

- •63. Вербальная и невербальная коммуникация: определения, функции, основные концепции и модели.

- •67. Основные подходы к исследованию межгрупповых отношений.

- •68. Социальная установка, ее роль в регуляции поведения и деятельности личности.

- •71. Основные нейропсихологические синдромы нарушения высших психиче-ских функций.

- •О синдроме лобной «динамической» афазии

- •72. Патопсихология как раздел клинической психологии. Нарушения познавательных процессов при психических заболеваниях.

- •Объект, предмет, методы отечественной патопсихологии (в сопоставлении с предметом и методами психиатрии), предпосылки возникновения дисциплины.

- •Теоретические основы отечественной патопсихологии.

- •Три аспекта нарушений психической деятельности по б.В.Зейгарник.

- •73. Психосоматическая проблема в клинической психологии. Соматонозогнозии и психосоматозы. Понятие внутренней картины болезни (вкб).

- •74. Аномалии развития в детском возрасте. Детерминанты дизонтогенеза. Психологические параметры дизонтогенеза.

- •75. Психологические признаки труда. Психические регуляторы труда.

- •II. Образ субъекта:

- •III. Образ субъектно-объектных и субъектно-субъектных отношений:

- •76. Проблема генеза мотивов и целей профессиональной деятельности.

- •77. Классификация профессий, факторы, образующие ситуацию выбора профессии (е.А. Климов)

- •1 Ярус. Тип профессии (разновидность предметных, объектных систем):

- •2 Ярус. Классы профессий по признаку целей деятельности:

- •3 Ярус. Отделы профессий. По признаку основных орудий, средств труда. (в чистом виде

- •4 Ярус. Группы профессий. По условиям труда.

- •Часть 2. Специальные дисциплины

- •1. Фундаментальные и прикладные социально-психологические исследования: сравнительная характеристика.

- •2. Программа социально-психологического исследования: основные разделы и их содержание.

- •Раздел 1 - Методологический – от проблемы до гипотез.

- •Раздел 2.Процедерный. Технология сбора и обработки данных.

- •2. Формирование выборки происходит в зависимости от целей исследования.

- •3. Выбор метода, методик, техник сбора данных.

- •3. Типы выборки в социально-психологическом исследовании и методы ее формирования.

- •4. Метод интервью в социально-психологическом исследовании. Виды интервью. Проблемы подготовки интервьюеров.

- •5. Социально-психологическая анкета. Общий план анкеты и типы вопросов. Основные ошибки, допускаемые при формулировке вопросов.

- •6. Анализ документов в социально-психологическом исследовании: возможности и ограничения.

- •7. Общая характеристика социометрического метода анализа внутригрупповых отношений.

- •9. Критерии сравнительного анализа и научной оценки теорий личности.

- •18. Парадигмы и идеальные модели личности в разных теориях. Теории личности как основания консультативной и психотерапевтической практики.

- •10. Системы идей о личности в психологических теориях с.Л. Рубинштейна и а.Н. Леонтьева.

- •21.Персонология как интегральная наука о личности. Задачи персонологов.

- •22. Психоанализ в теориях личности з. Фрейда, а. Адлера, э. Фромма.

- •23. Категории анализа и целостного подхода к личности в учении к.Г. Юнга.

- •24. Проблема личности в экзистенциальной психологии и персональном экзистенциальном анализе.

- •25.Гуманистический подход в психологии личности: концепции а. Маслоу, к. Роджерса.

- •16.Теория и практика транзактного анализа личности.

- •24. Стадии и этапы психологического консультирования.

- •25. Стратегия, тактика и техника психологического консультирования.

- •36.Основные виды психологического консультирования. Специфика дистантных форм работы.

- •35. Должностные обязанности, должностные инструкции в работе практического психолога.

- •1. Должностная инструкция психологу в организации

- •Часть 2. Специальные дисциплины

- •1. Фундаментальные и прикладные социально-психологические исследования: сравнительная характеристика.

- •2. Программа социально-психологического исследования: основные разделы и их содержание.

- •Раздел 1 - Методологический – от проблемы до гипотез.

- •Раздел 2.Процедерный. Технология сбора и обработки данных.

- •2. Формирование выборки происходит в зависимости от целей исследования.

- •3. Выбор метода, методик, техник сбора данных.

- •3. Типы выборки в социально-психологическом исследовании и методы ее формирования.

- •4. Метод интервью в социально-психологическом исследовании. Виды интервью. Проблемы подготовки интервьюеров.

- •5. Социально-психологическая анкета. Общий план анкеты и типы вопросов. Основные ошибки, допускаемые при формулировке вопросов.

- •6. Анализ документов в социально-психологическом исследовании: возможности и ограничения.

- •7. Общая характеристика социометрического метода анализа внутригрупповых отношений.

- •9. Критерии сравнительного анализа и научной оценки теорий личности.

- •18. Парадигмы и идеальные модели личности в разных теориях. Теории личности как основания консультативной и психотерапевтической практики.

- •10. Системы идей о личности в психологических теориях с.Л. Рубинштейна и а.Н. Леонтьева.

- •21.Персонология как интегральная наука о личности. Задачи персонологов.

- •22. Психоанализ в теориях личности з. Фрейда, а. Адлера, э. Фромма.

- •23. Категории анализа и целостного подхода к личности в учении к.Г. Юнга.

- •24. Проблема личности в экзистенциальной психологии и персональном экзистенциальном анализе.

- •25.Гуманистический подход в психологии личности: концепции а. Маслоу, к. Роджерса.

- •16.Теория и практика транзактного анализа личности.

- •24. Стадии и этапы психологического консультирования.

- •25. Стратегия, тактика и техника психологического консультирования.

- •36.Основные виды психологического консультирования. Специфика дистантных форм работы.

- •35. Должностные обязанности, должностные инструкции в работе практического психолога.

- •1. Должностная инструкция психологу в организации

7. Общая характеристика социометрического метода анализа внутригрупповых отношений.

Социометрия – это метод измерений социальных отношений. Начало положено Дж.Морено. В широком понимании – метод измерения отношений любого вида. В узком – измерение связей предпочтения, возникающих в ситуации выбора партнера. В настоящее время социометрия связана с деятельность группы.

Возможный предмет исследования:

- индивидуальные особенности

-статус в группе

- лидерские качества

- диагностика группы

- диагностика отношений между членами группы

Процедура:

- ответы респондентов на вопрос-критерий (1 или несколько вопросов). Социометрический критерий – вопрос, ответ на который служит основанием для установления структуры взаимоотношений между членами группы.

- составление матрицы данных, социограммы

- интерпретация результатов.

Виды критериев:

- выбор (кого бы Вы выбрали, чтоб пойти в поход вместе?)

- отклонение (Кого бы Вы не выбрали точно?)

- ожидание выбора или отклонения

- отсутствие ожидания выбора/отклонения.

Осуществляемый каждым членом группы выбор показывает, кому он отдает предпочтение, к какой микрогруппе чувствует свою принадлежность. Число выборов, полученных каждым участником социометрического опроса, характеризует его положение в системе межличностных отношений, т. е. определяет его социометрический статус (положение «звезды», «предпочитаемого», «принятого», «изолированного», «пренебрегаемого» и пр.).

Положение человека в структуре межличностных отношений не всегда бывает одинаковым. В разных видах общения «звездами» и «изолированными» могут оказаться совсем разные люди. Поэтому социометрическую картину группы необходимо составлять не менее чем для 2-х видов взаимодействия: делового и эмоционального. Удовлетворенность положением в группе в значительной степени определяется таким параметром межличностных отношений, как взаимность выборов (для члена группы важно не только то, сколько человек из его группы питают к нему симпатию, но и то, кто именно отдал ему свое предпочтение: те, кого он сам выбрал, или же те, к кому он относится достаточно равнодушно).

Подготовка и проведение теста.

Требование к группе и процедуре.

- Границы группы четко обозначены.

- Выбор совершается самостоятельно.

- Вопросы должны быть понятны всем членам группы.

- Группа должна иметь опыт совместной деятельности.

- Опрос должен проводиться по определенным критериям.

- Критерии должны быть значимы для группы.

Критерии могут быть:

- Сильные/слабые (глубина и стабильность выявляемых отношений)

- Общие/специфические (длительность и полнота охвата выявляемых отношений)

Проблема надежности социометрической информации:

- объективность (Тест объективен, если результаты не зависят от личности оценивающего).

- устойчивость (тест устойчив, если повторное измерение признака значимо не изменяет результатов теста)

- валидность (подбор вопросов-критериев)

- чувствительность (чтоб увеличить чувствительность, можно не ограничивать респондентов в кол-ве выборов).

Положение исследователя по отношению к группе:

- он не должен быть членом группы

- желательно, чтоб это был неизвестный группе чел.

- он должен пользоваться определенным доверием у группы.

Обработка результатов

-Матрица выборов (таблица: строки – кто выбирает, столбцы – кого выбирают)

- социограмма (в центре «звёзды», по краям «аутсайдеры»)

- считают индексы: индивидуальные и групповые (например, индекс сплоченности).

8. Основные типы экспериментальных исследований в социальной психологии: «доэксперимент», «квазиэксперимент», эксперимент. (крепитесь, очень длинный ответ).

Эксперимент - «активный» метод изучения реальности, проведение исследований в специально созданных, управляемых условиях в целях проверки экспериментальной гипотезы о причинно-следственной связи. В процессе эксперимента исследователь всегда наблюдает за поведением объекта и измеряет его состояние. Исследователь воздействует планово и целенаправленно на объект, чтобы измерить его состояние. Эта операция называется экспериментальным воздействием. В научной литературе термин «эксперимент» применяется как к целостному экспериментальному исследованию (серии экспериментальных проб, проводимых по единому плану), так и к единичной экспериментальной пробе (опыту).

Различают исследовательский (поисковый) и подтверждающий эксперимент. Различие их обусловлено уровнем разработанности проблемы и наличием знаний о связи зависимой и независимой переменных.

Поисковый (эксплораторный) эксперимент проводится тогда, когда неизвестно, существует ли причинная связь между независимой и зависимой переменными. Поэтому поисковое исследование направлено на проверку гипотезы о наличии или отсутствии причинной зависимости между переменными А и В. В случае, если существует информация о качественной связи между двумя переменными, выдвигается гипотеза о виде этой связи. Тогда исследователь проводит подтверждающий (конфирматорный) эксперимент, в котором выявляется вид функциональной количественной связи между независимой и зависимой переменными.

Алгоритм исследования в целом выглядит так:

1. Выдвигается гипотеза о качественной причинной связи А и В.

2. Проводится поисковый эксперимент.

3. В случае неподтверждения гипотезы выдвигается другая качественная гипотеза и проводится новый поисковый эксперимент; если же качественная гипотеза подтверждается, выдвигается количественная функциональная гипотеза.

4. Проводится подтверждающий эксперимент.

5. Принимается (или отвергается) и уточняется гипотеза о виде связи между переменными.

В психологической исследовательской практике для характеристики различных видов экспериментального исследования используются также понятия «критический эксперимент», «пилотажное исследование» , «полевое исследование» («естественный эксперимент»).

Экспериментальное исследование проводится по определенной схеме. Важнейшие этапы его проведения: формулировка проблемы и выдвижение гипотезы, конструирование методики и подбор аппаратуры, отбор испытуемых, создание плана для контроля переменных, проведение эксперимента, обработка и интерпретация результатов, подготовка научного отчета.

Исследование считается завершенным, если экспериментальная гипотеза опровергнута или не опровергнута с заданной надежностью, а результаты исследования в соответствующей форме представлены на суд научной общественности.

Экспериментальные планы.

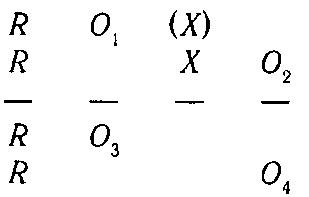

1. План для 2 независимых групп: эксп.гр. R X O1 | контр.гр. R O2

2. План для 2 рандомизированных групп с предварительным и итоговым тестированием

Эксп.гр. R O1 X O2

контр.гр. R O3 O4

3.План Соломона

R O1 X O2

R O3 O4

R X O5

R O6

4.План для 3 групп и 3 уровней независимой переменной

R X1 O1

R X2 O2

R O3

5.Факторный план для двух независимых переменных типа 2х2 – используется для выявления эффекта воздействия двух нп на одну зп.

6. Факторный план типа 3х2 – когда нужно установить вид зависимости одной зп от одной нп, а одна нп представлена дихотомическим параметром.

7. Факторный план типа 2х2х2 – три нп и два уровня

8.Латинский квадрат – L1,L2,L3| M1,M2,M3 | A,B,C – три нп с тремя уровнями каждая. Два уровня разных переменных встречаются в экспериментальном плане только один раз. Комбинируя результаты по строкам, столбцам и уровням, можно выявить влияние каждой из нп на зп, а также степень попарного взаимодействия переменных. Вообще уж лучше самим посмотреть, как выглядит таблица. Есть еще Греко-латинский квадрат.

Доэкспериментальные исследования.

По Кэмпбеллу к доэкспериментальным планам относятся:

а) исследование единичного случая;

б) план с предварительным и итоговым тестированием одной группы

в) сравнение статистических групп.

Исследование единичного случая – фактически прошлый веко. Однократно тестируется одна группа, подвергнутая воздействию по плану: Х О. Контроль внешних переменных и независимой переменной полностью отсутствует. В таком «исследовании» нет никакого материала для сравнения. Такого рода исследования, как правило, проводятся на первых этапах научной деятельности для сопоставления их результатов с обыденными представлениями о реальности.

План с предварительным и итоговым тестированием одной группы: О1 Х О2 . В этом плане отсутствует контрольная выборка, поэтому нельзя утверждать, что изменения зависимой переменной вызваны именно изменением независимой переменной. Здесь есть много фоновых событий и план не позволяет контролировать эффект «естественного развития»: в течение короткого времени - изменение состояния испытуемого (утомление, скука), а в течение длительного времени - изменения личностных черт. + эффект тестирования

Третий вариант - сравнение статистических групп (план для двух неэквивалентных групп с тестированием после воздействия).

Х О1

О2

Лучше предыдущего, т.к. позволяет учитывать эффект тестирования благодаря введению контрольной группы, позволяет отчасти контролировать влияние фоновых воздействий и др. (инструментальную погрешность, регрессию). Но с помощью этого плана невозможно учесть эффект естественного развития, так как нет предварительного тестирования. Для сравнения результатов контрольной и экспериментальной групп используется t-критерий Стьюдента. Этот план, если отбросить экспериментальное воздействие, вполне применим в корреляционном исследовании, но его не следует использовать для проверки гипотез о причинной связи двух переменных.

Квазиэкспериментальные планы - попытка учета реалий жизни при проведении эмпирических исследований. Создаются специально с отступлением от схемы «истинного эксперимента». Исследователь осознает те источники артефактов, которые он не может контролировать. Для частичной компенсации и контроля эффектов исследователи используют искусственные схемы - квазиэкспериментальные планы.

Существуют два типа квазиэкспериментальных планов (все далее по Куку и Кэмпбеллу):

а) планы экспериментов для неэквивалентных групп;

б) планы дискретных временных серий.

Квазиэкспериментом является любое исследование, направленное на установление причинной зависимости между двумя переменными («если А, то В»), в котором отсутствует предварительная процедура уравнивания групп или «параллельный контроль» с участием контрольной группы заменен сравнением результатов неоднократного тестирования группы (или групп) до и после воздействия.

Эксперимент с одним испытуемым следует отнести к квазиэкспериментам. В то же время квазиэкспериментальные планы временных серий, по сути, являются модификацией доэкспериментального плана

О1 Х О2

О3 О4

Выбираются две естественные группы, например два параллельных школьных класса. Обе группы тестируются. Затем одна группа подвергается воздействию, а другая — нет. Через определенное время обе группы проходят тестирование повторно. Различие О2 и О4 свидетельствует о естественном развитии и фоновом воздействии. Разница результатов первичного тестирования двух групп позволяет установить меру их эквивалентности в отношении измеряемой переменной. Отличие от эксперимента – отсутствие рандомизации.

Существует множество других вариантов квазиэкспериментальных планов для неэквивалентных групп: так называемые «лоскутные планы», планы «множественных серий замеров», план с контрольными выборками для предварительного и итогового тестирования и т.д.

План с предварительным и итоговым тестированием различных рандомизированных выборок отличается от истинного эксперимента тем, что предварительное тестирование проходит одна группа, а итоговое - эквивалентная группа, которая подверглась воздействию:

![]()

Этот план называют также «имитацией плана с начальным и конечным тестированием». Главный его недостаток — невозможность контролировать влияние фактора «истории» — фоновых событий, происходящих наряду с воздействием в период между первым и вторым тестированием.

Усложненным вариантом этого плана является схема с контрольными выборками для предварительного и итогового тестирования. В этом плане используются 4 рандомизированные группы, но воздействию подвергаются лишь 2 из них, причем тестируется после воздействия одна.

В том случае, если группы действительно эквивалентны, данный план по качеству не отличается от планов «истинного эксперимента». Он обладает наилучшей внешней валидностью. Не удается лишь исключить фактор взаимодействия состава групп с факторами естественного развития и фона, так как отсутствуют возможности сравнить влияния предварительного и последующего тестирования.

Гораздо чаще всего перечисленного применяются схемы квазиэкспериментов, которые называются «дискретные временные серии». Такое исследование проводится: 1) с участием одной группы или нескольких; 2) с одним воздействием либо серией.

В таких планах отсутствуют средства контроля внешней валидности. Квазиэкспериментальные планы, построенные по схеме временных серий на одной группе, по структуре сходны с экспериментальными планами для одного испытуемого.

План дискретных временных серий - первоначально определяется исходный уровень зависимой переменной на группе испытуемых с помощью серии последовательных замеров. Затем исследователь воздействует на испытуемых экспериментальной группы, варьируя независимую переменную, и проводит серию аналогичных измерений. Сравниваются уровни зависимой переменной до и после воздействия. Схема плана выглядит так:

![]()

Главный недостаток плана - он не дает возможности отделить результат влияния независимой переменной от влияния фоновых событий, которые происходят в течение исследования.

Его модификация - квазиэксперимент, в котором воздействие перед замером чередуется с отсутствием воздействия перед замером:

![]()

Чередование может быть регулярным или случайным. Этот вариант подходит лишь в том случае, когда эффект воздействия обратим.

Схема плана временных серий для двух неэквивалентных групп, из которых одна не получает воздействия, выглядит так:

![]()