- •Глава 1. Введение в теорию организации

- •1.1. Понятие и сущность теории организации: предмет, метод и задачи

- •1.2. Основные этапы развития теории организации

- •1.3. Содержание и сущность понятия «организация»

- •Глава 2. Системный подход: Организация и система

- •2.1. Организация как система

- •2.2. Системный подход и системный анализ в изучении организации

- •2.3. Виды организационных структур

- •2.4 Внешняя среда организации

- •Глава 3. Социальная организация экономических систем

- •3.1. Социальная организация и организация экономических систем

- •3.2. Координация в организациях

- •Организационные коммуникации

- •Глава 4. Законы организации

- •4.1. Понятия «закон» и «закономерность» организации и особенности социальных законов

- •4.2 Основополагающие законы организации их проявление

- •4.2.1 Закон синергии

- •4.2.3. Закон развития

- •4.3 Законы организации второго уровня

- •4.3.1. Закон информированности-упорядоченности

- •4.3.3. Закон композиции и пропорциональности

- •4.3.4. Специфические законы социальной организации

- •Глава 5. Система управления организации 81

- •5.1 Сущность управления организацией: основные понятия

- •5.2. Структура системы управления

- •5.3. Основные типы управления организациями

4.3 Законы организации второго уровня

4.3.1. Закон информированности-упорядоченности

Все коммуникации в организации основаны на получении, обработке, передаче и хранении данных. Данные – это сообщения, результаты мыслительной деятельности, сведения любого происхождения, вида и назначения. Управленческая информация – это данные, несущие в себе новизну и полезность для работника, принимающего решение. Информация здесь рассматривается как часть данных.

Обычно информацию разделяют на два больших класса: объективную (овеществленную в товаре) и субъективную (отраженную, организованную людьми). Категория «информация» имеет смысл лишь тогда, когда есть источник (информатор) и ее получатель (информант).

Информация обладает такими характеристиками как полнота, достоверность и ценность, упорядоченность и открытость.

Полпота информации определяется возможностями доступа к ресурсам информационного пространства, в котором действует организация, а также состоянием внешних и внутренних коммуникационных связей. В современных условиях любой организации доступны очень большие объемы информации. Практически по любому вопросу менеджер может получить исчерпывающую информацию. Информационный «голод» может возникнуть не из-за отсутствия информации, а из-за необходимости затрачивать на ее отбор и обработку большое количество времени и средств (имеются в виду материальные и людские ресурсы).

Несмотря на разветвленную сеть и высокое быстродействие современных информационных систем, процесс поиска нужной информации требует значительных усилий. Кроме того, в условиях рынка и острой конкурентной борьбы часть информации о деятельности организаций переводится в разряд строго конфиденциальной, становясь при этом недоступной не только для членов других организаций, но и для большинства членов своей организации.

Достоверность информации — необходимое условие использования полученных данных в деятельности предприятия. Источники информации должны быть надежными и не вызывать сомнений. В ряде случаев в информационные базы данных вводится заведомо ложная информация, чтобы дезинформировать конкурентов или подорвать к ним доверие со стороны клиентов. Поэтому следует перепроверять и уточнять полученную информацию, прежде чем использовать ее для работы.

Упорядоченность информации подразумевает структурирование или распределение информации но степени ее важности для решения задач управления организацией. Своевременное перераспределение информации в организации, как правило, значительно повышает эффективность работы организации.

Выделяют различные виды информации: открытая, для служебного пользования, секретная, совершенно секретная и особой важности. Наиболее сложной и ответственной задачей в формировании внутренней информационной системы является сбор и систематизация информации, полученной из различных подразделений организации.

Это должно осуществляться на основе единой системы информационных запросов, которая обеспечила бы своевременную и оперативную передачу информации, накопившейся в подразделениях, в центральную базу данных. Основным потребителем информации является система управления организацией.

Из общего потока система управления воспринимает и отбирает только ту информацию, которая соответствует поставленным целям и может быть использована в процедурах управления. Поэтому в первую очередь вся доступная информация должна быть упорядочена по целевому признаку. На рис. 13 показана процедура сбора и обработки информации, получаемой из различных источников.

Первым этапом структурирования информации является определение цели отбора информации из общего потока. Выявив цель, производят сбор необходимой информации.

Рисунок 13 - Порядок сбора обработки и структурирования информации

На втором этапе производят обработку и распределение информации по степени ее важности. Наиболее ценная информация анализируется системой в первую очередь и доводится до сведения всех заинтересованных лиц. Третий этап упорядочения или структурирования информации должен обеспечить ее хранение. Этот этап предусматривает также разработку системы признаков, по которым нужная информация может быть найдена.

Информатизация управления вносит коррективы в существующие формы управленческого труда и расширяет их состав. Она способствует усилению позитивного действия законов и принципов управления, в первую очередь законов, свойственных управлению в целом. К таким законам относятся: закон единства систем управления, закон соотносительности управляющей и управляемой систем, закон пропорциональности производства и управления, закон экономии времени, закон экономии интеллектуальной энергии, закон перехода от административных к организационным методам управления.

Информационная среда, ввиду ее важности, является объектом управления, наряду с персоналом, финансами и т п. Информационная среда управления подчиняется закону информированности-упорядоченности.

Закон информированности-упорядоченности состоит в том, что чем большей информацией располагает организация о внутренней и внешней среде, тем она имеет большую вероятность устойчивого функционирования (самосохранения).

Следствие этого закона проявляется в том, что информированность работника после достижения ею критического уровня переходит в его компетентность. Поэтому, руководитель должен создать работникам условия для получения информации.

4.3.2. Закон единства анализа и синтеза

Изучение организаций как социально-экономических объектов предусматривает обязательное использование операций анализа и синтеза. Анализ и синтез при исследовании процессов функционирования организации настолько переплетаются, что не могут существовать друг без друга. Анализ и синтез в своем единении составляют основу системного подхода к изучению деятельности организации.

Анализ или декомпозиция — это разделение целого на части или представление сложного объекта в виде простых составляющих. Анализ причинно-следственных связей между выделенными частями сводится к нахождению необходимых и достаточных условий для поддержания требуемого взаимодействия между этими частями целого. Суть синтеза состоит в объединении простых составляющих объекта в единое целое. Объединение в рамках синтеза осуществляется на основе взаимной необходимости и взаимосвязи.

Суть закона состоит в следующем: каждая организация стремится настроится на наиболее экономный режим функционирования в результате постоянного изменения своей структуры или функций. Эти изменения идут в следующем цикле:

Рисунок 14 - Схема изменений в организации

Скорость и результат преобразования зависят от диапазона изменения внешней и внутренней среды.

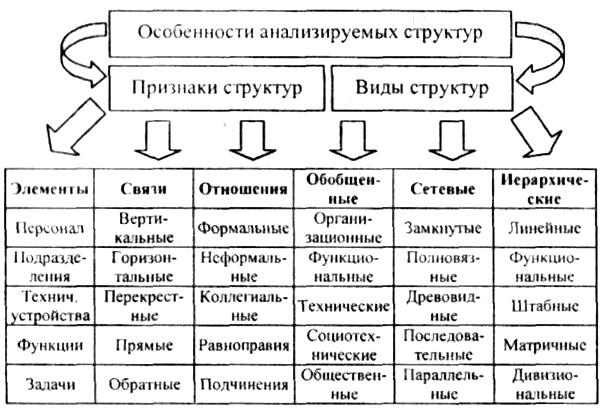

Описанию факторов внутренней и внешней среды должен предшествовать анализ самой организации, в отношении которой принимается решение, т.е. этап мысленного или реального расчленения организации на отдельные подсистемы, элементы или звенья и изучения взаимосвязей между ними. Для действующей организации такое расчленение несложно выполнить, поскольку оно полностью определяется сформированной ранее организационной структурой. На рис. 15 показаны особенности анализируемых структур с выделением различных признаков и видов структур.

Рисунок 15 - Особенности анализируемых структур

Надо отметить, что рисунок 15 не претендует на полную информацию обо всех признаках и видах анализируемых структур, которые в каждом конкретном случае они могут видоизменяться и дополняться.

Практический подход к анализу и синтезу организаций может быть реализован с помощью метода постепенного приближения, который включает четыре уровня:

первый - предварит анализ с позиций стороннего наблюдателя;

второй - проведение «мозговой атаки» на совещании основных специалистов организации;

третий - создание группы развития организации и формирование ее стратегии развития;

четвертый - постоянная работа группы развития в рамках нового структурного подразделения организации.

Итак, закон единства анализа и синтеза организационных систем предусматривает использование исследовательского метода, состоящего в том, что объект исследования, рассматриваемый как система разбивается на составные элементы (подсистемы), что обеспечивает возможность изучения каждого элемента в отдельности с целью выявления их роли и места в системе.

В дальнейшем элементы, изученные в процессе анализа, подвергаются синтезу, что позволяет на новом уровне знания продолжить и углубить исследование системы путем анализа ее нового состояния. Таким образом, в рамках закона единства анализа и синтеза реализуется непрерывный цикл совершенствования системы управления организацией и корректировка ее организационной структуры.