- •Часть II

- •Строение и функции почек

- •- Клубочек

- •Врожденные аномалии

- •Кистозные болезни почек

- •Гломерулярные болезни (общие сведения)

- •Острый гломерулонефрит

- •Нефротический синдром

- •I Ранние I - II стадии | | Поздние III - IV стадии [

- •Хронический гломерулонефрит

- •Повреждения почечных клубочков, связанные с системными заболеваниями

- •Диабетический гломерулосклероз

- •Амилоидоз

- •Другие системные заболевания

- •Наследственный нефрит

- •Заболевания почек, связанные с поражением канальцев и интерстиция

- •Пиелонефрит и инфекции мочевыводящих путей

- •Тубулоинтерстициальный нефрит, вызванный лекарствами и токсинами

- •Уратная нефропатия

- •Гиперкалыщемия и нефрокалыданоз

- •Множественная миелома

- •Доброкачественный нефросклероз

- •Злокачественная фаза гипертензии (злокачественный нефросклероз)

- •Стеноз почечной артерии

- •Тромботические микроангиопатии

- •Другие сосудистые заболевания почек

- •Обструкция мочевыводящих путей (обструктивная уропатия)

- •Уролитиаз (камни почек)

- •Опухоли почек

- •Заболевания мочеточников

- •Заболевания мочевого пузыря

- •Заболевания уретры

- •Болезни мужского полового члена

- •Болезни предстательной железы

- •Заболевания яичек и придатков яичек

- •Воспалительные и некротические заболевания

- •Фиброзно-кистозные заболевания

- •Опухоли

- •Заболевания грудных желез у мужчин

- •Заболевания вульвы и влагалища

- •Болезни матки

- •Секреторная фаза

- •Причины

- •Болезни маточных труб

- •Болезни яичников

- •Опухоли

- •Опухолей

- •Глава 22 патология беременности и послеродового периода- пре- и постнатальные расстройства, заболевания младенчества и детства

- •Патология плаценты

- •Патология беременности

- •Патология маточно - плацентарных (спиральных) артерий

- •Внутриутробный возраст и масса плода

- •Родовая травма и родовые повреждения

- •Болезни легких перинатального периода

- •Врожденные пороки развития

- •Внутриутробные инфекции

- •Гемолитическая болезнь новорожденных

- •Наследственные нарушения метаболизма

- •Гидроксилирование фенилалалина Фенил апанингидроксилаза

- •Нарушение гидроксилирования при фенилкетонурии Фенил апанингидроксилаза

- •II этап галакт030 _ 1 _ фосфат—

- •III этап

- •Синдром внезапной смерти ребенка

- •Опухоли у детей

- •Болезни щитовидной железы

- •Болезни околощитовидных желез

- •Болезни коркового вещества надпочечников

- •- Дегидроэпиандростерон

- •Болезни мозгового вещества надпочечников

- •Болезни тимуса (вилочковой железы)

- •Болезни шишковидной железы

- •Множественная эндокринная неоплазия

- •24.1. Общие сведения

- •24*2» Аномалии развития костей

- •Заболевания, связанные с аномалией матрикса кости

- •Остеогенеза

- •Наследования Сущность поражения коллагена

- •Заболевания, вызванные дисфункцией остеокластов

- •Заболевания, связанные с нарушениями минерального гомеостаза

- •Остеонекроз (аваскулярный остеонекроз, асептический некроз кости)

- •Остеомиелит

- •Опухоли и опухолеподобные заболевания костей

- •Опухоли, сгруппированные по источнику гистогенеза

- •Костеобразующие опухоли

- •Хрящеобразующие опухоли

- •Соединительнотканные (фиброзные) и фиброзно-костные опухоли

- •Опухоли разного происхождения

- •Метастатические опухолевые поражения скелета

- •Болезни суставов

- •Остеоартрит, или дегенеративное заболевание суставов

- •Ревматоидный артрит

- •Серонегативные спондилоартропатии

- •Инфекционный артрит

- •Артропатии с отложением кристаллов

- •Опухоли суставов и структур, связанных с суставами

- •Опухоли и опухолеподобные образования мягких тканей

- •Заболевания скелетных мышц

- •Мышечные дистрофии

- •Врожденные миопатии

- •Миопатии, связанные с врожденными ошибками метаболизма

- •Воспалительные миопатии

- •Поражения нервно-мышечного соединения

- •Опухоли скелетной мускулатуры

- •Глава 25 заболевания кожи

- •Общие сведения

- •Нарушения пигментации.

- •Маркерные признаки

- •Доброкачественные эпителиальные опухоли

- •Предраковые состояния и злокачественные опухоли эпидермиса

- •Опухоли дермы

- •Опухоли кожи, развивающиеся из «пришлых» клеточных элементов

- •Острые воспалительные дерматозы

- •Хронические воспалительные дерматозы

- •Буллезные заболевания кожи

- •25*10* Инфекционные и паразитарные заболевания кожи

- •Глава 26 заболевания центральной нервной системы, периферических нервов, глаз и ушей

- •Общие сведения

- •Основные проявления поражений мозговой ткани

- •181 /4. Зак. М. А. Пальцева, т. 2, ч. 2

- •Объемные (расширяющиеся) внутричерепные заболевания

- •Черепно-мозговая травма

- •Нарушения кровообращения

- •Головного мозга

- •ЬСхема 26.7. Инфаркты головного мозга в бассейне средней мозговой артерии

- •Инфекционные заболевания центральной нервной системы

- •Гнойные инфекции

- •Негнойные инфекции

- •Грибковые инфекции

- •Вирусные инфекции

- •19 /4. Зак. М. А. Пальцрня, т. 2, ч. 2

- •Демиелинизирующие заболевания

- •Метаболические заболевания центральной нервной системы

- •Заболевания центральной нервной системы, связанные с различными видами недостаточности, интоксикации и лучевой терапии

- •Изменения центральной нервной системы при старении, дегенеративных процессах и деменции (слабоумии)

- •Системные заболевания центральной нервной системы

- •Врожденные аномалии (пороки развития) центральной нервной системы. Повреждения головного мозга в перинатальном периоде

- •Заболевание спинного мозга

- •Поражением

- •Опухоли центральной нервной системы

- •Заболевания периферических нервов и параганглиев

- •Заболевания глаз

- •Стекловидное тело

- •Заболевания уха

- •3 Шейки матки II, 193

- •Часть II 1

Заболевания, связанные с нарушениями минерального гомеостаза

Рахит и остеомаляция. Это группа заболеваний, которые характеризуются дефектами минерализации костного матрикса. Чаще всего они связаны с нехваткой витамина D или некоторыми нарушениями его метаболизма. Название «рахит» относится к тем заболеваниям у детей, когда аномальный костный рост приводит к характерным скелетным деформациям. У взрослых заболевание названо остеомаляцией, так как формирующаяся во время обновления кость остается недоминерализованной. Это приводит к остеопении (нарушению остеогенеза) и предрасположенности к переломам (см. главу 9).

Гиперпаратиреоз. Выделяют первичный и вторичный типы этого заболевания (см. главу 23). Первичный гиперпаратиреоз развивается в результате автономной гиперплазии или опухоли (как правило, аденомы околощитовидных желез). Вторичный гиперпаратиреоз часто вызывается продолжительной гипокаль- циемией, приводящей к компенсаторной гиперсекреции пара- тиреоидного гормона (паратгормона). Независимо от причин увеличение уровня паратгормона улавливают рецепторы остеобластов, которые затем инициируют освобождение медиаторов, стимулирующих активность остеокластов. Скелетные проявления заболевания обусловлены остеокластической костной ре

зорбцией. Как и при других метаболических заболеваниях костей, при гиперпаратиреозе поражается весь скелет, но некоторые кости — больше других. Анатомические изменения, характерные для тяжелой формы гиперпаратиреоза и обозначаемые как кистозно-фиброзный остит, в настоящее время встречаются редко, так как в большинстве случаев заболевание распознается и лечится на ранних стадиях развития (см. главу 23). Вторичный гиперпаратиреоз обычно характеризуется не столь тяжелым и продолжительным течением, как первичный, следовательно, скелетные аномалии выражены меньше.

По неизвестным причинам увеличенная активность остеокластов при гиперпаратиреозе приводит к более тяжелому поражению кортикального слоя кости (поднадкостничная, оссальная и эндоссальная поверхности), чем губчатой кости. Поднадкостничная резорбция обусловливает образование тонкого коркового слоя и в частности потерю твердой пластинки вокруг зубов. Рентгенограммы диагностически информативны, особенно снимки средней фаланги указательного пальца и средних пальцев. Интра- кортикальную костную резорбцию вызывают стреловидные скоп- лента остеокластов, которые обеспечивают и образование центральных (гаверсовых) и прободающих (фолькманновских) каналов. Для гиперпаратиреоза характерны кортикальные конусообразные каналы. В губчатой кости остеокласты продвигаются внутрь костных балок и расщепляют их продольно. На месте балок возникают структуры, напоминающие рельсы железнодорожного полотна. Такова картина расслаивающего остита. Морфологические данные соответствуют снижению рентгенологической плотности кости, а также остеопении. Поскольку резорбция кости и остеосинтез — взаимосвязанные процессы, неудивительно, что при гиперпаратиреозе также повышается активность остеобластов. В зонах поражения кости и активности остеогенных клеток костный мозг замещается фиброваскулярной тканью. Кроме того, при этом заболевании встречаются микропереломы и вторичные кровоизлияния, что вызывает появление многоядерных макрофагальных элементов и врастание соединительной ткани. Фиброзная ткань, окрашенная гемолизированной кровью и гемосидерином, создает картину «коричневой опухоли». Такая «опухоль» в дальнейшем может подвергаться кистозному перерождению. Сочетание возросшей клеточной активности, перитра- бекулярного фиброза и «коричневых опухолей» с кистами, выявляемое в разных частях скелета, служит признаком тяжелой формы гиперпаратиреоза. Такой процесс называют генерализованным фиброзно-кистозным оститом (паратиреоидной остеодистрофией, болезнью Реклингхаузена; F.D.Recklinghausen). Уменьшение костной массы предрасполагает к переломам, деформациям, суставным болям и дисфункциям.

Почечная остеодистрофия. Это название используют для обозначения всех изменений скелета при хронических почечных за-

385

М. А. Пальцев том 2 часть 2болеваниях. Речь идет об увеличении костной резорбции остеокластами, имитирующем фиброзно-кистозный остит (см. выше), о задержке минерализации матрикса (остеомаляции), а также остеосклерозе, замедлении роста костей и остеопорозе. В настоящее время хорошо изучена взаимосвязь между почечной недостаточностью, с одной стороны, а также вторичным гиперпаратиреозом и нарушенным метаболизмом витамина D — с другой.

Хроническая почечная недостаточность приводит к задержке фосфатов в организме и гиперфосфатемии [по Cotran R.S., Kumar V., Collins Т., 1998]. Последняя в связи с гипокальциемией может вызвать вторичный гиперпаратиреоз. Кроме того, развивается гипокальциемия; ее обусловливают: снижение уровня трансформации витамина D и его метаболитов от 25-(OH)-D3 до l,25-(OH)2-D3 из-за уменьшения и сморщивания почек; подавление активности почечной гидроксилазы (в результате высоких уровней фосфора), вовлеченной в процесс трансформации 25-(OH)-D3 в более активные метаболиты; сокращение всасывания кальция в кишечнике из-за низкого количества

(OH)2-D3. Почечная патология и небольшая концентрация

(OH)2-D3 приводят к тому, что костная ткань почти не реагирует на паратгормон. Для поддержания нужного уровня кальция в сыворотке крови увеличивается функциональная активность околощитовидных желез. Развивающийся вторичный гиперпаратиреоз стимулирует деятельность остеокластов. Сдвиги в направлении секреции кальцийрегулирующего паратгормона приводят к тому, что околощитовидные железы становятся более чувствительными к сокращенному уровню ионов кальция в сыворотке крови. Снижение интенсивности распада и выделения паратгормона происходит также из-за нарушенной функции почек. Уменьшение содержания l,25-(OH)2-D3 и сывороточного кальция способствуют развитию остеомаляции.

В возникновении остеодистрофических изменений при хронической почечной патологии участвуют и такие важные факторы, как гиперфосфатемия, метаболический ацидоз, накопление железа в костной ткани и отложение алюминия в участках минерализации. Депозиты алюминия считают главной причиной указанных изменений. Из-за ятрогенного происхождения эти депозиты привлекают большое внимание. Источниками алюминия служат диализные водные растворы, а также содержащие фосфаты алюминия наполнители лекарственных веществ. Алюминий, который благодаря своим физико-химическим свойствам, попадает в зоны минерализации костей, препятствует отложению гидроксиапатита кальция. Следовательно, он приводит к остеомаляции, т.е. размягчению костей, обусловленному их декальцинацией. Алюминий вреден не только для костной ткани, он также служит причиной развития диализной энцефалопатии и микроцитарной анемии у пациентов с хронической почечной патологией.Переломы костей

Переломы костей бывают полными и неполными. Существуют также закрытые (простые) переломы, при которых вышележащая ткань не повреждена, и открытые (сложные), когда имеется повреждение кожи или слизистой оболочки, через которое место перелома сообщается с окружающей средой. Классификация включает также оскольчатые переломы, при каждом из которых образуется более двух костных отломков; переломы со смещением, когда концы костей в месте перелома не сопоставляются. Если перелом возникает в кости, уже поврежденной в ходе какого-либо заболевания, то это патологический перелом. Маршевая стопа (перелом у новобранцев, «маршевый» перелом) развивается медленно и обычно наступает после повторной и увеличенной физической нагрузки (спортивных тренировок, военных переходов, маршей и т.д.).

Кость — уникальная ткань по своей способности к репарации. Она может полностью восстанавливаться путем реактивации тех процессов, которые в норме встречаются лишь в период эмбриогенеза. К сожалению, последовательные события при заживлении переломов могут быть легко задержаны или даже блокированы. Переломы со смещением и оскольчатые переломы нередко приводят к деформациям. Фрагменты раздробленной кости, лишенные жизнеспособности, перед восстановлением нуждаются в резорбции. Это замедляет заживление, увеличивает объем костной мозоли и требует чрезмерно длительного периода восстановления. Неадекватная иммобилизация (обездвиживание костных отломков в зоне перелома) сопровождается патологической подвижностью, и составные части мозоли не формируются. Мозоль может быть построена из соединительной ткани и хряща, что обусловливает постоянную нестабильность и задержку сращения или даже несращение. Если при несраще- нии возможны значительные движения костных отломков вдоль линии перелома, то центральная часть мозоли подвергается кистозному перерождению. При этом поверхность, обращенная к щели перелома, может покрываться выстилкой из клеток, подобных клеткам синовиальной оболочки. Так формируется ложный сустав (псевдоартроз). В зоне несращения или псевдоартроза может снова начаться нормальный восстановительный процесс в том случае, если из щели перелома удаляются мягкие ткани, а костные отломки сопоставляются. Конечно, очень серьезным препятствием для восстановительного процесса является инфекция в области перелома. Часто инфекция возникает в зонах оскольчатых и открытых переломов. Сложный процесс костной репарации может быть также нарушен при недостаточности кальция и фосфора, авитаминозе, системных инфекциях, сахарном диабете, сосудистой недостаточности. Полная, практически завершенная, репарация встречается в основном у детей и молодых людей, у которых переломы чаще всего неосложненные. У людей старшего возраста, у которых переломы нередко возникают на основе других заболеваний (остеопороз, остеомаляция), восстановление проходит тяжелее и для облегчения заживления могут требоваться механические методы иммобилизации.

Разрыв кровеносных сосудов, происходящий во время перелома, приводит к развитию гематомы, заполняющей и окружающей зону перелома. В гематоме формируется сеть фибрина, которая не только заполняет зону перелома, фиксирует отломки костей, но и создает основу для прихода клеток воспалительного ответа, дальнейшего врастания фибробластов и капиллярных отпочкований. Одновременно дегранулированные тромбоциты и мигрирующие клетки воспалительного ответа освобождают фактор роста тромбоцитов, трансформирующий фактор роста-р и фактор роста фибробластов. Указанные факторы активируют в надкостнице, полости костного мозга и окружающих мягких тканях клетки — предшественники костных элементов. К концу 1-й недели гематома организуется, а прилежащая ткань подготавливается для будущей выработки матрикса. Формируется веретеновидная соединительнотканная мозоль (прокаллюс), которая обеспечивает связь между отломками костей, но не создает структурную прочность, необходимую для того, чтобы выдержать массу тела, удержать части тела или конечности.

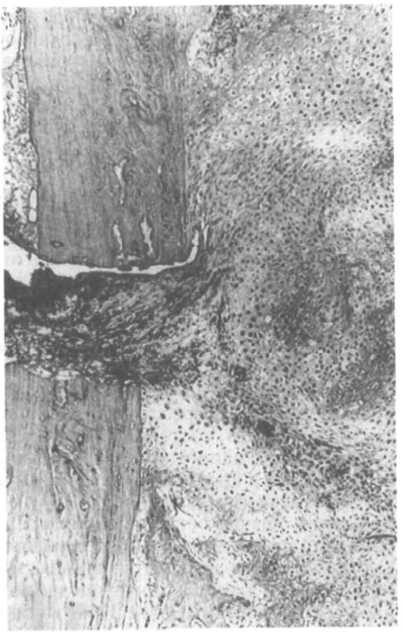

Активированные остеобласты надкостницы формируют элементы грубоволокнистой кости и балки, которые ориентированы перпендикулярно оси коркового слоя. Остеосинтез происходит и в костномозговой полости. Активированные мезенхимальные клетки мягких тканей, окружающих зону перелома, дифференцируются в хондробласты, которые образуют волокнистый и гиалиновый хрящ, окружающий место перелома (рис. 24.2). При неосложненном переломе репаративная ткань достигает своего максимального развития к концу 2—3-й недели. Это помогает стабилизировать место перелома, но недостаточно для восстановления поврежденной кости. По мере того как грубоволокнистая кость, находящаяся в зоне надкостницы и костномозговой полости, приближается к вновь сформированному хрящу вдоль линии перелома, хрящ подвергается энхондральной оссификации (см. рис. 24.2), подобно той, которая встречается в норме в зонах роста. Отломки пораженной кости соединяются с помощью растущей костной мозоли. Далее мозоль минерализуется до того предела, когда ее прочность позволит выдерживать механические нагрузки, присущие данной кости.

На ранних стадиях формирования мозоли вырабатываются излишки соединительной ткани, хряща и кости. В частности, если отломки костей не совмещены, объем мозоли становится больше на вогнутой стороне линии перелома. Как только костная мозоль созревает и начинает выдерживать механические на-

Рис. 24.2. Зона перелома длинной трубчатой кости. Замещение грануляционной ткани хрящевой, а затем и костной (черный цвет) тканью.