- •Часть II

- •Строение и функции почек

- •- Клубочек

- •Врожденные аномалии

- •Кистозные болезни почек

- •Гломерулярные болезни (общие сведения)

- •Острый гломерулонефрит

- •Нефротический синдром

- •I Ранние I - II стадии | | Поздние III - IV стадии [

- •Хронический гломерулонефрит

- •Повреждения почечных клубочков, связанные с системными заболеваниями

- •Диабетический гломерулосклероз

- •Амилоидоз

- •Другие системные заболевания

- •Наследственный нефрит

- •Заболевания почек, связанные с поражением канальцев и интерстиция

- •Пиелонефрит и инфекции мочевыводящих путей

- •Тубулоинтерстициальный нефрит, вызванный лекарствами и токсинами

- •Уратная нефропатия

- •Гиперкалыщемия и нефрокалыданоз

- •Множественная миелома

- •Доброкачественный нефросклероз

- •Злокачественная фаза гипертензии (злокачественный нефросклероз)

- •Стеноз почечной артерии

- •Тромботические микроангиопатии

- •Другие сосудистые заболевания почек

- •Обструкция мочевыводящих путей (обструктивная уропатия)

- •Уролитиаз (камни почек)

- •Опухоли почек

- •Заболевания мочеточников

- •Заболевания мочевого пузыря

- •Заболевания уретры

- •Болезни мужского полового члена

- •Болезни предстательной железы

- •Заболевания яичек и придатков яичек

- •Воспалительные и некротические заболевания

- •Фиброзно-кистозные заболевания

- •Опухоли

- •Заболевания грудных желез у мужчин

- •Заболевания вульвы и влагалища

- •Болезни матки

- •Секреторная фаза

- •Причины

- •Болезни маточных труб

- •Болезни яичников

- •Опухоли

- •Опухолей

- •Глава 22 патология беременности и послеродового периода- пре- и постнатальные расстройства, заболевания младенчества и детства

- •Патология плаценты

- •Патология беременности

- •Патология маточно - плацентарных (спиральных) артерий

- •Внутриутробный возраст и масса плода

- •Родовая травма и родовые повреждения

- •Болезни легких перинатального периода

- •Врожденные пороки развития

- •Внутриутробные инфекции

- •Гемолитическая болезнь новорожденных

- •Наследственные нарушения метаболизма

- •Гидроксилирование фенилалалина Фенил апанингидроксилаза

- •Нарушение гидроксилирования при фенилкетонурии Фенил апанингидроксилаза

- •II этап галакт030 _ 1 _ фосфат—

- •III этап

- •Синдром внезапной смерти ребенка

- •Опухоли у детей

- •Болезни щитовидной железы

- •Болезни околощитовидных желез

- •Болезни коркового вещества надпочечников

- •- Дегидроэпиандростерон

- •Болезни мозгового вещества надпочечников

- •Болезни тимуса (вилочковой железы)

- •Болезни шишковидной железы

- •Множественная эндокринная неоплазия

- •24.1. Общие сведения

- •24*2» Аномалии развития костей

- •Заболевания, связанные с аномалией матрикса кости

- •Остеогенеза

- •Наследования Сущность поражения коллагена

- •Заболевания, вызванные дисфункцией остеокластов

- •Заболевания, связанные с нарушениями минерального гомеостаза

- •Остеонекроз (аваскулярный остеонекроз, асептический некроз кости)

- •Остеомиелит

- •Опухоли и опухолеподобные заболевания костей

- •Опухоли, сгруппированные по источнику гистогенеза

- •Костеобразующие опухоли

- •Хрящеобразующие опухоли

- •Соединительнотканные (фиброзные) и фиброзно-костные опухоли

- •Опухоли разного происхождения

- •Метастатические опухолевые поражения скелета

- •Болезни суставов

- •Остеоартрит, или дегенеративное заболевание суставов

- •Ревматоидный артрит

- •Серонегативные спондилоартропатии

- •Инфекционный артрит

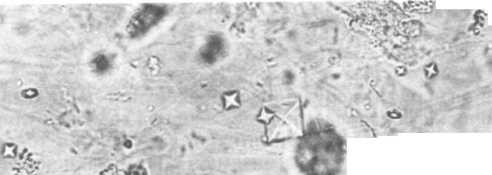

- •Артропатии с отложением кристаллов

- •Опухоли суставов и структур, связанных с суставами

- •Опухоли и опухолеподобные образования мягких тканей

- •Заболевания скелетных мышц

- •Мышечные дистрофии

- •Врожденные миопатии

- •Миопатии, связанные с врожденными ошибками метаболизма

- •Воспалительные миопатии

- •Поражения нервно-мышечного соединения

- •Опухоли скелетной мускулатуры

- •Глава 25 заболевания кожи

- •Общие сведения

- •Нарушения пигментации.

- •Маркерные признаки

- •Доброкачественные эпителиальные опухоли

- •Предраковые состояния и злокачественные опухоли эпидермиса

- •Опухоли дермы

- •Опухоли кожи, развивающиеся из «пришлых» клеточных элементов

- •Острые воспалительные дерматозы

- •Хронические воспалительные дерматозы

- •Буллезные заболевания кожи

- •25*10* Инфекционные и паразитарные заболевания кожи

- •Глава 26 заболевания центральной нервной системы, периферических нервов, глаз и ушей

- •Общие сведения

- •Основные проявления поражений мозговой ткани

- •181 /4. Зак. М. А. Пальцева, т. 2, ч. 2

- •Объемные (расширяющиеся) внутричерепные заболевания

- •Черепно-мозговая травма

- •Нарушения кровообращения

- •Головного мозга

- •ЬСхема 26.7. Инфаркты головного мозга в бассейне средней мозговой артерии

- •Инфекционные заболевания центральной нервной системы

- •Гнойные инфекции

- •Негнойные инфекции

- •Грибковые инфекции

- •Вирусные инфекции

- •19 /4. Зак. М. А. Пальцрня, т. 2, ч. 2

- •Демиелинизирующие заболевания

- •Метаболические заболевания центральной нервной системы

- •Заболевания центральной нервной системы, связанные с различными видами недостаточности, интоксикации и лучевой терапии

- •Изменения центральной нервной системы при старении, дегенеративных процессах и деменции (слабоумии)

- •Системные заболевания центральной нервной системы

- •Врожденные аномалии (пороки развития) центральной нервной системы. Повреждения головного мозга в перинатальном периоде

- •Заболевание спинного мозга

- •Поражением

- •Опухоли центральной нервной системы

- •Заболевания периферических нервов и параганглиев

- •Заболевания глаз

- •Стекловидное тело

- •Заболевания уха

- •3 Шейки матки II, 193

- •Часть II 1

-

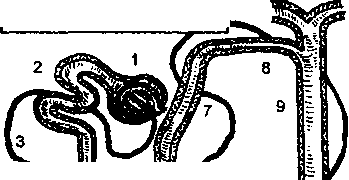

7 - извитые сегменты проксимального и

дистального канальцев

N

Корковое

вещество

почки

8

- 9 - соединительный каналец и собирательный

проток

Мозговое

вещество

почки- Клубочек

3 - 6 - прямые сегменты проксимального и дистального канальца |

||

1 |

Is |

|

4 - 5 — нисходящий и восходящий сегменты петли нефрона |

|

|

корковое вещество (толщиной 0,7—*0,8 см), а под ним — мозговое вещество, представленное пирамидами. Паренхиму коркового и мозгового вещества в одной почке составляют 1 — 1,5 млн струк- турно-функциональных единиц органа — нефронов. Каждый нефрон имеет несколько отделов: почечное тельце [клубочек, окруженный боуменовой капсулой (W.Bowman)]; проксимальный извитой и проксимальный прямой канальцы; петлю нефрона [петлю Генле; F.G.J. Henle; эта петля опускается из коркового вещества в пирамиду, тонкий и дистальный прямой канальцы образуют нисходящую и восходящую (обратно в корковое вещество) части петли Генле]; дистальный извитой каналец; собирательную трубочку, уходящую в пирамиду (схема 18.1). Различают три типа нефронов — поверхностные (расположенные вблизи капсулы почки), кортикальные и юкстамедуллярные (расположенные рядом с мозговым веществом). Первый и второй типы отличаются от третьего расположением в наружной части коркового вещества и меньшей длиной петли нефрона, лежащей тоже в наружной части пирамид. Известно, что 15 % нефронов относится к поверхностному, 70 % — к кортикальному, а 15 % — к юкстамедуллярному типу.

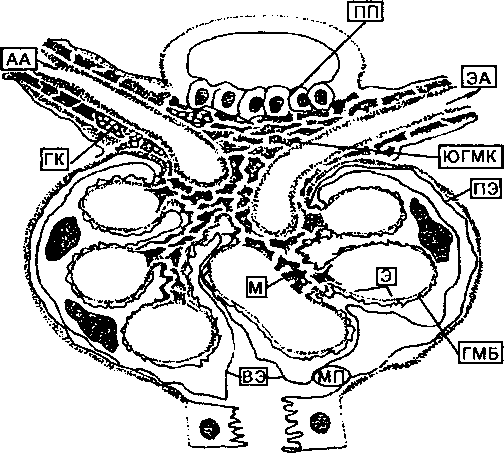

Каждый нефрон начинается почечным клубочком, имеющим сосудисто-эпителиальную структуру. Он состоит из пучка капилляров, образующих несколько долек и окруженных сеть

ю

внеклеточного матрикса и клетками, находящимися в центральной зоне клубочка. Из-за своего центролобулярного расположения эта зона получила название «мезангий» (к этой зоне прикрепляются капилляры). Слой висцеральных эпителиальных клеток окружает внешнюю поверхность капилляров. Слой париетальных эпителиальных клеток образует мешкообразную структуру — капсулу клубочка (боуменову капсулу)у окружающую сеть капиллярных петель. Париетальные и висцеральные эпителиальные клетки эмбрионально и анатомически представляют собой единую структуру, формирующую боуменово пространство. Полость капсулы открывается в проксимальный извитой каналец. В нее происходит фильтрация первичной мочи из плазмы крови. Составляя лишь 0,5 % от всей массы тела человека, почки получают около 20 % минутного выброса (объема) сердца. Почти весь минутный сердечный выброс проходит через клубочки почек и примерно 20 % объема плазмы при этом фильтруется в первичную мочу. Суммарный объем плазмы крови, проходящий через все клубочки, составляет 550 мл/мин или при рециркуляции — 800 л/сут. Уровень гломерулярной фильтрации при этом достигает 120 мл/мин, или 180 л/сут. В конечном счете это определяет суточный диурез, т.е. то количество мочи, которое выделяется за 1 сут. В норме диурез колеблется в пределах 600—1600 мл/сут. Кровь доставляется в клубочек по приносящей артериоле, которая, пронизывая капсулу клубочка, распадается примерно на 50 капиллярных петель, собирающихся в выносящую артериолу (схема 18.2). Место, где капсулу почечного тельца пронизывают приносящая и выносящая артериолы, называют сосудистым полюсом.

Капсула почечного клубочка представляет собой сферу, состоящую из базальной мембраны и наружного (париетального) листка уплощенных эпителиальных клеток, содержащих пучки актиновых филамент. Базальная мембрана капсулы многослойна и построена из отдельных слоев, разделенных светлыми промежутками. Полагают, что многослойность базальной мембраны обусловлена коллагеном IV типа. При переходе на сосудистый пучок базальная мембрана капсулы трансформируется в гломерулярную базальную мембрану, а при переходе в мочевую часть — в базальную мембрану проксимального канальца.

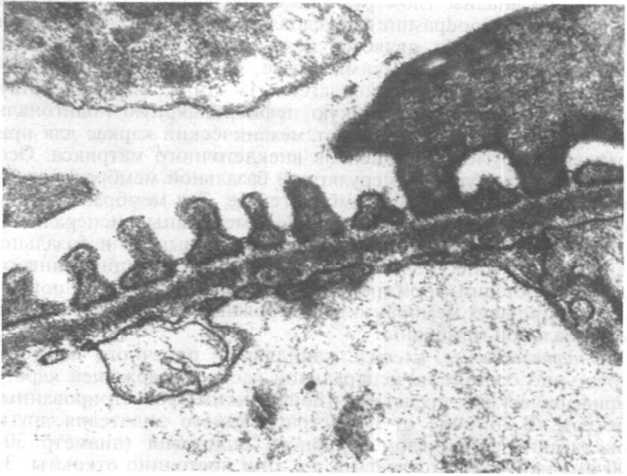

Внутренний листок капсулы сформирован висцеральными эпителиальными клетками — подоцитами, высокоспециализированными отростчатыми клетками. Дифференцированные по- доциты неспособны к делению и в случае гибели не могут быть замещены. Под действием митотических факторов делится лишь ядро, в результате чего подоциты часто выглядят как дву- или многоядерные клетки. Подоциты обладают многочисленными длинными первичными отростками, которые оплетают все капиллярные петли и дают вторичные короткие отростки —

Схема

18.2. Строение почечного клубочка

О

б о з н а ч е н и я: АА — афферентная

артериола; ЭА — эфферентная арте- риола;

ЮГМК — юкстрагломерулярные мезангиальные

клетки; ГК — гранулярные (ренинсодержащие)

клетки; ПЭ — париетальный эпителий; ВЭ

— висцеральный эпителий (подоциты);

М — мезангий; Э — эндотелий; ГМБ —

гломерулярная базальная мембрана;

МП — мочевое пространство; ПП — плотное

пятно.

«ножки»,

погруженные в гломерулярную базальную

мембрану. Ножки всех подоцитов тесно

переплетены между собой, образуя

фильтрационные

щели,

которые замыкаются структурами

внеклеточного матрикса — щелевыми

диафрагмами.

Щелевые диафрагмы и люминальная

поверхность подоцитов покрыты толстым

поверхностным слоем, богатым

сиалопротеинами (подока- ликсином,

подоентином и др.), создающими высокий

отрицательный заряд на подоцитах.

Цитоплазма клеток содержит хорошо

развитый аппарат Гольджи, избыточное

количество гранулярной и гладкой

эндоплазматической сети, многочисленные

лизосомы и митохондрии. Все это

свидетельствует о высокой синтетической

и катаболической активности подоцитов.

Полагают, что, помимо создания

отрицательного заряда, подоциты

синтезируют большинство (если не все)

компонентов гломерулярной базальной

мембраны. Хорошо развитый цитоскелет

определяет форму подоцитов. Тело

клеток содержит микротрубочки и

промежуточные филаменты, в то время

как отростки богаты микрофиламентами,

составляющими структуру ножек

подоцитов.

Рис.

18.1. Гломерулярная базальная мембрана.

Гломерулярная базальная мембрана является основным скелетом для гломерулярного пучка. Она представляет собой непрерывную пластину толщиной 240—340 нм, более «толстую» у мужчин, чем у женщин. В базальной мембране традиционно на основе электронно-микроскопических исследований выделяют три слоя. Наиболее толстый средний слой, lamina densa, обладает электронной плотностью. Наружный и внутренний слои имеют более разреженный матрикс (lamina гага externa и interna) (рис. 18.1). Однако последние исследования с использованием техники замораживания — замещения (freeze — substitution) показали, что гломерулярная базальная мембрана представляет собой гомогенный плотный слой, служащий основой для подоцитов и эндотелия. Главными компонентами гломерулярной базальной мембраны являются коллаген IV типа, гепарансульфат- протеогликан (ГСПГ), ламинин и фибронектин. Указанная мембрана является уникальным образованием, обладающим широким спектром изоформ ламинина и коллагена IV типа. Шесть различных типов гена для коллагена IV типа кодируют соответственно цепи от а, до а*. Цепи a3(IV) и оц(1У) локализованы в lamina densa, а классические цепи a,(IV) и a2(IV) найдены в субэндотелиальном пространстве. Цепи a3(IV), a4(IV) и a5(IV) формируют сеть, отличную от таковой из цепей a,(IV) и a2(IV). Функциональное значение этих различий становится ясным при анализе гломерулярных заболеваний: синдром Гуд- пасчера (E.W. Goodpasture) обусловлен действием антител, мишенью для которых является цепь a3(IV); синдром Альпорта (A.Alport) связан с мутациями в гене, кодирующем цепь a5(IV). Спиралеобразные цепи коллагена IV типа, взаимодействуя между собой, образуют гибкую нефибриллярную полигональную структуру, которая создает механический каркас для прикрепления других компонентов внеклеточного матрикса. Особенности структуры гломерулярной базальной мембраны связаны с ее формированием в эмбриогенезе. Эта мембрана образуется из двух мембран — базальной мембраны висцерального эпителия в инвагинации нефрогенного пузырька и базальной мембраны предшественников эндотелия, врастающих в инвагинацию. На стадии формирования капиллярных петель происходят слияние двух мембран и формирование единой гломерулярной базальной мембраны.

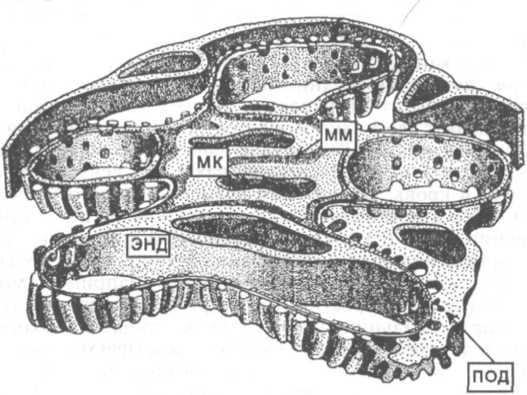

Эндотелиальные клетки капилляров почечного клубочка структурно состоят из центральной части, содержащей ядро, и периферической, представленной тонким фенестрированным листком. В отличие от фенестрированного эндотелия других локализаций поры гломерулярного эндотелия (диаметр 50— 100 нм) не имеют диафрагмы, т.е. они постоянно открыты. Закрытые поры найдены только на концевом фрагменте эфферентной артериолы. Люминальная поверхность эндотелиальных клеток, как и подоцитов, покрыта несколькими полианионны- ми гликопротеинами, обеспечивающими отрицательный заряд.

Таким образом, капиллярная стенка почечного клубочка, представленная эндотелиальными порами, гломерулярной базальной мембраной и щелевыми диафрагмами между ножками подоцитов представляет собой фильтрационный барьер (схема 18.3). Барьерная функция капиллярной стенки для макромолекул обусловлена размером, формой и зарядом последних. Фильтрационный барьер легко проницаем для воды, мелких молекул. Полианионные молекулы, такие как белки плазмы, отталкиваются электронегативным щитом гломерулярного фильтра, представленного гликопротеинами подоцитов и эндотелия, ГСПГ и отрицательно заряженными белками гломерулярной базальной мембраны (ионоселективная функция). Уменьшение или потеря отрицательного заряда гломерулярным фильтром ведет к протеинурии. Размероселективная функция фильтрационного барьера обеспечивается плотностью сети гломерулярной базальной мембраны и щелевой диафрагмой. Незаряженные макромолекулы с эффективным радиусом около 1,8 нм свободно проходят через фильтр. Большие макромолекулы, например альбумин плазмы (эффективный радиус 3,6 нм), может проходить фильтр за счет изменения пространственной конфигурации.

Помимо эндотелия и подоцитов, существует третий тип клеток, плотно контактирующих с гломерулярной базальной мем-

Схема

18.3. Фильтрационный

барьер [по Cotran

R.S., Kumar V.,

Collins

Т.,

1999]

Обозначения:

ММ — мезангиальный матрикс; МК —

мезангиальные клетки; ЭНД — эндотелий;

ПОД— подоцит.

браной, — мезангиальные клетки. Вместе с мезангиальным матриксом они образуют мезангий. Мезангиальные клетки имеют отросчатую структуру, в цитоплазме отростков найдены пучки микрофиламентов, содержащих актин, миозин и а-актин. Отростки прикрепляются к гломерулярной базальной мембране и контактируют с эндотелием. Мезангиальные клетки тесно контактируют между собой и с другими клетками внеклубочкового мезангия — клетками Гурмагтига (N.Goormaghtigh) и гранулярными клетками юкстагломерулярного аппарата. Мезангиальные клетки имеют на плазмолемме рецепторы для ангиотензина II, атриопептина (предсердного натрийуретического белка) и вазо- прессина, способны вырабатывать различные вазоактивные агенты, включая простаноиды. Вазоактивные агенты стимулируют сократительную активность мезангиальных клеток, благодаря чему уменьшается площадь поверхности капиллярных петель и снижается объем фильтрации. Мезангий обеспечивает равномерное распределение гидравлического давления на капиллярную стенку и успешное функционирование фильтрационного барьера.

Кроме сократительной функции, мезангиальные клетки способны к фагоцитозу корпускулярных частиц, включая коллоиды, макромолекулы и иммунные комплексы, и синтезу компонентов мезангиального матрикса (располагающегося между капиллярными петлями). Указанные клетки являются одной из главных мишеней при многих гломерулярных заболеваниях иммунной и неиммунной природы. В ответ на повреждение они могут синтезировать многочисленные медиаторы, включая ци- токины и ростовые факторы, определяющие дальнейшие пролиферативные и репаративные процессы в почечном клубочке.

Полость капсулы почечного клубочка открывается в проксимальный каналец. Последний имеет гетерогенное строение. Выделяют 3 или 4 цитологически отличных отдела, каждый из которых обладает своим типом клеток. Строение эпителия зависит от вида реабсорбции. Реабсорбция мочи — это обратное всасывание воды и некоторых растворенных в ней веществ из первичной мочи в кровь. По каналам транспорта она осуществляется через клетки и мембраны канальцев и кровеносных капилляров. Последние являются ветвями выносящей артериолы, обвивающими проксимальный извитой каналец (см. схему 18.1). Вещества, подлежащие выводу из организма (например, мочевина, мочевая кислота и креатинин), не реабсорбируются, тогда как ионы натрия, кальция, хлора, а также глюкоза, аскорбиновая кислота и другие полезные субстраты всасываются обратно. Реабсорбция происходит и в других отделах канальцев — в петле клубочка и дистальном извитом канальце, эпителий которых также имеет гетерогенную структуру в зависимости от локализации и выполняемой функции. В петле клубочка и дистальном канальце, помимо реабсорбции, происходит концентрация мочи. Оба процесса идут и в собирательной трубке.

Гистоархитектоника нефронов и сосудов в корковом и мозговом веществе почек поддерживается при помощи стромы (ин- терстиция), содержащей интерстициальные клетки и компоненты рыхлой соединительной ткани. Функции интерстициальных клеток, часть которых напоминает обычные фибробласты, изучены плохо. Предполагают, что они оказывают регуляторное влияние на кровообращение и процессы, происходящие в проксимальных и дистальных извитых канальцах.

Регуляция всех функций нефрона осуществляется с помощью юкстагломерулярного (околоклубочкового) комплекса. В этом комплексе различают три компонента: плотное пятно, юкста- гломерулярные и юкставаскулярные клетки (см. схему 18.2). Плотное пятно (macula densa) в каждом нефроне сформировано группой призматических эпителиальных клеток дистального извитого канальца в зоне его перегиба, между приносящей и выносящей артериолами. Эта группа в виде сектора занимает тот участок стенки канальца, в котором отсутствует базальная мембрана. Юкстагломерулярные клетки — это видоизмененные гладкомышечные элементы средней оболочки приносящей артериолы. На этом сосуде они формируют некое выпячивание, контактирующее с плотным пятном, и обладают многочисленными секреторными гранулами, содержащими ренин. Юкставаскулярные клетки тоже образуют скопление (полюсную подушку), расположенное между артериолами в зоне их прохождения через капсулу почечного клубочка. Считают, что эти клетки, имеющие разную форму и бледные ядра, тоже способны участвовать в синтезе ренина, однако гранул в их цитоплазме нет.

Остановимся теперь на важнейших функциях почек. Прежде всего почки регулируют объем и химический состав плазмы крови и внеклеточной жидкости. Одна из функций — регуляция содержания натрия и воды в тканях организма и посредством этого поддержание артериального давления. Механизм такой регуляции сложен. Напомним лишь общую схему. Ренин, синтезируемый юкстагломерулярными клетками, стимулирует образование пептида ангиотензина I, из которого в капиллярах легких образуется гормон ангиотензин II. Последний инициирует выработку альдостерона клетками коры надпочечников, а также вызывает сокращение гладкомышечных клеток артериол. Чем больше образуется ангиотензина II, тем сильнее суживается просвет артериол, что само по себе приводит к повышению артериального давления. Кроме того, увеличению артериального давления способствует задержка в организме натрия и воды, которая реализуется через комбинацию стимулирующих и ингибирующих воздействий альдостерона, атриопептина (предсердного белка) и дофамина на реабсорбцию. Повышение артериального давления в приносящих артериолах влияет на барорецепторы (ренинсекретирующие клетки) и приводит к снижению секреции ренина и возвращению величины давления к физиологическим величинам. Напротив, при снижении артериального давления растяжение стенок артериол уменьшается, и это вызывает усиление секреции ренина юкстагломерулярными клетками до того момента, когда давление вернется к физиологической норме. На секрецию ренина и величину артериального давления влияют также и другие факторы, например выделение норадреналина из окончаний симпатических нейронов в зоне околоклубочкового комплекса. Говоря об эндокринной функции почек, следует помнить, что почки секретируют в кровь проста- гландины, простациклин, лейкотриены и тромбоксаны. Весьма важным является, например, действие простагландина Е2: он вызывает расслабление гладкомышечных клеток кровеносных сосудов и снижение артериального давления. Интерстициальные клетки почек синтезируют эритропоэтин — гормон, стимулирующий эритропоэз.

Перечислять константы нормальной мочи не входит в наши задачи. Напомним лишь, что ее относительная плотность колеблется в пределах 1001 — 1030 г/л, а pH — в пределах 4,6—8,0. Качественные реакции, выявляющие суммарные концентрации белков, билирубина, гемоглобина, глюкозы, сахаров и кетонов (промежуточных продуктов обмена, например стероидных гормонов, ацетона и др.), должны быть отрицательными. Нормальная моча может содержать минимальное количество различных эпителиальных клеток, слущивающихся естественным образом со стенок мочевых путей. Однако в ней не должно быть клеточных элементов крови (допускается наличие в осадке единичных лейкоцитов).

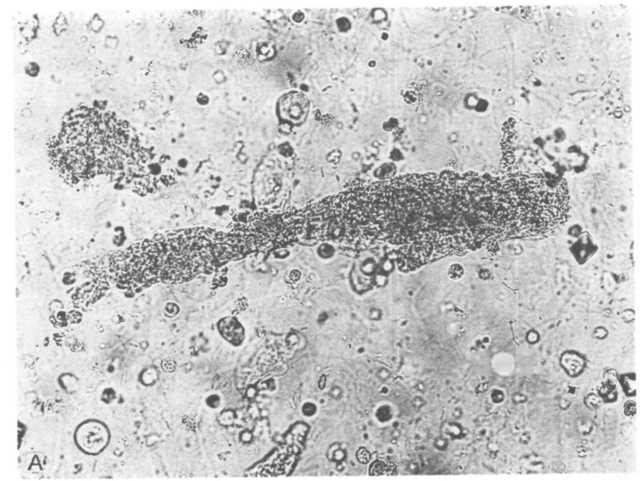

При разных заболеваниях и патологических процессах, возникающих во всевозможных органах и системах, состав и биохимические показатели мочи могут сильно изменяться. Прежде чем перейти к рассмотрению патологии мочевыделительной системы, коротко остановимся на вариантах мочевых цилиндров, т.е. тех элементов осадка мочи, которые в организме человека приобретают цилиндрическую форму слепков той или иной части почечного канальца и выделяются затем с мочой. Практически все они обладают гиалиновым матриксом (сердцевиной). Это хорошо видно в гистологических препаратах. В расширенных просветах канальцев тех почек, которые содержат указанные цилиндры, можно наблюдать четко ограниченные, эозинофильные и гомогенные массы, имеющие вид гиалина. Однако те субстанции, которые «добавляются» к этому матриксу, весьма разнообразны. Кровяные (эритроцитарные) цилиндры имеют буроватый цвет и содержат компоненты эритроцитов (рис. 18.2, А). Они встречаются, например, при гематурии. Зернистые цилиндры состоят из бесцветного, грубо- или нежно-зернистого материала. Они построены из распавшихся клеток почечного эпителия. Наличие таких слепков характерно для некротических и некоторых метаболических поражений канальцев (рис. 18.2, Б). Восковидные цилиндры, крупные, толстые и желтоватые, иногда сероватые, тоже бывают при некротических поражениях канальцевой системы. Они отмечаются при почечной недостаточности (рис. 18.2, В). Гиалиновые цилиндры, бледные, бесцветные, почти прозрачные, в минимальном количестве попадаются в нормальной моче, но в большом количестве отражают наличие нарушений гломерулярного фильтра.

Нарушения выделительной функции почек характеризуются рядом терминов. Анурия — это непоступление мочи в мочевой пузырь; гиперурикемия — аутосомно-рецессивное нарушение метаболизма, выражающееся в повышенном содержании мочевой кислоты в моче; олигурия (олигоурия) — уменьшенное выделение мочи; полиурия — повышенное выделение мочи; протеи- нурия — появление белка в моче; уремия — патологическое состояние, обусловленное задержкой в крови азотистых шлаков, ацидозом, нарушениями электролитного, водного и осмотического равновесия при почечной недостаточности; уролитиаз — мочекаменная болезнь.

Болезни

почек

очень сложны. Условно их можно разделить

на 4

группы

в зависимости от того, какая морфологическая

структура поражена в большей степени

— клубочки, канальцы, строма (интерстиций)

или кровеносные сосуды. Некоторые

структуры почек, видимо, более уязвимы

для специфических форм по-• ;

'

г *1,

;

'

г *1,

«А

*

И

*»■ * - г '

C, .

v

-

> Ч'-л

. *. I

-г

у -,^

Г-;

4Г

о

'■ ,'<ii л *

■- ч-:,. я» • .

»'^

' л ' ‘<>

о ^ т& -

424- *Ж Ш..*Ж'

*>*%

с. I,*'t

о

> aV-t

о

iM;U "." ■ » ,

.Щ1*' ь

s 'Я>‘ Ч

"WS

\ jv-*' *■ ■■ Г ‘ \ T&ri У И * • v « - * 1

г ;

Ш

# bjу

Рис. 18.2. Мочевые цилиндры. А — кровяные; Б — зернистые

.

вреждения. Например, гломерулярные заболевания чаще бывают иммунологически обусловленными, а канальцевые (тубулярные) и интерстициальные поражения чаще вызываются токсическими или инфекционными агентами. Взаимозависимость структур почки приводит к тому, что повреждение одной из них почти всегда вторично вызывает поражение других. Первичное заболевание сосудов, например, приводит к повреждению всех структур, зависимых от почечного кровотока. Тяжелое повреждение клубочков переключает кровоток на перитубулярную сосудистую систему. Наоборот, разрушение канальцев обусловливает повышение давления внутри клубочков, что может быть причиной их атрофии. Таким образом, независимо от происхождения, при хронических заболеваниях почек отмечена тенденция к повреждению всех главных структурных компонентов почки, что приводит к хронической почечной недостаточности. Компенсаторные резервы почек велики. Поэтому, прежде чем возникнет явная функциональная недостаточность органа, в нем могут развиться значительные повреждения.

Широкое использование биопсии почек изменило представление о почечных заболеваниях, особенно о различных типах гломерулонефрита. Для выяснения морфологических и иммунологических деталей используют ряд методических подходов.

Так, комплекс перйодная кислота плюс реактив — краситель Шиффа (ШИК-, или PAS-реакция) окрашивает базальные мембраны клубочков и канальцев, а также мезангиальный матрикс; импрегнация срезов серебром позволяет выявить базальные мембраны клубочков и канальцев; иммуногистохимические методы служат для обнаружения в срезах почек различных типов иммуноглобулинов, антигенов, комплемента, фибринсвязанных соединений и маркеров на поверхности клеток; электронная микроскопия позволяет выявить детали гломерулярных повреждений; другие специальные гистологические окраски дают возможность определить наличие фибрина, амилоида и липидов.