- •Очистные агенты

- •В. И. Зварыгин

- •Часть 1 очистные агенты

- •Глава 1

- •Коллоидные растворы

- •.Структура воды

- •1.2 Структура коллоидных растворов

- •1.2 Прочность структуры.

- •1.2 Вязкость воды

- •1.3 Стабильность бурового раствора

- •1.4 Водоотдача

- •1.5 Показатель фильтрации. Приборы для определения показателя фильтрации

- •1.9. Плотность промывочной жидкости. Приборы для определения плотности

- •1.7 Содержание абразивных частиц в буровых растворах. Прибор.

- •Глава 2 глинистые растворы. Растворы Общие сведения

- •2.1. Структурообразователи.

- •2.2. Структурирование глинистых растворов

- •Структурирование промывочной жидкости за счет диспергирования тердой фазы.

- •2.3. Ингибирующие глинистые растворы.

- •2.4 Неингибирующие глинистые растворы.

- •2.5. Активация и дезактивация глинистых частиц.

- •2.6. Технические средства для приготовления глинистых растворов

- •Глава 3 полимеры и полимерные промывочные жидкости

- •3.1. Полимеры – структурообразователи

- •Состав древесины

- •3.2Свойства и функции полимеров

- •3.3 Модифицирующие полимерполисолевые растворы

- •3.3.2. Экспериментальные исследования.

- •3.4. Зарубежные реагенты для приготовления промывочных жидкостей Основная классификация реагентов компании “бдс”:

- •3.5 Дезактивация дисперсной фазы гидрофобными веществами (пав, полимерами, маслами)

- •3.6 Полимерные растворы

- •3.7 Технические средства для приготовления полимерных растворов

- •Общая схема выбора промывочной жидкости

- •Глава4 растворы электролитов

- •4.1Истинные растворы

- •Теплота растворения электролитов

- •4.2Растворимость и скорость растворения электролитов.

- •Растворимость электролитов

- •Скорость растворения электролитов.

- •4.3 Насыщенные и перенасыщенные растворы.

- •4.4 Кристаллизация растворов электролитов

- •Использование процесса кристализация электролитов при бурении скважин

- •4.5 Растворы с конденсированной твердой фазой

- •Глава 5 эмульсионные промывочные жидкости

- •5.1.1 Гидрофильные эмульсионные растворы

- •5.1.2 Эмульсионные жидкости-виброгасители

- •5.2. Гидрофобные эмульсии

- •Параметры, характеризующие качество эибр:

- •Параметры, характеризующие качество виэр:

- •Параметры, характеризующие устойчивость эмульсии, для тиэр:

- •5.3. Технические средства для приготовления эмульсионных промывочных жидкостей

- •Техническая характеристика установки уэм-5

- •Техническая характеристика установки уэм-5

- •Глава 6 газообразные агенты

- •6.1. Общие понятия. Область применения. Достоинства

- •6.2. Бурение скважин с продувкой сжатым воздухом

- •Оптимальные концентрации пенообразующих пав в зависимости от минерализации пластовой воды

- •6.3. Технические средства для охлаждения и осушения воздуха

- •Техническая характеристика блока осушки завода Курганхиммаш

- •Результаты производственных испытаний осушающе-охлаждающего агрегата

- •6.4 Технические средства для очистки воздуха от шлама.

- •Глава 7 газожидкостные смеси.

- •7.1 Общие сведения.

- •7.2. Параметры, характеризующие свойства гжс

- •7.3 Пенообразователи. Регулирование свойств гжс

- •7.4. Технические средства получения и нагнетания газожидкостных смесей

- •Заключение

- •Часть II. Стабилизация в неустойчивых стенок скважин. Задачами второй части исследований являются:

- •Глава8.Общие сведения о структуре горных пород.

- •8.1 Химические связи в минералах

- •8.2. Межмолекулярные связи в горных породах.

- •8.3 Поверхностная энергия горных пород.

- •8.4 Устойчивость стенок скважин.

- •Глава9. Промывочные жидкости для бурения уплотненных глинистых пород.

- •9.1. Класификация глинистых пород

- •Значения коэффициента для различной плотности глины

- •9.2. Осложнения при бурении уплотненных глинистых пород.

- •9.2.1. Механизм увлажнения и набухания глин.

- •9.2.2. Фильтрация воды в горные породы.

- •9.2.3. Разупрочнение уплотненных глин.

- •9.2.4. Диспергирование и размывание глин.

- •9.2.5. Влияние гидравлического давления на увлажнение глины.

- •9.2.6. Влияние горного давления на увлажнение глины.

- •9.3. Промывочные жидкости, применяемые для профилактики осложнений в уплотненных глинах

- •9.4. Основные направления выбора промывочной жидкости для бурения глинистых пород

- •9.5. Анализ эффективности применяющихся глинистых растворов для бурения уплотненных глин.

- •9.6. Анализ эффективности полимерных и полимерглинистых растворов.

- •9.7. Анализ эффективности ингибирующих растворов

- •Глава10. Промывочные жидкости для бурения неуплотненных глинистых пород.

- •10.1. Глинистые неуплотненные породы. Осложнения при их бурении.

- •10.2. Анализ влияния электролитов на увлажнение и прочность неуплотненной глины.

- •Зависимость пластической прочности образца глины от влажности к2

- •10.3. Влияние полимеров и полимерсолевых растворов на увлажнение и прочность неуплотненных глин.

- •10.4. Полимерполисолевые промывочные жидкости, для бурения неуплотненных глин .

- •11.2. Влияние технологических параметров бурения на раскрытие трещин и осложнение. Общие понятия.

- •11.3. Факторы, влияющие на осложнения горных пород.

- •11.4. Промывочные жидкости. Механизм их действия. Анализ эффективности.

- •Глава12. Промывочные жидкости для бурения трещиноватых горных пород.

- •12.1. Трещиноватые горные породы

- •12.2. Поглощение промывочной жидкости в трещиноватых породах

- •12.3. Мероприятия по предупреждению поглощения промывочных жидкостей

- •12.4. Анализ эффективности различных наполнителей для закупорки способность трещин

- •Закупоривающая способность глинистых паст

- •Определение закупоривающей способности вол

- •Закупоривающая способность вус

- •Зависимость объема тампонажной смеси от состава ее компонентов

- •Глава 13 промывочные жидкости для бурения соленосных отложений

- •13.1. Соленосные отложения. Осложнения.

- •13.2 Растворение и размывание соленосных отложений.

- •Скорость растворения галита в перемешиваемом малоглинистов растворе, м/с10-7 (емкость 10л)

- •Размывание хемогенных пород

- •Зависимость скорости и константы растворения соли от скорости потока

- •13.3 Пластические деформации хемогенных пород.

- •Промывочные жидкости, применяемые в России при бурении соленосных отложений

- •13.5 Лигниноглинистые растворы

- •Заключение

- •Библиографический список к первой части

- •Часть I.Очистные агенты

- •Глава 1 Коллоидные растворы……… ………. …………………………………..3

- •Глава3Полимеры и полимерные промывочные жидкости …………………50

- •Глава 4 Растворы электролитов.…………………………………………………77

1.2 Вязкость воды

Вязкость – связность молекул (диполей) воды, обусловлення их межмолекулярным взаимодействием. Под вздействием поверхностной энергии твердых тел молекулы воды ориентируются и образуют адсорбированный слой воды.Индуцированные диполи адсорбированного слоя в свою очередь индуцируют диполи воды во втором слое и процесс этот распространяется на последующие слои. Таким образом, локальные близкодействующие силы поверхностной энергии твердого тела порождают дально действующие силы.С удаленим от поверхности твердого тела эта сила (вязкость) убывает обратно пропцонально расстоянию:

f=σ/r

Если вода расположена между двух пластин, то вязкость воды удвоится

f=2σ/r

амежду четырех взаимо перпендикулярных пластин (или в трубах) учетверится

f=4σ/r

В гидравлике вязкость воды - касательное напряжение ( трение воды при ее течении) рассматривают на примере двух пластин, разделенных слоем воды. Одна из пластин перемещается относительно другой. Вязкость воды определяют по экспериментальному уравнению Ньютона

τ

= η ,

(1.11)

,

(1.11)

где τ – коэффициент вязкостностного трения, ν скорость движения пластины, r – расстояние между пластинами.

Также как и при перемещении твердого тела по плоской поверхности при циркуляции воды в трубах затрачивается усилие на трении о стенки трубы. Касательное напряжение (сила трения на единицу площади) равна

τ =fР,

(1.12)

где f – коэффициент трения, Р– давление жидкости в бурильных трубах .При течении воды в трубах трение зависит не только от их шероховатости но и взаимодействия молекул воды с поверхностью труб, т.е. f =η ( η - вязкостное трение).

При

циркуляции воды под давлением, равным

величине столба жидкости в трубах

(опущенных в скважину на глубину h)

ρgh

и давлением бурового насоса Р, создается

напор и суммарное давление в трубах составит

и суммарное давление в трубах составит

ρgh

+Р + ρ (1.13)

(1.13)

(это уравнение Бернулли широко используемое в гидравлике).

Давление pgh расходуется на преодоление сопротивления воды при подъеме к устью скважины, а давление Р - на вязкостное трение.

Удельное давление жидкости (на единицу площади сечения трубы) в трубах диаметром d, будет равным

(1.14)

(1.14)

При длине трубы l диаметром d площадь контакта воды с поверхностью трубы составит πdl и потери давления на вязкостное трение будут

=

=

(1.15)

(1.15)

При течении жидкости в трубах следует учитывать :

вязкостное трение при циркуляции воды в трубах по сравнению с вязкостным трением, движущейся воды относительно пластинки увеличивается в 4 раза

гидравлическое сопротивление за счет снижения скорости течения воды в трубах увеличивается в четыре раза.

Тогда потери давления на вязкостное трение в трубах составят

P

=64

.

(1.16)

.

(1.16)

Значение

64 в гидравлике называют коэффициентом

гидравлического сопротивления,

следовательно,

в гидравлике называют коэффициентом

гидравлического сопротивления,

следовательно,

( уравнение Вейсбаха – Дарси).

При течении воды в трубе на молекулы воды с одной стороны действуют силы межмолекулярного взаимодействия с поверхностностью трубы, с другой стороны – радиальные усилия, обусловленные перепадом давления вследствие различной скорости течения жидкости по сечению. Когда радиальные усилия превысят силы молекулярного взаимодействия молекул воды, с поверхностью труб они будут отрываться от стенок трубы и перемещаться к центру; этот момент соответствует переходу от ламинарного режима к турбулентному.

В

результате радиального перемещения

молекул воды к вязкому трению добавятся

дополнительные сопротивления течению

воды. Если принять за величину коэффициенту

сопротивления некоторую величину

то общий коэффициент гидравлического

сопротивления будет в переходной области

то общий коэффициент гидравлического

сопротивления будет в переходной области

в области турбулентного режима

а потери давления в переходной области

Р=

ρ

ρ

,

,

При турбулентном течении в контакте подвижных слоев воды с неподвижными, возникает система вращающих сил. Одна пара – силы взаимодействия воды со стенками трубы и радиальные силы, другая – осевые усилия и силы взаимного трения. Вследствие наличия системы вращающих сил в контакте со стенками труб возникают завихрения воды.

Момент перехода от ламинарного к турбулентному режиму определяется скоростью течения, а скорость течения зависит от шерховатости стенок труб.

Выступы, ребра, углы и вершины кристаллических зерен твердого тела обладают большим числом ненасыщенных химических связей, большой поверхностной энергией. Все это увеличивает взаимодействие молекул воды со стенками трубы. Вследствие высокой прочности связей контактные слои воды при течении снижают скорость. Внутренние слои в трубе в это время приобретают, вследствие малой величины вязкого трения, значительные скорости. Создается перепад давления(радиальные усилия) уже при относительно невысоких скоростях течения.

В гладких трубах выступы отсутствуют, вследствие чего касательные напряжения оказываются незначительными.

1Поскольку даже контактные слои воды перемещаются (υ≠0), то перепад давления понижается и радиальные усилия оказываются незначительными.

Значительный перепад давления в этом случае возможен только при скоростях значительно превышающих скорости в шероховатых трубах. Поэтому переход от ламинарного к турбулентному режиму происходит для труб с различной шероховатостью в широком диапазоне скоростей.

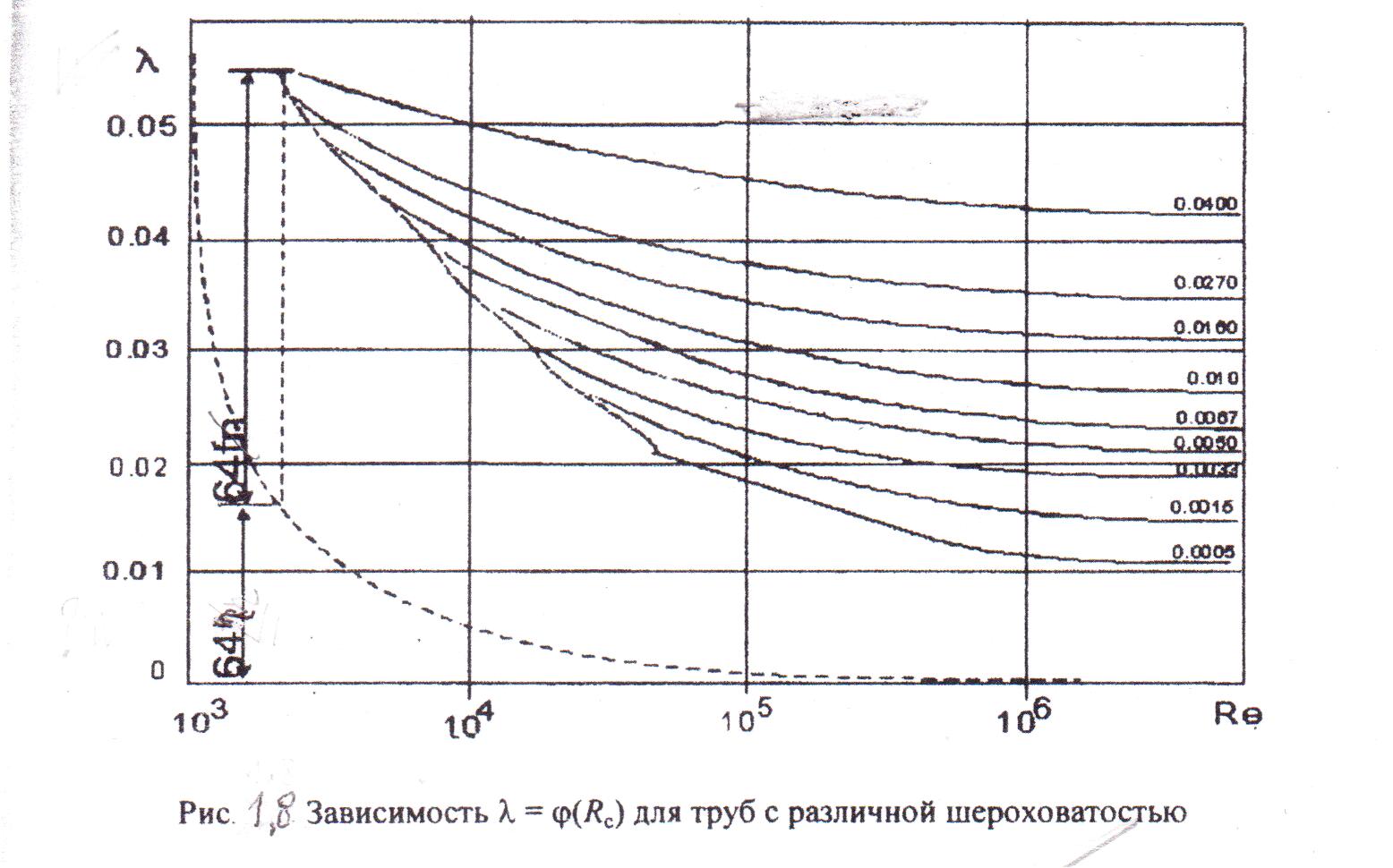

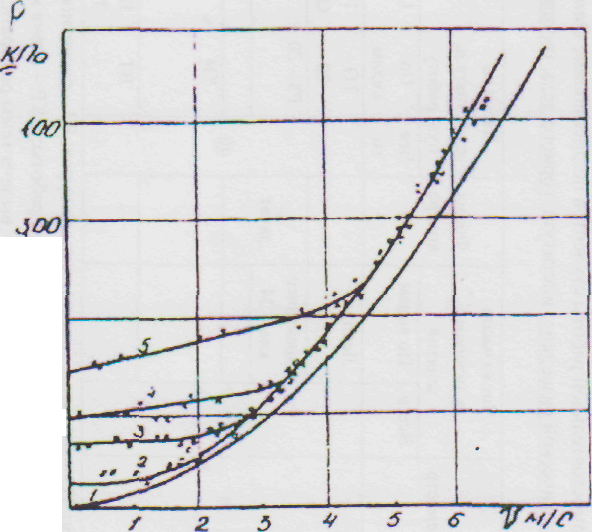

С целью проверки рассмотренных выводов использовались экспериментальные материалы Г.А. Мурина по исследованию зависимости гидравлических сопротивлений от критерия Рейнольдса в стальных трубах с различной шероховатостью. По данным этих экспериментальных исследований построены графики (рис. 1.8.).

Полученные графики подтверждают ранее сделанные выводы:

- в области ламинарного режима:

=

=

,

,

в переходной области

причем

коэффициент

для

труб с одинаковой шероховатостью

изменяется

мало.

для

труб с одинаковой шероховатостью

изменяется

мало.

В области турбулентного режима

Переход от ламинарного режима к турбулентному происходит в широком диапазоне скоростей и зависит от шероховатости труб. Чем больше шероховатость труб, тем при меньшей скорости потока происходит переход.

С увеличением шероховатости возрастает.

Влияние температуры на вязкость воды

Зависимость взкосмти воды от температуры можно определить из предположения Я. И. Френкеля об обратно пропорциональной зависимости подвижности молекул воды и коэффициента динамической вязкости:

Q= или

μ=

или

μ=

Исходя

из этого предположения получена формула,

учитывающая зависимость μ

от

температуры, периода осцилляции

„

и

энергии активации U

(см. табл. 1.1):

„

и

энергии активации U

(см. табл. 1.1):

μ

= ,

,

где R- газовая постоянная Больцмана; Т- температура по Кельвину; U -энергия активации, а-диаметр молекулы воды.

Зависимость периода осцилляции, энергии активации и вязкости воды от температуры показана в табл. 1.1.

Таблица 1.1.

Зависимость периода осцилляции, энергии активации и вязкости воды от температуры

Температура. 1°С |

0 |

10 |

20 |

30 |

40 |

50 |

60 |

70 |

100 |

Период осцилляции. т10'".с |

12,5 |

8.9 |

6.7 |

5,2 |

4.2 |

3.4 |

2,8 |

2,3 |

- |

Энергия активации

вациитивации. кДж/люль |

22,9 |

19.2 |

17,5 |

12,51 |

- |

14,2 |

- |

- |

11,7 |

Вязкость.Па-с |

1.78 |

1.30 |

1.00 |

0,79 |

0.65 |

0.54 |

- |

0.40 |

0.28 |

Из табл. 1.1 видно, что с увеличением температуры выше комнатной вязкость воды понижается почти обратно пропорционально температуре Т°С.

.Вязкость структурированных жидкостей

Вязкость структурированных жидкостей обусловлена теми же причинами, что и прочность структуры - силой взаимодействия молекул воды с частицами твердой фазы и со стенками трубы. Это прочность структуры бурового раствора, определяемая при его течении.

Вязкость структурированных жидкостей - один из важнейших их показателей - существенно влияющий на эффективность бурения. Вязкость способствует кольматапии пор и трещин горной породы, снижает показатель фильтрации, закрепляет стенки скважины в рыхлых и неустойчивых горных породах, предотвращает насыщение породы водой, ее набухание и обвалы стенок скважин. Вязкие растворы обладают высокой несущей способностью, их применяют при бурении пород, образующих шлам высокой плотности.

Наряду с этим следует отметить и ряд негативных факторов вязкости структурированных жидкостей:

Повышение прочности структуры и вязкости промывочных жидкостей осуществляется чаще всего за счет повышения концентрации глины, что ведет к повышению плотности промывочной жидкости, повышению её гидростатистического и динамического давления на забое скважины, а, значит,реактивной силы ее струи, и резкому снижению механической скорости бурения. Путем обработки большого количества промысловых данных методами математической статистики Р.В. Валиев и др. установили:

1. С увеличением плотности бурового раствора и его гидросатистического давления механическая скорость гиперболически снижается

,

,

где

- механическая скорость бурения, р

- плотность

промывочной жидкости,

n

- показатель степени равный n=2-3.

- механическая скорость бурения, р

- плотность

промывочной жидкости,

n

- показатель степени равный n=2-3.

Повышение прочности структуры и вязкости раствора ведет к повышению гидростатистического сопротивления и разгрузке бурового снаряда, что так же снижает механическую скорость бурения. Зависимость снижения механической скорости бурения от повышения вязкости раствора менее существенна:

где

- постоянная для данной жидкости величина;

- постоянная для данной жидкости величина;

- вязкость

раствора.

- вязкость

раствора.

2. Повышение плотности структуры и вязкости промывочных растворов вызывает необходимость дополнительного расхода энергии на вращение бурового снаряда.

3. Высокая прочность структуры и вязкости промывочных жидкостей затрудняет их очистку от шлама, повышает содержание абразивного шлама в растворе, что ведет к более интенсивному износу бурового снаряда.

4. Спускоподъемные операции при бурении высокоструктурированными растворами осложняются, создаются антисанитарные условия.

Поэтому, исходя из вышесказанного, структурированные жидкости следует применять только при бурении осложненных, неустойчивых пород: пористых, трещиноватых, рыхлых, при потерях промывочных жидкостей, осыпях, обвалах горной породы.

При циркуляции вязкоплатичных промывочных жидкостей затрачивается энергия с одной стороны на преодоление сил взаимодействия молекул воды с поверхностью твердых тел (пластическая вязкость) , которая зависит от скорости течения жидкости ν и ее расстояния до поверхности твердого тела:

,

Па

,

Па

С другой стороны в области пластической вязкости энергия затрачивается на преодоления сил взаимодействия частиц твердой фазы и молекул воды. Величина этой энергии, как и прочность структуры зависит от концентрации, дисперсности твердой фазы, активности её функциональных групп, а также от скорости течения жидкости -- τ (структурная вязкость рис. 1.9)

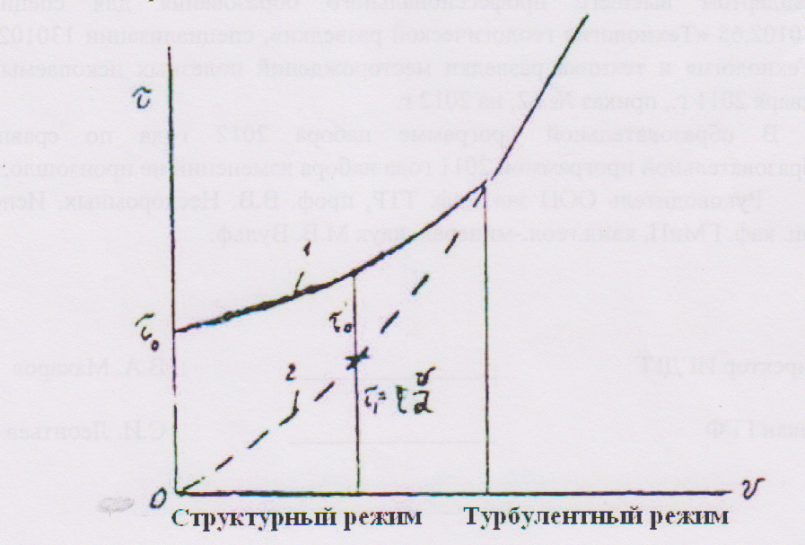

Рис. 1.9. Реологическая кривая: 1 - структурированной: 2 - ньютоновской жидкости.

В области турбулентного режима вязкость глинистого раствора близка к вязкости воды.

За единицу пластической вязкости принимают вязкость жидкости при υ = 1м/с, d = 1м . Коэффициент пластической вязкости η выражают в системе СГС:

=

= =

Па ∙с

=

Па ∙с

При определении вязкости на приборе ВСН-3 толщина измеряемого слоя жидкости между цилиндрами составляет 0,001м, поэтому вязкость промывочной жидкости выражается в мПа.с

Вязкость структурированных бингамовских жидкостей определяют по сумме двух показателей: структурной вязкости , и пластической вязкости (касательных напряжений)

τ=

За единицу суммарной вязкости принимают эффективную вязкость:

При числе оборотов цилиндра вискозиметра ВСН-3 600 об/мин, скорость υ будет:

υ

=

=

=

= 1 м/с,

= 1 м/с,

здесь

-0,032м

- диаметр цилиндра прибора. Тогда

эффективная вязкость жидкости будет:

-0,032м

- диаметр цилиндра прибора. Тогда

эффективная вязкость жидкости будет:

Рис. 1.10. Зависимость потерь напора глинистого раствора в трубах диаметром 76 мм от скорости его течения (при различной концентрации глин):1 - для воды; 2-5 –для глинистого раствора

Эффективная вязкость зависит от структурной вязкости, следовательно, зависит от концентрации твердой фазы. Для разбавленных растворов эта зависимость носит линейный характер, для концентрированных - с увеличением концентрации темп повышения вязкости резко возрастает.

Эффективную вязкость при числе оборотов цилиндра ВСН-3 600 об/мин называют кажущейся вязкостью. Некоторые авторы термин «кажущаяся вязкость» используют вместо термина эффективная вязкость и наоборот.

Американскими исследователями установлено, что полимерные растворы и глинистые растворы, обработанные полимерами ведут себя как псевдопластические жидкости и подчиняются степенному закону (модели Оствальда де Ваале):

τ

= K∙

где К — показатель вязкости псевдопластичных жидкостей, зависящий от типа и концентрации полимеров, n - показатель степени, определяющий характер изменения пластической вязкости в зависимости от типа и концентрации полимера, скорости вращения цилиндра прибора ВСН-3

.

Приборы для определения вязкости раствора

Д ля

измерения статического и динамического

напряжений сдвига и пластической

и эффективной вязкости применяют

ротационные вискозиметры

ВСН-3. Принцип действия ВСН-3 основан на

измерении момента сил вязкого трения

бурового раствора, возникающего в

кольцевом зазоре между двумя цилиндрами

(гильзой и подвешенным на пружине

цилиндром) при вращении наружного

цилиндра

ля

измерения статического и динамического

напряжений сдвига и пластической

и эффективной вязкости применяют

ротационные вискозиметры

ВСН-3. Принцип действия ВСН-3 основан на

измерении момента сил вязкого трения

бурового раствора, возникающего в

кольцевом зазоре между двумя цилиндрами

(гильзой и подвешенным на пружине

цилиндром) при вращении наружного

цилиндра

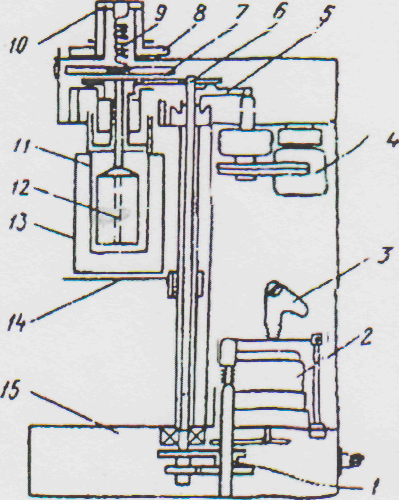

.Момент сил трения определяют по величине закручивания пружины на определенный угол φ, замеряемый лимбом. Прибор ВСН-3 состоит из корпуса 1, измерительной системы, привода и стакана 4 для испытуемой жидкости.

Измерительная система включает подвесной цилиндр 5, гильзу 6, шкалу 7, пружину 9, крутильную головку 10. Промывочную жидкость заливают в стакан 4, установленный на телескопическом столике 3. Гильза приводится во вращение от двигателя 15 через редуктор 2, вал 11 и систему шестерен. Для измерения статистического напряжения сдвига (СНС) прибор снабжен электродвигателем 13, который включается переключателем редуктора 14. Вращение с частотой 0,2 об/мин передается через шестерню 12 на наружный цилиндр.

Привод вискозиметра обеспечивает четыре частоты вращения (200, 300, 600об/мин при определениинии динамического напряжения сдвига и пластической вязкости и одну частоту (0,2 об/мин), при определении статистического напряжения сдвига.

При измерении пластическости и динамического напряжения сдвига испытуемую жидкость перемешивают при частоте вращения 600 об/мин, а затем снимают устойчивые показания (в течении 3 мин) углов закручивания пружины.

Пластическую вязкость определяют по формуле

Структурную по формуле

τ=А(φ)

Э

ф

фективную

по формуле:

ф

фективную

по формуле:

ηэф. ,

,

где

-

угол

закручивания при n

об/мин

-

угол

закручивания при n

об/мин

-

угол

закручивания пружины при 600 об/мин.

-

угол

закручивания пружины при 600 об/мин.

А и В - коэффициенты прибора.

Порядок измерения вязкости. На воронку устанавливают сетку, отверстие трубки снизу зажимают пальцем правой руки, в воронку через сетку заливают испытуемую жидкость до верхней кромки вискозиметра. Под трубку подставляют кружку, палец убирают и включают секундомер (левой рукой). После заполнения кружки секундомер выключают, а отверстие трубки вновь закрывают пальцем. Время истечения 500см3 жидкости в секундах и характеризует условную вязкость

.Рис. 1.12 Вискозиметр ВБР -6