- •Возможные деформации оснований и фундаментов от внешней нагрузки

- •Характер воздействия сил пучения на фундамент

- •Способы сохранения вечной мерзлоты под фундаментом

- •Конструктивные схемы фундаментов

- •Элементы фундамента и согласование высотных отметок

- •Конструирование сборного ленточного фундамента для зданий со стенами ручной кладки

- •Виды сборных элементов фундаментов для кирпичных (или крупноблочных) и панельных зданий

- •Элементы сборного ленточного фундамента для панельных зданий

- •Конструктивные решения фундаментов малоэтажных зданий

- •Конструирование отдельно стоящего фундамента для каркасных зданий

- •Расположение фундаментных балок

- •Столбчатые фундаменты для малоэтажных зданий

- •Конструирование сплошного фундамента

- •Свайный фундамент для зданий стеновой системы

- •Типы свай по способу устройства и работе в грунте

- •Гидроизоляция подземной части здания

Конструирование сплошного фундамента

Использование плит в виде цилиндрических оболочек значительно повышает несущую способность фундамента. Для сплошных фундаментов оболочкового типа используется бетон высокого класса с интенсивным армированием.

Под действием реактивного давления грунта сплошной фундамент работает подобно перевернутому железобетонному перекрытию, в котором колонны исполняют роль опор, а элементы плиты фундамента испытывают изгиб под действием давления грунта снизу.

Бетонные плиты не армируют, железобетонные армируют по расчету.

Свайные фундаменты – один из наиболее прогрессивных типов фундаментов, обеспечивает высокий уровень комплексной механизации работ нулевого цикла при их высоком качестве. В настоящее время свайные фундаменты используют при самых разнообразных грунтовых условиях, включая слабые, насыпные, набухающие и вечномерзлые грунты. В определенных грунтовых ситуациях свайный фундамент может оказаться единственным целесообразным решением. Свайный фундамент в любом случае значительно уменьшает объем земляных работ, снижает расход материалов на устройство подземной части здания, обеспечивает незначительные величины общих и неравномерных осадок здания. Указанные преимущества привели к развитию данного типа фундамента, разновидностей конструктивного решения которого насчитывается более 100 вариантов. Свайный фундамент – опорная конструкция глубокого заложения.

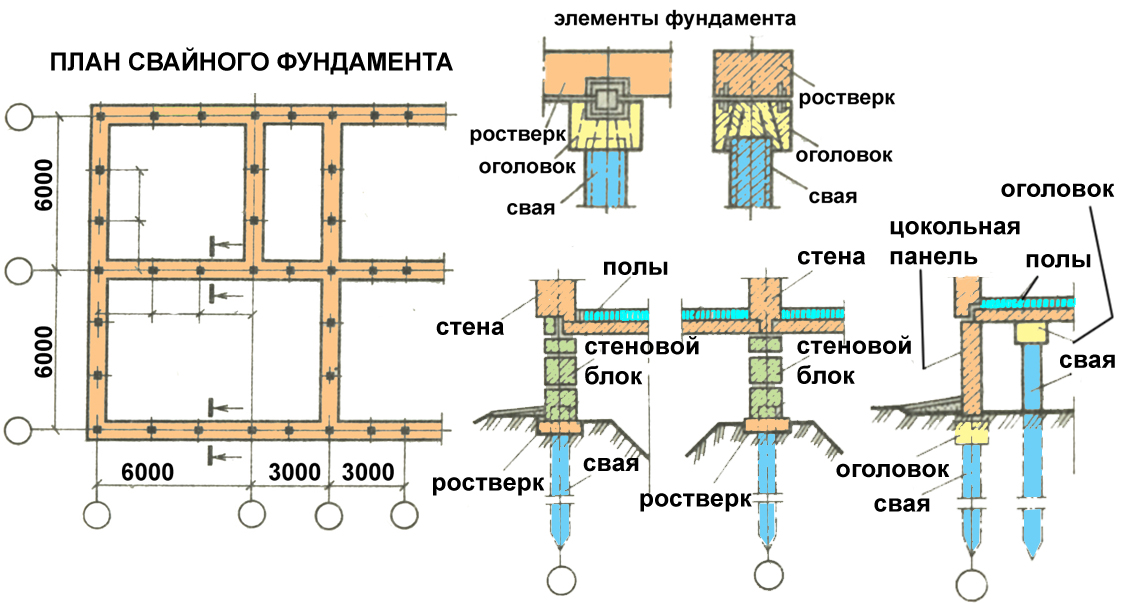

Основными элементами свайных фундаментов являются собственно сваи, оголовки (могут отсутствовать), ростверки (могут отсутствовать).

Свайный фундамент для зданий стеновой системы

Сваи представляют собой железобетонные, сталефибробетонные, бетонные, грунтовые (грунтоцементные) и реже деревянные или металлические стержни, погруженные в грунт ударным или вибрационным способом, ввинчиванием, или бетонируемые на месте, в заранее пробуренных скважинах.

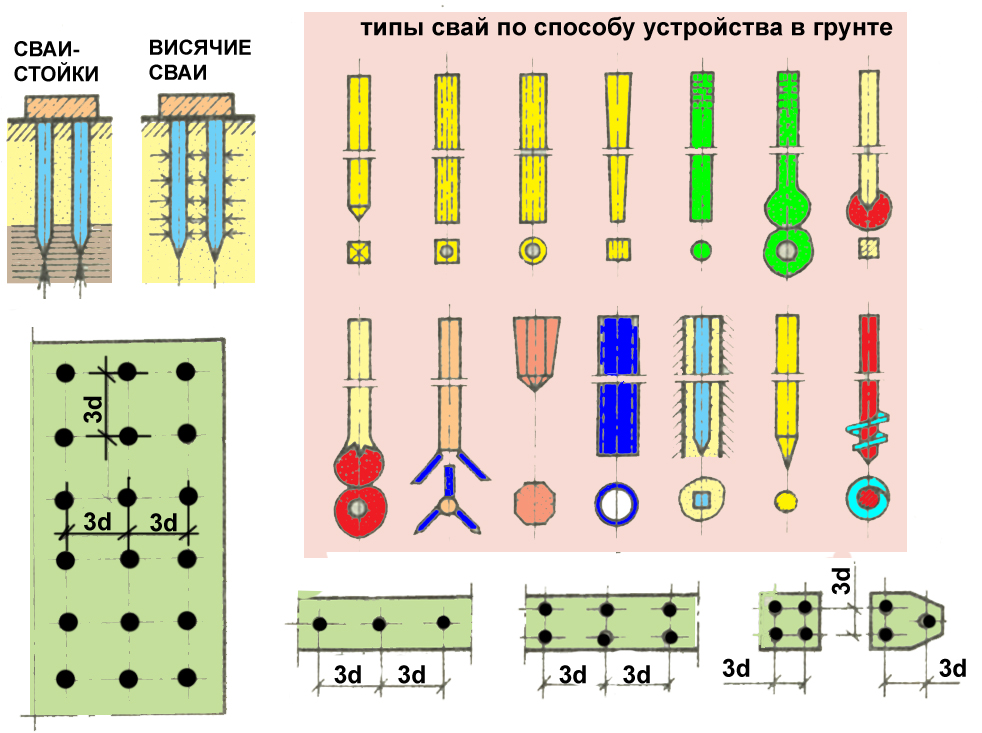

Типы свай по способу устройства и работе в грунте

В зависимости от способа погружения в грунт различают забивные, набивные (буронабивные), сваи-оболочки, буроопускные и винтовые сваи.

Забивные железобетонные и деревянные сваи погружают с помощью копров, вибропогружателей и вибровдавливающих агрегатов. Эти сваи наиболее распространены в массовом строительстве. Железобетонные забивные сваи и сваи-оболочки могут иметь обычную и преднапряженную арматуру, их изготавливают цельными или составными, из отдельных секций. В поперечном сечении они могут быть квадратными, прямоугольными, квадратными с круглой полостью и полыми круглыми. Обычные сваи имеют диаметр до 800 мм, а сваи-оболочки – более 800 мм. По продольному сечению сваи могут быть призматическими и с наклонными боковыми гранями – пирамидальными, трапецеидальными и ромбовидными. Нижние концы свай заострены или плоские, с уширением или без него, а полые сваи – с закрытым или открытым концом и с камуфлетной пятой. Получили распространение новые конструкции свай с корневидным основанием.

Деревянные забивные сваи устраивают там, где существуют постоянные температурно-влажностные условия. Деревянные сваи бывают цельные или срощенные по длине, из одиночных бревен или пакетные. Их изготавливают из бревен хвойных пород, очищенных от коры и сучьев.

Набивные сваи устраивают методом наполнения бетонной или иной смесью предварительно пробуренных, пробитых или выштампованных скважин. Нижняя часть скважин может быть уширена с помощью взрывов (сваи с камуфлетной пятой).

Буроопускные сваи отличаются от набивных тем, что в скважину устанавливают готовые железобетонные сваи с заполнением зазора между сваей и скважиной песчано-цементным раствором.

В зависимости от свойств грунтов сваи могут или передавать нагрузку от здания на практически несжимаемые грунты, опираясь на них своими нижними концами (так называемые сваи-стойки), или при сжимаемых грунтах передавать нагрузку на грунт боковыми поверхностями и нижним концом за счет сил трения (висячие сваи).

Для равномерного распределения нагрузки на сваи по их верхним концам непосредственно на сваи или на специально устраиваемые уширения верхних концов – оголовки – укладывают распределительные балки или плиты, называемые ростверками. Железобетонные ростверки могут быть сборными и монолитными. Возможны конструктивные решения фундаментов без ростверков. В этом случае плиты перекрытий опираются на сборные оголовки свай.

Свайные фундаменты в плане могут состоять из одиночных свай – под опоры; лент свай – под стены здания, с расположением свай в один, два и более рядов; кустов свай – под тяжело нагруженные опоры; свайного сплошного поля – под тяжелые сооружения с равномерно распределенными по плану здания нагрузками.

Расстояние между сваями и их число определяют расчетом. Минимальное расстояние между висячими сваями в их осях принимают 3d (где d – диаметр круглой или сторона квадратной сваи), то же расстояние для свай-стоек составляет полуторный их размер. Расстояние в свету между буронабивными сваями и сваями-оболочками должно быть не менее 1 м.

Ростверки могут быть монолитными или сборными, на них опираются несущие конструкции здания. Свайный фундамент может быть также безростверковым. Конструкции ростверков – в виде балок (ленточный ростверк), в виде плиты (кустовой или сплошной плитный ростверк), либо в виде подколонника (столбчатый ростверк).

Глубину заложения подошвы свайного ростверка назначают в зависимости от конструктивных решений подземной части здания (наличие подвала или технического подполья), геологических условий грунта, а также высоты ростверка, определяемой расчетом.

Различают свайный фундамент с низко расположенным ростверком (ростверк находится в уровне земли или ниже) и с высоко расположенным ростверком (ростверк находится выше уровня земли).

При наружных стенах зданий без подвалов подошву ростверка устраивают на 100-150 мм ниже планировочных отметок; под подошвой устраивают подготовку из тощего бетона толщиной 100 мм, уложенной по грунту между сваями. При наличии подвала ростверк опускают в уровень полов подвалов. Это случаи низкого расположения ростверка и целесообразного его устройства в монолитном исполнении.

Сборный ростверк используется при большом количестве однотипных его элементов и при устройстве их выше поверхности грунта (высокий ростверк). Необходимое условие применения сборного ростверка – погружение свай точно по вертикали до проектной отметки. Поскольку выровнять сваи путем срезки голов точно до единой отметки затруднительно, выравнивание голов свай выполняется сборными оголовками. Использование оголовков позволяет компенсировать и отклонение свай в плане в допустимых пределах.

В панельных зданиях применяют сборные высокие ростверки с использованием железобетонных консольных балок ростверка, опирающиеся на оголовки свай. При жестком креплении сборного ростверка к оголовкам свай предусматривается установка закладных деталей на оголовках и балках ростверка и их сварка при помощи накладок их листовой стали. Балки между собой соединяются сваркой арматурных выпусков.

В панельных зданиях с перекрытиями из плит размером на конструктивную ячейку (комнату) применяют экономичный вариант конструкции – безростверковый фундамент, при котором плиты перекрытий опирают по контуру на точно установленные сборные оголовки свай.

Эффективность применения того или иного типа фундаментов зависит от объема, стоимости, трудоемкости и расхода материалов.

Из ленточных фундаментов наиболее экономичны бутобетонные. Однако по трудоемкости и всесезонности предпочтительнее сборные бетонные.

Свайные фундаменты экономичнее ленточных по стоимости, по затратам бетона и объему земляных работ, что в целом снижает стоимость возведения здания. Но расход металла при этом увеличивается.

Обустройство и изоляция подземной части зданий

Элементы обустройства

Подземные части здания разделяют на два основных типа:

- с помещениями (в цокольном этаже, в подвальном или техническом этаже, техническом подполье);

- без помещений (с устройством подпольных каналов, с подпольным пространством, с полами по грунту).

Элементами обустройства подземных частей зданий являются входы в подвал, приямки, подпольные каналы, отмостки.

Вход в цокольный этаж обычно предусматривается перпендикулярно наружной стене. Его выполняют в виде приямка, ограниченного с двух сторон подпорными стенками.

Вход в подвал более глубокого заложения в сравнении с цокольным этажом устраивают параллельно наружной стене подвала. Стены входа предусматриваются по четырем сторонам их кирпича толщиной 250 мм. Сборные ступени лестницы опираются на продольные стенки. нижняя площадка входа в подвал состоит из железобетонной плиты, уложенной на обрезы фундаментов стенок. над входом предусматривают покрытие (крышу0. Для естественного освещения в стенках могут быть организованы окна.

Вход в подвал многоэтажного жилого дома может быть выполнен из лестничной клетки внутри здания. Вход в подвал одноквартирного жилого дома чаще всего устраивается с первого этажа под маршем междуэтажной лестницы. Если в подвале предусматривается температурно-влажностный режим, отличающийся от основных помещений квартиры, вход в подвал обязательно должен иметь ограждения со всех сторон, в том числе под маршем лестницы, ведущей на второй этаж. Конструкцию лестницы в подвал с уклоном 35-45о чаще всего выполняют из древесины.

Световые приямки применяют для устройства оконных проемов в стенах цокольных и подвальных этажей. Различают три варианта конструктивных решений приямков: кирпичного, сборного из панелей и объемно-блочного. Для водоотвода в местный дренаж дно приямка имеет уклон 1.5% к центру продольной стенки, где располагают водоотводящую трубу диаметром 4-5 см. На стенки приямка со стороны грунта наносят гидроизоляцию. Сверху приямок ограждают вертикальной или горизонтальной декоративной металлической решеткой.

Подпольные каналы используют для прокладки различных коммуникаций в одноэтажных производственных зданиях. В зависимости от размеров поперечного сечения каналы могут быть непроходные и полупроходные. Их стенки выкладывают из кирпича либо делают монолитобетонными. На стенки опирают железобетонные плиты, по которым устраивается покрытие пола.

Отмостка вдоль наружных стен здания предназначена для отвода атмосферных вод от фундаментов и предупреждения их проникания в грунт. При хорошем качестве выполнения отмостка служит не только защитой, но и является декоративным элементом благоустройства.

Верхнее покрытие отмостки выполняют из асфальта, бетона и бетонных плиток, щебня, булыжного камня. Материал для основания подбирается в зависимости от верхнего покрытия при условии обеспечения водонепроницаемости отмостки в целом. Ширина отмостки зависит от типа грунтов и величины выноса карнизных свесов крыши и принимается в пределах 50-100 см. Поперечный уклон от стен здания для щебеночных и булыжных отмосток принимают 5-10% (5-10 см на 1 м ширины), а для асфальтовых и бетонных – 3-5%.

При наличии дренажной системы, а также на сухих непросадочных грунтах при возведении стен на столбчатых фундаментах отмостку можно не делать, однако в местах стока воды с крыши для предотвращения размыва грунта следует устраивать местные водозащитные покрытия.

Для зданий без подвалов могут применяться утепляющие отмостки в виде железобетонных плит с утеплителем, улучшающие температурный режим в околофундаментной зоне. Для промышленных зданий под отмосткой может предусматриваться канал для размещения инженерных сетей. В этом случае отмостка выполняется снимающейся.

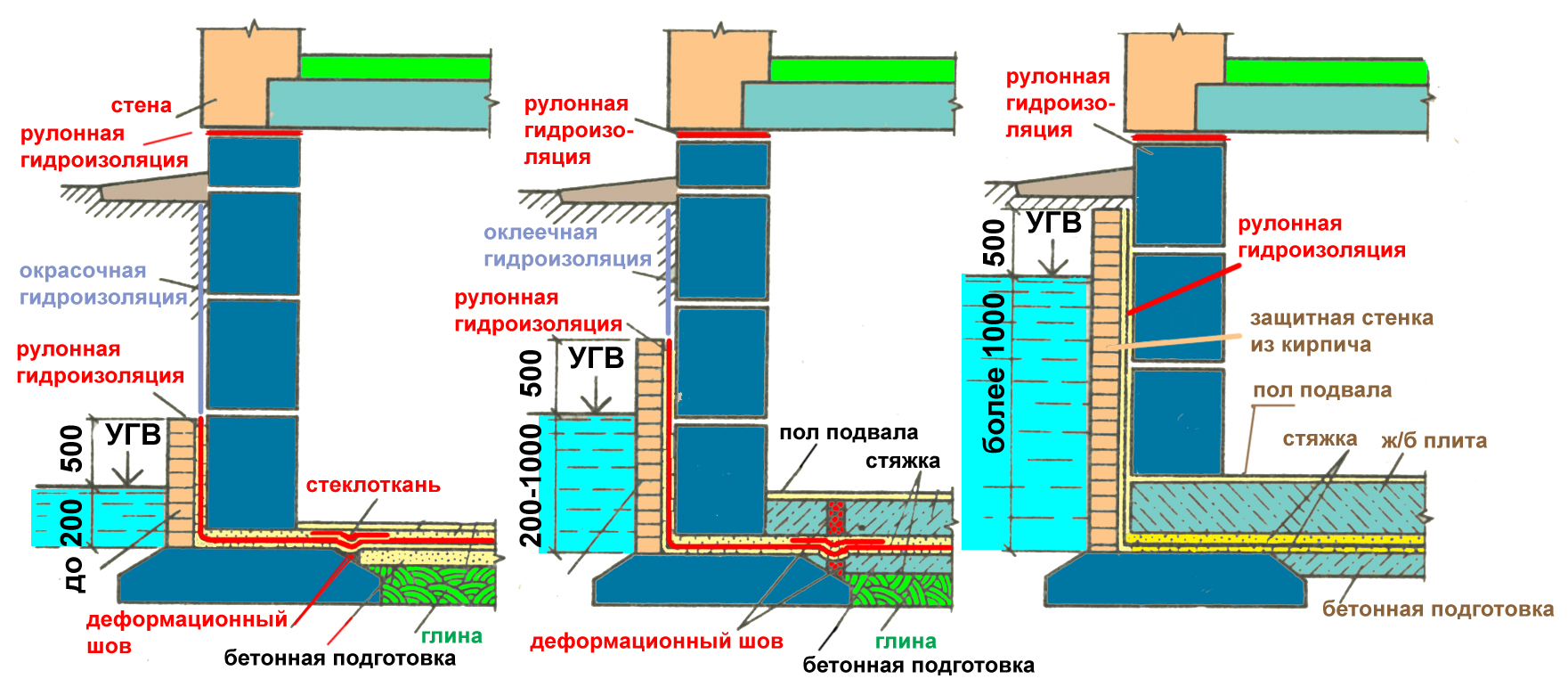

Гидроизоляция

Гидроизоляция – защита строительных конструкций и зданий от проникновения воды, от вредного воздействия воды или растворов агрессивных веществ для обеспечения нормальной эксплуатации зданий, повышения их надежности и долговечности.

Проблема гидроизоляции строительных конструкций, подвергающихся воздействию подземных, поверхностных, техногенных вод, всегда была и остается сложной задачей, как в период строительства, так и во время эксплуатации зданий.

Для подземных частей зданий преимущественно используется бетон – надежный и универсальный строительный материал, обладающий многими положительными свойствами. Однако и он в определенных условиях подвергается разрушению.

Наиболее разрушительные действия на конструкции из бетона оказывает сочетание атмосферных факторов (температура, влажность, солнечная радиация), особенно при долговременном и постоянно повторяющемся воздействии, возникающие в пористой структуре физико-химические процессы приводят к растрескиванию бетонной массы и, как следствие, к ее разрушению. так, при замораживании и оттаивании водонасыщенного бетона его разрушение происходит в результате фазовых изменений воды. Образующийся лед увеличивается в объеме и создает напряжение, которое и приводит к частичному разрушению бетона.

Значительный уровень грунтовых вод может подвергнуть конструкции фундаментов и подземных стен здания не только чрезмерному увлажнению, но и развитию на них грибка, плесени и бактерий, что также ведет к возникновению разрушений и протечек воды.

Существующие методы гидроизоляции в строительстве можно разделить на две группы: первичные и вторичные. Для первичной защиты от влаги в качестве гидроизоляции используются плотные водонепроницаемые материалы самих конструкций на основе расширяющихся (напрягающих) цементов, бетонов с пластифицирующими и водоотталкивающими добавками. При вторичной изоляции производится дополнительная обмазка, штукатурка, пропитка или облицовка различными гидроизоляционными материалами.

По назначению гидроизоляция бывает:

- противокапиллярная – для защиты стен и подземных конструкций зданий от капиллярной влаги; устраивается горизонтально по обрезу фундамента и (или) на высоте 100-500 мм от планировочной отметки при отсутствии агрессивной среды;

- антифильтрационная – для защиты от проникновения воды через толщу конструкций в подземные пространства зданий; устраивается со стороны фильтрации воды по всему контуру здания;

- противонапорная – для защиты стен и пола подвала от действия гидростатического напора грунтовых вод при их высоком уровне; устраивается на стенах и в конструкции пола подвала со стороны действия напора;

- антикоррозионная – для защиты материала конструкций от химически агрессивных вод; устраивается по всем смачиваемым поверхностям.

В большинстве случаев на практике гидроизоляция выполняет несколько перечисленных функций, т.е. является универсальной.

По местоположению в конструкции различают горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию.

По способу устройства гидроизоляция подразделяется на типы: окрасочная (обмазочная), штукатурная, литая, оклеечная, мембранная, пропиточная (проникающая), инъекционная.

Гидроизоляция подземных конструкций зданий должна удовлетворять ряду следующих требований:

- влагонепроницаемость – стойкость против фильтраций воды;

- прочность и эластичность;

- сопротивление коррозии (биостойкость и химическая стойкость);

- стойкость к действию корней растений;

- морозостойкость – стабильность к воздействию перепада температур;

- долговечность – длительный срок службы, обусловленный неизменностью свойств во времени;

- совместимость с обрабатываемой (защищаемой) поверхностью;

- высокая технологичность устройства (удобство крепления, нанесения, простота и скорость производства работ).