- •Возможные деформации оснований и фундаментов от внешней нагрузки

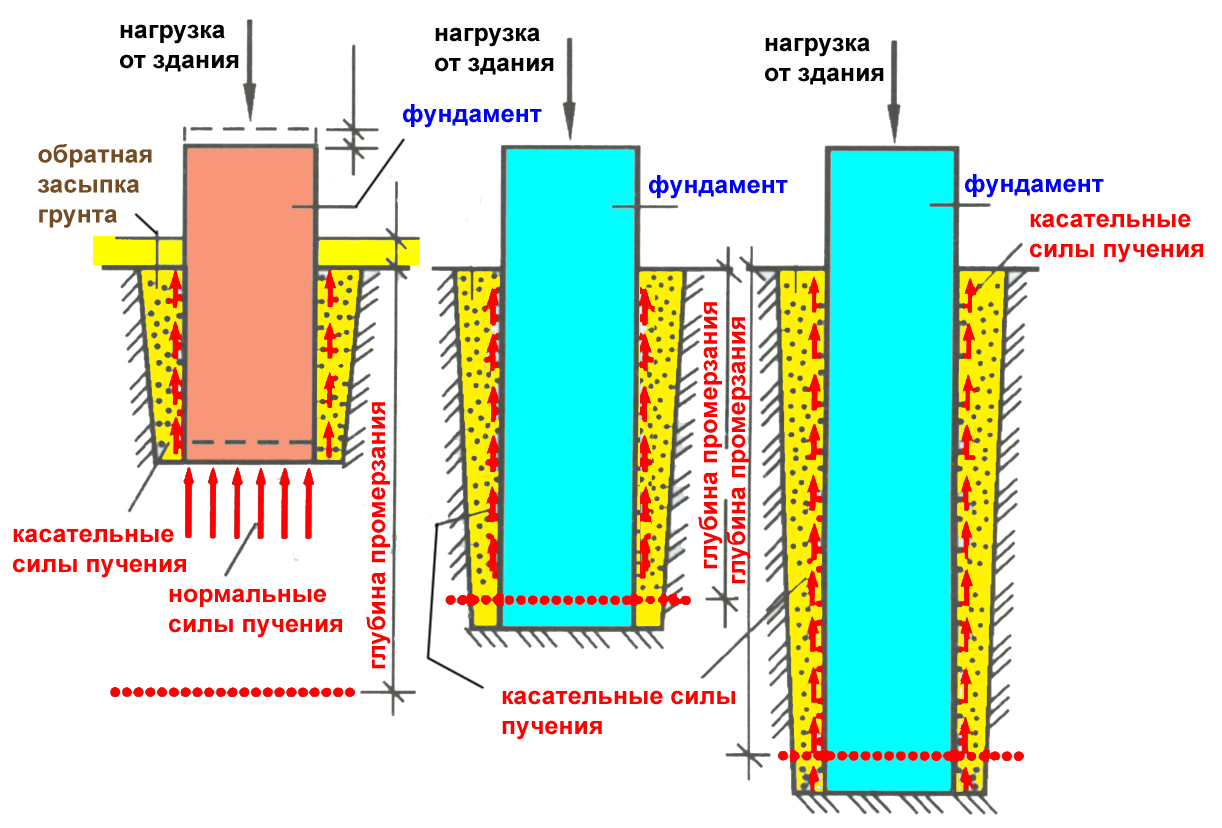

- •Характер воздействия сил пучения на фундамент

- •Способы сохранения вечной мерзлоты под фундаментом

- •Конструктивные схемы фундаментов

- •Элементы фундамента и согласование высотных отметок

- •Конструирование сборного ленточного фундамента для зданий со стенами ручной кладки

- •Виды сборных элементов фундаментов для кирпичных (или крупноблочных) и панельных зданий

- •Элементы сборного ленточного фундамента для панельных зданий

- •Конструктивные решения фундаментов малоэтажных зданий

- •Конструирование отдельно стоящего фундамента для каркасных зданий

- •Расположение фундаментных балок

- •Столбчатые фундаменты для малоэтажных зданий

- •Конструирование сплошного фундамента

- •Свайный фундамент для зданий стеновой системы

- •Типы свай по способу устройства и работе в грунте

- •Гидроизоляция подземной части здания

конструирование элементов подземной части здания

Грунтовые основания

Грунты – это геологические породы, залегающие в верхних слоях земной коры, состоящие из твердых частиц (зерен) разной крупности (скелета грунта) и пор, заполненных или воздухом полностью, или частично водой.

Основание – толща грунта, непосредственно воспринимающая нагрузку от фундаментов здания или сооружения. Основание, способное воспринимать нагрузку без предварительного усиления грунтов называют естественным. Основание, способное воспринимать нагрузку только после проведения мероприятий по усилению грунтов, называют искусственными.

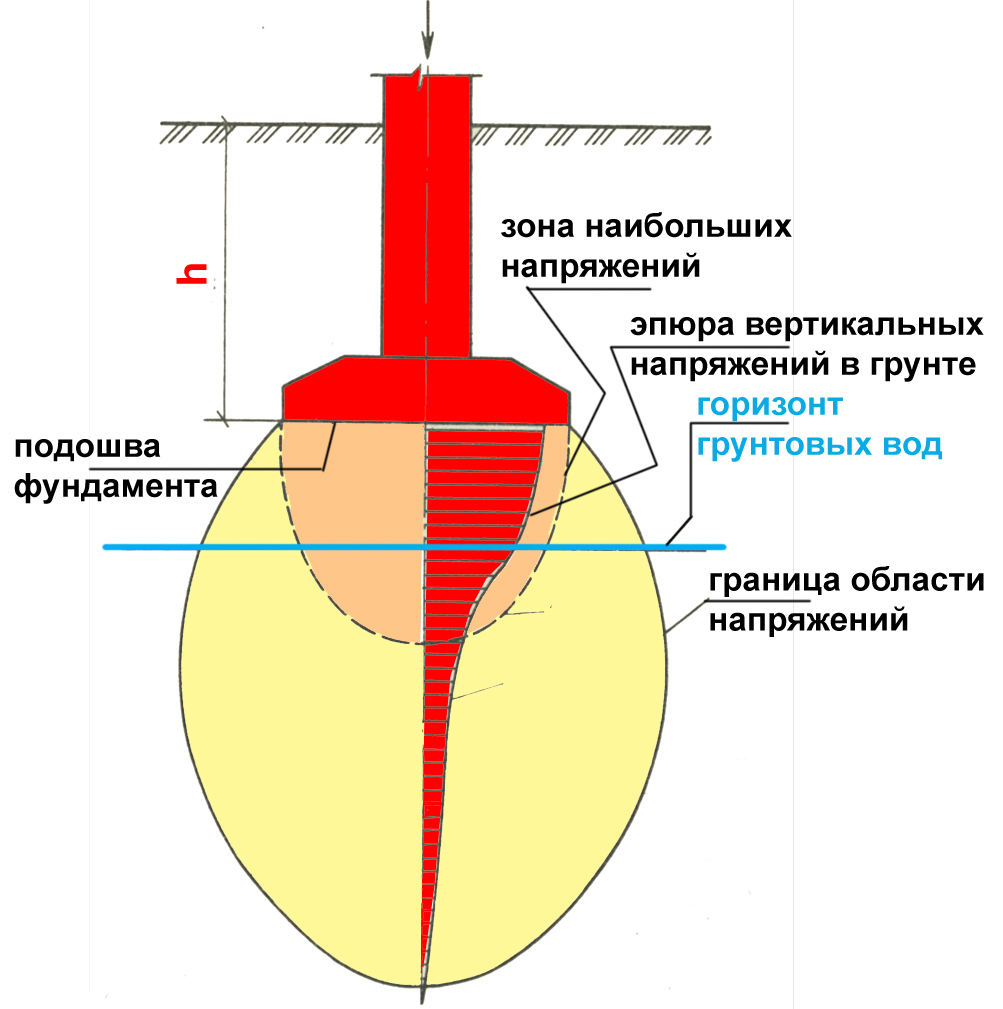

Схема совместной работы основания и фундамента

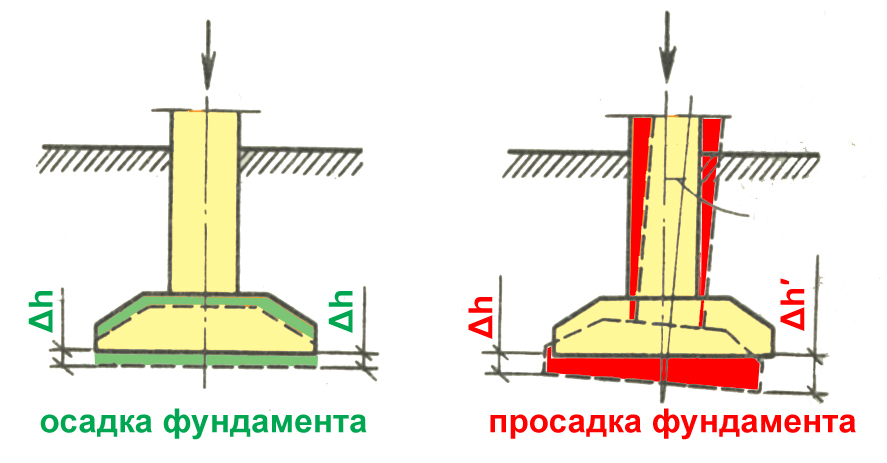

Вследствие давления, передаваемого зданием на основание, грунты под фундаментом испытывают значительные сжимающие усилия. Под действием этих усилий грунты равномерно уплотняются. Такие равномерные деформации называют осадкой грунта, которая вызывает осадку фундаментов.

Возможные деформации оснований и фундаментов от внешней нагрузки

Неравномерные деформации грунта, происходящие в результате уплотнения и, как правило, коренного изменения структуры грунта под воздействием внешних нагрузок, собственной массы грунта и других факторов (замачивания просадочного грунта, подтаивание линз льда в грунте и т.д.), называют просадками. Они могут вызвать повороты фундаментов и т.п. вплоть до разрушения. Просадки оснований недопустимы.

Для того чтобы осадки не оказали опасных воздействий на работающие под нагрузкой конструкции, а также не повлияли на условия эксплуатации зданий, установлены предельные величины деформаций основания и напряжений в грунте, возникающих под подошвой фундаментов.

Поскольку от состояния оснований во многом зависят долговечность и эксплуатационные свойства зданий и сооружений, к ним при проектировании и строительстве предъявляются жесткие требования.

Основания должны иметь достаточную несущую способность, небольшую и равномерную сжимаемость, быть неподвижными. Материал основания должен быть однородным, не пучинистым, стойким к воздействию текучих и агрессивных вод, неблагоприятных биологических факторов.

Выбор и проектирование оснований следует производить исходя из результатов инженерно-технических, гидрогеологических и климатических изысканий, опыта строительства аналогичных объектов, характеристик возводимого здания или сооружения, местных условий в результате технико-экономического сравнения возможных вариантов решения.

Поверхностный слой грунта обычно не может служить основанием, так как ослаблен органическими примесями, разрыхлением, воздействием атмосферной влаги и переменных температур. Не разрешается укладывать фундаменты на промороженный грунт основания.

Грунты в качестве оснований могут быть использованы в естественном состоянии или с искусственным усилением. Соответственно различают естественные и искусственные основания.

Естественные основания – грунты, которые в природном состоянии имеют достаточную несущую способность для восприятия нагрузки от здания. Качество естественного основания зависит от многих факторов и важнейшие из них – вид грунта, его влажность, уровень грунтовых вод и условия промерзания.

По виду (в зависимости от геологических характеристик) грунты, используемые в качестве естественных оснований зданий и сооружений, подразделяют на скальные и нескальные.

К скальным грунтам относятся изверженные, метаморфические, осадочные породы с жесткими связями между зернами (спаянные, сцементированные), залегающие в виде сплошного или трещиноватого массива. К таким породам относят, например, граниты, базальты, песчаники, известняки. Под нагрузкой от зданий и сооружений указанные породы не сжимаются и являются наиболее прочным естественным основанием.

К нескальным грунтам относятся крупнообломочные, песчаные и глинистые.

Крупнообломочные грунты по своей структуре (зерновому составу) подразделяют на щебенистые (вес частиц более 10 мм составляет более половины) и дресвяные (вес частиц размером 2-10 мм составляет более 50%). Если в этих грунтах преобладают окатанные частицы, они соответственно получают названия галечникового или гравийного.

Пески в сухом состоянии представляют в своей массе сыпучий грунт. По крупности частиц различают пески: гравелистые, крупные, средней крупности, мелкие и пылеватые с соответствующим соотношением частиц от 2 мм до 0.05 мм в % от веса воздушно-сухого грунта. Песчаные грунты из гравелистых, крупных и средней крупности песков малосжимаемы и при достаточной мощности слоя служат прочным и устойчивым основанием зданий и сооружений. Целостность песчаных грунтов обеспечивается трением между его частицами.

Глинистые грунты относятся к категории связных грунтов с размерами плоских частиц, не превышающими 0.005 мм и толщиной менее 0.001 мм. Глинистые частицы скреплены силами внутреннего сцепления, величина которого зависит от влажности грунта. Глинистые грунты пластичны, т.е. способны при увлажнении переходить из твердого состояния в пластическое и даже в текучее. Глинистые грунты, находящиеся в твердом сухом состоянии, служат прочным основанием.

К глинистым грунтам относятся также суглинки и супеси, содержащие наряду с глинистыми частицами примеси песка. Содержание этих примесей характеризуется так называемым «числом пластичности». Для супесей это число составляет от 0.01 до 0.07, для суглинков – от 0.07 до 0.17.

При наличии в глинистых грунтах до 15-25% по весу частиц крупнее 2 мм к указанным наименованиям должны прибавляться термины «с галькой» (или «со щебнем») или «с гравием» (т.е. «с дресвой»); если же содержание крупных частиц составляет по весу 25-50%, прибавляются термины «галечниковый» («щебенистый»), «гравелистый» («дресвянистый»). При увеличении весового содержания частиц крупнее 2 мм более 50% грунты относятся к крупнообломочным.

В строительной практике встречаются насыпные грунты – искусственные насыпи, образованные в результате культурной и производственной деятельности человека. Такие грунты формируются при засыпке оврагов, высохших водоемов, на месте свалок и отходов производства и т.п.

Плотность насыпных грунтов часто зависит от характера подстилающего слоя и состава насыпи (наличие мусора, шлаков и др.). Вопрос об использовании насыпных грунтов в качестве основания для зданий и сооружений рассматривается в каждом отдельном случае в зависимости от характера грунта и возраста насыпи. Так, например, песчаные насыпи, в своей основе содержащие песок, самоуплотняются через 2-3 года, а глинистые – через 5-7 лет, после чего они могут быть использованы в качестве естественного основания. Несущая способность глинистых грунтов при их увлажнении значительно снижается.

Качество основания в значительной мере зависит от однородности слагаемых его грунтов и горизонтальности напластований. Неоднородность грунтов особенно опасна при насыпных основаниях, которые могут иметь различный состав, плотность и сложение. Наклонные напластования могут привести к оползням при загружении пластов дополнительной массой здания или сооружения.

В зависимости от степени влажности или степени заполнения пор водой различают грунты маловлажные (водой заполнено до 50% объема пор), влажные (до 80%) и насыщенные водой (более 80%).

Крупнообломочные и песчаные грунты с крупностью частиц выше средней при увлажнении малосжимаемы и могут служить устойчивым основанием. Увлажнение мелкозернистых песчаных грунтов снижает их несущую способность тем больше, чем меньше размеры частиц грунта. Особенно сильно влияет на снижение несущей способности грунта увлажнение пылеватых песков с глинистыми и илистыми примесями. Такие грунты в водонасыщенном состоянии становятся текучими и называются плывунами. Возведение зданий на таких грунтах требует дополнительных мер по усилению основания.

Влажность существенно влияет на несущую способность большинства грунтов: чем выше влажность, тем меньше несущая способность грунта. Избыток влаги влечет за собой необходимость мер по осушению грунтов для повышения их несущей способности и надежности работы в качестве оснований.

Особого внимания требует процесс совместного проявления увлажнения грунта и его промерзания. При замерзании влажных грунтов основания (в первую очередь глинистых) происходит замерзание воды в порах, что обусловливает природное явление, называемое «пучением» грунта. Пучение грунта часто является причиной деформаций фундаментов и зданий. Поэтому глубина заложения фундаментов от уровня земли на глинистых грунтах должна быть, как правило, ниже глубины зимнего промерзания на 15-20 см.

Глинистые грунты, например, лессы и лессовидные, обладающие в природном состоянии видными невооруженным глазом крупными порами (макропорами), называют макропористыми грунтами. При увлажнении такие грунты из-за содержания в них растворимых в воде извести, гипса и других солей теряют связность, быстро намокают и при этом уплотняются, образуя просадки. Указанные грунты называют просадочными и для обеспечения необходимой прочности и устойчивости возводимых на таких грунтах зданий и сооружений в строительстве должны выполняться специальные мероприятия по укреплению грунтов основания и по защите их от увлажнения.

Грунтовые воды образуются в результате проникновения в грунт атмосферных осадков. Дойдя до водонепроницаемого слоя («водоупора»), например, слоя глины, вода стекает по его склону, просачиваясь через водопроницаемые слои (крупнозернистые и т.п.). Уровень дренируемой воды зависит от близости водоупора к поверхности, от сезонных колебаний уровня воды в водоемах местности и т.п. Этот уровень, называемый уровнем грунтовых вод может изменяться еще и от проникновения воды сверху – так называемой верховодки при таянии снегов, дождя и при наличии прослоек глинистых грунтов, задерживающих движение воды.

В зависимости от гидрогеологических условий слои грунта могут быть в различной степени насыщены грунтовой водой. Крупнозернистые грунты содержат ее в том случае, если ниже них залегают водоупорные слои. Мелкозернистые грунты могут содержать грунтовую воду частично или полностью, а глинистые грунты в силу своей большой влагоемкости чаще всего имеют только капиллярную (связную) воду.

Грунтовые воды, содержащие растворенные примеси солей и других веществ, разрушающих материал фундаментов, называют агрессивными. Для защиты от агрессивных грунтовых вод создаются специальные конструкции, способные работать в агрессивной среде и защищающие фундаменты от разрушения.

Как правило, грунтовые воды подвижны, и при соответствующих скоростях перемещения могут размывать грунт основания или материал фундамента, что также требует учета при проектировании и строительстве.

Напорные грунтовые воды затрудняют выполнение гидроизоляции фундамента, осложняют эксплуатацию подвалов.

Промерзание грунтов. На территории нашей страны верхние слои грунта значительную часть года имеют отрицательную температуру. Грунты, имеющие в своем составе лед, называются мерзлыми грунтами. Грунты, промерзающие только в течение одного зимнего времени, называются сезонно-мерзлыми; сохраняющие мерзлое состояние непрерывно в течение многих лет – вечномерзлыми. Сезонно-мерзлые грунты в зимнее время под воздействием нулевой или отрицательной температуры района строительства промерзают на некоторую глубину. Вечномерзлые оттаивают на определенную глубину в летний период.

Глубина сезонного промерзания зависит от климатических условий и вида грунта. Нормы по строительной климатологии содержат карты нормативных величин сезонного промерзания для глинистых грунтов. Чтобы получить нормативные значения для других видов грунтов, используют соответствующие коэффициенты (например, для песчаных грунтов этот коэффициент равен 1.2).

При определении расчетной величины сезонного промерзания грунта учитывают, что тепловой режим здания оказывает влияние на промерзание окружающего грунта, что учитывается коэффициентом влияния теплового режима здания, зависящим от конструкции пола у наружных стен и принимаемым в интервале 0.4-0.8. Таким образом, при нормативной глубине промерзания глинистого грунта, например, 2.4 м расчетная (фактически принимаемая во внимание) глубина промерзания грунта может оказаться в определенных условиях равной 1.5-1.8 м.

Промерзание некоторых видов грунтов может вызвать их пучение. Силы пучения всегда направлены снизу вверх, в процессе замерзания или оттаивания происходит смещение отдельных участков поверхности относительно друг друга. По степени пучения грунты разделяются на сильно пучинистые, пучинистые и непучинистые. Более всего пучинят глинистые грунты. При насыщении водой в небольшой степени пучинят мелкие пески. Крупнообломочные и песчаные грунты крупных фракций не пучинят даже в насыщенном водой состоянии. В скальных породах и крупнообломочных грунтах деформации грунта, развивающиеся при замерзании, незначительны либо вовсе отсутствуют.