- •Содержание:

- •Ведение

- •1 Тематический и ситуационный раздел

- •1.1.1 Природно-климатические условия района

- •1.1.2 Климатические условия района

- •1.1.3 Гидрологические условия района

- •1.1.4 Почва и растительный мир

- •1.1.5 Животный мир

- •1.1.6 Полезные ископаемые

- •1.1.7 Геологическое строение района

- •1.2 Характеристика техногенной нагрузки

- •1.3 Анализ ситуации и ее оценка

- •1.3.1 Газообразные отходы

- •1.3.2 Приземная атмосфера. Снеговой покров

- •1.3.3 Почвенный покров

- •1.3.4 Природные воды

- •1.3.5 Донные отложения

- •1.3.7 Растительный покров

- •1.4 Цели и задачи организации мониторинга

- •2 Методический раздел

- •2.1 Методика исследований

- •2.1.1 Предмет и объект наблюдений

- •2.1.2 Обоснование пространственной сети наблюдений

- •2.1.3 Обоснование временного режима наблюдений

- •2.2 Методы исследований

- •2.2.1 Геохимическое обеспечение

- •2.2.2 Инженерно-геологическое обеспечение

- •2.2.3 Гидрогеологическое обеспечение

- •2.2.4 Геофизическое обеспечение

- •2.2.5 Дистанционные методы исследований

- •2.2.6 Математическое обеспечение и гис-технологии

- •2.3 Методы пробоотбора, подготовки и обработки проб

- •Газоанализатор переносной ганк-4

- •2.4 Методы лабораторных испытаний и анализа проб

- •Камеральные работы

- •Заключение

2.2.6 Математическое обеспечение и гис-технологии

При обработке пространственно распределенных данных используются различные методы (с применением ГИС ArcInfo, ArcView с модулем Spatial Analyst) от самых простых – подсчет и определение положения объектов, построение статистических поверхностей различными методами интерполяции, сравнение данных одного покрытия с другими и т.д. до сложных – создания картографических моделей изучаемых объектов. ГИС не является полным набором пространственно-аналитических средств. Во многих случаях выполняется комбинирование инструментов ГИС с программой статистического анализа данных (пакет программ Statistika), средствами для математически сложных вычислений (пакет программ Mathematika), средствами пространственного анализа и объемного математического моделирования геофильтрации и геомиграции (пакет программ Graundwater Modeling System). Большое значение придается развитию методов и методик компьютерной обработки материалов дистанционного зондирования [4].

2.3 Методы пробоотбора, подготовки и обработки проб

Атмосферный воздух

В зоне котельной для определения газового состава атмосферный воздух отбирается мультигазовым монитором и затем анализируется газоанализатором ГАНК-4. Для определения тяжелых металлов воздух прокачивается аспиратором с использованием беззольного фильтра. Перед началом работы фильтр необходимо взвесить. Прокачка через аспиратор продолжается 10 - 15 минут. Далее из аспиратора вынимается фильтр с твердыми частицами и взвешивается. Затем фильтр озоляется и снова взвешивается, после чего отправляется на анализ. В зоне шахты №2 атмосферный воздух анализируется автоматизированными системами наблюдения. Схема обработки проб показана на рис. 4. Проба воздуха анализируется в соответствие с требованиями ГОСТ 17.2.1.04-77 [21], ГОСТ 17.2.3.01-86 [22], ГОСТ 17.2.4.02-82 [25], ГОСТ 17.2.6.01-86 [23].

Газоанализатор переносной ганк-4

Рис.4 Схема обработки и изучения проб атмосферного воздуха

Почвенный покров

Требования по отбору почв регламентируются следующими нормативными документами ГОСТ 17.4.3.01-83 [24], ГОСТ 14.4.3.04-85 [16], а также методическими рекомендациями (Методические …, 1982 [30]; Ермохин и др., 1995 [2]) и соответствующей программой работ.

Для проведения необходимых исследований нужно отобрать 19 проб почвы. Опробование почвенного разреза проводится по интервалу 0-20 см. Образцы почв массой не менее 2,5 кг каждый отбираются с зачищенной описанной стенки шурфа, начиная снизу, из середины, или нескольких мест генетических горизонтов, и обязательно с поверхности разреза. Точечные пробы необходимо отбирать инструментом, не содержащим металлов (пластмассовый совок). Из точечных проб почвы формируют объединенные пробы, что достигается смешиванием 5 точечных, отобранных на одной пробной площадке. Масса пробы должна быть не менее 2,5 кг. Отобранные образцы упаковываются в мешочки или в плотную оберточную бумагу и завязывают шпагатом. Все образцы из одной точки наблюдения упаковываются вместе в коробки или ящики, на которых указываются номер точки наблюдения (номер основного разреза и номер профиля); образцы сильно увлажненные, а также засоленные упаковываются в пергаментную бумагу или в полиэтиленовую пленку.

Подготовка проб почвы к анализам не менее важная операция, чем сам отбор проб. Она слагается из нескольких последовательно протекающих этапов: предварительное подсушивание почвы, удаление любых включений, почву растирают и просеивают через сито с диаметром отверстий 1 мм. Дальнейшие операции проводят в соответствии со схемой обработки почв (рис. 6).

Все образцы регистрируются в журнале и GPS-навигаторе. Одновременно с отбором проб почвы вокруг шурфа на поверхности методом конверта выполняется 5 точечных замеров в каждой их 19 точек отбора проб почвенного покрова МЭД (СРП 68-01) и U238, Th232, K40 (РКП-305 «Карат») на площади 5х5 м или 2х2 м. Далее рассчитываются усредненные значения для каждой точки [8].

Рис.6 Схема обработки и изучения проб почв

Снеговой покров

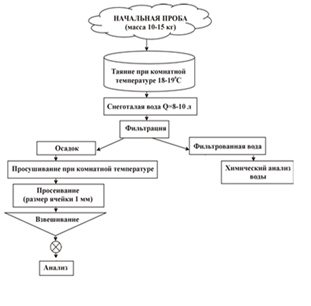

Снеговое опробование проводят методом шурфа на всю мощность снежного покрова, за исключение 5-и см слоя над почвой, с замером сторон и глубины шурфа. Фиксируется время (в сутках) от начала снегостава. Вес пробы – 10-15 кг, что позволяет получить при оттаивании 8-10 л воды. Опробование снега предполагает раздельный анализ снеговой воды и твердого осадка, который состоит из атмосферной пыли, осажденной на поверхность снегового покрова. Нерастворимая фаза выделяется путем фильтрации на беззольном фильтре; просушивается, просеивается для освобождения от посторонних примесей и взвешивается. Все дальнейшие работы выполняются с учетом методических рекомендаций приводимых в работах Василенко В.Н. и др. [1], Назарова И.М. и др. [5], методических рекомендациях ИМГРЭ [30] и руководстве по контролю загрязнения атмосферы (РД 52.04.186-89 [32]).

Пробоподготовка начинается с таяния снега, а затем включает следующие операции: фильтрация, высушивание, просеивание, взвешивание и истирание, что демонстрируется на рис. 7.

Пробоподготовка снега предполагает раздельный анализ снеготалой воды, полученной при оттаивании, и твердого осадка, который состоит из атмосферной пыли, осажденной на поверхность снегового покрова.

Снеготалую воду фильтруют, в процессе фильтрования получают твердый осадок на беззольном фильтре и фильтрованную снеготалую воду.

Просушивание проб также производится при комнатной температуре либо в специальных сушильных шкафах. Просушенные пробы просеиваются для освобождения от посторонних примесей через сито с размером ячейки 1 мм и взвешиваются. Разница в массе фильтра до и после фильтрования характеризует массу пыли в пробе [8].

Рис.7 Схема обработки и изучения снеговых проб

Поверхностные воды

Отбор проб воды осуществлялся с соблюдением всех правил, существующих при исследовании водных объектов (ГОСТ 17.1.5.05-85 [20]; ГОСТ Р 51592-2000 [21]).

Створ наблюдения – условно поперечное сечение водоема, водотока, на котором проводится исследование. На каждом из рек устанавливаем по одному створу, который будет располагаться в самом центре реки.

Вертикаль – это отвесная линия, по которой отбирают пробы воды в створе. Количество вертикалей в створе на реках определяется шириной зоны загрязненности. Поскольку реки небольшие, то ставим одну вертикаль в центре реки.

Горизонт наблюдений - отметка (слой воды) на вертикали наблюдений, на которой производят отбор проб. Количество горизонтов на вертикале устанавливают с учетом глубины водного объекта (до 2-3 метров).

На неглубоких водотоках (до 2-3 метров) пробы воды на створах отбирается с глубины 20-50 см.

На малых реках поверхностные пробы воды отбираются специально предназначенными для этой цели пластиковые бутылки.

Емкости и приборы, используемые при отборе и транспортировке проб, перед использованием тщательно моются концентрированной соляной кислотой. Для обезжиривания используют синтетические моющие вещества. Остатки использованного для мытья реактива полностью удаляют тщательной промывкой емкостей водопроводной и дистиллированной водой. При отборе пробы емкости следует несколько раз ополаскивать исследуемой водой. При отборе пробы емкости следует несколько раз ополаскивать исследуемой водой.

Объем пробы воды зависит от определяемых компонентов и метода установления их концентрации. Отбор гидрохимических проб обязательно должен сопровождаться записями в журнале опробования, нанесением на топографическую карту пунктов отбора проб, составлением паспорта на пробу, который может привязываться к горлышку бутылки или подписываться.

Непосредственно после отбора в сосуд с пробой добавляют консервант (азотную кислоту). Максимальная продолжительность хранения пробы с консервантом не должна превышать 2-х недель. При этом пробу хранят в темноте при температуре 3-7˚С. В исключительных случаях можно обойтись без консервантов, однако, интервал между отбором и анализом пробы не должен превышать 1-2 суток.

На месте отбора проб определяют физические показатели воды: скорость течения, расход воды, температуру и органолептические показатели воды (цвет, вкус, запах, мутность и др.).

Объем пробы воды зависит от определяемых компонентов и метода установления их концентрации. Отбор гидрохимических проб обязательно должен сопровождаться записями в журнале опробования, нанесением на топографическую карту пунктов отбора проб, составлением паспорта на пробу, который может привязываться к горлышку бутылки или подписываться [8].

При опробовании поверхностных вод проводят:

Описание водоема (потока) и гидрогеологических условий участка.

Измерения скорости течения реки с помощью гидрометрических вертушек или поверхностных поплавков. Вертушка опускается в реку на металлическом стержне (штанге) при глубине реки до 3 м и на тросе с помощью лебедки при больших глубинах. Лопастной винт вращается в результате воздействия на него движущегося потока. Количество оборотов винта фиксируется счетно-контактным устройством.

Измерение расхода воды определяется расходомерами или расчетным методом.

Определение физических свойств воды.

Обработка водных проб производится в соответствии с рисунком 8.

Рис.8 Схема обработки и анализа водных проб

Подземные воды

Отбор проб воды из наблюдательных несамоизливающихся скважин выполняют с помощью погружных насосов.

Перед отбором пробы воды из наблюдательных скважин проводиться их предварительная прокачка. Обязательный сброс воды во время прокачки – не менее 3 объемов столба воды в скважине. Прокачка скважин проводится перед каждым отбором проб воды в течение 1-2 часов. Для транспортировки и хранения проб, лучше всего отвечает полиэтиленовая посуда.

Емкости и приборы, используемые при отборе и транспортировке проб, перед использованием тщательно моются концентрированной соляной кислотой. При отборе пробы емкости следует несколько раз ополаскивать исследуемой водой. При проведении этой работы определенные емкости закрепляются за конкретными створами. Это значительно снижает вероятность вторичного загрязнения пробы. Недопустим отбор проб воды приборами и емкостями из металла или с металлическими деталями и их хранение перед анализом в металлических контейнерах.

В пробах, непосредственно на месте отбора, определяем величину рН, температуру, запах, цвет, вкус, мутность, общую жесткость, карбонатную жесткость, ионы хлора, сульфата, карбоната, нитрата, нитрита, аммония, кальция, ртути, меди, цинка, железа, согласно с ГОСТ 1030-81 [36].

Отбор гидрохимических проб обязательно сопровождается записями в журнале опробования, нанесением на топографическую карту пунктов отбора проб, составлением паспорта на пробу, который привязывается к горлышку бутылки или подписывается.

После отбора и доставки проб в лабораторию они немедленно фильтруются. Это производится для разделения растворенных и взвешенных форм химических элементов. Без особых усилий и при эффективной работе нитроцеллюлозного фильтра удается профильтровать 1–3 литра воды. На фильтре в таком случае осаждается до 20–80 мг взвеси из загрязненных вод или 15–40 мг взвеси из фоновых вод.

На рисунке 8 показана схема обработки и анализа водных проб.

Все подготовительные процедуры (фильтрование, консервация, концентрирование) необходимо проводить в день отбора проб [8].

Рис.9 Схема обработки и анализа подземных вод

Донные отложения

Пробы донных отложений отбирают в соответствии с ГОСТ 17.1.5.01-80 [19] совместно с пробами воды из центральных частей русел водотоков, на участках с замедленным течением и илистым дном. Одновременный отбор позволит провести сравнительный анализ содержания веществ в воде и донных отложениях. Для отбора проб применяются совки (горстевой метод) [3, 7]. Способ отбора проб зависит от определяемых в пробе показателей. Для определения содержания тяжелых металлов пробы отбирают по слоям донных отложений и объединяют в одну пробу (объединенная проба). Ниже представлена схема обработки и анализа проб донных отложений (рис. 10) [8].

Рис.10 Схема обработки и анализа проб донных отложений

Растительный мир

Изучение геохимических особенностей растительности сопровождается описанием ее на участках, непосредственно примыкающих к избранным на профиле местам заложения разрезов. Оно производится по принятой в обычных геоботанических исследованиях методике, на пробных площадках, размеры которых варьируют до 100 м2.

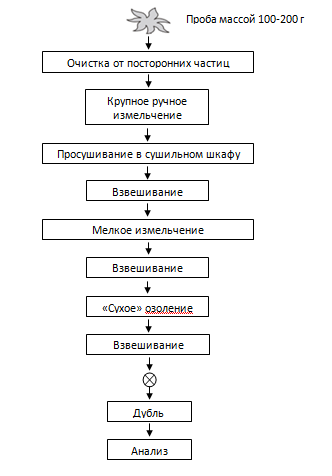

Будут отбираться образцы двухлетних побегов хвои пихты сибирской по субмеридиональному профилю. Масса биогеохимической пробы составляет 100-200 г сырого вещества. Для растений с большой зольностью масса пробы может быть 50-100 грамм. Пробу растений маркируют, указывая номер пробы, номер основного разреза и профиля. Для отбора проб могут быть использованы ножи, садовые ножницы, сучкорезы.

Методика пробоподготовки заключается в высушивании и измельчении пробы, после чего подвергается озолению.

Озоление проб проводится в лабораторных условиях в специальных электрических печах. Последние позволяют выдерживать определенный температурный режим, что резко увеличивает производительность работ при улучшении качества. Озоление можно проводить в фарфоровых и металлических тиглях, предварительно установив, что данные тигли не вызывают загрязнение проб.

Золу подвергают растиранию и отправляют в лабораторию на анализ [8].

Рис.11 Схема обработки проб растительности

Экзогенные геологические процессы

Мониторинг ЭГП является составной частью мониторинга инженерно-геологических условий. В системе мониторинга ЭГП важнейшую роль играют систематические данные об активности проявления ЭГП и факторах, их определяющих.

Прежде всего, необходимо получать информацию о динамике показателей активности ЭГП, отличающихся в зависимости от категории наблюдательных участков характером и частотой наблюдения.

Комплекс изменяющихся факторов проявления ЭГП определяется механизмом развития и типом ЭГП. Важнейшими из них являются метеорологические и гидрологические (атмосферные осадки, температура воздуха, волнение и уровни морей и водохранилищ, расходы водотоков и т.п.)

Для характеристики многолетнего режима ЭГП необходимы данные по следующим показателям метеорологических и гидрологических факторов:

-количество осадков (в мм) за год, за тёплый и холодный периоды года, за определённый сезон;

-число дней с осадками различной величины (облачными и ливневыми, и т.д.), их интенсивность;

-средняя температура воздуха за год, за тёплый и холодный периоды года, по сезонам, за период снеготаяния, число дней с переходом средней температуры воздуха через 0 и т.д;

-число дней с различными циркуляционными процессами в северном полушарии, классифицируемыми по типизации атмосферной циркуляции.

При прогнозировании оползневого и некоторых других ЭГП из изменяющихся факторов важнейшими являются гидрогеологические условия, показателем для которых служит уровень грунтовых вод.

Для анализа информации об ЭГП и факторах, их обуславливающих, применяется широкий комплекс методов, включающий как простые качественные, так и сложные математические методы. Сложные методы реализуются на ЭВМ с помощью специальных программ.

Оценка тесноты связи процессов и факторов осуществляется количественными и качественными методами. Качественная оценка производится по отношению к норме, количественная – преимущественно на основании корреляционно – регрессионного анализа.