- •Лабораторная работа № 2 Определение интегральной теплоты растворения соли

- •Калориметрическая установка

- •1. Определение постоянной калориметра

- •Значения удельной теплоемкости для некоторых веществ

- •Порядок проведения опыта

- •3. Определение изменения температуры (t)

- •4. Вычисления

- •5. Определение теплоты растворения неизвестной соли

- •Порядок проведения опыта

- •Лабораторная работа № 8 давление насыщенного пара индивидуальных жидкостей

- •Экспериментальная часть

- •Лабораторная работа № 9 каталитическое разложение перекиси водорода на платиновом катализаторе в присутствии различных сред

- •Лабораторная работа № 16 Определение электропроводности слабых электролитов

- •Экспериментальная часть

- •1. Методика измерений

- •2. Определение постоянной сосуда

- •3. Измерение электропроводности слабого электролита

- •Работа № 20 Электрохимические цепи

- •Электрод Раствор

- •Лабораторная работа № 25 Исследование равновесия: двухкомпонентный раствор пар (полностью смешивающиеся жидкости)

Лабораторная работа № 9 каталитическое разложение перекиси водорода на платиновом катализаторе в присутствии различных сред

Краткая теория

Химическая кинетика - учение о скоростях химических реакций. Скорость протекания химических реакций имеет громадное практическое значение, поэтому определение ее является важной задачей экспериментатора. Факты показывают, что скорость химической реакции зависит от многих причин, в частности, от концентрации веществ, температуры, катализатора, а также часто зависит от присутствия веществ, которые с первого взгляда не имеют никакого отношения к реакции.

К математическому выражению скорости реакции можно подойти следующим путем.

Пусть концентрация вещества А в какой-либо

реакции в момент времени t0 равна

C0, с ходом реакции эта концентрация

уменьшается, и пусть к моменту времени

t1 она равна C1. За промежуток

времени t1-t0 произошло

изменение концентрации C0-C1-

(падение), тогда отношение

![]() является средней скоростью реакции за

данный промежуток времени. Если промежуток

времени мал, то изменение концентрации

также мало и равно С,

и соответственно средняя скорость

равна:

является средней скоростью реакции за

данный промежуток времени. Если промежуток

времени мал, то изменение концентрации

также мало и равно С,

и соответственно средняя скорость

равна:

![]()

Перейдя к пределу, в общем случае,

получим:

![]() ,

где знак (+) – относится к изменению

концентрации продуктов реакции, а знак

(–) – к изменению концентрации исходных

веществ. Это есть математическое

выражение для истинной скорости

реакции в данный момент времени: другими

словами, истинная скорость реакции

выражается производной от концентрации

реагирующего вещества по времени.

,

где знак (+) – относится к изменению

концентрации продуктов реакции, а знак

(–) – к изменению концентрации исходных

веществ. Это есть математическое

выражение для истинной скорости

реакции в данный момент времени: другими

словами, истинная скорость реакции

выражается производной от концентрации

реагирующего вещества по времени.

Основной постулат химической кинетики гласит:

истинная скорость химической реакции прямо пропорциональна произведению степенных функций от концентраций реагирующих веществ, т.е., например, для реакции:

а A + в B + ... n N + m M + ...

![]() ;

(1 )

;

(1 )

где К - коэффициент пропорциональности, и - степени, даваемые стехиометрическими коэффициентами а и в.

Реакции различаются молекулярностью и порядком.

Молекулярность реакции определяется количеством молекул, участвующих в элементарном акте химической реакции. Например, мономолекулярными реакциями называются те, в которых один только вид молекул претерпевает превращение.

Порядок реакции определяется суммой показателей степеней при концентрациях в уравнении основного постулата химической кинетики для данной реакции (n = + , где и - частные порядки реакции по веществу А и В соответственно).

Примером реакции первого порядка является реакция разложения перекиси водорода.

Если концентрация H2O2 в момент времени t равна C, то скорость разложения согласно постулату кинетики будет:

![]() (2 )

(2 )

Пусть в объеме V в момент времени t0

= 0 находится а молей перекиси

водорода, тогда начальная концентрация

С0 =

![]() ,

и пусть за время t разложилось

x молей перекиси водорода, значит

к моменту времени t остается

(а-x) молей перекиси. Тогда

,

и пусть за время t разложилось

x молей перекиси водорода, значит

к моменту времени t остается

(а-x) молей перекиси. Тогда

![]() ,

откуда:

,

откуда:

![]() ,

а после некоторых преобразований получим

,

а после некоторых преобразований получим

![]() ,

и, подставив в формулу (2) найдем

,

и, подставив в формулу (2) найдем

![]() ,

разделяя переменные и проинтегрировав,

получим:

,

разделяя переменные и проинтегрировав,

получим:

![]() ;

откуда

;

откуда ![]() ,

,

так как в момент времени t = 0 x= 0 то const = - ln a, откуда имеем

![]() .

.

Учитывая тот факт, что константу скорости необходимо находить в любые промежутки времени, последнее уравнение можно переписать

![]() .

.

Переходя к десятичным логарифмам получим:

![]() (3)

(3)

где: а - объем, который мог занять кислород при полном разложении

перекиси водорода, взятой для опыта;

t - время в минутах;

x1- объем кислорода, выделившегося за время t1;

x2 - объем кислорода, выделившегося за время t2.

Величину а рассчитывают исходя из концентрации перекиси водорода по уравнению реакции:

2Н2О2 2Н2О + О2 (4)

Если концентрация Н2О2 (например) равна 13,2 моль/л, это значит, что в 1000 мл раствора содержится 13,2 моль Н2О2. Так как мы использовали 0,3; 0,4 или 0,5 мл Н2О2, то необходимо рассчитать, сколько это составляет в молях.

Так как, из 2 моль Н2О2 по

уравнению (4) выделяется 1 моль О2

(22,4103 мл) [при

н.у.], то необходимо рассчитать, сколько

мл (V0,

при н.у.) О2 выделится из

использованного для реакции количества

Н2О2 (0,3 или 0,5 мл). Затем, объем

кислорода необходимо привести к реальным

условиям: ![]() ,

,

где полученное значение V и будет соответствовать величине а.

Целью настоящей работы является проверка того факта, что реакция разложения перекиси водорода следует выше описанному закону.

Перекись водорода в чистом виде – это бесцветная жидкость, почти в 1,15 раза плотнее, чем вода. Она является сильным окислителем.

Кислород, который она выделяет, превращает сернистую кислоту в серную, фосфористую в фосфорную. Органические кислоты - щавелевая, молочная сгорают от перекиси. Но самый сильный окислитель оказывается очень сильным восстановителем.

Кислород, выделяющийся при разложении перекиси, находится в атомном состоянии. Устойчивая форма кислорода - молекулярная (из двух атомов). Поэтому каждый атом кислорода, образовавшийся при разложении перекиси, стремится найти себе пару, второй кислородный атом. Именно поэтому перекись и взаимодействует с окисью серебра, отбирая у нее кислород и восстанавливая металлическое серебро. Перекись водорода разлагается от действия многих веществ: серебра, золота, платины, окиси железа. По-разному она разлагается и в различных средах: интенсивно в щелочных, менее интенсивно - в кислых средах.

Реакция идет по схеме:

1. Pt + H2O2 = Pt* O+H2O

2. Pt* O+H2O2=Pt+H2O+O2,

где Pt*O- возбужденный оксид

Первая стадия заключается в образовании возбужденного оксида активной формы этой реакции. Если на этот возбужденный оксид вскоре попадает молекула перекиси, то реакция протекает по второй стадии, определяющей скорость реакции, но в активном возбужденном состоянии оксид платины находится непродолжительное время.

Если на него вскоре после образования не попадет молекула Н2О2 , то связь между кислородом и платиной упрочняется, что по существу может привести к своеобразному отравлению таких активных центров. Таким образом, в первое время на платине реакция разложения перекиси водорода в серной кислоте протекает с большой скоростью на чистой поверхности, благодаря образованию и распаду некоторых возбужденных оксидов. Но по мере протекания реакции накапливается количество малоактивных прочных оксидов платины и ее активность падает. Значительно активнее идет реакция в щелочной среде. Объяснить данное явление можно наличием большой концентрации гидроксильных ионов, которые, как известно, увеличивают скорость разложения перекиси водорода. Слабее реакция идет в H2SO4 и совсем слабо в HСl. Выполнение работы

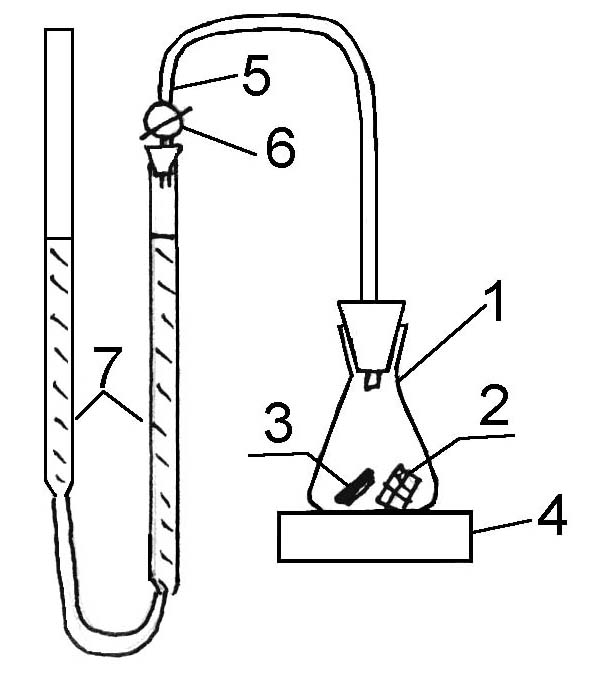

Во избежание побочных факторов, влияющих на скорость разложения перекиси, в частности, явление диффузии, работу выполняют при интенсивном перемешивании на магнитной мешалке. Реакционный сосуд имеет следующий вид (рис.1):

|

Рис.1

1. Коническая колба 2. Платиновая сетка 3. Мешалка 4. Аппарат для перемешивания 5. Газоотводная трубка 6. Трехходовой кран 7. Две бюретки, соединенные резиновой трубкой |

Перед началом работы реакционный сосуд с помещенной в него платиновой сеткой, мешалкой и 25 мл рабочего раствора соединяют в соответствии с рисунком и проверяют на герметичность. Для этого приводят давление внутри системы к атмосферному, уровняв на произвольной высоте жидкость в бюретках, поворачивают кран (6) так, чтобы пространство над жидкостью в колбе (1) сообщалось с бюреткой (7) и одну из бюреток то поднимают, то опускают. Если обеспечена достаточная герметичность, уровень жидкости в другой бюретке не должен смещаться.

Проверив систему на герметичность, при кране, сообщающемся с атмосферой, внести в реакционных сосуд от 0,3 до 0,5 мл перекиси водорода (по заданию преподавателя), включить мешалку одновременно с секундомером. Через минуту перекрыть кран, впуская кислород в бюретку и проводить замеры выделившегося кислорода при разложении перекиси водорода через каждую минуту.

Для измерения истинного объема выделившегося кислорода вторую бюретку опускать относительно первой. Опыты проводить в строгой последовательности в рабочих растворах:

1. 15 мин. в 1н H2SO4.

2. 15 мин. в 1н KOH

3. 12 мин. в 1н HСl

Результаты во время опытов записывать в таблицу:

Время, мин. |

Объем кислорода, мл |

||

в H2SO4 |

в KOH |

в HCl |

|

1 2 - -- 15 |

|

|

|

Перед каждой сменой рабочего раствора реакционный сосуд вместе с платиновой сеткой тщательно промыть дистиллированной водой (сливать растворы в кристаллизатор).

Вычисления.

Константа скорости рассчитывается по формуле (3) для каждого опыта с интервалом в 5 мин.

Находят 5 значений константы для каждой среды и вычисляют среднее значение К.

Рассчитать период полураспада перекиси водорода в каждой среде для реакций первого порядка:

![]() ,

где ln2 = 0,692

,

где ln2 = 0,692

По окончании работ промыть колбу водой и оставить Pt и мешалку в воде.

Отчет должен содержать:

Краткую теорию работы.

Методику выполнения работы.

Данные опытов.

Расчет констант скорости реакции в различных средах.

График зависимости

для всех сред.

для всех сред.Расчет периода полураспада.

Выводы.

Вопросы к работе

1. Скорость химической реакции, скорость реакции по данному веществу, связь между ними. Факторы, влияющие на скорость химической реакции.

2. Константа скорости реакции, ее физический смысл и размерность. Вывод выражений для констант скорости необратимых реакций нулевого, первого, второго и n-ного порядков.

3. Молекулярность и порядок реакции. Псевдопорядок. Экспериментальные методы определения порядка реакции.

4. Выражением какой зависимости является кинетическая кривая? Представьте графически эту зависимость для исходного вещества, если реакция имеет нулевой, первый, второй порядок.