- •Методические указания

- •«Технология нагрева и нагревательное оборудование»

- •Общие положения

- •1 Лабораторная работа №1

- •Нагрев металла в электрической печи сопротивления

- •Краткие теоретические сведения

- •Приборы, оснастка и материалы

- •Ход работы

- •Обработка экспериментальных данных

- •2 Лабораторная работа №2 изучение процессов окисления стали в электрической печи сопротивления

- •Приборы, оснастка и материалы

- •Ход работы

- •Содержание отчета

- •3 Лабораторная работа № 3 измерение температуры термоэлектрическим и оптическим и фотооптическим методами

- •Краткие теоретические сведения

- •Приборы, оснастка и материалы

- •Порядок работы

- •Содержание отчета

- •4 Практическая работа № 1 расчет полного горения топлива

- •Краткие теоретические сведения

- •Задание

- •Порядок выполнения расчета

- •2.Материальный баланс процесса горения составляется для подтверждения правильности выполнения расчета. А) Плотность продуктов сгорания, кг/ м3:

- •5 Практическая работа №2 расчет потерь давления при движении продуктов горения и размеров дымовой трубы

- •Краткие теоретические сведения

- •Задание

- •Порядок выполнения расчета

- •1 Определение некоторых линейных размеров дымового тракта, м.

- •3 Определение скорости движения дыма на участках трубопровода, м/с

- •Потери давления определяются по формуле

- •Можно использовать для расчета также формулу:

- •Сумма всех потерь давления при движении дымовых газов

- •6 Практическая работа №3 расчет нагрева тепломассивных тел

- •Краткие теоретические сведения

- •Задание

- •Порядок выполнения расчета

- •Расчет первого периода (по графикам).

- •9 Разность температур поверхности в центре:

- •7 Практическая работа № 4 расчет нагрева теплотонких тел

- •Краткие теоретические сведения

- •Задание

- •Порядок выполнения расчета

- •Расчет первого периода нагрева заготовки осуществляют в следующей последовательности

- •Список рекомендуемой литературы

- •Методические указания

- •«Технология нагрева и нагревательное оборудование»

Содержание отчета

Цель работы и теоретические сведения.

Ход работы.

Результаты эксперимента в виде таблиц 2.1-2.3.

Расчеты по определению угара.

Графики.

Выводы о влиянии химического состава стали на угар.

3 Лабораторная работа № 3 измерение температуры термоэлектрическим и оптическим и фотооптическим методами

Цель работы: Изучить принцип и методы измерения температуры термоэлектрическими, фотоэлектрическими и оптическими пирометрами.

Краткие теоретические сведения

Температура – важнейший технологический параметр процессов горячей обработки металлов давлением. Внедрение автоматических методов ведения технологических процессов нагрева металла и горячей обработки металлов давлением повышает требования к точности измерения температур, которые обуславливают: энергосиловые параметры процесса, стойкость рабочего инструмента и качество готовой продукции.

Известен ряд методов измерения температур: жидкостно-стеклянным термометром, манометрическими и газовыми дилатометрическими термометрами, термометром сопротивления, термоэлектрическим, оптическим, радиационным, фотоэлектрическим и цветовым пирометрами. В обработке металлов давлением из контактных методов измерения температуры наибольшее распространение получил термоэлектрический, а из бесконтактных – оптический, радиационный и фотоэлектрический методы измерений.

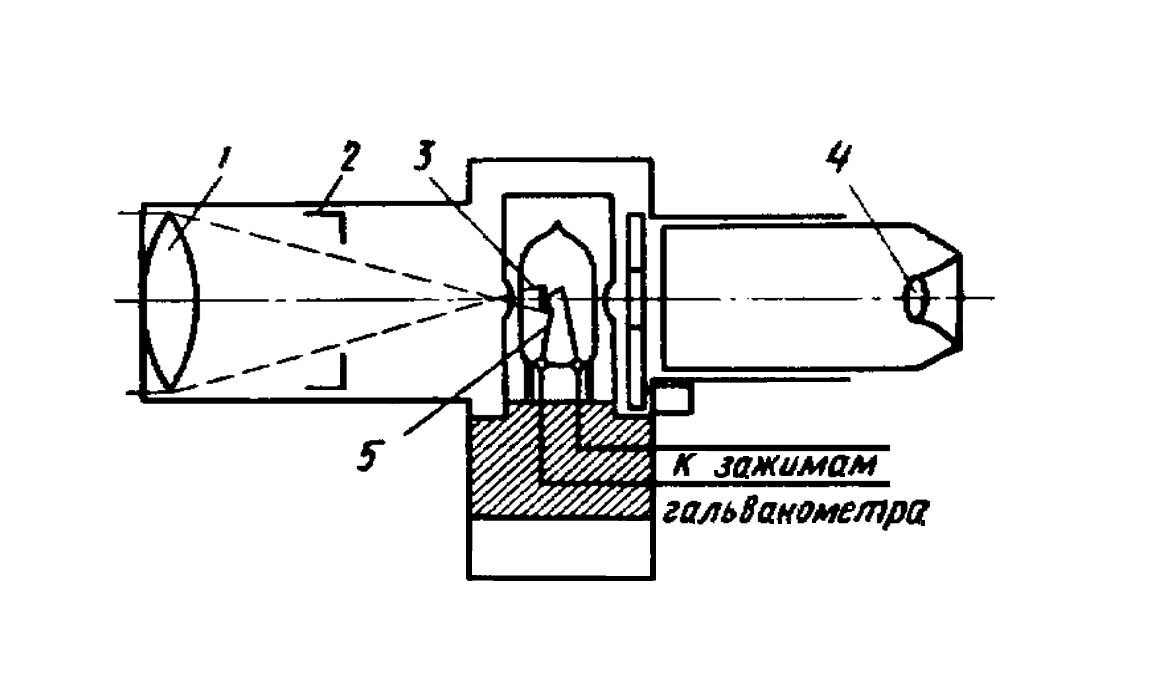

Оптический пирометр (рис3.1) позволяет измерить температуры от 700 до 2000 0С. Основной его частью является лампочка 3 с нитью накаливания, подсоединенная через реостат 7 и гальванометр 5 к аккумулятору 6. Гальванометр, включенный в цепь последовательно, градуирован по напряжению тока в гра-

дусах Цельсия. Меняя реостатом напряжение, подаваемое на лампу, добиваются, чтобы цвет накала ее нити совпал с цветом металла или стенки печи. При этом на их фоне нить становится невидимой, а гальванометр показывает температуру объекта наблюдения.

|

1 - объектив; 2 – зрительная труба; 3 – лампа с нитью накаливания; 4 – окуляр; 5 – гальванометр (миллиамперметр); 6 - аккумулятор; 7 – реостат. Рисунок 3.1 – Принципиальная схема оптического пирометра |

Принцип действия радиационного пирометра (ардометра) (рис.3.2), основан на использовании тепловых лучей, которые фокусируются на тонкой зачерненной платиновой пластине-кружочке с укрепленным по центру нихром-константановым спаем термопары. Возникающая под действием этих лучей термоэлектродвижущая сила передается на гальванометр, шкала которого градуирована для измерения температуры до 1200, 1600 или 2000 0С.

|

1 - объектив; 2 – диафрагма; 3 – платиновая пластина-кружочек; 4 – окуляр; 5 - термопара. Рисунок 3.2 – Принципиальная схема радиационного пирометра (ардометра) |

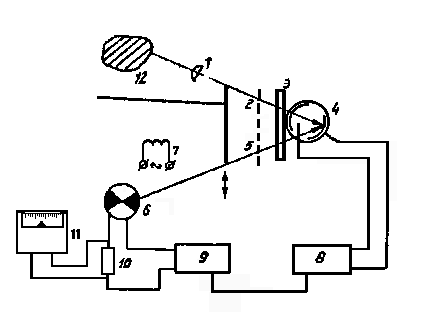

Фотоэлектрический пирометр (миллископ) – безынерционный прибор для быстрого, точного (± 5 0С) и бесконтактного измерения температуры нагрева металла. Сравнение и измерение световых потоков от раскаленных тел в нем выполняет фотоэлемент.

Миллископ применяют чаще всего для контроля и регулирования температуры при индукционном нагреве заготовок. Наиболее широко применяется фотоэлектрический пирометр типа ФЭП-4М (рис. 3.3), который представляет собой автоматический показывающий и записывающий прибор частичного излучения, предназначенный для непрерывного измерения и записи температуры неподвижных или движущихся тел в пределах от 500 С до 2000 С.

Чувствительным элементом фотоэлектрического пирометра является фотоэлемент 4. Перед фотоэлементом устанавливается красный светофильтр 3, который пропускает только лучи с длиной волны, соответствующей этому цвету. Изображение визируемой поверхности 12 фокусируется линзой объектива 1 через отверстие 2 и светофильтр 3, который пропускает только лучи с длиной волны, соответствующей этому цвету. На катод фотоэлемента падает световой поток от специальной лампы накаливания 6. Отверстия 2 и 5 поочередно перекрываются заслонкой 7 модулятора света, которая колеблется с частотой 50 Гц таким образом, что на катод фотоэлемента попадает синусоидально изменяющиеся световые потоки от визируемой поверхности 12 и от лампы 6. Фазы обоих потоков сдвинуты одна относительно другой на 180. Вследствие этого в цепи фотоэлемента точат ток, переменная составляющая которого пропорциональна разности световых потоков лампы и визируемого тела.

|

Рисунок 3.3 – Принципиальная схема фотоэлектрического пирометра |

В случае равенства световых потоков суммарный световой поток в каждый момент времени постоянен, через фотоэлемент протекает постоянный ток.

При неравенстве световых потоков в фотоэлементе возникает переменный ток, причем в зависимости от того, какой из потоков больше, будет изменяться фаза переменной составляющей фотопотока, протекающего через фотоэлемент. Переменная составляющая в силовом блоке усиливается двухкаскадным усилителем 8, выпрямляется и подается на сетку электронной лампы выходного каскада силового блока 9. В анодную цепь этой лампы включена эталонная лампа источника сравнения 10. В случае не равенства интенсивности световых потоков от эталонной лампы и источника излучения, сигнал на сетке изменяется, изменяя ток 6 накаливания лампы 10 до тех пор, пока интенсивность светового потока лампы не станет равной интенсивности светового потока источника. В цепь лампы включен калиброванный резистор 12, снимаемое с него падение напряжения подается на автоматический электронный потенциометр, по шкале которого или по диаграмме записанной на ленте, можно судить об изменении температуры изучаемого объекта во времени.

Фотоэлектрический пирометр ФЭП-4 может служить в качестве измерительного устройства в автоматических регуляторах температуры.

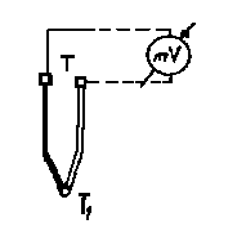

Термоэлектрический пирометр – это термопара в комплекте с подключенным к ней измерительным или регистрирующим прибором, шкала которого проградуирована в градусах Цельсия. Термопара состоит из двух разнородных металлов, два конца которых спаянны, а два свободны (рис. 3.4).

|

Рисунок 3.4 – Схема подключения термопары |

Спай двух разнородных металлов, помещенный в печь, является генератором термоэлектродвижущей силы, которая зависит от разности температур горячего и холодного спая:

![]() ,

,

где SТ – чувствительность термопары (величина термоэлектродвижущей силы, развиваемая при разности температур горячего и холодного концов 100С);

Т1 – температура горячего спая;

Т2 – температура холодного спая.

Если температуру холодного спая поддерживать постоянной Т2 = const, то термоэлектродвижущая сила будет однозначно определятся функцией Т1.

В качестве измерительного прибора, включаемого между свободными концами термопары, могут быть использованы: милливольтметр, ручной, переносной или автоматический потенциометр.

Принцип действия автоматического потенциометра заключается в следующем.

Если в результате измерения температуры термоэлектродвижущей силы термоэлектрического термометра будет отличаться от падения напряжения на реохорде в измерительной схеме потенциометра (рис. 3.5) возникает сигнал разбаланса.

|

Рисунок 3.5 – Принципиальная схема автоматического потенциометра |

В вибропреобразователе ВП сигнал разбаланса преобразуется из постоянного в переменный, трансформируется на выходном трансформаторе Тр и поступает на входные клеммы электронного усилия, где напряжение разбаланса усиливается двумя каскадами напряжения УН и одним каскадом мощности УМ. К выходу усилителя подключен реверсивный двигатель РД, при вращении ротора которого осуществляется перемещение подвижного контакта реохорда.

Вращение реверсивного двигателя в ту или иную сторону происходит до тех пор, пока существует сигнал разбаланса (до наступления равновесия). При равновесии измерительной схемы э.д.с. разбаланса равна нулю и, следовательно, на входные клеммы усилителя сигнал не поступает.

Одновременно с перемещением контакта реохорда перемещается показывающая стрела, перо самописца и элементы регулирующего устройства потенциометра. Вращение ленточной или дисковой диаграмм осуществляется при помощи синхронного двигателя СД.

Работа вибропреобразователя заключается в следующем:

В результате взаимодействия переменного тока в обмотке возбуждения 2 и магнитного поля постоянного поля 1 свободный конец плоской пружины начинает вибрировать, притягиваясь то к одному, то к другому полюсу магнита. Подвижный контакт 3 попеременно замыкается с одним из неподвижных 4 или 5. Фаза сигнала в первичной обмотке трансформатора зависит от знака разбаланса. Полученный переменный сигнал поступает на вход электронного усилителя.