- •Механизм развития заболевания:

- •Основные клинические проявления аскаридоза.

- •Лабораторная диагностика:

- •Основные принципы лечения аскаридоза.

- •Профилактика:

- •Бактериальный стоматит

- •При поверхностной (катаральной) форме:

- •При язвенно-некротической форме стоматита:

- •Основные принципы лечения стоматитов.

Сестринский процесс при гельминтозах

Гельминтозы – глистные заболевания, вызываемые паразитическими червями (гельминтами), которые могут паразитировать у человека в различных отделах кишечника, мышцах, печени, легких, головном мозге.

Выделяют три основных класса гельминтов:

Круглые черви (нематоды).

Ленточные черви (цестоды).

Сосальщики (трематоды).

У детей наиболее часто встречается инвазия круглых червей (нематодозы), преимущественно аскаридоз и энтеробиоз.

ЭНТЕРОБИОЗ

Энтеробиоз – это заболевание, вызываемое острицами, которые относятся к классу мелких круглых червей (нематоды) и принадлежат к группе контагиозных гельминтов, т.е. развиваются без смены хозяев, с контактным путем передачи.

Этиология.

Острицы имеют величину до 10 мм,

белесоватого цвета. На головном конце

имеют присоску, с помощью которой

фиксируются к слизистой оболочке

кишечника и питаются его содержимым,

задний конец заострен.

Острицы имеют величину до 10 мм,

белесоватого цвета. На головном конце

имеют присоску, с помощью которой

фиксируются к слизистой оболочке

кишечника и питаются его содержимым,

задний конец заострен.

Самец вскоре после оплодотворения погибает, а самка (в матке находится около 10 – 15 тыс. яиц) спускается в прямую кишку. Острицы паразитируют в нижнем отделе тонкого кишечника, в червеобразном отростке и в толстом кишечнике.

Источник энтеробиоза.

Больной человек, выделяющий яйца

во внешнюю среду.

Больной человек, выделяющий яйца

во внешнюю среду.

Механизм развития заболевания.

Р

ебенок

заражается при заглатывании яиц остриц,

из которых в кишечнике выходят личинки,

мигрирующие в слепую кишку, где завершается

их созревание до взрослой особи. В ночное

время зрелые самки, наполненные яйцами,

спускаются в прямую кишку, затем в

перианальные складки и там откладывают

яйца. Уже через 4-6 часов созревают

личинки, сохраняющие жизнеспособность

в течение 20 дней. Активные движения

самки во время кладки яиц вызывают

раздражение и зуд перианальной области.

Если ребенок спит без трусиков, то при

расчесывании перианальной области яйца

остриц попадают под ногти, а затем в рот

ребенка. Поэтому постоянно происходит

самозаражение яйцами остриц, находящихся

в изобилии на коже промежности, в

перианальных складках, на постельном

и нательном белье.

ебенок

заражается при заглатывании яиц остриц,

из которых в кишечнике выходят личинки,

мигрирующие в слепую кишку, где завершается

их созревание до взрослой особи. В ночное

время зрелые самки, наполненные яйцами,

спускаются в прямую кишку, затем в

перианальные складки и там откладывают

яйца. Уже через 4-6 часов созревают

личинки, сохраняющие жизнеспособность

в течение 20 дней. Активные движения

самки во время кладки яиц вызывают

раздражение и зуд перианальной области.

Если ребенок спит без трусиков, то при

расчесывании перианальной области яйца

остриц попадают под ногти, а затем в рот

ребенка. Поэтому постоянно происходит

самозаражение яйцами остриц, находящихся

в изобилии на коже промежности, в

перианальных складках, на постельном

и нательном белье.

Путь передачи энтеробиоза.

Контактно-бытовой (через плохо вымытые руки, игрушки, постельное и нательное белье, предметы ухода и пр.).

Основные клинические проявления энтеробиоза:

изменения со стороны нервной системы – беспокойный сон, рассеянность, вялость;

изменения со стороны ЖКТ – потеря аппетита, тошнота, боли в животе, учащенный стул;

местные проявления – зуд в перианальной области, гиперемия и расчесы кожи промежности и перианальной области.

Возможные осложнения:

вульвовагинит у девочек;

аппендицит (острицы могут быть причиной воспаления слепой кишки и ее отростка);

ночное недержание мочи.

Диагноз энтеробиоза ставится на основании обнаружения яиц не в испражнениях, так как самка внутри кишечника яиц не откладывает, а в соскобе с перианальных складок. Можно раздвинуть ягодицы ребенка и увидеть в области анального отверстия самок остриц, вышедших для кладки яиц (их обычно удается обнаружить спустя 1-2 часа после того как ребенок заснул).

Основные принципы лечения.

Лечение может дать хороший эффект только при следующих условиях:

Проведение непрерывного курса лечения.

Одновременное лечение всех членов семьи.

Систематическое проведение санитарно-гигиенических мероприятий в окружении больного энтеробиозом.

Медикаментозное лечение:

При назначении лечения инвазии круглыми червями следует учитывать, что лекарственного препарата, действующего на личинку нет. Применяемые средства оказывают паралитическое действие на зрелые гельминты. Лечение энтеробиоза проводят всем членам семьи одновременно. Через 14 дней лечение повторяют, но только больному.

В качестве противогельминтных препаратов в настоящее время применяют гельминтокс, вермокс (мебендозол) однократно (повторное лечение через 14 дней).

Профилактика.

При выявлении гельминтоза необходимо обследовать и лечить всех контактных.

Соблюдать правила личной гигиены, мыть руки перед едой и после посещения туалета.

Обследовать всех детей, вновь поступающих в детские учреждения или после летних отпусков.

Ежедневно проводить влажную уборку помещений.

Прививать гигиеническую культуру детям с раннего возраста.

Постоянно проводить санитарно-просветительную работу среди родителей и детей.

Сестринский процесс при энтеробиозе.

Возможные проблемы пациента:

нарушение питания из-за диспептических явлений;

дискомфорт, связанный с зудом в области перианальных складок;

нарушение сна;

недостаточные гигиенические навыки;

дефицит самоухода;

развитие осложнений.

Возможные проблемы родителей:

дефицит знаний о заболевании и профилактических мероприятиях;

неадекватная оценка состояния ребенка;

риск заражения всех членов семьи;

низкая санитарно-гигиеническая культура.

Сестринское вмешательство.

Своевременно информировать родителей и ребенка о возможных причинах возникновения энтеробиоза, клинических проявлениях, помочь осознать необходимость соблюдения санитарно-гигиенических мероприятий для предупреждения самозаражения.

Вовлекать ребенка и родителей в планирование и реализацию ухода.

Убедить ребенка и членов его семьи систематически проводить санитарно-гигиенические мероприятия:

научить детей регулярно и правильно мыть руки с мылом;

ежедневно утром и на ночь подмывать детей теплой водой с мылом;

выделить ребенку отдельное индивидуальное полотенце;

надевать ребенку на ночь чистые облегающие трусики, ежедневно менять их, кипятить и проглаживать;

смазывать перианальную область детским кремом, при выраженном зуде – мазью с анестезином;

чаще проводить смену нательного и постельного белья, при этом стараться его не трясти, а аккуратно складывать и хранить до стирки в специальном закрытом контейнере;

ребенок должен спать только в своей кровати, во избежание заражения всех членов семьи.

При проведении дегельминитизации рекомендовать ребенку легко усвояемую полужидкую пищу с ограничением жиров. Увеличить объем вводимой жидкости, в виде слабощелочной дегазированной минеральной воды, отвара шиповника.

Контролировать прием антигельминтных препаратов, оценивать эффективность проводимой терапии, своевременно сообщать врачу о побочных эффектах.

Обследовать всех контактных членов семьи на гельминтоз (предупредить, что перед исследованием не следует проводить туалет промежности).

Рекомендовать тщательное мытье игрушек, предметов ухода, детской мебели мыльно-содовым раствором, проводить ежедневно влажную уборку помещений, регулярно чистить пылесосом мягкую мебель и мягкие игрушки, ковровые покрытия.

А СКАРИДОЗ

СКАРИДОЗ

Аскаридоз – это заболевание, вызываемое аскаридами, которые относятся к классу круглых червей (нематоды) и принадлежат к группе геогельминтов, т.е. развиваются без смены хозяев с фекально-оральным путем передачи.

Чаще всего аскаридоз регистрируется среди детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Этиология.

Аскарида один из самых крупных круглых червей, длина самки достигает от 25 до 40 см, конец тела прямой, заостренный. Самец длиной 15 -20 см, конец тела крючкообразно загнут на брюшную сторону. Головной конец снабжен тремя выступающими губами, окружающими ротовое отверстие. Аскарида бледно-розовой окраски, веретенообразной формы. Самка откладывает в просвет кишечника в сутки до 245 тыс. яиц. С фекалиями яйца попадают во внешнюю среду, так как нуждаются в дозревании, но без участия промежуточного хозяина.

Источник аскаридоза:

Больной человек, выделяющий с фекалиями

яйца аскарид во

Больной человек, выделяющий с фекалиями

яйца аскарид во

внешнюю среду.

Яйца попадают в организм человека с загрязненными овощами и фруктами, водой.

Факторы, способствующие распространению аскаридоза:

плохо вымытые руки, фрукты, овощи;

предметы домашнего обихода, игрушки, загрязненные фекалиями;

использование фекалий человека в качестве удобрений;

сезонный фактор (летнее-осенний период), особенно в сочетании с влажными климатическими условиями.

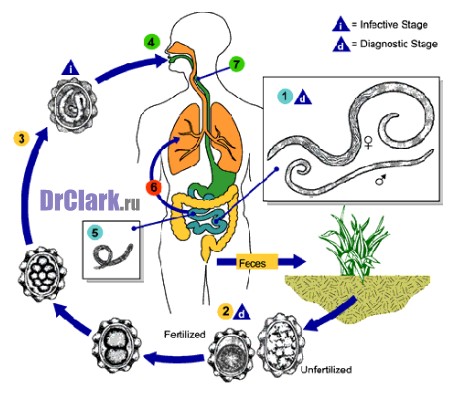

Цикл развития аскариды:

Аскарида паразитирует в тонком кишечнике. Питается содержимым и поверхностными слоями слизистой оболочки кишечника. Незрелые яйца аскарид дозревают в почве до стадии подвижной инвазионной личинки. Оптимальные условия для дозревания яиц: температура 24-26º С, доступ кислорода, влажные условия на протяжении 10-12 дней. Во влажной почве аскариды могут сохранять свою жизнеспособность до 6 лет.

Человек заражается, когда в его организм попадают созревшие яйца аскариды. В кишечнике из яйца выходят личинки, которые пенетрируют его стенку и совершают фазу миграции, проникая в венозные сосуды. С током крови личинки попадают в капилляры легких, проходят через стенку альвеол в бронхи, а оттуда со слизью поступают в ротоглотку и вновь заглатываются.

Миграция личинок в организме продолжается 2-3 недели. Одновременно в кишечнике могут паразитировать от единиц до сотен аскарид. Фиксируется аскарида в кишечнике, свернувшись кольцом и, упираясь в его стенки, в результате чего может возникнуть механическая кишечная непроходимость.

Аскарида живет в кишечнике около года, затем самостоятельно выделяется.

Механизм развития заболевания:

I период: миграция личинок и пребывание их в легких.

II период: паразитирование аскарид в кишечнике.

В первом периоде происходит сенсибилизация организма продуктами жизнедеятельности аскарид и распада погибших личинок. Аллергены аскарид являются самыми сильными из аллергенов паразитарного типа, вследствие чего в организме часто возникают аллергические реакции: сыпь типа крапивницы, зуд кожи, эозинофильные инфильтраты в легких, печени, эозинофилия в крови.

Во втором периоде происходит токсическое и механическое воздействие аскарид на организм. Аскариды выделяют продукт жизнедеятельности – аскарон, наряду с аллергическим воздействием на организм он оказывает еще и токсическое влияние на ЦНС. Аскариды также нарушают пищеварительную и секреторно-эвакуаторную функцию желудочно-кишечного тракта, гиповитаминозы, нарушение обмена веществ.

Аскариды часто мигрируют за пределы кишечника (в желчные пути, выводной проток поджелудочной железы, червеобразный отросток). В кишечнике аскариды сворачиваются в клубки и могут вызвать кишечную непроходимость.

Клиническая картина зависит от цикла развития аскариды и условно делится на периоды, связанные с миграцией аскарид через легкие и паразитированием их в кишечнике.

Основные клинические проявления аскаридоза.

В I период миграции аскарид через легкие клинические симптомы возникают через 2-3 недели после заражения:

выражены симптомы интоксикации: недомогание, раздражительность, субфебрильная температура, слабость, снижение аппетита, головокружение, беспокойный сон, головные боли;

изменения со стороны легких: боли в груди, кашель сухой или с мокротой, возможно окрашивание мокроты кровью;

отмечаются рентгенологические изменения в легких: инфильтративные тени, нестойкие, исчезающие через 3 – 5 дней;

аллергические проявления: сыпь типа крапивницы, зуд кожи;

изменения в периферической крови: эозинофилия.

Во II периоде (паразитирование аскарид в кишечнике) выражены:

диспептические явления: понижение аппетита, тошнота, особенно натощак, рвота, слюнотечение, схваткообразные боли вокруг пупка, метеоризм, чередование запоров и поносов.

Могут присоединиться осложнения (механическая кишечная непроходимость, приступ желчной колики, аппендицит) с характерной для них клинической картиной.

Лабораторная диагностика:

Материалом для паразитологического

исследования на наличие гельминтов,

яиц, личинок служат фекалии, ректальная

и перианальная слизь, дуоденальное

содержимое, мокрота, кровь.

Материалом для паразитологического

исследования на наличие гельминтов,

яиц, личинок служат фекалии, ректальная

и перианальная слизь, дуоденальное

содержимое, мокрота, кровь.

Материал забирают из разных мест фекалий в количестве не менее 50 г (меньший объем быстро высыхает) и по возможности сразу после дефекации направляют в лабораторию в баночках с указанием фамилии больного. Вероятность положительного результата исследования повышается при условии анализа свежих фекалий, а также неоднократном направлении материала. При визуальной оценке фекалий обращают внимание на наличие целых гельминтов или их члеников, обрывков. Для диагностики энтеробиоза необходим перианальный соскоб или исследование с помощью шпателя, тампона или липкой ленты. Забор производят утром (до дефекации и туалета) или после дневного сна.