- •Оглавление

- •1. Если функция непрерывна на отрезке, то она ограничена на нем.

- •2. Теорема Вейерштрасса:

- •3. Теорема Больцано-Коши:

- •3. Степенные ряды. Первая теорема Абеля. Параметры и радиус сходимости. Равномерная сходимость степенного ряда. Непрерывность суммы. Почленная дифференцируемость. Ряд Тейлора.

- •7. Законы больших чисел и предельные теоремы: неравенство Маркова, неравенство Чебышева, теорема Чебышева, центральная предельная теорема.

- •10. Многочлены. Кольцо многочленов над кольцом с единицей. Делимость многочленов, теорема о делении с остатком. Значение и корень многочлена. Теорема Безу.

- •12. Сравнения и вычеты. Кольцо вычетов. Малая терема Ферма. Сравнения первой степени. Китайская теорема об остатках.

- •15. Алгоритмы поиска в последовательно организованных файлах. Бинарный и интерполяционный поиск. Поиск в файлах, упорядоченных по вероятности. Самоорганизующиеся файлы. Оценки трудоемкости.

- •16. Основные понятия защиты информации (субъекты, объекты, доступ, граф доступов, информационные потоки). Постановка задачи построения защищённой автоматизированной системы. Ценность информации.

- •18. Модель системы безопасности hru. Основные положения модели. Теорема об алгоритмической неразрешимости проблемы безопасности в произвольной системе.

- •1. Санкционированное получение прав доступа.

- •2. Похищение прав доступа

- •20. Модель Белла-Лападулы как основа построения систем мандатного разграничения доступа. Основные положения модели. Базовая теорема безопасности (bst).

- •Теорема bst (Basic Security Theorem).

- •21. Основные положения критериев tcsec. Фундаментальные требования компьютерной безопасности. Требования классов защиты.

- •23. Общая характеристика операционных систем (ос). Назначение и возможности систем семейств unix, Windows.

- •24. Основные механизмы безопасности средств и методы аутентификации в ос, модели разграничения доступа, организация и использование средств аудита.

- •Методы аутентификации в ос.

- •Модели разграничения доступа.

- •25. Субъекты в операционных системах (основные определения, содержимое дескрипторов процессов и потоков, переключение процессов и потоков).

- •26. Методы и средства обеспечения конфиденциальности информации в операционных системах семейства Windows nt и Linux.

- •27. Методы и средства обеспечения целостности информации в операционных системах семейства Windows nt и Linux.

- •28. Методы и средства обеспечения доступности информации в операционных системах семейства Windows nt и Linux.

- •29. Источники угроз и общие методы защиты от них в операционных системах Windows nt и Linux.

- •30. Компоненты системы защиты операционных систем семейства Windows nt и их характеристика.

- •31. Объекты в ос. Модель разграничения доступа в операционных системах семейства Windows nt.

- •Модель разграничения доступа.

- •32. Права, привилегии, суперпривилегии и вход пользователей в ос семейства Windows nt. Права учетных записей.

- •Привилегии

- •Этапы входа пользователя

- •33. Компоненты системы защиты, модель разграничения доступа и способности в операционных системах семейства Linux.

- •Способности процесса.

- •34. Вредоносное программное обеспечение. Классификация, принципы работы, способы выявления и противодействия.

- •36. Локальные вычислительные сети ieee 802.3. Методы и средства обеспечения безопасности в проводных сетях.

- •37. Беспроводные локальные сети ieee 802.11. Методы и средства обеспечения безопасности в беспроводных сетях.

- •38. Виртуальные лвс. Типы vlan. Стандарт ieee 802.1q. Формат маркированного кадра Ethernet ieee 802.1p/q. Правила продвижения пакетов vlan 802.1q.

- •39. Межсетевые экраны. Классификация межсетевых экранов. Типовое размещение межсетевого экрана в лвс. Архитектура межсетевых экранов. Политика межсетевых экранов. Понятие dmz. Трансляция ip-адресов.

- •40. Системы обнаружения атак. Классификация систем обнаружения атак. Типовая архитектура систем обнаружения атак. Методы обнаружения информационных атак в системах обнаружения атак.

- •41. Языки запросов. Языки описания данных. Языки манипулирования данными. Особенности языковых средств управления и обеспечения безопасности данных в реляционных субд.

- •42. Транзакции. Свойства acid транзакций. Управление восстановлением. Алгоритм aries. Двухфазная фиксация.

- •43. Транзакции. Свойства acid транзакций. Управление параллельностью. Блокировки. Строгий протокол двухфазной блокировки.

- •44. Технологии удалённого доступа и системы баз данных, тиражирование и синхронизация в распределённых системах баз данных.

- •Классификация демаскирующих признаков и их характеристики

- •Технические каналы утечки информации, классификация и характеристика

- •Оптические каналы утечки информации. Способы и средства противодействия наблюдению в оптическом диапазоне.

- •Канал утечки информации за счет пэмин

- •Каналы утечки акустической информации.

- •Материально-вещественные каналы утечки информации.

- •Специальные технические средства предназначенные для негласного получения информации (закладные устройства). Классификация, принципы работы, методы противодействия.

- •Задачи и принципы инженерно-технической защиты информации.

- •Способы и средства инженерной защиты и технической охраны объектов.

- •Методики оценки возможности утечки информации.

- •1. Методика оценки возможности утечки информации по оптическому каналу

- •2. Методика оценки возможности утечки информации по акустическому каналу

- •3. Методика оценки возможности утечки информации по радиоэлектронному каналу

- •4. Методика оценки возможности утечки информации по вещественному каналу

- •Методики оценки эффективности применяемых мер защиты информации.

- •Оценка защищенности информации от утечки за счет пэмин

- •Способы и средства информационного скрытия речевой информации от подслушивания. Энергетическое скрытие акустического сигнала.

- •Основные методы защиты информации техническими средствами.

- •Основные понятия криптографии. Модели шифров. Блочные и поточные шифры. Понятие криптосистемы. Ключевая система шифра. Основные требования к шифрам.

- •Системы шифрования с открытыми ключами: rsa, системы Эль-Гамаля, системы на основе «проблемы рюкзака».

- •60. Цифровая подпись. Общие положения. Цифровые подписи на основе шифросистемы с открытыми ключами стандартов гост р и dss.

- •Функции хэширования. Требования предъявляемые к функциям хэширования. Ключевые функции хэширования. Безключевые функции хэширования.

- •Проблемы и перспективы развития криптографических методов защиты. Криптосистемы на основе эллиптических кривых. Алгоритм электронной подписи на основе эллиптических кривых ecdsa.

- •63. Объекты правового регулирования при создании и эксплуатации системы информационной безопасности

- •64. Использование существующих нормативных актов для создания системы информационной безопасности. Основные положения руководящих правовых документов

- •65. Система международных и российских правовых стандартов. Стандарт bs7799

- •66. Требования Доктрины информационной безопасности рф и ее реализация в существующих системах информационной безопасности

- •67. Значение и отличительные признаки методик служебного расследования фактов нарушения информационной безопасности от расследования других правонарушений

- •69. Понятие и основные организационные мероприятия по обеспечению информационной безопасности

- •70. Политика информационной безопасности как основа организационных мероприятий. Основные требования к разработке организационных мероприятий

- •71. Контроль и моделирование как основные формы организационных действий при проверке действенности системы информационной безопасности

- •72. Разграничение прав доступа как основополагающее требование организационных мероприятий и их практическая реализация на объекте защиты

- •73. Иерархия прав и обязанностей руководителей и исполнителей при построении системы информационной безопасности, их взаимодействие

- •74. Аудит системы информационной безопасности на объекте как основание для подготовки организационных и правовых мероприятий. Его критерии, формы и методы.

- •75. Общая характеристика и этапы проведения работ по обеспечению информационной безопасности автоматизированной информационной системы

- •76. Анализ защищенности автоматизированной информационной системы

- •77. Методы оценки информационной безопасности ас

- •78. Пути повышения надежности и отказоустойчивости информационной системы.

- •79. Технология обнаружения воздействия нарушителя на работу автоматизированной информационной системы

- •80. Основные принципы формирования нормативно-методических документов по обеспечению безопасности информации организации.

- •81. Жизненный цикл автоматизированной информационной системы. Этапы жизненного цикла.

- •82. Классические модели жизненного цикла автоматизированной информационной системы. Современные концепции и модели жизненного цикла.

- •1. Классические модели жизненного цикла

- •1.2 Современные стратегии конструирования программного обеспечения

- •1.3 Быстрая разработка приложений (Rapid Application Development)

- •1.4 Быстрая разработка приложений

- •1.4 Компонентно-ориентированная модель.

- •1.5. Экстремальное программирование (xp – extreme programming)

- •83. Порядок создания автоматизированных систем в защищенном исполнении.

- •84. Типовое содержание работ по защите информации на стадиях создания автоматизированных систем в защищенном исполнении.

- •85. Разработка технического задания на создание автоматизированной системы в защищенном исполнении. Этапы и виды работ.

- •86. Структурный подход к разработке программного обеспечения автоматизированной системы. Общие понятия. Основные модели структурного подхода. Метод пошаговой детализации.

- •87. Объектно-ориентированный подход к разработке программного обеспечения автоматизированной системы. Общие понятия. Общая характеристика моделей. Общие понятия об языке uml.

- •88. Тестирование программного обеспечения. Модели тестирования белого и черного ящика. Виды испытания и их характеристика.

- •89. Разработка аппаратного обеспечения (рао) автоматизированной системы. Этапы разработки. Общая характеристика этапов.

- •Этапы разработки

- •90. Научно-исследовательская разработка для создания новых видов аппаратного обеспечения

- •91. Опытно-конструкторская разработка новых видов аппаратного обеспечения.

- •92. Подготовка производства изделия на предприятии–изготовителе.

- •93. Применение средств криптографической защиты информации при проектировании автоматизированных систем в защищенном исполнении.

- •94. Особенности построения систем электронной цифровой подписи.

- •95. Подходы к разработке систем электронных платежей. Принципы функционирования платежных систем.

- •96. Концепции хранилищ данных. Свойства хранилищ данных. Архитектуры сппр с использованием концепции хранилищ данных.

- •97. Организация хранилищ данных. Многомерная модель данных. Факты и измерения. Информационные потоки хранилищ данных. Etl-процесс.

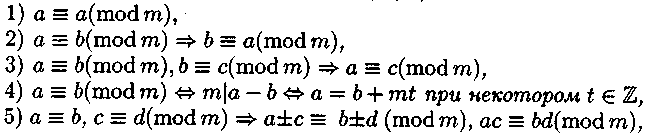

12. Сравнения и вычеты. Кольцо вычетов. Малая терема Ферма. Сравнения первой степени. Китайская теорема об остатках.

Сравнения

Зафиксируем натуральное число т => 1, которое условимся называть модулем.

Определение 1. Два целых числа

а, b назовем

сравнимыми по модулю т, если

они при делении на т дают

одинаковые остатки. Обозначение:

![]()

Рассмотрим простейшие свойства сравнений.

Сравнения первой степени – с-ва

Теорема 1. Сравнения целых чисел по модулю т обладают следующими свойствами для любых а, b, с, d € Z:

(т. е. сравнения можно почленно складывать, вычитать и перемножать),

6) если d есть

общий делитель чисел а, b,

т, то

![]()

7) если числа а, b

делятся на d и d

взаимно просто с т, то

![]()

Классы вычетов по модулю т

Из свойств 1) — 3) сравнений видно, что

отношение сравнимости целых чисел

по модулю т является отношением

эквивалентности, и, следовательно,

множество целых чисел разбивается на

непересекающиеся классы сравнимых по

модулю m чисел. Так как

различные остатки при делении на т

исчерпываются числами 0,1,2,...,m-1,

то получим т классов:

![]() (2) где через

(2) где через![]() обозначен

класс всех чисел, которые при делении

на т дают в остатке r.

Очевидно, что класс

обозначен

класс всех чисел, которые при делении

на т дают в остатке r.

Очевидно, что класс![]() однозначно

определяется любым одним своим

представителем, и потому в дальнейшем

класс

однозначно

определяется любым одним своим

представителем, и потому в дальнейшем

класс![]() будет

обозначаться также в виде

будет

обозначаться также в виде

![]() ,

где а — любой представитель этого

класса.

,

где а — любой представитель этого

класса.

Классы (2) называются классами вычетов,

а их элементы — вычетами по модулю

т. Из определения сравнений следует,

что числа из одного класса сравнимы по

модулю т, а числа из разных классов

не сравнимы по модулю т, т. е.

![]()

Определение 1. Совокупность чисел, взятых по одному из каждого класса вычетов по модулю т, называется полной системой вычетов по модулю т.

Примером полной системы вычетов по модулю т является множество чисел 0,1,... , m — 1. Это так называемая полная система наименъшцх неотрицательных вычетов.

Cледующее свойство полных систем вычетов.

Теорема 1. Если

![]() есть полная система вычетов по модулю

т, число а взаимно простое с т и b

— любое целое число, то

есть полная система вычетов по модулю

т, число а взаимно простое с т и b

— любое целое число, то

![]() (3) есть также полная система вычетов

по модулю т.

(3) есть также полная система вычетов

по модулю т.

Доказательство (можно не писать –

М.С.). Все числа ряда (3) принадлежат

разным классам вычетов по модулю т,

поскольку в силу свойств сравнений

![]() А так как в (3) содержится т чисел, т.

е. столько же чисел, сколько и классов,

то в (3) имеется ровно по одному представителю

из каждого класса. Следовательно, (3)

есть полная система вычетов по модулю

т

А так как в (3) содержится т чисел, т.

е. столько же чисел, сколько и классов,

то в (3) имеется ровно по одному представителю

из каждого класса. Следовательно, (3)

есть полная система вычетов по модулю

т

Малая терема Ферма

Теорема. Если натуральные числа а, т взаимно просты, то

![]()

Следствие. Если р — простое число и

![]() ,

то

,

то

![]()

Для доказательства утверждения а)

достаточно заметить, что

![]() . Утверждение б) при

. Утверждение б) при

![]() следует из а) и следствия 1 теоремы 2, а

при

следует из а) и следствия 1 теоремы 2, а

при![]() очевидно,

поскольку в этом случае

очевидно,

поскольку в этом случае

![]() .

.

Заметим, что утверждение а) следствия впервые доказал Ферма, оно называется малой теоремой Ферма. Теорема б была позднее доказана Эйлером и носит название теоремы Эйлера — Ферма. Она находит широкое применение в математике и ее приложениях и, в частности, может оказаться полезной при нахождении остатков от деления степеней числа на заданное число, при решении сравнений с неизвестными и т. д.

Кольцо вычетов

Рассмотрим множество

![]() всех классов вычетов по модулю

всех классов вычетов по модулю

![]() . Класс

. Класс

![]() состоит из всех чисел вида

состоит из всех чисел вида

![]() ,

где t пробегает

множество Z, т. е.

,

где t пробегает

множество Z, т. е.

![]()

Следовательно, классы вычетов по модулю та совпадают со смежными классами кольца Z по его идеалу mZ.

Теорема 1. Определение операций сложения и умножения классов вычетов по формулам

![]() корректно, и множество

корректно, и множество

![]() с этими операциями является коммутативным

кольцом с единицей. Это есть

факторкольцо

с этими операциями является коммутативным

кольцом с единицей. Это есть

факторкольцо

![]() кольца Z по его идеалу

тZ.

кольца Z по его идеалу

тZ.

Кольцо Z/rn называют кольцом классов вычетов по модулю т.

Опишем обратимые элементы этого кольца.

Теорема 2. Элемент

![]() обратим в кольце Z/m

тогда и только тогда, когда класс

обратим в кольце Z/m

тогда и только тогда, когда класс

![]() взаимно прост с т, т. е. (а,т) = 1.

взаимно прост с т, т. е. (а,т) = 1.

Китайская теорема об остатках

Пусть m - натуральное число, m1, m2, ..., mt - взаимно простые натуральные числа, произведение которых больше либо равно m.

Теорема:

Любое число x: 0 <= x <= m может быть однозначно представлено в виде последовательности r(x) = (r1, r2, ..., rt), где ri = x(mod mi).

Для любых чисел r1 .. rt, таким образом, существует единственное число x(mod m), такое что

x = ri(mod mi), 1 <= i <= t

Более того, любое решение x набора такого сравнений имеет вид

x = r1*e1 + ... + rt*et (mod m), где ei = m / mi * ( ( m/mi )-1 mod mi ), 1 <= i <= t.

14. Алгоритмы на графах. Обход графа в глубину, построение глубинного остового леса и классификация ребер, не вошедших в лес. Алгоритмы нахождения связных компонентов неориентированных графов и сильно связных компонентов ориентированных графов. Поиск в ширину и кратчайшие пути в графе.

Обход в глубину — это обход связного графа (или компоненты связности) по следующим правилам (алгоритм обхода):

1) Рассматриваем вершину Х. Двигаемся в любую другую, ранее непосещенную вершину (если таковая найдется), одновременно запоминая дугу, по которой мы впервые попали в данную вершину;

2) Если из вершины Х нельзя попасть в ранее непосещенную вершину или таковой нет, то возвращаемся в вершину Z, из которой впервые попали в X, и продолжаем обход в глубину из вершины Z.

3) Такой обход графа продолжается до тех пор, пока очередная вершина Х, не совпадет с вершиной Х0,с которой начался обход графа (компоненты связности).

Обход в ширину — это обход связного графа (или компоненты связности) по следующим правилам (алгоритм обхода):

1) Рассматриваем вершину Х. Ей присваивается метка 0;

2) Всем смежным вершинам с вершиной с меткой 0 поочередно присваиваются метки 1;

3) Всем смежным вершинам с вершинами с меткой 1 поочередно присваиваются метки 2;

4) И т.д. до тех пор, пока не будут помечены все вершины в текущем графе (компоненте связности).

Связный граф

Граф, в котором все вершины связаны.

Остовное дерево связного графа

Любой его подграф, содержащий все вершины графа G и являющийся деревом (т.е. не содержит циклов и из одной вершины в другую можно попасть единственным путем). Определяется неоднозначно.

Компонента связности графа

Некоторое множество вершин графа такое, что для любых двух вершин из этого множества существует путь из одной в другую, и не существует пути из вершины этого множества в вершину не из этого множества.

Лес

Неориентированный граф без циклов (может быть и несвязным). Компонентами связности леса являются деревья (т.е. лес это тот же неориентированный граф, который может быть несвязным).

Сильно связный ориентированный граф (или сильный)

Орграф называется сильно связным или сильным, если для любых двух различных вершин xi и xj существует, по крайней мере, один путь, соединяющий xi с xj, т.е. любые две вершины такого графа взаимно достижимы (т.е. из каждой можно попасть в каждую).

Односторонне связный ориентированный граф

Орграф называется односторонне связным, если для любых двух различных вершин xi и xj существует, по крайней мере, один путь из xi в xj или из xj в xi. (т.е. можно попасть либо из xi в xj либо из xj в xi)

Слабо связный ориентированный граф (или слабый)

Орграф называется слабо связным, если для любых двух различных вершин xi и xj существует, по крайней мере, один маршрут соединяющий их (т.е. например из xi можно попасть в любую xj, но в саму xi нельзя попасть ни из какой другой вершины).

Несвязный ориентированный граф

Если для некоторой пары вершин орграфа не существует маршрута, соединяющего их, то такой граф называется несвязным.

Компонента сильной связности в орграфе

Сильно связными компонентами орграфа называются его максимальные по включению сильно связные подграфы.

Алгоритм построения глубинного остовного леса:

Шаг 1. Выбираем в G произвольную вершину u1, которая образует подграф Gi леса G, являющийся деревом.

Шаг 2. Если i = n, где n = n(G) (проверка на наличие всех вершин исходного леса в построенном остовном лесу), то задача решена, и Gi, искомый остовный лес леса G. В противном случае переходим к шагу 3.

Шаг 3. Пусть уже построено дерево Gi, являющееся подграфом леса G и содержащее некоторые вершины u1, ...ui, где 1 < i < n-1. Строим граф Gi+1, добавляя к дереву Gi новую вершину ui+1, смежную в G с некоторой вершиной uj графа Gi, и новое ребро {ui+1 , uj}.Если такое ребро есть, то присваиваем i := i + l и переходим к шагу 2. Если невозможно найти ребро, соединяющее вершину ui+1 с вершиной uj (в силу возможной несвязности леса G), то переходим к шагу 4.

Шаг 4. Принимаем вершину uj+1 из шага 3 за начало нового дерева в лесу G, присваиваем i := i + l и переходим к шагу 2.

К лассификация

ребер оргафа

лассификация

ребер оргафа

1. Ребра деревьев — это ребра, входящие в лес поиска в глубину. На рис. 2 это ребра (1, 2), (2, 3), (2, 5), (3, 4).

2. Обратные ребра — это ребра, соединяющие вершину с ее предком в дереве поиска в глубину (ребра-циклы, возможные в ориентированных графах, считаются обратными ребрами). На рис. 2 это ребра (5, 1), (6, 6).

3. Прямые ребра — это ребра, соединяющие вершину с ее потомком, но не входящие в лес поиска в глубину: (2, 4) на рис. 2.

4. Перекрестные ребра—все остальные ребра графа. Они могут соединять две вершины из одного дерева поиска в глубину, если ни одна их этих вершин не является предком другой, или же вершины из разных деревьев: (5, 4), (6, 1) на рис. 2.

Выделение компонент связности в неориентированном графе

Этап 1(первоначальная разметка):

Шаг 1.Пометить все вершины графа маркером «1»;

Шаг 2. Пометить любую вершину с маркером «1» маркером «2»;

Этап 2 (разметка соседних вершин):

Шаг 3. Если нет вершин, помеченных маркером «2» - переходим к этапу 3;

Шаг 4. Выбираем любую вершину с маркером «2», помечаем ее маркером «3», а все соседние вершины, помеченные маркером «1», помечаем маркером «2». Затем повторяем этот этап сначала;

Этап 3 (сбор результатов):

Шаг 5. Если нужно получить список вершин, входящих в одну компоненту связности с заданной вершиной, то выбираем вершины, помеченные третьим маркером;

Шаг 6. Если нужно получить список вершин, не входящих в одну компоненту связности с заданной вершиной, то выбираем вершины, помеченные маркером «1»;

Шаг 7. Если нужно просто проверить граф на связность, то считаем вершины, помеченные первым маркером, и сравниваем получившееся число с нулем. Если число вершин, помеченных первым маркером, равно нулю, то граф связный.

Выделение компонент сильной связности в орграфе

Этап 1(первоначальная разметка):

Шаг 1.Пометить все вершины графа маркером «1»;

Шаг 2. Пометить любую вершину с маркером «1» маркером «2»;

Этап 2 (разметка соседних вершин):

Шаг 3. Если нет вершин, помеченных маркером «2» и все вершины в графе помечены маркером «Di» - переходим к этапу 3. Если нет вершин, помеченных маркером «2», но есть вершины с маркером «1» и без маркера «Di», то i = i + 1 и переходим к шагу 2. Если есть вершина с маркером «2», переходим к шагу 4;

Шаг 4. Выбираем любую вершину v с маркером «2», помечаем ее маркером «3» и маркером «Di» (если она еще не помечена маркером «Di») (здесь i - номер компоненты связности), а все соседние вершины u, достижимые из этой вершины и помеченные маркером «1», помечаем маркером «2». Если нет достижимых соседних вершин с маркером «1», то повторяем этап 2.

Шаг 5. Проверяем, есть ли путь из вершины u обратно в вершину v. Если есть – помечаем вершину u маркерами «3» и «Di». Если нет – снова помечаем вершину u маркером «1». Затем повторяем этот этап сначала;

Этап 3 (сбор результатов):

Шаг 6. Если нужно получить список вершин, входящих в одну компоненту связности с заданной вершиной, то выбираем вершины, помеченные соответствующим маркером «Di»;

Шаг 7. Если нужно получить список вершин, не входящих в компоненту связности «Di» то выбираем вершины, помеченные маркером, отличным от маркера «Di»;

Таким образом, результатом данного алгоритма будут:

количество компонент сильной связности;

сгруппированные по компонентам связности вершины орграфа;

Поиск в ширину и кратчайшие пути в графе

Поиск в ширину находит расстояния до каждой достижимой вершины в графе от исходной вершины s. Определим длину кратчайшего пути δ(s,v) как минимальное количество ребер на пути от s к v, если пути не существует, то δ(s,v) = ∞. CСледующий алгоритм вычисляет длины кратчайших путей.

1. Пусть G=(V,E) – ориентированный или неориентированный граф, а s – его произвольная вершина, тогда для любого ребра (u,v) графа справедливо δ(s,v) ≤ δ(s,u)+1.

2. Пусть в данном графе процедура поиска (//обхода) в ширину выполняется с исходной вершиной s. Тогда по завершении процедуры для каждой вершины графа v справедливо d[v] ≥ δ(s,v). Где d[v] – метка времени, показывающая, на каком шаге алгоритма обхода в ширину была достигнута вершина v. По сути – расстояние от v до s.

3. Следствием выполнения процедуры поиска в ширину над графом G=(V,E) является монотонное увеличение параметра d, при каждом следующем шаге алгоритма обхода в ширину.

4. Таким образом, в процессе своей работы алгоритм обхода в ширину открывает все вершины v ∈ V, достижимые из s, и по окончании работы алгоритма для каждой vi∈V будет справедливо d[vi]= δ(s,v). Кроме того, для всех достижимых из s вершин v ≠ s, один из кратчайших путей от s к v – это путь от s к π[v], за которым следует ребро (π[v], v), где π[v] – вершина, из которой мы попали в вершину v, в процессе процедуры поиска в ширину.

13. Системы линейного уравнения над кольцом и полем. Системы линейных уравнений над коммутативным кольцом с единицей. Равносильность систем. Системы уравнений над кольцом. Однородные уравнения и функциональная система решений.

Введём понятие кольца и поля

Кольцо — это множество М с двумя бинарными

операциями![]() в

котором:

в

котором:

1.

![]() сложение ассоциативно;

сложение ассоциативно;

2.![]() существует

нуль;

существует

нуль;

3.![]() существует обратный элемент;

существует обратный элемент;

4.

![]() сложение коммутативно

сложение коммутативно

5.![]() умножение ассоциативно

умножение ассоциативно

6.![]()

Кольцо называется коммутативным, если

7.![]() умножение коммутативно.

умножение коммутативно.

Коммутативное кольцо называется кольцом с единицей, если

8.![]() существует единица

существует единица

Поле — это множество М с двумя бинарными

операциями![]() такими

что:

такими

что:

1.![]() сложение ассоциативно;

сложение ассоциативно;

2.![]() существует нуль;

существует нуль;

3.![]() существует обратный элемент по

сложению;

существует обратный элемент по

сложению;

4.

![]() сложение коммутативно

сложение коммутативно

5.![]() умножение ассоциативно;

умножение ассоциативно;

6.

![]() существует единица;

существует единица;

7.![]() существует обратный элемент по

умножению;

существует обратный элемент по

умножению;

8.![]() умножение коммутативно

умножение коммутативно

9.![]() умножение дистрибутивно относительно

сложения.

умножение дистрибутивно относительно

сложения.

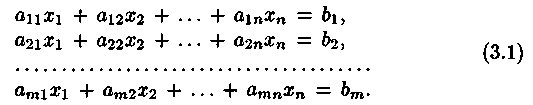

Определим понятие системы линейных уравнений

В общем случае система![]() линейных

уравнений с

линейных

уравнений с

![]() неизвестными

(или, кратко, линейная система) имеет

следующий вид:

неизвестными

(или, кратко, линейная система) имеет

следующий вид:

При этом через![]() обозначены

неизвестные, подлежащие определению

(число их n не предполагается

обязательно равным числу уравнений m);

величины

обозначены

неизвестные, подлежащие определению

(число их n не предполагается

обязательно равным числу уравнений m);

величины

![]() называемые коэффициентами системы, и

величины

называемые коэффициентами системы, и

величины

![]() называемые свободными членами,

предполагаются известными.

называемые свободными членами,

предполагаются известными.

Система (3.1) называется однородной, если

все ее свободные члены

![]() равны нулю.

равны нулю.

Если хотя бы один из свободных членов

![]() отличен

от нуля, то система (3.1) называется

неоднородной.

отличен

от нуля, то система (3.1) называется

неоднородной.

Система (3.1) называется квадратной, если число т составляющих ее уравнений равно числу неизвестных п.

Решением системы (3.1) называется такая

совокупность![]() чисел

чисел

![]() которая при подстановке в систему (3.1)

на место неизвестных

которая при подстановке в систему (3.1)

на место неизвестных

![]() обращает все уравнения этой системы в

тождества.

обращает все уравнения этой системы в

тождества.

Система уравнений вида (3.1) называется совместной, если она имеет хотя бы одно решение, и несовместной, если у нее не существует ни одного решения.

Совместная система вида (3.1) может иметь или одно решение, или несколько решений.

Два решения совместной системы вида

![]() и

и

![]() называются различными, если нарушается

хотя бы одно из равенств

называются различными, если нарушается

хотя бы одно из равенств

![]()

Совместная система вида (3.1) называется определенной, если она имеет единственное решение.

Совместная система вида (3.1) называется неопределенной, если у нее существуют по крайней мере два различных решения.

Для произвольного основного поля Р остаются справедливыми метод Гаусса для решения систем линейных уравнений, теория определителей и правило Крамера.

Полностью переносятся на случай произвольного основного поля теория линейной зависимости векторов, теория ранга матрицы и общая теория систем линейных уравнений, а также алгебра матриц.

Теорема Кронекера-Капелли: система линейных уравнений тогда и только тогда совместна, когда ранг расширенной матрицы В равен рангу матрицы А.

Рассмотрим всевозможные упорядоченные конечные системы элементов поля Р, имеющие вид: (а0, а1, …, аn-1, аn) (1), причем n произвольно, n≥0, но при n>0 должно быть an≠0. Определяя для систем вида (1) сложение и умножение в соответствии с формулами:

Если даны многочлены f(x) и g(x) с комплексными коэффициентами, записанные для удобства по возрастающим степеням х:

f(x)=a0 + a1x + … + an-1xn-1 + anxn, an≠0

g(x)=b0 + b1x + …+ bs-1xs-1 + bsxs, bs≠0

и если, например, n>=s, то их суммой называется многочлен

f(x)+g(x)=c0+c1x+…+cs-1xs-1+csxs , где ci=ai+bi, i=0,1, …,n.

причем при n>s коэффициенты bs+1 bs+2, ..., bп следует считать равными нулю. Степень суммы будет равна n, если n больше s, но при n=s она может случайно оказаться меньше n, а именно в случае b„== - ап.

Произведением многочленов f{x) и g{x) называется многочлен

f(x)*g(x)=d0+d1x+…+dn+s-1xn+s-1+dn+sxn+s

, где

di=![]() ,

i=0,1, …, n+s.

,

i=0,1, …, n+s.

т. е. коэффициент dt есть результат перемножения таких коэффициентов многочленов /(х) и g(x), сумма индексов которых равна i, и сложения всех таких произведений; поэтому степень произведения двух многочленов равна сумме степеней этих многочленов.

Отсюда следует, что произведение многочленов, отличных от нуля, никогда не будет равным нулю.

Какими свойствами обладают введенные нами операции для многочленов? Коммутативность и ассоциативность сложения немедленно вытекают из справедливости этих свойств для сложения чисел, так как складываются коэффициенты при каждой степени неизвестного отдельно. Вычитание оказывается выполнимым: роль нуля играет число нуль, включенное нами в число многочленов, а противоположным для записанного выше многочлена f(х) будет многочлен

-f(x) = — а0—а1х— ... —an-1xn-1—anxn

Коммутативность умножения вытекает из коммутативности умножения чисел и того факта, что в определении произведения многочленов коэффициенты обоих множителей f(x) и g(x) используются совершенно равноправным образом. Ассоциативность умножения доказывается следующим образом: если, помимо записанных выше многочленов f(х) и g{x), дан еще многочлен

h(x)=c0 + c1x + …+ ct-1xt-1 + ctxt, ct≠0

то коэффициентом при хi, i = 0, 1, ..., n+s+t в произведении [f(x)g(x)]h(x) будет служить число

![]()

в произведении f(x)[g(x)h(x)] — равное ему число

![]()

Наконец, справедливость закона дистрибутивности вытекает из равенства

![]()

так как левая часть этого равенства является коэффициентом при Xi в многочлене [f(x)+g(x)]h(x), а правая часть —коэффициентом при той же степени неизвестного в многочлене f(x)h{x) + g(x)h(x). Заметим, что роль единицы при умножении многочленов играет число 1, рассматриваемое как многочлен нулевой степени. С другой стороны, многочлен f(x) тогда и только тогда обладает обратным многочленом f-1(х), f(x) f-1(х) = 1, если f{x) является многочленом нулевой степени. Действительно, если f(x) является отличным от нуля числом а, то обратным многочленом служит для него число а-1. Если же f(x) имеет степень n>=1, то степень левой части равенства f(x) f-1(х) = 1, если бы многочлен f-1(х) существовал, была бы не меньше n, в то время как справа стоит многочлен нулевой степени.

Правило решения произвольной системы линейных уравнений: пусть дана совместная система линейных уравнений 3.1 и пусть матрица из коэффициентов А имеет ранг r. Выбираем в А r линейно независимых строк и оставляем в системе 3.1 лишь уравнения, коэффициенты которых вошли в выбранные строки. В этих уравнениях оставляем в левых частях такие r неизвестных, что определитель при коэффициентах при них отличен от нуля, а остальные неизвестные объявляем свободными и переносим в правые части уравнений. Давая свободным неизвестным произвольные числовые значения и вычисляя значения остальных неизвестных по правилу Крамера, мы получим все решения системы.

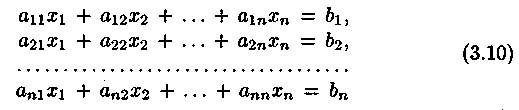

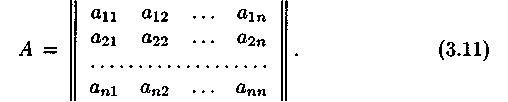

Докажем что квадратная система линейных уравнений (3.10) с определителем основной матрицы, отличным от нуля, имеет, и притом единственное, решение, определяемое формулами Крамера (1)

В случае, когда дана системы линейного уравнения над кольцом с определителем основной матрицы, отличным от нуля кольца, эта система имеет и притом единственное, решение, определяемое формулами Крамера

Теорема. Квадратная матрица М над

кольцом![]() обратима

тогда и только тогда, когда

обратима

тогда и только тогда, когда![]() то

есть определитель

то

есть определитель![]() взаимно

прост с

взаимно

прост с

![]()

Доказательство (1)

Пусть дана квадратная система линейных уравнений

с отличным от нуля определителем

![]() основной матрицы

основной матрицы

Докажем, что система (3.10) может иметь только одно решение (т. е. докажем единственность решения системы (3.10) в предположении его существования).

Предположим, что существуют какие-либо

п чисел![]() такие, что при подстановке этих чисел

в систему (3.10) все уравнения этой

системы обращаются в тождества. Тогда,

умножая тождества (3.10) соответственно

на алгебраические дополнения

такие, что при подстановке этих чисел

в систему (3.10) все уравнения этой

системы обращаются в тождества. Тогда,

умножая тождества (3.10) соответственно

на алгебраические дополнения

![]() элементов

элементов

![]() столбца определителя

столбца определителя

![]() матрицы (3.11) и складывая затем получающиеся

при этом тождества, мы получим (для

любого номера

матрицы (3.11) и складывая затем получающиеся

при этом тождества, мы получим (для

любого номера

![]() равного

равного

![]()

![]()

Учитывая, что сумма произведений

элементов

![]() го

столбца на соответствующие

алгебраические дополнения элементов

го

столбца на соответствующие

алгебраические дополнения элементов

![]() столбца

равна нулю при

столбца

равна нулю при

![]() и

равна определителю

и

равна определителю![]() матрицы

(3.11) при

матрицы

(3.11) при

![]() мы получим из последнего равенства

мы получим из последнего равенства

![]()

Обозначим символом![]() (или,

более кратко, символом

(или,

более кратко, символом![]() )

определитель, получающийся из

определителя

)

определитель, получающийся из

определителя![]() основной

матрицы (3.11) заменой его

основной

матрицы (3.11) заменой его![]() столбца

столбцом из свободных членов

столбца

столбцом из свободных членов

![]() (с сохранением без изменения всех

остальных столбцов

(с сохранением без изменения всех

остальных столбцов![]()

Заметим, что в правой части (3.12) стоит

именно определитель

![]() 9), и это равенство принимает вид

9), и это равенство принимает вид

![]()

Поскольку определитель

![]() матрицы

(3.11) отличен от нуля, равенства (3.13)

эквивалентны соотношениям

матрицы

(3.11) отличен от нуля, равенства (3.13)

эквивалентны соотношениям

![]()

Итак, мы доказали, что если решение![]() системы

(3.10)

системы

(3.10)

с определителем![]() основной матрицы (3.11), отличным от нуля,

существует, то это решение однозначно

определяется формулами (3.14).

основной матрицы (3.11), отличным от нуля,

существует, то это решение однозначно

определяется формулами (3.14).

Формулы (3.14) называются формулами Крамера 10).

Еще раз подчеркнем, что формулы Крамера пока получены нами в предположении существования решения и доказывают его единственность.

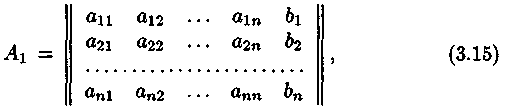

Остается доказать существование решения системы (3.10). Для этого в силу теоремы Кронекера-Капелли достаточно доказать, что ранг основной матрицы (3.11) равен рангу расширенной матрицы п)

но это очевидно, ибо в силу соотношения![]() ранг

основной матрицы равен

ранг

основной матрицы равен

![]() а ранг содержащей п строк расширенной

матрицы (3.15) больше числа п быть не может

и потому равен рангу основной матрицы.

Тем самым полностью доказано.

а ранг содержащей п строк расширенной

матрицы (3.15) больше числа п быть не может

и потому равен рангу основной матрицы.

Тем самым полностью доказано.

Равносильность. Два многочлена f(x) и g(x) будут считаться равными (или тождественно равными), f(x)=g(x), если равны их коэффицменты при одинаковых степенях неизвестного.

Пусть матрица А из коэффициентов системы однородных ЛУ имеет ранг r. Если r=n, то нулевое решение будет единственным решением однородной СЛУ. При r<n система обладает также решениями, отличными от нулевого, и для разыскания всех этих решений применяется тот же прием, как выше в случае произвольной системы уравнений. В частности, система n линейных однородных уравнений с n неизвестными тогда и только тогда обладает решениями, отличными от нулевого, если определитель этой исстемы равен нулю. Если в системе однородных уравнений число уравнений меньше числа неизвестных, то система непременно обладает решениями, отличными от нулевого, т.к. ранг в данном случае не может быть равным числу неизвестных.

Поэтому вообще всякая линейная комбинация решений однородной системы будет сама решением этой системы. Но в случае неоднородной системы, т.е. системы линейных уравнений, свободные члены которых (правые части) не все равны 0, соответствующее утверждение не имеет места: ни сумма двух решений системы неоднородных уравнений, ни произведение решения этой системы на число не будут решениями для этой системы.

Известно, что всякая система n-мерных векторов, состоящая более чем из n векторов, будет линейно зависимой. Отсюда следует, что из числа решений однородной системы, являющихся n-мерными векторами, можно выбрать конечную максимальную линейно независимую систему, максимальное в том смысле, что всякое другое решение однородной СЛУ будет линейной комбинацией решений, входящих в эту выбранную систему. Всякая максимальная линейно независимая система решений однородной СЛУ называется ее фундаментальной системой решений. Фундаментальная система решений будет существовать лишь в том случае, если система однородных ЛУ обладает ненулевыми решениями, т.е. если ранг ее матрицы из коэффициентов меньше числа неизвестных. При этом система однородных ЛУ может обладать многими различными фундаментальными системами решений. Все эти системы эквивалентны между собой, т.к. каждый вектор всякой из этих систем линейно выражается через любую другую систему, поэтому системы состоят из одного и того же числа решений.

Теорема: если ранг r матрицы из коэффициентов системы линейных однородных уравнений меньше числа неизвестных n, то всякая фундаментальная система решений этой СЛУ состоит из n-r решений.

14. Алгоритмы на графах. Обход графа в глубину, построение глубинного остового леса и классификация ребер, не вошедших в лес. Алгоритмы нахождения связных компонентов неориентированных графов и сильно связных компонентов ориентированных графов. Поиск в ширину и кратчайшие пути в графе.

Обход графа в глубину – метод систематического прохождения (посещения) вершин графа, когда за счет продвижений от текущей вершины по ребру вперед (к еще непросмотренной вершине) всегда, когда это возможно, и возвратов от текущей вершины по пройденному ребру назад (к ранее пройденной вершине), если движение вперед от текущей вершины невозможно, осуществляется движение по всем вершинам графа, достижимым из заданной вершины s, с которой начинается поиск. Поиск в глубину всегда завершается через конечное число шагов в вершине s - начале просмотра.

Осуществляется по следующим правилам:

(1) находясь в вершине x, нужно двигаться в любую другую, ранее непосещенную вершину (если таковая найдется), одновременно запоминая дугу, по которой мы впервые попали в данную вершину; (2) если из вершины x мы не можем попасть в ранее непосещенную вершину или таковой нет, то мы возвращаемся в вершину z, из которой впервые попали в x, и продолжаем обход в глубину из вершины z. При выполнении обхода графа по этим правилам мы стремимся проникнуть "вглубь" графа так далеко, как это возможно, затем отступаем на шаг назад и снова стремимся пройти вперед и так далее. Таким образом, допустим, что мы находимся в вершине графа v. Далее, выбираем произвольную, но еще не просмотренную вершину u, смежную с вершиной v. Эту новую вершину рассматриваем теперь уже как v и, начиная с нее, продолжаем обход. Если не существует ни одной новой (еще не просмотренной) вершины, смежной с v, то говорят, что вершина v просмотрена и возвращаются в вершину, из которой мы попали в v. Поиск продолжается до тех пор, пока v=v0.

Остовное дерево связного графа

Остовным деревом связного графа G называется любой его подграф, содержащий все вершины графа G и являющийся деревом

Пусть G — связный граф. Тогда в силу утверждения 4.35 остовное дерево графа G (если оно существует) должно содержать n(G) — 1 ребер. Таким образом, любое остовное дерево граф! есть результат удаления из G ровно m(G) — (n(G) -= m(G) — n{G) + 1 ребер.

Число m(G)—n(G) + 1 называется цикломатическим числом связного графа G и обозначается через v(G).

Покажем существование остовного дерева для произвольного связного псевдографа G = (V, X), описав алгоритм его выделения.

Алгоритм 4.6:

Шаг 1. Выбираем в G произвольную вершину иг, которая _ разует подграф Gi псевдографа G, являющийся деревом. Пол гаем t= 1.

Шаг 2. Если i = п, где п = n(G), то задача решена, и G, искомое остовное дерево псевдографа G. В противном случае п реходим к шагу 3.

Шаг 3. Пусть уже построено дерево Gi, являющееся подграфом псевдографа G и содержащее некоторые вершины u1, ...ui, где 1<i<n-1. Строим граф Gi+i, добавляя к графу G; новую вершину Ui+iЭV, смежную в G с некоторой вершиной uj графа Gi,-, и новое ребро {ui+1 , uj} (в силу связности G и того обстоятельства, что i<n, указанная вершина ui+1 обязательно найдется). Согласно утверждению 4.36 граф Gi+1 также является деревом. Присваиваем i: =i+l и переходим к шагу 2.

Выделение компонент связности

Опишем алгоритм нахождения числа компонент сильной связности орграфа, а также выделения этих компонент. Аналогичным образом решается задача нахождения количества компонент связности, а также выделения компонент связности неориентированного графа. Однако для определенности приводим рассуждения для орграфа.

Воспользуемся следующими утверждениями.

Утверждение 4.18. Пусть D — орграф с р≥2 компонентами сильной связности: D1 ...,DP. Тогда в результате удаления из D вершин, содержащихся в D1 получаем орграф с р—1 компонентами сильной связности: D2 ..., Dp.

-Воспользуемся тем очевидным фактом, что если D' — компонента сильной связности орграфа D, то D' является компонентой сильной связности и любого подграфа орграфа D, содержащего все вершины и дуги орграфа D'. Используя утверждение 4.11, п. 2, заключаем, что после удаления из D вершин, содержащихся в D1, имеем орграф D, подграфами которого являются D2, ..., Dp, а следовательно, D2, ..., Dp являются компонентам^ сильной связности орграфа D. Кроме того, в силу утверждения 4.11, пп. 1, 2, получаем, что объединение множеств вершин орграфов D2, ..., Dp дает множество вершин орграфа D, а значит, D2, ..., Dp — все компоненты сильной связности орграфа D.

Утверждение 4.11. Пусть D = (V, X)—ориентированный псевдограф с р компонентами сильной связности: D1 = (V1 ,Х1), ..., DP = (VP, Xp). Тогда

V=ViU..UV,, X=>X1U...UXp;

ViЛVj =Ø, XiЛXj=Ø при i≠j,

n(ni)+...+n(Dp)=n(D),m(Dl)+...+m(Dp)≤ m(D).

Утверждение 4.19. Пусть D' — компонента сильной связности орграфа D. Пусть также p(D)≥2 и D" — орграф, получаемый в результате удаления из D вершин, содержащихся в D', Тогда матрицами A(D"), S(D") являются подматрицы матриц A(D), S(D), получаемые в результате удаления из них строк и столбцов, соответствующих вершинам орграфа D'.

Утверждение 4.19 является следствием утверждений 4.18 и 4.14.

Из определения матрицы сильной связности вытекает, что справедливо

Утверждение 4.20. Единицы i-й строки или i-го столбца матрицы сильной связности орграфа D = (V, X), где V={vx, ..., vn), соответствуют вершинам компоненты сильной связности орграфа D, содержащей вершину vi.

Из утверждений 4.18—4.20 следует справедливость алгоритма определения числа компонент сильной связности орграфа D, а также матриц смежности этих компонент.

Алгоритм 4.1:

Шаг 1. Полагаем р = 1, Si=S(D).

Шаг 2. Включаем в множество вершин Vp очередной компоненты сильной связности Dp орграфа D вершины, соответствующие единицам первой строки матрицы Sp. В качестве A (Dp) берем подматрицу матрицы A(D), находящуюся на пересечении строк и столбцов, соответствующих вершинам из Vp.

Шаг 3. Вычеркиваем из Sp строки и столбцы, соответствующие вершинам из Vp. Если в результате такого вычеркивания не остается ни одной строки (и соответственно ни одного столбца), то р —количество компонент сильной связности и A (Di), ... ..., A (Dp) — матрицы смежности компонент сильной связности Di, ..., Dp орграфа D. В противном случае обозначаем оставшуюся после вычеркивания из Sp соответствующих строк и столбцов матрицу через Sp+1, присваиваем р : =р+1 и переходим к шагу 2.