- •Часть I

- •Часть I

- •Введение

- •Достоинства и роль электрической энергии

- •Источники электрической энергии

- •Годовая выработка электроэнергии стремительно росла в основном за счет ввода новых и расширения старых тепловых и гидравлических электростанций.

- •Становление и начальное развитие электротехники

- •2. Электрическое поле

- •Основные свойства и характеристики электрического поля

- •Проводники и диэлектрики в электрическом поле.

- •Электрическая емкость. Конденсаторы

- •Примеры решения задач

- •3. Электрические цепи

- •Понятие об электрической цепи и ее элементах. Условные обозначения на схемах

- •3.2 Основы расчета электрических цепей постоянного тока

- •3.3 Режимы работы электрических цепей

- •Характерные особенности последовательного соединения резисторов и источников

- •Характерные особенности параллельного соединения резисторов и источников

- •Метод свертывания схем. Смешанное соединение источников электрической энергии

- •Первый закон Кирхгофа

- •Второй закон Кирхгофа

- •Плавкие предохранители

- •Выбор сечения проводов по условиям нагрева и потери напряжения

- •Примеры решения задач

- •4. Электромагнетизм

- •Основные свойства и характеристики магнитного поля.

- •Индуктивность

- •Магнитные свойства веществ

- •Магнитные цепи

- •Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля

- •При других значениях угла α электромагнитную силу определяют по формуле

- •Электромагнитная индукция.

- •Примеры решения задач

- •5. Однофазные электрические цепи переменного тока

- •Векторные диаграммы, их обоснование. Активное, индуктивное и емкостное сопротивления в цепи переменного тока. Сдвиг фаз между током и напряжением.

- •Последовательное соединение (неразветвленная цепь)

- •Треугольники сопротивлений, мощностей

- •Разветвленная цепь с активными и реактивными элементами

- •Резонанс токов и напряжений в цепях переменного тока

- •Признаки резонансов токов:

- •Коэффициент мощности, его значение и способы повышения

- •6. Трехфазные электрические цепи

- •Цель создания и сущность трехфазной системы

- •Понятие об устройстве, принципе работы трехфазного генератора, способах соединения его обмоток, линейном и фазном напряжении

- •Способы соединения обмоток генератора Соединение звездой

- •Расчет трехфазных симметричных цепей при соединении обмоток генератора звездой и треугольником. Фазные и линейные токи

- •Несимметричные трехфазные цепи. Четырехпроводная система, роль нулевого провода

- •Понятие об аварийных режимах

- •Примеры решения задач

- •Решение

- •Решение

- •7. Электрические измерения и приборы

- •Понятие о погрешности измерений, классах точности, классификации электроизмерительных приборов

- •Общее устройство механизмов и узлов электроизмерительных приборов

- •Условные обозначения на шкалах

- •Измерительные преобразователи

- •Измерение тока и напряжения. Расширение пределов измерений

- •7.6 Измерение мощности и энергии. Схемы включения приборов

- •7.7 Измерение сопротивлений различными методами

- •Примеры решения задач

- •Решение

- •Решение

- •8. Трансформаторы

- •8.1 Назначение, принцип действия и устройство трансформатора

- •Режимы работы трансформатора

- •Величина δ u % зависит не только от величины тока нагрузки, но и от характера нагрузки, т.Е. От cos φ2.

- •Номинальные параметры трансформатора

- •Номинальное вторичное напряжение – напряжение на зажимах вторичной обмотки при холостом ходе трансформатора и при номинальном напряжении на зажимах первичной обмотки.

- •Потери энергии и кпд трансформатора

- •Типы трансформаторов и их применение

- •Применяют в линиях электропередачи.

- •Примеры решения задач

- •Определить: активную мощность, потребляемую трансформатором из сети р1, суммарные потери р, первичный i1 и вторичный i2 токи.

- •9. Электрические машины переменного тока

- •Получение вращающегося магнитного поля, частота его вращения

- •Асинхронный двигатель и его устройство

- •Устройство фазной обмотки ротора аналогично устройству обмотки статора, соединена обычно звездой, начала выведены и соединены с контактными кольцами (рис. 9.4).

- •Рабочие характеристики асинхронного двигателя

- •Пуск в ход

- •Регулирование частоты вращения ротора. Реверсирование

- •Потери и кпд

- •Понятие о синхронном двигателе

- •Примеры решения задач

- •10. Электрические машины постоянного тока

- •Назначение машин постоянного тока, их типы

- •Устройство машин постоянного тока

- •Эдс в обмотке якоря, момент на валу

- •Реакция якоря. Принцип обратимости. Коммутация

- •Потери и кпд электродвигателей постоянного тока

- •Типы электродвигателей постоянного тока, их характеристики

- •Пуск в ход двигателей постоянного тока

- •Регулирование скорости вращения

- •Электрогенераторы постоянного тока, их характеристики

- •Генератор независимого возбуждения.

- •Генератор с самовозбуждением:

- •Примеры решения задач

- •11. Основы электропривода

- •Понятие об электроприводе

- •Механические характеристики нагрузочных устройств

- •Выбор электродвигателя по механическим характеристикам Необходимо проверить соответствие друг другу их механических характеристик, обеспечивающих устойчивую работу электропривода.

- •Конструктивные типы электродвигателей. Нагревание и охлаждение электрожвигателей

- •Н агревание и охлаждение электродвигателей зависит от свойств изоляционных материалов, которые разделяются по нагревостойкости на классы а, e, в, г, н, с.

- •Режимы работы электродвигателей. Выбор мощности

- •Аппаратура управления электродвигателями

- •Примеры решения задач

- •12. Электрические и магнитные элементы системы автоматики

- •Общие сведения об элементах и системах автоматики

- •Общие сведения об измерительных параметрических преобразователях

- •Генераторные преобразователи

- •Общие сведения об исполнительных устройствах

- •Общие сведения об электромеханических промежуточных элементах автоматики

- •Общие сведения о ферромагнитных элементах автоматики

- •Общие сведения об импульсных ферромагнитных элементах

- •13. Передача и распределение электрической энергии

- •Схемы электроснабжения

- •Элементы устройства электрических сетей

- •Выбор проводов и кабелей

- •Некоторые вопросы эксплуатации электрических установок

- •Примеры решения задач

Выбор проводов и кабелей

Электрические сети должны удовлетворять многим технико-экономическим требованиям, из которых отметим основные: безопасность для жизни и здоровья людей, пожарная безопасность, надежность и бесперебойность электроснабжения, высокое качество электроэнергии (прежде всего отклонение напряжения в сети от номинального напряжения электроприемников должно быть в допустимых пределах), высокая экономичность (наименьшие капитальные и эксплуатационные расходы).

Выполнение этих и других требований обеспечивается правильным выбором оборудования, материалов, проводов и кабелей, высоким качеством строительной части и монтажа, выполнением всех правил технической эксплуатации. Рассмотрим вопросы выбора проводов и кабелей применительно к цеховым электросетям.

Выбор сечений проводов и кабелей по допустимому нагреву. В проводах и кабелях, нагруженных электрическим током, выделяется теплота, в связи с чем они нагреваются. Процессы нагревания и охлаждения проводов здесь не рассматриваются, так как в предыдущей главе уже рассмотрены аналогичные процессы применительно к электродвигателям. Напомним лишь о том, что установившаяся температура провода тем больше, чем больше потери энергии в нем и чем хуже условия теплоотдачи в окружающую среду.

Длительная надежная служба проводов и кабелей может быть гарантирована, если их температура не превышает допустимой величины, которая зависит от длительности действия тока, материалов токоведущих жил и электроизоляции.

Допустимой температуре соответствует допустимый ток Iдп. Значения допустимых токов для различных типов (марок) и поперечных сечений проводов и кабелей указаны в справочных таблицах. Они установлены с учетом условий прокладки, температуры окружающей среды (25 °С — воздуха и 15 °С — почвы).

Для того, чтобы выбрать сечение провода или кабеля по нагреву в длительном режиме, надо прежде всего найти расчетное значение тока в линии, принимая по графику нагрузки наибольшую из средних нагрузок длительностью 30 минут в течение смены (получасовой максимум).

Затем в таблице допустимых токов для заданных (выбранных) типа провода (кабеля) и условий прокладки надо найти значение допустимого тока, удовлетворяющего условию

Iдп ≥ Iр. (13.1)

Выбранной величине Iдп в таблице указано соответствующее сечение токопроводящей жилы провода или кабеля.

В данном случае сечение провода будет выбрано правильно, если значение допустимого тока равно значению расчетного тока Iр, а при отсутствии в таблице равной величины взята ближайшая большая.

В тех случаях, когда температура окружающей среды отличается от расчетной или надо проложить рядом несколько кабелей, условия охлаждения изменяются, поэтому допустимые токи для тех же поперечных сечений токоведущих жил уточняют с помощью поправочных коэффициентов kп: I′дп = kп Iдп.

Однако на этом выбор сечения провода или кабеля не завершается, так как выбранное по длительно допустимому току оно может не удовлетворять требованиям экономичности в отношении потери напряжения в сети.

Выбор сечений проводов и кабелей с учетом защитных аппаратов. В электрических сетях напряжением до 1000 В для защиты электроприемников, а также питательных и распределительных линий от коротких замыканий и перегрузок применяют плавкие предохранители и автоматические выключатели.

Конструкции плавких предохранителей различны в зависимости от рабочего напряжения в сети, но все они имеют патрон, в котором крепится сменная плавкая вставка из легкоплавкого металла. Защитное действие заключается в том, что в случае превышения определенного значения тока плавкая вставка плавится (перегорает) и отключает электрическую цепь.

Для предохранителей указывают следующие технические данные: номинальное напряжение Uп.т, номинальный ток патрона Iп.т, номинальный ток плавкой вставки Iп.в .

Плавкая вставка предохранителя должна отвечать двум требованиям: не перегорать при длительном рабочем токе нагрузки Iр, [(формула (13.2)], не перегорать при пусковых (пиковых) токах [(формула (13.3)]

Iп.в ≥ Iр; (13.2)

Iп.в ≥ Imax / α (13.3)

Выбирая предохранитель, рабочий ток Iр одиночного электроприемника принимают равным его номинальному току Iр = Iном, для группы электроприемников Iр = kc Iу, где Iу — сумма номинальных токов установленных электроприемников, присоединяемых к данной линии; kc — коэффициент спроса, учитывающий, что электроприемники могут работать не одновременно и с неполной нагрузкой.

При выборе плавкой вставки по пусковому условию определяют

Imax = Iп + I′р. (13.4)

Применение выражений (13.3) и (13.4) чаше всего связано с пиковыми нагрузками при пуске электродвигателей. Поэтому Iп — это пусковой ток одного двигателя, наибольший в данной группе двигателей; I′р — рабочий ток группы двигателей, за исключением двигателя с наибольшим пусковым током.

Коэффициент α принимают в зависимости от типа предохранителя и условий пуска (легкий, тяжелый пуск) от 1,6 до 3.

Автоматические выключатели (автоматы) используют для обычных включений и выключений электрических целей (если они редки), но главное их назначение для автоматического размыкания цепи при длительных перегрузках (действует тепловая защита), при коротких замыканиях и других пиковых перегрузках (действует электромагнитная максимальная защита); при понижении напряжения действует электромагнитная минимальная защита.

Выбор сечения проводника с учетом аппарата защиты (или проверку сечения, выбранного по нагреву) осуществляют по условию

Iдп > kзIн.з, (13.5)

где Iдп — допустимый ток для выбранного сечения провода; Iн.з — номинальный ток плавкой вставки или уставка автомата; kз — кратность допустимого длительного тока по отношению к току защитного аппарата.

Сечение провода (кабеля) принимают наибольшее по условиям (13.1) и (13.5).

Защита в электрических сетях должна действовать избирательно (селективно), т. е. отключать только тот участок, в котором произошло короткое замыкание или который длительно перегружен.

Выбор сечений проводов по допустимой потере напряжения. Электроприемники работают нормально, если напряжение в электросети Uc равно их номинальному напряжению Uном. Стандартами установлены допустимые отклонения напряжения.

Причины отклонения различны, но главная из них связана с потерей напряжения в проводах, которые имеют активное и индуктивное сопротивления.

Потеря напряжения ΔU — это алгебраическая разность между напряжением U1 у источника питания и напряжением U2 в месте подключения электроприемника. Ее выражают в вольтах или в процентах к номинальному напряжению:

ΔU = U1 – U2; (13.6)

ΔU % = 100 ΔU / Uном. (13.7)

Исходя из допустимых отклонений напряжения, определены допустимые потери напряжения в электросетях (на участке от подстанции до электроприемника).

В силовых сетях напряжением до 1000 В допустимая потеря напряжения составляет 6–7 % от номинального, в осветительных сетях — 2–3 %.

В линии постояного тока длиной l потеря напряжения ΔU = IR = 2Il / (γS). Отсюда можно определить сечение провода линии, если задано допустимое значение потери напряжения: 2Il / (γ ΔU) или

S =

![]() ,

(13.8)

,

(13.8)

где Р — мощность нагрузки; γ — удельное сопротивление материала провода.

Эта формула пригодна также для однофазной линии переменного тока, если нагрузка выражена активной мощностью, а индуктивное сопротивление линии не учитывается.

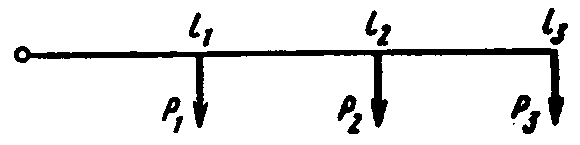

Если нагрузка присоединена в нескольких точках линии на расстоянии от ее начала l1; l2; l3 (рис. 13.11) и задана величинами мощности Р1, Р2, Р3, то при одинаковом сечении проводов на всех участках линии из формулы (13.8) легко получить формулу

S =

.

(13.9)

.

(13.9)

Для трехфазной линии при тех же условиях

S =

![]() ;

S =

;

S =

.

(13.10)

.

(13.10)

Рис. 13.11