- •Часть I

- •Часть I

- •Введение

- •Достоинства и роль электрической энергии

- •Источники электрической энергии

- •Годовая выработка электроэнергии стремительно росла в основном за счет ввода новых и расширения старых тепловых и гидравлических электростанций.

- •Становление и начальное развитие электротехники

- •2. Электрическое поле

- •Основные свойства и характеристики электрического поля

- •Проводники и диэлектрики в электрическом поле.

- •Электрическая емкость. Конденсаторы

- •Примеры решения задач

- •3. Электрические цепи

- •Понятие об электрической цепи и ее элементах. Условные обозначения на схемах

- •3.2 Основы расчета электрических цепей постоянного тока

- •3.3 Режимы работы электрических цепей

- •Характерные особенности последовательного соединения резисторов и источников

- •Характерные особенности параллельного соединения резисторов и источников

- •Метод свертывания схем. Смешанное соединение источников электрической энергии

- •Первый закон Кирхгофа

- •Второй закон Кирхгофа

- •Плавкие предохранители

- •Выбор сечения проводов по условиям нагрева и потери напряжения

- •Примеры решения задач

- •4. Электромагнетизм

- •Основные свойства и характеристики магнитного поля.

- •Индуктивность

- •Магнитные свойства веществ

- •Магнитные цепи

- •Электромагнитные силы. Энергия магнитного поля

- •При других значениях угла α электромагнитную силу определяют по формуле

- •Электромагнитная индукция.

- •Примеры решения задач

- •5. Однофазные электрические цепи переменного тока

- •Векторные диаграммы, их обоснование. Активное, индуктивное и емкостное сопротивления в цепи переменного тока. Сдвиг фаз между током и напряжением.

- •Последовательное соединение (неразветвленная цепь)

- •Треугольники сопротивлений, мощностей

- •Разветвленная цепь с активными и реактивными элементами

- •Резонанс токов и напряжений в цепях переменного тока

- •Признаки резонансов токов:

- •Коэффициент мощности, его значение и способы повышения

- •6. Трехфазные электрические цепи

- •Цель создания и сущность трехфазной системы

- •Понятие об устройстве, принципе работы трехфазного генератора, способах соединения его обмоток, линейном и фазном напряжении

- •Способы соединения обмоток генератора Соединение звездой

- •Расчет трехфазных симметричных цепей при соединении обмоток генератора звездой и треугольником. Фазные и линейные токи

- •Несимметричные трехфазные цепи. Четырехпроводная система, роль нулевого провода

- •Понятие об аварийных режимах

- •Примеры решения задач

- •Решение

- •Решение

- •7. Электрические измерения и приборы

- •Понятие о погрешности измерений, классах точности, классификации электроизмерительных приборов

- •Общее устройство механизмов и узлов электроизмерительных приборов

- •Условные обозначения на шкалах

- •Измерительные преобразователи

- •Измерение тока и напряжения. Расширение пределов измерений

- •7.6 Измерение мощности и энергии. Схемы включения приборов

- •7.7 Измерение сопротивлений различными методами

- •Примеры решения задач

- •Решение

- •Решение

- •8. Трансформаторы

- •8.1 Назначение, принцип действия и устройство трансформатора

- •Режимы работы трансформатора

- •Величина δ u % зависит не только от величины тока нагрузки, но и от характера нагрузки, т.Е. От cos φ2.

- •Номинальные параметры трансформатора

- •Номинальное вторичное напряжение – напряжение на зажимах вторичной обмотки при холостом ходе трансформатора и при номинальном напряжении на зажимах первичной обмотки.

- •Потери энергии и кпд трансформатора

- •Типы трансформаторов и их применение

- •Применяют в линиях электропередачи.

- •Примеры решения задач

- •Определить: активную мощность, потребляемую трансформатором из сети р1, суммарные потери р, первичный i1 и вторичный i2 токи.

- •9. Электрические машины переменного тока

- •Получение вращающегося магнитного поля, частота его вращения

- •Асинхронный двигатель и его устройство

- •Устройство фазной обмотки ротора аналогично устройству обмотки статора, соединена обычно звездой, начала выведены и соединены с контактными кольцами (рис. 9.4).

- •Рабочие характеристики асинхронного двигателя

- •Пуск в ход

- •Регулирование частоты вращения ротора. Реверсирование

- •Потери и кпд

- •Понятие о синхронном двигателе

- •Примеры решения задач

- •10. Электрические машины постоянного тока

- •Назначение машин постоянного тока, их типы

- •Устройство машин постоянного тока

- •Эдс в обмотке якоря, момент на валу

- •Реакция якоря. Принцип обратимости. Коммутация

- •Потери и кпд электродвигателей постоянного тока

- •Типы электродвигателей постоянного тока, их характеристики

- •Пуск в ход двигателей постоянного тока

- •Регулирование скорости вращения

- •Электрогенераторы постоянного тока, их характеристики

- •Генератор независимого возбуждения.

- •Генератор с самовозбуждением:

- •Примеры решения задач

- •11. Основы электропривода

- •Понятие об электроприводе

- •Механические характеристики нагрузочных устройств

- •Выбор электродвигателя по механическим характеристикам Необходимо проверить соответствие друг другу их механических характеристик, обеспечивающих устойчивую работу электропривода.

- •Конструктивные типы электродвигателей. Нагревание и охлаждение электрожвигателей

- •Н агревание и охлаждение электродвигателей зависит от свойств изоляционных материалов, которые разделяются по нагревостойкости на классы а, e, в, г, н, с.

- •Режимы работы электродвигателей. Выбор мощности

- •Аппаратура управления электродвигателями

- •Примеры решения задач

- •12. Электрические и магнитные элементы системы автоматики

- •Общие сведения об элементах и системах автоматики

- •Общие сведения об измерительных параметрических преобразователях

- •Генераторные преобразователи

- •Общие сведения об исполнительных устройствах

- •Общие сведения об электромеханических промежуточных элементах автоматики

- •Общие сведения о ферромагнитных элементах автоматики

- •Общие сведения об импульсных ферромагнитных элементах

- •13. Передача и распределение электрической энергии

- •Схемы электроснабжения

- •Элементы устройства электрических сетей

- •Выбор проводов и кабелей

- •Некоторые вопросы эксплуатации электрических установок

- •Примеры решения задач

Общие сведения об электромеханических промежуточных элементах автоматики

В структурной схеме системы автоматики промежуточные элементы занимают положение между чувствительными и исполнительными элементами.

К промежуточным элементам относятся: стабилизаторы напряжения и тока, реле, распределители, усилители, управляющие (программные) устройства, генераторы импульсов, каналы связи и многие другие.

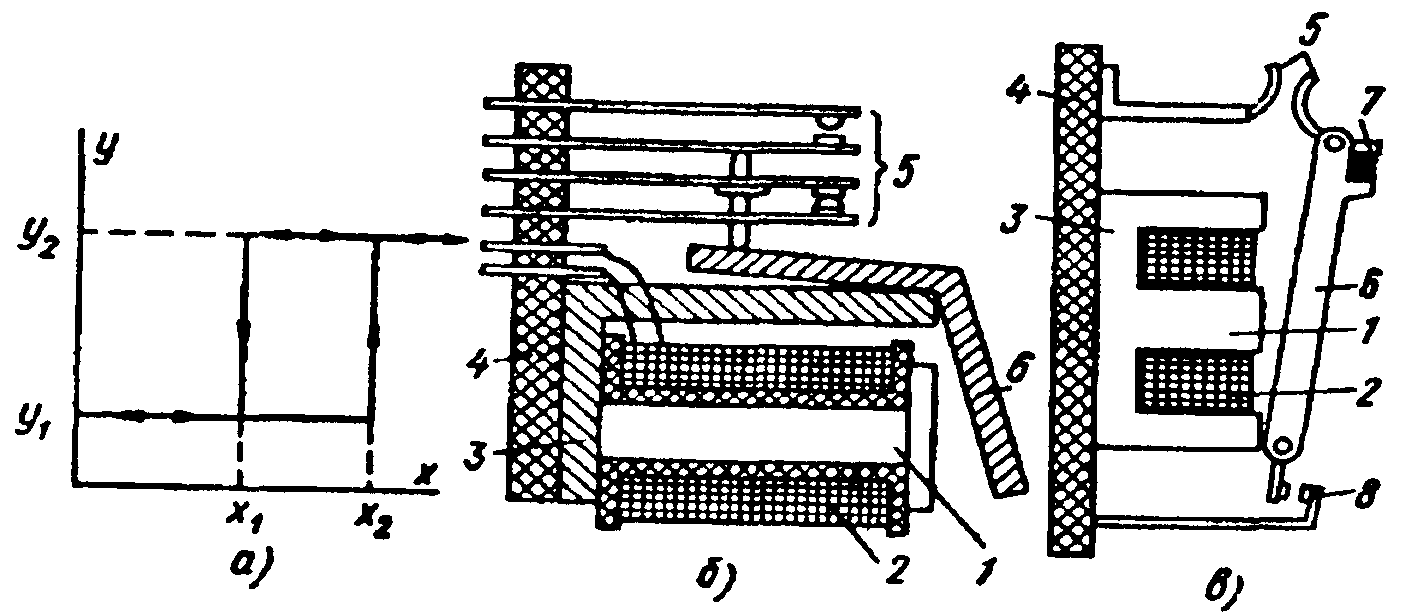

Реле

При определенных значениях входной величины х выходная величина у изменяется скачком (график на рис. 12.17, а). Изменение выходной величины от у1 до у2 при х = х2 называют срабатыванием, а изменение от у2 до у1 при х = х1 — отпусканием реле. От рода входной величины различают реле электрические, тепловые, фотореле и др. Наиболее многочисленна группа электромеханических реле, в которых изменение электрической величины (тока, напряжения, мощности) вызывает механическое перемещение подвижного элемента, в результате чего переключаются электрические контакты. В группу электромеханических входят электромагнитные, магнитоэлектрические, электродинами-ческие, индукционные и другие реле, а из них чаще можно встретить реле электромагнитные. На рис. 12.17, б показана конструктивная схема электромагнитного реле клапанного типа, где отмечены части стального магнитопровода (1 — сердечник, 2 — катушка электромагнита; 3 — ярмо; 4 — изоляционное основание; 5 — контакты; 6 —подвижный якорь).

Рис. 12.17

При отсутствии тока в катушке якорь под действием пружины (в данном реле ее роль выполняют пружинящие контактные пластины) или собственного веса находится в наибольшем удалении от сердечника. В результате включения тока в катушку якорь притягивается к сердечнику и происходит переключение контактов: одни из них (нормально разомкнутые) замыкаются, а другие (нормально замкнутые) размыкаются. Такое реле называют нейтральным, так как его работа не зависит от направления тока в катушке.

В некоторых случаях переключение в управляемой электрической цепи является конечной задачей автоматического устройства, и реле в таких случаях может играть роль исполнительного элемента. Примером тому является работа электромагнитного контактора, который по принципу действия не отличается от электромагнитного реле (на рис. 10.17, в детали контактора обозначены так же, как у реле).

Электротермические реле

Из группы электротермических (тепловых) реле чаще других применяют биметаллические реле, принцип действия которых поясняет рис. 12.18.

Б

Рис. 12.18

Для устранения влияния температуры окружающей среды иногда контакт 3 также крепится на биметаллической пластинке 4.

Реле этого типа имеет значительную тепловую инерцию, вследствие чего контакты движутся медленно и работа их этим осложняется. Для облегчения работы контактов применяют приспособления, которые при достижении определенной температуры заставляют контакты скачком менять положение или помещают биметаллические пластины с контактами в вакуум, что значительно усложняет реле.

Тепловая инерция полезна при применении биметаллических реле для защиты электродвигателей от перегрузок, дает сигнал на отключение двигателя.

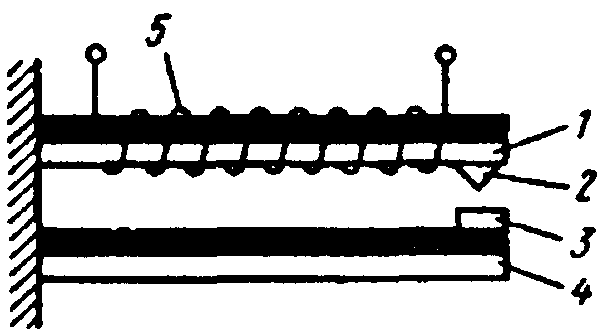

Шаговые распределители

В автоматике, вычислительной технике, телефонии применяют распределители, с помощью которых осуществляется поочередное переключение в измерительных или исполнительных цепях.

Как можно решить подобную задачу, дает представление схема на рис. 12.19, а. Подвижная щетка 6 поочередно соединяет входной зажим с одним из выходных зажимов (0, 1, 2, …) и, таким образом, распределяет, например, управляющие сигналы. Возможно и обратное поступление сигналов от контролируемых объектов, которые поочередно подключаются к одному приемнику.

Рис. 12.19

Конструктивная схема электромеханического шагового распределителя показана на рис. 12.19, б, где видны контактная система (набор неподвижных контактных ламелей 0, 1, 2, .... 24, 25, подвижные щетки 6) и электромагнитный привод (электромагнит и храповой механизм). Контактные ламели расположены по дуге окружности (180 или 120°) в несколько рядов (от четырех до восьми), и на каждый ряд имеется своя щетка, которая состоит из двух пружинящих пластин, соприкасающихся с ламелью с двух сторон для надежности контакта. Щетки по контактному полю перемещаются шагами, причем каждый шаг совершается непосредственно под действием пружины 8 посредством движущей собачки 5, которая доходит до упора 4 и поворачивает на один шаг храповое колесо 3, укрепленное на одной оси со щетками.

При подаче в обмотку 10 электромагнита очередного управляющего импульса якорь 9 притягивается к сердечнику, натягивает пружину и передвигает движущую собачку обратно на один зуб, при этом стопорная собачка 7 удерживает храповое колесо и щетки в фиксированном положении. По окончании управляющего импульса подвижная система распределителя делает очередной шаг. С последним шагом щетка сходит с последней ламели, но одновременно противоположный конец щетки замыкается с первой рабочей ламелью. Этим исключается холостой пробег подвижной части распределителя.

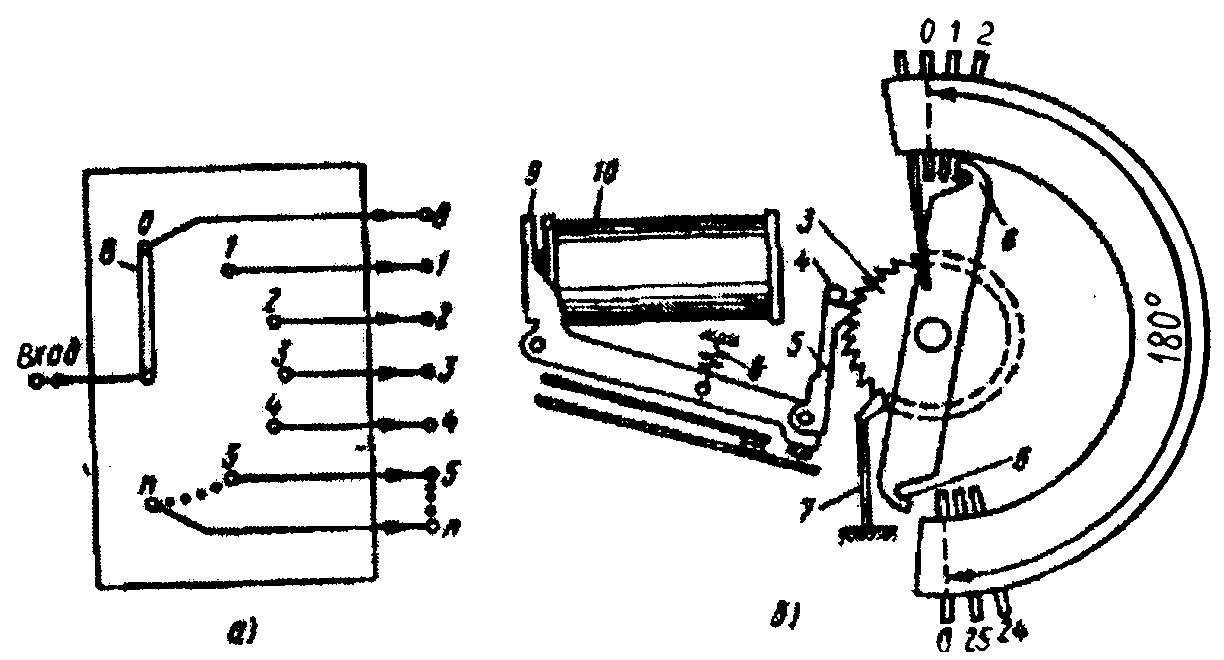

Сельсины

В

Рис. 12.20

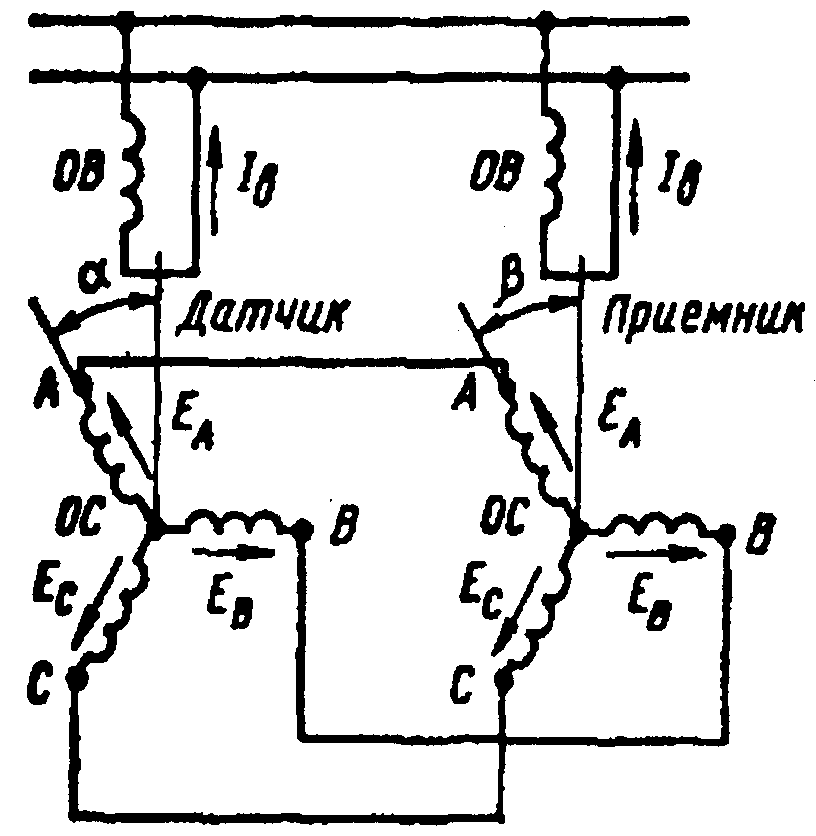

Такие передачи осуществляют в большинстве случаев с помощью однофазных сельсинов — малых индукционных электрических машин. В передаче используются два одинаковых сельсина (датчик и приемник), которые соединены между собой линией связи.

Схема синхронной связи на однофазных сельсинах представлена на рис. 12.20. Сельсин в данном случае имеет однофазную обмотку на статоре (обмотка возбуждения 0В) и трехфазную обмотку на роторе (синхронизирующая обмотка ОС). Обмотки возбуждения обоих сельсинов включены в общую сеть переменного тока, обмотки синхронизации соединены между собой трехпроводной линией связи.

Если фазы обмоток ротора обоих сельсинов расположены одинаково относительно своих обмоток возбуждения, то в соответствующих фазах сельсина-датчика и сельсина-приемника, соединенных проводом линии, индуктируются одинаковые по величине встречно направленные э.д.с. В этом случае тока в обмотках синхронизации нет и положение роторов датчика и приемника называют согласованным.

При повороте ротора сельсина-датчика на некоторый угол α равновесие э.д.с. в одноименных фазах датчика и приемника нарушается и тогда в обмотках и проводах линии связи появляются уравнительные токи. На токи в обмотках ротора действует магнитное поле статора, в результате чего возникает вращающий (синхронизирующий) момент, который поворачивает ротор сельсина-приемника на угол β, т. е. в положение, согласованное с ротором сельсина-датчика. Если сельсин-приемник на своем валу практически не имеет механической нагрузки (например, на валу укреплена только стрелка указателя поворота), то такой режим называется индикаторным.

При наличии механической нагрузки точность работы передачи значительно понижается, поэтому применяют трансформаторную схему, в которой в сеть включена только обмотка возбуждения сельсина-датчика, а такая же обмотка сельсина-приемника является выходной. Напряжение от зажимов этой обмотки подается на усилитель, а далее на обмотку управления исполнительного двигателя, вал которого механически связан с валом сельсина-приемника. Исполнительный двигатель поворачивает ротор сельсина-приемника на угол β до согласованного положения сельсинов и останавливается при α = β, если система работает в режиме ограниченного поворота.

Электрическая связь вращающихся обмоток сельсинов с неподвижными проводами линии осуществляется через скользящие контакты (кольца и щетки), поэтому такие сельсины называют контактными.

Наличие скользящих контактов ухудшает технические характеристики сельсинов, поэтому широкое применение получают бесконтактные сельсины, отличительной особенностью которых является расположение обмоток возбуждения и синхронизации на статоре, а на роторе, имеющем явно выраженные полюса, обмотки нет.