- •Реферат

- •Содержание

- •Введение

- •1 Аналитический обзор

- •Транстиретин

- •1.1.1 Строение и функции ттr

- •1.1.2 Роль мутаций гена ттr в образовании амилоидов

- •1.2 Амилоидоз

- •1.2.1 Представления об амилоидозах

- •1.2.2 Структура амилоида и фибрилл

- •1.2.3 Механизм образования амилоидных фибрилл

- •Общие сведения о кардиомиопатии

- •Методы выявления мутаций

- •Патентный поиск

- •Цель и задачи работы

- •Экспериментальная часть

- •Материалы исследования

- •4.1.1 Реактивы

- •4.1.2 Лабораторное оборудование

- •4.2 Методы исследования

- •4.2.1 Стандартные растворы

- •4.2.2 Выделение днк из замороженной крови

- •4.2.3 Электрофоретическое разделение днк в агарозном геле

- •4.2.4 Выделение и очистка амплификатов из агарозного геля

- •4.2.5 Полимеразная цепная реакция

- •4.2.6 Электрофоретическое разделение продуктов амплификации в 8% полиакриламидном геле (пааг)

- •4.2.7 Окрашивание гелей

- •4.2.7.1 Окрашивание бромистым этидием

- •4.2.7.2 Окрашивание пааг нитратом серебра

- •4.2.8 Анализ конформационного полиморфизма одноцепочечной днк (sscp)

- •4.2.9 Анализ полиморфизма длин рестрикционных фрагментов

- •Результаты и обсуждение

- •5.1 Результаты

- •4 Экзона гена ttr в 9% пааг

- •2 Экзона гена ttr в 12% пааг

- •5.2 Обсуждение полученных результатов

- •Список использованных источников

- •Приложение а Охрана труда и окружающей среды

- •1 Опасные и вредные производственные факторы

- •1.1 Химические вредные и опасные факторы

- •1.2 Психофизиологические вредные и опасные факторы

- •2 Категория помещения по взрывопожароопасности

- •3 Вентиляционная установка

- •4 Освещение помещения

- •5 Аптечка и ее содержимое

- •6 Меры первой помощи

- •7 Охрана окружающей среды

- •Приложение б Оценка технико-экономических результатов исследования

- •1 Краткое резюме

- •2 Расчет затрат на проведение исследовательской работы

- •2.1 Затраты на сырье, материалы и реактивы

- •2.2 Энергетические затраты

- •2.3 Затраты на заработную плату

- •2.4 Амортизационные отчисления

- •2.5 Смета затрат на проведение научно-исследовательской работы

- •7 Расчет уровня рентабельности и цены нир

Введение

В последнее время большой интерес представляют так называемые «конформационные» заболевания, при которых происходят изменения пространственной организации белковых молекул. К этим заболеваниям, в первую очередь, относятся амилоидозы. В основе амилоидозов лежит способность некоторых белков формировать особые надмолекулярные агрегаты - фибриллы. Накапливаясь в различных тканях и органах, белковые фибриллы приводят к образованию амилоидных отложений [1].

К амилоидозам относятся болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона, кардиомиопатии, старческие системные амилоидозы и многие другие. В настоящее время известно около 30 белков человека, которые вызывают амилоидозы.

Кардиомиопатия – это достаточно распространенное тяжелое заболевание, при котором поражается миокард. Существуют разные причины развития этой болезни, одной из них является амилоидоз. Формирование амилоидных отложений происходит во внеклеточном матриксе и около малых сосудов, расположенных в толще миокарда [2].

Транстиретин является одним из амилоидогенных белков, фибриллы которых можно обнаружить при кардиомиопатиях, полинейропатиях и системных амилоидозах. Уже найдено около 100 мутаций гена этого белка в различных странах [3].

Исследуя спектр мутаций гена TTR, в дальнейшем можно разработать методы быстрого выявления наиболее распространенных в данном регионе мутаций. Подобные исследования осуществлялись в Португалии, Японии, Швеции и других странах, однако, в России такие исследования практически не проводились.

В настоящее время эффективных способов лечения транстиретиновых амилоидозов не существует, как и не существует быстрых методов диагностики.

Выявление мутаций можно проводить, используя стандартные методики: анализ конформационного полиморфизма одноцепочечной ДНК (SSCP-анализ) и анализ полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ-анализ).

Результаты поиска мутаций в гене транстиретина у больных с кардиомиопатиями могут быть использованы для создания методов точной и ранней диагностики этого заболевания.

Исследование причин фибриллогенеза является перспективной задачей, так как изучение этих причин позволит разработать безопасные для человека пути ингибирования амилоидогенеза, а также способы профилактики и лечения этих заболеваний. Поиск мутаций в гене TTR даст возможность выявить наиболее распространенные в данном регионе мутации, и определить риск развития заболевания у родственников пациентов, носителей мутации.

1 Аналитический обзор

Транстиретин

1.1.1 Строение и функции ттr

Транстиретин – белок сыворотки крови человека. Он также присутствует в спинномозговой жидкости человека. Общая молекулярная масса 55 кДа [4]. Ген TTR у человека расположен на 18 хромосоме (18q11.2-q12.1), в его состав входят 4 экзона и 3 интрона. Длина гена около 7 т.п.н. [5].

Свое название белок получил из-за своей физиологической роли – транспорта гормонов щитовидной железы и ретинола (витамина А) в комплексе с ретинол-связывающим белком.

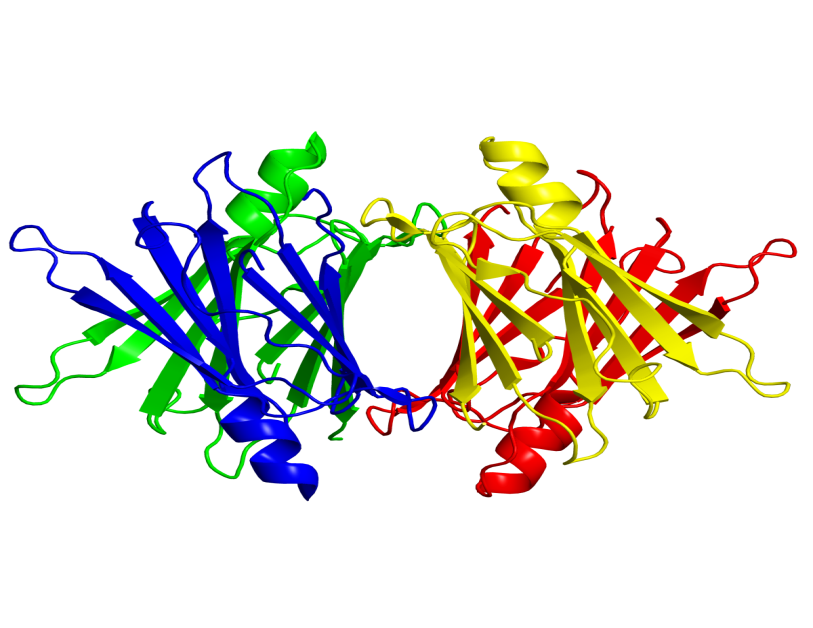

Рисунок 1 – Пространственная структура молекулы TTR [6]

Транстиретин относят к фракции альбуминов, он имеет тетрамерную молекулу (рисунок 1), способен присоединять в одном центре связывания ретинолсвязывающий белок, а в другом - до двух молекул тироксина и трийодтиронина. Соединение с этими лигандами происходит независимо друг от друга. В транспорте последних транстиретин играет существенно меньшую роль по сравнению с тироксинсвязывающим глобулином [7].

По структуре TTR представляет собой гомотетрамер (55 кДа), состоящий из субъединиц, каждая из которых содержит 127 аминокислотных остатков (14 кДа) [8]. Рентгеноструктурный анализ позволил определить, что вторичная структура ТТR представлена, в основном, β-слоями и одной α-спиралью. Мономер транстиретина представлен двумя β-слоями, которые состоят из четырех β-тяжей. Вместе они формируют структуру под названием «β-сэндвич». Формирование димеров происходит за счет образования водородных связей между двумя тяжами соседних мономеров, которые объединяются в тетрамерные структуры с помощью гидрофобного взаимодействия между двумя петлями. Образуется гидрофобный канал, проходящий через центр молекулы, в котором находятся два сайта связывания ТТR с тироксином [9].

Синтезируется этот белок, в печени, сосудистом сплетении желудочков мозга и пигментном эпителии сетчатки глаза [10]. Содержание TTR в спинномозговой жидкости непропорционально велико, его масса составляет 25% от массы всех белков этой части тела. Подавляющая часть содержащегося в ЦНС транстиретина производится в мозге — из кровотока в полость желудочков мозга попадает лишь около 3 % содержащегося там транстиретина, в спинномозговой канал — около 10 %. Среди всех известных белков центральной нервной системы, только транстиретин вырабатывается исключительно в сосудистом сплетении [11]. Концентрация в плазме крови колеблется от 170 до 420 мкг/мл, а в спинномозговой жидкости – 5-20 мкг/мл [12].

Транстиретин, как уже говорилось, обеспечивает транспорт тироксина и ретинола. Транстиретин транспортирует примерно 15-20% циркулирующего в плазме крови тироксина (Т4). Каждая молекула транстиретина связывает одну молекулу Т4 с высокой аффинностью и вторую — с низкой. Таким образом, второе место связывания Т4 на транстиретине используется только при высокой концентрации этого гормона в крови. Ретинол транспортируется путем соединения транстиретина с ретинол-связывающим белком (РСБ). Белок TTR поддерживает нормальный уровень ретинола, РСБ и тироксина, циркулирующих в плазме крови [13]. Витамин А (ретинол) способен накапливаться в организме, главным образом, в печени. РСБ имеет небольшой размер (21 кДа) и способен проникать через почечный барьер. Для предотвращения этого комплекс РСБ-ретинол связывается с транстиретином. Для доставки тироксина и ретинола в клетки мозга TTR должен преодолеть гематоэнцефалический барьер, который регулирует обмен веществ между кровью и мозгом, во избежание проникновения чужеродных веществ, попавших в кровь.

Среднее время жизни молекул транстиретина в крови составляет около 2 суток. При многих заболеваниях это время может существенно снизиться [14].

Транстиретину также приписывается способность стимулировать регенерацию нервных волокон, а также защитная роль в патогенезе некоторых нейродегенеративных заболеваний, в том числе двух амилоидозов (болезни Альцгеймера и болезни Паркинсона) [15].