- •Рецензенты:

- •Глава 1. Термоионное осаждение

- •1.1. Осаждение пленочных покрытий

- •1.2. Основные типы систем термоионного осаждения

- •Глава 2. Осаждение пленок методами катодного распыления в плазме газового разряда и ионным лучом

- •2.1. Принципы методов и конструктивные особенности

- •2.2. Основные преимущества методов катодного распыления по сравнению с термическим испарением

- •Глава 3. Особенности формирования пленок многокомпонентных материалов

- •3.1. Распыление бинарных соединений, содержащих летучие

- •VAlN109, моль/ccм2

- •VAl106, моль/ccм2

- •3.2. Распыление бинарных соединений, не содержащих летучие компоненты

- •3.3. Особенности распыления многокомпонентных соединений

- •Литература

- •Содержание

3.3. Особенности распыления многокомпонентных соединений

на примере железо - иттриевого граната (ЖИГ)

На примере железо - иттриевого граната (ЖИГ) удается показать, что при распылении происходит не только частичная диссоциация исходного соединения, но и изменение валентного состояния элементов.

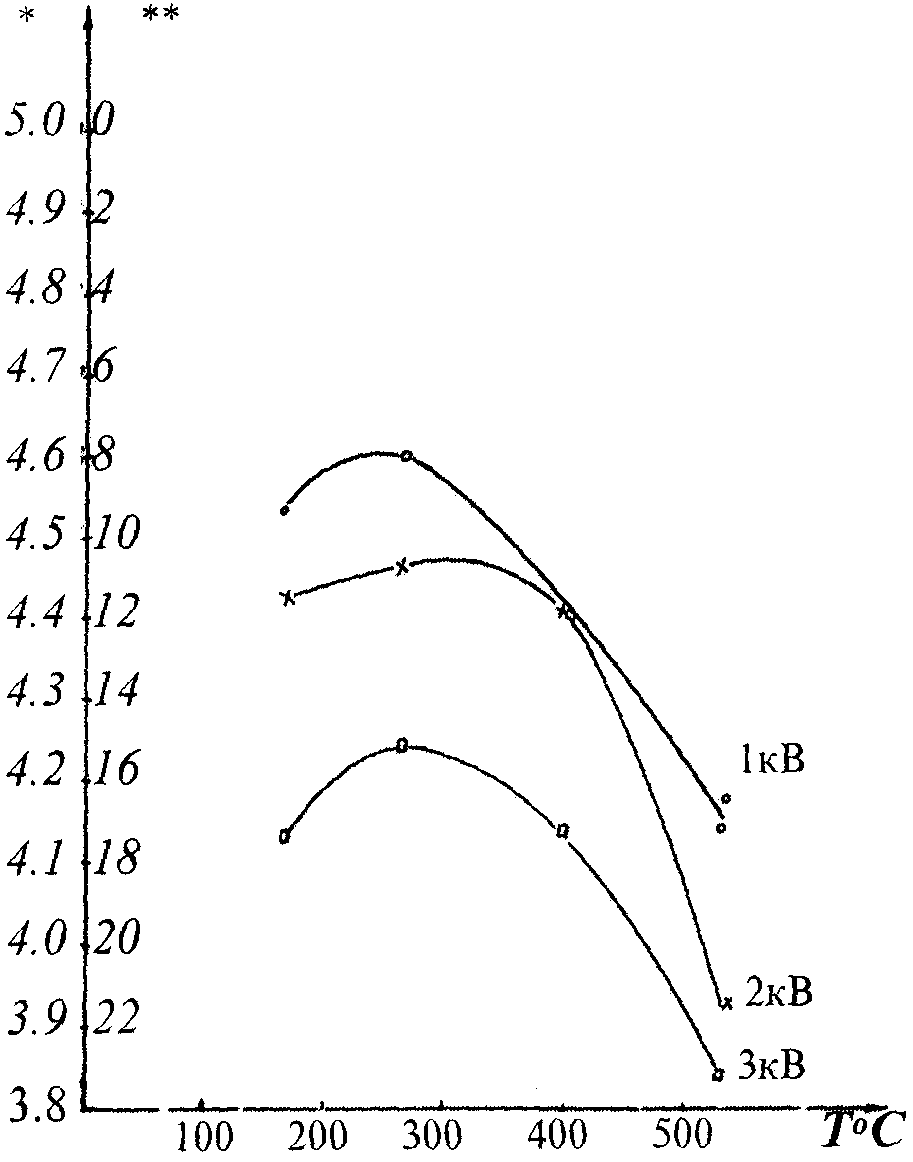

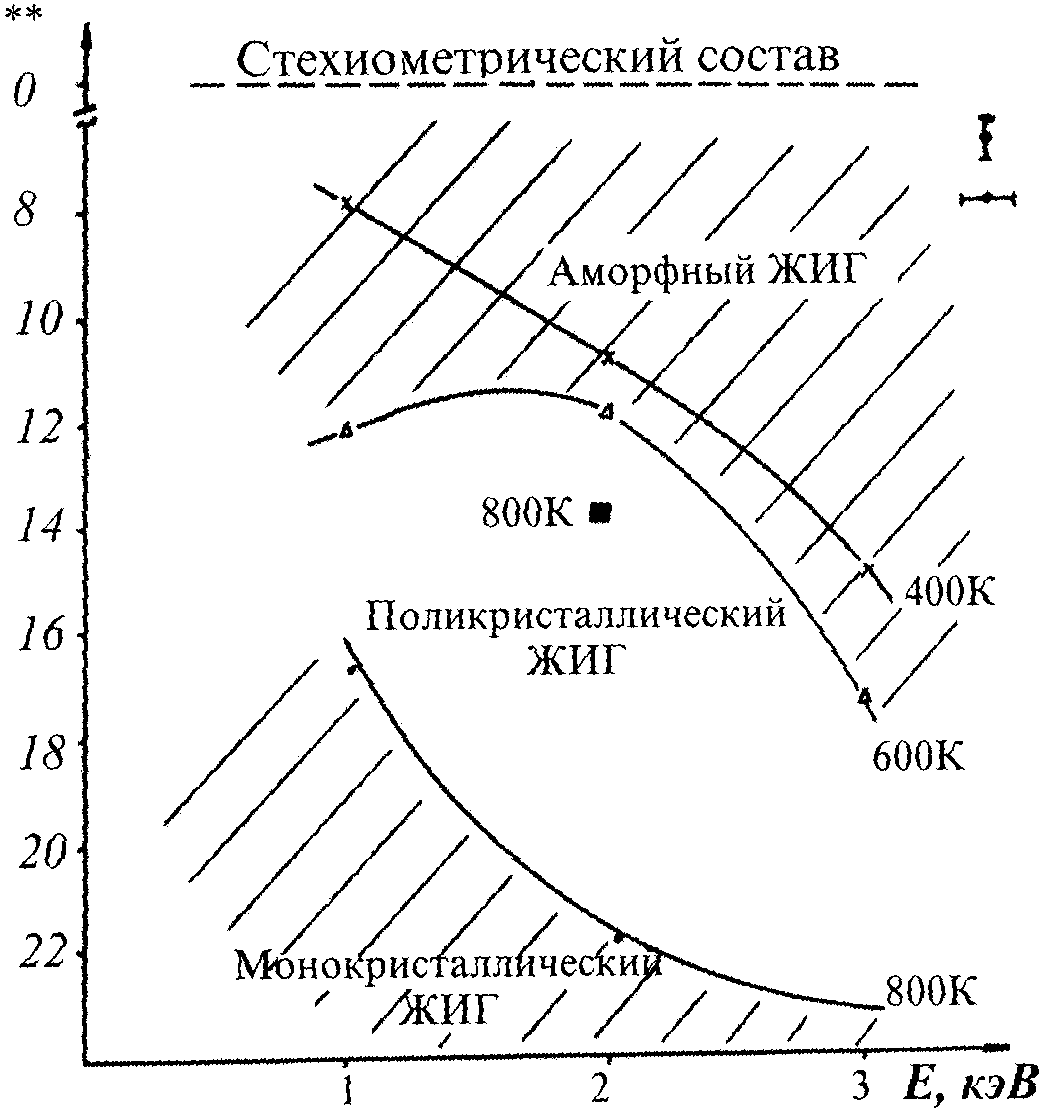

На рис. 13 видно, что элементный состав плёнки имеет явно выраженную зависимость от температуры подложки и энергии ионов первичного пучка.

Эти факты иначе, как диссоциацией исходного вещества при распылении объяснить не удаётся.

Анализ вещества, поступающего на подложку, с помощью метода масс-спектрометрии вторичных ионов показал, что масс-спектры мишени ЖИГ содержали ионы, соответствующие элементам граната и продуктам реакции: Y+,YO+,Y2+,Y2O+, Y2O2+,Y2O3+, Fe+, FeO+, FeO+, Fe2+, Fe2O+, Fe2O2+, Fe2O3+.

* - Мольная доля Fe

** - Отклонение от стехиометрии в формуле по Fe, %

-

а

б

Рис. 13. Зависимость мольной доли железа в плёнке, осаждённой с использованием источника типа “Луч”: а - от температуры подложки; б - от энергии первичных ионов аргона

Результаты анализа показывают, что молекулы феррит - граната диссоциируют как на оксиды, так и на отдельные атомы. Эти результаты можно перенести с большой степенью вероятности и на процесс распыления плёнок, где энергия ионов аргона составляет 1-3 кэВ, так как в диапазоне энергий до 10 кэВ характер взаимодействия ионов с веществом не меняется.

Ar

Fe

Fe

Fe

0

0

Рис. 14. Оже-электронные спектры мишени железоиттриевого граната после обработки ионами аргона с энергией 1 кэВ: а - время обработки 10 мин; б - время обработки 40 мин

Метод не позволяет зарегистрировать целиком молекулу ЖИГа Y3Fe5O12 (из-за большой массы). Но поскольку в спектре не наблюдалась молекула ортоферрита YFeO3, которая является обязательной промежуточной стадией синтеза и распада граната, можно заключить, что молекулы граната в поступающих на подложку частицах нет.

Из состава распылённых элементов видно, что может изменяться не только химический состав, но и валентное состояние элементов в результате процесса распыления.

Анализ Оже-спектров поверхности ЖИГ после распыления, представленных на рис. 14, показал, что в спектре мишени присутствует только окисленное железо. Анализ расщепления Оже-линии железа M23VV свидетельствует об образовании на поверхности -Fe2O3. Отсутствие в спектрах мишени линии иттрия может быть объяснено с одной стороны различием в коэффициентах распыления между иттрием и железом и селективным распылением иттрия с другой. Аналогичные данные были получены и при ионном стравливании плёнок Y3Fe5O12, где концентрация иттрия также резко уменьшалась и иттрий в ряде случаев совсем исчезал из спектра после бомбардировки поверхности ионами аргона.

Уменьшение концентрации иттрия на поверхности мишени хорошо кореллирует с увеличением его в плёнке. Для получения стехиометрического состава ЖИГ необходимо в мишень вводить избыток железа. Этот факт также наглядно свидетельствует о диссоциации исходного вещества в процессе распыления и синтезе исходного соединения в виде пленки на подложке.

Выводы

1. При распылении однокомпонентного материала ионами инертного газа скорость распыления прямо пропорциональна плотности ионного тока.

2. При распылении в среде активного газа скорость роста плёнок, а значит скорость распыления может уменьшаться, что связано с химическими реакциями, протекающими на поверхности распыляемой мишени.

3. В составе распыляемых частиц появляются фрагменты соединений материала мишени и активного газа. Возможно изменение валентного состояния распыляемого материала.

4. При распылении многокомпонентных материалов может происходить диссоциация исходного соединения и изменение химического состава поверхности. Глубина нарушенного слоя определяется режимами распыления.

Подбором состава исходной мишени, газовой среды и режима мишени удаётся вести распыление материала в равновесном режиме распыления, обеспечивая необходимую стехиометрию пленок ЖИГ и других подобных соединений.