6.5. Подражание

Заражение и подражание. Одним из наиболее массовид-ных проявлений социально-психологического общения является подражание, самым тесным образом связанное с заражением и внушением.

Вопрос о соотношении подражания, внушения и заражения является спорным. Часть исследователей рассматривает заражение как проявление подражания. Так, французские социологи А. Вигуру и П. Жукелье говорили о психическом

150

4.5. Подражание

м ражении

как разновидности подражания,

квалифицируя, в частности,

психическую заразу как случай

непроизвольного подражания.

«Психическая зараза является одной из

форм подражания,

но.это подражание непроизвольное» [8].

ражении

как разновидности подражания,

квалифицируя, в частности,

психическую заразу как случай

непроизвольного подражания.

«Психическая зараза является одной из

форм подражания,

но.это подражание непроизвольное» [8].

По мнению же французского социолога Г. Лебона, подражание, наоборот, представляет собой лишь частный случай ■сражения. «Подражание, — писал он, — которому приписы-иается такая крупная роль в социальных явлениях, в сущности, составляет лишь одно из проявлений заразы» [9].

Тард считал, что подражание связано с природой гипнотизма, является разновидностью последнего [10. С. 89].

В попытках сближения понятий заражения, подражания и внушения есть известная доля оснований, поскольку все эти механизмы социально-психологического общения не поддаются полному контролю сознания человека.

• Этим, видимо, объясняется и то обстоятельство, что Порт* нев Б. Ф. рассматривал подражание и внушение как различные формы психического заражения людьми друг друга, ведущими к известной стандартизации поведения, а при определенных условиях и к нивелировке личности.

При этом уровень, степень интенсивности функционирования различных форм психического заражения в пределах той или иной социальной общности находятся в прямой зависимости от степени ее однородности, от уровня присущего )той общности сознания и чувства «Мы», от степени внутренней солидарности, взаимного доверия, а следовательно, и степени взаимной внушаемости.

Чем сильнее чувство противопоставления «Мы» и «Они», тем выше коэффициент взаимной доверчивости и тем больше шансов для функционирования внушения и взаимной мистификации.

Вот почему, в частности, возможности для иллюзорных форм сознания столь велики (конечно, наряду с другими причинами) в условиях такой классически замкнутой формы общности людей, какой являлась, например, первобытная община.

151

\й ■ ■М/И,,,,. ъЯ

Глана 6. Социально-психологические механизмы общения

Ясно, что опасность мистификации общественного сознания не в меньшей степени может угрожать и тем социальным общностям, которые доводят механизм противопоставления себя другим общностям до уровня сознательной изоляции от других наций и народов. Примером этому может служить история нацизма в Германии.

Стремясь подчеркнуть тесный характер взаимодействия заражения, подражания и других механизмов общения, некоторые исследователи иногда недооценивают те различия, которые существуют между этими механизмами.

Так, социальные психологи Г. Хибш и М. Форверг и.ч факта тесного переплетения различных механизмов общения делают вывод о тождественности идентификации с сознательным подражанием: «Сознательное подражание... мы называем идентификацией. Если мы сознательно подражаем какому-либо живому существу, то мы идентифицируем се о я с ним» [11].

Конечно, сознательное подражание может в определен ных случаях быть проявлением идентификации. Однако это не дает оснований для отождествления данных понятий.

Анализ эмпирических наблюдений и экспериментальных данных, полученных рядом отечественных и зарубежных пс \ i хологов, приводит к заключению, что процесс идентифиь<1 ции личности может осуществляться не только через подр<1 жание, но и через другие механизмы социально-психологи ческого общения — заражение, убеждение, негативизм, конформизм и т.д.

Как правило, эти механизмы тесно переплетаются и взаимодействуют друг с другом. Так, по данным Т. В. Драгу-новой, образцы поведения взрослых усваиваются подростке! ми как путем прямого подражания (моде, курению, лексикону и т.д.), так и путем самовоспитания интеллектуальных и физических качеств.

Венгерские психологи В. Геллес и М. Дъердь, исследуя условия и мотивацию татуировки в среде 9— 15-летних мальчиков — воспитанников детских домов, обнаружили различ-

152

в.5. Подражание

м ые

механизмы идентификации, н том числе

как подражание взрослым,

так и негативизм по отношению к ним,

ые

механизмы идентификации, н том числе

как подражание взрослым,

так и негативизм по отношению к ним,

Таким образом, на основе всего сказанного выше, есть основание различать понятия подражания и заражения, равно как и другие близкие к ним термины — внушения, идентификации, моды и т.д.

Различия между заражением и подражанием, на наш взгляд, сводятся к следующему: заражение характеризует подверженность индивида определенным психическим состояниям и осуществляется через сопереживание им внутренних психических состояний, настроений, переживаний других людей. А подражание направлено на воспроизведение индивидом определенных внешних черт и образцов поведения, манер, действий, поступков, которые характеризуются и сопровождаются при этом определенной эмоциональной и рациональной направленностью.

Несмотря на различия подражания и заражения, их объединяет то, что один и тот же поведенческий акт может быть одновременно как предметом подражания, так и фактором психического заражения.

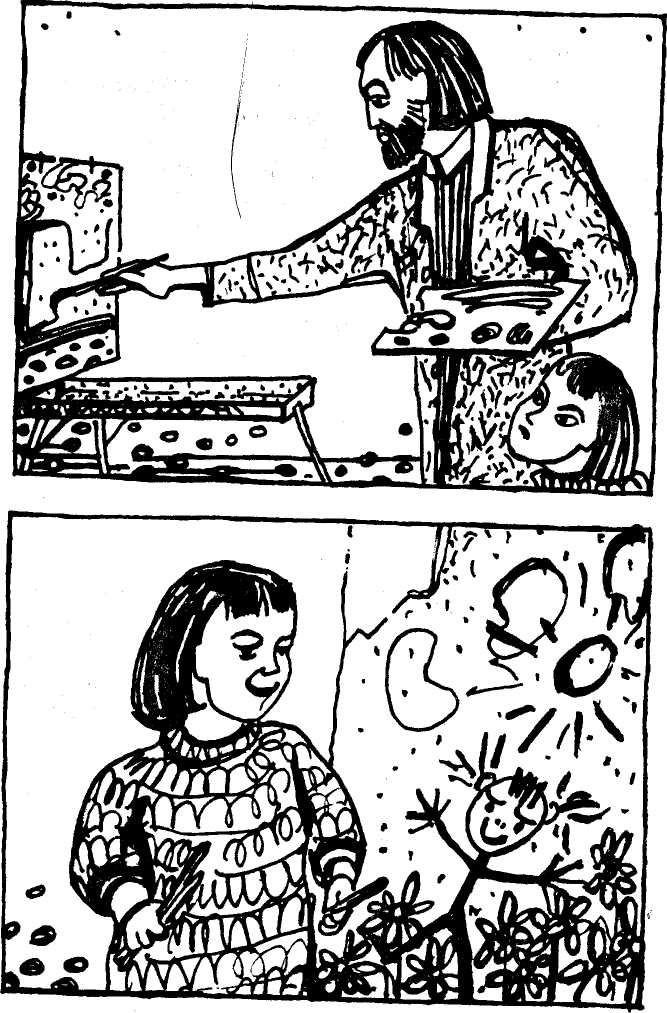

Это происходит в тех случаях, когда от одного индивида к другому передается не абсолютно идентичный эталон поведения, а психическое состояние готовности к воспроизведению какого-либо действия одним индивидом вслед за другим. В подобных случаях принято говорить о том, что чужой пример заразителен (см. рис. 5).

Роль и функции подражания. Явление социально-психологического подражания, подмеченное еще А. Смитом и исследованное И. К. Михайловским, нашло отражение в работах Г. Тарда, Д. М. Болдуина, У. Мак-Дауголла, Г. Зимме-ля и др.

Особенно большое значение этому феномену было придано в работах Г. Тарда. Последний разделял подражание на несколько видов: 1) логическое и внелогическое, 2) по последовательности и механизму движения — на внутреннее и внешнее, 3) по степени устойчивости — подражание-мода и

153

Глапч I/. ('оциалыю-цсихологичсскпс мс.

Рис. 5.

154

( >..').

Подражание

>..').

Подражание

п одражание-обычай,

4) по социальной природе — подражание

внутри класса и подражание одного класса

другому и т.д. 110.

С. 200-251].

одражание-обычай,

4) по социальной природе — подражание

внутри класса и подражание одного класса

другому и т.д. 110.

С. 200-251].

Рассматривая подражание как универсальное социальное пиление, аналогичное наследственности в биологии и молеку-\црному движению в физике, Г. Тард пытался объяснить при помощи подражания всю общественную жизнь. «В общественном отношении, — писал он, — все оказывается изобретенной и подражаниями; подражания — это реки, вытекающие и i тех гор, что представляют собой изобретения» [10. С. 3J.

Подражание, по Г. Тарду, выполняет функции воспроиз-иодения, распространения и унификации изобретений и от-i рытий, обеспечивая тем самым как прогресс, так и одновременно определенную стабильность социальных отношений и чреждений.

Благодаря подражанию и моде происходит «распространение нововведений». Под влиянием этого же механизма население Европы, как отмечал Г. Тард, превратилось в «издание, набранное одним и тем же шрифтом и выпущенное в нескольких сотнях миллионов экземпляров» [10. С. 15].

Характеризуя природу и функции подражания, немецкий < оциолог прошлого века Г. Зиммель рассматривал последнее как «психологическое наследование».

Вместе с тем он видел в подражании средство приобщения индивида к системе групповых ценностей, позволяющее избавиться от тяжести персональной ответственности и мук иыбора за счет предпочтения той или иной модели поведения.

«Подражая, мы не только перекладываем с себя на других требование производительной энергии, но одновременно и ответственность за совершенное деяние; так оно освобождает индивидуума от муки выбора и позволяет ему выступать как сознание группы...» [12].

Кроме того, в подражании Г. Зиммель видел одно из существенных средств взаимного понимания. «Подражание другому, — писал Г. Зиммель, — дает нам возможность посидеть в его шкуре...» [13].

155

-•■'■•■''■■''>'--'"■*■■

1'лшш (i. Социам.по-психологичсскис механизмы общения

Б ольшое

значение подражанию как механизму

массового поведения

придавал Н. К. Михайловский.

ольшое

значение подражанию как механизму

массового поведения

придавал Н. К. Михайловский.

«Непреодолимая сиЧа бессознательного подражания, — писал он, — выдается иногда так резко из общих условий жизни, что относительно фе наличности не может быть никаких сомнений. Понятное д^ло, что в явлениях патологических интенсивность подражания должна выступать резче» [1. С. 135].

Вместе с тем Н. К. ^Михайловский критиковал Г. Тарда за попытку абсолютизации им роли и значения подражания как фактора массового поведения.

Случаи психической заразы, отмечал он, при отсутствии определенных единоличных центров движения, несмотря на всю яркость, с которою в них выражается зараза, доходя до коллективных галлюцинаций, ясно свидетельствуют, что к одной заразе, к одному подражанию дело не может быть сведено.

Тарду, говорил он, даже в голову не приходит сделать соответствующие ограничения в области подражания. Психологическую строну массовых движений Тард понимает грубо односторонне, а стороны социологической, можно сказать, совсем не касается.

Обстоятельная критика концепции подражания Г. Тарда была дана в работах Г. В. Плеханова. В отличие от Г. Тарда, который абсолютизировал подражание, приписав ему неограниченную силу, превращавшую массы в слепых последователей героев, Г. В. Плеханов говорил об относительности той роли и того значения, которое имеет явление подражания в историческом процессе. Он отмечал, что наряду с подражанием имеет место и определенное противодействие как отдельных лиц, так и целых социальных групп друг другу.

Кроме того, различая два вида подражания в пределах одного и того же класса и между классами, Г. В. Плеханов рассматривал подражание низшего класса высшему как признак неразвитости классового самосознания первого.

«Известно, — писал он, — что низшие классы подражают высшим. Но когда они делают это? Тогда, когда они еще не

156

Подражание

достигли самосознания. Подражание низшего класса высшему есть верный признак того, что низший класс еще не созрел для борьбы за свою эмансипацию...» [14].

Но из сказанного не следует отрицание значения подражания как фактора социальной жизни.

Свойственное человеку подражание играет весьма суще: "(Г < твенную роль в человеческом поведении, накладывая отпеча- ] ток на психику людей и на их взаимные отношения друг с / другом. Под влиянием подражания формируются не только ( простейшие навыки деятельности, но и духовные ценности — / идеи, вкусы, наклонности и манеры поведения. /

«Что подражание играло очень большую роль в историй наших идей, вкусов, моды и обычаев, — писал Г. В. Плеханов, — это не подлежит ни малейшему сомнению. На его огромное значение указывали еще материалисты прошлого века: человек весь состоит из подражания, говорил Гельвеции» [15].

Особенно велико положительное значение подражания на ранних ступенях становления и развития человеческой личности.

Но не только в онтогенезе, но и в филогенезе человечества подражание играло и сейчас продолжает играть несомненно прогрессивную роль.

Как справедливо отмечает в этой связи известный польский логик Т. Котарбиньский: «Нет обучения без подражания; достаточно представить себе это, чтобы понять огромное значение подражания для прогресса... Благодаря поочередному и изменчивому прибавлению актов изобретения и актов подражания накапливаются и сливаются в законченное единое целое завоевания предков, прапредков и их современных потомков» [16].

Природа и сущность подражания. Одной из наиболее распространенной в прошлом была попытка трактовки природы подражания с позиций инстинктивной теории (В. Вундт, В. Джемс, Г. Тард, У. Мак-Дауголл, Б. Болдуин, 3. Фрейд и др.). Подражание, по мнению В. Джемса, присуще человеку

157

а.

Социально

психологические

механизмы

оищспчя

а.

Социально

психологические

механизмы

оищспчя

«наранпе с другими стадными животными и представляет > " бой инстинкт в полном смысле этого слова».

Эта точка зрения, ведущая к отрицанию качественного различия между человеческими и животными формами оби м-ния, а тем самым и к биологическому редукционизму, ) ■ ■• была подвергнута обстоятельной критике в нашей социалык ■ психологической литературе.

Гораздо более ^оригинальной представляется трактом i природы подражания, предпринятая Н. К. Михайловским

Последний различал внешние условия и внутренние ф. 11 торы, предрасполагающие к подражанию.

Внешним по отношению к индивиду побудительным ф. 11 тором подражания является, по его мнению, пример пове,'.. ния человека, находящегося в каких-либо необычных обстою тельствах.

«Всякому случалось, — пишет он, — испытывать странно! i почти неудержимое стремление повторять жесты человека, h.i холящегося в каком-нибудь чрезвычайном положении» [ 1. С. 10< >|

Развивая свою мысль, Н. К. Михайловский конкретизп рует ее на примере большой заразительной силы актов пр< ступления и наказания, если они становятся объектом пуп личного созерцания.

Эту же мысль Н. К. Михайловский поясняет на примера «радения» у сектантов, где подражательный элемент игра<ч существенную роль, поскольку вид бешено крутящегося чел< > века увлекает и других.

Наряду с внешними Н. К. Михайловский различал и внут ренние, предрасполагающие к подражанию механизмы пси хической деятельности людей. К таким предпосылкам он от носил скудность, бедность внутреннего мира индивида.

«Разнообразие общественной жизни, взятой в целом, мо жет, как я много раз это доказывал, находиться в прямом* про тиворечии с богатством личной жизни и даже обуславливать собою ее однообразие, скудность, односторонность. И в таком случае мы найдем, может быть, чрезвычайную наклонность к подражанию» [1. С. 163].

158

iir—""■

I»,.'). 11(>(Ц)<1ЖЧ1111('

О днако

однообразие и скудность внутренней

жизни приносит

к подражанию при условии предрасположенности

к шнчи-■

и'му воздействию, внушаемости, слабости

воли и недостаточно i«vшитой

способности сознательного контроля

своих действий.

днако

однообразие и скудность внутренней

жизни приносит

к подражанию при условии предрасположенности

к шнчи-■

и'му воздействию, внушаемости, слабости

воли и недостаточно i«vшитой

способности сознательного контроля

своих действий.

Подражательность, по мнению Н. К. Михайловского, «да-м» п наивысших своих болезненных формах, есть лишь споци-|Д|.ный случай омрачения сознания и слабости воли, обуслов-мчшый какими-то специальными обстоятельствами» [1. С. 154],

Вот почему люди терпеливые и волевые, способные на юльшое и длительное напряжение сознания и воли, не склоним, как правило, к подражанию.

«Эти люди, так полно владеющие собой, так сильно за-\<>рживающие самые, по-видимому, неизбежные двигательные реакции на внешние впечатления, очевидно, не могут быть клонны к подражанию» [1. С. 160].

Признавая правомерность указания на роль элементои юссознательного и фактор предрасположенности к подражанию, нельзя вместе с тем абсолютизировать значение и этих юментов в самом механизме подражания.

А. М. Агальцев, на наш взгляд, совершенно справедливо и достаточно аргументировано критикует точку зрения тех психологов, которые рассматривают подражание как проявление врожденных способностей, исключающих момент научения и освоения нового жизненного опыта.

Возражая против одностороннего сведения подражания к акту автоматического и бессознательного повторения заданного образца, он вполне резонно настаивает на необходимости рассмотрения подражания как достаточно сложного соци-пльно-психологического явления, предполагающего не только слепое копирование, абсолютное повторение, но и творческое воспроизведение того или иного примера.

Но как простое копирование, так и творческое воссоздание того или иного образца поведения всегда является в более широком смысле процессом воспроизведения какого-то акта.

Отсюда уже делается и совершенно обоснованный вывод относительно формулировки самого понятия подражания,

159

■ u1L1-MiH.i,Lj ...iil,, - i.

Iлипа

(>. Социально-психологические

мехшш.чмы

общения

Iлипа

(>. Социально-психологические

мехшш.чмы

общения

которое бы позволило наиболее полно охарактеризовать ег< самых существенных сторон. Подражание есть воспроизве/ ние образца или примера с учетом имеющегося опыта и он стоятельств воспроизведения [17].

Разумеется, все сказанное относительно природы, соли альной роли и функций подражания как социально-психол< > гического явления даушко не исчерпывает всех сторон p<i сматриваемой проблемы. В настоящее время особенно аю альной становится разработка вопроса о механизмах п структуре самого процесса подражания, об индивидуально типологических особенностях подражания и др.

160