- •Теоретичний матеріал Histoire du français

- •Chapitre 1.

- •1. Les origines latines l'expansionnisme linguistique du monde romain.

- •2 . La Gaule romaine

- •2.1 Les peuples soumis

- •2.2 La langue des Gaulois

- •3. Les méthodes romaines de latinisation

- •3.1 Les facteurs de latinisation

- •3.2 Le bilinguisme

- •4. Les grandes invasions germaniques et le morcellement du latin

- •4.1 La victoire des «barbares»

- •4.2 Les suites de l'effondrement de l'Empire romain d'Occident

- •4.3 Le morcellement du latin

- •Chapitre 2

- •1. La suprématie franque et la germanisation du roman rustique

- •La langue franque

- •1.2 La germanisation du roman rustique

- •2. L'Empire carolingien et la naissance du plus ancien français

- •2.1 Le concile de Tours (813)

- •2.2 Les Serments de Strasbourg (842)

- •2.3 Le traité de Verdun

- •3. Les conséquences linguistiques

- •3.1 La fragmentation linguistique (dialectalisation)

- •3.2 La démarcation du latin au roman

- •3.3 La germanisation du roman

- •4. L'état de la langue romane rustique

- •4.1 Le phonétisme roman

- •4.2 Une grammaire simplifiée

- •4.3 Le vocabulaire

- •Chapitre 3.

- •1. La naissance du français

- •1.1 L'avènement des Capétiens

- •1.2 Le premier «roi de France»

- •1.3 L'expansion du français en Angleterre

- •1.4 La langue du roi de France

- •2. L'état de l'ancien français

- •2.1 Le système phonétique

- •2.2 La grammaire

- •3. Les langues parlées en France

- •4. La dominance culturelle du latin

- •4.1 La langue de prestige

- •4.2 La création des latinismes

- •4.3 Un phénomène ininterrompu

- •1 . L'emploi du français dans les actes officiels

- •2. Les conséquences de la guerre de Cent Ans

- •2.1 L'éviction du français d'Angleterre

- •2.2 La progression du français en France

- •3. L'état du moyen français

- •3.1 Une langue simplifiée

- •3.2 Une langue écrite latinisante

- •1. La prépondérance de l'Italie

- •1.1 Les conflits

- •1.2 Les italianismes

- •2. Les guerres de religion (1562-1598) et le Nouveau Monde

- •2.1 Les conséquences de la Réforme

- •2.2 La découverte du Nouveau Monde

- •3. Le français comme langue officielle?

- •3.1 L'ordonnance de Villers-Cotterêts

- •3.2 L'expansion du français en France

- •4. Les problèmes du français

- •4.1 L'omniprésence des patois

- •4.2 La vogue des latiniseurs et écumeurs de latin

- •4.3 Les défenseurs du français

- •5. Les première descriptions du français

- •Chapitre 6

- •1 Le français s'impose

- •2. Une langue de classe

- •3. Le siècle des «professionnels de la langue»

- •4. L’état de la langue

- •4.1 Le français normalisé : à pas de tortue

- •4.2 Les francisants

- •4.3 Les semi-patoisants

- •4.4 Les patoisants

- •4.5 La Nouvelle-France et les Antilles

- •5. Une langue internationale

- •Chapitre 7

- •1. Un rééquilibrage des forces en présence

- •2. Une civilisation nouvelle

- •3. Le développement du français en France

- •4. L'obstruction de l'école

- •5. L'amorce des changements linguistiques

- •6. La «gallomanie» dans l'Europe aristocratique

- •7. Le début de l'anglomanie

- •Chapitre 8

- •1. La guerre aux «patois» sous la Révolution (1789-1799)

- •1.1 La tour de Babel dialectale

- •1.2 La terreur linguistique

- •2. La langue française

- •2.1 Le calendrier

- •2.2 Les poids et mesures

- •2.3 La toponymie et les prénoms

- •2.4 L'instruction publique

- •3. Les difficultés de la francisation

- •3.1 Un français bourgeois

- •3.2 Vers une langue française nationale

- •4. Le retour au conservatisme sous Napoléon (1799-1815)

- •5. Conservatisme et libéralisme (1815-1870)

- •5.1 Le conservatisme scolaire

- •5.2 La persistance de la diversité linguistique

- •5.3 Le libéralisme littéraire

- •5.4 L’enrichissement du vocabulaire

- •5.5 La récupération politique

- •Chapitre 9 Le français contemporain

- •1. Le rôle de l'Instruction publique dans l'apprentissage du français

- •2. La question de la Charte européenne des langues régionales ou inoritaires

- •2.1 La persistance du discours anti-patois

- •2.2 Les droits des langues régionales

- •3. Les changements contemporains observés

- •3.1 La phonétique

- •3.2 La grammaire et la conjugaison

- •3.3 La féminisation des noms de métiers et professions

- •4. La question de l’orthographe française

- •4.1 La crise des langues

- •4.2 La «réforme» avortée de l'orthographe

- •4.3. Les «rectifications» orthographiques

- •5. La coexistence des usages

- •5.1 Belgique, Suisse et Québec

- •5.2 Les pays créolophones et l'Afrique

- •6. La normalisation et la législation linguistique

- •6.1 La normalisation et les organismes linguistiques

- •6.2 La langue officielle et la loi Toubon

- •6.3 Les autres pays francophones

- •7. Le français dans les organisations internationales

- •7.1 L’Organisation des Nations unies

- •7.2 Les organismes rattachées aux Nations unies

- •7.3 Les grandes organisations internationales indépendantes de l’onu

- •8. L’hégémonie de l’anglais dans les sciences

- •Chapitre 10

- •Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів

- •Самостійна робота з додатковою літературою при написанні рефератів.

- •Thème 5: Le français contemporain .

- •Теми рефератів:

- •Інтернет ресурси:

- •Г лосарій персоналій

- •Grand mariage et mauvais présage

- •C ardinal Richelieu

- •N icolas Sarkozy

1 . L'emploi du français dans les actes officiels

Dès l'époque de Philippe le Bel (1268-1314), on avait commencé à employer plus ou moins régulièrement le «françois» au lieu du latin dans les actes officiels, dans les parlements régionaux et à la chancellerie royale. Ainsi, dès 1300, dans le Nord, il s'était constitué une langue administrative et judiciaire qui faisait déjà concurrence au latin: la lingua gallica. Cependant, on employait la lingua occitana en Occitanie, mais après 1350 l'administration royale expédiera de plus en plus des actes rédigés en «françois». À cette époque, les ouvrages des juristes romains et des philosophes grecs furent traduits en «françois», en même temps que naissait une littérature comique ou satirique plus adaptée à un public moins instruit. Quant aux savants, clercs et autres lettrés, à défaut de franciser leur latin, ils continuaient de latiniser leur français, mais le moyen français allait aussi mettre un frein aux latiniseurs, ceux qu'on a appelé les «escumeurs du latin».

Cela étant dit, le «françois de France» était déjà employé en Angleterre dans les actes et les documents royaux. Le plus ancien manuel de «françois», le Traite sur la langue françoise, a été composé par un Anglo-Normand, Walter de Bibbesworth, entre 1240 et 1250. Il était destiné aux nobles anglais, qui avaient déjà des notions de «françois» et désiraient parfaire leurs connaissances dans cette langue.

Les enfants de l'aristocratie anglaise durent apprendre le «françois», probablement jusque vers le milieu du XIVe siècle. Par exemple, dans ses célèbres Contes de Canterbury écrits vers 1380, Geoffrey Chaucer (v. 1343-1400) met en scène une prieure qui s’efforce d’avoir les belles manières de la haute société anglaise en parlant le «françois»:

Elle avait pour nom Dame Églantine, Chantait à merveille hymnes et matines Qu’elle entonnait savamment par le nez. Elle parlait un françois des plus raffinés, Le françois qu’on apprend à Stratford-atte-Bow Car elle ignorait du françois de Paris le moindre mot. |

La ville de Stratford-atte-Bow était située près de Londres et on y apprenait le «françois d'Angleterre». À l'époque, il existait en Angleterre deux types de langue française: l'un correspondait à une langue vernaculaire parlée spontanément, sans égard à la langue écrite, alors que l'autre était une langue seconde qu’on allait apprendre en France. Sinon, il fallait se contenter du «français d'Angleterre», moins prestigieux. En même temps, il se développa en Angleterre une série de traductions françaises de traités spécialisés, que ce soit sur la médecine, les mathématiques ou la religion.

2. Les conséquences de la guerre de Cent Ans

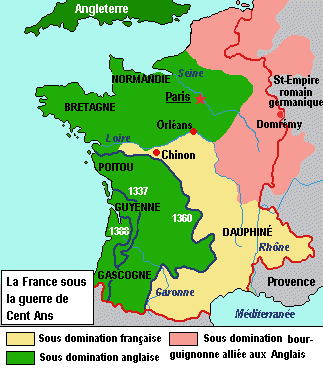

Avant la Peste noire de 1348, la France comptait 25 millions de citoyens, soit près du tiers de tous les Européens. Compte tenu de la division linguistique entre le Nord (langues d'oïl) et le Sud (occitan), le français était déjà la langue la plus parlée en Europe au milieu du XIVe siècle. Divers facteurs vont favoriser la progression du français en France, mais en limiter l'expansion en Angleterre.

En 1328, le dernier des Capétiens (Charles IV) mourut sans héritier. Le roi d'Angleterre fit valoir ses droits à la succession au trône de France, mais Philippe VI de Valois (qui régna de 1328 à 1350) fut préféré par les princes français (1337).

C 'est

alors que deux rois de langue française, Philippe VI de Valois et

Édouard III d'Angleterre, se disputèrent le royaume de France à

partir de 1337, mais la guerre s'éternisa jusqu'en 1453: ce fut la

guerre de Cent Ans, qui évolua en d'innombrables petites guerres,

lesquelles s’éternisèrent pour en déclencher d'autres, sans fin.

'est

alors que deux rois de langue française, Philippe VI de Valois et

Édouard III d'Angleterre, se disputèrent le royaume de France à

partir de 1337, mais la guerre s'éternisa jusqu'en 1453: ce fut la

guerre de Cent Ans, qui évolua en d'innombrables petites guerres,

lesquelles s’éternisèrent pour en déclencher d'autres, sans fin.

On peut décrire cette longue guerre comme une sempiternelle série de campagnes militaires, entrecoupée de trêves et de traités de paix. Mais cette guerre de Cent Ans affaiblit la monarchie française, qui perdit plusieurs provinces (Bretagne, Normandie, Guyenne, Gascogne, etc.) au profit de l'Angleterre. La défaite française de Poitiers en 1356, alors que le roi Jean II le Bon fut capturé, offrit à la monarchie anglaise la Guyenne, la Gascogne et une grande partie du Poitou. Après une nouvelle défaite française à Azincourt (1415), les Anglais, avec l'aide de leurs alliés bourguignons, prirent Paris et s'installèrent en Île-de-France, en Normandie et en Bretagne. La carte de gauche (p.47) illustre jusqu'à quel point le royaume de France était «grugé» par les prétentions du roi d'Angleterre, qui devint d'autant plus puissant que les Bourguignons étaient ses alliés contre la France.

Puis les interventions du connétable Du Guesclin (1320-1380) sous Charles V, et plus tard de Jeanne d'Arc (1412-1431) sous Charles VII redonnèrent définitivement l'avantage au roi de France; ce dernier reprit progressivement Paris (1436), la Normandie (1450), la Guyenne (1453), etc

La France paya très cher sa victoire sur les Anglais pour récupérer son territoire. Les guerres ravagèrent le pays tout entier et ruinèrent l'agriculture, occasionnant la famine et la peste, décimant le tiers de la population. La noblesse elle-même perdit près des trois quarts de ses effectifs, permettant ainsi aux bourgeois enrichis par la guerre d'acheter des terres et de s'anoblir. La vieille société féodale se trouva ébranlée et un nouvel idéal social, moral et intellectuel commença à naître.