- •1.Сущность и функции финансов как экономической категории.

- •2.Финансовая система рф: состав, структура и критерии ее организации.

- •Общегос. Финансы

- •Внебюджетные фонды

- •Гос. Кредит.

- •Фонды страхования

- •3.Органы управления финансами в рф, их задачи и функции в современных условиях.

- •4.Государственный финансовый контроль и его роль в современных условиях.

- •Государственная таможенная служба

- •5. Бюджетная система и ее структура.

- •3 Уровня бс рф:

- •6.Роль федерального бюджета (фб) в решении социальных проблем общества

- •7.Налоговая система рф. Налоговый механизм.

- •Вопрос 8. Политика бюджетного регулирования и принципы её организации.

- •Вопрос 9. Характеристика принципов бюджетной системы Российской Федерации.

- •Вопрос 10. Роль региональных и местных бюджетов в социально-экономическом развитии территорий. Особенности формирования региональных и местных бюджетов в условиях смешанной экономики.

- •13. Бюджетная классификация и ее состав.

- •14.Методы бюджетного планирования в современных условиях

- •15.Характеристика бюджетного процесса.

- •16.Характеристика государственного долга и его состав.

- •17. Аудиторский контроль в России, его цели и основные стандарты.

- •18. Рынок страховых услуг.

- •19. Сущность, функции денег и их роль в системе экономических отношений.

- •Вопрос 20. Виды денег и их характеристика.

- •В зависимости от металла действовал:

- •21.Денежный оборот и его структура.

- •22.Законы денежного обращения.

- •23.Денежная масса. Денежная база.

- •24.Современные формы организации безналичных расчетов в рф.

- •25.Денежная система страны и ее элементы.

- •26.Сущность, формы и виды инфляции. Социально-экономические последствия инфляции.

- •Мировая, европейская, национальная валютные системы и их взаимодействие на современном этапе.

- •28.Сущность и функции кредита. Законы кредита.

- •Вопрос 29. Характеристика форм кредита

- •Вопрос 30. Ссудный процент и основы формирование его уровня.

- •1. «Ставка стоимость плюс»

- •Модель целевого лидерства

- •Максимальные процентные ставки.

- •Стоимость – выгодность

- •Вопрос 31. Банковская система и стратегия её развития в современных условиях.

- •Вопрос 32. Цели деятельности и характеристика функций цб рф.

- •Вопрос 33. Денежно-кредитная политика Банка России, ее элементы.

- •Вопрос 34. Оптимизация ликвидности портфеля активов российских банков.

- •Вопрос 35. Кредитование физических лиц коммерческими банками: состояние и перспективы развития.

- •Вопрос 36. Валютные операции коммерческих банков.

- •37) Банковские риски и их характеристика.

- •39) Характеристика кредитной системы рф и зарубежных стран.

- •40) Виды инвестиций и методы финансирования инвестиционной деятельности.

- •41.Инвестиционный проект: содержание, классификация, фазы развития.

- •Вопрос 42.Формы и методы государственного регулирования инвестиционной и инновационной деятельности.

- •Вопрос 43. Иностранные инвестиции, их роль в экономике страны

- •Вопрос 44.Финансовый рынок, его структура и место в системе экон.Отношений

- •Вопрос 45. Структура рынка ценных бумаг рф.

- •Вопрос 46. Характеристика операций, совершаемых на рынке ценных бумаг рф,

- •Вопрос 47.Классификация и характеристика инвесторов на рынке ценных бумаг.

- •1. Деятельность банков по выпуску собственных цб.

- •2. Собственные сделки банков с цб.

- •3. Деятельность банков в качестве финансовых брокеров.

- •4. Деятельность банков в качестве инвестиционных компаний.

- •Вопрос 48. Классификация эмитентов на рынке ценных бумаг, их краткая характеристика.

- •Вопрос 49. Виды и характеристика профессиональных участников фондового рынка.

- •Вопрос 50. Характеристика основных ценных бумаг, допущенных к обращению на российском фондовом рынке.

- •Вопрос 51. Производные ценные бумаги, условия их функционирования на фондовом рынке.

- •Вопрос 52. Государственные ценные бумаги, их виды и значение.

- •53.Инвестиционная деятельность кредитно-финансовых институтов на рынке ценных бумаг

- •Небанковские финансово-кредитные институты

- •Инвестиционные институты

- •54. Инвестиционная стратегия предприятия, этапы её формирования.

- •Вопрос 55 Сущность и структура инвестиционного рынка

- •Вопрос 57. Структура капитала предприятия и проблемы ее оптимизации.

- •Вопрос 58. Экономическая сущность прибыли, ее виды и основные направления использование коммерческими организациями.

- •Вопрос 59. Финансовый механизм предприятия.

- •Вопрос 60. Экономическая сущность и состав оборотного капитала субъекта хозяйствования.

- •Вопрос 61. Банкротство (несостоятельность) предприятий в условиях рыночных отношений.

- •62 Ценообразование в условиях смешанной экономики, равновесная цена, функции цен.

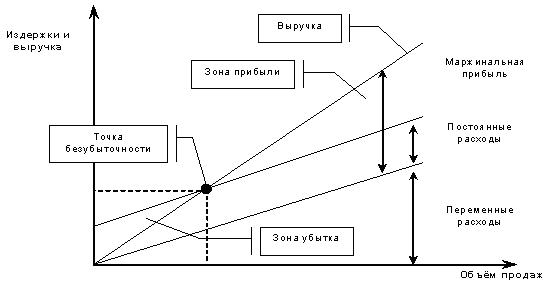

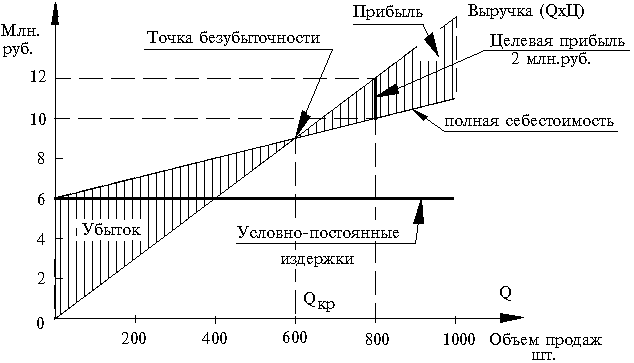

- •Вопрос 63. Оценка структуры затрат с позиции доходности и риска.

- •Вопрос 64. Операционный рычаг (производственный леверидж) как инструмент планирования прибыли.

- •65. Взаимодействие финансового и операционного рычагов.

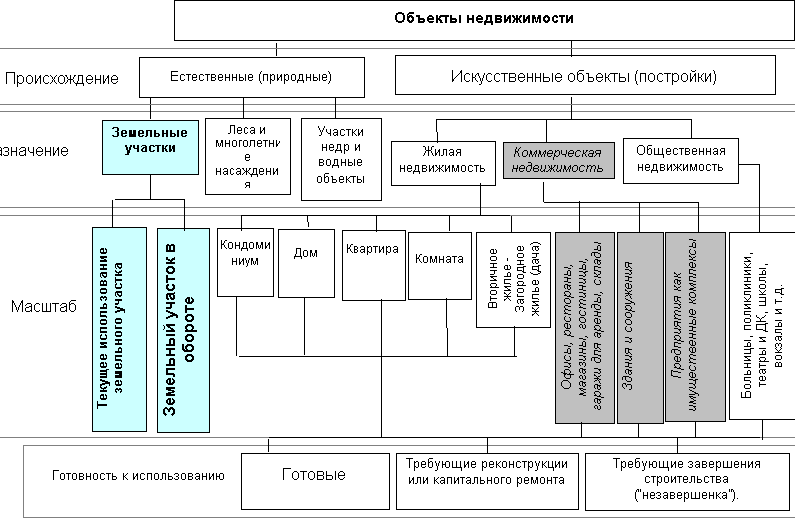

- •Необходимость, объекты и цели оценочной деятельности.

- •Регулирование оценочной деятельности в рф.

- •Основные принципы оценочной деятельности и их применение в практике оценки/

- •74. Современные методы оценки бизнеса, особенности их реализации в России

- •76. Основные преимущества и недостатки затратного подхода к оценке стоимости предприятия

- •Вопрос 77. Основные принципы оценки финансовых институтов.

- •Вопрос 78. Взаимосвязь финансовых институтов и финансовых рынков и их оценочная стоимость.

- •Вопрос 79. Задачи и методы управления портфелем недвижимости.

- •Вопрос 81. Сравнительный подход к оценке земельного участка.

- •Вопрос 82. Процедура оценки рыночной стоимости земельного участка.

- •Вопрос 83. Виды и формы собственности. Место и роль государственной собственности в многообразии форм собственности.

- •Вопрос 84. Понятие, цели и принципы оценки земельных участков

- •Вопрос 89. Методы оценки рисков при оценке стоимости объектов интеллектуальной собственности.

- •Вопрос 90. Ценные бумаги как объект оценки.

- •Вопрос 91. Нормативно-правовая и информационная база оценки ценных бумаг в России.

- •Глава 7. Ценные бумаги

- •Вопрос 92. Информационная база оценки ценных бумаг в России.

- •Вопрос 97. Технический анализ фондового рынка и рынков конкретных финансовых инструментов при оценке их стоимости.

- •Вопрос 98. Оценка портфеля ценных бумаг.

- •Вопрос 99. Страховые резервы и пути повышения надежности их использования страховыми компаниями.

модель надбавки.

В 80х годах прошлого века появилась данная ставка, поскольку банки активно конкурировали между собой как по кредитам, так и по ценным бумагам. Кроме того, банки банка активно использовали средства иностранных инвесторов. Эта модель включает:

процентные расходы по привлеченным средствам

надбавка за риск и необходимая прибыль

Максимальные процентные ставки.

Установление максимальной % ставки по кредитам вне зависимости от состояния % ставки в перспективе. Данные ставки представляют собой одну из услуг, которую банк может предложить своим клиентам. В тоже время использование таких ставок может привезти к уменьшению числа заемщиков.

Стоимость – выгодность

Данная ставка вкл совокупный доход по кредиту в условиях различных уровней ставок; с учетом суммы кредита; прибыли по кредиту до налогообложения. Эффективность работы банка во многом зависит от того на сколько грамотна построена его %ая политика. Разработка эффективной % политики любого банка должна исходить из необходимости достижения максимального привлечения средств и получение всеми подразделениями банка для осуществления нормальной коммерческой деятельности.

Если уровень ссудного процента складывается на основе соотношения спроса и предложения кредита, как это характерно для рыночного хозяйства, он должен четко отражать изменение экономической конъюнктуры. Стимулы к дополнительным инвестициям с привлечением кредита будут сохраняться до тех пор, пока ожидаемая рентабельность превышает текущую норму процента или равна ей. Однако данная схема на сегодняшний день не соответствует реальным экономическим условиям. Несмотря на рыночное формирование уровня ссудного процента, ряд процессов (инфляция, экономический кризис, особенности валютного регулирования, неразвитость денежного рынка, монопольное владение государством отдельными отраслями производства) не позволяют проценту выступать эффективным регулятором производства.

Тем не менее отдельные направления экономического регулирования присущи и современному функционированию ссудного процента. Так, посредством нормы процента уравновешивается соотношение спроса и предложения кредита. Он содействует рациональному сочетанию собственных и заемных средств. В условиях рыночного формирования уровня ссудного процента привлечение в оборот заемных средств является выгодным только при покрытии кредитом временных и необходимых дополнительных потребностей. Всякое излишнее использование кредита снижает общий уровень рентабельности вложений.

Посредством процента осуществляется регулирование объема привлекаемых банком депозитов. Процентная политика коммерческого банка уже сегодня направлена на соответствующее управление ликвидностью его баланса. Дифференциация уровня ссудного процента по активным операциям в зависимости от ликвидности вложений приводит к соответствию спроса на рисковый кредит со стороны заемщиков требованиям ликвидности баланса банков. Аналогичнопрослеживается роль процента по депозитным операциям как стимула привлечения наиболее устойчивых средств в оборот кредитного учреждения.

Для современных экономических отношений характерно усиление роли банковского процента как результат проявления его регулирующей функции.

Классификация. По формам кредита: коммерческий процент, банковский, потребительский, процент по лизинговым сделкам, процент по государственному кредиты. По видам кредитных учреждений: учетный процент ЦБ РФ, банковский процент, процент по операциям ломбардов. По видам инвестиций с привлечение кредита банка: Процент по кредитам в оборотные средства, процент по инвестициям в основные фонды, процент по инвестициям в ценные бумаги. По срокам кредитования: % по краткосрочным ссудам, по среднесрочным ссудам, по долгосрочным ссудам. По видам операций кредитного учреждения: депозитный процент, вексельный процент, учетный процент банка, процент по ссудам, процент по межбанковским кредитам.

Банковский процент - одна из наиболее развитых в России форм ссудного процента. Он возникает в том случае, когда одним из субъектов кредитных отношений выступает банк.

Банк, как и любое кредитное учреждение, размещает в ссуду прежде всего не собственные, а привлеченные средства. Доля дохода, получаемая банком, представляет собой компенсацию за посредничество, “рисковое объединение” и кредитную оценку. Риск невыполнения обязательств перед банком по его активам превышает риск невыполнения обязательств перед вкладчиком по пассивам. Таким образом, он принимает на себя риск неплатежей по ссудам. Кроме того, вкладчики допускают более низкую процентную ставку по средствам, передаваемым в банк, с тем чтобы не заниматься поиском клиентов и оценкой их кредитоспособности.

Верхняя граница процента за кредит определяется рыночными условиями. Нижний предел складывается с учетом затрат банка по привлечению средств и обеспечению функционирования кредитного учреждения.

Ста́вка рефинанси́рования — размер процентов в годовом исчислении, подлежащий уплате центральному банку страны за кредиты, предоставленные кредитным организациям. Эти кредиты являются рефинансированием временной нехватки финансовых ресурсов. Ставка рефинансирования Банка России выполняет роль важного индикатора денежно-кредитной политики. В настоящее время она формально не привязана к фактическим ставкам, устанавливаемым Банком России по отдельным видам операций. Однако фактически ставка рефинансирования Банка России основана на ставке по кредиту «овернайт» Банка России[6] (однодневный расчётный кредит) и в настоящее время (с 2009 года) численно равна ей. Кроме функции экономического регулятора, ставка рефинансирования используется в России в целях налогообложения, расчета пеней и штрафов.

Вопрос 31. Банковская система и стратегия её развития в современных условиях.

Термин «система» в переводе с греческого (systema) означает «целое, составленное из частей». С философской точки зрения система– это целостный комплекс взаимосвязанных элементов, которые, выступая системой более низкого порядка, одновременно представляют собой элемент системы более высокого порядка..

Банковская система РФ– совокупность определенных взаимосвязанных элементов, в качестве которых выступают: 1) Центральный банк РФ; 2) российские кредитные организации; 3) филиалы и представительства в РФ иностранных кредитных; 4) организаций; 5) группы кредитных организаций. Банк России занимает особое (главное) место в банковской системе, а его правовое положение отличается существенными особенностями. Это главный банк РФ, он является государственной федеральной собственностью. Банковская система с выделением особого положения Банка России в качестве государственного ведомства типична для современных экономически развитых государств.

Нормативные акты, регулирующие деятельность банка: Статья 75 Конституции России, Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 2 декабря 1990 года № 395-1, Федеральный закон «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» от 23 декабря 2003 года N177-ФЗ, Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» от 25 февраля 1999 года N40-ФЗ

Банк России имеет уставный капитал в размере 3 млрд. рублей. Прибыль Банка России определяется как разница между суммой доходов от предусмотренных статьей 46 Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» банковских операций и сделок и доходов от участия в капиталах кредитных организаций и расходами, связанными с осуществлением Банком России своих функций, установленных статьей 4 настоящего Федерального закона.

В настоящее время банковская система РФ согласно закону имеет двухуровневое построение: 1) верхний уровень – ЦБ РФ; 2) нижний уровень – все остальные участники банковской системы (российские банки и небанковские кредитные организации, филиалы и представительства в РФ иностранных кредитных организаций, союзы и ассоциации кредитных организаций. При этом общепризнанным является тезис о том, что дальнейшее качественное развитие российской банковской системы не должно затрагивать двухуровневый характер ее организационного построения. Отношения между участниками банковской системы развиваются по двум векторам: 1) между ЦБ РФ и иными участниками (в первую очередь кредитными организациями); 2) между кредитными организациями. Основными принципами построения и функционирования банковской системы РФ являются: единство банковской системы; двухуровневая структура; рациональное сочетание государственного регулирования банковской системой и саморегулирования; независимость ЦБ РФ от других органов власти; ответственность ЦБ РФ за развитие и эффективное функционирование банковской системы; монопольное положение ЦБ РФ в осуществлении денежной эмиссии; невмешательство государства в оперативную деятельность кредитных организаций; лицензируемый порядок осуществления банковской деятельности; сохранение банковской тайны; стабильность банковской системы и др.

Второй уровень банковской системы: коммерческие (универсальные банки), специализированные банки (инвестиционные, ипотечные, сберегательные, учетные и др.). Коммерческие (универсальные банки)- состоит из сети самостоятельных банковских учреждений, непосредственно выполняющих функции кредитно-расчетного обслуживания клиентуры на коммерческих принципах. Основной его составляющей являются коммерческие (универсальные) банки, деятельность которых всеобъемлюща. Они занимаются практически всеми видами кредитных, расчетных и финансовых операций, связанных с обслуживанием хозяйственной деятельности своих клиентов.

Специализированные банки. Деятельность специализированных банков ориентирована на предоставление в основном одного-двух видов услуг для большинства своих клиентов. Другим типом специализации банков может служить обслуживание лишь определенной категории клиентов (например, биржевые, кооперативные или коммунальные банки) либо отраслевая специализация. Наиболее ярко выражена функциональная специализация банков, так как она принципиальным образом влияет на характер деятельности банка, определяет особенности формирования активов и пассивов, построения баланса банка, а также специфику организации работы с клиентурой. Инвестиционные и инновационные банки специализируются на аккумуляции денежных средств на длительные сроки, в том числе посредством выпуска облигационных займов и предоставления долгосрочных ссуд. Особенностью деятельности инвестиционных банков является их ориентация на обслуживание и участие в эмиссионно-учредительской деятельности промышленных компаний. Учетные и депозитные банки исторически специализируются на осуществлении краткосрочных кредитных операций (в среднем 3—6 мес.) по привлечению и размещению временно свободных денежных средств, а в общей сумме активных операций существенный удельный вес занимают кредитные и учетные операции с краткосрочными коммерческими векселями. Ипотечные (земельные) банки осуществляют кредитные операции по привлечению и размещению средств на долгосрочной основе под залог недвижимого имущества. Особенность формирования пассива ипотечных банков — существенный удельный вес собственных и привлеченных путем выпуска ипотечных облигаций средств. Специализация ипотечных банков — выдача ипотечного кредита под залог (перезалог) недвижимости.

Банковские картели - это соглашения, ограничивающие самостоятельность отдельных банков и свободную конкуренцию между ними путем согласования и установления единообразных процентных ставок, проведения одинаковой дивидендной политики и т.п. Банковские синдикаты, или консорциумы - соглашения между несколькими банками для совместного проведения крупных финансовых операций. Банковские тресты - это объединения, возникающие путем полного слияния нескольких банков, причем происходит объединение капиталов этих банков и осуществляется единое управление ими. Банковские концерны - это объединение многих банков, формально сохраняющих самостоятельность, но находящихся под финансовым контролем одного крупного банка, скупившего контрольные пакеты их акций. Транснациональные Банки (ТНБ) — крупные кредитно-финансовые учреждения с широкой сетью заграничных представительств, филиалов и отделений. Являются основными посредниками в международном движении ссудного капитала. Контролируют валютные и кредитные операции на мировом рынке. Для деятельности таких банков характерна высокая доля международных операций, глобальный характер деятельности, широкий спектр и универсальность предоставляемых услуг. Основными клиентами являются транснациональные корпорации, иностранные представительства и государственные институты, международные организации

Виды банков:

центральные банки, осуществляющие государственное регулирование банковской сферы и денежную эмиссию.

коммерческие банки, осуществляющие предпринимательскую банковскую деятельность;

универсальные банки, осуществляют все основные виды банковских операций;

инвестиционные банки, специализируются на инвестициях, чаще всего в ценные бумаги;

сберегательные банки, специализируются на привлечении средств населения;

Основной целью развития банковского сектора Российской Федерации (далее - банковский сектор) на среднесрочную перспективу является активное участие в модернизации экономики на основе существенного повышения уровня и качества банковских услуг, предоставляемых организациям и населению, и обеспечения его системной устойчивости. Достижение этой цели является необходимым условием развития российской экономики и повышения ее конкурентоспособности на международной арене за счет диверсификации и перехода на инновационный путь развития.

Изменение модели развития банковского сектора потребует от Правительства Российской Федерации и Банка России реализации комплекса мероприятий, направленных:

на совершенствование правовой среды, включая развитие законодательства Российской Федерации и создание иных условий, обеспечивающих возможности рационального ведения бизнеса, более эффективную защиту частной собственности и развитие конкуренции на всех сегментах финансового рынка;

на формирование инфраструктуры, отвечающей современным требованиям и базирующейся на использовании передовых банковских технологий, развитии системы регистрации залогов, бюро кредитных историй, платежной и расчетной систем, института центрального контрагента и иных инфраструктурных институтов и условий, включая мероприятия по созданию международного финансового центра в Российской Федерации;

на повышение качества корпоративного управления и управления рисками в кредитных организациях;

на совершенствование банковского регулирования и банковского надзора прежде всего путем развития в них содержательной составляющей и приведения правовых условий и практики их осуществления в соответствие с международными стандартами. Такая работа должна дополняться формированием системы регулирования и надзора (контроля) за деятельностью всех организаций, оказывающих финансовые услуги, исходя из принципа пропорциональности предъявляемых требований системной значимости организаций и уровню принимаемых ими рисков;

на обеспечение финансовой стабильности.

Вопрос 32. Цели деятельности и характеристика функций цб рф.

Целями деятельности ЦБ РФ являются: 1) защита и обеспечение устойчивости рубля; 2) развитие и укрепление банковской системы РФ; 3) обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы. Получение прибыли не является целью деятельности ЦБ РФ. В то же время ЦБ осуществляет свои расходы за счет собственных доходов.

Согласно принципам организации Банка России, ЦБ РФ– это единая централизованная система с вертикальной структурой управления.

Структура Банка России представляет собой определенную совокупность взаимосвязанных элементов, обусловленных целями, задачами и компетенцией ЦБ РФ. В нее входят: центральный аппарат; территориальные учреждения; расчетно-кассовые центры; вычислительные центры; полевые учреждения; учебные заведения; другие организации, в том числе подразделения безопасности и Российское объединение инкассации, которые необходимы для осуществления деятельности ЦБ РФ.

Территориальные учреждения Банка России: 1) не являются юридическими лицами; 2) не имеют права выдавать без разрешения Совета директоров банковские гарантии и поручительства, вексельные и другие обязательства; 3) по решению Совета директоров могут создаваться в регионах, объединяющих территории нескольких субъектов РФ. Задачи и функции территориальных учреждений ЦБ РФ определяются Положением о территориальных учреждениях ЦБ РФ, утверждаемым Советом директоров. Территориальными учреждениями ЦБ РФ являются среди прочих и Национальные банки республик в составе РФ.

Полевые учреждения Банка России– это воинские учреждения которые руководствуются в своей деятельности воинскими уставами, а также Положением о полевых учреждениях ЦБ РФ, утверждаемым совместно ЦБ РФ и Министерством обороны РФ. Они предназначены для банковского обслуживания воинских частей, учреждений и организаций Министерства обороны РФ, иных государственных органов и юридических лиц, обеспечивающих безопасность РФ, физических лиц, проживающих на территориях объектов, обслуживаемых полевыми учреждениями ЦБ РФ, в тех случаях, когда создание и функционирование территориальных учреждений ЦБ РФ невозможны.

В современных условиях центральный банк выполняет следующие основные народнохозяйственные функции: Эмиссионный центр страны;Валютный центр; Банк банков и расчетный центр; Банк правительства; Центр денежно-кредитного регулирования экономики.

Функция эмиссионного центра Центральные. Банки в настоящее время обладают монопольным правом на выпуск банкнот, обеспечение которых значительно изменилось.В период золотого монометаллизма банкноты центральных банков имели двойное обеспечение – золотое и вексельное (товарное).В настоящее время основным обеспечением банкнот являются коммерческие векселя, золотовалютные резервы и государственные ценные бумаги.За центральным банком как представителем государства законодательно закреплена эмиссионная монополия только в отношении банкнот, т.е. общенациональных кредитных денег, которые являются общепризнанным окончательным средством погашения долговых обязательств. В некоторых странах центральный банк монопольно осуществляет также эмиссию монет, но их чеканкой обычно занимается министерство финансов (казначейство). Банкноты составляют незначительную часть денежной массы промышленно развитых стран, поэтому функция эмиссионной монополии ЦБ несколько снижена, хотя банкнотная эмиссия по-прежнему необходима для платежей в розничной торговле и обеспечения ликвидности кредитной системы.

Функция валютного центра. Исторически сложилось так, что для обеспечения банкнотной эмиссии в центральных банках были сосредоточены золотовалютные резервы. Кроме того, центральный банк осуществляет регулирование платежного баланса страны и ее валютного курса, используя такие методы, как учетная (дисконтная) политика и валютная интервенция. Также центральный банк представляет свою страну в международных и региональных валютно-финансовых организациях: МВФ, Всемирном банке, Банке международных расчетов, ЕБРР, Европейском инвестиционном банке и др.

Банк банков и расчетный центр. Особая роль центрального банка в кредитной системе состоит также в том, что главной его клиентурой являются не торгово-промышленные предприятия и население, а кредитные учреждения, в основном коммерческие банки.Для обеспечения своей ликвидности В настоящее время взаимоотношения центрального банка с кредитными учреждениями определяются следующим: во-первых, центральный банк является для них кредитором в последней инстанции; во-вторых, он осуществляет контроль или надзор над банками и, в-третьих, следует отметить его особую роль как регулирующего, контролирующего, исследовательского и информационного центра кредитной системы страны.

Банк правительства. Центральный банк осуществляет исполнение государственного бюджета по доходам и расходам, а также является агентом государства по размещение государственного долга. Казначейство хранит свои свободные средства на текущем счете в центральном банке, которые оно использует для покрытия своих расходов. При этом казначейство расплачивается со своими поставщиками чеками на центральный банк. Следовательно, центральный банк исполняет роль банкира по отношению к государству. Вместе с тем центральный банк, пользуясь беспроцентно свободными денежными средствами казначейства, выполняет бесплатно для него операции по исполнению бюджета. Так, по поручению казначейства центральный банк принимает налоговые платежи, которые зачисляет на его текущий счет. Как агент государства по размещению государственного долга центральный банк осуществляет выпуск государственных займов, организует подписку на займы и размещение облигаций займов среди коммерческих банков, страховых компаний и других участников денежного рынка. Однако, этим не ограничивается функция центрального банка как банкира правительства, поскольку в ряде случаев центральный банк осуществляет также непосредственное кредитование государства за счет своих ресурсов.

Проведение денежно-кредитной политики. Методы, используемые в денежно-кредитной политике, можно условно разделить на две группы: общие методы и выборочные методы. Общие методы влияют на операции всех коммерческих банков, на рынок ссудных капиталов в целом. Выборочные (селективные) методы направлены на регулирование отдельных форм кредита (например, потребительского) или кредитования различных отраслей (жилищного строительства, экспортной торговли) и применяться могут как ко всем коммерческим банкам так и индивидуально.

К общим (основным) методам используемым в денежно-кредитной политике относят: Изменение ставки учетного процента; Изменение норм обязательных резервов банков; Операции на открытом рынке; Регламентация экономических нормативов для банков.

ЦБ РФ выполняет следующие основные функции: 1) во взаимодействии с Правительством РФ разрабатывает и проводит единую государственную денежно-кредитную политику; 2) монопольно осуществляет эмиссию наличных денег и организует наличное денежное обращение; 3) является кредитором последней инстанции для кредитных организаций, организует систему их рефинансирования; 4) устанавливает правила осуществления расчетов в РФ; 5) устанавливает правила проведения банковских операций; 6) осуществляет обслуживание счетов бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ, если иное не установлено федеральными законами, посредством проведения расчетов по поручению уполномоченных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов, на которые возлагаются организация исполнения и исполнение бюджетов; 7) осуществляет эффективное управление золотовалютными резервами ЦБ РФ; 8) принимает решение о государственной регистрации кредитных организаций, выдает им лицензии на осуществление банковских операций, приостанавливает их действие и отзывает их; 9) осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп; 10) регистрирует эмиссию ценных бумаг кредитными организациями в соответствии с федеральными законами; 11) осуществляет самостоятельно или по поручению Правительства РФ все виды банковских операций и иных сделок и другие функции.

В целях обеспечения устойчивости кредитных организаций ЦБ РФ может устанавливать следующие обязательные нормативы: 1) минимальный размер уставного капитала для создаваемых кредитных организаций; размер собственных средств (капитала) для действующих кредитных организаций; предельный размер имущественных (неденежных) вкладов в уставный капитал кредитной организации; 2) максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков; 3) максимальный размер крупных кредитных рисков; 4) нормативы ликвидности кредитной организации; 5) нормативы достаточности собственных средств (капитала); 6) размеры валютного, процентного и иных финансовых рисков; 7) минимальный размер резервов, создаваемых под риски; 8) нормативы использования собственных средств (капитала) кредитной организации для приобретения акций (долей) других юридических лиц; 9) максимальный размер кредитов, банковских гарантий и поручительств, предоставленных кредитной организацией своим участникам.

Перечисленные выше функции Центрального банка проявляются в его операциях, которые делятся на пассивные – операции по созданию ресурсов банка и активные – операции по их размещению.

Современный механизм эмиссии банкнот основан на кредитовании коммерческих банков, государства и увеличении золотовалютных резервов. Механизм эмиссии предопределяет характер кредитного обеспечения банкнот. Эмиссия банкнот при кредитовании банков обеспечена векселями и другими банковскими обязательствами; при кредитовании государства – государственными долговременными обязательствами, а при покупке золота и иностранной валюты – соответственно золотом и иностранной валютой. Иначе говоря, обеспечением банкнотной эмиссии служат активы Центрального банка. В этом, в частности, проявляется взаимосвязь пассивных и активных операций банка. Размеры пассивной операции Центрального банка «эмиссия банкнот» зависят от его активных операций: ссуд банкам, казначейству (министерству финансов), покупки иностранной валюты и золота. В этом смысле можно сказать, что перечисленные активные операции Центрального банка первичны по отношению к пассивным.

ЦБ РФ– главный орган банковского регулирования и банковского надзора. Он осуществляет постоянный надзор за соблюдением кредитными организациями и банковскими группами банковского законодательства, нормативных актов ЦБ РФ, установленных ими обязательных нормативов. Главными целями банковского регулирования и банковского надзора выступают поддержание стабильности банковской системы РФ и защита интересов вкладчиков и кредиторов. ЦБ РФ не вмешивается в оперативную деятельность кредитных организаций, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Для осуществления своих функций банковского регулирования и банковского надзора ЦБ РФ проводит проверки кредитных организаций (их филиалов), а также направляет им обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в их деятельности нарушений и применяет предусмотренные законодательством санкции по отношению к нарушителям, устанавливает обязательные для кредитных организаций и банковских групп правила проведения банковских операций; бухгалтерского учета и отчетности; организации внутреннего контроля; составления и представления бухгалтерской и статистической отчетности.. ЦБ РФ предоставляет кредиты кредитным организациям в валюте РФ в целях поддержания и регулирования ликвидности банковской системы и на условия обеспеченности, срочности, возвратности, платности. Самое серьезное наказание для кредитной организации– отзыв Банком России лицензии на осуществление банковских операций. Порядок отзыва устанавливается нормативными актами ЦБ РФ. В целях защиты интересов вкладчиков и кредиторов ЦБ РФ вправе назначить в кредитную организацию, у которой отозвана лицензия на осуществление банковских операций, уполномоченного представителя ЦБ РФ. В период деятельности уполномоченного представителя ЦБ РФ кредитная организация вправе осуществлять разрешенные ей федеральными законами сделки только по согласованию с этим уполномоченным в порядке, установленном Законом РФ «О банках и банковской деятельности». С момента создания ликвидационной комиссии (ликвидатора) или назначения арбитражным судом арбитражного управляющего деятельность уполномоченного представителя ЦБ РФ прекращается.

Вопрос 33. Денежно-кредитная политика Банка России, ее элементы.

Денежно-кредитная политика – это меры по управлению денежным обращением и кредитными отношениями, направленные на устойчивое развитие экономики и усиление покупательной способности национальной валюты.

Цели деятельности ЦБ:

защита и обеспечение устойчивости рубля.

развитие и укрепление банковской системы

обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования платежной системы.

Получение прибыли НЕ является целью еятельности ЦБ.

ЦБ осуществляет денежно-кредитную политику с использованием таких инструментов и методов:

Процентные ставки по операциям ЦБ. С помощью них банк имеет возможность проводить все сделки на финансовом рынке, осуществлять рефинансирование, а также изымать ликвидность у банков. Все это направлено на формирование уровня доходности банка на различных сегментах финансового рынка

Нормативы обязательных резервов, депонируемые в ЦБ. Это средства, которые каждый коммерческий банк должен хранить в ЦБ РФ. Их размер определяется умножением нормы отчислений на средства клиентов юр. и физ. лиц, кроме кредитных организаций.

Операции на открытом рынке – это купля-продажа Банком России гос. ценных бумаг, включая казначейские векселя, а также облигации ЦБ РФ

Рефинансирование кредитных организаций – это кредитование Банком России кредитных организаций

Валютные интервенции – купля-продажа Банком России иностранной валюты на валютном рынке для воздействия на курс рубля, а также на суммарный спрос и предложение денег.

Установление ориентиров роста денежной массы. Банк России устанавливал минимальные и максимальные границы прироста денежной массы на контрольный срок (таргетирование)

Прямые количественные ограничения – это установление лимитов на предоставление кредитов коммерческим банкам, а также запрет на проведение кредитными организациями отдельных банковских операций.

Эмиссия облигаций от своего имени.

Направления денежно-кредитной политики на 2012-2014 год:

В предстоящий

трехлетний период Банк

России![]() ,

согласно проекту, завершит переход к

таргетированию инфляции. «Это означает,

что в ближайшие годы денежно-кредитная

политика

Банка России будет сосредоточена на

последовательном снижении инфляции, а

в более отдаленной перспективе — на

поддержании стабильно низких темпов

роста цен (стабильности цен). В рамках

выбранной стратегии Банк России ставит

задачу снизить инфляцию до 4—5% в годовом

выражении в 2014 году», — отмечается в

материалах. Основной задачей курсовой

политики Банка России на 2012—2014 год

декларируется последовательное

сокращение прямого вмешательства

регулятора в курсообразование и создание

условий для перехода к режиму плавающего

валютного курса. Характеризуя использование

системы инструментов денежно-кредитной

политики в среднесрочной перспективе,

ЦБ отмечает, что последовательное

сокращение прямого вмешательства

регулятора в процессы курсообразования

будет способствовать повышению

эффективности работы процентного канала

трансмиссионного механизма денежно-кредитной

политики. «В связи с этим политика

управления процентными ставками станет

ключевой в механизме денежно-кредитного

регулирования.

,

согласно проекту, завершит переход к

таргетированию инфляции. «Это означает,

что в ближайшие годы денежно-кредитная

политика

Банка России будет сосредоточена на

последовательном снижении инфляции, а

в более отдаленной перспективе — на

поддержании стабильно низких темпов

роста цен (стабильности цен). В рамках

выбранной стратегии Банк России ставит

задачу снизить инфляцию до 4—5% в годовом

выражении в 2014 году», — отмечается в

материалах. Основной задачей курсовой

политики Банка России на 2012—2014 год

декларируется последовательное

сокращение прямого вмешательства

регулятора в курсообразование и создание

условий для перехода к режиму плавающего

валютного курса. Характеризуя использование

системы инструментов денежно-кредитной

политики в среднесрочной перспективе,

ЦБ отмечает, что последовательное

сокращение прямого вмешательства

регулятора в процессы курсообразования

будет способствовать повышению

эффективности работы процентного канала

трансмиссионного механизма денежно-кредитной

политики. «В связи с этим политика

управления процентными ставками станет

ключевой в механизме денежно-кредитного

регулирования.

Вопрос 34. Оптимизация ликвидности портфеля активов российских банков.

Баланс коммерческого банка считается ликвидным, если быстрая реализация части средств по активу позволяет обеспечить срочные обязательства по пассиву. Основой ликвидности ком.банка является соблюдение объективно-необходимого соотношения между составляющими: собственные средства, привлеченные и заемные средства, размещаемые средства. Термин платежеспособность несколько шире: подразумевается не только и не столько возможность превращения активов в быстрореализуемые, сколько способность юридического или физического лица своевременно и полностью выполнять свои платежные обязательства, вытекающие из торговых, кредитных или иных операций денежного характера.

С учетом мировой практики, ликвидность рассматривают как запас или поток.

Ликвидность как запас включает определение уровня возможности ком. Банка выполнять свои обязательства перед клиентами в каждый конкретный момент путем изменения структуры активов. «Запас» характеризует ликвидность банка на определенный момент времени, его способность ответить по своим текущим обязательствам, в особенности по счетам до востребования. Как «поток» ликвидность оценивается за определенный период времени либо на перспективу.На ликвидность влияют факторы: 1) состав и структура пассивов; 2) состав и структура активов;3) соблюдение золотого правила банкиров: совпадение по срокам активов и пассивов.

Нормативы ликв-ти устанавливаются в целях контроля за способностью банка обеспечить полное и cвоевременное вып-ие обязательств. 1) мгновенная лик-ть (Н2) регулир.риск потери банком ликв-ти в теч.операционного дняН 2 = ( Высоколиквидные активы ) * 100% / ( Обязательства по счетам до востребования ); 2)Н текущ.лик-ти (Н3) регулир.риск потери лик-ти в теч.ЗОкаленд.дней. опред. min отнош. суммы ликвид.активов (это краткоср.ц/б кред.до востреб-онкольные) к сумме пассивов банка по счетам до востреб+сроч.вклады до 30дней>=50%. .Н 3 = ( Ликвидные активы ) * 100% / ( Обязательства до востребования и сроком до 30 дней ). 3)Н долгосроч.лик-ти (Н4) -регул.риск потери ликвидности в рез-те размещ.ср-в в долгоср.активы и опред. mах допуст.отнош.кред.треб.б-ка со сроком погаш >1 г. к собствееным средствам б-ка и обяз-вам со сроком погаш >1. Н 4 = ( Выданные кредиты со сроком погашения свыше 1 года ) * 100% / ( Капитал банка + Обязательства сроком свыше 1 года ) .4)Н общей Л (Н5) -регул.риск потери Л и опред.яип отнош.лик-х активов к сумме активов б-ка за вычетом обяз-х резервов Н 5 = ( Ликвидные активы ) * 100% / ( Общая сумма активов ) . 5) mах размер риска на 1заем-ка-регул.кред.риск б-ка в отнош. в отнош 1 з-ка и опред.mах отнош.совокуп.суммы кред.треб.б-ка к з-ку (<=25%). 6)mах размер крупных кред.рисков -регулир.совок.вел-ны кр.кред.рисков и опред.тах соот.совок. вел-ны этих р. и кап-ла б-ка (<=800%) 7)mах размер кред-в банковских гарантий и поруч-в предост-х б-ом своим акционерам или уч-ам к СС (<=50%) 8)Н достат-ти СС или кап-ла б-ка- огранич. Риск несост-ти б-ка и опред-т треб-ия по min величине СС, необх для покрыт.банк-х рисков. H=Капитал/(Активы с уч.степени риска - Обяз.резервы.

Деятельность ком.банков по управлению ликвидностью направлена на выполнение обязательств своих клиентов. Процесс управления лик-ью – это совокупность методов по управлению активами и пассивами. В мир. Практике управление ликвидностью осуществляется посредством использования ряда методов. Наиболее распространенные: метод общего фонда средств (При использовании данного метода распределение совокупной суммы банковских ресурсов между различными видами активов производится независимо от источника образования ресурсов) и метод распределения активов (позволяет преодолеть ограниченность метода общего фонда средств. Модель распределения активов устанавливает, что размер необходимых банку ликвидных средств зависит от источников привлечения фондов. Этим методом делается попытка разграничить источники средств в соответствии с нормами обязательных резервов и скоростью их обращения или оборачиваемостью) В целях регулирования необходимого уровня ликвидности при размещении активов должны соблюдаться условия: 1)размещение активов должно обнеспечивать банку определенный доход; 2) при этом риск банка не должен повышаться. В целях эффективно управления активами их принято подразд. На группы: 1)налич. Ден.ср-ва и краткосроч.обяз-ва, которые быстро и с незначит. Потерями можно превратить в налич. 2) ссуды, предоставляемые банком другим ком.банкам или ком.организщациям.3) инвестиции в ценные бумаги.4)прочие активы.

Управление активами – это изменение их структуры по отдельным группам-видам на основе результата анализа их фактического состояния на конкретную дату и в динамике. Наибольшее влияние на ликвидность банков оказывают состав и структура кредитного портфеля. Управление пассивами: постоянный поиск источников привлеченных и заемных средств и выбор среди них самых надежных и дешевых. На практике процесс управления активами и пассивами происходит одновременно, поскольку они взаимосвязаны и взаимозависимы. Экономическая устойчивость банка во многом определяется финансовыми результатами его деятельности, уровнем принимаемых банком рисков в сочетании с его ликвидностью и доходностью. Ликвидность — важнейшая качественная характеристика деятельности банка, свидетельствующая о его надежности, стабильности, устойчивости. Для обеспечения ликвидности банку необходимо формировать такую структуру баланса, при которой активы, не утрачивая своей стоимости, могут своевременно преобразовываться в денежные средства по мере востребования пассивов.

Вопрос 35. Кредитование физических лиц коммерческими банками: состояние и перспективы развития.

По сути потребительский кредит– “это продажа торговыми предприятиями потребительских товаров с отсрочкой платежа или предоставление банками ссуд на покупку потребительских товаров, а также на оплату различного рода расходов личного характера (плата за обучение, медицинское обслуживание и т.п.)”.

Потребительский кредит ускоряет процесс получения определенных материальных благ, которые физ. Лицо могло получить позднее при условии накопления определенной суммы денежных средств. Предоставление кредита населению повышает его платежеспособность и жизненный уровень, а также ускоряет реализацию товаров и способствует созданию материальных благ. Объем потреб кредитов активно влияет на формирование покупательного фонда населения и его соответствие объему и структуре товарного фонда. При ПК в качестве заемщика выступают физические лица; кредиторы – ком. Банки, предприятия торговли и ломбарды. В отличие от банковского кредита, часть ПК предоставляется с участием посредников(авто, торг).ПК, в отличие от других форм кредита, в большей мере регулируется государством, т.к. это связано с уровнем жизни.

Признаки классификации ПК: 1)по целевому назначению (на неотложные нужды, на недвижимость); 2) по субъектам кредитных отношений (банк, предприятие торговли, автосалон, ломбард); 3)по способу организации предоставления(наличная и безналичная форма); 4)по формам предоставления (товар, деньги); 5)по способу получения и погашения (ссуда общей суммой, ссуда частями); 6) по виду объекта кредитования (товары, услуги); 7)по порядку предоставления (зачисление денег на текущий счет, выдача наличных, зачисление на карточку). По объектам кредитования ПК разделяются на 2 вида: на текущие цели и на затраты капитального характера. Кредиты на текущие цели в свою очередь подразделяются на: 1) кредиты для приобретения товаров длительного пользования – мебель, бытовая техника и т.п.; 2) кредиты на неотложные нужды (необеспеченные денежные ссуды); 3) автокредиты (классические автокредиты, экспресс-автокредиты, автокредиты с обратным выкупом по схеме trade-in); 4) образовательный кредит и кредит на отдых, на медицинские услуги; 5) приобретение кредитных карт. К кредиту на капитальные затраты относятся кредиты на ремонт квартир и домов, приобретение и строительство жилья и земли под строительство. Такой кредит на 100% требует обеспечения в виде поручителей, движимого или недвижимого имущества. Частным случаем такого кредита вступает ипотека .Не каждый может получить потребительский кредит, для финансового учреждения, предоставляющего вам кредит, важно знать, что его деньги будут возвращены вместе с процентами и остальными выплатами. Для этого им нужно выяснить вашу 'кредитную историю'. В зависимости от порядка предоставления потребительские ссуды коммерческих банков и специальных финансово-кредитных учреждений делятся на несколько видов: 1.Банки покупают у розничных торговцев долговые обязательства покупателей, в результате чего роль кредитора от розничного торговца переходит к банку. Хотя эти обязательства розничные торговцы гарантируют, но не редко такие гарантии, как таковые, отсутствуют. Стоит лишь надеяться на обеспечение кредита, которым служат купленные в кредит товары. 2.Прямые банковские ссуды, которые предоставляются под гарантию третьего лица - поручителя с уплатой последнему заёмщиком определённого вознаграждения. Обеспечением таких ссуд является приобретённые за их счёт товары или будущие доходы заёмщика.

Оценка платежеспособности заемщиков сберегательным банком: П=Дчист*К*t. К- коэффициент, t – число месяцев, на которые берется кредит.Обычные кредиты: К=0,7 (до 40 тысяч), К=0,8 (более 40 тысяч) Кредит на неотложные нужды: К=0,7 (до 5 тысяч), К=0,8 (более 5 тысяч) Жилищный: К=0,8 (до 21 тыс.) К=0,9 (более 21 тыс.) Погашение кредита производится ежемесячно равными долями начиная с 1 числа месяца, следующего за месяцем заключения кредитного договора. Последний платеж производится не позднее даты, установленной договором. При предполагаемом снижении доходов заемщика в течение периода действия кредитного договора (например, достижение пенсионного возраста) составляется график платежей, в котором предусматривается погашение большей части кредита на начальном этапе договора. При этом размеры платежей устанавливаются с соблюдением следующего условия: - в периоде, приходящемся на трудоспособный возраст, сумма единовременного платежа по кредиту вместе с максимальной суммой платежа по процентам (за 30 дней со всей суммы кредита) не должна превышать величину Дч1 х К1; - в периоде, приходящемся на пенсионный возраст, сумма единовременного платежа по кредиту вместе с суммой платежа по процентам (за 30 дней от остатка основного долга на момент наступления пенсионного возраста) не должна превышать величину Дч2 х К2. В последние годы потребительское кредитование в России развивалось поистине стремительными темпами, однако в недавнем времени ситуация начала меняться. Рост рынка заметно приостановился и некоторые аналитик даже прогнозируют в недалеком будущем отрицательную динамику развития. В чем же причина же причина данной тенденции? Причин несколько, самой важной пожалуй является насыщение рынка, практически все платежеспособное население уже имеет потребительские кредиты и не может, или по каким-либо причинам не хочет брать новые. Не менее важной причиной является и недобросовестность многих банков при раскрытии эффективной процентной ставки по кредитам, т.е. в кредитном договоре содержатся скрытые платежи, не указываемые банком во время рекламных компаний и не раскрываемые сотрудниками банка при оформлении банковского договора, в результате чего лицу, взявшему потребительский кредит, приходится выплачивать значительно большую сумму чем ожидалось, что подрывает доверие к конкретному банку и системе потребительского кредитования в целом. Однако не только граждане замедляют рост сегмента потребительского кредитования, во многом это зависит и от самих банков, многие из которых для увеличения объема потребительских кредитов снижают требования при выдаче кредита, что ведет к росту так называемых "безнадежных кредитов", которые по мнению аналитиков являются реальной угрозой для банков. Потенциальный кризис потребительского кредитования может принести ряду банков большие финансовые проблемы и замедлить рост всего сегмента. Поскольку в России нет эффективной системы взыскания, рост объема невозвратных кредитов может стать общей проблемой банковской системы.

Вопрос 36. Валютные операции коммерческих банков.

Важнейшей задачей валютного законодательства является защита российского рубля в условиях параллельного обращения свободно конвертируемых иностранных валют. Центральный банк РФ ежедневно устанавливает официальный курс рубля к иностранным валютам. Данные соотношения учитывают имеющиеся спрос на иностранную валюту на внутреннем рынке и ее предложение, а также в определенной степени корректируются наличием у Банка России валютных резервов. Основным документом действующего в РФ валютного законодательства является Закон РФ «О валютном регулировании и валютном контроле». Он устанавливает принципы проведения операций с российской и иностранной валютой на территории РФ, полномочия и функции органов валютного регулирования и валютного контроля, права и обязанности юридических и физических лиц при владении, пользовании и распоряжении валютными ценностями, ответственность за нарушение действующего законодательства. Проведение валютных операций на территории РФ возможно только через уполномоченные банки, осуществляющие контроль за соответствием проводимых клиентом операций действующему законодательству. Уполномоченный банк – коммерческий банк, получивший лицензию Банка России на проведение банковских операций в иностранной валюте. Традиционно существует 3 вида валютных лицензий – внутренняя, расширенная, генеральная. Внутренняя лицензия дает право на совершение ограниченного круга операций: открытие и ведение валютных счетов клиентов, проведение экспортно-импортных расчетов и неторговых операций, покупка-продажа наличной и безналичной валюты на внутреннем валютном рынке, установление корреспондентских отношений с российскими банками, имеющими генеральную лицензию, и зарубежными банками, принадлежащими РФ. Расширенная лицензия дает право на валютное кредитование и установление прямых корреспондентских отношений с шестью иностранными банками. Генеральная лицензия дает право на проведение всех видов валютных операций на внутреннем и внешних финансовых рынках.проведения валютных операций в настоящее время уже не содержат такого генерального разграничения прав. Существующая система более эластична, она предполагает непосредственное перечисление конкретных прав конкретного банка в выдаваемой ему лицензии. Валютный курс – это цена денежной единицы данной страны, выраженная в иностранной валюте или международных расчетных единицах. ВК отражает взаимодействие нац. И мир. Экономики, т.к. основные характеристики каждой валюты взаимосвязаны с нац. Экономикой, а их количественное соизмерение осуществляется в процессе проведения международных операций. При этом сравниваются цены внутреннего рынка и мирового. Валютная позиция — соотношение требований и обязательств участника срочных сделок операций на валютном рынке. При совершении сделок купли-продажи валюты с отсрочкой исполнения требований и обязательств, что характерно для срочного рынка, у участника возникают на каждый момент определённые требования (позиция покупателя) в получении валюты и/или обязательства (позиция продавца) по поставке валюты. При этом как требования, так и обязательства выражены в определённой валюте. Валютная позиция может быть открытой и закрытой. В случае равенства требований и обязательств банка, фирмы в иностранной валюте его валютная позиция считается закрытой. В случае неравенства требований и обязательств в валюте позиция участника валютного рынка считается открытой. Открытая позиция может быть короткой и длинной. При короткой валютной позиции обязательства (пассивы) по проданной валюте превышают требования (активы) в ней. При длинной валютной позиции активы и требования по купленной валюте превышают обязательства и пассивы в ней. Короткая валютная позиция может быть компенсирована (закрыта) длинной позицией и наоборот длинная - короткой, если совпадают объёмы, срок исполнения сделок и валюта этих позиций. Таким образом, валютная позиция создаётся по конкретной валюте и в ходе операций на валютном рынке может закрываться. Котировки валют — это стоимость единицы одной валюты (называемой базовой), выраженная в единицах другой валюты (называемой котируемой или контрвалютой). Для открытия валютного счета клиент должен представить в коммерческий банк: - заявление на открытие текущего балансового валютного счета по установленной форме; - заявление на открытие транзитного валютного счета; - нотариально заверенную копию устава или положения о деятельности предприятия, учредительный договор; - карточку с образцами подписей я оттиском печати предприятия (в трех экземплярах); - решение о создании или реорганизации предприятия; - справку из налоговой инспекции и пенсионного фонда о регистрации предприятия. На транзитный счет зачисляются в полном объеме поступления в иностранной валюте. На текущем валютном счете учитываются средства, оставшиеся в распоряжении предприятия после обязательной продажи экспортной выручки.

Операции с иностранной валютой на внутреннем валютном рынке РФ осуществляются через дополнительные банки. Уполномоченные банки имеют право покупать и продавать иностранную валюту: - от своего имени, по поручению предприятия и коммерческих банков; - от своего имени и за свой счет.Совершать такие операции по поручению нерезидентов уполномоченные банки могут только с разрешения Центрального Банка России.Если продажу и покупку иностранной валюты уполномоченнй банк осуществляет от своего имени и за свой счет (за рубли), то он должен соблюдать лимит открытой валютной позиции (позиции валютного риска), устанавливаемой ЦБР на конец каждого рабочего дня уполномоченного банка.Размер открытой валютной позиции определяется как разница между суммой иностранной валюты, купленной банком за свой счет, начиная с 1 января отчетного года, и суммой проданной банком за свой счет за тот же период времени иностранной валюты. Классификация валютных операций в РФ: 1.Текущие валютные операции (Экспортно-импортные и бартерные операции. Коммерческие кредиты. Финансовые кредиты). 2.Валютные операции, связанные с движением капитала (Прямые и портфельные инвестиции). Операции "спот". Торговля валютой происходит в виде наличных или срочных операций. Наличные валютные операции осуществляют в основном на условиях "спот", что подразумевает расчет на второй рабочий день после заключения сделки по курсу, зафиксированному в момент ее заключения. Это позволяет перевести средства в любую страну и завершить оформление сделки. Базой для проведения операции "слот" служат корреспондентские отношения между банками. Валютные операции "слот" составляют примерно 90% всех валютных сделок. Главными целями их проведения являются: обеспечение потребностей клиентов банка в иностранной валюте; перелив средств из одной валюты в другую; проведение спекулятивных операций.

Под срочными сделками понимают сделки с датой валютирования не ранее третьего рабочего дня после дня заключения. Форвардные операции—наиболее широко используемый банками вид срочной сделки. Они применяются для страхования валютных рисков или с целью валютной спекуляции. Экспортер может застраховаться от понижения курса иностранной валюты, продав банку будущую валютную выручку на срок по курсу форвард. Импортер может застраховаться от повышения курса иностранной валюты, купив в банке валюту на срок. Особенность опционной сделки, т. е. сделки, объектом которой является опцион, состоит в том, что покупатель (держатель) опциона приобретает не саму валюту, а право на ее покупку (опцион на покупку —опцион ≪КОЛЛ≫ от английского или продажу (опцион на продажу —опцион ≪ПУТ≫). В отличие от обычной форвардной сделки опционная дает покупателю опциона право выбора. Если ему выгодно, он исполняет, или совершает опцион (т.е. покупает или продает определенное количество валюты по условленной цене - цене исполнения, совершения), если невыгодно —не исполняет. За это право покупатель выплачивает продавцу опциона во время подписания контракта премию (цену опциона). В случае неисполнения опциона покупатель теряет только премию. Своп (swap) – это банковская сделка, состоящая из двух противоположных конверсионных операций на одинаковую сумму, заключаемых в один и тот же день. При этом одна из указанных сделок является срочной, а вторая — сделкой с немедленной поставкой. Под арбитражем в валютных операциях понимаются операции по купле – продаже валюты с целью получения прибыли. С точки зрения объекта арбитражной операции выделяют: 1. Валютный арбитраж – покупка валюты с одновременной продажей ее с целью получения прибыли от разницы валютных курсов. 2. Процентный арбитраж операции, связанные с перемещением ресурсов от одной валюты к другой ради улучшения ссудных условий или условий кредитования. Прибыль здесь получается за счет разницы в процентных ставках по различным валютам. Например, получение кредита на иностранном рынке ссудных капиталов, где ставки ниже, и использование эквивалента заимствованной иностранной валюты на другом рынке капиталов, где процентные ставки выше. 3. Товарный арбитраж связан с куплей–продажей различных товаров, как с целью получения прибыли, так и с целью страхования от риска изменения цен путем заключения форвардных сделок, включающих валютный элемент. АРБИТРАЖ КОНВЕРСИОННЫЙ-сделка, при которой покупаются ценные бумаги, затем покупается опцион продавца и продается опцион покупателя, условия которых одинаковы. Валютные риски – опасности валютных потерь, связанных с изменением курса иностранной валюты по отношению к валюте национальной при осуществлении внешнеторговых, кредитных, валютных операций компаниями или частными инвесторами. Хеджирование валютных рисков – страхование от возможного изменения курсов валют. Грамотное страхование валютного риска увеличивает для бизнеса или частного инвестора вероятность получения планируемого дохода, а также снижает затраты и риск. Валютная оговорка — условие внешнеторгового контракта, имеющее целью защиту от валютных рисков. Неустойчивость курсов валют порождает валютные риски, т.е. потери вследствие неблагоприятного изменения курса валюты цены или валюты платежа. Одним из методов защиты от такого рода убытков является привязка курса валюты цены или валюты платежа к другой валюте, курс которой стабилен или имеет тенденцию к повышению. В этом случае при падении курса валюты, в которой осуществляется платеж, согласно условий контракта увеличивается сумма платежа в обесцененной валюте. Международные расчеты – это регулирование платежей по денежным требованиям и обязательствам, которые возникают между странами, юр.лицами и гражданами разных государств. Формы МР: 1)инкассовая – банковская операция, посредством которой банк по поручению клиента получает платеж от импортера за отгруженные в его адрес товары, зачисляя средства на счет экспортера. Экспортер после отгрузки товара направляет своему банку документы, чем подтверждает не только отгрузку, но и передачу собственности на товар. 2)Аккредитивная – соглашение, на основании которого банк обязуется по просьбе клиента произвести оплату документов 3-му лицу, в пользу которого открыт аккредитив.(отзывной, безотзывной, подтвержденный, неподтвержденный, возобновляемые, переводной, покрытый, непокрытый). 3)Банковский перевод- поручение одного банка другому выплатить переводополучателю определенную сумму. 4)Авансовый платеж – данная форма расчета наиболее выгодна для экспортера, т.к. импортер оплачивает товар не только до его отгрузки, но и для осуществления производства.АП осуществляется на часть стоимости контракта(от 10 до 33%).

37) Банковские риски и их характеристика.

Банковский риск — присущая банковской деятельности возможность понесения кредитной организацией потерь и (или) ухудшения ликвидности вследствие наступления неблагоприятных событий, связанных с внутренними факторами (сложность организационной структуры, уровень квалификации служащих, организационные изменения, текучесть кадров и т.д.) и (или) внешними факторами (изменение экономических условий деятельности кредитной организации, применяемые технологии и т.д.).

Риски:

1)От сферы влияния: внешние (не связанные с деятельностью банка или конкретного клиента, это потери, возникающие в результате начавшейся войны, революции, национализации, запрета на платежи за границу, консолидации долгов, отмены импортной лицензии, обострения экономического кризиса в стране, стихийных бедствии.). Виды внешних рисков: страховые, стихийных бедствий, правовые, конкурентные, политические, социальные, экономические и организационные, внутренние (делятся на потери по основой и по вспомогательной деятельности банка), виды внутренних рисков: операционные, технологические, стратегические, бухгалтерские, административные и банковских злоупотреблений.

2)По характеру учёта: По балансовым операциям , по забалансовым операциям.

3)По возможностям и методам регулирования: открытые, закрытые. (Открытые риски не подлежат регулированию. Закрытые риски регулируются путём проведения политики диверсификации, т.е. путём широкого перераспределения кредитов в мелких суммах, предоставленных большому количеству клиентов при сохранении общего объёма операций банка; введения депозитных сертификатов; страхования кредитов и депозитов и др.)

4)По методам расчёта: комплексные, частные (Комплексный риск включает оценку и прогнозирование величины риска банка от его дохода. Частный риск основывается на создании шкалы коэффициентов риска по отдельной банковской операции или их группам)

Классификация рисков банка:

1)Операционный риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам деятельности кредитной организации и (или) требованиям действующего законодательства внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их нарушения служащими кредитной организации и (или) иными лицами (вследствие некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности (недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной организацией информационных, технологических и других систем и (или) их отказов (нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий

2)технологический, возникающий когда вновь созданная система предоставления услуг, становится более эффективной чем имеющаяся до этого. Так же, когда инвестиции в технологию не приводят к ожидаемому снижению издержек. Отрицательный эффект масштаба, может быть следствием неиспользуемой мощности, излишних технологий или неэффективной организации банковской системы.

3) Стратегический риск — риск возникновения у кредитной организации убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития кредитной организации (стратегическое управление) .

4)риск управления - и риск мошенничества со стороны банковского персонала, риск неэффективной организации, риск того, что банковская система вознаграждений не дает эффективного стимула, риск неспособности руководящего состава банка принимать целесообразные решения.

5)банковских злоупотреблений ,риск вызван недостаточной квалификацией банковского персонала, корыстными целями, преследуемыми сотрудниками банка.

6) Процентный риск - возможность понести убытки вследствие непредвиденных, неблагоприятных для банка изменений процентных ставок и значительного уменьшения маржи, сведения ее к нулю или к отрицательному показателю.

7) Валютный риск - опасность валютных (курсовых) потерь, связанных с изменением курсов иностранных валют по отношению к национальной валюте.

8) Рыночный риск тесно связан с процентным, валютным рисками. Рыночный риск означает возможные потери, непредвиденные расходы от изменения рыночной стоимости активов или пассивов, изменения степени их ликвидности. Особо подвержены такого рода риску вложения в ценные бумаги.

9) Риск по формированию депозитов -при формировании ресурсной базы банк должен учитывать вероятность увеличения расходов по привлечению ресурсов в случае изменения ситуации на финансовом рынке. Депозитная политика банка имеет цель обеспечить банк ресурсами на определенное время по определенной цене для осуществления определенных активных операций

10) Риск структуры капитала состоит в том, что при структуре капитала с большим удельным весом статей переоценки основных средств банк, вложивший значительные средства клиентов в кредитные операции со сроком погашения, превышающим сроки привлечения ресурсов при изменении ситуации на рынке может понести как дополнительные расходы (в случае удорожания ресурсов), так и оказаться банкротом из-за критического состояния на рынке ресурсов.

11) Риск несбалансированной ликвидности - опасность потерь в случае неспособности банка покрыть свои обязательства по пассивам баланса требованиями по активам.

12) Кредитный риск — вероятность потерь в связи с несвоевременным возвратом заемщиком основного долга и процентов по нему.

13)Страновой риск — риск возникновения у кредитной орг-ии убытков в результате неисполнения инос-ными контрагентами (юр., физ. лицами) обязательств из-за экон-ких, полит-их, соц-ых изменений, также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национ-ого закон-ва .

38) Методы управления банковскими рисками.

Страновой риск — риск возникновения у кредитной орг-ии убытков в результате неисполнения инос-ными контрагентами (юр., физ. лицами) обязательств из-за экон-ких, полит-их, соц-ых изменений, также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей национ-ого закон-ва .

Банки, имеющие хорошо развитую программу анализа кредитоспособности и с разумным объемом странового риска - на свой собственный счет или косвенно, на счет клиента - часто разрабатывали сложную систему кредитного рейтинга.. Рейтинги присваиваются Комитетом по страховым ограничениям, основываясь на рекомендациях аналитиков-страноведов. Страновой риск можно измерить и выразить в дополнительной доходности, которую будут требовать инвесторы при осуществлении инвестиций в акции или облигации предприятий, работающих в рассматриваемой стране.

Чтобы понять, какова та дополнительная доходность, которую сейчас требуют инвесторы и компенсировать страновой риск, достаточно сравнить доходности гос-ных и корпор-ных облигаций. При этом для увеличения точности вычислений, сравниваемые обл-ии должны обладать примерно одинаковым уровнем ликвидности, кредитного качества. Т. о. разница в доходности корзины корп-ых и гос-ных облигаций будет обусловлена только наличием странового риска для инвесторов, вклад-их ср-ва в корп-вные обли-ии (для гос-ных облигаций понятие странового риска не применимо).

Кредитный риск — риск возникновения у кредитной организации убытков вследствие неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств перед кредитной организацией в соответствии с условиями договора.

В основе процедур оценки кредитных рисков лежат следующие понятия:

вероятность дефолта - вероятность, с которой дебитор в течение некоторого срока может оказаться в состоянии неплатежеспособности; кредитный рейтинг - классификация дебиторов организации, контрагентов эмитентов ценных бумаг или операций с точки зрения их кредитной надежности; кредитная миграция - изменение кредитного рейтинга дебитора, контрагента, эмитента, операции; сумма, подверженная кредитному риску - общий объем обязательств дебитора, контрагента перед организацией, сумма вложений в ценные бумаги эмитента и т.д.; уровень потерь в случае дефолта - доля от суммы, подверженной кредитному риску, которая может быть потеряна в случае дефолта.

Базовая оценка (без учета кредитной миграции) кредитного риска отдельной операции может производиться с различным уровнем детализации:

*оценка суммы, подверженной риску;

*оценка вероятности дефолта;

*оценка уровня потерь в случае дефолта;

*оценка ожидаемых и неожиданных потерь(покрытие ожидаемых потерь производится за счёт формируемых резервов, покрытие неожиданных потерь по кредитным рискам должно производиться за счёт собственных средств (капитала) организации.

Кредитный риск в торговых операциях на условиях отсрочки платежа можно исключить с помощью факторинга. Факторинговая компания выдает поручительство за дебиторов в размере 90% от суммы поставки на срок отсрочки платежа, и в том случае, если дебитор по каким-то причинам не может в срок произвести оплату, факторинговая компания выплачивает финансирование в размере ранее выданного поручительства.

Другой инструмент - это страхование кредитного риска в страховой компании. Объектом страхования являются имущественные интересы Страхователя, связанные с возможностью наступления убытков в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) договорных обязательств Контрагентом (должником) Страхователя.

Процентный риск возникновения фин-ых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного изменения %-ых ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам Банка. Управление %-ым риском осуществляется по всем активам и обязательствам Банка, а также забалансовым счетам, которые связаны с возникновением %-ого риска. Для определения потенциальной величины %-ого риска в Банке используется метод анализа разрыва %-ных ставок. При этом анализе в качестве основного показателя, измеряющего %-ый риск, используется степень несбалансированности между активами и пассивами, чувствительными к изменениям %-ых ставок.

Процентная политика Банка строится на анализе разницы между средневзвешенными процентными ставками по активным и пассивным операциям. Они рассчитываются отдельно по российским рублям и иностранной валюте.

Валютный риск - риск возникновения убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и/или драгоценных металлов по открытым Банком позициям в иностранных валютах и/или драгоценных металлах.

Банк осуществляет управление валютным риском через открытую валютную позицию, исходя из предполагаемого обесценения национальной или иностранной валюты и прочих макроэкономических индикаторов, что позволяет свести к минимуму убытки от значительных колебаний курсов национальной и иностранных валют. Лимиты определяются как для каждой валюты, так и для совокупности позиций во всех валютах. Лимит суммарной (совокупной) текущей открытой валютной позиции согласно требованиям Банка России установлен в процентах от собственного капитала Банка и не может превышать 20%. Лимиты текущих валютных позиций в разрезе отдельных валют не могут превышать 10% собственного капитала Банка.

Валютный риск делится на:*риск изменения обменного курса - риск обесценивания вложений в иностранную валюту вследствие непредвиденного изменения обменного курса,*риск конвертирования, связанный с ограничениями в провидении обменных операций,*риск открытой валютной позиции, возникающий в случае несоответствия по объемам инвалютных активов банка и его обязательств в иностранной валюте.

Методы оценки риска:

* Аналитический метод предполагает анализ зон риска с установлением оптимального риска для каждого вида банковской операции и их совокупности в целом.

* Комплексный риск предполагает оценку размера риска банка в целом. Для этого рассчитываются общие показатели ликвидности, достаточности капитала банка и другое и для оценки риска банка производится сопоставление расчетных значений показателей по банку с требуемым нормативным значением.

* статистический расчет происходит по данным статистических служб и экспертных оценок. В качестве основных показателей можно выделить прирост валового продукта, отношение размера инвестиций, средний уровень инфляции, конкурентоспособность экономики, торговый баланс (экспорт-импорт), общая внешняя задолженность, рост валового национального продукта на душу населения, уровень безработицы и т.д.

39) Характеристика кредитной системы рф и зарубежных стран.

Кредитная система – совок-cть кред-х отн-ий, сущ-их в стране, форм и методов кредитования, банков или др. кредитных учреждений, организующих и осущ-ющих такого рода отнош-я. Ядро всей кред.системы сост-ет банковская система.

Кредитно- банковская система (России):*Центральный банк(производит эмиссию кредитных денег в наличной форме (банкнот), осущ.кредитование коммерческих банков, хранит кассовые резервы других кредитных учреждений, выполняет расчетные операции и осуществляет контроль за деятельностью прочих кредитных институтов.*Коммерческие банки (кредитные учреждения универсального характера, которые осуществляют кредитные, фондовые, посреднические операции, организуют платежный оборот в масштабе национального хозяйства.)*Специализированные кредитно-финансовые учреждения занимаются кредитованием определенных сфер и отраслей хозяйственной деятельности. (Инвестиционные банки, Сберегательные учреждения, Страховые компании, Пенсионные фонды, Инвестиционные компании)

Банковская система Великобритании:*Центральный Банк страны — это Банк Англии.*Депозитные банки.(наиболее крупные банковские монополии:клиринговые банки, доминирующие в депозитно-ссудных операциях внутри страны. Клиринговые банки – заключившие клиринговые соглашения о зачете взаимных требований. Клир-ые банки принадлежат к числу универсальных.*Торговые банки действуют в сфере внешней торговли и международных финансово-кредитных операций.*Банки Содружества.*Иностранные банки в Великобритании. *Консорциальные банки, в которых участвуют, по крайней мере, две стороны, причем ни одна из них не имеет контрольного пакета акций.

кредитные учреждения: страховые компании;учреждения, занимающиеся сберегательными операциями (ссудо-сберегательные ассоциации, взаимные сберегательные банки и др.);финансовые компании;кредитные, строительные кооперативы и так называемые строительные общества;пенсионные фонды, доверительные паевые фонды и др.

Особенности британской банковской системы.:Банк Англии кредитует коммерческие банки не прямо, а через посредников — учетные или дисконтные дома (биллброкеры), а его управляющий еженедельно встречается с руководителями различных ассоциаций, причем не только банковских, но и торговых, и промышленных.*В Великобритании коммерческие и инвестиционные банки разделены (многие инвестиционные банки образовались из «торговых банков»). *Деньги в уставный капитал вносятся учредителями навсегда, т.е. они становятся деньгами банка.

Банковская система Швейцарии:Швейцарская банковская система объединяет более 500 банк-их орг-ций. Все швейцарские банки традиционно делятся на 3 основные категории:*1) три крупнейших банка:1.Union bank of Switzerland;2. Swiss bank corporation; 3.Swiss credit bank.2)* Местные и сберегательные банки, в основном работают с местными вкладчиками в своих регионах, специализируясь на кредитовании и обычных банковских расчетах. Кантональные банки функционируют на территории соответствующих кантонов (по месту образования). Несмотря на их тесную связь с государством, кантональные банки подчиняются коммерческим принципам при ведении своей деятельности.3) частные банки. Основной вид их деятельности — управление инвест-ми портфелями.Отличит. чертой швейцарской бан-ой сист. явл. строгий контроль деятельности банков и инвестиционных компаний. Контроль над банками имеет трехступенчатую структуру и осуществляется Федеральной банковской комиссией, Национальным банком и Швейцарской банковской ассоциацией. Главное назначение закона — защита интересов клиента. Еще одна черта, определяющая высокий рейтинг швейцарских банков, — это банковская секретность.

Банковская система Германии:1) Дойче Бундесбанк (Центральный банк);2) коммерческие банки (универсальные);3) сберегательные банки; 4) кооперативные центральные банки;5) кредитные кооперативы;6) банки специального назначения (государственные и частные ипотечные банки);7) почтовые, коммунальные и сберегательные банки;8) иные специализированные банкиВажнейшая особенность немецкой банковской системы заключается в универсальном характере деятельности коммерческих банков страны.