- •Билет n 1

- •1.Влажность воздуха; абсолютная, относительная влажность,

- •2.Классификация рисков по источникам их возникновения.

- •Билет n 2

- •Водохранилища, характеристика, классификации.

- •Регламентация хозяйственной деятельности человека в целях поддержания экологического равновесия.

- •3. Биоценозы: состав и функциональная структура.

- •Билет n 3

- •Образование осадков. Основные виды осадков.

- •Природные ресурсы и их классификация.

- •Равновесная плотность и механизмы регуляции численности популяции.

- •Билет n 4

- •Реки, определение, классификации по размеру и площади бассейна

- •2. Природно-территориальные комплексы как форма территориальной организации рационального природопользования.

- •3. Понятия "среда", "факторы среды". Классификации факторов среды.

- •5 Билет

- •Озеро, определение, основные морфологические хар-ки.

- •Адаптации человека к условиям окружающей среды.

- •Гетеротипические реакции.

- •6 Би6 Билет

- •Основные экологические проблемы атмосферы и их характеристика

- •2.Концепция экологического риска.

- •3 Половая и возрастная структура популяции.

- •7 Билет

- •Гидросфера и ее составные части.

- •Особо охраняемых природные территории.

- •3. Естественный отбор и его формы.

- •8 Билет!

- •1.Устойчивость природных экосистем

- •Биогеохимическая функция живого вещества по Вернадскому.

- •3.Продуктивность экосистемы. Факторы, влияющие на продуктивность.

- •1.Образование и строение ледников

- •2.Оценка экологического риска и управление риском.

- •3Географические пояса, зоны

- •Подземные воды и их классификация

- •2.Единство и целостность географической оболочки.

- •3.Экологический мониторинг и его задачи.

- •Строение атмосферы.

- •2.Пищевые цепи и пищевые сети.

- •3.Особенности структуры популяции проходных видов рыб

- •Речная система и ее основные характеристики

- •Основы биологического мониторинга. Биоиндикаторы.

- •3.Наземная экосистема. Структура.

- •Билет 14.

- •1.Питание рек. Гидрограф реки. Классификация рек по типу питания

- •2.Биотические связи в биоценозе, их характеристика

- •3.Трофические взаимоотношения у рыб.

- •Билет 15

- •1.Мировой океан и его составные части

- •Основные принципы международного сотрудничества в области охраны окружающей среды.

- •Биоразнообразие биоценоза и энергетическая эффективность.

- •Билет 16

- •Источники экологического права.

- •2.Прямая солнечная радиация и ее изменения в атмосфере.

- •3.Динамика численности популяции.

- •Билет 17

- •Парниковый эффект и его причины

- •2.Критерии и показатели устойчивого развития.

- •3.Вид. Определение, биологическое значение.

- •18 БилеБилет 18

- •Государственное управление природопользованием и его принципы.

- •Основные виды энергии в биосфере. Составляющие энергетического баланса биосферы.

- •Разнообразие и функционирование ландшафтов

- •Билет 19

- •Клетка - элементарная единица жизни

- •2.Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.

- •3.Красные книги - инструмент инвентаризации и охраны редких видов.

- •Билет 20

- •Климат, основные климатообразующие процессы.

- •3.Понятие, функции и предмет экологического права.

- •Билет 21

- •1.Классификация видов мониторинга

- •2. Классификация Подземные воды

- •3.Закон толерантности Шелфорда. Правило оптимума.

- •Билет 22

- •1.Загрязнение окружающей среды и здоровье человека.

- •2.Закон толерантности Шелфорда. Правило оптимума.

- •3. Основные факторы эволюции.

- •Билет 23

- •Основные характеристики реки и ее бассейна

- •Правило Либиха.

- •3. Основные закономерности действия экологических факторов

- •Билет 24

- •Биосфера, ее строение и границы.

- •2.Модель логистического роста, уравнение логистического роста

- •Билет 25

- •Функции живого вещества в биосфере.

- •2.Экологическая ниша.

- •Основные Органеллы клетки и их функции

- •Билет 26

- •1.Поток вещества и энергии в экосистеме.

- •Методы защиты водоемов от загрязнения.

- •3.Учение Вернадского о биосфере.

- •Билет 27

- •Общая характеристика болот

- •2.Основы сохранения биоразнообразия. Территориальная охрана редких видов.

- •3.Международные источники экологического права.

- •Билет 28

- •Составляющие энергетического баланса биосферы.

- •2.Популяционная структура вида.

- •3.Атмосферное давление, циклоническое и антициклоническое движение воз-душных масс.

- •Билет 29

- •Конституция рф как основной источник экологического права.

- •Распределение солености, температуры и плотности воды в мо.

- •3.Биогенный круговорот фосфора, серы

- •Билет 30

- •Формирование подземных вод

- •2.Демографическая политика в странах мира.

- •Билет 31

- •Современные экологические проблемы биосферы.

- •Экологические пирамиды.

- •3.Бесполое и половое размножение

- •Билет 32

- •Экосистема и биогеоценоз: определение, сходство, различие.

- •3.Мониторинг сельскохозяйственных земель

- •Билет 33

- •1.Морские течения и их классификация

- •2.Роль природных ресурсов в экономическом развитии.

- •3.Биотический круговорот и продуктивность экосистем.

- •Билет 34

- •Высотная поясность и ее причины. Типы высотной поясности.

- •Характеристика явления

- •Типы высотной поясности

- •Примеры типов высотной поясности

- •2.Климаксная экосистема и ее особенности.

- •Билет 35

- •2. Определение понятий «популяция». Свойства популяции.

- •3Основные физические и химические свойства воды.

- •Билет 37

- •1.Природно-ресурсный потенциал

- •Природные ресурсы классифицируются:

- •Размещение природно-ресурсного потенциала России* (в %)

- •2.Юридическая ответственность за экологические правонарушения.

- •3. Экономические инструменты механизма природопользования.

- •Билет 38

- •1.Основные типы климатов Земли.

- •2. Современные иммиграционные процессы, их типы и причины.

- •[Классификация миграционного движения

- •Причины миграции

- •Современные тенденции международной миграции

- •3. Демография популяции. Кривые выживания.

- •Билет 39

- •1.Ресурсная обеспеченность регионов мира

- •1. Россия – 17,1

- •5. Россия – 5,5

- •2Популяционные циклы

- •3.Экологические преступления. Экоцид

- •Билет 40

- •Пространственная структура популяции и механизмы ее поддержания.

- •Механизм природопользования и охраны окружающей среды

- •3.Периодический закон географической зональности. Понятие Зональности

- •Билет 41

- •1.Круговорот воды

- •2.Общие представления о первичной продукции

- •3.Мониторинг состояния водных ресурсов

- •Билет 42

- •Влияние человека на функции живого вещества в биосфере.

- •2.Принцип «загрязнитель платит» в экономическом механизме природопользования

- •3.Половая структура популяции разных видов рыб.

- •Билет 43

- •1.Влияние промысла на структуру популяции рыб.

- •Мониторинг состояния лесного фонда

- •3.Динамика экосистем. Сукцессии

- •Билет 44

- •1.Почва как среда жизни

- •2.Факторы экологического риска.

- •3.Типы экосистем.

- •Билет 44

- •Экологические и экономические проблемы сохранения биоразнообразия.

- •Принципы рационального использования и воспроизводства природных ресурсов.

- •3.Свойства воздушной среды. Состав воздуха. Значение основных газов в жизни организмов.

- •Билет 46

- •1.Гидросфера как среда обитания, ее основные особенности.

- •2.Окружающая среда и наследственность.

- •Влияние наследственности и окружающей среды на человека

- •3.Воздействие гидростроительства на водные экосистемы.

- •Билет 47

- •Региональные проблемы экологии человека.

- •Глава 1. Основные экологические проблемы

- •1.1 Загрязнение литосферы

- •1.2 Загрязнение гидросферы

- •1.3 Загрязнение атмосферы

- •2.Охрана и рациональное использование водных биологических ресурсов

- •3.Экономическое стимулирование рационального природопользования и охраны окружающей среды.

- •Техногенные системы и концепция экологического риска

- •Биомониторинг: биоиндикация, биотестирование. Критерии выбора биоиндикаторов и тест-организмов.

3.Половая структура популяции разных видов рыб.

Соотношение полов в нерестовом стаде, характер распределения особей разного пола по размерным и возрастным группам, изменения соотношения полов в процессе размножения различны у разных видов рыб и отражают специфику взаимосвязей популяции данного вида со средой. Половая структура популяции вида — такое же его приспособительное свойство, как и все другие признаки и свойства вида.

На изменение условий жизни популяция отвечает изменением половой структуры.У многих видов соотношение полов в нерестовой популяции близко к равному. Это отмечается у видов рыб, принадлежащих к разным группам, в частности у калуги и осетра Амура, воблы Северного Каспия и др.

Однако соотношения полов у рыб могут быть и самыми разнообразными: у одних видов постоянно преобладают самцы или самки, у других встречаются популяции, представленные только самками ( у серебряного карася) некоторым видам свойствен гермафродитизм( спаровые)

Соотношение полов различно и у рыб разного размера и возраста в пределах одной нерестовой популяции. Не остается оно постоянным и в различных частях ареала вида.

Часто самки преобладают у рыб с низкой плодовитостью, у которых самцы охраняют икру нескольких самок (самцы бычка-бубыря крупнее самок, но количество их намного < (13%)). Больше самок наблюдается также у рыб, у которых самцы нерестуют порционно, а самки единовременно, отчего самцы могут участвовать в нересте с несколькими самками ( у пескаря в Москве-реке ). Постоянное преобладание самок может быть у морских пелагофильных рыб. Самки таких рыб откладывают икру в воду, насыщенную молоками, и икра, всплывая через толщу молок, оплодотворяется( у черноморского мерланга).

Сложная закономерность в динамике соотношения полов наблюдается у серебряного карася. Быстрорастущая популяция состоит только из самок, у мелкой формы есть и самцы (от 4,2 до 26,1%). В бессамцовых популяциях осеменение икры серебряного карася осуществляется обычно самцами других видов, часто не близкородственных.

Приспособительное значение бессамцовых популяций серебряного карася заключается в том, что популяция может существовать и в очень неблагоприятных условиях и быстро восстанавливается единичными особями.. В плохих условиях, когда возрастает диапазон изменчивости, у серебряного карася возникают быстрорастущие и тугорослые формы и среди последних появляются самцы.

Билет 43

1.Влияние промысла на структуру популяции рыб.

При изучении природных рыбных популяций (стад) обнаруживается ярко выраженная гетерогенность, их дифференцированность на более мелкие, генетически отличающиеся субпопуляции.

Обнаружение такой системной организации популяций имеет принципиальное практическое значение. Очевидно, что если мы хотим осуществлять рациональный промысел, имея дело с системой, то должны подходить к ней как к целому с учетом ее внутренней структуры. Вместе с тем рыбаки обычно игнорируют эту организацию стад, вследствие чего происходит разрушение популяционных систем.

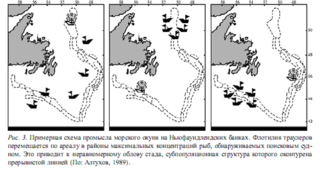

Для иллюстрации сказанного обратимся к типичной картине морского рыбного промысла, стратегия которого, как известно, включает две главные акции - разведку достаточно плотных скоплений рыб поисковым судном и, после их обнаружения, вылов флотилией промысловых судов. Чтобы показать эту картину в динамике, можно изобразить ее в виде серии следующих друг за другом "кадров" (рисунок), которые демонстрируют вскрытую нами цепь генетически отличающихся субпопуляций морского окуня. Понятно, что при подобном типе промысла, когда суда всякий раз устремляются в тот участок ареала, где скопление рыб характеризуется максимальной плотностью, одни субпопуляции перелавливаются, другие недолавливаются.

В конечном счете происходит нарушение естественно сложившихся каналов миграционной связи между элементами системы, разрушается генетическая структура популяции. Этого можно было бы избежать, равномерно облавливая стадо как целое, с непременным учетом пространственной субпопуляционной организации.

Столь на первый взгляд абстрактная схема получила прямые доказательства при изучении последствий промыслового воздействия на подразделенные популяции тихоокеанского лосося - нерки, размножающейся в озерах Камчатки. Важная биологическая особенность нерестовых популяций нерки - уникальная картина изменчивости производителей по длине тела: самки характеризуются одновершинным распределением, тогда как для самцов прослеживается четко выраженная двувершинность (Алтухов, 1983). В это время в водоемах обнаруживаются три легко распознаваемые группы рыб: мелкие самцы, крупные самцы и самки, занимающие между двумя группами самцов промежуточное положение по признаку "длина тела".

Мало того, в процессе промысла можно видеть, как со временем в исследуемой популяции существенно возрастает доля мелких половозрелых самцов. Такие, как правило, трехлетние самцы (их местное название на Камчатке - "каюрки", канадцы называют их "джек", американцы - "грилз") лишь с небольшой частотойвстречаются в нативных, мало облавливаемых стадах.

Напротив, в популяциях, испытывающих систематическое промысловое воздействие, количество мелких, рано созревающих самцов резко возрастает. Этот процесс в настоящее время в большей или меньшей мере характерен практически для всех популяций тихоокеанских лососей, размножающихся в разнообразных речных системах по обе стороны Северной Пацифики и интенсивно облавливаемых промыслом с начала нашего столетия.

Ярким примером, иллюстрирующим это правило, может служить стадо нерки оз. Дальнего (п-ов Камчатка), биология которого детально изучена начиная с 1930-х гг. благодаря работам Ф.В. Крогиус (цит. по Алтухов, 1989). Если в 1930-х гг . численность нерестовой части дальнеозерского стада составляла около 100 тыс. производителей, а доля каюрок среди половозрелых самцов не превышала 0,2%, то в 1960-1970-е гг. . численность производителей сократилась до 2-5 тыс. и доля каюрок увеличилась до38 % .

В чем же причина столь драматических изменений? Исследования показали, что главный фактор - селективный морской промысел, из поколения в поколение нарушающий генетическую структуру стад нерки из-за непропорционального изъятия жаберными сетями крупных, более гомозиготных старых самцов. Другие рыбы, идущие на нерест и отличающиеся генетически от крупных самцов, облавливаются промыслом или равномерно (самки), или недолавливаются (мелкие самцы), что и приводит к резкому изменению исторически сложившейся популяционно-генетической структуры стада (Алтухов, 1989).

Дело в том, что в нерестовых стадах нерки существует весьма консервативная система так называемых селективных скрещиваний. При формировании брачных пар на нерестилищах самки отдают предпочтение старым, медленно растущим, более гомогизотным крупным самцам и лишь в маловодные годы и на мелководных нерестилищах, куда крупные самцы не могут проникнуть, репродуктивный успех сопутствует быстрорастущим молодым, более гетерозиготным самцам.

Промысел нарушает естественную систему воспроизводства, и более гетерозиготные (гетерозисные) мелкие самцы во все большей мере передают свои гены последующим поколениям (хотя обычно гетерозисные животные характеризуются увеличенными размерами, у нерки это не так, поскольку рыба размножается только раз в жизни и после нереста производители погибают). Доля крупных рыб в стаде уменьшается, нарушается равновесное соотношение полов, увеличивается скорость полового созревания, сокращается средняя продолжительность жизни и, как следствие, возрастает темп смены поколений.

Одновременно падает численность стада, так как мелкие самки имеют более низкую плодовитость. Таким образом, в условиях снижения воспроизводительной способности стада даже постоянный по интенсивности промысел, вполне совместимый с изначальными продукционными возможностями популяции, приводит к сокращению ее численности в поколениях только из-за непропорционального изъятия рыб определенных генотипов (Алтухов и др., 1997; Altukhov et al., 2000).

Обнаруженные процессы свойственны не только стадам тихоокеанских лососей, но и другим видам рыб - объектам промысла. Во всех до сих пор детально исследованных случаях картина была однотипной – мониторинг промысловых стад вскрывает их измельчание, омоложение, возрастание доли рано созревающих мелких самцов. Поскольку направление отбора оказывается неизменным (в пользу гетерозигот), внутрипопуляционная компонента генного разнообразия возрастает, тогда как межпопуляционная - падает, приводя к снижению локальной генетической дифференциации….

Искусственное воспроизводство. Генетические последствия искусственного вос-

производства лучше всего рассмотреть на примере лососей. Как уже подчеркивалось, их стада - сложноструктурированные популяционные системы, состоящие из множества дискретных субпопуляций. Если мы воспроизводим такие системы искусственно на рыбоводных заводах, то должны осуществлять сбор половых продуктов на всем протяжении нерестового хода, а не ограничиваться использованием лишь части дифференцированного генофонда. Чем более рельефна субпопуляционная структура популяции, тем меньше шансов воссоздать целое по его отдельной части. К сожалению, это обстоятельство на рыбоводных заводах нередко игнорируется и, как следствие, генетическое разнообразие популяций сокращается, что показано, например, для Salmo clarki и S. salar.

Нами выполнен мониторинг трех соседствующих нерестовых популяций горбуши Южного Сахалина - двух нативных (реки Фирсовка и Бахура) и одной искусственно воспроизводимой (р. Найба) (расстояние между реками - несколько десятков километров) (Алтухов и др., 1997). Популяция Найбы поддерживается рыбоводным заводом, благодаря деятельности которого численность местного стада увеличилась, судя по уловам, в несколько раз. Вместе с тем за последние годы в биологической структуре рыбоводного стада произошли изменения: рыба стала заметно крупнее, увеличилась частота самцов, стала сокращаться численность.

Для выяснения механизма процесса, приведшего к такого рода сдвигам, мы проделали следующее: 1) по совокупности аллозимных локусов, идентифицируемых методами электрофореза, сравнили генетические характеристики самцов-производителей, используемых и отбраковываемых в рыбоводном процессе; 2) проследили динамику соотношения полов и длины тела рыб в ряду поколений искусственно воспроизводимой найбинской популяции; 3) сопоставили ее генетические и биологические параметры с аналогичными параметрами двух нативных стад, размножающихся в соседних реках.

Кроме того, для выяснения связей индивидуальной гетерозиготности с биологически важными признаками у самцов, помимо длины тела, исследовали частоту аномалий (искривлений, расщеплений, срастаний) жаберных тычинок как показатель стабильности онтогенеза. По степени выраженности эти нарушения можно подразделить на две группы: слабые (затронута только одна жаберная дуга) и сильные (затронуты две и более дуг); в сравнительном анализе нами принимались во внимание только сильные аномалии.

Динамика длины тела и соотношения полов у найбинской горбуши оценивалась по рыбоводным материалам начиная с 1973 г . за весь период ее регулярного разведения. Аналогичные данные для самовоспроизводящейся популяции горбуши соседней р. Фирсовки собраны в процессе наших собственных работ. Идентификация генотипов осуществлялась по шести аллозимным локусам.

На рыбоводном заводе при искусственном оплодотворении отдельных порций икры, каждую из которых получают от 50 самок, используются молоки 20-30 самцов. Кроме того, сбор половых продуктов, как правило, осуществляется в начале нерестового хода, когда преобладают самцы, и в середине его, когда соотношение полов близко к равновесному . Сравнение самцов, использованных в рыбоводном процессе (n = 300, длина тела 52,6 ± 0,2 см), с отбракованными ("контрольная" группа, n= 293, длина тела 47,8 ± 0,1 см) свидетельствует о предпочтении рыбоводами крупных рыб. Для отбираемых самок такой селективности не выявлено. Особенно важен тот факт, что между контрольной группой самцов и самцами, использованными в скрещиваниях, различия наблюдаются также и по уровням аллозимной гетерозиготности, и по частоте рыб с аномалиями жаберных тычинок: крупные самцы, взятые для рыбоводных целей, оказались более гомозиготными по сравнению с контрольной группой (доля гомозиготных рыб 0,443 ± 0,029 и 0,369 ± 0,028 соответственно; различие достоверно при Р < 0,05); у них же выше частота рыб с аномалиями жаберных тычинок (Р < 0,05).

Если предположить, что такой отбор был в той или иной мере систематическим на протяжении более 16 лет искусственного воспроизводства горбуши р. Найбы и, как правило, в воспроизводство не вовлекалась "арьергардная" часть стада, характеризующаяся избытком самок, следовало ожидать вполне определенных сдвигов в биологической структуре популяции: снижения гетерозиготности по аллозимным локусам, увеличения длины тела, нарушения оптимального соотношения полов за счет нарастания доли самцов (так как сбор икры осуществляется главным образом на раннемигрирующих группах рыб, среди которых высока частота самцов)