- •Вопрос 1

- •Вопрос 2.

- •Вопрос3.

- •Вопрос 4.

- •5.Сущность и содержание управленческой деятельности

- •6.Управленческий труд и его специфика

- •7.Принципы управления: сущность и характеристика

- •8.Функции управления производством: сущность и взаимосвязь

- •9.Управленческие решения и методы их принятия.

- •10.Личность, власть и авторитет менеджера

- •11.Деловые переговоры.

- •12. Организационная структура и структура управления предприятием, организацией

- •1. Линейная структура характеризуется четким единоначалием.

- •6. Проектная структура управления

- •13.Культура управленческого труда

- •14.Управление конфликтами на предприятии

- •15.Стиль руководства: понятие, классификация по признакам

- •16. Формы опл. И стимул-я труда рук-лей и спец-тов

- •17. Самоуправление

- •18) Менеджмент риска: концепция управления риском, этапы управления, риск-тейкер

- •Методы управления рисками

- •19) Организация подготовки и проведения деловых совещаний.

- •20) Профессиональная этика руководителя

- •21).Эффективность труд руководителей и специалистов

- •Система управления персоналом (суп): структура, основные задачи и функции

- •Определение способов рекрутированния привлечения персонала

- •Адаптация, обучение, повышение квалификации работников

- •23. Принципы построения системы управления персоналом

- •24.Технология управления персоналом: сущность и содержание

- •Технология уп

- •Кадровое планирование в организации

- •Источники, организация найма и приема персонала на работу

- •Организация отбора кадров

- •Деловая карьера и ее развитие

- •30. Современные концепции маркетинга

- •31. Моделирование поведения потребителя при совершении покупки

- •33. Конкурентоспособность и качество товаров

- •34. Процесс сегментации рынка

- •4. Выбор целевых рыночных сегментов

- •35.Формы продвижения товара

- •36. Организация службы маркетинга на предприятии

- •37. Позиционирование товара: назначение и сущность

- •Карта позиционирования товаров

- •38. Товарная структура рынка и оценка его конъюнктуры

- •Процесс исследования конъюнктуры рынка

- •39. Сервис в системе товарной политики: принципы, задачи, варианты организации

- •40.«Паблик рилейшнз»: понятие, функции и методы

- •41. Товарная политика предприятия: сущность, система формирования ассортимента

- •42. Ярмарки и выставки на товарном рынке: назначение, организация проведения

- •43.Качество как фактор успеха в условиях рыночной экономики.

- •44. Формирование и развитие управления качеством

- •45. Принципы управления качеством: сущность и характеристика

- •Концепция обеспечения качества продукции:

- •1. Общие положения

- •2. Роль качества продукции и услуг в реализации национальных интересов России и цели настоящей Концепции

- •3. Основные направления национальной политики в области качества продукции и услуг

- •4. Реализация национальной политики в области качества продукции и услуг

- •46. Функции управления качеством: сущность и взаимосвязь

- •47. Система качества: понятие, назначение, состав

- •48. Организационная деятельность: понятие, сущность, объекты и субъекты, функции

- •49. Законы организации в статике (структурах), в динамике (в процессах)

- •50. Организационная культура: понятие, элементы структуры, управление

- •51. Организация хозяйственных товариществ и хозяйственных обществ

- •52. Организация производственных кооперативов

- •53. Организация государственных и муниципальных унитарных предприятий

- •54 Система управления как объект исследования: понятие, основные характеристики, методология исследования

- •55.Методы исследования систем управления

- •2.1.Экспертные методы исследования.

- •56. Исследование менеджмента предприятий и организаций

- •57. Исследование процессов управления: задачи и методы

- •58. Оценка эффективности систем управления: сущность, задачи, показатели

- •63. Инновации и инновационный процесс: понятие и сущность

- •64. Инновационный менеджмент: возникновение, становление, задачи и формы

- •65. Организация инновационного менеджмента

- •66. Управление инновационными проектами: задачи, методы, показатели оценки

Прибыль и цена резко падают, производство не выгодно. Причины снижения спроса: появление более совершенных товаров, изменение вкусов потребителей, происходящие изменения во внешней среде. Фирма должна пересмотреть объем запасов товара, распродать остатки товара, проанализировать ЖЦТ и снять с производства товары, не приносящие прибыль. Совок-ть всех товаров, выпускаемых фирмой, наз-ся программой.В пром-ти это произв-ая программа, а в торговле – ассортимент.

|

Вывод на рынок |

Рост |

Зрелость |

Спад |

Сбыт |

Слабый |

Быстро растущий |

Стабильный |

Падающий |

Прибыль |

Незначительный |

Максимальная, Растущая |

Максимальная |

Низкая |

Потребители |

Новаторы |

Массовый |

Рынок |

Консерваторы |

Число конкурентов |

Небольшое |

Устойчивое |

Большие |

Падает |

Стратегические усилия |

Расширение рынка |

Расширение ассортимента |

Отстаивание доли рынка |

Изъятие убыточных товаров |

Затраты на маркетинг |

Высокие |

Более низкие |

Сокращающиеся |

Низкие |

Усилия маркетинга |

Формирование представления о товаре |

Формирование представления о марке |

Закрепление приверженности к марке |

Выборочное воздействие |

Цена |

Самая высокая |

Высокая, но падает |

Низкая |

Выборочно возрастающие |

Матрица «ТОВАР – РЫНОК».

33. Конкурентоспособность и качество товаров

Конкурентоспособность товара – это относительная характеристика товара, которая отражает его отличия от аналогичного или однотипного по двум показателям:- затратам; - качеству товара.Иначе говоря, под конкурентоспособностью понимаются качественные и стоимостные характеристики товара, определяющие его успех на рынке или преимущества перед товарами-конкурентами.Потребитель оценивает конкурентоспособность как совокупность показателей, отражающих качество товара и затраты на него.

1 группа – показатели качества – складывается из технического уровня товара(соответствие стандартам и нормативам) и его полезности(наличие необходимых для покупателя покупательских св-в) с точки зрения потребителей.

2 группа – затратные показатели – складывается из цены покупки(цена, по которой приобретается товар,в чеке) и цены потребления(затраты на эксплуатацию товара в период срока его службы). Конкурентоспособность товара должна отвечать двум условиям: 1.Исходные характеристики товара должны быть не меньше требований потребителей (если нам требуется цветной телевизор, то телевизор с черно-белым изображением нас не устроит изначально.

2.Цена потребления должна соответствовать покупательской способности и быть возможно более низкой (например, интернет при всех своих достоинствах недоступен большинству граждан из-за высокой платы за пользование.

Методы оценки конкурентоспособности товара: 1.Сравнение скорости и объемов розничной продажи товаров фирмы с товарами-конкурентами за определенный период времени. Данный метод прост в применении: отслеживается динамика покупок товаров и составляются соответствующие графики и диаграммы. При применении этого метода необходимо соблюдать условия идентичности реализации (по времени, месту продаж и т.д.). Кроме того, для сравнения необходима отчетность точек розничной торговли или фирм-производителей.

2.Расчет коэффициентов конкурентоспособности товара.

А) Определяются степени важности отдельных потребительных свойств товара коэффициент весомости потребительских свойств = xi/сумма xi =V

б) каждый эксперт оценивает потребительские св-ва конкретных образцов товара

в) рассчит-ся средняя оценка потреб-х св-в изучаемых марок по группе экспертов

г) рассчит-ся обобщенные оценки потребит св-в изучаемых марок с учетом степени важности: Рj=сумма(Pij*Vi) д) коэф-т конкурентоспособности относительно идеальной модели или друг друга (K=Pj/Ридеал. Вместо Ридеал можно поставить обобщенные потребительские оценки других исследуемых образцов. Если коэффициент конкурентоспособности больше единицы, то модель Рj предпочтительнее для покупателя. Если коэффициент меньше единицы, то конкурент сильнее).3.Балльная оценка товаров фирмы и товаров-конкурентов (обычно применяется на выставках). – прямая шкала с делениями.4.Шкала сравнения. – вертикальная кривая. 5.Карта позиционирования. –с-ма координат по двум свойствам.6.Метод экспертных оценок.

34. Процесс сегментации рынка

Предприятие на рынке может действовать исходя из подходов:

агрегирование – охват рынка в целом на основе выпуска в целом одного или нескольких видов товара рассчитанного на широкий круг потребителей.

дифференцирование – максимальный учет особенностей отдельных участков рынка. Основано на сегментации рынка.

Сегментация – разбивка рынка на отдельные части отличающихся друг от друга характеристиками спроса на товар и услуги, а также реакцией на комплекс маркетинговых действий.товарный рынок – для одного потребителя, по одной технологии изготовляется один товар (сумки).Рынок – сумма технологий для потребителей и удовлетворение одной потребности.Отрасль промышленности – одна технология, много потребителей и много потребностей.

Группы критериев сегментации:

1. объективные (социально-экономические, демографические, географические).

2.субъективные (психологические, поведенческие, ситуационные).

Процесс сегментации:

формирование критериев сегментации

выбор метода сегментации

оценка полученных сегментов

Сегмент д. б. достаточно емким, д. иметь перспективы дальнейшего роста. Желательно, не д.б. об-ом деят-сти конкурентов. Во всех случаях д.б. варианты различия м\д сегментами потребителями и под нее выделяем потребителей.

4. Выбор целевых рыночных сегментов

Предпр-е м. работать на рынке используя подход: 1)массовый Марк –это обращение ко всему рынку сразу без различия сегмента ;2)товарно –дифференцированный Марк – предпр-е, ориентируясь на весь рынок или больш. часть сегмента увел-ет разнообразие товаров ;3)концентрируемый Марк - ориент-я на выпуск товаров макс приспособ-х к требов-ям сегмента.

Выбор цел-го рынка обусловлен факторами: ресурсы пред-я , однор-ть товаров, этап ЖЦТ, однор-ть рынка ,маркет стратегии конк-в

5.позиционирование товара

6.разработка плана-маркетинга

Методы сегментации:

метод группировок – совокупность объектов последовательно разбивается на группы по наиболее значимым факторам.

2)ситуационная сегмент-я: базир-ся на различие в социально –демограф-м положении, опирается на различие в покупател. предпочтениях. Берется 2-3 признака(возраст, район, проживания) 3)сегмент-я по выгодам- базир-ся на с-ме ценностей людей. необх.данные: список св-ств или выгод, кот-е связ-ся с товаром, оценки важности св-ств, групп-вка покупателей дающих одинак. оценки св-вам, оценки размера и профиля покупателей кажд. выявл. сегмента. 4)поведенческая сегмент-я основа поведение при покупке. Исп-ся критерии:1) статус пользователя (потенциал. пользов-ли, не пользователи, испол-ют товар в первые, регулярные и не регулярные пользов-ли) 2)уровень пользователя товаром (мелкие, средние и крупные пользователи. Рассматр-ся какая группа обеспеч-ет макс объем продаж. 3)уровень лояльности( безусловно лояльных, умеренно лояльных и не лояльных 4)чувств-ть фактора маркетинга (чувствительность к цене, спец предложение и т.д.)5) психографическая сегментация критерии: 1)активность – характер-е поведение чел-ка и манера проводить время (работа, отдых, хобби, соц жизнь, отпуск, спорт, клубы и т.п.); 2)интересы - предпочтения чел-ка и то, что он считает для себя важным в окружающей среде, семья, дом, работа, мода, СМИ. 3)Мнение - идеи чел-ка и то, что думает о себе, политике, пром-сти и т. д.

потребителю предлагается набор из 300- 500 вопросов, они должны оц-ть по 5-7 бальной шкале, затем ст-ся стереотипы повед-я людей.

Позиционирование товара – это сравнение товара с товаром-конкурентом по наиболее важным параметрам, обеспечивающим преимущественное положение на рынке. Само по себе позиционирование не имеет смысла – эффект достигается только при позиционировании для рыночного сегмента.

Основа позиционирования должна быть уникальной, важной для потребителя. Можно позиционировать марки на следующей основе:на отличительном качестве товара, выгода или решение проблемы, особый способ использования, ориентация на определенную категорию потребителя, по отношению к конкурирующей марке. Сегментация дает характеристики, которые должен иметь товар с точки зрения предпочтений потребителя. Позиционирование убеждает потребителей, что им предлагается именно тот товар, который они хотели бы приобрести.

Построение сетки сегментации:1.ист инф-ции-первичные.2.методы сбора первичной инф-ции – опрос потребителей.3.инструмент исследования-разработанная анкета.Составляется анкета с ключевым вопросом(на что обращаете внимание при выборе станков:цена,качество,сроки поставки,функции), опрашиваются потребители, ответы в таблицу и по ключевому вопросу описываются сегменты.(больше всего ответов а:что общее в остальных вопросах у всех,ответивших а – и так по всем вариантам ответа)

Правила постр-я сетки сегм-ии: 1.Постр-е начин-ся с макс-о полного списка переменных сегм-ии, чтобы не пропустить значим. критериев. 2.При постр-и сетки сегм-ии учит-ют только те перем-ые, кот-е действительно имеют стратег-е знач-е. 3.Перем-е, имеющие сильную взаимную корреляцию сгруппир-ют. 4.Невозможные (несуществ-ие) комбинации исключают. 5.Если различия между некоторыми перем-ми сегментов незначительны или р-ры данных сегментов слишком малы, то их объед-ют. 6.Сетка сегм-ии должна включать не только существ-ие, но и потенц-ые сегменты. Тестир-е сетки сегм-и. Для опред-я стратегически важных для п/пр-я (фирмы) сегментов необходимо провести тестир-е, т.е. применительно к кажд. рассматрив-му сегменту получить ответы на след-е вопросы: Каковы темпы спроса на нем? Каков ур-нь проникн-я фирмы в каждый сегмент? Где находятся самые важные клиенты? Где находятся прямые конкур-ы? Каковы специфич-е требов-я кажд. сегмента в отнош-и сервиса, кач-ва , цены и т.д.? На основе получ-ых ответов выбир-ся один или неск. наиб. предпочт-ых сегментов рынка.

35.Формы продвижения товара

Продвижение – это совокупность мероприятий по доведению информации о достоинствах товара до потенциальных потребителей и стимулирование у них желания купить его.

Формы продвижения товара:

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ПРОДАЖИ – устное представление товара в ходе беседы с одним или несколькими потенциальными покупателями с целью продажи.

Персональные продажи несут максимальную нагрузку при:

Продвижении товара на рынок

Территориальной концентрированности покупателей

Необходима демонстрация товара, индивидуализация

Товар дорогой

Продажа товара промышленного назначения

Достоинства персональных продаж: Индивидуальное внимание, гибкость Ориентация на четкие, целевые рынки

Недостатки персональных продаж: Неэффективность для широкой информации Велики издержки на одну продажу Недостаточная квалификация персонала.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ –создание хороших отношений с различными государственными и общественными структурами и слоями, путем формирования благоприятного имиджа предприятия и товара и путем нейтрализации неблагоприятных слухов.

Делится на два направления:

отклики прессы, связи со СМИ, пропаганда – деятельность по продвижению неоплаченной предприятием и спонсором информации в СМИ.

Связи с общественностью (PR) – распространение информации о деятельности предприятия внутри и вне фирмы, лоббистская деятельность в законодательных и правительственных органах, разъяснительная работа относительно социальной роли предприятия и его товара. Задачи PR: активные действия по достижению общественного мнения в отношении деятельности предприятия, сохранения его положительной репутации, создания у работников предприятия чувства ответственности.

ФОРМИРОВАНИЕ СПРОСА И СТИМУЛИРОВАНИЕ СБЫТА – это побудительные меры по созданию благоприятного отношения к предприятию и товару и способствующее расширению продаж среди покупателей.

Формирование спроса направлено на повышение осведомленности покупателей о товаре и предприятии.

Каналы формирования спроса:

Фирменный стиль (ряд взаимосвязанных приемов, которые обеспечивают единство всех изделий и противопоставляют предприятиям конкурентам – товарный знак, логотип, фирменный блок, цвет, шрифт).

Прямая почтовая рассылка рекламных проспектов, образцов товаров по адресам покупателей (директ-мэйл).

Презентация (показ нового товара или представление нового предприятия потенциальным потребителям).

Распространение образцов (предложение товара потребителям бесплатно или на пробу).

Выставки и ярмарки (выставка – показ товара с целью демонстрации, ярмарка - экономисческая выставка для заключения торговых сделок).

Стимулирование сбыта (мероприятия способствующие расширению продаж товара – носят краткосрочный характер)

Потребители стимулируются: Торговые скидки Пакетные продажи Сувениры с рекламой Конкурсы, игры Распространение образцов Купоны Скидки за количество Премии Зачетные талоны Бесплатное сервисное обслуживание

РЕКЛАМА – распространение информации имеющей целью продвижение товаров и услуг определенного заказчика без его непосредственного участия, но за его счет.

Стили рекламы:

Реклама имиджа (оценивается в долгосрочной перспективе)

Побуждающая (оценивается по уровню продаж)

Интерактивная (связана с прямым маркетингом)

Реклама организаций

Спонсорство и меценатство

Цели рекламы: развитие первичного спроса, создание и поддержание известности марки, стимулирование намерения купить.

Стратегические действия, связанные с рекламой:

Вести экстенсивную кампанию (направлена на максимальную аудиторию, но редко) или интенсивную кампанию (небольшой сегмент, но постоянно).

Непрерывная коммуникация (преодолевает забывание, стимулирует частые покупки) или пульсирующая (обеспечивает длительность при ограниченном бюджете).

Стремиться к применению многих каналов (широкий охват, взаимодополнение или сконцентрированность на каналах, направленных на сегмент).

36. Организация службы маркетинга на предприятии

Организационные структуры управления формируются как ответ на изменяющиеся условия внешней среды. Предприятие ориентируется на получение прибыли, и его организационная структура может быть направлена на производство, конкурентов, инновации и предпринимательство. Все ориентации, кроме производственных, предполагают тесную взаимосвязь с рынком. Поэтому маркетинг – важнейший элемент хозяйственной деятельности. Он связан с другими функциями предприятия и часто конфликтует с ними:

производственной – производство заинтересовано в массовом производстве постоянной продукции, снижении себестоимости в ущерб качеству. Но, с точки зрения маркетинга, не имеет смысла выпускать товар, который не захотят купить.

Снабжение и сбыт – покупают в качестве сырья то, что легче и дешевле купить, но не то, что лучше с точки зрения потребительских свойств товара. Отсюда возникает конфликт со службой маркетинга.

Финансово-учетная функция – в финансовой службе критерием оценки работы является прибыль с каждой операции, она не стремится вкладывать деньги в новые программы, в то время как это необходимо: реклама, разработка товарного ассортимента, спонсорство. Такие маркетинговые программы затратны, но приносят значительную прибыль через некоторое время.

Функция маркетинга позволяет поднять интересы предприятия в целом над интересами отдельных подразделений. Она дает возможность, приспособившись к требованиям рынка, обеспечить эффективную деятельность предприятия не только сегодня, но и в перспективе. Маркетинговая функция формируется тогда, когда управление начинает осуществляться по принципу «от нужд производства – к нуждам потребителя». Цели службы маркетинга (зависят от прибыли и покупателей):удовлетворение потребностей потребителей,снижение затрат на разработку и производство нового товара,обеспечение роста продаж за счет конкурентного преимущества,получение высокой прибыли за счет полного использования потенциала предприятия.

Задачи службы маркетинга (зависят от 4 «Р»):сбор и обработка информации о внешней и внутренней среде предприятия,проведение прогнозных исследований,разработка планов маркетинга по каждому виду товара,организация работ по созданию новых и совершенствованию выпускаемых видов продукции,организация работ по формированию спроса и стимулированию сбыта,налаживание рациональной системы распределения.

Осн-ые треб-я к построению маркет. служб: 1.Гибкость, мобильность и адаптивность; 2.Относит-я простота стр-ры; 3.Соотв-ие масштабов маркет. службы, степень ее эф-сти и Vпродаж фирмы; 4.Соотв-е стр-ры специфике ассорт-та произв-й продукции.

Отделы маркетинга могут быть организованы на различных основах:

функциональная – специалист по маркетингу руководит различными видами маркетинговой деятельности (например, исследования рынка, планирование ассортимента, распределение, реклама). Преимущества такой организации – высок профессионализм и взаимозаменяемость внутри группы. Недостатки: трудны координация и разделение ответственности между группами.

Организация по “функциям”- означает, что все рынки и виды выпускаемой продукции могут рассматриваться в виде некоторых однородностей, для которых вполне достаточно четкая специализация её подразделений по направлениям. Это оптимальная организация структуры, когда видов продукции и рынков немного.

дивизионная – ориентация либо на товар (товарная структура), подразделения отвечают за весь комплекс маркетинга по данному товару; либо ориентация на рынок (рыночная структура), подразделение руководит маркетингом всех товаров, продаваемых на данном сегменте рынка. Преимущества: ориентация на конечный результат, персональная ответственность за товар или рынок. Недостатки: трудна координация работы между подразделениями, при широком ассортименте или большом количестве сегментов требуется множество подразделений.

Организация “по видам продукции” - полезна в тех случаях, когда предприятие выпускает несколько видов продукции, ориентированных на разные категории Потребителей и требующих к тому же организации специального сервиса.

В этом случае за менеджерами по каждому виду продукции, как правило, закрепляются все вышеперечисленные виды деятельности за исключением рекламы, выставок и паблик рилейшнз, которые закрепляются за отдельным менеджером.

Организация “по рынкам”- означает, что под термином “рынок” может пониматься какая-либо конкретная отрасль. Такая структура считается целесообразной, если для продвижения продукции на рынок требуются специфические знания по её использованию в конкретных отраслях. В этом варианте за менеджерами также закрепляются предприятия конкретной отрасли, независимо от географического месторасположения, и весь спектр задач, кроме рекламы и т.д.

географическая – в крупных компаниях с большими территориями продаж создаются подразделения маркетинга в составе региональных представительств. Они осуществляют комплекс маркетинга для всего региона.

Организация «по территориям» считается выгодной, когда в каждом из выделенных регионов номенклатура не очень высока, а различия между Потребителями – незначительны. В структуре отдела маркетинга предприятия все менеджеры разбиты по географическим регионам. Это позволяет менеджеру не просто ясно представлять себе картину в регионе, но и поддерживать личностные контакты с руководителями оптового и розничного звеньев торговли в них. На практике нередко используются и различные смешанные схемы организации службы маркетинга.

матричная – смешанная структура, где имеются подразделения и по товару, и по рынку (товарно-рыночная), или функционально-товарная, или функционально-товарная, или функционально-региональная.

37. Позиционирование товара: назначение и сущность

Позиционирование товара – сравнение товара с товарами – конкурентами по наиболее важным параметрам, обеспечивающее преимущественное положение товара на рынке.Само по себе позиционирование не имеет смысла, эффект достигается только при позиционировании для рыночного сегмента.

Можно сначала сегментировать рынок, а затем решить, как позиционировать товар для сегмента потребителей. Или наоборот, найти отличительное свойство товара, и затем решить, для какого сегмента оно важно. Позиционирование определяет характер восприятия фирмы целевыми покупателями.

Отличие позиционирования от сегментации в том, что позиционируют товар, а сегментируют потребителей.На стадии позиционирования решаются вопросы:

- каковы отличительные свойства товара, на которые благоприятно реагируют покупатели,- как воспринимаются позиции конкурирующих марок в отношении этих свойств,- какую позицию лучше всего занять на данном рынке с учетом ожиданий покупателей,- какие средства маркетинга лучше всего подходят для того, чтобы занять выбранную позицию.Не любое позиционирование имеет смысл, основа позиционирования должна быть уникальной, важной для потребителя. Существуют шесть альтернативных типов позиционирования марки:- основа - отличительное качество товара,- основа – выгоды или решение проблемы,- основа – особый способ использования,- основа – ориентация на определенную категорию потребителей,- основа – отношение к конкурирующей марке,- основа – разрыв с определенной категорией товаров.Процесс позиционирования товара:

Анализ потребителей |

|

Анализ конкурентов |

|

|

|

Сегментация и изучение характеристик товара, нужных потребителю |

Цели и возможности фирмы |

Дифференциация (изучение отличий товара от конкурентов) |

|

|

|

Выбор целевого рынка |

Позиционирование товара на рынке |

Выбор отличительных характеристик товара |

|

||

Разработка программы маркетинга, обеспечивающей позиционирование товара |

||

Карта позиционирования товаров

1

1

Sony, Panasonic

Качество

Качество

Samsung, LG Electronics

Горизонт

0 1 Цена

Смысл позиционирования для покупателя заключ-ся в том, чтобы с первого взгляда он мог увидеть мах положит-х качеств, харак-тик товара.

38. Товарная структура рынка и оценка его конъюнктуры

Рынок как развитая с-ма отношений товарн. обмена представляет собой с-му отдел-х взаимосвяз-х рынков, а значит, имеет собств-ю стр-ру и инфрастр-ру.

Стр-ра рынка - это внутр. строение, расположение, порядок отдел-х элем-в рынка, их удел-й вес в общем объеме рынка.

Товар.рынок- сфера реал-ии конкретн. товара и услуги, связ-х м\д собой опред. признаками произв. и потреб.хар-ра.

По хар-ру конеч. испол-я товарн. рынок дел-ся на - р. товаров потреб. назнач-я; - р. товаров произв. назнач.

По срокам испол-я товаров: длител. польз-я; средн.срока польз-я; однаразовые

Рынок сбыта – часть рынка в пределах кот-го осущ-ся сбыт товаров, произв-х дан. предпр-ем.

Товар. стр-ра рынка изуч-ся в 2 аспектах: 1)оценка рыноч. параметров (для дан.момента времени соотнош-е спроса и предложения); 2) получение прогнозных знач-й

Коньънк-ра рынка – совок-ть усл-й по кот-м в дан.момент протекает дея-ть на рынке (соотн-е спроса и предл-я и уровня соотнош-й цен)

Оценка конъюнк-ры проводится в 3 уровня: общеэконом-й (на уровне суб-та гос-ва); отраслевой и товарный.

Изучение товарной структуры рынка. Чтобы выяснить, как удовлетворяется потребность в продукции, подобной той, которую предлагает поставлять предприятие на выбранном рынке, необходимо изучить товарную структуру рынка, технический уровень и качество обращающихся на рынке товаров, систему товародвижения и сервиса конкурентов, особые требования к товарам, действующие стандарты, нормы, правила технической безопасности. В конечном счете, надо прийти к заключению о том, какие изделия и в примерно каком объеме могут быть реализованы на выбранных рынках (сегментах). Добросовестно проведенное изучение товарной структуры рынка позволяет избежать значительных финансовых потерь при продвижении продукции, особенно на новые рынки.

Процесс исследования конъюнктуры рынка

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЪЮНКТУРЫ

Анализ конъюнктуры

Прогноз конъюнктуры

Оценка эффективности использования

конъюнктуры

Рыночная конъюнктура-это конкретная рыночная ситуация, сложившаяся на рынке на данный момент или в ограниченный промежуток времени.

Конъюнктура рынка - это совокупность условий, определяющих рыночную ситуацию.

Исследование конъюнктуры рынка состоит из двух основных блоков: изучение общехозяйственной конъюнктуры и изучение конъюнктуры конкретного товарного рынка.

Исследование конъюнктуры товарного рынка включает анализ и прогноз состояния рынка конкретного товара и предполагает изучение отраслей производства и потребления, рассматриваемой продукции, их взаимосвязей, а также инфраструктурного обеспечения изучаемого рынка.

Для изучения (анализа и прогноза) конъюнктуры рынка используется широкий перечень показателей , которые можно классифицировать по следующим основным группам:

Показатели для изучения конъюнктуры товарного рынка:

1. Показатели производства (промышленного и (или) сельскохозяйственного)

2. Показатели внутреннего товарооборота

3. Показатели внешней торговли

4. Показатели уровня цен

5. Финансовые показатели

Непосредственно процесс исследований состоит из следующих последовательных этапов:

— сбор информации и анализ конъюнктуры рынка;

— разработка собственного прогноза конъюнктуры на ближайший планируемый период;

— оценка эффективности использования результатов конъюнктурного прогноза.

Понятие рыночной ситуации включает:

Степень сбалансированности рынка;

Тенденции его развития;

Уровень устойчивости или колеблем ости его основных параметров;

Масштабы рыночных операций, степень деловой активности;

Уровень коммерческого риска;

Силу и размах конкурентной борьбы;

Положение рынка в определенной точке экономического или сезонного цикла.

Главная цель изучения конъюнктуры рынка - определить характер и степень его сбалансированности, т.е. соотношение спроса и предложения.

То или иное состояние рынка в определенной степени зависит от потенциальных его возможностей. Товарное предложение и спрос представляют собой формы функционирования потенциала рынка.

Потенциал рынка - это прогнозная совокупность производственных и потребительских сил, обусловливающих спрос и предложение.

Производственный потенциал выступает в форме возможности произвести и представить на рынок определенный объем товаров, продуктов, услуг.

В общем виде формула потенциала выглядит следующим образом:

![]() ,

где

Ni-

единицы производства или потребления,

Wi

– показатели мощности единиц, Ex-

эластичность спроса или предложения,

Fj

- прочие факторы и элементы потенциала,

n-число

единиц потенциала.

,

где

Ni-

единицы производства или потребления,

Wi

– показатели мощности единиц, Ex-

эластичность спроса или предложения,

Fj

- прочие факторы и элементы потенциала,

n-число

единиц потенциала.

Потребительский потенциал характеризуется емкостью рынка. Этот показатель близок к объему спроса, но не вполне тождественен ему.

Емкость рынка - количество (стоимость) товаров, которое может поглотить рынок при определенных условиях за какой-то промежуток времени.

Емкость рынка может быть выражена формулой, построенной по следующей схеме:

Е = N * Q , где N – количество потенциальных потребителей, Q - количество товара, потребляемого одним потребителем.

39. Сервис в системе товарной политики: принципы, задачи, варианты организации

Под сервисом понимается система обеспечения, позволяющая покупателю выбрать для себя оптимальный вариант приобретения и потребления технически сложного изделия, экономически выгодно эксплуатировать его в течение разумно обусловленного срока, диктуемого интересами потребителя.

В основные задачи системы сервиса входит: консультирование потенциальных покупателей перед приобретением изделий данного предприятия; подготовка покупателя к наиболее эффективной и безопасной эксплуатации приобретаемой техники; передача необходимой технической документации; предпродажная подготовка изделия во избежание отказа в его работе; доставка изделия на место эксплуатации; приведение изделия в рабочее состояние на месте эксплуатации; оперативная доставка запасных частей; сбор и систематизация информации об эксплуатации товара потребителями; сбор и систематизация информации о том, как ведут сервисную работу конкуренты.

При налаживании службы сервиса деятелю рынка предстоит принять три решения: - какие услуги включать в рамки сервиса; - какой уровень сервиса предложить; - в какой форме предложить услуги клиентам.

Сервисное обслуживание рассматривается как орудие против конкуренции. В связи с этим многие фирмы создают отделы, которые изучают замечания и жалобы клиентов, занимаются вопросами технического обслуживания и информации.

К основным принципам современного сервиса относятся: максимальное соответствие его требованиям потребителей и характеру потребляемых изделий; неразрывная связь сервиса с маркетингом, его основными принципами и задачами; гибкость сервиса, его направленность на учет меняющихся требований рынка, потребителей, обслуживаемых продуктов. Однако главный принцип современного сервиса состоит в следующем: кто производит изделие, тот организует и ведет его сервис.

Сервис включает в себя:

доставка

распаковка, установка, подключение;

пуско-наладка, настройка;

тестирование и профилактика в процессе эксплуатации;

оригинальные запасные части, сертифицированные и рекомендованные предприятием-изготовителем;

квалифицированный ремонт специалистами, прошедшими подготовку на предприятии-изготовителе.

Сервис делится на два основных вида по отношению к моменту продажи. Это предпродажный и послепродажный сервис. Предпродажный сервис включает услуги по консультированию, пробной эксплуатации, монтажу и регулированию технически сложной продукции на месте продажи, также немаловажно обеспечение покупателя необходимой информацией о свойствах и характеристиках продукции. Данный сервис всегда бесплатен. Послепродажный сервис, в свою очередь, делится на гарантийный и послегарантийный. Гарантийный сервис представлен услугами по монтажу техники, пусконаладочными работами, услугами по устранению неполадок и профилактическими работами. Гарантийный сервис также бесплатен. Послегарантийный сервис включает техническое обслуживание и другие работы, оговоренные контрактом. Данный сервис может быть частично или полностью оплачиваем.

В условиях конкуренции производитель берет на себя ответственность за поддержание работоспособности выпущенного и проданного изделия в течение всего времени его эксплуатации в силу следующих обстоятельств. Во-первых, отлаженный сервис помогает изготовителю формировать стабильный рынок для своих товаров. Во-вторых, высокая конкурентоспособность товара в значительной мере зависит от высококачественного сервиса. В-третьих, сервис сам по себе обычно достаточно прибыльное дело. В-четвертых, отлично налаженный сервис - непременное условие высокого авторитета предприятия-производителя.

Важным вопросом является организация службы сервиса на предприятии.

Возможны шесть основных вариантов организации системы сервиса на предприятии, причем все они имеют свои достоинства и недостатки:

Сервис ведется исключительно персоналом производителя;

Сервис осуществляется персоналом филиалов предприятия-изготовителя;

Для сервиса создается консорциум производителей отдельных видов оборудования, а также деталей и узлов;

Сервис поручается независимой специализированной фирме;

Для выполнения сервисных работ привлекают посредников (агентские фирмы, дилеры), несущих полную ответственность за качество и удовлетворение претензий по сервису;

Работы, относящиеся к техническому обслуживанию, поручаются персоналу предприятия-покупателя, а сервис выполняется по схеме одного из вариантов, приводимых ниже.

Качество сервиса есть ключ к коммерческому успеху. Мировая практика выработала определенные правила организации эффективного сервиса, суть которых состоит в следующем.

Сервис должен быть обещан покупателю. Иначе говоря, содержание сервиса, оказываемого предприятием, должен быть доведен до покупателя данного сегмента рынка. Гарантии сервиса и его качества должны быть более обширными, чем ожидает покупатель. Служба сервиса на предприятии обычно представлена следующими подразделениями: центральной службой и периферийным аппаратом. Последний максимально приближен к основным местам эксплуатации приобретаемой у изготовителя техники.

40.«Паблик рилейшнз»: понятие, функции и методы

Связи с общественностью — налаживание отношений с различными контактными аудиториями (покупатели, СМИ, государство, общественные организации, широкие слои общественности и пр.) с целью:

создания благоприятного имиджа компании,

пропаганды товаров/услуг и деятельности фирмы в целом как полезных для общества в целом,

устранения нежелательных слухов, сплетен и комментариев.

В современном смысле паблик рилейшнз стали развиваться только в начале 20 века. Этому способствовали два фактора:

Растущая индустриализация, которая обусловила напряженные отношения между общественностью и предпринимателем.

Увеличивающееся влияние средств массовой информации вследствие удешевления производственного процесса газет, журналов.

Современная трактовка паблик рилейшнз звучит так: “Планируемые продолжительные усилия, направленные на создание и поддержание доброжелательных отношений и взаимопонимания между организацией и ее общественностью”

Связи с общественностью важны при значительном влиянии общественного мнения на процесс принятия решений покупателем. Это особенно относится к таким сферам деятельности, как:

Общественные отношения;

Правительственные и дипломатические отношения;

Международные отношения;

Промышленные и финансовые отношения;

Средства массовой информации.

Функции паблик рилейшнз:

Установления взаимопонимания и доверительных отношений между организацией и общественностью;

Создание “положительного образа фирмы”;

Сохранение репутации фирмы;

Создание у работников фирмы чувства ответственности и заинтересованности в делах предприятия;

Расширение сферы влияния организации средствами пропаганды.

Существуют следующие направления PR-деятельности:

Подготовка и рассылка пресс-релизов. (Пресс-релиз: краткое информационное сообщение объемом примерно один лист, освещающее некое событие в деятельности компании).

Проведение пресс-конференций и презентаций с приглашением представителей СМИ, с целью получения публикаций в СМИ.

Организация соревнований, конкурсов, и пр., направленных на популяризацию товаров и услуг, которые освещаются СМИ на безвозмездной основе.

Лобби в правительстве и общественных организациях по поводу используемых ими товаров и услуг и т.д.

Бесплатные консультации о назначении, использовании товаров или услуг, производимых фирмой среди населения.

Издание и распространение журналов, газет, пропагандирующих не обязательно данный товар, но связанные с ним события.

Организация общественных организаций, деятельность которых направлена на популяризацию товара, услуги, образа жизни.

Спонсорство.

Благотворительность.

Любые мероприятия паблик рилейшнз состоят из четырех различных, не связанных между собой частей:

Анализ, исследование и постановка задачи;

Разработка программы и сметы мероприятий;

Общение и осуществление программы;

Исследование результатов, оценка и возможные доработки.

Эти части иногда называются системой RACE: Research (исследование), Action (действие), Communication (общение), Evaluation (оценка).

Классифицируют три метода паблик рилейшнз:

Паблисити

Корпоративный имидж

Косвенная информация.

Паблисити-взаимодействия со средствами массовой информации, обычно материал подается бесплатно в виде пресс-релиза. В этих же целях компании могут проводить пресс- конференции.

Создание корпоративного имиджа происходит посредством благотворительной деятельности, устных выступлений по телевидению, с помощью создания кино и фотодокументов о деятельности компании, спонсорства. Под спонсорством понимают современную форму покровительства, цель которого заключается в действиях на благо как самого спонсора, так и получателя помощи.

Косвенная информация представлена в паблик рилейшнз двумя направлениями:

Сведениями о вкладе, который вносит компания в благосостояние общества.

Предоставлением информации, которой интересуется общественность, с упоминанием реквизитов компании - представителя (например, прогнозы погоды).

41. Товарная политика предприятия: сущность, система формирования ассортимента

Сущность планирования, формирования и управления ассортиментом заключается в том, чтобы товаропроизводитель своевременно предлагал определенную совокупность товаров, которые бы, соответствуя в целом профилю его производственной деятельности, наиболее полно удовлетворяли требованиям определенных категорий покупателей. Набор товаров, предлагаемых предприятием -изготовителем на рынке, называют ассортиментом.

Товарный ассортимент (ассортиментная группа) – группа товаров , удовлетворяющих одну и ту же потребность и тесно связанных между собой в силу схожести функциональных качеств (шампуни, зубные пасты, краски, слесарные ключи).

Каждый ассортимент требует собственной стратегии и работу с ним поручают отдельному лицу, принимающему решения относительно широты товарного ассортимента: - наращивание вниз (от верхнего эшелона рынка к охвату нижележащих эшелонов) с целью сдерживания конкурентов; - наращивание вверх, т.е. проникновение из низших эшелонов в верхние, однако это связано с риском и противодействием конкурентов; - двустороннее наращивание для фирм, работающих в среднем эшелоне рынка.

Фирма может принять решение о насыщении товарного ассортимента в стремлении получить дополнительную прибыль, задействовать неиспользуемые мощности и т.п. Однако перенасыщение ассортимента ведет к уменьшению общих прибылей.

Товарная номенклатура – совокупность ассортиментных групп и товарных единиц, предлагаемых покупателям. Товарная номенклатура описывается с точки зрения: широта - количество ассортиментных групп в номенклатуре. Глубина – среднее количество товарных единиц в ассортиментной группе по всей номенклатуре. Если ассортиментные группы в номенклатуре близки по своим характеристикам удовлетворяемых потребностей (например, косметические товары и моющие средства), то такую номенклатуру называют гармоничной, а предприятие, которое ее имеет – специализированным. Если ассортиментные группы различны по структуре удовлетворяемых потребностей (например, продукты питания, строительные товары и одежда), то номенклатура - негармоничная, а предприятие – универсальное.

Узкий ассортимент – когда расширение ассортимента (увеличение количества товарных единиц в группе) приводит к увеличению получаемой прибыли. Увеличение прибыли происходит за счет привлечения новых покупателей к тем новым товарам в группе, которые имеют какие-либо отличительные черты (цена, новые свойства, привлекательная упаковка и т.п.), которые вызывают интерес покупателей.

Широкий ассортимент – когда сокращение ассортимента приводит также к увеличению прибыли в рамках ассортиментной группы. Это происходит за счет удаления из ассортимента ненужных покупателям (дублирующих по своим свойствам, непривлекательных по цене и внешнему виду и т.д.) товаров и снижению за счет этого затрат на обслуживание ассортиментной группы (производство, упаковка, реклама, доставка, хранение и т.п.)

Оптимальный ассортимент – когда расширение или сокращение ассортимента приводят к снижению объема прибыли.

Прибыль

График характеристик

ассортимента

Узкий Широкий

Количество

товарных единиц в ассортиментной группе

Количество

товарных единиц в ассортиментной группе

Оптимальный

Формирование ассортимента - проблема конкретных товаров, их отдельных серий, определения соотношений между “старыми” и “новыми” товарами и т.д. При формировании ассортимента возникают проблемы цен, качества, гарантий, сервиса, собирается ли производитель играть роль лидера в создании принципиально новых видов продуктов или вынужден следовать за другими изготовителями.

Формирование на основе планирования ассортимента продукции - непрерывный процесс, продолжающийся в течение всего жизненного цикла продукта. Система формирования ассортимента включает следующие основные моменты:

1. Определение текущих и перспективных потребностей покупателей; 2. Оценка существующих аналогов конкурентов по тем же направлениям; 3. Критическая оценка выпускаемых предприятием изделий; 4. Решение вопросов: какие продукты следует добавить в ассортимент, а какие исключить из него; 5. Рассмотрение предложений о создании новых продуктов, усовершенствование существующих; 6. Разработка спецификаций новых или улучшенных продуктов в соответствии с требованиями покупателей; 7. Изучение возможностей производства новых или усовершенствованных продуктов; 8. Проведение испытаний (тестирования) продуктов; 9. Разработка специальных рекомендаций для производственных подразделений предприятия относительно качества, цены, упаковки, сервиса и т.д.; 10. Оценка и пересмотр всего ассортимента.

Планирование ассортимента - умение воплощать уже имеющиеся и / или потенциальные технические и материальные возможности в продуктах, которые обладают потребительской ценностью для удовлетворения потребностей.

На планирование ассортимента влияют:

Факторы предприятия (ресурсы, финансы и др.);

Факторы исследования (оценка конкурентоспособности продукции, определение рентабельности продукции, выбор сегментов рынка, разработка и испытание новых товаров и т.д.).

Процесс планирования ассортимента проходит следующие стадии:

генерация идеи планирования ассортимента;

оценка продукции (технический уровень, конкурентоспособность и т.д.);

проверка концепции планирования ассортимента;

экономический анализ (оценка рентабельности и т.д.);

разработка продукции (новых товаров, которые планируется ввести в ассортимент);

пробный маркетинг (пробная реализация, рыночный тест новой продукции);

коммерческая реализация новых товаров;

утверждение плана по изменению ассортимента, внесение корректив в товарную политику предприятия.

Товарная политика представляет собой определенный курс действий товаропроизводителя или наличие у него заранее обдуманных принципов поведения. Она призвана обеспечить преемственность решений и мер по: формированию ассортимента и его управлению; подержанию конкурентоспособности товаров на требуемом уровне; нахождению для товаров определенных товарных ниш (сегментов); разработке и осуществлению стратегии упаковки, маркировки, обслуживания товаров.

Разработка и осуществление товарной политики требуют соблюдения как минимум следующих условий: четкого представления о целях производства, сбыта и экспорта на перспективу; наличия стратегии производственно-сбытовой деятельности предприятия; хорошего знания рынка и характера его требований; ясного представления о своих возможностях и ресурсах в настоящее время и в перспективе.

К решению задач товарной политики на любом хозяйственном уровне необходим стратегический подход. Это означает, что любое решение в указанной области должно приниматься не только с точки зрения текущих интересов, но и с учетом того, как оно “работает” на конечные цели.

Насущный вопрос для предприятия-изготовителя - необходимо ли разрабатывать стандартный товар, годный для всех отобранных рынков, или приспосабливать его к специфическим требованиям и особенностям каждого отдельного сегмента, создавая для этого определенное число модификаций базового изделия. И в том, и в другом случаях есть своим плюсы и минусы. Так, хотя создание стандартного товара, единого для всех рынков, весьма заманчиво, но это нередко практически неосуществимо. В то же время политика дифференциации не оправдывает себя экономически там, где условия рынка не позволяют осуществлять частичную или полную стандартизацию (универсализацию) изделия.

42. Ярмарки и выставки на товарном рынке: назначение, организация проведения

Оптовые ярмарки представляют собой периодические мероприятия, проводимые с участием работников посреднических организаций, торговли, промышленности и сельского хозяйства для совершения закупок и продажи.

Предметом торговли на ярмарках могут быть товары и другие материальные ценности, предварительно заказанные, запланированные к производству и поставке в ближайший период, или уже изготовленные заранее и поставленные в некоторые регионы, но накопившиеся там в избытке, а, следовательно, нуждающиеся в повторном перераспределении. Сами товары на ярмарках обычно не реализуют, они представлены в буклетах, образцах, проспектах, каталогах, чертежах, плакатах, слайдах.

На первый взгляд может показаться, что ярмарки дублируют деятельность бирж, однако, имеются заметные различия в работе этих структур оптовой торговли. Так. На ярмарке отсутствует маклериат, брокеры, не осуществляется биржевая котировка, ассортимент товаров несколько иной.

По масштабу и характеру осуществляемых сделок ярмарки подразделяются на:

Всероссийские - соединяют интересы большого количества предприятий, объединений с различными направлениями хозяйственной деятельности, специализацией производства. Они способствуют динамике товарообмена в стране, рационализации хозяйственных связей, расширению информационного обмена в стране и по регионам.

Зональные - привлекают к участию значительное количество предприятий, организаций ряда ближайших регионов. Ассортимент товаров на таких ярмарках несколько уже, что обусловлено схожестью социальных, климатических, географических условий.

Региональные - функционируют для оперативного удовлетворения потребителей необходимыми товарами, находят должный интерес у предприятий, организаций региона только в случае сосредоточения на них разнообразных товаров регионального применения, быстрой и четкой работы по их реализации конкретному потребителю.

Ярмарки функционируют в целях:

Демонополизации в сферах производства и обращения;

Повышения надежности обеспечения предприятий;

Снижения товарного дефицита;

Самостоятельного установления сторонами деловых и хозяйственных связей;

Увеличения выпуска высококачественной продукции, расширению и обновлению ее ассортимента;

Активизации межрегиональных товарообменных операций;

Выявления реального спроса рынка на конкретную продукцию;

Рекламирования новых видов товаров и формирования на них спроса;

Вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемой лишней продукции и вторичных ресурсов;

Оказания услуг информационно- коммерческого и посреднического характера.

Выставки в системе маркетинговых коммуникаций

Изготовители, потребители продукции, посреднические организации нуждаются в беспрерывном информационном обеспечении. В связи с этим на товарном рынке немалая роль отводится постоянно действующим выставкам продукции производственно- технического назначения и народного потребления. Функционирование таких выставок преследует многие цели:

Оказание предприятиям, организациям, арендаторам выставочно-информационных услуг;

Развертывание рекламной деятельности;

Информирование потенциальных потребителей о новой продукции, сферах ее применения и возможностях приобретения, для чего на выставках создается региональная информационно-справочная система и в ее составе банк данных о новой продукции;

Обмен коммерческой информацией с другими регионами, что способствует рационализации хозяйственных связей;

Освещение достижений и перспектив развития в области науки и техники, освоения и внедрения новой технологии, прогрессивных технологических процессов.

Проведение маркетинговой работы на выставках связано с изучением конъюнктуры рынка и рыночных связей, организацией рекламы, оказанием услуг, подбором экспонатов, поиском и подбором иностранных фирм, способных стать партнером в поставках конкурентоспособной продукции.

На базе экспозиций павильонов, смотров, выставок организуются краткосрочные курсы, научно-технические семинары, конференции, встречи с целью обмена опытом, консультации посетителей.

Выставки функционируют за счет денежных поступлений от взносов ее участников, входной платы посетителей, посреднических услуг, проводимых консультаций, сдачи в аренду экспозиционной площади, оплаты рекламы, изданий коммерческо-информационных материалов, заказов на художественно-оформительские работы, издательской деятельности и средств, поступивших по договорам с вышестоящими организациями.

Ярмарки и выставки активно взаимодействуют с системой бирж – после апробации на них новой продукции информация о предложении ее на рынок должна поступать на товарные биржи.

43.Качество как фактор успеха в условиях рыночной экономики.

В последнее время все чаще и чаще встречаются понятия качество, надежность, конкурентоспособность и безопасность продукции. И это понятно: в рыночных условиях никакие инвестиции не спасут предприятие, если оно не сможет обеспечить конкурентоспособность своей продукции или услуг. Основой конкурентоспособности является качество. Именно качеству отдают предпочтение покупатели и заказчики при выборе продукции. Для обеспечения качества нужна не только соответствующая материальная база и заинтересованный персонал, но и четкое управление качеством. Сегодня в мире используются различные системы управления качеством. Но для успешной деятельности в настоящее время они должны обеспечивать возможность реализации ключевых принципов системного управления качеством, освоенных передовыми международными компаниями. Эти принципы составляют основу международных стандартов в области качества ИСО серии 9000. Проблема качества является важнейшим фактором повышения уровня жизни, экономической, социальной и экологической безопасности. Качество – комплексное понятие, характеризующее эффективность всех сторон деятельности. «Качество – это совокупность свойств и характеристик продукции, уровень или вариант которых формируется поставщиками при ее создании с целью удовлетворения обусловленных или предлагаемых потребностей». Наличие сертиф-ой сист. кач-ва для предпр-й фактически обязат-е условие выигрыша тендеров, получения инвестиций, льготного налого-ия и заключ-я контрактов на поставку, а главное –эфф-м инструментом обеспечения ее конкур-сти.

Значение управления качеством:1.в настоящее время управление качеством становится главным аспектом в управлении предприятием. Главная задача вывести управление качеством на первый план наряду с такими вопросами как управление снабжением, управление финансами, управление производством.2.конкурентоспособная продукция обеспечивает конкурентоспособность предприятия, поэтому качество продукции не просто частная проблема отдельного товаропроизводителя, а общенациональная проблема качества жизни населения.3.конкурентоспособность не означает выпуск продукции только самого высокого качества. Уровень качества должен быть разным в зависимости от слоев населения.4.в настоящее время возникает новый вид взаимоотношений между поставщиками и заказчиками. Заказчик проверяет в большем количестве случаев не качество продукции, а организацию работ по качеству.5.с точки зрения внешнеторгового оборота: российским предприятиям в условиях внешнеторгового оборота необходимо получать сертификат на соответствие систем менеджмента качества на соответствие стандартам ИСО-9000. наличие этого сертификата дает право на участие предприятия в международных торгах.6.кроме конкурентоспособности выпуск качественной продукции диктуется необходимостью ее безопасности и экологической чистоты. Продукция и технология должны быть безопасными для населения. большое значение имеет качество и на этапе создания предприятия.

Качеством необходимо управлять! «Управление качеством – это методы и виды деятельности оперативного характера, включающие в себя контроль качества, сбор и распределение информации о качестве, разработку мероприятий, принятие оперативных решений и их реализацию на всех этапах производства, хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации продукции».

Под управлением качества обычно понимают процесс создания продукции с целью обеспечения качества (формирование требуемых характеристик продукции при ее создании).Методы и средства упр-я – способы, кот. органы упр-я воздействуют на элементы производ-го процесса, обеспечивая достижение и поддержание планир-го сост-я и уровня кач-ва пр-ции. Методы УК: 1) эк-ие, обеспеч-щие создание эк-их условий, побуждающих коллективы предпр-й, констр-х, технол-х и др.орг-ий изучать запросы потр-лей, создавать и обслуживать пр-цию, удовл-ую эти потребности и запросы. (правила ценообразования, условия кредитования, эк-ие санкции за несоблюдение требований стандартов и технич.условий, правила возмещения эк-го ущерба потр-лю за реализ-ю ему некач-ой про-ции;) 2) организационно – распорядит-е (администр.), осуществляемые посредством обязат-х для исполнения директив, приказов, указаний рук-лей. А также требования нормативной документации; 3) воспитательные (соц.-психол.) оказывающие влияние на сознание и настроение участников произв-го процесса, побуждающие их к высококач-му труду и четкому выполнению спец-х фун-й УК пр-ции (моральное поощрение за высок. кач-во пр-ции, воспитание гордости за честь заводской марки и др.) Выбор методов УК пр-ии и поиск их наиболее эфф-ого сочетания – один из самых творческих моментов в создании систем упр-ия, т.к. они оказывают прямое воздействие на людей, участв-х в процессе создания и изготовления пр-ии.

Лист сбора данных (ЛСД) предназначен для регистрации возникающих событий, т.е. для сбора данных для последующего анализа. Внешне ЛСД представляет собой таблицу, заполнение которой сводится к простому добавлению в соответствующую ячейку вертикального штриха при наступлении того или иного события. Первые четыре события отмечаются вертикальными штрихами, а каждое пятое - горизонтальной чертой, пересекающей первые четыре штриха. Таким образом, каждая <связка> черточек обозначает 5 событий.

Заполнение листа сбора данных - это наиболее простой из инструментов качества - нет ничего проще, чем поставить штрих в нужной ячейке. Подсчет результатов также осуществляется довольно легко. 2. Гистограмма - это диаграмма в виде столбцов, на которой графически показано изменение какой-либо величины с учетом частоты распределения. Для построения гистограммы нужно определить следующие параметры: Граничные точки (минимальное и максимальное значения в выборке).Количество классов гистограммы. определяется как корень квадратный из объема выборки.Ширина одного класса: расстояние между граничными точками нужно разделить на количество классов.3. Потоковая диаграмма - графическое отображение последовательности операций в рамках отдельного процесса, с указанием альтернативных путей развития событий в случае выполнения или невыполнения определенных условий. (дефекты есть?- нет-передать на склад, дп-сделать запись в ЛСД и изолировать).4. Схема Исикава (причинно-следственная диаграмма) позволяет формализовать и структурировать причины возникновения того или иного события, например, - появления несоответствия, а также устанавливать причинно-следственные связи. Все возможные причины классифицируются по принципу <5М>: Man (Человек) - причины, связанные с человеческим фактором . Machines (Машины, оборудование) - причины, связанные с оборудованием . Materials (Материалы) - причины, связанные с материалами .Methods (Методы) - причины, связанные с технологией работы, с организацией процессов .Measurements (Измерения) - причины, связанные с методами измерения.Для эффективности применения данного метода и достоверности полученных результатов построение диаграммы Исикава должны выполнять профессионалы. Из-за своей структуры диаграмма Исикава также носит название <рыбья кость>. 5. Диаграмма Парето, или ABC-анализ, позволяет выявить основные причины, оказывающие наибольшее влияние на возникновение той или иной ситуации. Принцип Парето гласит, что 20% причин порождает 80% следствий. Другими словами, из всех возможных причин всего лишь 20% являются особенно значимыми, так как они влияют на результаты, которые составляют 80% от всего количества. Принцип Парето еще носит название <Правило 20-80>. Этот принцип назван так в честь итальянского экономиста Вильфредо Парето, который в конце XIX-го века обратил внимание на тот факт, что 80% итальянского капитала сосредоточено в руках 20% населения Италии. 6. Диаграмма корреляции (диаграмма рассеивания) - графическое отображение отношения между переменными величинами, связанными между собой. Эта диаграмма призвана обнаружить принцип, по которому изменяется условно зависимая переменная величина при изменении значения независимой переменной. 7. Контрольная карта Шухарта служит для наблюдения за протеканием процесса и для выявления отклонений от нормального хода событий. Для построения оптимальной контрольной карты необходим предварительный сбор достаточно большого количества данных (замеров), выполненных в ходе процесса, а также соответствующая обработка этих данных. Горизонтальные линии на контрольной карте графически ограничивают область допустимых значений для показателей процесса (пространство между верхней предупреждающей и нижней предупреждающей границами), а также <коридоры> реагирования - участки карты, заключенные между верхней предупреждающей границей и верхней границей регулирования, а также между нижней предупреждающей границей и нижней границей регулирования. Результаты замеров, попадающие в зону вне границ регулирования, говорят о том, что условия выполнения процесса изменились, то есть появились дополнительные факторы, оказывающие влияние на процесс.

|

44. Формирование и развитие управления качеством

Развитие деят-ти по УК рассм. вместе с развитием мен-та как особого научн. напр-ия. Поэтому принято считать 1 нач. этапом развития конец 19в.,нач.20в. Начальная школа упр-ия (Тейлор-1905) .Тейлор разработал механизм УК каждого отд. изделия. Суть мех-ма: 1.Сис-ма устанавливала требования к кач.продукции в виде шаблонов, кот. назывались проходные или непроходные калибры 2.Сис-ма вела деление на кач-ые и дефектные (брак).3.Ввел категорию служащих инспекторов по кач-ву (контролеры).Система мотивации предусматривала штрафы за дефекты и брак и увольнение. Система обучения сводилась к профес-му обучению и обучению работать с измерит. и контрольн. оборуд-ем. Все отмеченные особ-ти системы Тейлора делали ее системой УК каждого отдельно взятого изделия.

Вскоре стало ясно, что управлять надо процессами. Были заложены основы статист-ого УК (разработки контрольных карт кач-ва (Шухарт), первые понятия и таблицы выборочного контроля качва.)

На нач. этапе УК представляло собой разрозн-е элементы, которые входили в общий процесс управления предприятием. Вся работа по УК сводилась к выходному контролю качества готовой продукции.

2 В 1950-е г была выдвинута концепция комплексного управления качеством (Фейгенбаум.) Учет всех осн-х факторов кач-ва и их взаимного влияния, охват всех этапов работ и увязка работ по кач-ву выполняемых различ. подразделениями в единую сис-му - комплексное УК. Появились документир-е системы кач-ва, устанавл-ие ответст-ть и полномочия, а также взаимодействие всего руква предпр-ия, а не только специалистов служб кач-ва.

Б![]() ольшой

вклад в разве УК внесли америк-е ученые

Деминг и Джуран.

ольшой

вклад в разве УК внесли америк-е ученые

Деминг и Джуран.

Цикл Деминга

P-планировать (совершенствование деят-ти)

D-внедрение заплан-х улучшений на небольшом участке работы

A –внедрение изменений большого масштаба

C-контроль достижения результата.

Д журан создал трилогию кач-ва, в кот. выделил 3 стратегич-х аспекта кач-ва в орг-ции.

1)Планир-е качества (1.выбор целевого рынка,2.опред-е потребн-й целевого рынка,3.разр-ка продукта,соотв-я потреб-м целевого рынка,4.орг-ия хар-к продукта,с точки зрен.удов-я потребн-й рынка и товаропр-ля.) 2)Улучш-е кач-ва (разр-ка и оптим-я произв-го процесса)

3)Упр-е кач-м (проверка и реализация производственного процесса)

3. В 1970-80 годы начался переход от комплексного УК к тотальному упр-ю кач-м. Появилась серия новых междунар. стандартов на системы кач-ва – стандарты ИСО9000.Особенность TQM явл. то, что из всех существ-х целей деят-ти предпр-я на первый план выдвигается обеспечение требуемого кач-ва пр-ции. Цели TQM:1.Ориентация предприн-ва на удов-е текущих потенц-х запросов потреб-й.2.Возведение кач-ва в ранг цели предприн-ва.3.Оптим-е использе всех ресурсов организации.

Система TQM является комплексной системой, ориентированной на постоянное улучш-е кач-ва, минимизацию производ-х затрат и поставку точно в срок. Основная идеология TQM базируется на принципе – улучшению нет предела. Одной из ключевых особенностей системы явл-ся использ-е коллективных форм и методов поиска, анализа и решения проблем, постоянное участие в улучшении кач-ва всего коллектива.

4. В 1990-е годы усилилось влияние об-ва на предпр-ия, а предпр-я стали все больше учитывать интересы об-ва. Это привело к появлению стандартов ИСО 14000, устанавл-х требования к системам мен-та с точки зрения защиты окр. среды и безопасности продукции.

Зарубежный опыт УК

После 2 мировой войны в Японии УК и его соверш-ние возвели в ранг гос-ой политики. Особый вклад внес К. Иссикава. Он предложил идею знаменитых кружков кач-ва. (это добровольное объединения работников орг-ии разл. уровня и разных областей деят-ти, кот. собираются в свободное от работы время с целью поиска мероприятий по соверше-ию кач-ва. Осн. правила или принципы работы кружков по соверше-ию кач-ва.: регулярность собрания; добровольность участия; решение конкр. проблем; исследование, выявление и оценка проблем кач-ва. Значение: обеспечивает проведение причинно-следственных связей; самообучение членов кружков; укрепление связей м/д работниками предп-я; выявление мероприятий по сокращению затрат и отходов пр-ва.

Программа «Пяти нулей». Суть программы сводится к тому, что каждый работник не должен делать: принимать дефектную продукцию с предыдущей операции; создавать условия для появления брака; передавать дефектную продукцию на след. операцию; вносить изменения в технологию; повторять ошибки.

Установление 4 уровневой иерархии УК: соответствие стандартов; соответствие назначений; соответствие уровней рынка; соответствие еще неосознанных потребностей. КАНБАН - все перечисл. принципы были воплощены в микрологистическую систему корпорат. Упр-я пр-вом и снабжением. Осн принципы: усиление контроля кач-ва; поставка прод поставщика точно в срок; наладка оборуд искл брак; сокращение числа поставщиков; макс. прибл-е смежников к головному заводу.

Отличит элементы Японской модели УК: ориентация на совершенствование процессов и рез-ов труда во всех подразделениях; ориентирована на контроль кач-ва процессов а не на кач-во продукции; ориентирована на предотвращение возможн. допущения дефекта; полная ответственность за кач-во труда каждого непосредственного исполнителя.

В своем развитии УК в России прошло ряд этапов:

1) 1955 БИП (Саратовская система бездефектного изготовления пр-ции) Основа – активизация учас-ов произв. процесса и стимулирование их к выявлению и устранению не дефектной продукции, а их причин.

2) СБТ (система бездефектного труда) дополнила БИП тем, что учитывала не только процент продукции сданного с первого предъявл. но и ритмичность.

3) Горьковский авиационный завод (КАНАРСПИ) кач-во, надежность, ресурсы с первичн изделий. Принципы: универсальность ( возможность использования в др операциях); комплексное обеспечение кач-ва прдукции; развитие НИОКР; привлечение к совершенств. продукции и потребностей.

4) Ярославский автозавод НОРМ (научные организ. работ по увеличен. моторесурса)

5). Научно-исслед. институт стандартизации и госстанд. СССР совместно с научно-произв. объед-ем разраб. комплексную систему УК продукции (КСУКЛ) Главная цель: обеспечение высоких и устойчивых темпов роста кач-ва пр-ции за счет след мероприятий: созд-е и освоение высоко кол-ва видов продукции; своевр. поставка на пр-во новой продук.; снятие с пр-ва морально устарев продукции.

Главный недостаток не ориентированы на потребителя.

45. Принципы управления качеством: сущность и характеристика

Для обесп-ия кач-ва необходимо 4 осн. фактора 1.Машины, оборудование; 2.Материалы, сырье; 3.Методы,механизмы управления; 4.Человеческий фактор- трудовые ресурсы

В совокупности все факторы являются необходимым и достаточ. условием для обеспечения кач-ва продук-ции.(причинно-следств. диаграмма Исикавы «Рыбий скелет», «4М».-это и есть концепция кач-ва,чтобы присутствовали все « 4М»)

Концепция обеспечения качества продукции:

1. Общие положения

1.1. Понятие качества продукции и услуг

1.2. Качество продукции и спрос

1.3. Качество и конкурентоспособность продукции

1.4. Качество продукции и ее безопасность

2. Роль качества продукции и услуг в реализации национальных интересов России и цели настоящей Концепции

2.1. Качество продукции и услуг в реализации национальных интересов России в сфере экономики

2.3. Качество продукции и услуг в реализации национальных интересов России в военной сфере

2.4. Качество продукции и услуг в реализации национальных интересов России в международной сфере

2.5. Качество продукции и услуг в реализации национальных интересов России в информационной сфере

2.6. Качество продукции и услуг в реализации национальных интересов России в экологической сфере

3. Основные направления национальной политики в области качества продукции и услуг

3.1. Пропаганда идей и стимулирование качества продукции и услуг

3.2. Широкое внедрение на предприятиях эффективных систем качества и прогрессивных методов менеджмента качества

3.3. Политика создания для предприятий организационно-технических условий, способствующих подъему и повышению безопасности качества продукции и услуг

3.4. Политика учета фактора качества продукции и услуг при выработке и принятии решений по вопросам развития экономики

4. Реализация национальной политики в области качества продукции и услуг

Принцип 1. Ориентация (или фокус) на потребителя

В основе этого принципа - анализ рынка и потребностей потребителей. Результаты анализа служат механизмом, запускающим производство. Выпуская продукт, уже не ограничиваются выполнением формальных требований заказчика, а пытаются предугадать его желания.

Основан на следующих действиях: изучение спроса с целью понимания потребностей и ожиданий потребителя в отношении товаров, их цен, способов поставок; обеспечение сбалансированности запроса потребителей и других участников сделки с товаром; измерение потребительской удовлетворенности с целью коррекции собственной деятельности; управление взаимоотношениями с потребителями. Принцип 2. Лидерство

Лидерство - ключевой принцип системы менеджмента качества, без которого СМК скорее фикция, чем реальность. Управление предприятием, руководство проектами, создание, внедрение и эксплуатация СМК - это области деятельности, где необходимо лидерство. С представлением о лидерстве тесно связана концепция ответственности. Ответственность нельзя установить приказом. Ее можно только взять на себя добровольно. Однако ответственность необходимо подкреплять полномочиями. При этом важно постоянно соблюдать баланс между взятой на себя человеком добровольно ответственностью и данными ему полномочиями.

роль руководства, в соответствии с ним руководитель должен создать условия, необходимые для успешной реализации всех принципов системного УК: понимание руководителем изменений внешней среды, обеспечение персонала необходимыми ресурсами и полномочиями, обучение и поощрение персонала. Принцип 3. Вовлечение персонала

Вовлечение персонала на практике означает систематическую возможность каждого сотрудника участвовать в выработке и реализации управленческих решений. Такая возможность рождает в людях чувство ответственности и сопричастности, которое усиливает мотивацию к творческому труду. Как следствие такого подхода - принцип отказа от идеи наказания. Сотрудников не имеет смысла наказывать за просчеты менеджмента. Этот подход порождает инициативу и является основой корпоративной культуры. Принцип 4. Процессный подход

процессный подход

системный подход к управлению. В соответствии с 4 и 5 производство товаров и услуг и само управление рассматривается как совокупность взаимосвязанных процессов, а каждый процесс как система, имеющая вход и выход, своих поставщиков и потребителей, управление, основу которого составляет иерархическая оргструктура.

Процессный подход: определение процесса достижения желаемого результата, установление и измерение входа и выхода процесса, согласование процесса с функциями организации, оценка возможных рисков, определение внешних и внутренних потребителей и поставщиков.

Системный подход: определение системы путем установления процесса влияющего на заданные цели, структуризация системы для достижения целей оптимальным способом, непрерывное совершенствование системы на базе оценки и аттестации.

Процессы - это логически упорядоченные последовательности шагов (работ, этапов, элементов), преобразующих входные данные в выходные данные.

Принцип 6. Непрерывное улучшение

При систематическом улучшении процессов постепенно появляется возможность снижения потерь и, соответственно, цены продукции за счет растущего "зазора" между себестоимостью и ценой. Такое снижение цены ведет к расширению рыночной ниши, что в свою очередь приводит к снижению себестоимости за счет эффекта масштаба. Этот механизм называют "цепной реакцией Деминга". Постоянное улучшение начинается с человека, с совершенствования его личных качеств, знаний, навыков и умений. Наиболее важный аспект непрерывного совершенствования - это обучение персонала. Принцип 7. Подход к принятию решений на основе фактов

Принимать решения на основе фактов - значит отличать достоверные факты от ложных или сомнительных. Основа этого подхода - измерения, производимые для получения данных о процессах и, одновременно, накапливание информации, которая постепенно превращается в знания. Принцип 8. Взаимовыгодные отношения с поставщиками

Этот принцип нацелен на создание новых отношений с поставщиками, получивший название "комэйкершип" - "вместе сделаем, вместе выиграем". При постоянных отношениях с поставщиками можно говорить об управлении цепочками добавленных ценностей для потребителей. Действительно, поиск поставщика и налаживание отношений с ним - дело долгое и дорогое. Всегда следует стремиться к постоянным отношениям с поставщиками.

Враги внедрения принципов-отсутсвие мисси, целей идеологии; криминализация пром-ти; дисбаланс ответственности и полномочий и взаимодействия; агрессивность к лидерам; разрыв доверия; производственные войны и баррикады

Схема упр-я осн-я на принципах УК цели->думаем, пишем, делаем->несоответствия->оценка, анализ->коррект-ка

46. Функции управления качеством: сущность и взаимосвязь

Этапы формирования и обеспечения качества продукции 1эт Цель оценки уровня качества 2эт Выбор номенклатуры показателей качества; выбор базовых показателей качества 3эт выбор способов и опред-е значений показателей качества 4эт выбор метода оценки уровня качества 5эт оценка уровня качества 6эт обоснование рекомендаций7эт принятие решений

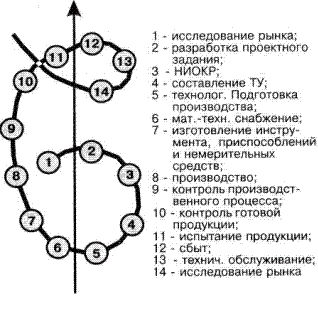

Петля качества – жизненный цикл продукции, включающий следующие этапы, на которых осуществляется управление качеством: маркетинг; поиск и изучение рынка; проектирование и разработка технических требований; разработка продукции; материально-техническое снабжение; подготовка и разработка производственных процессов; производство; контроль, испытания и приемка; упаковка и хранение; реализация и распределение продукции; монтаж и эксплуатация; техническое и гарантийное обслуживание; утилизация.

Спираль качества, будучи пространственной моделью, имеет по сравнению с петлей лучшие демонстрационные возможности. Таким образом, термин спираль качества может быть определен следующим образом:

Спираль качества – это пространственная модель, показывающая процесс управления качеством как повторяющиеся циклы петли качества с повышением качества продукции после каждого успешного цикла управления.

Смысл модели качества заключается в следующем: материальная база предприятия и персонал определяют основные условия производства и служат «базой качества». Если предприятие имеет хорошую материальную базу и квалифицированный персонал, если на предприятии создана обстановка действительной заинтересованности работников в результатах своего труда, это означает, что имеется благоприятная основа для выпуска продукции высокого качества (база качества).

Положительное влияние такой базы изображено в виде вектора качества. И если на предприятии будет четко организовано управление качеством, тогда под воздействием вектора качества петля качества превращается в восходящую спираль и качество продукции повышается до требуемого уровня после каждого цикла управления.

Управление качеством включает в себя вертикальный и горизонтальный процессы, все функции должны быть распределены по двум группам.

Первые 5, как представляется, относятся к общему руководству качеством (quality management) и образуют "вертикальную петлю качества". Они организуют производственный процесс и задают ему необходимые параметры.

Во вторую группу(с 6 по 10) включаются функции, которые относятся к оперативному управлению качеством (quality control) и образуют "горизонтальную петлю качества":

1. взаимодействие с внешней средой орг-я- сложная управляемая открытая система

Осн факторы: 1потребители, заказчики – их треб-я учит-ся при созд-ии прод-ии и оказании услуг; 2НТП и достижения конкурентов- дают ориентиры; 3 поставщики (1гр-трудовых ресурсов-формир-ют чел фактор;2гр-сырья и материалов) 4.профсоюзы госорганы з-ны- уст-ют правила регулируют деят-ть

Для учета влияния факторов работы: - изуч-е р-ка прод-и; акт поиск и вз-ие с заказчиками и потреб-ми; планирование модернизации; проведение сертификации; сбор и анализ инф-и об НТП; отслеживание зак-ва в обл-ти качества; связи с общ-ю