- •Материаловедение

- •Составили: с. Н. Горячкин,

- •Рецензент

- •Инструкция по технике безопасности и охране труда

- •1.1. Предварительные сведения

- •1.2. Описание установки

- •1.3. Задание на предварительную подготовку

- •1.4. Задание на измерения

- •1.5. Контрольные вопросы

- •Инструкция по технике безопасности и охране труда

- •2.1. Предварительные сведения

- •2.2. Задание на предварительную подготовку

- •2.3. Задание на измерение

- •2.4. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа м – 3 определение электрической прочности воздуха

- •3.1. Предварительные сведения

- •3.2. Описание установки

- •3.3. Задание на предварительную подготовку

- •3.4. Задание на измерение

- •3.5. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа m – 4 измерения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости

- •4.1. Предварительные сведения

- •4.2. Задание на предварительную подготовку

- •4.3. Задание на измерения

- •4.4. Контрольные вопросы

- •Экспериментальное определение кривой намагничивания ферромагнитных сердечников

- •5.1. Предварительные сведения

- •5.1.1. Намагниченность материала

- •5.1.2. Статическая петля гистерезиса

- •5.1.3. Влияние воздушного зазора

- •5.1.4. Динамическая петля гистерезиса

- •5.1.5. Потери в магнитном материале в переменном магнитном поле

- •5.2. Экспериментальное определение кривой намагничивания магнитных сердечников

- •5.3.Задание к лабораторной работе

- •5.4. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа м – 6 влияние влажности и загрязнений на электропроводность диэлектриков

- •Смену образцов диэлектриков, подключаемых к мегомметру, производить только при отключенном от источника питания мегомметре.

- •6.1. Предварительные сведения

- •6.2. Описание установки

- •6.3. Задание на предварительную подготовку

- •6.4. Задание на измерения

- •6.5. Контрольные вопросы

- •Лабораторная работа м – 7 физические процессы в многослойных диэлектриках

- •7.1. Предварительные сведения

- •7.2. Описание установки и объектов исследования

- •7.3. Задание на предварительную подготовку

- •7.4. Задание на измерения

- •7.5. Контрольные вопросы

- •Приложение 1 инструкция по применению мегомметра ф–4101

- •1. Назначение

- •2. Технические характеристики

- •3. Указание мер безопасности

- •4. Подготовка к работе

- •5. Порядок работы

- •3. Описание моста

- •4. Порядок работы на гальванометре

- •4. Проведение измерений

- •Инструкция по работе с прибором ев–3

- •Приложение 5 инструкция по работе с прибором пкв–13

- •Содержание

- •Материаловедение

- •Составители: горячкин Станислав Николаевич

7.2. Описание установки и объектов исследования

В опытах используются следующие материалы:

– электрокартон

ЭВ (![]() ,

,

![]() мм,

мм,

![]() );

);

– лакоткань

ЛКМ (![]() ,

мм,

,

мм,

![]() );

);

– полиэтилен (

,

![]() мм,

мм,

![]() ).

).

Диэлектрики зажимаются между двумя плоскими электродами с площадью 0,0227 м2. В связи с тем, что плоскость электродов обладает некоторой неровностью, в расчетах необходимо учитывать наличие воздушной прослойки толщиной 0,1 мм. Таким образом, в экспериментах применяются следующие сочетания материалов зажатых между электродами: лакоткань-электрокартон-воздух и полиэтилен-электрокартон-воздух. Причем в опытах применяются два вида электрокартона; а) электрокартон с равновесной влажностью, соответствующей влажности воздуха в лаборатории, в дальнейшем называемый сухим и б) электрокартон, увлажненный в эксикаторе, в дальнейшем называемый влажным.

В качестве объекта с неоднородной изоляцией применяется бумажно-бакелитовый высоковольтный конденсатор емкостью 0,015 мкФ.

Для измерения емкостей и применяются приборы ПКВ–7 или ПКВ–13, а для измерения емкостей и применяется прибор: ЕВ–3. Инструкции по работе с данными приборами приведены в прил. 4 и 5.

Измерение сопротивлений и производится мегомметром Ф–4101, работа с которым описана в прил. 1.

Измерение и емкости производится с помощью моста МД–16, работа с которым описана в прил. 2.

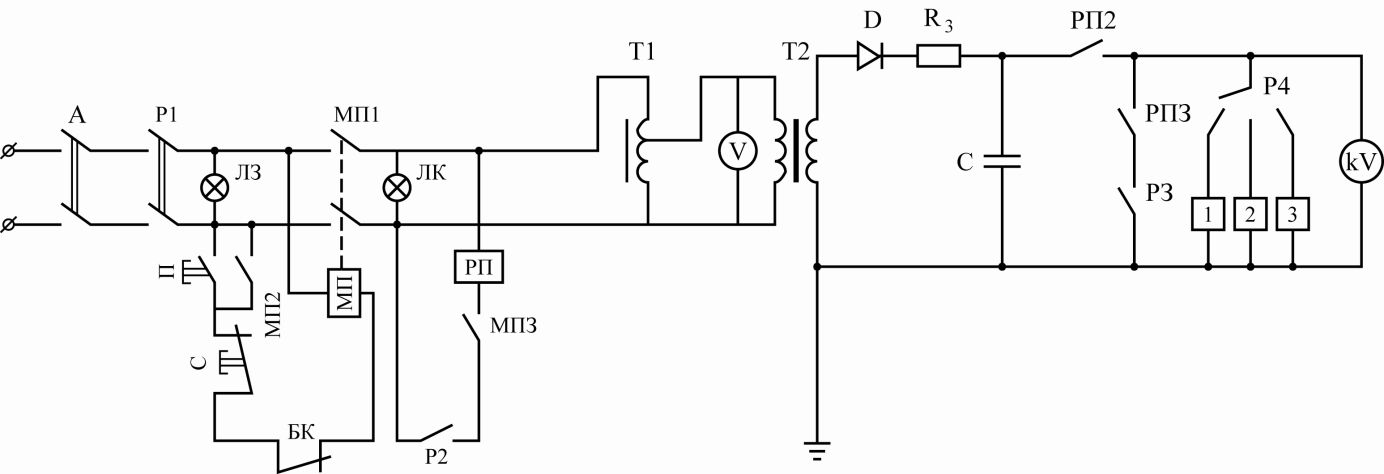

Установка для измерения возвратного напряжения и снятия кривых саморазряда расположена в высоковольтной кабине и выполнена в виде стенда с необходимыми коммутационными аппаратами, источником постоянного напряжения, измерительными приборами, сигнальными лампами и блокировкой безопасности. Принципиальная схема установки представлена на рис. 7.5.

Р ис.

7.5. Электрическая схема установки для

измерения возвратного напряжения: Р1 –

видимый разрыв; Р2 – рубильник подключения

промежуточного реле РП; РЗ – рубильник

подключения скользящего контакта РПЗ;

Р4 – рубильник подключения объектов

испытаний 1, 2, 3; П и С – кнопки "Пуск"

и "Стоп"; МП – магнитный пускатель;

ЛЗ и ЛК – сигнальные лампы: зеленая и

красная; Т1 и Т2 – трансформаторы:

регулировочный и силовой; D

– высоковольтный диод;

ис.

7.5. Электрическая схема установки для

измерения возвратного напряжения: Р1 –

видимый разрыв; Р2 – рубильник подключения

промежуточного реле РП; РЗ – рубильник

подключения скользящего контакта РПЗ;

Р4 – рубильник подключения объектов

испытаний 1, 2, 3; П и С – кнопки "Пуск"

и "Стоп"; МП – магнитный пускатель;

ЛЗ и ЛК – сигнальные лампы: зеленая и

красная; Т1 и Т2 – трансформаторы:

регулировочный и силовой; D

– высоковольтный диод;

![]() – защитное сопротивление; С – сглаживающая

емкость; кV – электростатический

киловольтметр С–96; А – автоматический

выключатель; БК – контакты дверной

блокировки

– защитное сопротивление; С – сглаживающая

емкость; кV – электростатический

киловольтметр С–96; А – автоматический

выключатель; БК – контакты дверной

блокировки

Перед началом измерения возвратного напряжения объект испытания внутри высоковольтной кабины рубильником Р4 подключается к зарядной цепи, затем включаются рубильники Р2 и Р3, после чего кабина закрывается. Включается рубильник Р1 и нажимается кнопка "Пуск". Горят лампы ЛЗ и ЛК. Регулятором Т1 устанавливается требуемое напряжение и объект заряжается в течение 2÷3 мин. После зарядки кнопкой "Стоп" отключается магнитный пускатель, отключается контакт РП2, а скользящий контакт РПЗ кратковременно закорачивает испытуемый объект, разряжая его геометрическую емкость. Затем с помощью киловольтметра и секундомера снимается кривая возвратного напряжения объекта.

Для снятия кривой саморазряда отключается рубильник РЗ, а все остальные операции такие же, как и при измерении возвратного напряжения.