- •Дидактический план

- •Литература Основная

- •Дополнительная

- •Тематический обзор

- •Основы моделирования информационных процессов

- •Системный подход к моделированию информационных процессов

- •Предмет теории моделирования

- •Роль и место моделирования в исследовании информационных процессов и систем

- •Подходы к исследованию информационных процессов и систем

- •Классификация моделей

- •Физические модели

- •Математические модели

- •Имитация функционирования системы. Предположим, исследуется вычислительная система (вс), состоящая из процессора 1 с основной памятью, устройство вода перфокарт 4, ацпу 2 и дисплея 3 (рис. 2.).

- •Моделирование систем и языки программирования

- •Математические схемы моделирования систем

- •Основные подходы к построению математических моделей информационных процессов и систем

- •Математические схемы

- •Типовые схемы

- •Непрерывно детерминированные модели (д - схемы)

- •Дискретно – детерминированные модели (f-схемы)

- •Дискретно-стохастические модели (p-схемы)

- •Непрерывно-стохастические модели (q - схемы)

- •Сетевые модели (n-схемы). Сети Петри

- •Обобщенные модели (а-схемы)

- •Организация и проведение вычислительного эксперимента

- •Методы планирования эксперимента на модели

- •Стратегическое планирование машинных экспериментов с моделями систем

- •Тактическое планирование машинных экспериментов с моделями систем

- •Планирование и реализация статистического моделирования информационных процессов на эвм

- •Общая характеристика метода статистического моделирования

- •Псевдослучайные последовательности и процедуры их машинной генерации

- •Проверка и улучшение качества последовательностей псевдослучайных чисел

- •Моделирование случайных воздействий на системы

- •Модель posix ose

- •Модели сред открытых систем

- •Модели распределённых систем

- •Базовые информационные процессы и их классификация

- •Концептуальный уровень

- •Логический уровень

- •Физический уровень

- •Модели процесса передачи данных

- •Потери при информационном взаимодействии

- •Модель дискретного канала связи

- •Модель непрерыного канала связи

- •Информационный предел избыточности для канала с независимыми ошибками

- •Информационный предел избыточности для канала с пакетными ошибками

- •Модели процесса обработки данных

- •Модели обслуживания вычислительных задач

- •Модели планирования вычислительного процесса

- •Вычислительный граф системы обработки

- •Модели процесса хранения и накопления данных

- •Инфологическая модель предметной области

- •Информационный граф системы обработки

- •Каноническая структура информационной базы

- •Выбор ключевых реквизитов

- •Модели процесса формализации знаний

- •Логическая модель представления знаний

- •Алгоритмическая модель представления знаний

- •Семантическая модель представления знаний

- •Фреймовая модель представления знаний

- •Глоссарий

- •Теория информационных процессов и систем

Модели планирования вычислительного процесса

Для решения каждой задачи должен быть выделен определенный ресурс по объему оперативной и внешней памяти, по времени работы процессора, времени ввода-вывода информации. Естественно, что ограниченность вычислительных ресурсов может не позволить решать вычислительные задачи параллельно во времени. Учитывая, что вычислительная система при однолинейном обслуживании зачастую может решать только одну задачу, необходимо составить план последовательного запуска задач. Процесс назначения порядка решения задач во времени называется планированием. Для многолинейной системы планирование предполагает распределение заявок как во времени, так и в пространстве по используемым ЭВМ. В качестве распределяемых ресурсов выступают машинное время процессоров, объемы оперативной памяти и внешних запоминающих устройств, время работы устройств ввода-вывода. Эти ресурсы могут быть реализованы, если вычислительная задача подготовлена к выполнению ее вычислительной системой. Подготовка вычислительной задачи к исполнению осуществляется управляющей программой, называемой планировщиком. Планировщик обеспечивает ввод вычислительных задач в вычислительную систему с предварительным формированием определенных информационно-вычислительных работ на базе заявок вычислительных задач. При возникновении заявки на решение вычислительной задачи необходимо установить программу и набор данных, которые позволят сформировать информационно-вычислительную работу по решению данной задачи. Одновременно следует установить потребность в ресурсах и включить сформированную информационно-вычислительную работу в список работ, готовых для последующего исполнения. В результате планирования по каждой задаче может быть сформирован ряд работ, выполнение которых возможно при реализации управляющей программы, называемой супервизором. Супервизор обеспечивает предоставление каждой сформированной работе определенного ресурса процессора и других устройств вычислительной системы. Супервизор действует по запросу, на который откликается программа управления работами и процессором. При управлении информационно-вычислительными работами супервизор непрерывно инициируется командами, которые задает планировщик. Планировщик в соответствии с планом организации вычислительного процесса из множества заявок на решение вычислительных задач выделяет наиболее приоритетную и требует обеспечения ее соответствующими ресурсами. Для этого он обращается к программе управления вводом и выводом, памятью и т. д. В целом функция планирования реализуется управляющими программами планировщика и супервизора. Критерии, используемые при планировании вычислительного процесса, могут выбираться в зависимости от требований к решаемым вычислительным задачам. Можно идти по пути уменьшения среднего времени решения задач в вычислительной системе или увеличивать производительность. Возможны варианты, когда имеются ограничения на время решения конкретных задач, что особенно важно в системах управления в реальном масштабе времени.

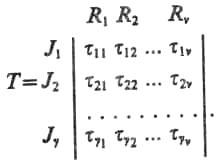

Рассмотрим модель планирования вычислительного процесса. Будем считать, что в целом для ряда вычислительных задач необходимым является выполнение определенной номенклатуры типовых вычислительных работ J1 — Jy, для которых необходимо предоставление ресурсов R1 — Rу. Связь между работами и ресурсами можно установить в виде матрицы трудоемкости работ. Элементами этой матрицы служат параметры ij, которые в зависимости от характера требуемого ресурса имеют размерность числа единиц потребной памяти либо единиц времени, необходимых для выполнения соответствующей работы. Тогда вводимая матрица имеет вид

Имея данную матрицу, при составлении плана организации вычислительного процесса необходимо указать очередность выполнения работы отдельными устройствами вычислительной системы, т. е. последовательность использования ресурсов R1 — Rν.

Планирование вычислительного процесса осуществляется с целью составления последовательности, т. е. расписания выполнения информационно-вычислительных работ, производимых при решении поступивших вычислительных задач. Учитывая, что при решении вычислительной задачи используются разные устройства вычислительной системы (ВС), можно рассмотреть два крайних случая 1) порядок использования отдельных устройств ВС определяется поступившими вычислительными задачами; 2) порядок использования устройства ВС либо не известен, либо неодинаков для различных информационно-вычислительных работ. Этим крайним постановкам могут соответствовать и разные критерии эффективности составления плана вычислительных работ. Для первой постановки в качестве критерия может быть выбран минимум суммарного времени решения вычислительных задач, для второй — можно избрать в качестве критерия максимум загрузки устройств ВС. Планирование по минимуму суммарного времени решения вычислительных задач возможно, если известна матрица трудоемкостей отдельных работ. Предполагая, что ресурсы вычислительной системы используются последовательно, и, выделяя типовую последовательность прохождения любой вычислительной задачи, можно получить эффективный алгоритм планирования на основе задачи Джонсона, которая относится к теории расписаний и широко используется в календарном планировании.

Планирование по критерию минимума времени обработки. При планировании вычислительного процесса необходимо учитывать следующие ограничения:

1) для любого устройства ВС (фазы обработки данных) каждая последующая работа не может начаться до окончания предыдущей;

2) каждое устройство на данной фазе может выполнять только одну информационно-вычислительную работу;

3) начавшаяся информационно-вычислительная работа не должна прерываться до полного ее завершения.

Если в процессе обработки выделить фаз, на каждой из которых используется одно вычислительное устройство, то решение данной задачи путем перебора требует рассмотрения (N!) вариантов, где N — число заявок на решение вычислительных задач в вычислительной системе. Джонсоном получен эффективный алгоритм для =2, требующий перебора N(N+1)/2 вариантов. Частное решение задачи Джонсона соответствует случаю =l. По сути, это однолинейная система обслуживания (S=1), в которой имеется очередь заявок. Требуется установить порядок выборки этих заявок Диспетчером Д2 для обработки в ЭВМ. Критерием может быть минимум времени пребывания заявки в вычислительной системе, включая и время ожидания ее в очереди. Алгоритм выборки заявок из очереди по данному критерию соответствует их расположению в порядке убывания времени пребывания в вычислительной системе. Отметим, что решение задачи Джонсона при =1 имеет слабое фактическое применение для вычислительной системы. Обычно при обработке данных используется более одного устройства.

Отметим, что решение задачи Джонсона при >2 означает практически сведение этой задачи к двухфазной. В частности, для =3 получаем матрицу трудоемкостей, содержащую три столбца. Эту матрицу преобразуем в двухстолбцовую матрицу путем попарного сложения элементов трудоемкостей первого и второго, второго и третьего столбцов. Если ограничения, указанные Джонсоном, не выполняются, то точного решения задачи планирования вычислительного процесса не имеется, и переходят к эвристическим алгоритмам планирования информационно-вычислительных работ. В основе эвристических алгоритмов лежит выделение фазы работ с наибольшей суммарной продолжительностью. Данная фаза является приоритетной при запуске работ, которые располагаются в порядке убывания величин трудоемкостей их выполнения. Оценка эффективности эвристических методов планирования осуществляется по степени близости суммарного времени выполнения работ к минимально возможному времени.

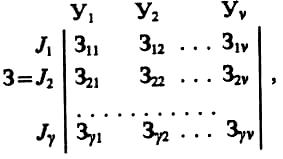

Планирование по критерию максимума загрузки средств обработки. Если последовательность использования вычислительных устройств в системе при решении задач неизвестна, то планирование ведут на основе критерия максимальной загрузки устройств. В этом случае из J1...J отбирается совокупность работ, которые могут выполняться совместно на базе имеющихся ресурсов. По мере окончания хотя бы одной работы из этой совокупности выполнения заеняется одной из работ, находящихся в ожидании. Для определения составов совокупностей работ преобразуем матрицу трудоемкостей в матрицу загрузки устройств. Введенные ранее ресурсы R1...R принадлежат некоторым устройствам У1...У. Тогда матрица загрузки может быть представлена в виде

где

элемент матрицы Зij

показывает загрузку j-гo

устройства

i-й

работой;

![]() ;

;

![]() —

потребность i-й

работы в использовании j-гo

ресурса.

В каждой строке матрицы выделим элемент

Зij,

с наибольшим значением.

—

потребность i-й

работы в использовании j-гo

ресурса.

В каждой строке матрицы выделим элемент

Зij,

с наибольшим значением.

Тогда значение j определит номер потока, к которому будет отнесена работа, соответствующая данной строке матрицы. Число потоков будет равно числу устройств, т. е. . Если в первой строке наибольшее значение имеет элемент З12, то работу J2, относим к потоку П2. Соответственно если во второй строке наибольшее значение имеет элемент З2, то работу J2 относим к потоку П. При разбиении работ на потоки примем ограничение, что каждая из них может быть отнесена только к одному потоку. Каждый поток включает тогда некоторую последовательность работ. Сформировав потоков, можно перейти к составлению совокупностей работ. Совокупности работ, поступающих на обработку, образуются путем выборки их из потоков П1...П. В начальный момент времени формируется первая совокупность, включающая работ, взятых по одной из каждого потока. Эти работы поступают на соответствующие устройства при условии, что они не перегружают некоторый общий ресурс. В качестве такого ресурса может выступать емкость оперативной памяти, поэтому для каждого момента формирования совокупности работ должно соблюдаться ограничение: сумма емкостей памяти, занимаемых работами, включенными в совокупность, не должна превышать общей емкости памяти. Пусть в начальный момент совокупность работ имеет вид C1={J3, J1,…,J2}. Эта совокупность содержит членов, из которых, как раньше приняли, работа J1 принадлежит потоку П2, а работа J2 прянадлежит потоку П. Ограничение по оперативной памяти примет вид V3+ V1 +... + Vi+... + V2≤ V, где V — общий объем оперативной памяти; Vi — объем оперативной памяти, необходимый для работы i.

Если в некоторый момент времени завершается работа J1, то на ее место в совокупность работ включается следующая работа из того же потока П2. При этом опять проверяется ограничение.

Если оно не соблюдается, то выбирается следующая работа из данного потока. При отсутствии работ, соответствующих ограничению, может быть выбрана новая из другого потока.

Рассмотренные варианты планирования вычислительных работ при решении вычислительных задач являются классическими. Разработано большое число методов планирования, которые базируются на теории расписаний. Принципы планирования работ широко используются в типовых операционных системах современных ЭВМ.