- •Культурология: хрестоматия Минск 2013

- •Содержание

- •Предисловие

- •Морфология культуры Структура культуры Клиффорд Гирц

- •Этос, картина мира и анализ священных символов 1

- •Религия как культурная система 2

- •Арон Гуревич

- •Категории средневековой культуры 3

- •Вариативность культурных коммуникаций Эдвард Сепир

- •Символизм 4

- •Коммуникация 5

- •Язык и среда 8

- •Клайд к. М. Клакхон

- •Дар языка 9

- •Эдмунд Рональд Лич

- •Культура и коммуникация: Логика взаимосвязи символов. К использованию структурного анализа в социальной антропологии 10

- •Динамика и типология культуры Карл Маркс, Фридрих Энгельс

- •Немецкая идеология 12

- •Николай Данилевский

- •Россия и Европа: взгляд на культурные и политические отношения славянского мира к германо-романскому 13

- •Макс Вебер

- •Объективность социально-научного и социально-политического знания 14

- •Сравнительные исследования культур Культура первобытности Генри Франкфорт, Генриетта а. Франкфорт, Джон а. Уилсон, Торкильд Якобсон

- •В преддверии философии. Духовные искания древнего человека 16

- •Владимир Топоров

- •Мировое Древо 17

- •Арнольд ван Геннеп

- •Обряды перехода: Систематическое изучение обрядов 22

- •Культура древних цивилизаций: Египет и Месопотамия Генри Франкфорт, Генриетта а. Франкфорт Джон а. Уилсон, Торкильд Якобсон в преддверии философии. Духовные искания древнего человека 25

- •Ян Ассман

- •Египет: теология и благочестие ранней цивилизации 26

- •Классические культуры Востока Карл Ясперс

- •Осевое время 28

- •Марина Кравцова

- •История культуры Китая 29

- •Леонид Васильев

- •Древняя Индия 30

- •Индуистско-буддийская традиция-цивилизация 31

- •Сергей Ольденбург

- •Введение в историю индийского искусства 32

- •Античность как тип культуры

- •Происхождение древнегреческой мысли 33

- •Культура древнего Рима 38

- •Культура исламского мира Леонид Васильев Ислам: возникновение и распространение 40

- •Гасым Керимов

- •Жизнь мусульман: мусульманские обряды, праздники и запреты 41

- •Уильям Монтгомери Уотт

- •Влияние ислама на средневековую Европу 43

- •Культура европейского средневековья Арон Гуревич Категории средневековой культуры 44

- •Жак Ле Гофф

- •С небес на землю. (Перемены в системе ценностных ориентаций на христианском Западе XII–XIII вв.) 46

- •Культура Реформации и Нового Времени Макс Вебер

- •Протестантская этика и дух капитализма 47

- •Арон Гуревич Судьба народной культуры европы 48

- •Юрген Хабермас

- •Модерн: сознание времени и самообоснование 49

- •Романо Гвардини

- •Конец Нового Времени 51

- •Мишель Фуко

- •Надзирать и наказывать: Реферат 53

- •Культура индустриальной цивилизации вт. Пол. Хiх – п. Пол. XX века Хосе Ортега-и-Гассет

- •Восстание масс 54

- •Макс Хоркхаймер, Теодор в. Адорно

- •Культуриндустрия. Просвещение как обман масс 55

- •Белорусская культура в контексте мировой культуры Сяргей Санько

- •Некаторыя падставовыя прасторавыя і часавыя структуры у беларускім фальклёры 56

- •Мікалай Улашчык

- •Была такая вёска... 58

- •Ігар Бабкоў

- •Посткаляніяльныя доследы 59

- •Основные тенденции современного культурного процесса "Визуальный поворот" в современной культуре Вальтер Беньямин

- •Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости 60

- •Маршалл Маклюэн

- •Телевидение: Робкий Гигант 61

- •Информационно-коммуникативное общество как культурный проект Маршалл Маклюэн

- •Понимание медиа: внешние расширения человека 63

- •Мануэль Кастельс

- •Становление общества сетевых структур 64

- •Культура реальной виртуальности: интеграция электронных средств коммуникации, конец массовой аудитории и возникновение интерактивных сетей 65

Морфология культуры Структура культуры Клиффорд Гирц

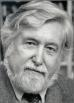

К лиффорд Гирц

(1926–2006) – американский антрополог,

родоначальник направления "интерпретативной

антропологии", оказавший определяющее

влияние на развитие культурных

исследований в США во второй половине

XX в. Пройдя обучение на Гарвардской

кафедре социальных отношений,

представлявшей собой уникальную

междисциплинарную институцию, Гирц

отправился на полевую работу в Индонезию.

Его первая (1952–1954) и вторая (1957–1958)

экспедиции были частью крупного проекта

по изучению нового послевоенного

миропорядка. Материал наблюдений,

сделанных в эти годы, лег в основу

позднейших теоретических изысканий.

Сборник первых теоретических работ

Гирца "Интерпретация культуры"

был издан в 1973 г. В нем автор описывал

культуру как цельную систему, восполняющую

незавершенность человека. "Культура

действует, не только обеспечивая,

развивая и расширяя основанные на

органике, логически и генетически

первичные по отношению к ней способности,

но скорее является составной частью

этих способностей. Внекультурное

человеческое существо – это не

одарённая, хотя и не вполне полноценная

обезьяна, но абсолютно бессмысленное

и, следовательно, ни к чему не пригодное

чудовище".

Цельность культуры позволяет ей

выступать как активный контекст, который

определяет социальное действие и

выражается через него так, что явления

одного функционального порядка

приобретают в разных культурах различные

формы. Одновременно с этим каждый

элемент культуры органические вплетен

в ее ткань так, что понять его вне связей

невозможно.

лиффорд Гирц

(1926–2006) – американский антрополог,

родоначальник направления "интерпретативной

антропологии", оказавший определяющее

влияние на развитие культурных

исследований в США во второй половине

XX в. Пройдя обучение на Гарвардской

кафедре социальных отношений,

представлявшей собой уникальную

междисциплинарную институцию, Гирц

отправился на полевую работу в Индонезию.

Его первая (1952–1954) и вторая (1957–1958)

экспедиции были частью крупного проекта

по изучению нового послевоенного

миропорядка. Материал наблюдений,

сделанных в эти годы, лег в основу

позднейших теоретических изысканий.

Сборник первых теоретических работ

Гирца "Интерпретация культуры"

был издан в 1973 г. В нем автор описывал

культуру как цельную систему, восполняющую

незавершенность человека. "Культура

действует, не только обеспечивая,

развивая и расширяя основанные на

органике, логически и генетически

первичные по отношению к ней способности,

но скорее является составной частью

этих способностей. Внекультурное

человеческое существо – это не

одарённая, хотя и не вполне полноценная

обезьяна, но абсолютно бессмысленное

и, следовательно, ни к чему не пригодное

чудовище".

Цельность культуры позволяет ей

выступать как активный контекст, который

определяет социальное действие и

выражается через него так, что явления

одного функционального порядка

приобретают в разных культурах различные

формы. Одновременно с этим каждый

элемент культуры органические вплетен

в ее ткань так, что понять его вне связей

невозможно.

Ниже предлагаются отрывки двух статей из сборника "Интерпретация культуры".

Этос, картина мира и анализ священных символов 1

…В проходившей недавно дискуссии ... этические (и эстетические) аспекты той или иной культуры, ее аксиологические элементы, были сведены в понятие "этос", в то время как гносеологические, онтологические и космологические аспекты – в понятие "картина мира". Этос того или иного народа – эго тип, характер и стиль его жизни, отличительные особенности его этики и эстетики, это то, что лежит в основе отношения данного народа к самому себе и к своему миру, в котором эта жизнь отражается. Картина мира данного народа – это его представления о формах, в которых существует объективная реальность, его понимание природы, человека, общества. Картина мира включает в себя наиболее всеобъемлющие идеи данного народа об устройстве мироздания. …Этос становится интеллектуально оправданным, если его представляют как олицетворение образа жизни, предусматриваемого реальным положением дел, которое описывается картиной мира, а картина мира становится эмоционально приемлемой, если ее представляют как изображение реального положения дел, для которого такой образ жизни является аутентичным выражением.

...Символы, ..., для тех, кому они о чем-то говорят, каким-то образом суммируют все, что известно о том, как существует этот мир, какой тип эмоциональной жизни он поддерживает и как следует вести себя, живя в этом мире. ...Символы, таким образом, соотносят онтологию и космологию с эстетикой и моралью: их особая сила проистекает из предполагаемой в них способности устанавливать тождество между фактом и ценностью на наиболее фундаментальном уровне, из способности придать тому, что в противном случае останется просто реально существующим, всеобъемлющий нормативный смысл. Число таких синтезирующих символов в каждой культуре ограничено, и хотя теоретически мы можем предполагать, что какой-то народ может создать совершенно автономную систему ценностей, не имеющую никакого отношения к метафизике, этику без онтологии, в действительности нам вряд ли удастся найти такой народ. Тенденция к синтезированию на некотором уровне этоса и картины мира если и не является логически необходимой, то эмпирически, по крайней мере, оказывается вынужденной; если она и не оправдана философски, то на практике, по крайней мере, – универсальна. <…>

...Между этосом и картиной мира, между одобряемым образом жизни и предполагаемым устройством действительности существует простое и фундаментальное соответствие, выражающееся в том, что они взаимно дополняют друг друга и одалживают друг другу смысл. ...

Тип контрапункта между образом жизни и реальной действительностью, сформулированный в ... символах, в различных культурах разный. У навахо этика, в которой превыше всего ценятся хладнокровная осмотрительность, неутомимая настойчивость и полная достоинства осторожность, выступает дополнением образа природы, представляемой ужасающе могущественной, механически точной и чрезвычайно опасной. Свойственное французам законопослушание является откликом на представление о том, что реальная действительность устроена рационально, что основополагающие принципы ясны, точны и неизменны и поэтому требуют только распознавания, запоминания и дедуктивного применения в каждом конкретном случае. У индусов трансцедентальный этический детерминизм, при котором социальный и духовный статус в будущем перевоплощении является автоматическим результатом характера поведения человека в настоящем, дополняется ритуалистической этикой, связанной с кастовыми обязанностями. Сама по себе любая из этих сторон, нормативная или метафизическая, может показаться выбранной произвольно, но вместе взятые они создают впечатление неизбежности именно такого сочетания: французская этика в мире навахо или этика индусов во французском мире показались бы донкихотством, поскольку им не хватало бы той атмосферы естественности и наполненности конкретными реалиями действительности, которой они обладают в контексте своих собственных культур. Именно эта атмосфера, насыщенная реалиями действительности, описывающая в конечном счете истинно разумный образ жизни и обусловленная жизненными реалиями, и является главным источником такой авторитетности этики. Все священные символы утверждают, что жить в соответствии с реальностью – благо для человека; различие между ними заключается в том, каков тот образ реальности, который они создают.

Однако ... символы олицетворяют не только положительные, но и отрицательные ценности. Они указывают на существование не только добра, но и зла, а также на то, что между ними происходит борьба. Так называемая проблема зла есть вопрос о том, как сформулировать на языке картины мира природу разрушительных сил, действующих внутри человека и вне его, как интерпретировать убийства, неурожаи, болезни, землетрясения, бедность и угнетение, чтобы оказалось возможным каким-то образом примириться с ними. Объявление зла реально не существующим – в индийских религиях, например, или в некоторых течениях христианства – не единственное и достаточно редкое решение этой проблемы, гораздо чаще существование зла признается и оценивается как положительный факт, и то или иное отношение к нему – покорность, активное противодействие, … бегство, возложение вины на самого себя и раскаяние или смиренная мольба о милосердии – считается разумным и правильным, обусловленным самой природой зла. У африканских азанде, полагающих, что все природные несчастья (смерть, болезни, неурожай) вызываются ненавистью одного человека к другому, а эта ненависть искусственно наводится посредством колдовства, отношение к злу простое и практичное: с помощью надежного гадания нужно обнаружить колдуна, а затем либо испытанными способами общественного воздействия заставить его прекратить свое колдовство, либо, если это не удастся, средствами эффективной магии отмщения убить его. У меланезийских манус вследствие представления о том, что болезни, смерть или неудачи в хозяйственных делах есть результат тайного греха (прелюбодеяния, воровства, обмана), который оскорбляет нравственные чувства домашнего духа, особое значение имеют публичная исповедь и раскаяние как рациональный способ избавления от зла. Для яванца все зло проистекает от неуправляемых страстей, и защитой от него являются отрешенность от мира и самоконтроль. Таким образом, не только то, что данный народ ценит, но и то, чего он боится и что ненавидит, отражается в картине мира этого народа, в символической форме воплощается в его религии и проявляется в свою очередь в характерных чертах его образа жизни. Этос данного народа обладает отличительными чертами не только с точки зрения того вида благородства, который этим народом прославляется, но и с точки зрения той разновидности подлости, которая им осуждается, его представления о пороках не менее специфичны, чем представления о добродетелях. <…>