- •Глава 3. Характеристика

- •3.2. Ведущая деятельность младенца

- •3.3. Развитие моторной сферы в младенчестве

- •3.4. Развитие психических процессов младенца

- •3.4.1. Развитие восприятия младенца

- •Приблизительный возраст появления реакции

- •3.4.2. Развитие памяти и внимания в младенчестве

- •Приблизительный возраст появления реакции

- •3.4.2. Развитие памяти и внимания в младенчестве

- •3.4.4. Развитие речи в младенческом периоде

- •3.5. Новообразования младенческого возраста и кризис одного года

- •Глава 4. Диагностика

- •4.3. Диагностика развития предметно-манипулятивной деятельности

Глава 4. Диагностика

особенностей развития

младенца

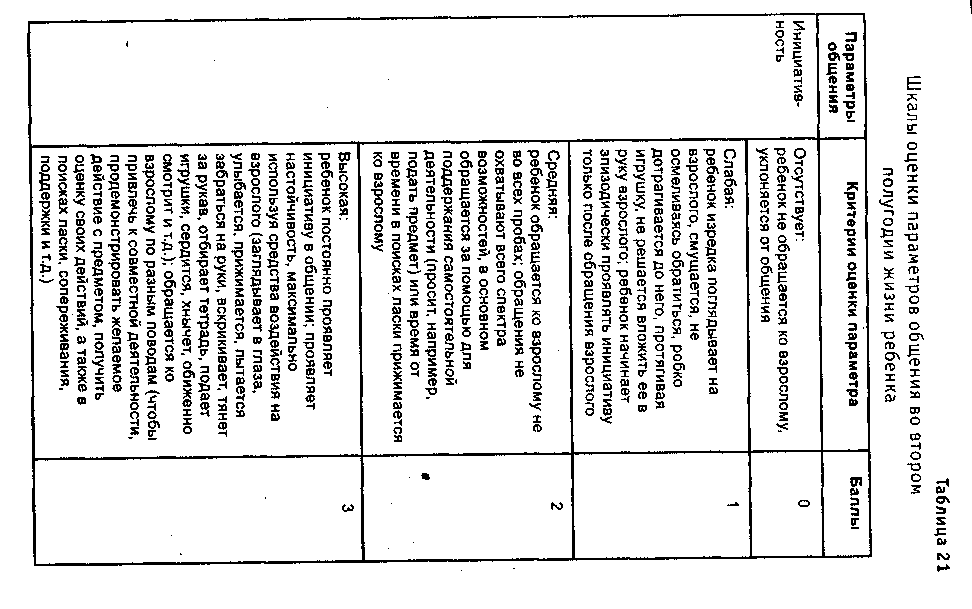

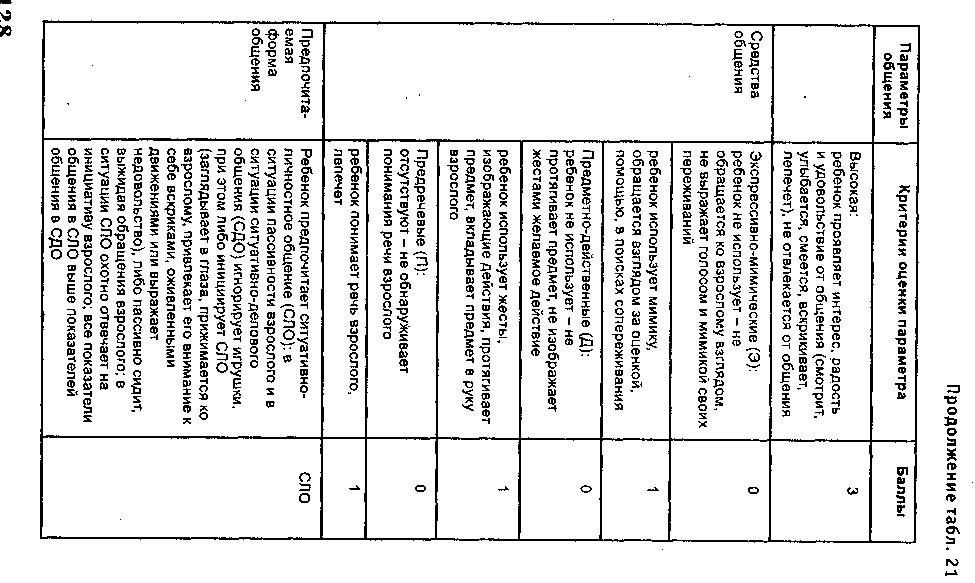

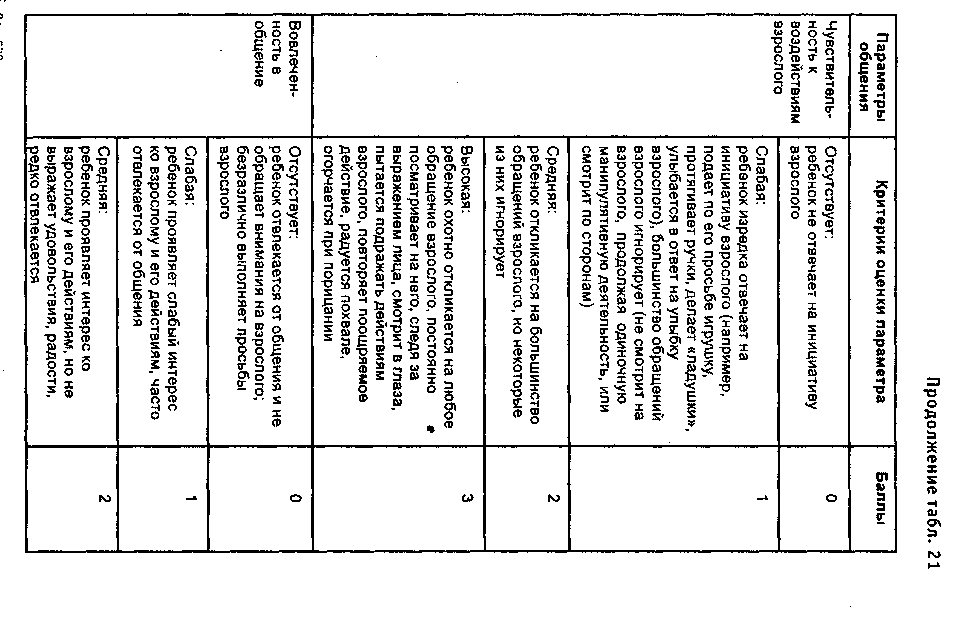

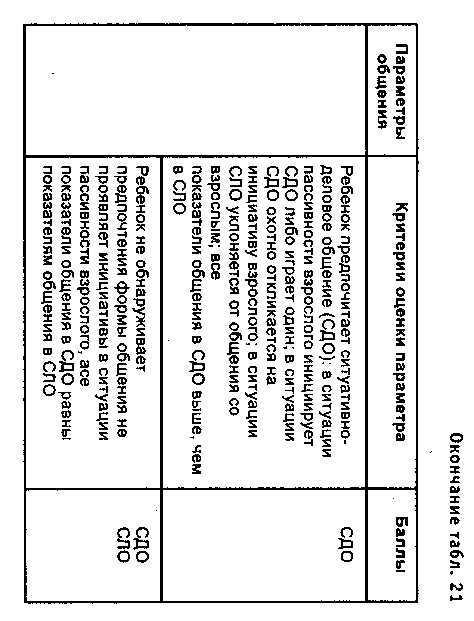

4.1. Диагностика развития общения со взрослым

Методика диагностики развития общения в первом полугодии жизни Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигу-зовой

Поведение младенца первого полугодия жизни спонтанно и неустойчиво, его активная и реактивная составляющие трудно различимы, поэтому судить об уровне развития общения у ребенка на этом этапе можно лишь по совокупности характеристик комплекса оживления в ситуациях, различающихся «коммуникативной задачей», которая возникает перед младенцем. Чем пассивнее взрослый, тем активнее ведет себя младенец, побуждаемый потребностью в общении. Соответственно процедура диагностики включает следующие три ситуации, различающиеся по степени коммуникативной активности взрослого.

Ситуация 1. «Пассивный взрослый»

Цель: выявление параметров общения при наимень-, шей коммуникативной активности взрослого.

В ситуации пассивности взрослого основная «коммуникативная задача» ребенка заключается в том, чтобы привлечь к себе его внимание и побудить к общению, поэтому здесь ярче всего проявляется инициативность ребенка.

Процедура проведения диагностической пробы. Ребенок находится в кроватке или на пеленальном столе. Младенца нужно распеленать или одеть так, чтобы одежда не стесняла его движений. Взрослый становится или садится рядом, повернув лицо к младенцу, но не смотрит ему в лицо, делая вид, что его внимание привлечено к чему-то другому. В течение 20-30 секунд он не вступает в общение с ребенком, не смотрит на него, не улыбается и не разговаривает, выжидая, когда младенец проявит инициативу. Поведение ребенка фиксируется в протоколе. (Форма протокола приводится ниже.) Если ребенок сразу начал проявлять комплекс оживления с нарастающей интенсивностью (все сильнее размахивая ручками, громче вскрикивая и др.), следует отметить этот факт в протоколе и, не дожидаясь истечения 30 секунд, ответить на призыв малыша улыбкой и ласковыми словами, тем самым переходя к следующей диагностической ситуации.

Возможны другие варианты поведения ребенка. Бывает, что ребенок слишком сосредоточился на своих внутренних ощущениях или его внимание привлечено к чему-то другому, и он не замечает взрослого. Тогда нужно попытаться привлечь его внимание движением, голосом, покашливанием (но не адресоваться к малышу лично) и подождать каких-либо действий с его стороны после того, как он обратит внимание на взрослого. Регистрация поведения ребенка производится с этого момента. Малыш может проявить недовольство пассивностью взрослого — хмуриться, отворачиваться, хныкать. Тогда следует зафиксировать эти проявления в примечании, прекратить пробу до истечения 30 секунд и вступить с ребенком в общение, успокоить. В этом случае ситуацию «Пассивный взрослый» можно повторить после ситуации «Чистое общение».

Ситуация 2. «Чистое общение»

Цель: выявление параметров общения при коммуникативной активности взрослого.

116

117

ns^

психология РАЗВИТИЯ в ПРЕНАТАЛЬНОСТИ И МЛАДЕНЧЕСТВЕ

В этой ситуации основная «коммуникативная задача» ребенка заключается в том, чтобы выразить отношение к воздействиям взрослого, побудить его к выражению отношения к себе и тем самым продлить общение. Поэтому здесь выявляется в основном чувствительность ребенка к воздействиям взрослого, умение чередовать инициативное и ответное поведение.

Процедура проведения диагностической пробы. Проба «Чистое общение» представляет собой чередование периодов активных воздействий взрослого и пауз. В период активных воздействий взрослый обращается к ребенку с улыбкой, глядя в глаза, ласково называет его по имени, произносит нежные слова, побуждает улыбнуться, сказать «агу» и т. д. Во время паузы взрослый воспринимает ответ ребенка и ожидает воздействий с его стороны.

Ребенок находится в кроватке или на пеленальном столе. Взрослый склоняется над ним, пытается встретиться взглядом и в течение примерно 15 секунд с улыбкой ласково разговаривает с ним, хвалит, побуждает к. общению. (Например: «Мишенька, агу! Скажи, Мишенька, «агу»! Молодец, Мишенька, умница, вот какой хороший малыш!» Затем: «Это Мишенька у нас такой красивый, веселый, румяный? Какие у Мишеньки замечательные глазки, какие ручки, а какие ножки! Вот как ты хорошо умеешь ручками размахивать, а как хорошо ножками «бегать»! Вот так, вот так, какой молодец!» и т.п.) Речь взрослого должна быть негромкой, отчетливой, неторопливой, с паузами. Поведение ребенка фиксируется в протоколе. Это период активных воздействий взрослого.

Затем взрослый делает паузу: слегка отстранясь, с улыбкой смотрит на ребенка. В период паузы также регистрируется выраженность компонентов комплекса оживления. Чередование активных воздействий и пауз следует осуществить несколько раз в течение 1—2 минут, фиксируя в протоколе поведение младенца в каждый период. Временные интервалы жестко не задают-

118

Диагностика особенностей развития младенца

ся, так как темп общения у разных детей может существенно отличаться.

Как правило, для диагностики уровня развития общения у младенцев старше 2 месяцев этих двух ситуаций бывает достаточно. Для более маленьких детей или в тех случаях, когда ребенок не реагирует на воздействия взрослого, необходимо организовать ситуацию «Общение на руках у взрослого».

Ситуация 3. «Общение на руках у взрослого»

Цель: выявление параметров общения при максимальной коммуникативной активности взрослого.

В этой ситуации основная «коммуникативная задача» ребенка достигнута, его потребность во внимании и доброжелательности взрослого удовлетворяется, он спокойно выражает свое удовольствие от общения. Здесь, в основном, выявляется чувствительность ребенка к воздействиям взрослого.

Процедура проведения диагностической пробы. Ребенок находится на коленях у взрослого или на руках в позе «под грудью». Взрослый смотрит в глаза младенцу и тихим ласковым голосом обращается к нему, слегка приближая и удаляя свое лицо. Если ребенок остается пассивным, следует усилить воздействия, стараясь вызвать у малыша сосредоточение и улыбку: слегка потормошить, пощекотать щечку или подбородок, погладить. Проба длится в течение 1 минуты. Поведение ребенка фиксируется в протоколе так же, как в ситуации «Чистое общение».

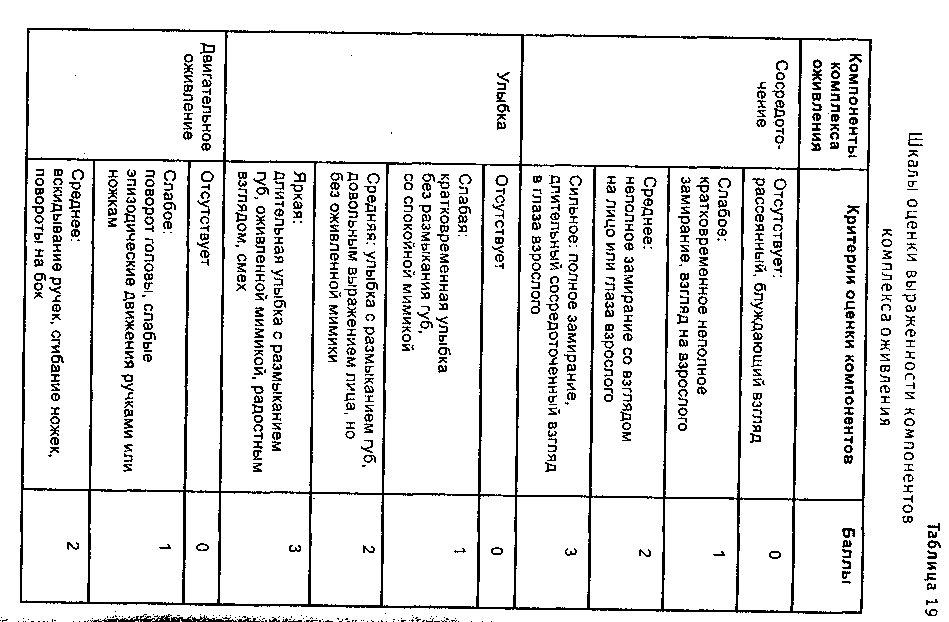

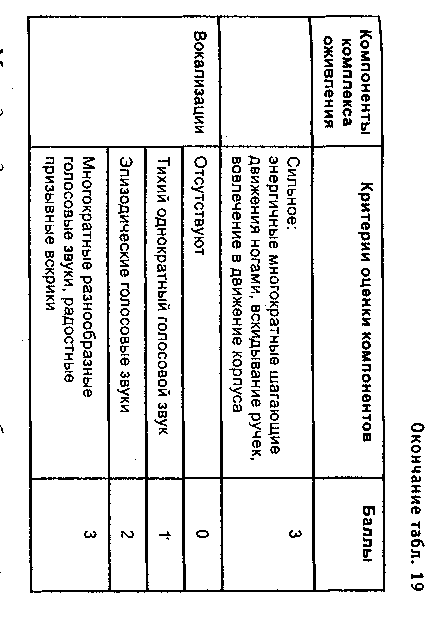

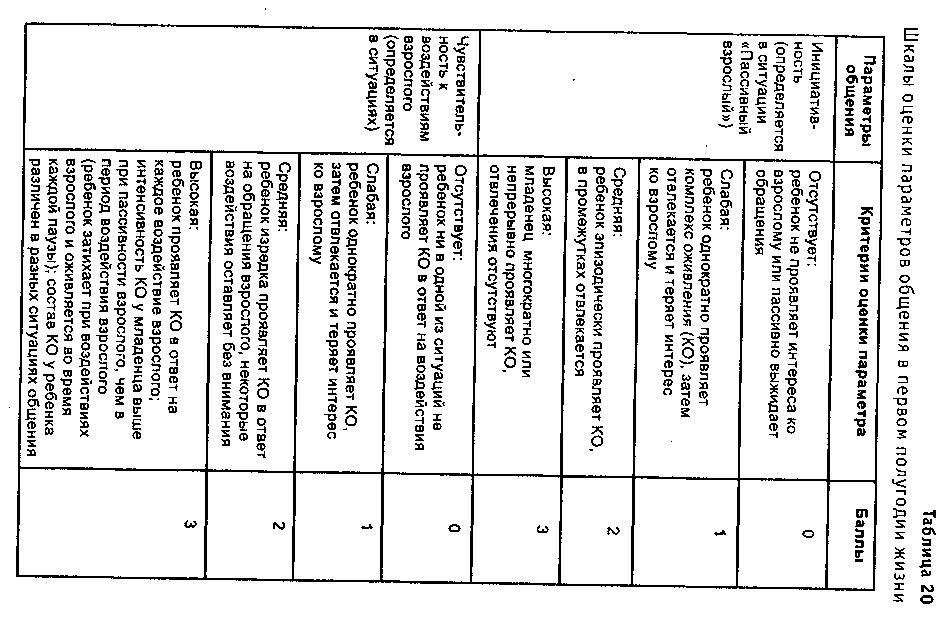

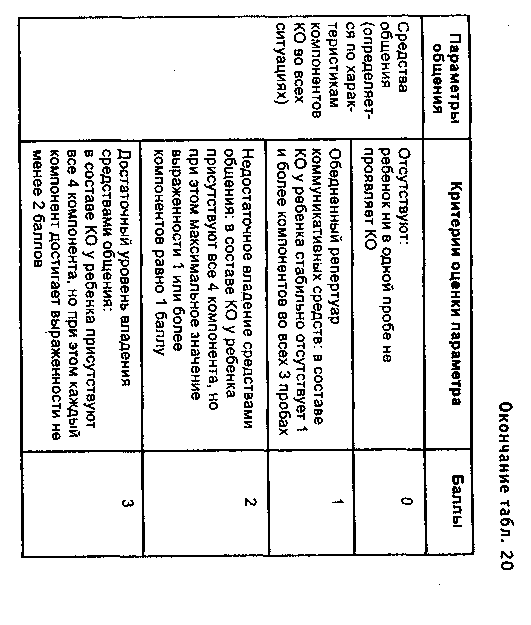

В процессе проведения каждой диагностической пробы психолог отмечает в соответствующих графах протокола баллами выраженность наблюдаемых компонентов комплекса оживления (табл. 19, 20).

Анализ результатов: анализируется поведение ребенка во всех диагностических ситуациях по выделенным параметрам. Уровень развития общения ребенка определяется по совокупности всех параметров.

119

■1 I

Диагностика особенностей развития младенца

но-деловое общение со взрослым или играть в игрушки самостоятельно.

Организация предметной среды. На'столик выкладываются несколько игрушек, например, погремушка, два кубика, маленький мячик, машинка, небольшая куколка, ложечка, чашечка.

Процедура проведения диагностической пробы. Ребенок находится на высоком стульчике перед столом, на котором лежат игрушки. Взрослый сидит рядом, повернувшись к младенцу лицом, но не обращаясь к нему. Если младенец начинает манипулировать игрушками, взрослый наблюдает за его действиями в течение 3 минут, не вмешиваясь в деятельность ребенка и регистрируя его поведение в протоколе. Затем проводится следующая проба — «Ситуативно-деловое общение».

Если младенец обращается ко взрослому, тот отвечает ему, но не предпринимает активных действий. В течение 1 минуты регистрируются коммуникативные проявления ребенка. Если младенец начинает выражать недовольство, следует сразу же перейти к очередной пробе. Порядок проведения последующих проб зависит от того, какое общение инициировал ребенок. Если он протягивает предмет, показывает на него взрослому или обращается за помощью, проводится проба «Ситуативно-деловое общение». Если ребенок просится на руки, улыбается, прижимается ко взрослому, то проводится проба «Ситуативно-личностное общение». Если младенец предпочитает одиночную игру, применяется диагностика предметно-манипуля-тивной деятельности.

Ситуация 2. «Ситуативно-деловое общение»

Цель: определение уровня развития параметров общения.

Организация предметной среды. На столик выкладываются несколько игрушек, например, кубик, мячик, кукла.

Процедура проведения диагностической пробы. Взрослый демонстрирует простое действие с предметами: двигает кубик по столу, изображая звук мотора и сигнал «би-би», катает мячик или баюкает куколку, предлагая ребенку поиграть вместе, повторить показанное действие. Если младенец выхватывает игрушку и начинает играть с ней в одиночку, взрослый старается присоединиться к ребенку: просит дать ему игрушку, предлагает действовать поочередно, показывает другое действие с ней. На случай быстрой потери интереса ребенка к игрушке следует иметь наготове несколько запасных предметов и предложить малышу выбрать то, что ему интересно. Если ребенок не берет игрушку, взрослый сам вкладывает ее в руку младенца и поощряет его действия. Если ребенок включается в совместную деятельность, взрослый подбирает моменты для похвалы и порицания действий ребенка, предлагая образцы новых действий. При этом порицание должно быть выражено со спокойной интонацией: «Не так» — и сопровождаться последующим показом правильного действия из наличного репертуара ребенка. (Например, ребенок начал стучать кубиком по столу, бросать его на пол или грызть, ему предлагают подвигать им по поверхности стола.) Поощрений должно быть больше, чем порицаний (достаточно одного порицания, если ребенок реагирует на него, если не реагирует, то можно через какое-то время повторить его); за порицанием обязательно должно следовать поощрение. Проба длится 3 минуты. Поведение ребенка регистрируется в протоколе.

Ситуация 3. «Ситуативно-личностное общение»

Цель: установление наличия желания и возможностей ребенка вступать в ситуативно-личностное общение. (Это необходимо для тех детей, которые предпочитают одиночную предметно-манипулятивную деятельность, а также для детей, инициирующих ситуативно-личностное общение.)

124

125

шим детям можно предложить куклу-неваляшку примерно 25 см высотой, погремушку или резиновую игрушку-пищалку. Желательно, чтобы игрушку предъявляла мать или другой знакомый ребенку взрослый. Если такой возможности нет, психолог сам показывает малышу игрушки.

Процедура проведения диагностических проб. Ребенок находится в кроватке, манеже или на пеленальном столике, ручки и ножки свободны. Взрослый стоит рядом с ребенком и показывает ему игрушку. Игрушка демонстрируется путем проведения последовательных 5 проб, в которых варьируется способ предъявления. Между пробами делается перерыв в 2 минуты.

Проба 1. Взрослый фиксирует игрушку на расстоянии 30—40 см от груди ребенка по линии взгляда в течение 1 минуты.

Проба 2. Взрослый медленно (со скоростью примерно 50 см за о секунд) перемещает игрушку в горизонтальной плоскости справа налево от линии взгляда перед собой ребенка и обратно в течение 1 минуты.

Проба 3. В течение 1 минуты повторяется первая экспозиция, но взрослый время от времени (примерно 3 раза) встряхивает (или сжимает) игрушку, заставляя ее издавать звуки.

Проба 4. Игрушку приближают к ребенку так, чтобы он мог до нее дотронуться, взять в руки, поднести ко рту. Если ребенок не тянется к игрушке, взрослый вкладывает предмет в его руку и придерживает, пока ребенок активно не захватит его. Проба длится 1—2 минуты. Если младенец роняет игрушку и беспокоится, стараясь ее достать, взрослый снова вкладывает ее в ручку ребенка. Если же, выпустив игрушку, младенец не делает попыток ее достать, проба прекращается.

Проба 5. Игрушку прикладывают к губам ребенка в течение 1 минуты.

Поведение ребенка в каждой пробе регистрируется в протоколе.

I

Диагностика особенностей развития младенца

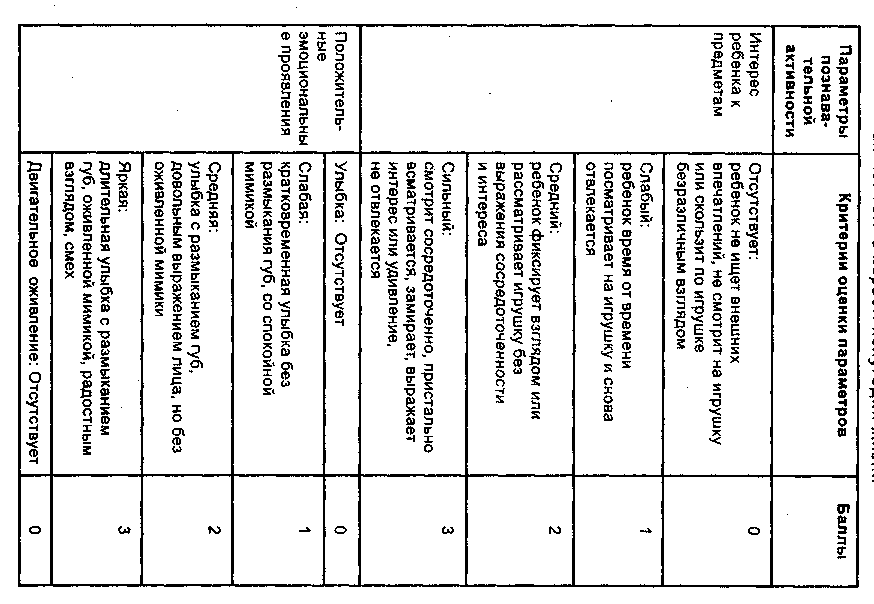

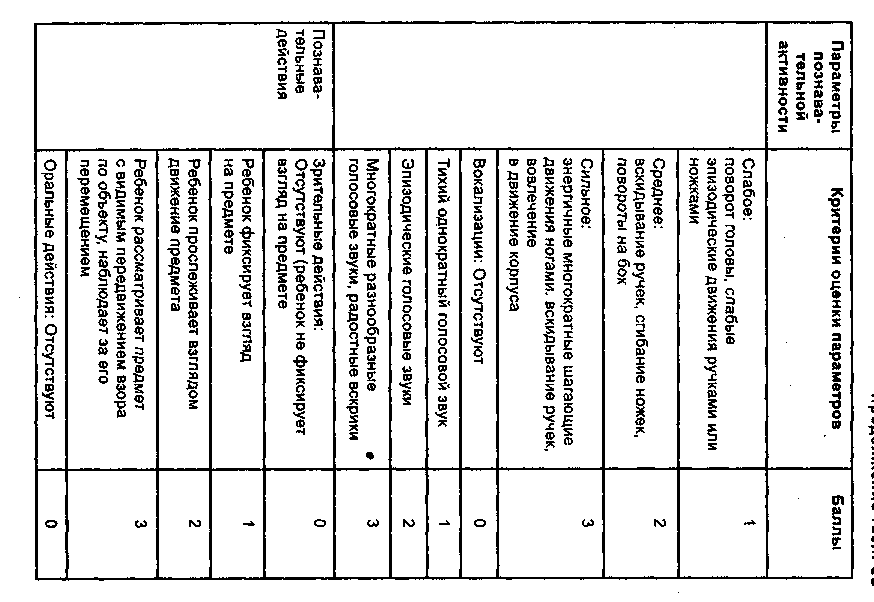

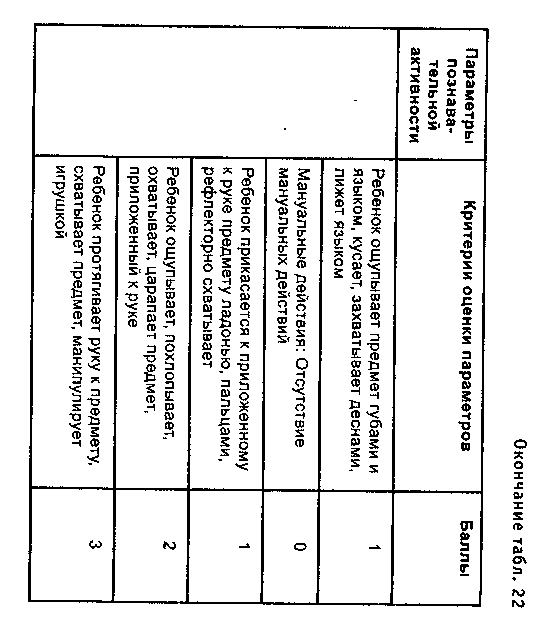

Отмечаются компоненты комплекса оживления, наличие или отсутствие движений глаз, рта, руки. Проявление комплекса оживления регистрируется только в тех случаях, когда ребенок смотрит на предмет или переводит взгляд со взрослого на предмет. Если младенец адресуется только ко взрослому, комплекс оживления в протоколе не регистрируется, в примечании делается соответствующая пометка («адресуется ко взрослому»). В протоколе проставляется максимальное значение выраженности каждого параметра в конкретной пробе. После окончания диагностической процедуры определяется максимальный балл из зафиксированных во всех пробах (табл. 22).

Анализ результатов: анализируется поведение ребенка во всех диагностических ситуациях по выделенным параметрам. Уровень развития познавательной активности ребенка определяется по совокупности всех параметров.

Методика изучения познавательной деятельности младенцев по обследованию игрушек А.А. Реана

Подготовка исследования. Подобрать :^одинаковые погремушки (голубой шарик на белой ручке), из которых одна озвученная, а другая нет; 2 пластмассовые машинки, отличающиеся только по цвету: белая и красная; 2 фигурки птиц — черных туканов, различающихся только по размеру (отношение по высоте — 3:1).

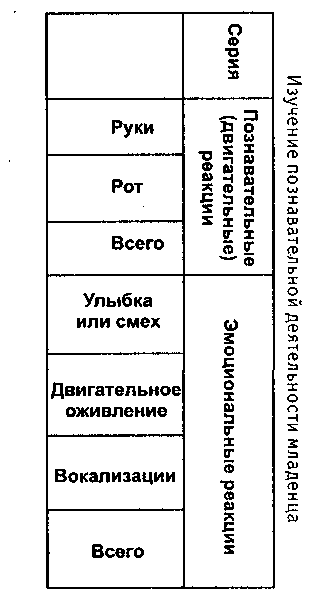

Проведение исследования. Исследование проводится индивидуально с детьми 2,5-9 мес. Ребенок лежит на спинке в своей кроватке. Экспериментатор сидит на стуле справа. Эксперимент состоит из 8 серий, между которыми делается интервал в 2 мин, а между четвертой и пятой — 5 мин. Время экспозиции игрушки в каждой серии — 2 мин. В протоколе подробно отмечаются познавательные реакции (обследует предмет глазами, руками, ртом) и эмоциональные реакции (улыбка или смех, двигательные оживления, вокализации).

132

133