- •3.1 Заключение брака

- •Съезд Советов ссср

- •Гпк. Принят вцик 10 июля 1923 г. И вступил в действие с 1 сентября этого же года.

- •Структура Конституции ссср 1936 г.:

- •Высшие органы власти и управления ссср (по Конституции 1936 г.)

- •Правовой статус граждан ссср.

- •XX съезд кпсс (14—25 февраля 1956 г., Москва)

XX съезд кпсс (14—25 февраля 1956 г., Москва)

XX съезд обычно считается моментом, положившим конец сталинской эпохе и сделавшим обсуждение ряда общественных вопросов несколько более свободным; он ознаменовал ослабление идеологической цензуры в литературе и искусстве и возвращение многих прежде запретных имён.

На съезде обсуждались отчёты центральных органов партии и основные параметры 6-го пятилетнего плана. Обсуждалось также международное положение, роль социализма как мировой системы и борьба его с империализмом. Съезд принял решение о многообразии форм перехода государств к социализму, указал, что гражданские войны и насильственные потрясения не являются необходимым этапом пути к новой общественной формации. Съезд отметил, что «могут быть созданы условия для проведения мирным путём коренных политических и экономических преобразований».

Главные события, сделавшие съезд знаменитым, произошли в последний день работы, 25 февраля, на закрытом утреннем заседании. В этот день Н. С. Хрущёв выступил с закрытым докладом «О культе личности и его последствиях», который был посвящён осуждению культа личности И. В. Сталина. В докладе была также поднята проблема реабилитации партийных и военных деятелей, репрессированных при Сталине.

Хрущёвская оттепель — неофициальное обозначение периода в истории СССР после смерти И.В. Сталина и до прихода к власти Л.Брежнева (середина 1950-х — середина1960-х гг.). Характеризовался во внутриполитической жизни СССР некоторой либерализацией режима, ослаблением тоталитарной власти, появлением некоторой свободы слова, относительной демократизацией политической и общественной жизни, открытостью западному миру, большей свободой творческой деятельности.

На XX съезде КПСС в 1956 году Н. С. Хрущёв произнёс речь, в которой были подвергнуты критике культ личности Сталина и сталинские репрессии, а во внешней политике СССР был провозглашён курс на «мирное сосуществование» с капиталистическим миром.

Многие политические заключённые в СССР и странах социалистического лагеря были выпущены на свободу и реабилитированы. С 1953 года были образованы комиссии по проверке дел и реабилитации. Было разрешено возвращение на родину большинству народов, депортированных в 1930-е — 1940-е гг. На родину были отправлены десятки тысяч немецких и японских военнопленных.

Развитие советского права.

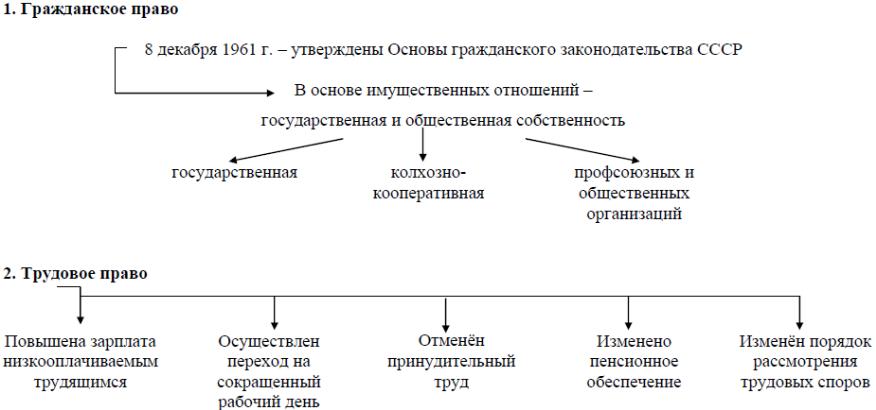

8 декабря 1961 г. Верховный Совет СССР принял Основы гражданского законодательства Союза ССР и союзных республик. В рамках союзных республик гражданское законодательство было кодифицировано в виде гражданских кодексов.

Основы закрепляли государственную и кооперативно-колхозную собственность, собственность профсоюзных и иных общественных организаций.

В сфере обязательственного права в Основах ведущее место занимали нормы, регулировавшие договоры и другие обязательства между государственными и общественными организациями. Договорная форма использовалась как инструмент выполнения планов и обеспечения ответственности организаций за ассортимент, качество, комплектность и своевременной поставки продукции.

8 декабря 1961 г. Верховным Советом СССР были утверждены Основы гражданского судопроизводства Союза СССР и союзных республик. Основы устанавливали единые для всего Союза ССР общие положения гражданского процессуального права.

Основы определяли задачи гражданского судопроизводства, заключавшиеся в правильном и быстром рассмотрении и разрешении гражданских дел. Предусматривалось расширение участия организаций и коллективов трудящихся в судебном рассмотрении гражданских дел. В целях защиты прав и законных интересов граждан профсоюзы и другие общественные организации через своих представителей могли предъявлять иски в суд, участвовать в судебном разбирательстве и сообщать суду мнение коллектива по рассматриваемому делу. Гражданские дела в установленных законом случаях могли рассматриваться товарищескими судами.

В соответствии с Основами гражданского судопроизводства Союза СССР и союзных республик в 1964 г. были приняты гражданско-процессуальные кодексы в рамках союзных республик.

Трудовое право развивалось в направлении повышения материального положения граждан и обеспечения их социальных прав: повышается заработная плата низкооплачиваемым трудящимся; повышена заработная плата работникам, занятым в сфере просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного питания и некоторых других отраслях народного хозяйства. Проводились меры по переходу на сокращенный рабочий день в праздничные и предпраздничные дни; увеличивалась продолжительность отпуска женщинам по беременности и родам.

Изменения в земельном и колхозном праве: расширены права колхозов. Колхозникам предоставлено право дополнять и изменять отдельные положения Примерного устава сельскохозяйственной артели 1935 г. с учетом местных условий. Колхозы могли сами определять размеры приусадебных участков колхозников, количество скота, находившегося в их личной собственности. Колхозам также было предоставлено право устанавливать обязательный минимум трудодней, исходя из потребностей трудовых затрат в общественном хозяйстве; введено ежемесячное авансирование колхозников.

25 декабря 1958 г. Верховным Советом СССР были приняты новые Основы уголовного законодательства Союза ССР и союзных республик. Отменялся ранее действовавший принцип аналогии. Закон, устанавливающий наказуемость деяния или усиливающий наказание за него, не имел обратной силы, т. е. не распространялся на деяния, совершенные до момента его введения. Закон, устранявший или смягчавший наказуемость деяния, имел обратную силу.

Наказание могло применяться только по приговору суда. Уголовная ответственность наступала с 16 лет, прежний возрастной предел в 14 лет продолжал действовать в случаях наиболее тяжких преступлений. Максимальный срок лишения свободы был сокращен с 25 до 15 лет. Устанавливался порядок условно-досрочного освобождения осужденных, проявивших хорошее поведение и честное отношение к труду.

Задачи уголовного судопроизводства состояли в обеспечении быстрого и полного раскрытия преступлений, изобличении и наказании виновных, ограждении невиновных от уголовной ответственности. Основы закрепили следующие принципы уголовного судопроизводства: осуществление правосудия только судом на началах равенства граждан перед законом и судом, независимость судей и подчинение их только закону, участие народных заседателей и коллегиальность рассмотрения дел в суде, гласность судебного разбирательства, недопустимость привлечения к уголовной ответственности иначе как на основаниях и в порядке, установленном законом, обеспечение обвиняемому права на защиту, ведение судопроизводства на языке союзной или автономной республики, автономной области, национального округа или языке местного населения.

79. Конституция СССР 1977 г.

Подготовка проекта новой союзной Конституции началась в 1962 г. Проект готовился специальной конституционной комиссией. Окончательный проект был разработан к маю 1977 г. По этому проекту было проведено всенародное обсуждение.

Конституция СССР была принята на внеочередной сессии Верховного Совета СССР 7 октября 1977 г.

Структура Конституции 1977 г.:

1) I раздел – «Основы общественного строя и политики»;

2) II раздел – «Государство и личность»;

3) III раздел – «Национально-государственное устройство»;

4) IV раздел – «Советы народных депутатов и порядок их избрания»;

5) V раздел – «Высшие органы власти и управления»;

6) VI раздел – «Основы построения органов государственной власти и управления в союзных республиках»;

7) VII раздел – «Правосудие, арбитраж и прокурорский надзор»;

8) VIII раздел – «Герб, флаг, гимн и столица»;

9) IX раздел – «Действие Конституции и порядок ее применения».

Особенности Конституции СССР 1977 г.:

1) впервые утверждала окончательное построение «развитого социалистического общества» и создание «общенародного государства»;

2) общегосударственная цель по Конституции – формирование «бесклассового коммунистического общества»;

3) впервые вводила некоторые формы «непосредственной демократии»: всенародное обсуждение законопроектов и референдум по важнейшим вопросам; гражданские права (право на обжалование действий должностных лиц, на судебную защиту от посягательства на честь и достоинство и другое), но этим правам всегда сопутствовали обязанности;

4) коммунистическая партия по-прежнему была официальной политической идеологией, ей принадлежала «руководящая и направляющая» роль;

5) Конституция провозглашала принцип демократической централизации органов власти, т. е. их выборность на всех уровнях, подотчетность народу, вертикальная их соподчиненность, подконтрольность нижестоящих органов вышестоящим;

6) устанавливалась обязанность органов советского государства соблюдать «социалистическую законность»;

7) устанавливались трудовые гарантии и гарантии трудовым и профессиональным союзам, например, право коллективов участвовать в решении и обсуждении общественных и государственных дел.

Конституционные основы СССР:

1) политическая: СССР – социалистическое общенародное государство, выражающее волю и интересы всех рабочих классов;

2) экономическая: социалистическая собственность (государственная) на средства производства и землю;

3) социальная: нерушимый союз рабочих, крестьян, интеллигенции.

Система государственных органов по Конституции 1977 г.:

1) народ – единственный источник власти;

2) Советы народных депутатов – единая система органов государственной власти: Верховный Совет, Союзный совет, Совет автономных республик – высшие органы власти (срок их полномочий – 5 лет; в составе Верховного Совета формировался президиум); местные советы народных депутатов (срок их полномочий равен 2,5 года);

3) высший исполнительно-распорядительный орган – Совет министров СССР.

Компетенция Верховного Совета СССР: вопросы, отнесенные Конституцией к ведению СССР.

Полномочия Совета Союза и Совета автономных республик: право законодательной инициативы в Верховном Совете.

80. Реформирование политической системы СССР в период «перестройки» (1985-1991 гг.). Распад СССР и образование СНГ.

Реформирование политической системы СССР в период «перестройки»Современная демократическая государственность РФ начала складываться в период «перестройки» (1989–1993 гг.). Сущность реформы общества в СССР (1985 г.) – распространение гласности в общественной жизни, перестройка аппарата во всех государственных органах.

Причины проведения реформ государственного аппарата:

1) существующая социалистическая система государственной власти перестала отвечать новым демократическим принципам, признанным в мировом сообществе;

2) сложилась неблагоприятная экономическая обстановка в середине 70-х гг. XX в. – теневая экономика широко распространилась во всех сферах;

3) в 1980 г. была распространена коррупция в государственном аппарате.

Реформы были направлены и на изменение политической обстановки в стране, появление плюрализма и многопартийности. Результатом реформирования социалистической системы в СССР стало возрастание в его республиках национального напряжения, которое в свою очередь привело к межнациональным вооруженным столкновениям в 1988 г. Реформы 1980-х затронули и экономику, что привело к проблемам в данной сфере (спаду производства, инфляции), хотя по задумке реформаторов должны были быть расширены права предприятий и трудовых коллективов, частная предпринимательская деятельность, а позднее предполагалось проведение приватизации национального имущества.

Последствия объявления курса на формирование рыночных отношений:

1) Законом «О государственном предприятии» от 1987 г. введены хозрасчет и самофинансирование предприятий при сохранении государственных монополий;

2) была легализована частная предпринимательская деятельность;

3) сформировались четыре уровня цен: государственные, договорные, кооперативные, «черного рынка».

Реформы 1980-х гг. затронули и аграрный сектор экономики. В 1988 г. получили распространение арендные договоры на землю (на срок не более 50 лет), устанавливался максимальный размер приусадебного участка и поголовья скота в личном хозяйстве (Положение «О колхозах» от 1988 г.).

В результате реформирования государственного аппарата в октябре 1988 г. была установлена система представительных органов 2 уровней:

1) Съезд народных депутатов;

2) Верховный Совет.

Был учрежден пост Президента СССР. Первым и единственным Президентом СССР в марте 1990г. был избран Генеральный секретарь ЦК КПСС М. С. Горбачев .

Особенно важны внешнеполитические результаты реформирования социалистического общества:

1) окончательный распад СССР (21 декабря 1991 г., когда на встрече в Алма-Ате члены СНГ признали его лишь координирующим органом; 26 декабря 1991 г. приняли Декларацию о прекращении существования СССР);

2) признание РФ правопреемником СССР;

3) расширение внешнеполитических отношений России.

Недостатки реформ 1980-х гг.:

1) реформирование государственного аппарата привело скорее к разрушению, чем преобразованиям;

2) реформы, которые первоначально шли в рамках запланированных программ, позднее вышли из-под контроля инициаторов этих программ;

3) гласность во многом понималась неправильно, открывая доступ не только к необходимой информации, но подчас государственным тайнам, это привело к подрыву государственного авторитета.

Распад СССР

По мере ослабления СССР и укрепления суверенитета республик поднимается волна сепаратизма – движения за выход из состава СССР.

Содержавшиеся в Конституции СССР положение о праве союзных республик на выход из состава СССР никогда не рассматривалось как осуществимое. Поэтому процедуры реализации этого права создано не было. В конце 80-х в ряде союзных республик наблюдается движение за выход из СССР. В этих условиях Верховный Совет СССР 3 апреля 1990 был вынужден принять закон «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР», регламентирующий реализацию конституционного права на выход из состава СССР и предусматривающий при этом референдум и пятилетний срок.

Крах СССР был предрешен начавшимся крахом КПСС. Выход из КПСС республиканских партийных организаций в условиях сложившегося за десятилетия партийно-государственного единства означал, что не за горами и выход республик из состава СССР. Ждать пришлось недолго. Первыми в борьбу за независимость включились республики Прибалтики, а остальные повторили этот путь.

Ввиду поднявшейся волны сепаратизма стала очевидной необходимость закрепления в юридической форме стремления большинства граждан к сохранению СССР. С этой целью руководство СССР решило провести референдум. В соответствие с решениями IV съезда народных депутатов Верховный Совет СССР постановил провести 17 марта 1991г. референдум СССР по вопросу о сохранении Союза ССР как федерации равноправных республик. Большинство населения на референдуме высказалось за сохранение СССР как федерации, но руководство СССР, утратив механизмы своего воздействия на республики через строго централизованную схему партийного руководства, е смогло найти других, и процесс распада СССР продолжался. Ярче всего это проявилось в войне законов, т.е. игнорировании местными органами власти Конституции СССР, законов СССР, создании неконституционных, параллельно советам, структур власти на местах и пр.

События 19-21 августа 1991г. явились последней организованной попыткой противодействия распаду СССР и созданию на его месте конфедерации в той или иной форме. Поражение ГКЧП способствовало дальнейшему подъему децентралистских сил по всему пространству СССР. Президент СССР не мог исполнять свои обязанности гаранта единства и территориальной целостности своего государства. Большинство союзных республик, ранее объявивших о своем суверенитете, теперь пошла дальше, заявив о независимости и обратившись к мировому сообществу за ее признанием. Они объявили союзную собственность республиканской и перестали принимать участие в деятельности союзных структур и в работе союзных органов власти. Судьба СССР была решена на Беловежской встрече руководителей трех республик – Белоруссии, России и Украины 8 декабря 1991г., когда в Минске было подписано Соглашение о создании Содружества Независимых Государств (СНГ). Соглашение предусматривало роспуск Союза ССР, прекращение действия законов СССР и ликвидацию его органов. Это Соглашение подтолкнуло другие республики присоединиться к процессу роспуска СССР.