- •Тема 5. Методика проведения экскурсии 53

- •Тема 22. Качество экскурсионного обслуживания ............................ 206

- •Тема 23. Дифференцированный подход к организации

- •Тема 24. Повышение эффективности экскурсионной

- •Глава 1. Общеметодологические основы экскурсионной деятельности

- •Тема 1. Основные этапы развития экскурсионной деятельности

- •1.1. Возникновение и развитие экскурсионного дела в России

- •Тема 2. Экскурсия, ее сущность

- •Тема 3. Классификация экскурсий

- •Глава 2. Экскурсионная методика

- •Тема 4. Методика подготовки экскурсии

- •4.1. Последовательность процесса подготовки экскурсии

- •4.1.3. Подбор материалов экскурсии

- •4.1.4. Изучение источников информации

- •4.1.5. Ознакомление с экспозициями и фондами музеев

- •4.2. Процесс непосредственного создания экскурсии

- •4.2.1. Отбор и изучение экскурсионных объектов

- •1.2.2. Разработка маршрута экскурсии

- •4.2.3. Уточнение пути следования экскурсионной группы

- •4.3. Завершающая стадия процесса создания экскурсии

- •4.3.1. Составление экскурсионных текстов

- •4.3.2. Отбор дополнительного наглядного материала

- •4.3.3. Выбор методических приемов и составление технологической карты экскурсии

- •Тема 5. Методика проведения экскурсии

- •5.1. Методика проведения экскурсии как часть экскурсионной методики

- •5.2. Методические приемы проведения экскурсии

- •5.2.1. Показ экскурсионных объектов

- •5.2.2. Средства показа экскурсионных объектов

- •5.2.3. Рассказ экскурсовода и его основные приемы

- •5.2.4. Особые приемы проведения экскурсий

- •5.2.5. Усвоение методических приемов

- •5.2.6. Освоение техники проведения экскурсии

- •5.3. Методическое мастерство экскурсовода

- •5.4. Организация внимания на экскурсии

- •Глава 3. Обзорные и тематические экскурсии

- •Тема 6. Обзорная многоплановая экскурсия

- •Тема 7. Экскурсии на исторические темы

- •Тема 9. Искусствоведческие экскурсии

- •Тема 12. Музейные экскурсии

- •12.1. Музеи и их использование в экскурсионной деятельности

- •12.2. Комбинированные экскурсии

- •Тема 13. Загородные экскурсии

- •Тема 14. Производственные экскурсии

- •Глава 4. Особенности экскурсионной практики на современном этапе

- •Тема 15. Туристические ресурсы в экскурсионной деятельности

- •15.1. Геополитическое положение Республики Беларусь

- •15.2. Рекреационный потенциал Республики Беларусь

- •15.3. Экскурсионные ресурсы

- •4.3. Завершающая стадия процесса создания экскурсии

- •4.3.1. Составление экскурсионных текстов

- •4.3.2. Отбор дополнительного наглядного материала

- •4.3.3. Выбор методических приемов и составление технологической карты экскурсии

- •Тема 5. Методика проведения экскурсии

- •5.1. Методика проведения экскурсии как часть экскурсионной методики

- •5.2. Методические приемы проведения экскурсии

- •5.2.1. Показ экскурсионных объектов

- •5.2.3. Рассказ экскурсовода и его основные приемы

- •5.2.4. Особые приемы проведения экскурсий

- •5.2.5. Усвоение методических приемов

- •5.2.6. Освоение техники проведения экскурсии

- •5.3. Методическое мастерство экскурсовода

- •5.4. Организация внимания на экскурсии

- •Тема 6. Обзорная многоплановая экскурсия

- •Тема 9. Искусствоведческие экскурсии

- •Тема 11. Экскурсии на архитектурно-градостроительные темы

- •Тема 12. Музейные экскурсии

- •12.1. Музеи и их использование в экскурсионной деятельности

- •12.2. Комбинированные экскурсии

- •Тема 13. Загородные экскурсии

- •Тема 14. Производственные экскурсии

- •Глава 4. Особенности экскурсионной практики на современном этапе

- •Тема 15. Туристические ресурсы в экскурсионной деятельности

- •15.1. Геополитическое положение Республики Беларусь

- •15.2. Рекреационный потенциал Республики Беларусь

- •15.3. Экскурсионные ресурсы

- •15.4. Материально-техническая база развития экскурсионной деятельности

- •15.5. Ресурсы культурно-познавательного туризма Минского региона

- •1 Экскурсантов следует информировать о возможности приобрести оригинальные произведения мастеров.

- •Тема 16. Экскурсия в педагогической практике 16.1.

- •16.2. Основные направления совершенствования организации учебных экскурсий

- •Тема 17. Практическое применение логики в экскурсионной деятельности

- •Тема 18. Психология в экскурсионной деятельности

- •Тема 19. Эстетическое воспитание на экскурсиях

- •19.1. Экскурсия как средство эстетического воспитания

- •19.2.Эстетический вкус и эстетический идеал

- •Глава 5. Основные направления совершенствования экскурсионной деятельности

- •Тема 20. Организация экскурсионной деятельности на туристическом предприятии

- •20.1. Туризм и экскурсионное обслуживание

- •20.2. Организация экскурсионного обслуживания

- •20.3. Увеличение объема оказания экскурсионных услуг

- •Тема 21. Организация и содержание работы

- •21.1. Особенности профессии экскурсовода

- •21,2. Мастерство экскурсовода

- •21.3. Совершенствование мастерства экскурсовода

- •Тема 22. Качество экскурсионного обслуживания

- •Тема 23. Дифференцированный подход к организации экскурсионного обслуживания

- •Тема 24. Повышение эффективности экскурсионной деятельности

- •24.1. Показатели эффективности экскурсионной деятельности

- •24.2. Резервы повышения эффективности экскурсионной деятельности

- •24.3. Предпосылки повышения эффективности экскурсионной деятельности

Тема 5. Методика проведения экскурсии

5.1. Методика проведения экскурсии как часть экскурсионной методики

Методика проведения экскурсии — сумма определенных действий экскурсовода по раскрытию темы экскурсии, логическому и последовательному изложению ее материала, эффективному использованию зрительных и словесных доказательств на пути достижения поставленной цели.

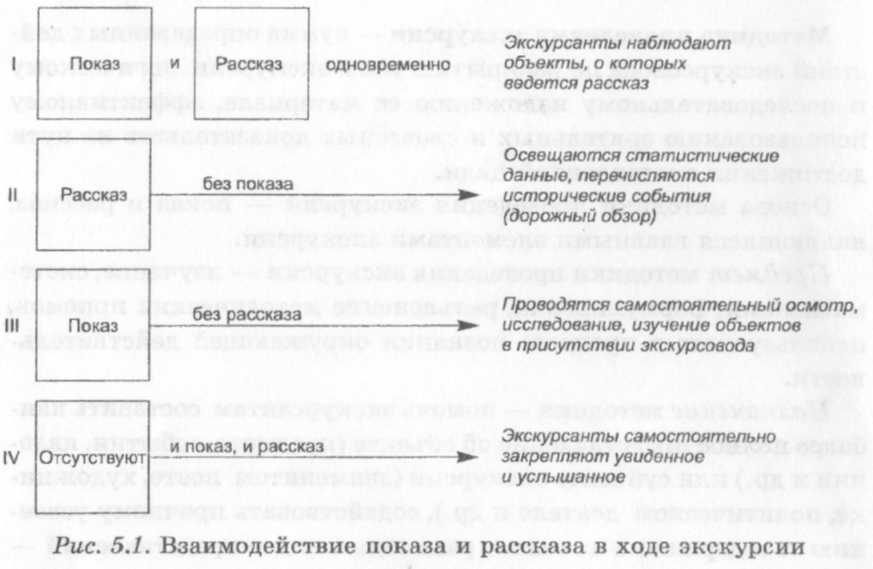

Основа методики проведения экскурсий — показ и рассказ, являющиеся главными элементами экскурсии.

Предмет методики проведения экскурсии — изучение, систематизация, формулировка, разъяснение методических приемов, используемых в процессе познания окружающей действительности.

Назначение методики — помочь экскурсантам составить наиболее полное представление об объекте (предмете, событии, явлении и др.) или субъекте экскурсии (знаменитом поэте, художнике, политическом деятеле и др.), содействовать прочному усвоению ее содержания на основе различных видов представлений — зрительных, слуховых, обонятельных, осязательных и двигательных. Важную роль при этом играет дифференцированный подход к экскурсантам.

Главное в методике проведения экскурсии — умение показать объекты, рассказать о них и связанных с ними исторических событиях, соблюдая принцип ведения "от показа к рассказу", причем ведущее место отводится показу.

Требования, предъявляемые экскурсионной методикой к проведению экскурсии:

♦ первичность показа над рассказом;

♦ сочетание рассказа с показом;

♦ выбор наиболее эффективных методических приемов;

♦ обеспечение непрерывности экскурсии как процесса усвоения знаний;

♦ обеспечение внимания к теме на всем протяжении экскурсии.

Задача показа и рассказа — добиться наибольшей эффективности экскурсионного метода сообщения знаний группе экскурсантов.

В процессе проведения экскурсии познавательность экскурсионного материала обеспечивается установлением необходимой связи и взаимоотношений между показом и рассказом. Варианты использования данных методических приемов представлены на рис. 5.1.

Схема не только подтверждает положение о чередовании видов воздействия на группу экскурсантов, но и показывает особенности восприятия сообщаемого материала.

Практика доказала, что непрерывный рассказ недопустим. Паузы в экскурсии дают возможность подумать об услышанном, сравнить наблюдаемый объект с ранее виденным, запечатлеть материалы в памяти и подготовиться к очередному показу и рассказу.

Паузы — это время напряженной работы мысли экскурсантов, а для экскурсовода — возможность сделать передышку.

Использование пауз в соответствии с требованиями методики повышает эффективность экскурсий.

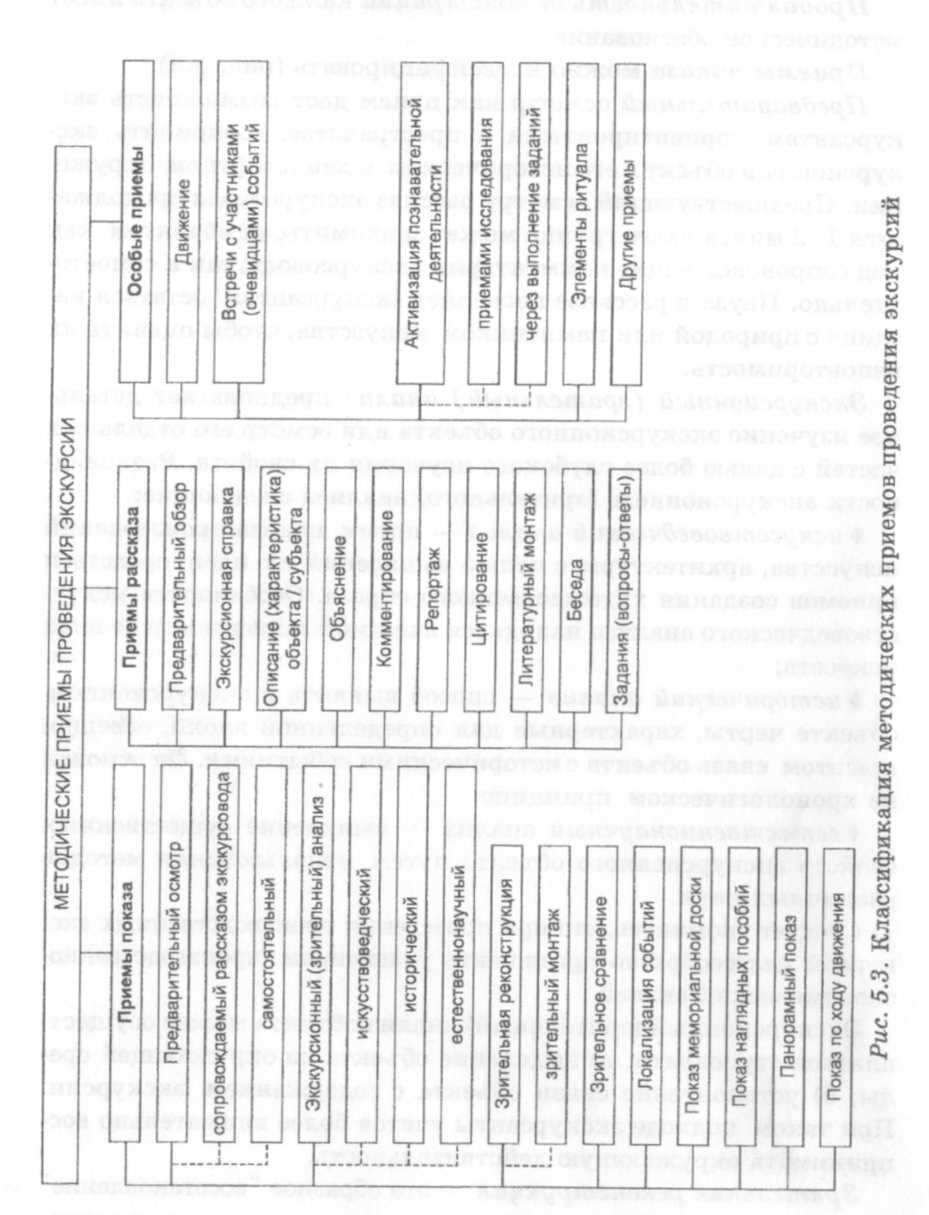

5.2. Методические приемы проведения экскурсии

5.2.1. Показ экскурсионных объектов

Показ в экскурсии — целенаправленный процесс изучения объектов, сопровождаемый анализом и квалифицированными пояснениями экскурсовода. Это демонстрация чувственно воспринимаемых объектов, раскрывающих содержание экскурсии.

Показ — двусторонний процесс, объединяющий действия экскурсовода с деятельностью экскурсантов. Его составляющими являются:

♦ выбор месторасположения экскурсионной группы;

♦ расстановка экскурсантов;

♦ последовательность показа;

♦ протяженность показа во времени;

♦ приемы показа;

♦ средства показа.

Выбор месторасположения для показа предполагает поиск наиболее благоприятной точки (места), обеспечивающей удобство и безопасность экскурсантов.

Расстановка экскурсионной группы — это расположение участников, позволяющее им хорошо видеть как объект, так и экскурсовода, а последнему — наблюдать объект и держать в поле зрения группу.

Экскурсионный объект в основном бывает многоплановым, поэтому должен иметь несколько выгодных точек осмотра. Поскольку восприятие объекта зависит от угла обзора, экскурсоводу важно найти оптимальные точки и ракурсы осмотра и использовать их преимущества в экскурсии. Например:

♦ угол зрения в 45°, т.е. расстояние до объекта, равное 2-2,5 величины его высоты, позволяет лучше воспринимать весь объект в целом;

♦ угол зрения в 18°, т.е. когда объект значительно удален, облегчает его восприятие вместе с окружением (ландшафтом). При этом нужно учитывать психологический аспект предельного числа воспринимаемых объектов (оно колеблется от 7 ± 2 объекта).

Кроме того, при расстановке группы экскурсовод должен учесть следующие обстоятельства:

♦ характер освещенности объекта;

♦ особенности его расположения;

♦ окружающую застройку.

Экскурсии с использованием транспорта позволяют применять различные виды показа. Так, наиболее распространенные автобусные экскурсии обеспечивают следующие возможности:

♦ предоставление путевой информации с осмотром из окон автобуса при скорости движения 40-60 км/ч мимо объектов, находящихся в поле зрения экскурсантов;

♦ беглый осмотр из окон автобуса при замедленном движении (до 20 км/ч);

♦ более подробный анализ объектов (местности) во время стоянки, в непосредственной близости к объекту (группе объектов). При этом экскурсанты находятся в автобусе, как и в двух предыдущих случаях;

♦ детальный анализ экскурсионных объектов во время остановок с выходом экскурсантов из автобуса и непосредственным приближением к объектам. В трехчасовой экскурсии обычно предусматривается от 4 до 7 выходов.

Последовательность показа обеспечивается представлением объектов в логической цепочке, а их характеристик — в неразрывной связи с материалами экскурсии. Продолжительность демонстрации каждого объекта имеет методическое обоснование.

Приемы показа можно классифицировать (рис. 5.3).

Предварительный осмотр как прием дает возможность экскурсантам сориентироваться в пространстве, воспринять экскурсионный объект в его историческом и ландшафтном окружении. Предшествующий осмотру рассказ экскурсовода продолжается 1-2 мин, а далее группа может знакомиться с объектом как под сопровождающие комментарии экскурсовода, так и самостоятельно. Пауза в рассказе позволяет экскурсантам остаться наедине с природой или памятником искусства, чтобы оценить их неповторимость.

Экскурсионный (зрительный) анализ предполагает детальное изучение экскурсионного объекта или осмотр его отдельных частей с целью более глубокого изучения их свойств. Разновидности экскурсионного (зрительного) анализа следующие:

♦ искусствоведческий анализ — прием показа произведений искусства, архитектуры с целью выявления их идеи, средств и приемов создания художественного образа. Особенности искусствоведческого анализа находятся в прямой зависимости от вида искусств;

♦ исторический анализ — способ выявить в экскурсионном объекте черты, характерные для определенной эпохи, освещая при этом связь объекта с историческими событиями. Он основан на хронологическом принципе;

♦ естественнонаучный анализ — выявление существенных свойств экскурсионного объекта путем использования методов различных наук.

Следует упомянуть, что при проведении производственных экскурсий целесообразно предложить участникам производственно-экономический анализ.

Экскурсионный (зрительный) анализ объекта может осуществляться ступенчато: а) выделение объекта из окружающей среды; б) установление связи объекта с содержанием экскурсии. При таком подходе экскурсанты учатся более внимательно воспринимать окружающую действительность.

Зрительная реконструкция — это образное "восстановление" первоначального облика частично сохранившегося или не сохранившегося объекта при показе памятника или связанного с ним события, памятных мест (по уцелевшим частям, деталям, фрагментам или с использованием наглядных пособий). Прием зрительной реконструкции также применяют при раскрытии подтемы, связанной с будущим обликом памятника, улицы, города и др. Зрительный монтаж как вариант методического приема зрительной реконструкции позволяет экскурсантам представить объект, "монтируя" из отдельных частей (элементов) его внешний облик.

Зрительное сравнение — это прием, с помощью которого осуществляется сопоставление (сравнение) объекта или группы объектов, подтверждающее их сходство или различие. Разновидность последнего — сравнение по контрасту. Экскурсанты мысленно восстанавливают предметы, явления, события, недоступные непосредственному восприятию.

Локализация событий — это способ показа исторического места, события, явления в соответствии с локальной (местной) обстановкой, в которой они происходили. Обстановка описывается словами: "Здесь, на этом месте...". Прием локализации обеспечивает точность воспроизведения в сочетании с приемом реконструкции. При умелом использовании данного метода экскурсанты испытывают эмоциональное воздействие и переживают чувство сопричастности показываемому объекту.

Показ мемориальной доски производится после анализа объекта и событий, связанных с ним. Если объект не сохранился, а мемориальная доска установлена на сооружениях, возведенных на историческом месте позже, следует начать с непосредственного показа мемориальной доски. Читать надпись на мемориальной доске не рекомендуется, экскурсовод должен помнить ее наизусть.

Показ наглядных пособий применяется с целью дополнения зрительного ряда или обогащения восприятия объекта и связанных с ним событий. Наглядные пособия не подменяют зрительный материал, а являются вспомогательным источником знаний, помогающим воссоздать эпоху, историческую обстановку, конкретные события. Применение их большого количества в одной экскурсии не рекомендуется. Например, для трехчасовой экскурсии (как уже указывалось) — не более 15.

Панорамный показ — демонстрация с заранее выбранной точки панорамы города, его района, исторического места; общее знакомство с некоторым количеством экскурсионных объектов.

Показ по ходу движения — целенаправленный последовательный осмотр объекта с предварительным выделением его характерных, специфических опознавательных черт. Поскольку показ в движении исключает детальное знакомство с объектом, общие сведения о нем предоставляются до его появления в поле зрения экскурсантов. При этом немаловажную роль играют оптимальная скорость движения транспортного средства и выразительность жестов экскурсовода.