- •1 Предмет и методы экономической теории. Структура, функции и задачи экономической теории.

- •2 Возникновение. Основные этапы развития экономической теории.

- •3 Производство и потребности .Классификация потребностей. Закон растущих потребностей.

- •4 Производство и ресурсы. Экономические ресурсы и факторы производства. Классификация и характеристика ресурсов.

- •5 Капитал. Основной и оборотный капитал. Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация.

- •6 Экономические блага. Классификация и основные характеристики.

- •7 Проблема ограниченности ресурсов. Производственные возможности экономики и их границы. Кривая производственных возможностей. Закон временных издержек.

- •8 Эффективность производства. Понятия, виды, показатели. Пути и факторы повышения эффективности производства.

- •9 Экономическая система общества. Понятие и структура. Типы экономических систем. Национальные модели рыночной экономики. Особенности белорусской национальной модели.

- •10 Собственность в экономической системе общества: понятие, субъекты и объекты. Типы и формы собственности. Разгосударствление и приватизация собственности в рб.

- •11 Рынок. Понятие, условия и причины возникновения. Субъекты и объекты рынка. Функции и структура рынка. Инфраструктура рынка.

- •12 Конкуренция. Сущность и функции. Формы и виды конкурентной борьбы.

- •13 Спрос и его факторы. Закон спроса. Эластичность спроса.

- •14 Предложение и его факторы. Закон предложения. Эластичность предложений. Мгновенный, долгосрочный и краткосрочный период.

- •15 Понятие рыночного равновесия. Равновесная цена. Государственное регулирование рынка.

- •16 Общая и предельность полезность. Кардинализм и ординализм в оценке полезности. Закон убывающей предельной полезности.

- •17 Предпочтение потребителя. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения.

- •18 Бюджетное ограничение потребителя. Влияние изменений в доходах и ценах на положение бюджетной линии

- •19 Равновесия потребителя. Динамика равновесия потребителя. Эффекты дохода и замещения.

- •20 Фирма как хозяйствующий субъект. Цели и функции фирмы. Организационно-правовывые формы фирм.

- •21 Производственная функция фирмы. Постоянные и переменные факторы производства и проблема их оптимального сочетания. Предельная норма технологического замещения факторов производства.

- •22 Изокванта и изокоста и их экономический смысл.

- •23 Продукт как результат производства фирмы. Общий, средний и предельный продукт фирмы.

- •24 Понятие издержек и их классификация. Экономические бухгалтерские издержки.

- •25 Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки. Общие , средние и предельные издержки.

- •26 Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масштаба.

- •27 Доход и прибыль фирмы. Общий средний и предельный доход фирмы. Экономическая и бухгалтерская прибыль.

- •28 Общая характеристика и основные модели отраслевых рыночных структур.

- •29 Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Максимизация прибыли и минимизация убытков.

- •30 Особенности ценообразования на рынках ресурсов. Спрос и предложение ресурсов в условии совершенной и несовершенной конкуренции

- •31 Рынок труда и особенности его функционирования в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Спрос и предложение на рынке труда. Заработная плата. Сущность формы и системы.

- •32 Рынок капитала. Ссудный капитал и его источники. Ссудный процент и его нормы. Инвестирование. Дисконтируемая стоимость.

- •33 Рынок природных ресурсов. Земельная рента и ее виды. Рента и арендная плата. Цена земли.

- •34 Национальная экономика и ее структура. Цели национальной экономики.

- •35 Показатели системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт, его форы и методы измерения. Дефлятор ввп. Понятие национального богатства.

- •36 Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. Эффект Храповика.

- •37 Совокупное потребление и совокупное сбережение и их функции. Инвестиции. Мультипликатор и акселератор инвестиций.

- •38 Цикличность экономического развития. Экономический цикл и его фазы. Теория и виды экономических циклов.

- •39 Занятость и безработица. Понятие, причины и основные причины безработицы. Социально- экономические последствия безработицы. Безработица. Виды безработицы

- •40 Инфляция: сущность, причины, формы и виды. Измерение инфляции. Социальные и экономические последствия инфляции.

- •41 Финансовая система: понятие, функции, причины построения и структура

- •42 Сущность и принципы налогообложения. Виды налогов и их классификация. Кривая Лаффера

- •43 Государственный бюджет и его основные статьи. Бюджетный дефицит и его финансирование. Государственный долг.

- •44 Фискальная политика государства: понятие, цели, инструменты. Дискреционная и автоматическая фискальная политика.

- •45 Возникновение и сущность денег. Функции денег. Виды денег. Законы денежного обращения.

- •46 Денежный рынок. Спрос и предложение денег. Денежные агрегаты. Номинальная и реальная ставка процента. Равновесие денежного рынка.

- •47 Кредитная система и её структура. Кредит и его формы. Создание банками денег.

- •48 Денежно кредитная политика: понятие, цели, инструменты и типы.

- •49 Взаимодействие реального и денежного секторов экономики. Модель is-lm.

- •50 Сущность, цели и основные направления социальной политики.

- •51 Доходы населения и проблемы их распределения. Кривая Лоренца.

- •52 Понятие, типы и факторы экономического роста.

- •53 Сущность мирового хозяйства и этапы его формирования. Основные черты и структура мирового хозяйства. Место рб в мировом хозяйстве.

- •54 Современные тенденции развития мирового хозяйства: глобализация, региональная экономическая интеграция.

- •55 Формы международных экономических отношений. Международная торговля товарами и услугами. Международные валютно-кредитные отношения. Международная миграция рабочей силы.

40 Инфляция: сущность, причины, формы и виды. Измерение инфляции. Социальные и экономические последствия инфляции.

Инфляция – устойчивое повышение общего уровня цен как результат скрытого перераспределения капитала между сферами экономики. Уровень инфляции в её открытой форме определяется темпом прироста уровня цен, измеряется с помощью дефлятора ВНП и индекса потребительских цен.

Индекс потребительских цен (ИПЦ) - соотношение между совокупной ценой определенного набора товаров и услуг (потребительской корзины) для данного года и ценой этого набора в базисном году.

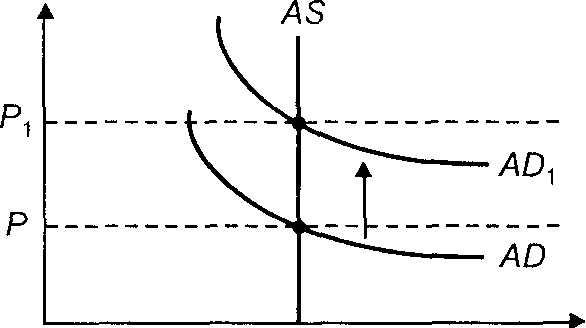

В зависимости от причин, вызывающих общий рост цен, выделяют следующие виды инфляции: инфляция спроса и инфляция предложения. Инфляция спроса возникает так же и на промежуточном участке кривой совокупного предложения, до появления полной занятости факторов производства. В этом случае ее называют "преждевременной" или структурной. Инфляцию спроса и предложения можно смоделировать в модели совокупного спроса – совокупного предложения (модель AD – AS). В случае сдвига кривой совокупного спроса, рост цен сопровождается увеличением объема валового национального продукта (или его объем может оставаться неизменным в случае "преждевременной" или структурной инфляции, которая возникает на промежуточном участке AS).

Причины инфляции. Причины инфляции могут быть подразделены на внутренние и внешние. К внешним причинам относятся: отрицательное сальдо внешнеторгового и платежного балансов, неблагоприятная конъюнктура на мировом рынке, например падение цен на экспортируемые товары и рост цен на импортируемую продукцию, а также увеличение внешнего долга и экономические кризисы.

К числу внутренних причин инфляции принадлежат: дефицит бюджета, инфляционное ожидание, структурные нарушения в экономике, деформация народнохозяйственной структуры, наращивание и одновременное падение эффективности капиталовложений, отставание отраслей потребительского сектора, недостатки системы планирования и механизма денежного обращения, отсутствие антиинфляционного регулирования.

Виды инфляции:

Инфляция спроса вызвана тем, что в какой-то момент своего развития экономика может тратить больше, чем способна произвести, т.е. будет стремиться к точке, находящейся за пределами кривой ее производственных возможностей. Графически это выразится в сдвиге кривой совокупного спроса AD вверх в положение AD1 при практически фиксированном положении совокупного предложения AS (рис. 19.4).

Рис. 19.4. Инфляция, вызванная спросом

Инфляция предложения может возникнуть в результате изменения соотношения издержек и предложения.

Повышение издержек на единицу продукции приведет к уменьшению прибыли и объема продукции, который фирмы готовы предложить при существующем уровне цен. Уменьшение предложения товаров и услуг, в свою очередь, вызовет рост цен.

Главными источниками инфляции, обусловленной ростом издержек, являются увеличение номинальной заработной платы, цен на сырье и энергию и инфляционные ожидания.

Измерение инфляции. Степень инфляционных процессов определяется с помощью индексов роста цен в различных секторах экономики, в том числе и в потребительском.

Обычно цены базисного периода принимаются равными 100, а цены отчетного периода пересчитываются по отношению к базисному. Так, если за базисный период принять 1994 г., а в 1995 г. индекс роста потребительских цен составил 180, то это означает, что в 1995 г. цены увеличились на 80 % . Например, товарный набор, который в 1994 г. стоил 100 дол., в 1995 г. стоил уже 180 дол. Темп роста цен, или темп инфляции, определяется как разница индексов цен отчетного и базисного года, деленная на индекс отчетного года и умноженная на 100. Так, например, если индекс розничных цен в 1996 г. составил 200, а индекс 1995 г. по отношению к базисному 1994 г. равен 180, то темп инфляции будет равен

((200 - 180) / 200)- 100 = 10 %.

Показателями инфляции могут служить также индексы розничных цен по отдельным видам товаров, количество и выпуск денег в обращение, индекс стоимости жизни, характеризующий динамику стоимости набора потребительских товаров и услуг.

С помощью так называемого "правила величин 70" можно подсчитать количество лет, необходимое для повышения цен в два раза. Для этого необходимо разделить число 70 на темп ежегодного увеличения уровня цен, или темп инфляции. Если темп инфляции равен 10 % , то можно сказать, что через 7 лет (70:10) он увеличится вдвое.

В качестве косвенных показателей уровня инфляции могут использоваться данные об отношении товарных запасов к сумме денежных вкладов населения и о превышении доходов населения над расходами в процентах к доходам. Так, сокращение запасов и рост вкладов, более быстрый рост доходов по сравнению с ценами свидетельствуют об опасности инфляционных процессов.

Последствия инфляции.

1. Снижение реальных доходов населения. Особенно сильно этот процесс отражается на лицах, получающих фиксированные доходы (пенсии, стипендии). Сужаются мотивы к трудовой деятельности, усиливается дифференциация населения по уровню доходов. Возникает опасность социальных потрясений.

2. Обесценивание сбережений населения.

3. Ослабление позиции властных структур, снижение доверия населения к правительственным программам и мероприятиям.

4. Возникновение трудностей с долгосрочным планированием, решения принимают спекулятивную направленность.

5. Повышение риска инвестирования. Появляются требования более высоких прибылей и процентов в качестве платы за риск.

Типы инфляции. В зависимости от характера и темпов нарастания инфляционных процессов различают следующие типы инфляции.

Ползучая инфляция, для которой характерны невысокие темпы роста цен (менее 10 % в год). Ползучая инфляция присуща большинству стран с развитой рыночной экономикой.

Галопирующая инфляция, темп роста цен при которой составляет от 10 до 40 % в год. Такая инфляция становится трудноуправляемой, а развитие инфляционных процессов зависит от уровня развития страны, ее социально-экономической структуры, действенности денежно-кредитной и финансовой политики.

Гиперинфляция, при которой ежемесячный рост цен превышает 50 %. Гиперинфляция практически неуправляема, однозначного представления о том, как бороться с ней, не существует.

Суперинфляция – свыше 50 % в месяц.