- •1 Предмет и методы экономической теории. Структура, функции и задачи экономической теории.

- •2 Возникновение. Основные этапы развития экономической теории.

- •3 Производство и потребности .Классификация потребностей. Закон растущих потребностей.

- •4 Производство и ресурсы. Экономические ресурсы и факторы производства. Классификация и характеристика ресурсов.

- •5 Капитал. Основной и оборотный капитал. Физический и моральный износ основного капитала. Амортизация.

- •6 Экономические блага. Классификация и основные характеристики.

- •7 Проблема ограниченности ресурсов. Производственные возможности экономики и их границы. Кривая производственных возможностей. Закон временных издержек.

- •8 Эффективность производства. Понятия, виды, показатели. Пути и факторы повышения эффективности производства.

- •9 Экономическая система общества. Понятие и структура. Типы экономических систем. Национальные модели рыночной экономики. Особенности белорусской национальной модели.

- •10 Собственность в экономической системе общества: понятие, субъекты и объекты. Типы и формы собственности. Разгосударствление и приватизация собственности в рб.

- •11 Рынок. Понятие, условия и причины возникновения. Субъекты и объекты рынка. Функции и структура рынка. Инфраструктура рынка.

- •12 Конкуренция. Сущность и функции. Формы и виды конкурентной борьбы.

- •13 Спрос и его факторы. Закон спроса. Эластичность спроса.

- •14 Предложение и его факторы. Закон предложения. Эластичность предложений. Мгновенный, долгосрочный и краткосрочный период.

- •15 Понятие рыночного равновесия. Равновесная цена. Государственное регулирование рынка.

- •16 Общая и предельность полезность. Кардинализм и ординализм в оценке полезности. Закон убывающей предельной полезности.

- •17 Предпочтение потребителя. Кривые безразличия и их свойства. Предельная норма замещения.

- •18 Бюджетное ограничение потребителя. Влияние изменений в доходах и ценах на положение бюджетной линии

- •19 Равновесия потребителя. Динамика равновесия потребителя. Эффекты дохода и замещения.

- •20 Фирма как хозяйствующий субъект. Цели и функции фирмы. Организационно-правовывые формы фирм.

- •21 Производственная функция фирмы. Постоянные и переменные факторы производства и проблема их оптимального сочетания. Предельная норма технологического замещения факторов производства.

- •22 Изокванта и изокоста и их экономический смысл.

- •23 Продукт как результат производства фирмы. Общий, средний и предельный продукт фирмы.

- •24 Понятие издержек и их классификация. Экономические бухгалтерские издержки.

- •25 Издержки производства в краткосрочном периоде. Постоянные и переменные издержки. Общие , средние и предельные издержки.

- •26 Издержки производства в долгосрочном периоде. Эффекты масштаба.

- •27 Доход и прибыль фирмы. Общий средний и предельный доход фирмы. Экономическая и бухгалтерская прибыль.

- •28 Общая характеристика и основные модели отраслевых рыночных структур.

- •29 Фирма в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Максимизация прибыли и минимизация убытков.

- •30 Особенности ценообразования на рынках ресурсов. Спрос и предложение ресурсов в условии совершенной и несовершенной конкуренции

- •31 Рынок труда и особенности его функционирования в условиях совершенной и несовершенной конкуренции. Спрос и предложение на рынке труда. Заработная плата. Сущность формы и системы.

- •32 Рынок капитала. Ссудный капитал и его источники. Ссудный процент и его нормы. Инвестирование. Дисконтируемая стоимость.

- •33 Рынок природных ресурсов. Земельная рента и ее виды. Рента и арендная плата. Цена земли.

- •34 Национальная экономика и ее структура. Цели национальной экономики.

- •35 Показатели системы национальных счетов. Валовой внутренний продукт, его форы и методы измерения. Дефлятор ввп. Понятие национального богатства.

- •36 Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. Эффект Храповика.

- •37 Совокупное потребление и совокупное сбережение и их функции. Инвестиции. Мультипликатор и акселератор инвестиций.

- •38 Цикличность экономического развития. Экономический цикл и его фазы. Теория и виды экономических циклов.

- •39 Занятость и безработица. Понятие, причины и основные причины безработицы. Социально- экономические последствия безработицы. Безработица. Виды безработицы

- •40 Инфляция: сущность, причины, формы и виды. Измерение инфляции. Социальные и экономические последствия инфляции.

- •41 Финансовая система: понятие, функции, причины построения и структура

- •42 Сущность и принципы налогообложения. Виды налогов и их классификация. Кривая Лаффера

- •43 Государственный бюджет и его основные статьи. Бюджетный дефицит и его финансирование. Государственный долг.

- •44 Фискальная политика государства: понятие, цели, инструменты. Дискреционная и автоматическая фискальная политика.

- •45 Возникновение и сущность денег. Функции денег. Виды денег. Законы денежного обращения.

- •46 Денежный рынок. Спрос и предложение денег. Денежные агрегаты. Номинальная и реальная ставка процента. Равновесие денежного рынка.

- •47 Кредитная система и её структура. Кредит и его формы. Создание банками денег.

- •48 Денежно кредитная политика: понятие, цели, инструменты и типы.

- •49 Взаимодействие реального и денежного секторов экономики. Модель is-lm.

- •50 Сущность, цели и основные направления социальной политики.

- •51 Доходы населения и проблемы их распределения. Кривая Лоренца.

- •52 Понятие, типы и факторы экономического роста.

- •53 Сущность мирового хозяйства и этапы его формирования. Основные черты и структура мирового хозяйства. Место рб в мировом хозяйстве.

- •54 Современные тенденции развития мирового хозяйства: глобализация, региональная экономическая интеграция.

- •55 Формы международных экономических отношений. Международная торговля товарами и услугами. Международные валютно-кредитные отношения. Международная миграция рабочей силы.

36 Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие. Эффект Храповика.

Совокупный спрос.

Совокупный спрос - общая сумма спросов на конечную продукции.

Совокупный спрос формируется четырьмя секторами экономики:

1)потребительский спрос(С);

2)инвестиционный спрос(Y);

3)спрос государства на товары(G);

4)спрос других государств(Xn).

Существуют ценовые и неценовые факторы влияющие на совокупный спрос.

-

Уровень цен

Уровень цен

P

AD

Q

QРеальный национальный

продукт

Кривая совокупного спроса (AD) - кривая, показывающая

реальный объем национального продукта, который планируют

приобрести покупатели при каждом из возможных уровней цен.

Существует обратная зависимость между уровнем цен

(дефиятором ВНП) и реальным объемом национального продукта, на который предъявлен спрос.

Отрицательный наклон кривой AD объясняется действием следующих ценовых факторов:

Эффект процентной ставки оказывает воздействие на характер движения кривой совокупного спроса таким образом, что от ее уровня зависят, с одной стороны, потребительские расходы, а с другой — инвестиции. Если выразиться точнее, то проблема в том, что с повышением уровня цен повышаются и процентные ставки, а рост процентных ставок сопровождается сокращением потребительских расходов и инвестиций. Дело в том, что повышение уровня цен расширяет спрос на наличные деньги. Потребителям нужны дополнительные средства для производства покупок, предпринимателям — для закупки сырья, оборудования, выплаты заработной платы и т.д. Если объем денежной массы не меняется, это взвинчивает цену за пользование деньгами, т.е. процентную ставку, что, в свою очередь, ограничивает расходы и по покупкам, и по инвестициям. Отсюда следует вывод, что повышение уровня цен на товары увеличивает спрос на деньги, поднимает ставку процента и тем самым сокращает спрос на реальный объем производимого национального продукта.

Эффект материальных ценностей (эффект богатства) также усиливает нисходящую траекторию кривой совокупного спроса. Это связано с тем, что с ростом цен покупательная способность таких финансовых активов, как срочные счета, облигации снижается, реальные доходы населения падают, а значит, сокращается покупательная способность семей. Если же цены снижаются, то покупательная способность возрастает, а расходы увеличиваются.

Эффект импортных закупок выражается в соотношении национальных цен и цен на международном рынке. Если цены на национальном рынке возрастают, то на международном сокращается продажа отечественных товаров, покупатели начинают приобретать более дешевые импортные товары. Таким образом, эффект импортных закупок приводит к уменьшению совокупного спроса на отечественные товары и услуги. Снижение цен на товары усиливает экспортные возможности экономики и увеличивает долю экспорта в совокупном спросе населения.

К неценовым факторам совокупного спроса, изменение которых приводит к сдвигу кривой AD, относятся: Денежные доходы; Налоги; Процентные ставки; Ожидания; Государственные расходы; Национальный доход других стран; Курс национальной валюты; Технологии; Избыточные мощности и др.

Совокупное предложение.

Совокупное предложение- сумма стоимостей всех предъявленных к продаже конечных товаров и услуг.

Повышение цен стимулирует увеличение производства товаров, а их снижение сопровождается уменьшением объема их производства. Таким образом, обнаруживается прямая зависимость между данными факторами. Что касается формы кривой совокупного предложения, то, несмотря на существующие среди экономистов разногласия, наиболее принятой является форма, включающая три отрезка: кейнсианский (горизонтальный), промежуточный (отклоняющийся вверх) и классический (вертикальный). Для наглядности построим график (рис. 18.3).

На горизонтальном, или кейнсианском, отрезке национальный продукт изменяется, а уровень цен остается постоянным; на вертикальном, или классическом, национальный продукт остается постоянным, а уровень цен изменяется; на промежуточном изменяются и реальный объем производства, и уровень цен.

Рис. 18.3. Кривая совокупного предложения

Проанализируем три отрезка кривой совокупного предложения. Отрезок qf обозначает потенциальный уровень реального объема производства при полной занятости населения. При этом объеме национального продукта возникает естественный уровень безработицы. Потенциальный характер уровня реального объема производства выражается в том, что на горизонтальном отрезке отражен объем производства, значительно меньший, чем при полной занятости. Экономика при этом находится в состоянии глубокого кризиса, наблюдается огромная недогрузка производственных мощностей, рабочая сила бездействует. Эти неиспользуемые ресурсы можно привести в действие без изменения уровня цен, ибо рабочие, вовлекаемые в производство из состояния безработных, пока не думают о требовании повышения заработной платы. Машины, сырье, оборудование можно закупать по стабильно низким ценам. Следовательно, издержки производства останутся на прежнем низком уровне, а производство начнет расширяться. Такое состояние производства было проанализировано Дж. Кейнсом после Великой депрессии 1929—1933 гг., когда безработица во многих странах достигла 25 % . В этой ситуации можно расширять производство, не опасаясь повышения издержек производства и роста цен на продукцию. Этот вывод заслуживает серьезного анализа и использования в условиях нынешней экономики.

Классический (вертикальный) отрезок характеризует такое состояние экономики, когда все производственные мощности загружены (достигнут потенциальный ВНП), наблюдаются полная занятость населения и достаточно высокий уровень цен. Такое состояние, по мнению классиков, может сложиться только благодаря "невидимой регулирующей руке" рынка.

Для промежуточного (восходящего) отрезка характерно одновременное движение реального объема производства вправо и уровня цен вверх. Такое положение возможно в силу неравномерности развития отдельных фирм и отраслей народного хозяйства: одни производства развиваются при совершенной технологии и полной занятости; другие вынуждены эксплуатировать устаревшее оборудование и нанимать неквалифицированных работников, что увеличивает издержки производства и уровень цен. Именно эти факторы, действующие на промежуточном отрезке кривой совокупного предложения, приводят к одновременному движению и реального объема производства, и уровня цен.

Кривая совокупного предложения, представленная на рис. 18.3, имеет чисто теоретическое значение. Что касается практики, то она весьма противоречива и поэтому не случайно существование множества противоречивых трактовок содержания данной кривой.

Неценовые факторы совокупного предложения. К ним относятся: цены на ресурсы, рост или падение производительности труда, изменения в правовых нормах. Прежде чем приступить к характеристике каждого из факторов, изобразим процесс их взаимодействия графически. Действие неценовых факторов приводит к смещению кривой совокупного предложения AS1. Если совокупное предложение растет, то она сдвигается вправо в положение AS2; если сокращается, то смещается влево, к AS3 (рис. 18.4).

Важным неценовым фактором выступают цены на ресурсы (в отличие от цен на готовую продукцию). При повышении цен на ресурсы увеличиваются издержки на единицу продукции, а это сокращает совокупное предложение. Если цены на ресурсы падают, происходит обратный процесс. Важнейшими видами внутренних ресурсов выступают земля, трудовые ресурсы, капитал и предпринимательские способности. Кроме этих внутренних ресурсов действуют также цены на импортные ресурсы. К ресурсному потенциалу может быть отнесено и господство на рынке.

Рис. 18.4. Изменения совокупного предложения

Следующим неценовым фактором является производительность труда. В зарубежной экономической науке она рассчитывается как отношение реального объема производства к количеству используемых ресурсов. Можно сказать иначе: производительность — это показатель среднего объема выпуска продукции на единицу затрат. Если производительность возрастает, значит, на том же ресурсном потенциале производится больший объем продукции и, следовательно, совокупное предложение возрастает, а кривая на графике сдвигается вправо.

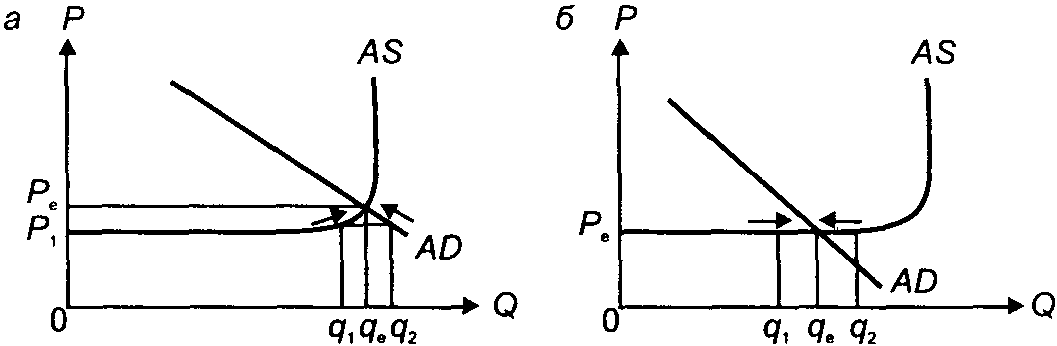

Макроэкономическое равновесие — состояние национальной экономики, при котором достигается равенство совокупного спроса и совокупного предложения. Оптимальным макроэкономическим равновесием считается такое состояние этих агрегированных величин, при котором достигается максимально возможный объем производства, полная занятость и умеренный уровень цен. Равновесные характеристики могут возникать на разных отрезках кривой совокупного предложения (рис. 18.5.).

Рис. 18.5. Равновесный уровень цен и равновесный реальный объем национального производства: а) для промежуточного отрезка кривой; б) для кейнсианского отрезка кривой

Точка пересечения кривых совокупного спроса и совокупного предложения показывает равновесный уровень цен и равновесный реальный объем национального производства.

Эффект храповика.

Эффект храповика – тенденция цены к повышению при увеличении совокупного спроса. При этом при снижении спроса цена, как правило, не понижается, а остается на прежнем уровне.

Примером эффекта храповика является следующая ситуация. Предположим, для решения экономических задач правительство стимулирует спрос на продукт N. Новое макроэкономическое равновесие возникает уже при более высоком уровне цен на продукт N при большем объеме его производства. Затем правительство прекращает поддерживать искусственный спрос на новом уровне. Спрос сокращается, за ним сокращается производство продукта N. Однако цена (из-за невозможности снизить номинальную заработную плату, монополизма на рынках и т.д.) неэластична в сторону понижения. Это приводит к ухудшению экономической ситуации, когда высокий уровень цен на продукт N сочетается с низким реальным объемом его производства.

Свое название эффект храповика получил от названия механизма, позволяющего рычагу двигаться только в одну сторону.