- •5 Расчет аппаратов на ветровую нагрузку

- •5.1. Область применения

- •5.2. Условия работы аппарата

- •5.3. Порядок расчета

- •Часть 1

- •Часть 2

- •Часть 1 (гост 24756-81)

- •5.4. Выбор расчетной схемы и определение расчетных сечений аппарата

- •5.5 Определение ветровых нагрузок

- •5.8.1 Определение периода собственных колебаний аппарата

- •5.6 Определение изгибающего момента ветровой нагрузки

- •5.6.2 Определение изгибающих моментов .

- •Часть 2 (гост 24757-81)

- •5.7 Определение расчетных нагрузок (p, g, m) для каждого расчетного сечения при .

- •5.8. Проверка на прочность и устойчивость корпуса аппарата

- •5.8.1. Проверка прочности

- •5.8.2. Проверка устойчивости.

- •5.9 Расчет опорной обечайки Расчет опорной обечайки заключается в выборе стандартной опоры и проверке:

- •5.9.1 Выбор опоры

- •5.9.1.1 Определение минимальной и максимальной приведенных нагрузок для выбора стандартных опор

- •5.9.4 Расчет нижнего опорного узла

- •5.9.5 Расчет анкерных болтов

5.5 Определение ветровых нагрузок

5.8.1 Определение периода собственных колебаний аппарата

Для аппаратов постоянного сечения период собственных колебаний Т, [с] определяется для трех условий работы по формуле

![]() (5.20)

(5.20)

где

![]() (5.21)

(5.21)

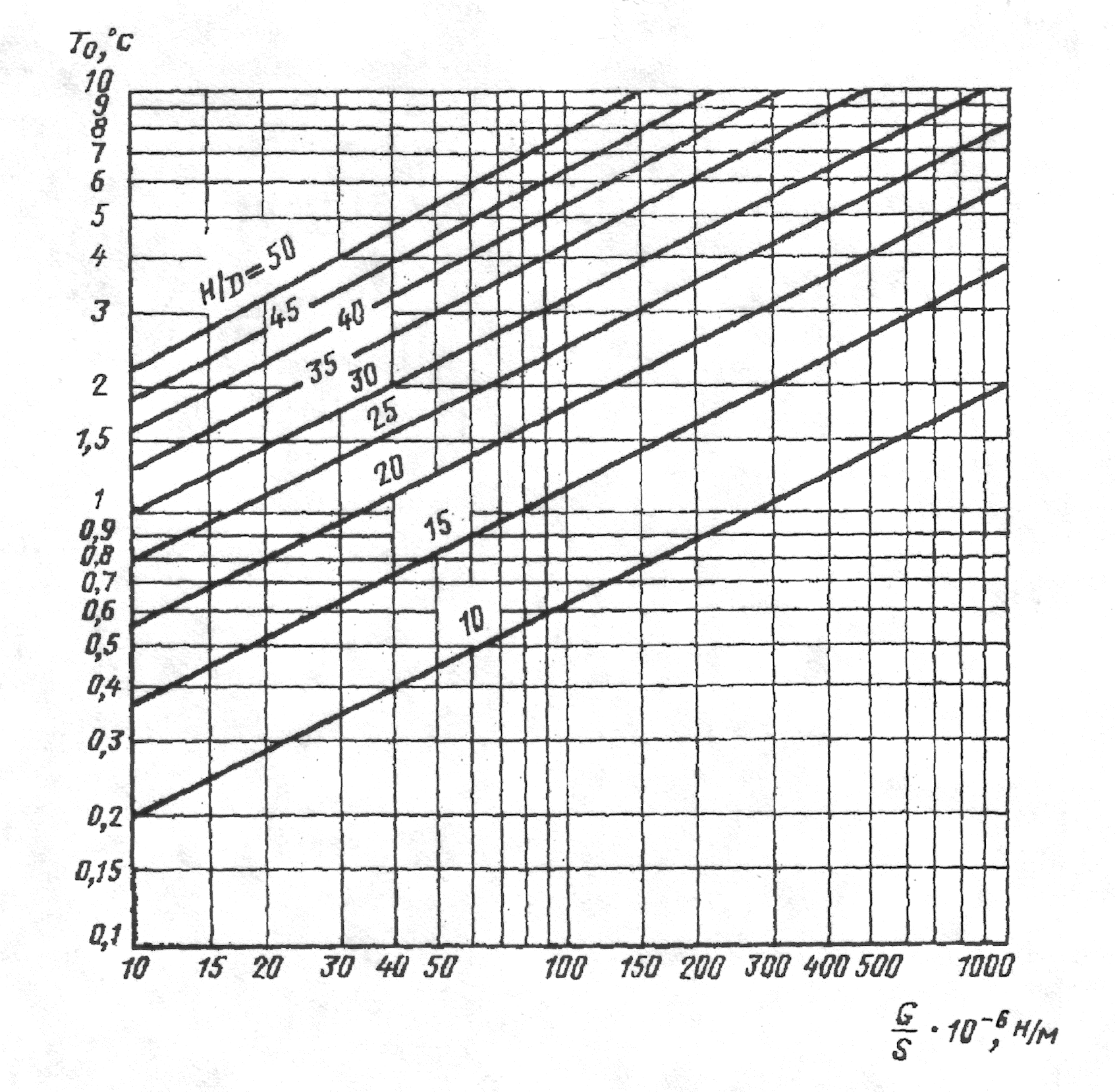

или по рисунку 5.3.

Р исунок

5.3. – период колебаний Т0

исунок

5.3. – период колебаний Т0

Для различных условий работы (υ = 1, 2, 3) в формуле (5.20) и (5.21) вместо индекса υ подставляются соответственно 1, 2, 3.

В формулах (5.20) и (5.21)

Е – модуль упругости материала колонны при расчетной температуре tR, Н/м2 (при υ = 1, tR ≥ tраб, и Е = Еt; при υ = 2, υ = 3 tR=200С и Е=Е20);

J – момент инерции верхнего основного сечения аппарата относительно центральной оси, м4;

Н-высота колонны, м;

СF – коэффициент неравномерности сжатия грунта, определяется по данным инженерной геологии, при отсутствии таких данных выбирается в зависимости от плотности грунтов по таблице 5.5.

JF – минимальный момент инерции подошвы фундамента, м4;

Gυ – общий вес колонны для соответствующих условий работы аппарата (υ = 1, 2, 3), Н.

Таблица 5.5 – Коэффициент неравномерности сжатия грунта

Грунт |

Коэффициент неравномерности сжатия грунта GF, Н/м3 |

Слабые грунты (материалы и шлам в пластичном состоянии, пылевой песок в состоянии средней плотности) |

|

Грунты средней плотности (материалы и шлам на границе течения, песок в состоянии средней плотности) |

|

Плотные грунты (твердый глинистый шлам, гравий и гравийный песок, плотный лесс) |

|

Скальные грунты |

|

Примечание. Данные,

приведенные в таблице, относятся к

опорной площади более 10м2. При

меньшей площади значения, указанные

в таблице, необходимо умножить на

|

|

Момент инерции верхнего основного сечения аппарата относительно центральной оси рассчитывается по формуле

![]() (5.22)

(5.22)

где Dн - наружный диаметр аппарата, м;

DВ - внутренний диаметр аппарата, м.

Если точные размеры фундамента неизвестны, то минимальный момент инерции подошвы фундамента можно принять равным

![]() (5.23)

(5.23)

где Dнк – наружный диаметр фундаментного кольца аппарата, который рассчитывается по формуле

![]() (5.24)

(5.24)

где SОП = SК - толщина опорной обечайки, м

SК - толщина стенки корпуса колонны, м.

При отсутствии данных о фундаменте в первом приближении допускается принимать Т=Т0.

5.5.2. Период

собственных колебаний аппарата

переменного сечения определяется для

![]() по формуле

по формуле

(5.25)

(5.25)

где

![]() - относительное перемещение центра

тяжести i-го

участка, рассчитывается по формуле

- относительное перемещение центра

тяжести i-го

участка, рассчитывается по формуле

![]() (5.26)

(5.26)

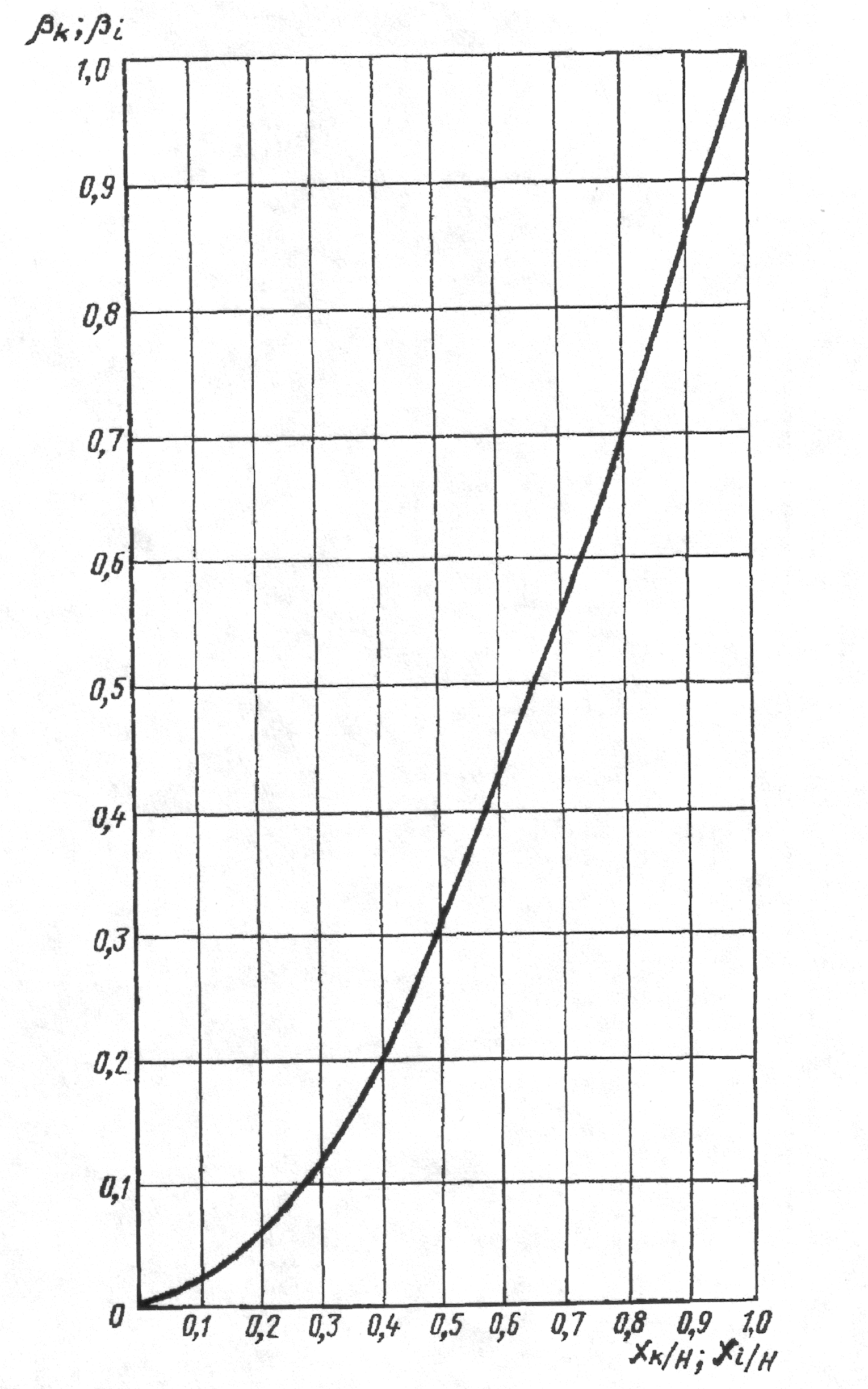

где ![]() - коэффициент, определяемый по рисунку

5.4 в зависимости от соотношения

- коэффициент, определяемый по рисунку

5.4 в зависимости от соотношения

![]() ;

;

![]() - Коэффициент,

определяемый по формуле

- Коэффициент,

определяемый по формуле

![]() (5.27)

(5.27)

где

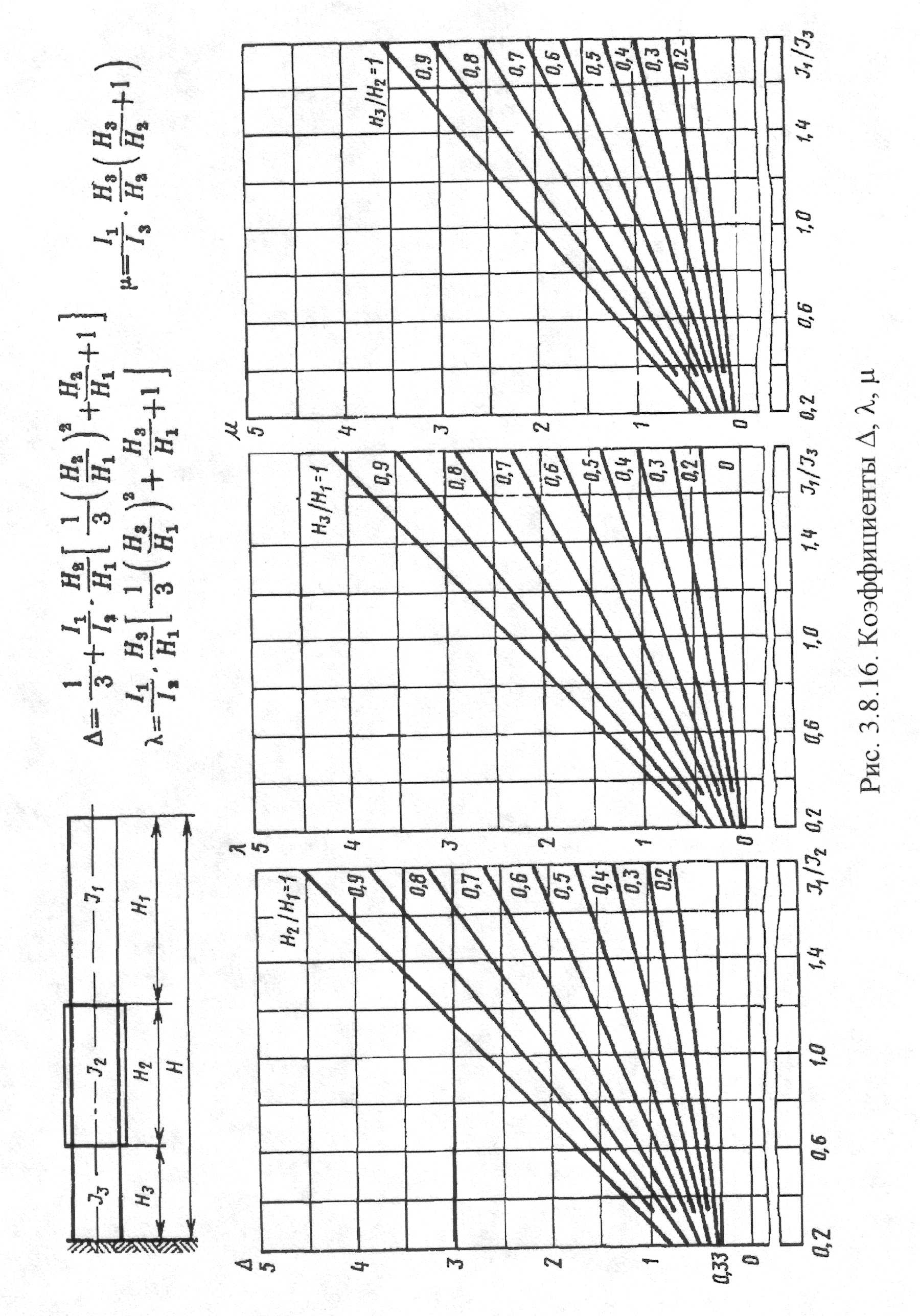

![]() - коэффициенты, определяемые по рисунку

5.16 или по формулам

- коэффициенты, определяемые по рисунку

5.16 или по формулам

(5.28)

(5.28)

(5.29)

(5.29)

![]() (5.30)

(5.30)

где J1, J2, J3, - моменты инерции сечений колонны, отличающихся либо диаметрами, либо толщинами стенок (смотри рисунок 5.1, в);

Н1, Н2, Н3, - высоты участков колонны с J1, J2, J3, м (смотри рисунок 5.1, в).

Для аппаратов с

двумя переменными жесткостями J1

и J2 в формулах

(5.28)-(5.30) следует принимать Н3=0,

тогда

![]() ;

для аппаратов с одной переменной

жесткостью J1 в

формулах (5.28) – (5.30) следует принимать

Н3=0 и Н2=0, следовательно,

коэффициенты примут вид Δ=1/3, λ=0, μ=0.

;

для аппаратов с одной переменной

жесткостью J1 в

формулах (5.28) – (5.30) следует принимать

Н3=0 и Н2=0, следовательно,

коэффициенты примут вид Δ=1/3, λ=0, μ=0.

Д ля

различных условий работы (υ = 1, 2, 3) в

формулах (5.25) вместо индекса υ подставляются

соответственно 1, 2, 3; значения Gυi

берутся из таблицы 5.4.

ля

различных условий работы (υ = 1, 2, 3) в

формулах (5.25) вместо индекса υ подставляются

соответственно 1, 2, 3; значения Gυi

берутся из таблицы 5.4.

Рисунок 5.4 – Коэффициенты βк, βi