- •Учебное пособие

- •Зыбалов в.С. - докт.С.-х. Наук , профессор (чгау)

- •Печатается по решению редакционно-издательского отдела чгау

- •Содержание и разработка операционно-технологической карты на выполнение сельскохозяйственной работы

- •Методика расчёта операционно-технологической карты

- •Операционно-технологическая карта уборки картофеля

- •Пределы изменения агротехнически допустимых скоростей движения агрегата

- •Учебное пособие

- •454080 Г. Челябинск, пр. Ленина 75 Формат 60x84/16. Объем 3,0 уч.-изд.Л. Тираж 100 экз. Заказ

Методика расчёта операционно-технологической карты

1. Условия работы (исходная информация) отражены в пункте «Условия работы» табл.1 в карте; в пояснительной записке указывают основные показатели условий работы для конкретной операции. Например, для внесения органических удобрений необходимо отразить следующие данные: площадь поля, длина гона, уклон местности, агрофон, норма внесения, плотность удобрений, дальность перевозки удобрений и др.

2. Агротехнические нормативы и показатели качества работы задают в виде технологических показателей и нормативов (временные, количественные и качественные); они служат критерием для наладки машин и контроля за качеством. В агротехнических требованиях отражают номинальные значения и допустимые отклонения показателей качества, дополнительные условия и рекомендации при выполнении заданной операции с учётом следующих факторов:

1) физико-механического состава почвы, состояния обрабатываемого материала и т.д.;

2) технических возможностей машин и их состояния;

3) факторов, связанных с организацией использования техники.

Критерием установки нормативов качества является уборка сельскохозяйственной продукции с минимальными потерями, при высоком качестве выполнения работ и повышении плодородия почв.

Агротехнические нормативы можно устанавливать по нормативам, принятым в данном хозяйстве или по литературным источникам [11,12,13] с учётом условий хозяйства.

Например, для уборки зерновых культур прямым комбайнированием необходимо отразить следующие агронормативы: сроки и продолжительность уборки, урожайность зерна, отношение зерна к соломе (соломистость), влажность зерна, высоту среза, потери зерна жаткой, потери зерна молотилкой, дробление зерна, засоренность зерна в бункере и др.

3. Определение состава и подготовка агрегата предусматривает: сбор и обобщение данных об условиях использования агрегата при выполнении заданной сельскохозяйственной работы, набор трактора и рабочих машин, определение числа машин и фронта сцепки (при необходимости).

К исходным данным относятся агротехнические показатели: качество выполняемой работы, характеристики обрабатываемого материала и рабочего участка, агрофон и тип почвы, интервал технологически допустимых рабочих скоростей, удельное тяговое сопротивление машин и эксплуатационные показатели тракторов применительно к конкретным условиям [14,15,16].

Подбор трактора и машин в состав агрегата зависит от вида выполняемой операции, особенностей хозяйства и применяемой технологии. Так, энергоёмкие работы (например, вспашка, сплошная культивация, лущение) на полях большой площади производят мощными тракторами общего назначения, такими как, К-701, Т-4А, Т-150К и Т-150К в составе широкозахватных агрегатов. Те же работы, но на средних и небольших полях целесообразно выполнять агрегатами с тракторами ДТ-75М и ДТ-75Н

Универсальные тракторы МТЗ-80, МТЗ-142, Т-40АМ и Т-25А предназначены для агрегатирования с одной-двумя машинами на возделывании и уборке, прежде всего пропашных культур, на заготовке кормов, при внесении удобрений и обработке посевов гербицидами или ядохимикатами.

После выбора основного агрегата определяют состав вспомогательных (транспортных, погрузочных и др.) агрегатов. При этом руководствуются следующими принципами: непрерывностью работы машин (поточностью производства), пропорциональностью, согласованностью и ритмичностью процессов, достижением наиболее рациональной загрузки машин при минимуме перемещений обслуживающего персонала, техники и обрабатываемого материала по рабочим местам и участкам.

4. Подготовка агрегата к работе состоит из нескольких операций:

а) проверка комплектности и состояния машин агрегата;

б) проверка правильности установки рабочих органов и узлов машины;

в) необходимые регулировки, применительно к заданным условиям работы;

г) установка дополнительного оборудования (маркеров, следоуказателей и др.)

с расчётом длины вылета маркеров;

д) пробная проверка работы агрегата при холостом ходе, под нагрузкой и др.

Длину вылета маркера, м, от крайнего рабочего органа агрегата (сошник, лапа культиватора и т.д.) определяют по формулам

![]() ;

;

![]() ,

(1)

,

(1)

где ак – колея передних колёс трактора или расстояние между внешними кромками гусеничных цепей, м; Вр – рабочая ширина агрегата, м; m – ширина междурядья, м.

При сочетании маркеров со следоуказателями длину вылета правого и левого маркеров определяют по формуле

![]() ,

(2)

,

(2)

где С – длина вылета следоуказателя от середины переднего колеса или наружного обреза гусеницы трактора, м.

4. Скоростной режим устанавливают с учётом загрузки двигателя, пропускной способности машины и качества выполняемой работы (агротехнически допускаемой скорости). При необходимости, выбирая рабочие передачи, дополнительно учитывают ограничения на скорость, например, по сцеплению и опрокидыванию.

Наиболее экономичный режим работы трактора обычно соответствует тем передачам, для которых тяговая мощность имеет наибольшее значение. Эти передачи целесообразно принимать в качестве рабочих. Однако при выборе передач трактора учитывают не только эффективность использования его тяговых возможностей, но и интервал агротехнически допустимых скоростей рабочей машины (прил. 2).

Кроме того, при выборе передачи (скорости движения) для зерноуборочных, силосоуборочных, картофелеуборочных и других машин учитывают пропускную способность агрегата.

Пропускная способность агрегата – это количество сельскохозяйственного материала (зелёной или хлебной массы, вороха и др.), которое агрегат способен переработать за единицу времени при соблюдении агротребований к качеству работы.

Таким образом, если состав агрегата известен, то задача сводится к определению рационального скоростного режима его работы. Для этого необходимо определить предельно допустимые скорости движения агрегата:

агротехнически допустимая скорость движения МТА (максимальная устанавливается на основе опытных данных и приводится в рекомендациях и справочниках (прил.2);

Vагр min Vp V агр max (3)

б) максимально допустимая скорость движения агрегата (м/с), определяется по пропускной способности основного рабочего органа (молотилки, измельчающего аппарата и т.д.)

Vp max = 10 Gm / Bp H (4)

где Gm – максимальная пропускная способность машины, кг/с; Bp– рабочая ширина захвата агрегата, м.;

Вр = Вк (5)

где - коэффициент использования конструктивной ширины захвата, (прил.3). Вк - конструктивная ширина захвата машины, м; Н - биологическая урожайность культуры, норма внесения материала и т.п., т/га;

Биологическая урожайность определяется по выражению:

Н = Нз (1+с), (6)

где Нз - урожайность основной продукции (зерна и т.п.), т/га; с - доля побочной продукции (солома и т.п.)

Допустимая скорость по пропускной способности определяется для зерноуборочных, силосоуборочных, картофелеуборочных и других комбайнов, машин по внесению удобрений, пресс-подборщиков, косилок-измельчителей и других подобных машин;

в) максимально возможная скорость агрегата, км/ч, по загрузке двигателей выбирается из условия

![]() ;

(7)

;

(7)

(8)

(8)

где Ne - коэффициент допустимой загрузки двигателя; в зависимости от технологического процесса он составляет 0,80-0,95; NВОМ- мощность, необходимая для привода рабочих органов машины, кВт.(прил.4); ВОМ - КПД вала отбора мощности, ВОМ=0,94…0,96; мг - КПД трансмиссии трактора; для энергонасыщенных тракторов принимается равным 0,75-0,80; для старых марок тракторов 0,80-0,85; - КПД буксования трактора при рабочем ходе агрегата. Для конкретных условий определяется по тяговой характеристике трактора при Ркр = Rа или принимается равным 0,88-0,96; Rа - рабочее сопротивление агрегата, кН; f- коэффициент сопротивления перекатыванию трактора (прил.4); i- уклон поля, град.

Из трёх или более определённых таким образом скоростей движения агрегата выбирают наименьшую. Подбирают по тяговой характеристике трактора ближайшую передачу (или определяют расчётным путём).

5. Способ движения выбирают, исходя из требований агротехники, состояния поля и применяемого агрегата: способ движения должен обеспечивать наибольший коэффициент рабочих ходов . В соответствии с выбранным способом движения и составом агрегата устанавливают радиус поворота агрегата Rо, длину выезда агрегата е, ширину поворотной полосы Е, рабочую длину гона Lр, оптимальную ширину загона С, коэффициент рабочих ходов и среднюю длину одного холостого поворота на конце гона lх.

Радиус Rо для навесных агрегатов определяется радиусом поворота трактора, но он не должен быть менее 5-6 м. Для широкозахватных агрегатов с Вр >6 м радиус поворота Rо Вр. При определении Rо для прицепных агрегатов с приводом от ВОМ трактора следует учитывать допустимый угол поворота карданной передачи. Значение Rо при заданной скорости Vр определяют перемножением Rо, соответствующего Vр = 5 км/ч = 1,39 м/с, на коэффициент КR изменения Rо в зависимости от скорости движения (прил.5).

Длина выезда агрегата е с задним расположением машин относительно центра агрегата составляет 0,5 lк (с прицепными машинами); 0,1 lк (с навесными машинами); -lк (с передней фронтальной навеской).

Значение кинематической длины агрегата lк для прицепных агрегатов определяется с учётом кинематической длины трактора lт (расстояние от точки прицепки или навески машины до кинематического центра агрегата), сцепки lсц (расстояние от точки прицепки к трактору до места присоединения к сцепке машины) и машины lм (расстояние от места присоединения машины к сцепке до линии задних рабочих органов) (прил.8-14):

lк = lт + lсц + lм . (9)

Ориентировочно lм можно принять по габаритной длине машины, учитывая расположение её рабочих органов.

В соответствии с выбранным способом движения по формулам табл.2 определяют ширину поворотной полосы Еmin. Ширина поворотной полосы Е должна быть не менее Еmin и быть кратной рабочей ширине захвата Вр агрегата, который будет осуществлять заделку поворотных полос.

Рабочая длина гона

Lp = L – 2E, (10)

где L – общая длина гона (участка), м.

Оптимальную ширину загона СОПТ определяют по формулам табл.2, или по учебным пособиям [13,14,16]. Действительное значение ширины загона С должно быть не менее СОПТ и кратно двойной ширине захвата агрегата. Для круговых способов движения загоны планируют таким образом, чтобы соблюдалось соотношение С=L/5…8. Во всех случаях площадь загона должна быть кратна сменной или дневной производительности агрегата.

Коэффициент рабочих ходов определяют по формулам табл.2. Для кругового способа движения этот коэффициент определяют по следующим выражениям:

а) для агрегатов с прицепными несимметричными машинами

,

(11)

,

(11)

где - расстояние от центральной оси агрегата до внутреннего края ширины захвата, м;

б) для симметричных агрегатов

. (12)

. (12)

Средняя длина холостого хода агрегата

![]() .

(13)

.

(13)

6. Подготовка поля заключается в определении количества загонов на участке, разбивке участка на загоны, отбивке поворотных полос, установлении места заезда и при необходимости в провешивании линии первого прохода агрегата, проведении обкосов и прокосов и других подготовительных мероприятий, изложенных в технологии тракторных работ [1,4,13,14]. В этом разделе карты должны быть изложены все исходные данные в конкретных цифрах для нанесения их на схему поля.

7. Показатели организации выполнения заданной операции включают: производительность за час и смену; расход топлива и затраты труда на единицу выполненной работы. При определении указанных показателей принимают: длительность смены Тсм = 7 ч; подготовительно-заключительное время

ТПЗ = ТЕТО + ТПП + ТПНК + ТПН + ТТО +ТОТЛ , (14)

где ТЕТО - время на проведение ежемесячного ТО трактора или машины [16]; ТПП - время на подготовку агрегата к переезду, ТПП 3 мин; ТПНК - время на переезды в начале и в конце смены, ТПНК = 26 мин; ТПН - время на получение наряда и сдачу работы, ТПН 4 мин; ТТО - время на техническое обслуживание агрегата в период смены, ТТО 10-30 мин в зависимости от сложности агрегата; ТОТЛ – время регламентированных перерывов на отдых и личные надобности обслуживающего персонала,ТОТЛ26-38мин.

Таблица 2

Формулы по кинематике тракторных сельскохозяйственных агрегатов

Способ движения |

Коэффициент рабочих ходов |

Ширина поворотной полосы Е (м) |

Оптимальная ширина загонки С (м) |

Челночный |

|

Е = 3R + е |

- |

В свал, в развал |

|

Е = 3R + e |

|

Беспетлевая вспашка на двух загонах |

|

E = 1,5R + e |

|

Комбинированная беспетлевая вспашка |

|

E = 1,5R + e |

Сmin=8R |

Диагонально-перекрёстный способ движения |

|

|

С = (0,75…1,0)L |

Гоновый безпетлевой на четырех делянках одного загона (уборка свеклы) |

|

E = 13,5m |

С = 144 рядка при m = 45 см |

Гоновый беспетлевой на четырех загонах (уборка картофеля) |

|

E = 10m |

С = 64 рядка при m =70 см |

«Перекрытием», с «расширением прокосов» |

|

E = 1,5R + e |

Сmin=4R |

Время цикла работы агрегата

Движение машинных агрегатов на загоне в большинстве случаев характеризуется определённой цикличностью. Время цикла tц включает в себя продолжительность рабочего и холостого движения агрегата, а также технологических остановок.

Время одного круга в часах (пахотный агрегат, скашивание в валки, междурядная обработка, лущение и др.) определяется по формуле

![]() , (15)

, (15)

где tоп – время остановок на технологическое обслуживание агрегата (засыпка семян, погрузка удобрений, чистка рабочих органов и др.), приходящееся на один круг, мин; Vp, Vx – скорость рабочего и холостого хода агрегата, м/с.

Для технологических остановок, связанных с очисткой рабочих органов, в зависимости от длины гона и состояния обрабатываемой среды tоп= 0-2,5 мин.

Для таких операций, как посев, внесение удобрений, уборка и другие, время цикла tц в часах определяют как время между двумя технологическими остановками (время технологического цикла):

![]() , (16)

, (16)

где lост – путь между двумя технологическими остановками (наполнение бункера зерноуборочного комбайна, освобождение ёмкости разбрасывателя и т.п.), м. tоп – время одной остановки на технологическое обслуживание агрегата (засыпка семян, погрузка бункера и др., мин; [16] или принимают tоп = tпогр).

В экономических расчётах обычно допускают, что скорости агрегата при рабочем ходе и поворотах одинаковы, т.е. Vr Vx; тогда

![]() ,

(17)

,

(17)

где Vоб – объём семенного ящика (бункера, кузова и пр.), м3; - плотность соответствующего материала, кг/м3; - наибольший коэффициент использования объёма емкости, =0,95 при посеве; Н – норма внесения удобрений (высева семян), урожайность, кг/га и т.д.

Зная время на одну технологическую остановку tоп и путь между двумя технологическими остановками lост, определяют продолжительность остановки на технологическое обслуживание, приходящееся на один круг:

![]() . (18)

. (18)

Если lост > 2Lp, устанавливают, сколько полных кругов (m) агрегат должен сделать, чтобы выполнять одно технологическое обслуживание:

m = l ост / 2 Lp ; (19)

тогда

t`оп = tоп / m . (20)

Если lост < 2Lp, устанавливают, сколько раз (целое число) агрегат должен выполнить технологическое обслуживание на одном круге:

t’оп = tоп m . (21)

Например, время цикла агрегата для внесения удобрений по прямоточной схеме [2,3]

t ц = tпогр + tтр.г + tразг + tтр.х , (22)

где tпогр – время одной загрузки ёмкости разбрасывателя, ч; tтр.г - время транспортировки разбрасывателя с грузом от места погрузки на поле, ч; tразг - время опорожнения ёмкости разбрасывателя, ч; tтр.х - время холостого переезда разбрасывателя до места погрузки, ч;

![]() , (23)

, (23)

где Vоб - ёмкость кузова-разбрасывателя, м3; - плотность удобрений, т/м; - коэффициент заполнения кузова, Wчпогр – часовая производительность погрузчика, т/ч; 0,01 - время на смену транспортного средства, ч.

tтр.г tтр.х = 2 S/ Vтр ; (24) tтр.г tтр.х = 2 S/ Vтр , (25)

где S – расстояние от поля до места погрузки, км; Vтр – средняя техническая скорость разбрасывателя, км/ч;

tразг = 103 l ост / 3,6 Vp . (26)

Количество циклов работы агрегата за смену определяют по формуле

![]() (27)

(27)

и округляют до большего целого числа.

Действительное время смены в часах

Тсм = tцnц + Тпз + Тотл + Тто. (28)

Действительное время смены по элементам может быть представлено в следующем виде:

Тсм = Тр + Тх + Тпз + Тотл + Тто + Тобс , (29)

где Тр – чистое рабочее время смены, для кинематического цикла Тр=1032 Lp / 3,6 Vp nц; Тр - для технологического цикла Тр= 103 l ост / 3,6Vp nц; Тх – время холостых поворотов за смену, для кинематического цикла Тх=1032 Lх / 3,6Vхnц , для технологического цикла Тх =1032 Lхх / 3,6Vх nц;

![]() ;

;

![]() время остановки для

технологического обслуживания

(кинематический цикл), ч. или

время остановки для

технологического обслуживания

(кинематический цикл), ч. или

![]() ,

если tц

равно времени работы агрегата между

двумя технологическими остановками.

,

если tц

равно времени работы агрегата между

двумя технологическими остановками.

Коэффициент использования времени смены

= Тр / Тсм . (30)

Производительность агрегата, га за кинематический и технологический цикл соответственно:

Wц = 2Вр Lp / 104 ; (31) Wц = l ост Вр / 104 (32)

производительность агрегата, га, за час (значение Vр в м/с)

Wч = 0,36 Вр Vр ; (33)

за действительное время смены

Wсм = Wц nц = 0,36 Вр Vр Тр ; (34)

за смену

Wсм = Wч Tсм . (35)

Расход топлива на единицу выполненной агрегатом [11] работы определяется отношением количества израсходованного за смену топлива Ст.см (кг/смена) и производительности агрегата за действительное время смены Wgсм. Таким образом, погектарный расход топлива, кг/га, на работу агрегата

![]() , (36)

, (36)

где Gтр, Gт.х, Gт.о –средний часовой расход топлива соответственно при рабочем ходе, на холостых поворотах и переездах и во время остановки агрегата с работающим двигателем, кг/ч; Тр, Тх, То - рабочее время за смену, общее время на холостые повороты и время на остановки агрегата, ч;

То = Тобс + Тотл + 0,5Тпз ; (37)

![]() ;

;

![]() ;

;

![]() ,

,

где Gе.н, Gе.х – часовой расход топлива при номинальной эффективной мощности и при холостом ходе двигателя, кг/ч.

Затраты труда на единицу выполненной работы определяют по уравнению

![]() , (38)

, (38)

где mтр, mвс – количество механизаторов и вспомогательных рабочих, обслуживающих агрегат.

Расчёт дополнительных операций процесса. Производственный процесс, как правило, состоит из нескольких операций. Режим работы агрегата на одной операции (основной) определяет режим работы агрегатов, выполняющих остальные операции. Например, при уборке кукурузы на силос количество транспортных средств и режим их работы определяются условиями и режимом работы силосоуборочных комбайнов [10]. При разбрасывании органических удобрений разбрасывателем работа погрузчика зависит от режима работы агрегатов с навозоразбрасывателями, которые им обслуживаются.

В большинстве случаев дополнительные операции являются транспортными и погрузочно-разгрузочными. Расчёт дополнительных операций заключается в выборе агрегатов для выполнения этих операций, в определении их производительности, потребного количества агрегатов, затрат труда и расхода топлива на единицу выполненной работы.

Транспортный агрегат. Время цикла работы транспортного средства (время рейса) [17]:

t рейса = tпогр + tе.г + tразг + tе.х + tож , (39)

где tпогр – время на погрузку, ч; tе.г- время движения с грузом на расстояние Lе при скорости Vтрp, ч; tразг - время на разгрузку, ч; tе.х - время движения с грузом на расстояние Lе при скорости Vтрх, ч; tож - время ожидания погрузки и разгрузки, ч.

Количество рейсов за смену

![]() ,

(40)

,

(40)

где Тто – время на техническое обслуживание, Тто = 0,3-0,5 ч.; Тпз - время подготовительно-заключительное, ч (обычно 2,5 мин. на один час работы).

Коэффициент использования времени смены равен:

= tе.г np / Тсм. (41)

Для автотранспорта сменная производительность, т:

Wсм.т = qн г np, (42)

где qн - номинальная грузоподъёмность, т; г – коэффициент использования грузоподъёмности; г = qф /qн . (43)

Потребное количество транспортных средств для обслуживания основного агрегата (зерноуборочного, силосоуборочного) определяют по уравнению

nтр.с = tрейса / tост, (44)

где tОСТ – период времени между двумя обслуживаниями основного агрегата, ч;

tост = 10-3 l ост / 3,6 Vp . (45)

Например, для силосоуборочного комбайна это будет время заполнения кузова прицепа (автомобиля), для зерноуборочного комбайна – время заполнения бункера, для посевного агрегата – время опорожнения семенных ящиков и т.д.

Количество транспортных агрегатов, необходимое для полной загрузки погрузчика, определяют по уравнению

nтр.с = tрейса / tпогр . (46)

Нормы выработки и расхода топлива на погрузочные работы можно взять из справочной литературы [11,12,18] или по нормам, принятым для хозяйства.

Поточный метод работы машинных агрегатов предполагает разделение производственного процесса на отдельные составные работы, закрепление за ними определённых исполнителей и техники, расположение рабочих мест по ходу технологического процесса, обеспечение непрерывности трудовых процессов. Для обеспечения непрерывности потока должно соблюдаться следующее условие:

Wстац Wтранс Wпол

где Wстац, Wтранс, Wпол – суммарная наработка за период времени соответственно стационарных средств механизации, транспортных средств и полевых машинных агрегатов.

Использование техники группами на полевых работах имеет ряд преимуществ по сравнению с работой отдельных машинных агрегатов: сокращаются сроки выполнения операций, уменьшаются простои по техническим и организационным причинам, повышается качество подготовки полей к работе и технического обслуживания, повышается производительность агрегатов.

На посеве используются звенья из двух-четырех агрегатов, на посадке картофеля из двух-трех, уборочно-транспортные звенья на уборке хлебов состоят большей частью из трех- четырех комбайнов и т.д.

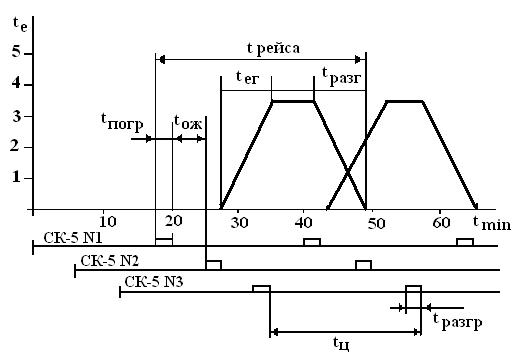

Согласованность совместной работы техники звена (основных и вспомогательных агрегатов) может быть отражена на графике, который показывает, как протекает во времени чередование основных элементов рабочего цикла машинных агрегатов, входящих в звено (рис.1).

По оси абсцисс откладывают время работы агрегата в минутах, по оси ординат – расстояние транспортировки груза (зерна, зелёной массы и т.п.) Lе, км. На графике отмечают элементы цикла работы агрегатов. График составляют таким образом, чтобы в момент заполнения очередного бункера комбайна имелся автомобиль, готовый принять от него зерно. Комбайны поочерёдно включают в работу с таким расчётом, чтобы наполнение их бункеров не совпало по времени.

Рис. 1. График согласования (цикличности) работы.

Условия функционирования и состав уборочно-транспортного звена:

-

Уборка пшеницы урожайностью -

U=15 ц/га

Комбайны СК-5А «Нива» -

3 шт

Ёмкость бункера, Vб -

3 м3

Ширина захвата жатки ЖВН-6 -

6 м

Продолжительность выгрузки бункера -

1,5 мин

Автомобиль ЗИЛ-ММ3-554М

Объём кузова -

6 м3

Грузоподъёмность -

5500 кг

Расстояние перевозки зерна на ток -

5 км

Длина рабочего участка, загонки

1300 м

Определяем время цикла для зерноуборочного комбайна, мин:

![]()

где Vp – рабочая скорость движения комбайна, м/с;

![]() ,

,

где - плотность зерна, кг/м3; - коэффициент заполнения бункера комбайна.

Способ движения комбайнов в загоне выбираем «всвал», тогда

Lp = L – 2E = 1300 – 36 = 1264, м

E = 3R + e = 3 * 6 + 0,6 = 18,6, м

Ширина поворотной полосы Е округляем до 18 м , что кратно ширине захвата жатки комбайна; R - радиус поворота, R 6м; е - 0,1 l m = 0,6 м; l m - кинематическая длина комбайна;

![]() М;

М;

Vp – рабочая скорость комбайна определяется по пропускной способности молотильного устройства;

![]() м/с

м/с

где q – пропускная способность молотильного устройства, кг/с;

По агротехническим требованиям скорость комбайна на уборке составляет 1,1…2,2 м/с (прил.2.табл.4).

Выбираем Vp = 1,66 м/с, тогда

tц = 1,5+(2375/0,95 *1,66 * 60) = 26,60мин

Определяем время рейса автомобиля

t рейса = tпогр + tе.г + tразг + tхх + tож

Количество бункеров зерна, которое помещается в автомобиль:

nб = G / Vб = 5500/ 3*750 = 2 бункера;

G – грузоподъемность транспортного средства, кг.

tпогр =n tразг = 2*1,5 =3 мин;

tразг – время разгрузки автомобиля по току, взвешивание, подъезд, принимаем равным tразг 4 мин;

tег = Lег /Vp = 5км : 35 = 0,14 ч = 8,4 мин;

tхх = Lхх /Vх = 5км : 45 = 0,11 ч = 6,7 мин;

tож – время ожидания погрузки второго бункера, принимаем tож = 5 мин;

tр = 8,4 + 6,7 + 4+ 3 + 5 = 27,1 мин;

nnhc = mk tp / nб tц = 3*27,1/2*26,60 = 1,5 2 авт.

8. Контроль качества. Все показатели качества технологических операций в растениеводстве подразделяются на две группы. Показатели первой группы оценивают своевременность начала и продолжительность выполнения операций. Показатели второй группы характеризуют изменения в обрабатываемом материале (глубину и равномерность обработки почвы или заделки семян, высоту и т.п.); соблюдение норм внесения и равномерности распределения материалов (семян, удобрений) по поверхности почвы или по длине рядка; полноту охвата обработанной поверхности поля и сбора продукции, количественные и качественные потери материала, повреждение семян, растений и продуктов урожая, засоренность продукции посторонними примесями, пропуски и огрехи при обработке.

Для контроля качества нужно знать номинальные значения показателей и допуски на возможные изменения фактических значений показателей.

Для измерений используют простейшие средства: складной метр, деревянную или металлическую линейку, рулетку, рамку и специальные приспособления.

Приложение 1