- •2 Методы физиологич исследований: наблюдение,острый опыт ,хронический эксперимент.

- •3 Связь физиологии с другими науками. Основные этапы развития

- •4 Основные физиологические понятия .Биологическое свойство живой клетки.Состояние относительного покоя и возбуждения.

- •5 Основные показатели функционального состояния возбудимых тканей.

- •6 Исследование возбудимости рецепторов кожи,тыльной поверхности кисти и предплечьяпри раздражении электрическим током.

- •7 Определение функциональной лабильности аппарата движения в лучезапястном суставе и её изменения в процессе работы.

- •8 Структурно функциональные элементы нервно-мышечного аппарата

- •9 Механизм мышечного сокращения

- •10 Понятие о композиции скелетных мышц и энергетике мышечного сокращения.Режимы мышечных сокращений.Типы мышечных сокращений.

- •15Структура и функции спинного,продолговатого,среднего,промежуточного мозга

- •16 Функции мозжечка,роль коры больших полушарий головного мозга.

- •17 Функции вегетативной и соматической нервной системы.

- •18 Характеристика строения,функций и медиаторов симпатического и парасимпатического отделов вегитативной нервной системы.

- •19 Метасимпатическая нервная система

- •20 Ортостатическая проба

- •21Характеристика структуры,функций и роли сенсорных систем в жизнедеятельности организма.

- •22 Зрительная сенсорная система.

- •23 Слуховая сенсорная система.

- •24 Болевая сенсорная система.

- •25 Тактильная сенсорная системаю

- •26 Определение поля зрения методом периметрии.

- •27 Слепое пятно (опыт Мариотта) .Аккомодация глаза. Определение остроты зрения.

- •Слепое пятно

- •28 Характеристика гормонов,их роли в регуляции функций ,процессах роста и развития.

- •29 Гормоны щитовидной ,паращитовидной,поджелудочной и половых желёз,их действие на физиологические процессы.

- •30 Гипотоламо-гипофизарная

- •31Изменения эндокринных функций при различных состояниях.

- •32 Нейросекреция .Роль надпочечников в адаптационных процессах.

- •33 Стресс и общий адаптационный синдром.Теория Ганса Селье.

- •35 Состав,объём и физические свойства крови.

- •36 Состав плазмы крови и её функции.Осмотическое и онкотическое давление плазмы.

- •37 Характеристика эритроцитов :образование,разрушение ,время жизни.

- •38 Гемоглобин,его роль в транспорте дыхательных газов.

- •39 Функции лейкоцитов .Разновидности лейкоцитов,лейкоцитарная формула.

- •40 Тромбоциты,их функции.Свёртывающая и противосвёртывающая системы крови.

- •42 Строение и функции сердца

- •43 Функциональные свойства миакарда :автоматия,возбудимость ,проводимость,сократимость.

- •44 Показатели производительности сердца –частота сердечных сокращений,систолический и минутный объём крови.

- •45 Электрокардиография .Фазы сердечного цикла.

- •46 Регуляция кровообращения :нервная регуляция сердечной деятельности.Гуморальная регуляция сердечной деятельности.Гемодинамическая регуляция сердечной деятельности

- •. 47Основные показатели гемодинамики : артериальное давление ,линейная и объёмная скорости движения крови.

- •Кровь как физиологическая система, жидкая ткань и орган

- •. Сердечно-сосудистая система

- •. Нервная система

- •. Рецепторы и анализаторы

- •Эндокринная система

- •. Общая характеристика эндокринных функций.

- •. Общая характеристика репродуктивной системы человека.

- •. Гипоталамус

- •Гипофиз

- •. Репродуктивные органы

- •Состояние беременности

40 Тромбоциты,их функции.Свёртывающая и противосвёртывающая системы крови.

Тромбоциты (от греческого θρόμβος, "сгусток" и κύτος, "клетка") – это небольшие (2-4 мкм диаметром) дискообразные безъядерные клеточные фрагменты, циркулирующие в кровотоке, чутко реагирующие на повреждения сосуда и играющие критически важную роль в гемостазе и тромбозе. Тромбоциты образуются при фрагментации своих предшественников мегакариоцитов в костном мозге. Из одного мегакариоцита образуется от 5 до 10 тысяч тромбоцитов. Средняя продолжительность жизни тромбоцита составляет 5-9 дней. Старые тромбоциты разрушаются в процессе фагоцитоза в селезёнке

Система гемостаза — это биологическая система в организме, функция которой заключается в остановке кровотечений при повреждениях стенок сосудов и сохранение жидкого состояния крови.

Тромбоз (новолат. thrоmbōsis — свёртывание от др.-греч. θρόμβος — сгусток) – прижизненное формирование внутри кровеносных сосудов сгустков крови, препятствующих свободному току крови по кровеносной системе. Когда кровеносный сосуд повреждается, организм использует тромбоциты и фибрин для формирования сгустка крови (тромба), предотвращающего потерю крови. При определенных условиях сгустки крови могут образовываться в кровотоке даже без повреждения сосудов. Сгусток, который свободно циркулирует по всему кровеносному руслу, называется эмбол.

Свертывание крови – это важнейший этап работы системы гемостаза, отвечающей за остановку кровотечения при повреждении сосудистой системы организма. Свертыванию крови предшествует стадия первичного сосудисто-тромбоцитарного гемостаза. Этот первичный гемостаз почти целиком обусловлен сужением сосудов и механической закупоркой агрегатами тромбоцитов места повреждения сосудистой стенки. Характерное время для первичного гемостаза у здорового человека составляет 1-3 мин. Свёртывание крови (гемокоагуляция, коагуляция, плазменный гемостаз, вторичный гемостаз) — сложный биологический процесс образования в крови нитей белка фибрина, который полимеризуется и образует тромбы, в результате чего кровь теряет текучесть, приобретая творожистую консистенцию. Свертывание крови у здорового человека происходит локально, в месте образования первичной тромбоцитарной пробки. Характерное время образования фибринового сгустка – около 10 мин.

Процесс гемостаза сводится к образованию тромбоцитарно-фибринового сгустка Повреждение сосудов сопровождается немедленной активацией тромбоцитов. Адгезия (прилипание) тромбоцитов к волокнам соединительной ткани по краям раны. Одновременно с адгезией наступает агрегация тромбоцитов: активированные тромбоциты присоединяются к поврежденным тканям и к друг другу, формируя агрегаты, преграждающие путь потере крови. Появляется тромбоцитарная пробка.

противосвёртывающая системы крови.

Кровь в живом организме находится в жидком состоянии, несмотря на наличие очень мощной свертывающей системы. Многочисленные исследования, направленные на выяснение причин и механизмов поддержания крови в жидком состоянии во время циркуляции ее в кровяном русле, позволили в значительной степени выяснить природу противосвертывающей системы крови. Оказалось, что в образовании ее, так же как и в формировании системы свертывания крови, участвует ряд факторов плазмы крови, тромбоцитов и тканей. К ним относят различные антикоагулянты.

Возникает вопрос - почему кровь не свертывается в сосудах и поддерживается жидкое состояние? В процессе развития организма образуется ряд факторов, которые поддерживают кровь в жидком состоянии, то есть не дают возможности ей свертываться в сосудах. К таким факторам относятся:

1) Идеальная гладкость стенки сосудов. Если она нарушается вследствие отложения солей или холестерина, то в этом месте начинается образовываться фибрин и со временем формируется тромб.

2) Сама сосудистая стенка вырабатывает много веществ, которые являются ингибиторами свертывания крови или естественными антикоагулянтами. К таким веществам относятся гепарин, простациклин (вещество, препятствующее слипанию и агрегации кровяных пластинок), группа антитромбинов (особенно важен антитромбин 3), факторы Вилли-Бранда, претромбин 1 и 2, антиплазмин, протеины C и S, и др.

3) Сосудистая стенка покрыта микроскопическим слоем фибрина S, который способен адсорбировать и инактивировать некоторые факторы свертывания крови.

4) Сосудистая стенка на поверхности внутренней стороны имеет отрицательный заряд. Клетки крови, в том числе кровяные пластинки, на внешней поверхности тоже имеют отрицательный заряд, поэтому постоянно имеет место электростатическое отталкивание их от стенки сосуда.

5) Известное значение имеет температура крови (38,0-38,8 оC). Снижение температуры тела приводит к уменьшению скорости свертывания крови, повышение температуры на свертывании существенно не сказывается.

6) Само движение крови происходит с определенной скоростью. Если происходит замедление кровотока, то это способствует свертыванию крови в сосудах.

7) Кроме того, в организме человека и животных имеется антисвертывающая система.

Под противосвертывающей системой следует понимать совокупность органов и тканей, которые синтезируют и утилизируют группу факторов, обеспечивающих жидкое состояние крови, то есть препятствующих свертыванию крови в сосудах. К таким органам и тканям относятся сосудистая система, печень, некоторые клетки крови и другое. Эти органы и ткани вырабатывают вещества, которые получили на звание ингибиторов свертывания крови или естественных антикоагулянтов. Они вырабатываются в организме постоянно, в отличие от искусственных антикоагулянтов, которые вводятся при лечении предтромбических состояний.

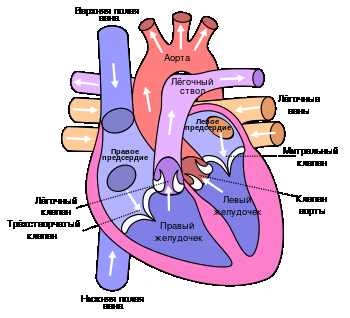

41Большой и малый круги кровообращения.

Кровообращение происходит по двум основным путям, называемым кругами: малому и большому кругу кровообращения.

П о

малому кругу кровь циркулирует через

лёгкие. Движение крови по этому кругу

начинается с сокращения правого

предсердия, после чего кровь поступает

в правый желудочек сердца, сокращение

которого толкает кровь в легочный ствол.

Циркуляция крови в этом направлении

регулируется предсердно-желудочковой

перегородкой и двумя клапанами:

трёхстворчатым (между правым предсердием

и правым желудочком), предотвращающим

возврат крови в предсердие, и клапаном

лёгочной артерии, предотвращающим

возврат крови из лёгочного ствола в

правый желудочек. Легочной ствол

разветвляется до сети легочных капилляров,

где кровь насыщается кислородом за счёт

вентиляции лёгких. Затем кровь через

лёгочные вены возвращается из лёгких

в левое предсердие.

о

малому кругу кровь циркулирует через

лёгкие. Движение крови по этому кругу

начинается с сокращения правого

предсердия, после чего кровь поступает

в правый желудочек сердца, сокращение

которого толкает кровь в легочный ствол.

Циркуляция крови в этом направлении

регулируется предсердно-желудочковой

перегородкой и двумя клапанами:

трёхстворчатым (между правым предсердием

и правым желудочком), предотвращающим

возврат крови в предсердие, и клапаном

лёгочной артерии, предотвращающим

возврат крови из лёгочного ствола в

правый желудочек. Легочной ствол

разветвляется до сети легочных капилляров,

где кровь насыщается кислородом за счёт

вентиляции лёгких. Затем кровь через

лёгочные вены возвращается из лёгких

в левое предсердие.

Большой круг кровообращения снабжает насыщенной кислородом кровью органы и ткани. Левое предсердие сокращается одновременно с правым и толкает кровь в левый желудочек. Из левого желудочка кровь поступает в аорту. Аорта разветвляется на артерии и артериолы, идущие в различные части организма и заканчивающиеся капиллярной сетью в органах и тканях. Циркуляция крови в этом направлении регулируется предсердно-желудочковой перегородкой, двустворчатым (митральным) клапаном и клапаном аорты.

Таким образом, кровь движется по большому кругу кровообращения от левого желудочка до правого предсердия, а затем по малому кругу кровообращения от правого желудочка до левого предсердия.