- •Возрастные особенности детей и подростков

- •Раздел 1

- •Теоретические основы возрастных особенностей

- •Детей и подростков

- •Предмет, задачи, методы исследования

- •Возрастной физиологии

- •1. Предмет и задачи возрастной физиологии

- •2. Связь возрастной физиологии с другими биологическими дисциплинами

- •3. Значение возрастной физиологии для педагогики, психологии, медицины, физического воспитания

- •4. Понятие о тканях, органах и системах органов

- •5. Понятие роста и развития, основные их закономерности, пропорции тела на разных этапах развития

- •6. Акселерация

- •7. Возрастная периодизация

- •Вопросы для самоконтроля

- •Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата

- •1. Рост костей

- •2. Скелет туловища

- •3. Общие сведения о мышцах

- •4. Значение физической культуры в развитии двигательного аппарата у детей

- •Вопросы для самоконтроля

- •Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы

- •Кровообращение плода

- •2. Кровообращение у новорожденного

- •3. Положение, строение и размеры сердца ребенка

- •4. Возрастные изменения частоты сердечных сокращений

- •5. Возрастные особенности систолического и минутного объемов сердца

- •6. Возрастные особенности движения крови по сосудам

- •7. Возрастные особенности регуляции деятельности сердечно- сосудистой системы

- •Вопросы для самоконтроля

- •Возрастные особенности системы крови

- •Внутренняя среда организма

- •2. Плазма крови

- •3. Свертывание крови

- •4. Эритроциты

- •5. Лейкоциты

- •6. Тромбоциты

- •7. Тканевая жидкость и лимфа

- •8. Иммунитет

- •9. Реакция системы крови на учебную и физическую нагрузки

- •Вопросы для самоконтроля

- •Возрастные особенности дыхательной системы

- •1. Особенности строения органов дыхания у детей

- •2. Возрастные особенности внешнего дыхания

- •3. Изменения внешнего дыхания с возрастом

- •4. Регуляция дыхания

- •Вопросы для самоконтроля

- •Возрастные особенности системы пищеварения

- •1. Ротовая полость

- •2. Пищевод

- •3. Желудок

- •4. Тонкая кишка

- •5. Толстая кишка

- •6. Поджелудочная железа

- •7. Печень

- •8. Нейрогуморальная регуляция пищеварения

- •Вопросы для самоконтроля

- •Возрастные особенности мочевыделительной системы

- •Развитие почки как органа

- •2. Механизм работы почек

- •3. Возрастные особенности выделительной функции

- •4. Регуляция кислотно-щелочного равновесия

- •5. Возрастные особенности водно-солевого обмена

- •6. Регуляция водно-солевого обмена

- •7. Мочеиспускание

- •Вопросы для самоконтроля

- •Возрастные особенности эндокринной системы

- •1. Общие сведения о железах внутренней секреции

- •2. Краткая характеристика эндокринных желез

- •Вопросы для самоконтроля

- •Возрастные особенности сенсорной системы (анализаторов)

- •Раздел 2.

- •Работа № 1 Оценка физического развития методом стандартов

- •Ход работы

- •Работа № 2 Оценка физического развития методом индексов

- •Ход работы

- •Заключение

- •Практическая работа № 2 стопометрия

- •Ход работы

- •4. Расчет резервного объема вдоха (рОвд):

- •5. Полученную величину жел сопоставляют с должной величиной

- •Джел – 100 %,

- •Работа № 2 Проба Розенталя

- •Ход работы и оценка результатов

- •Работа № 3 Проба Штанге

- •Ход работы и оценка результатов

- •Ход работы и оценка результатов

- •Ход работы и оценка результатов

- •Работа №2 Определение величины адаптационного потенциала

- •Ход работы

- •Работа № 3 Оценка адаптоспособности по тесту «индивидуальной минуты»

- •Работа № 2 Определение показателя качества реакции сердца

- •Ход работы

- •Библиографический список

- •Оглавление

- •Раздел 2. Практические работы

Вопросы для самоконтроля

Что изучает предмет «Возрастная физиология»?

Назвать связующие компоненты возрастной физиологии с другими дисциплинами.

Назвать основное значение возрастной физиологии для педагогики.

Какое значение имеет возрастная физиология для медицины?

Дать определение и характеристику понятий «рост» и «развитие».

Как изменяются пропорции тела на разных этапах развития?

Раскрыть понятие «акселерация».

Дать определение и назвать критерии периодизации.

Возрастные особенности опорно-двигательного аппарата

К системе органов движения относят кости (скелет), связки, суставы и мышцы. Кости, связки и суставы являются пассивными элементами органов движения. Активной частью аппарата движения являются мышцы.

Еще недавно считалось, что роль скелета в организме человека ограничена функцией опоры тела и участием в движении. Отсюда произошел термин «опорно-двигательный аппарат». В настоящее время установлено, что функции скелета значительно шире. Скелет активно участвует в обмене веществ, в частности в поддержании на определенном уровне минерального состава крови. Кроме того, ряд веществ, входящих в состав костей (кальций, фосфор, лимонная кислота и др.), при необходимости легко вступает в обменные реакции.

Скелет образует структурную основу тела и определяет в значительной мере его размер и форму. Такие части скелета, как череп, грудная клетка и таз, позвоночный столб, служат вместилищем и защитой жизненно важных органов: мозга, легких, сердца, кишечника и др.

1. Рост костей

В эмбриональном периоде развития скелет закладывается как соедини-тельнотканное образование. Еще до рождения ребенка соединительная ткань заменяется хрящевой, после чего происходят постепенное разрушение хряща и образование вместо него костной ткани. Процесс окостенения очень длителен, протекает в течение всего периода развития организма. У растущего организма концы длинных костей – эпифизы – долго остаются хрящевыми.

Молодые кости растут в длину за счет хрящей, расположенных между их концами и телом. К моменту окончания роста костей хрящи замещаются костной тканью. За период роста в костях ребенка количество воды сокращается, а количество минеральных веществ увеличивается. Содержание органических веществ при этом уменьшается.

Развитие скелета у мужчин заканчивается к 20–24 годам. При этом прекращается рост костей в длину, а их хрящевые части заменяются костной тканью. Развитие скелета у женщин заканчивается на 2–3 года раньше.

2. Скелет туловища

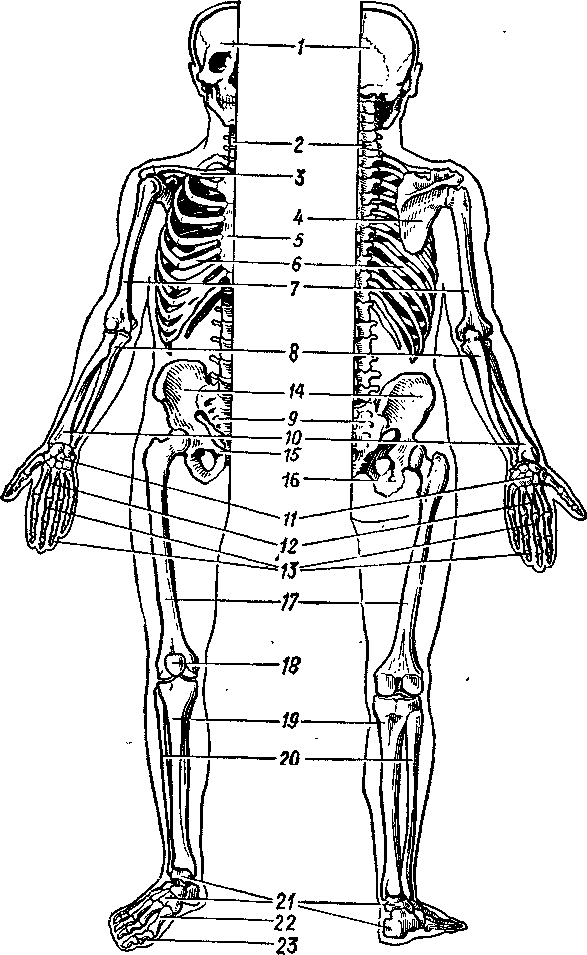

Скелет туловища состоит из позвоночного столба и грудной клетки. Позвоночный столб (рис. 3) человека состоит из 33–34 позвонков. В нем различают отделы: шейный, состоящий из 7 позвонков, грудной – из 12 позвонков, поясничный – из 5 позвонков, крестцовый – из 5 позвонков и копчиковый – из 4–5 позвонков. У взрослого человека крестцовые позвонки срастаются в одну кость – крестец, а копчиковые – в копчик. Позвоночный столб занимает около 40 % длины тела и является основным его стержнем, опорой. Позвоночные отверстия всех позвонков образуют позвоночный канал, в котором помещается спинной мозг. К отросткам позвонков прикрепляются мышцы.

А)

Б)

Рис. 3. Скелет человека спереди (А) и сзади (Б): 1 – череп; 2 – позвоночный столб; 3 – ключица; 4 – лопатка; 5 – грудина; 6 – ребра; 7 – плечевая кость; 8 – локтевая кость; 9 – крестец; 10 – лучевая кость; 11 – запястье; 12 – пясть; 13 – кости пальцев кисти; 14 – подвздошная кость; 15 – лобковая кость; 16 – седалищная кость; 17 – бедренная кость; 18 – надколенник; 19 – большая берцовая кость; 20 – малая берцовая кость; 21 – предплюсна; 22 – плюсна; 23 – кости пальцев стопы

Между позвонками расположены межпозвоночные диски из волокнистого хряща; они способствуют подвижности позвоночного столба. С возрастом меняется высота дисков.

Процесс окостенения позвоночного столба начинается во внутриутробном периоде. После рождения появляются новые точки окостенения. До 14 лет окостеневшими являются только средние части тел позвонков. Полное окостенение отдельных позвонков заканчивается к 21–23 годам.

До 1,5 года позвоночный столб растет равномерно, с 1,5 до 3 лет относительно замедляется рост шейных и верхних грудных позвонков, а в 10 лет энергично растут поясничные и нижние грудные позвонки.

У новорожденного ребенка позвоночный столб почти прямой, характерные для взрослого человека изгибы только намечаются и развиваются постепенно.

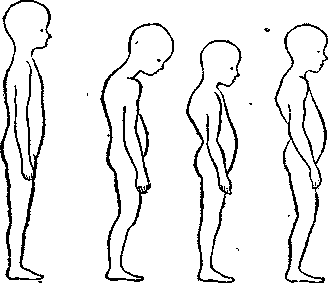

Первым появляется шейный лордоз (изгиб, направленный выпуклостью вперед) в возрасте 6–7 недель, когда ребенок начинает держать головку. К шести месяцам, когда ребенок начинает сидеть, образуется грудной кифоз (изгиб, направленный выпуклостью назад). Когда ребенок начинает стоять и ходить, образуется поясничный лордоз (см. рис. 4). С образованием поясничного лордоза центр тяжести перемещается кзади, препятствуя падению тела при вертикальном положении. К году имеются уже все изгибы позвоночника. Но образовавшиеся изгибы не фиксированы и исчезают при расслаблении мускулатуры. К семи годам уже имеются четко выраженные шейный и грудной изгибы, фиксация поясничного изгиба происходит позже (в 12–14 лет).

Изгибы позвоночного столба составляют специфическую особенность человека и возникли в связи с вертикальным положением тела. Благодаря изгибам позвоночный столб пружинит. Удары и толчки при ходьбе, беге, прыжках ослабляются и затухают, что предохраняет мозг от сотрясений. При правильной, или стройной, осанке изгибы позвоночного столба умеренные, плечи развернуты, ноги прямые с нормальными сводами стоп.

Рис. 4. Появление изгибов позвоночника в связи с сидением

(объяснение в тексте)

Люди с хорошей осанкой стройны, голова их держится прямо или слегка откинута назад, грудь несколько выступает над животом. Мышцы упруги, движения собранные, четкие. Правильная осанка (рис. 5) наиболее благоприятна для функционирования системы органов движения и внутренних органов человека, что в конечном результате способствует повышению работоспособности.

При неправильной осанке голова выдвинута вперед, грудная клетка уплощена, плечи сведены кпереди, живот выпячен, а грудь западает, ноги разогнуты в коленных суставах. Поясничный лордоз и грудной кифоз сильней подчеркнуты («круглая спина»). Часто неправильная осанка сопровождает сколиозы, то есть боковые искривления позвоночного столба. При сколиозах плечи, лопатки и таз асимметричны.

Неправильная осанка затрудняет работу сердца, легких, желудочно-кишечного тракта; при этом уменьшается жизненная емкость легких, снижается обмен веществ, появляются головные боли, повышенная утомляемость.

Осанка не относится к числу наследуемых признаков. Она начинает формироваться с раннего возраста и в течение жизни может изменяться. В основном формирование осанки происходит в 6–7 лет. Для формирования правильной осанки большое значение имеет развитие мышц туловища. Напряжение этих мышц формирует и удерживает осанку, а уменьшение их напряжения нарушает ее. У детей мышцы туловища еще слабо развиты, поэтому их осанка неустойчива.

Искривление позвоночного столба в сторону (сколиоз) (рис. 5) нередко развивается у детей со слабым физическим развитием, в результате длительного сидения за столом или партой, при неправильной посадке, особенно при письме, при несоответствии размеров мебели пропорциям тела школьников. При наличии бокового искривления позвоночника возникает также вращение его вокруг вертикальной оси (скручивание). Вслед за искривлением грудного отдела позвоночника происходит скручивание соединенных с позвоночником ребер. Это ведет к деформации грудной клетки.

1 2 3 4

5

Рис.

5. Типы

осанки: 1 –

нормальная,

2 – сутулая, 3

–

кифотоническая,

4

–

лордо-тическая, 5 – сколиоз

![]()

Следует иметь в виду, что вначале сколиоз носит характер нестойкого дефекта осанки, и если вовремя обратить внимание ребенка, то этот дефект легко корригируется самим ребенком. Если вовремя не обратить внимания на этот дефект, то дефект осанки сохраняется ребенком постоянно, что приводит к изменениям в мышцах и связках туловища, а затем и костной части позвоночного столба.

Грудная клетка образует костную основу грудной полости. Состоит из грудины, 12 пар ребер, соединенных сзади с позвоночным столбом. Грудная клетка защищает сердце, легкие, печень и служит местом прикрепления дыхательных мышц и мышц верхних конечностей.

Грудина – плоская непарная кость, состоящая из рукоятки (верхняя часть), тела (средняя часть) и мечевидного отростка. Между этими частями располагаются хрящевые прослойки, которые к 30 годам окостеневают. Срастание отрезков грудины идет постепенно: нижние отрезки грудины срастаются в 15–16 лет, а верхние – только к 21–25 годам. Окостенение мечевидного отростка заканчивается к 30 годам.

В первые годы жизни грудная клетка сжата с боков и имеет форму конуса, ее переднезадний размер больше поперечного. В связи с усиленным ростом ребер, развитием легких грудная клетка постепенно расширяется и к 12–13 годам она приобретает такую же форму, как и у взрослого человека. У взрослого человека грудная клетка широкая, с преобладающим поперечным размером, что связано с вертикальным положением тела, при котором внутренности давят своей тяжестью в направлении, параллельном грудине.

Скелет верхних конечностей. Пояс верхних конечностей состоит из двух лопаток и двух ключиц. Они образуют жесткий каркас, формирующий верхнюю границу туловища. К лопаткам подвижно прикреплены кости свободных конечностей (правой и левой), которые включают плечевую кость, предплечье (лучевая и локтевая кости) и кисть (мелкие кости запястья, пять длинных пястных костей и кости пальцев).

Окостенение свободных конечностей продолжается до 18–20 лет, причем ранее всего окостеневают ключицы (практически еще внутриутробно), затем – лопатки и последними – кости кисти. У новорожденного на рентгенограмме они только намечаются; постепенно развиваясь, они становятся ясно видимы только к 7 годам. К 10–12 годам выявляются половые различия, которые заключаются в более быстром окостенении у девочек по сравнению с мальчиками (разница составляет примерно 1 год). Окостенение фаланг пальцев завершается в основном к 11 годам, а запястья – в 12 лет, хотя отдельные зоны продолжают оставаться не окостеневшими до 20–24 лет. В связи с этим быстрое (беглое) письмо детям младших классов не удается.

Особое значение у человека имеет I палец в связи с трудовой функцией. Он обладает большой подвижностью и противопоставлен всем остальным пальцам. Постоянные физиологические нагрузки или игра на музыкальных инструментах с раннего возраста задерживают процесс окостенения фаланг пальцев, что приводит к их удлинению («пальцы музыканта»).

Пояс нижних конечностей состоит из крестца и неподвижно соединенных с ним двух тазовых костей. Тазовые кости у новорожденного состоят каждая из трех костей, сращение которых начинается у детей с 5–6 лет, и примерно к 17–18 годам они уже сращены. В подростковом возрасте происходит постепенное срастание крестцовых позвонков в единую кость – крестец. У девочек при резких прыжках с большой высоты, при ношении обуви на высоких каблуках несросшиеся кости таза могут сместиться, что приведет к неправильному сращению их и, как следствие, сужению выхода из полости малого таза, что может в дальнейшем весьма затруднить прохождение плода при родах.

После 9 лет отмечаются различия в форме таза у мальчиков и девочек: у мальчиков таз более высокий и узкий, чем у девочек. Тазовые кости имеют круглые впадины, куда входят головки бедренных костей ног.

Скелет свободной нижней конечности состоит из бедренной кости, двух костей голени (большеберцовой, малоберцовой) и костей стопы. Стопа образована костями предплюсны, плюсны и фалангов пальцев стопы.

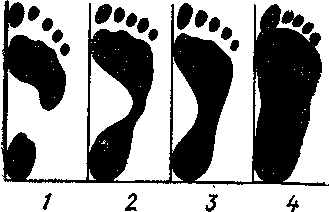

Стопа человека образует свод, который опирается на пяточную кость и на передние концы костей плюсны. Свод стопы – исключительная привилегия человека, связанная с прямохождением. По своду стопы равномерно распределяется тяжесть тела, что имеет большое значение при переносе тяжестей. Свод действует как пружина, смягчая толчки тела при ходьбе. У новорожденного ребенка сводчатость стопы не выражена, она формируется позже, когда ребенок начинает ходить.

Сводчатое расположение костей стопы поддерживается большим количеством крепких суставных связок. При длительном стоянии и сидении, переносе больших тяжестей, при ношении узкой обуви связки растягиваются, что приводит к уплощению стопы. И тогда говорят, что развилось плоскостопие (рис. 6). Заболевание рахитом также может способствовать развитию плоскостопия.

Неблагоприятно сказывается на состоянии стопы постоянное пребывание детей в помещении в утепленной и валяной обуви (т.е. мягкой), так как это расслабляет мышцы стопы.

1

2

4

3

Рис.

6. Отпечатки

нормальной (1, 2,

3)

и плоской (4)

стоп

При плоскостопии нарушается осанка, из-за ухудшения кровоснабжения быстро наступает утомление нижних конечностей, часто сопровождающееся ломотой, болями, а иногда и судорогами. Для профилактики плоскостопия рекомендуют ходьбу босиком по неровной поверхности, по песку, что способствует укреплению свода стопы. Упражнения для мышц ног, особенно для мышц стопы, ходьба на цыпочках, прыжки в длину и высоту, бег, игра в футбол, волейбол и баскетбол, плавание предупреждают развитие плоскостопия.

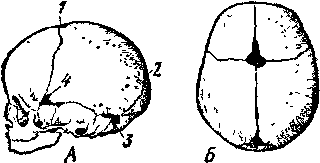

Череп – скелет головы. Различают два отдела черепа: мозговой (черепную коробку) и лицевой (кости лица). В мозговом отделе находится головной мозг.

В состав мозгового отдела черепа входят непарные кости (затылочная, клиновидная, лобная, решетчатая) и парные (теменные и височные). Все кости мозгового черепа соединены неподвижно. Внутри височной кости находится орган слуха, к нему ведет широкое слуховое отверстие. Через большое отверстие затылочной кости полость черепа соединяется с позвоночным каналом. У детей в раннем возрасте мозговая часть черепа более развита, чем лицевая. Наиболее сильно кости черепа растут в течение первого года жизни. С возрастом, особенно с 13–14 лет, лицевой отдел растет более энергично и начинает преобладать над мозговым. У новорожденного объем мозгового черепа в 8 раз больше лицевого, а у взрослого – в 2…2,5 раза.

У новорожденного черепные кости соединены друг с другом мягкой соединительной тканью. В тех местах, где сходятся 3–4 кости, эта перепонка особенно велика, такие зоны называются родничками (рис. 7).

1

2

3

А)

Б)

4

Рис.

7. Череп

новорожденного:

А

– сбоку; Б – сверху; 1 – лобный, 2

–

заты-лочный,

3 –

задний

боковой, 4

–

передний

боковой роднички

Благодаря родничкам кости черепа сохраняют подвижность, что имеет важнейшее значение при родах, так как голова плода в процессе родов должна пройти через очень узкие родовые пути женщины.

После рождения роднички зарастают в основном к 2–3 месяцам, но самый большой – лобный – только к возрасту 1,5 лет.